中医学基础--藏象学说

- 格式:ppt

- 大小:1.99 MB

- 文档页数:79

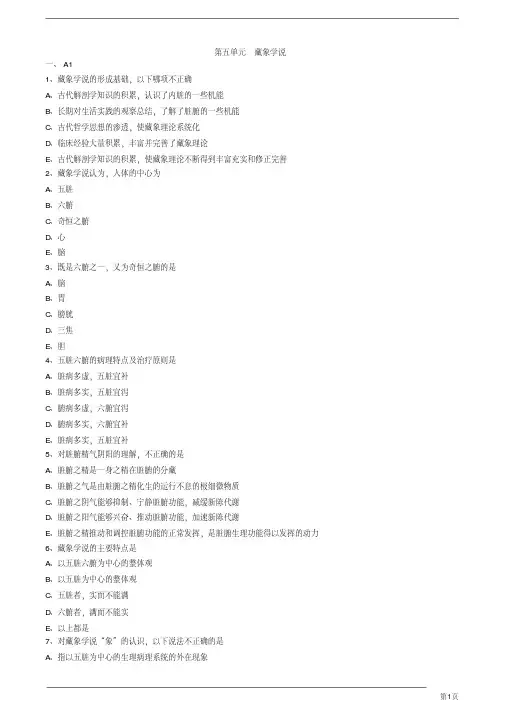

第五单元藏象学说一、A11、藏象学说的形成基础,以下哪项不正确A、古代解剖学知识的积累,认识了内脏的一些机能B、长期对生活实践的观察总结,了解了脏腑的一些机能C、古代哲学思想的渗透,使藏象理论系统化D、临床经验大量积累,丰富并完善了藏象理论E、古代解剖学知识的积累,使藏象理论不断得到丰富充实和修正完善2、藏象学说认为,人体的中心为A、五脏B、六腑C、奇恒之腑D、心E、脑3、既是六腑之一,又为奇恒之腑的是A、脑B、胃C、膀胱D、三焦E、胆4、五脏六腑的病理特点及治疗原则是A、脏病多虚,五脏宜补B、脏病多实,五脏宜泻C、腑病多虚,六腑宜泻D、腑病多实,六腑宜补E、脏病多实,五脏宜补5、对脏腑精气阴阳的理解,不正确的是A、脏腑之精是一身之精在脏腑的分藏B、脏腑之气是由脏腑之精化生的运行不息的极细微物质C、脏腑之阴气能够抑制、宁静脏腑功能,减缓新陈代谢D、脏腑之阳气能够兴奋、推动脏腑功能,加速新陈代谢E、脏腑之精推动和调控脏腑功能的正常发挥,是脏腑生理功能得以发挥的动力6、藏象学说的主要特点是A、以五脏六腑为中心的整体观B、以五脏为中心的整体观C、五脏者,实而不能满D、六腑者,满而不能实E、以上都是7、对藏象学说“象”的认识,以下说法不正确的是A、指以五脏为中心的生理病理系统的外在现象B、指五脏生理系统与自然界相通应的事物和现象C、指内在以五脏为中心的五个生理病理系统D、指五脏病理系统与自然界相通应的事物和现象E、指表现于外的生理病理征象8、六腑共同的生理特点是A、运化和调节血量B、疏泄和防止出血C、化生和贮藏精气D、受盛和传化水谷E、藏神和血液运行9、五脏共同的生理特点是A、化生和贮藏精气B、受盛和传化水谷C、藏神和血液运行D、运化和调节血量E、疏泄和防止出血二、B1、A.藏精气而不泻,故满而不能实B.传化物而不藏,故实而不能满C.藏精气而不泻,故实而不能满D.传化物而不藏,故满而不能实E.藏精气而不满,故泻而不能藏<1> 、关于五脏的功能特点叙述正确的是A B C D E<2> 、关于六腑的功能特点叙述正确的是A B C D E答案部分一、A11、【正确答案】 E【答案解析】藏象学说的形成基础主要有四:①古代解剖学知识的积累,认识了内脏的某些机能;②长期生活实践的观察总结,认识了人体的复杂机能,并赋予相应的脏腑;③古代哲学思想的渗透,使藏象理论系统化;④临床经验的大量积累,可升华而形成理论,并通过临床疗效来探索和反证脏腑的生理病理,使藏象理论不断得到丰富充实和修正完善。

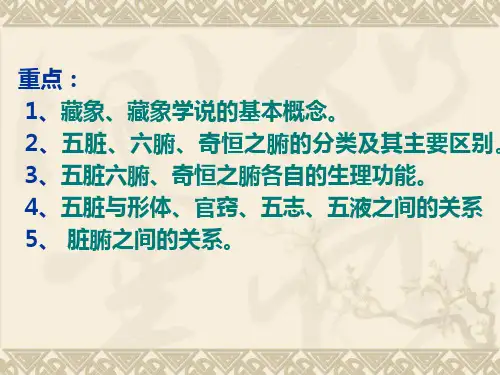

中医藏象学说

“藏象”二字,首见于《素问·六节藏象论》。

藏指藏于体内的内脏,象指表现于外的生理、病理现象。

藏象包括各个内脏实体及其生理活动和病理变化表现于外的各种征象。

藏象学说是研究人体各个脏腑的生理功能、病理变化及其相互关系的学说。

是中医学理论体系中极其重要的组成部分,也是中医养生保健的重要理论基础。

藏象学说发展主要基于“有诸内,必形诸外”的观察研究方法,因而其观察、分析的结果,必然大大超过了人体解剖学的脏腑范围,形成了独特的理论体系。

因此,藏象学说中的脏腑名称虽与现代人体解剖学的脏器名称相同,但在生理、病理的含义中,却不完全相同。

藏象学说中的一个脏腑的生理功能,可能包含着现代解剖学中几个脏器的生理功能;而现代解剖生理学中的一个脏器的生理功能可能分散在藏象学说的某几个脏腑的生理功能之中。

藏象更重要的是概括了人体某一系统的生理和病理学概念。

藏象学说的主要特点,是以五脏为中心的整体观。

以脏腑分阴阳,一阴一阳相为表里,脏与腑是一整体。

比如,心与小肠、肺与大肠、脾与胃、肝与胆、肾与膀胧以及心包与三焦相为表里。

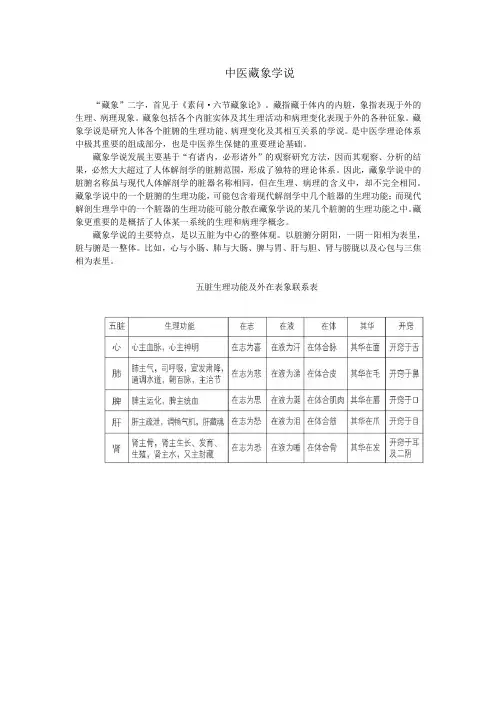

五脏生理功能及外在表象联系表。

中医基础理论——藏象学说(心篇)藏象学说五脏—心五脏五脏,即心、肺、脾、肝、肾的合称。

五脏的共同生理特点是化生和贮藏精气,并能藏神而成为“神脏”。

五脏—心*位于胸中,两肺之间,膈膜之上,外有心包络卫护。

形态尖圆,如未开之莲蕊。

*五行属火,为阳中之阳。

*主宰人的整个生命活动,故称心为“君主之官”“生之本”“五脏六腑之大主”01生理特性心主通明指心脉以通畅为本,心神以清明为要。

心位于胸中,五行属火,为阳中之太阳,称为“阳脏”或“火脏”。

心以阳气为用。

心阳推动心脏搏动,温通全身血脉,兴奋精神,以使生机不息。

心阳必须与心阴阴阳协调,维持心主血脉与藏神的正常功能,才能使心脉畅通,心神清明。

失常:*心阳不足失于温煦、鼓动,血液运行迟缓,瘀滞不畅——精神委顿,神识恍惚*心阴不足失于凉润、宁静,血行加速,心神不宁——心悸、心烦、失眠心火宜降人身之火,又称“少火”,即生理之火,具有温煦脏腑、养神揉筋作用的阳气。

人身之火又分君火、相火:心为君主之官,故称君火。

相对于君火,肝、肾为相火。

君火暖炽,下行以温肾阳,使人体上部不热,下部不寒,维持心肾两脏的水火阴阳平衡协调。

*心阳不能下行资助肾阳——上热下寒、阴阳失调失常:*心阳不能下行资助肾阳——上热下寒、阴阳失调02生理功能心主血脉指心气推动血液运行于脉中,流注全身,循环不休,发挥营养和濡润作用。

心主血脉包括主血和主脉两个方面。

(1)心主血《素问·五藏生成》“诸血者,皆属于心”①行血:心阳激发心的搏动,心阴抑制心的搏动,心气推动调控血液运行,营养全身。

失常:*心气不足——心脏搏动无力*心阴或心阳不足——血液运行失常②生血:“奉心化赤”,饮食水谷经脾胃运化而生成的水谷精微,其化成血液,须经心火(即心阳)的化赤。

(2)心主脉:指心气推动和调控心脏的搏动,维持脉道通利的作用。

血液的正常运行必须以心气充沛、血液充盈、脉道通利为基本条件。

失常:*心气虚:面色无华(苍白、萎黄),舌淡,胸闷气短,心悸怔忡,脉虚无力。

心藏神

概念

心具有主宰人体一切生理活动和心理活动(精神意识思维活动)的功能

神:人体外在的综合表现

表现

二、西医之“心”

女子胞又称胞宫,即子宫

一、生理功能

主持月经,孕育胎儿

二、与脏腑经络的关系

肾“天癸”的作用

心、肝、脾的作用

冲、任二脉的作用

脏腑之间关系概述

肾阴肾阳是五脏阴阳的根本,肾中精气的盈亏决定了五脏阴阳的盛衰脾胃是五脏气血化生之源,脾胃的旺与衰决定了五脏气血的多少

心为五脏六腑之大主,五脏的各种生命活动都是在心的主宰下进行的脏与脏之间关系

1.心与肺

联接心之搏动与肺之呼吸的中心环节:宗气

2.心与脾

3.心与肝

心肾生理关系,主要表现在水火、阴阳的升降相济,称为心肾相交。

即心火必须下降,肾水

必须上升,肾水得心火之温而不寒,心火得肾水之滋而不亢。

亦称

“水火既济”

4.心与肾

5.肺与脾

6.肝与肺

7.肺与肾

8.肝与脾

9.肝与肾

10.脾与肾

腑与腑之间关系

传化物

虚实更替

以通为用,以降为顺

六腑以通为补

脏与腑之间关系

阴阳表里关系

经脉络属

生理联系

病理影响

1.心与小肠

生理上相互为用

病理上常见火热之邪的传导2.肺与大肠

肺气肃降与大肠传导相互为用3.脾与胃

升降相因

纳运协调

燥湿相济

4.肝与胆

胆汁来源于肝之余气

胆汁正常分泌、排泄有赖于肝气的疏泄

肝主谋略,胆主决断,协调情志

5.肾与膀胱

尿液的生成、排泄而影响到水液代谢,主要在肾。