中医诊断学切诊(脉诊)

- 格式:pptx

- 大小:110.52 MB

- 文档页数:129

中医诊断学与西医诊断有何不同在医学的领域中,中医诊断学和西医诊断是两种各具特色的诊断体系,它们在理论基础、诊断方法、思维模式等方面存在着显著的差异。

中医诊断学有着悠久的历史,它建立在中医的整体观念和辨证论治的理论基础之上。

中医认为人体是一个有机的整体,各个脏腑、经络、气血之间相互关联、相互影响。

同时,人体与外界环境也存在着密切的联系,自然界的变化会对人体的生理和病理产生影响。

因此,中医在诊断疾病时,注重从整体上把握人体的健康状况,通过望、闻、问、切四种方法来收集病情资料。

望诊是中医通过观察患者的神色、形态、舌象等方面来获取诊断信息。

例如,观察患者的面色是否红润有光泽,眼睛是否有神,舌苔的颜色、厚薄、润燥等,都能反映出人体内部的气血、脏腑功能的盛衰。

闻诊则包括听声音和嗅气味,通过听患者的呼吸、咳嗽、语言等声音的变化,以及身体散发出的气味,来判断病情。

问诊是通过与患者交流,询问其症状、病史、生活习惯等方面的情况,以了解疾病的发生、发展过程。

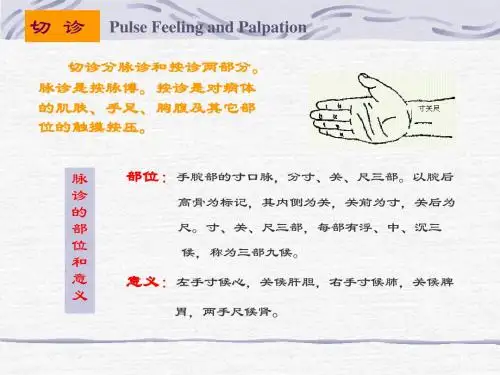

切诊主要是指脉诊和按诊,医生通过触摸患者的脉搏来判断脉象的变化,从而推断体内气血、脏腑的功能状态;按诊则是通过按压身体的某些部位,了解有无疼痛、肿块等异常情况。

中医诊断学的特点之一是强调辨证论治。

辨证就是将通过四诊收集到的病情资料进行综合分析,判断疾病的病因、病机、病位、病性等,从而确定证型。

例如,同样是感冒,中医会根据患者的症状、脉象等,辨证为风寒感冒、风热感冒、暑湿感冒等不同的证型,然后进行相应的治疗。

这种诊断方法注重个体差异和疾病的动态变化,能够根据患者的具体情况进行个性化的诊断和治疗。

西医诊断则建立在现代科学技术的基础之上,依赖于各种先进的仪器设备和实验室检查。

西医在诊断疾病时,通常首先进行详细的病史采集和体格检查,了解患者的症状、体征、既往病史等。

然后,根据需要进行各种实验室检查,如血常规、生化检查、影像学检查(如 X 光、CT、MRI 等)、病理检查等,以获取客观的诊断依据。

2020年山东省执业药师继续教育学习材料——中医常见诊断方法——四诊朱姝第一部分概述诊,诊察了解;断,分析判断。

“诊断”就是通过对患者的询问、检查,以掌握病情资料,进而对患者的健康状态和病变本质进行辨识,并作出概括性判断。

中医诊断学是根据中医学的理论,研究诊法、诊病、辨证的基础理论、基本知识和基本技能的一门学科。

它是中医学专业的基础课,是基础理论与临床各科之间的桥梁,是中医学专业课程体系中的主干课程。

其中,诊法,是中医诊察、收集病情资料的基本方法和手段,主要包括望、闻、问、切“四诊”。

一、望诊望诊,是指医生通过视觉对人的全身、局部及排出物等方面进行有目的的观察,以了解健康状况,测知病情的方法。

(一)望诊基本要求1.光线充足,避免干扰望诊最好在白天充足的自然光线下进行,若自然光线不足,则可采用日光灯,不宜采用有色灯光。

对夜诊的患者,必要时白天再进行复诊,尽量避免因光源及室温高低的干扰而造成误诊。

2.充分暴露,排除假象诊察时应充分暴露受检部位,以便能完全、清楚地进行观察。

注意细微之处,以免遗漏;注意排除因为化妆、染发、整容或衣着等因素造成的假象。

同时也要注意保护患者的隐私。

3.以常衡变,动态观察要熟悉各部位组织的正常表现特点,以及某些生理性变异的现象,对所查部位的个别征象与整体病情不符的情况,应进一步深入了解、认真分析,以排除非病理性因素的影响;对某些变化迅速和危重的病证,还需注意动态地进行观察,为及时判断疾病变化提供准确的依据。

4.有机结合,综合判断临证时不可机械、孤立地对待全身望诊与局部望诊,而应在整体观念指导下,将两者有机结合,综合观察。

也不能以望诊代替其他诊法,因为单凭望诊所获取的信息往往不够全面,要注意结合其他三诊进行综合判断。

(二)望诊主要内容1.全身望诊全身望诊,又称整体望诊,指医生通过对患者的神气、色泽、形体及姿态等进行整体观察,借以了解机体精气的盛衰、脏腑功能的强弱,作为辨别疾病性质、推断病情预后的依据。

第四章切诊4.1复习笔记切诊包括脉诊和按诊。

一、脉诊1.诊脉的部位表4-1诊脉的部位著作以及诊法(1)遍诊法遍诊法,又称三部九候诊法,是遍诊上、中、下三部有关的动脉,以判断病情的一种诊脉方法。

上为头部、中为手部、下为足部。

上、中、下三部又各分为天、地、人三候,三三合而为九,故称为三部九候诊法。

(2)仲景三部诊法三部诊法,见于汉·张仲景《伤寒杂病论》,即诊人迎、寸口、趺阳三脉。

(3)寸口诊法寸口诊法:切按桡骨茎突内侧一段桡动脉的搏动。

①寸口分部寸口脉分为寸、关、尺三部。

通常以腕后高骨(桡骨茎突)为标记,其内侧的部位为关,关前(腕侧)为寸,关后(肘侧)为尺。

②寸口分候脏腑a.寸口与脏腑相应的几种说法比较表4-2寸口与脏腑相应的几种说法b.《内经》中寸关尺根据“上竟上”“下竟下”来分(目前临床常用)(表4-3)表4-32.诊脉方法和脉象要素(1)诊脉方法①时间以清晨(平旦)未起床,未进食时为佳。

②体位正坐或仰卧,前臂自然向前平展,与心脏置于同一水平,手腕伸直,手掌向上,手指自然放松,在腕关节下面垫一松软的脉枕,使寸口部充分暴露伸展,保证气血畅通无阻,以反映机体的真实脉象。

③定三关医生下指时,先以中指按在掌后高骨内侧动脉处,称中指定关,然后用食指按在关前(腕侧)定寸,用无名指按在关后(肘侧)定尺。

小儿多用“一指(拇指或食指)定关法”。

④布指寸关尺三部位置确定后,用食指、中指和无名指三个手指指目,手指指端平齐,手指略呈弓形倾斜,与受诊者体表约呈45°角为宜。

⑤指力a.举,指医生的手指较轻地按在寸口脉搏跳动部位以体察脉象。

用举的指法取脉称“浮取”。

b.按,指医生手指用力较重,甚至按到筋骨以体察脉象。

用按的指法取脉称“沉取”。

c.寻,即寻找,指医生手指用力不轻不重,接至肌肉,并调节适当指力,或左右推寻,以细细体察脉象。

用力不轻不重,按至肌肉而取脉,称为“中取”。

⑥指法a.总按:三指用大小相等的指力同时诊脉的方法,从总体上辨别寸关尺三部和左右两手脉象的形态、脉位、脉力等。

1. 熟悉诊、断、诊断、诊法的含义。

诊:诊察了解断:分析判断诊断:就是通过对患者的问询、检查,以掌握病情资料,进而对患者的健康状态和病变的本质进行辨识,并作出概况性判断诊法:是中医诊察、采集病情资料的基本方法和手段。

主要包括望、闻、问、切四诊。

2. 熟悉问、望、闻、切四诊各自所指的主要内容。

望诊是医生运用视觉观察患者的神、色、形、态、舌象、头面、五官、四肢、二阴、皮肤以及排出物等,以发现异常情况、了解病情的诊察方法。

闻诊是医生运用听觉诊察患者的语言、呼吸、咳嗽、呕吐、嗳气、肠鸣等声音,以及运用嗅觉嗅患者发出的异常气味、排出物的气味等,以了解病情的诊察方法。

问诊是医生问询患者有关疾病的情况、自觉症状、既往病史、生活习惯等,从而了解患者的各种异常感觉以及疾病的发生发展,诊疗等情况的诊察方法切诊是医生用手触按患者的脉搏和肌肤、手足、胸腹、月俞穴等部位,探测脉象变化及有关部位的异常征兆,从而了解病变情况的诊察方法。

3.熟悉症状、体征的含义,“症”、病名的意义;“疾病”、诊(辨)病、证、辨证、证候、证型、病历的含义。

了解症、病、证的区别与关系;所举名称各属何种概念。

4.熟悉中医诊断中整体观念,相互联系的认识基础;司外揣内,见微知著,以常衡变、因发知受的含义。

了解黑箱、生物全息、缩影的含义;司外揣内,见微知著,以常衡变,因发知受的典型例证。

5.熟悉“疾病”中存在的整体影响;整体审察的要求;诊法合参的含义,四诊并重的道理,动静统一的意义。

了解四诊顺序可不固定,参合诊查,“诊”与“断”交互进行。

6.了解《内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《脉经》、《诸病源候论》、《温热论》和《温病条件》等对中医诊断的贡献;《诊藉》、《伤寒金镜录》、《濒湖脉学》等著作的作者及主要内容。

7.了解中医基础理论,早临床、多实践、思维方法对学习中医诊断学的意义。

一、全身望诊熟悉望神的主要内容;少神的表现和临床意义。

了解望神的原理;神乱的表现和临床意义;假神与重病好转的区别。

微软中国中医诊断习题集第四节切诊分享快乐2011-2-13本文档是中医诊断的第四节切诊部分的复习习题与答案,习题分为选择、填空、名词解释与简答等几个部分。

期末考试前,若能温习几遍,定能帮助您取得优异成绩。

中医诊断习题集第四节切诊大纲要求1.掌握切诊的概念及其主要内容。

2.了解切脉的部位及正常脉象的特点。

3.了解切脉诊病的原理及切脉的方法。

4.了解常见病脉的脉象名称、脉象特征及主病。

5.了解按肌肤、按手足、按脘腹、按腧穴的原理及临床意义。

各类习题一、选择题(一)A1型题1.寸口位于()A.头侧太阳穴B.颈部人迎处C.手腕掌后桡动脉处D.腹股沟动脉处E.脚背趺阳脉处2.寸口诊脉法始见于()A.《内经》B.《难经》C.《脉经》D.《伤寒杂病论》E.《中藏经》3.右手寸口寸、关、尺三部一般侯()A.心肺肝B.肺脾命门C.心肝肾D.心脾肾E.上中下三焦4.左手寸口寸、关、尺三部一般侯()A.心肺肝B.肺脾命门C.心肝肾D.心脾肾E.上中下三焦5.《内经》认为切脉的最佳时间是()A.平旦B.日中C.日西D.夜晚E.环境安静即可6.小儿寸口短小,故一般切脉时可采用()A.三指密布法B.二指切脉法C.一指定关法D.遍诊法E.望食指络脉法7.每次诊脉的时间最佳为()A.1分钟B.2─3分钟C.5分钟D.3─5分钟E.半分钟8.正常的脉象称为()A.正脉B.平脉C.和脉D.缓脉E.有根脉9.轻取即得,重按稍减的脉是()A.浮脉B.洪脉C.芤脉D.革脉E.濡脉10.濡脉的脉象表现为()A.脉来无力B.脉来虚浮C.脉来细软D.脉来沉细E.脉来浮而细软11.三部举按皆有力的脉称为()A.紧脉B.大脉C.弦脉D.实脉E.洪脉12.应指明显,但细小如线的脉是()A.濡脉B.细脉C.弦脉D.小脉E.弱脉13.紧脉的主病为()A.寒、痛、宿食B.寒、痛、痰饮C.表证、瘀血、痰饮D.宿食、瘀血E.寒、痛14.单主阳热亢盛的脉象是()A.数脉B.实脉C.滑脉D.洪脉E.促脉15.弦细脉的主病为()A.里寒证B.肝郁气滞C.血虚肝郁D.阴血亏虚E.肝风挟痰16.辨肌肤肿胀,按之凹陷举手即起的是()A.肤肿B.气肿C.水肿D.趺肿E.脓肿17.心下或胃脘满痛,按之坚硬而痛的称()A.心下痞B.脘痞C.满痞D.胸痹E.结胸18.小儿手掌心发热,多属()A.蛔虫B.阳亢C.阴虚D.脾虚E.食积19.症见胸腹灼热而四肢厥冷,多是()A.食厥B.寒厥C.热厥D.蛔厥E.气厥20.腹中有块,按之坚硬疼痛,推之不移,长久不散的称()A.聚B.瘕C.痈D.疝E.癥1.男性患儿李某,5岁,腹痛月余。

如何运用中医症候学进行疾病诊断中医症候学是中医诊断学的重要组成部分,它通过对患者症状、体征等方面的综合观察和分析,来判断疾病的性质、部位和正邪盛衰等情况,为临床治疗提供依据。

那么,如何运用中医症候学进行疾病诊断呢?首先,我们要了解中医症候学的基本概念和理论。

中医认为,人体是一个有机的整体,内在的脏腑、经络、气血等相互联系、相互影响。

当人体受到内外因素的干扰时,就会出现各种病理变化,表现为不同的症状和体征。

这些症状和体征并不是孤立存在的,而是相互关联、相互印证的,共同构成了特定的症候。

在诊断过程中,详细的问诊是关键的一步。

医生需要询问患者的症状出现的时间、诱因、性质、程度、缓解或加重的因素等。

比如,对于头痛的患者,要问清楚头痛是胀痛、刺痛还是隐痛,是单侧还是双侧,是持续性还是间歇性,是否伴有头晕、恶心、呕吐等其他症状。

通过这些详细的询问,可以初步判断头痛的病因和病位。

望诊也是不可或缺的诊断方法。

望诊包括望神、望面色、望形态、望舌等。

望神可以了解患者的精神状态,判断病情的轻重。

面色的变化能反映脏腑的气血盛衰,如面色苍白多为气血不足,面色潮红可能是有热。

形态方面,肥胖者多痰湿,消瘦者多阴虚。

而舌诊更是中医诊断的特色之一,通过观察舌质的颜色、形态,舌苔的厚薄、颜色、润燥等,可以判断出体内的寒热虚实、气血津液的盛衰。

闻诊包括听声音和嗅气味。

听患者的呼吸、咳嗽、语言等声音的变化,可以判断出疾病的部位和性质。

比如,咳嗽声重浊多为外感风寒,咳嗽声低微多为肺气不足。

嗅气味方面,口臭多为胃火炽盛,排泄物有恶臭多为湿热内蕴。

切诊主要是指脉诊和按诊。

脉诊是通过触摸脉搏的频率、节律、强弱等来判断病情。

不同的脉象反映了不同的病理变化,如浮脉多主表证,沉脉多主里证,迟脉多主寒证,数脉多主热证等。

按诊则是通过按压身体的某些部位,了解有无疼痛、肿块、肿胀等情况,以判断疾病的性质和部位。

在收集了患者的症状、体征等信息后,需要进行综合分析和判断。

教案首页

教师课程名称中医诊断学专业名称中医学授课序次 17 授课类型理论

教案续页

教案续页

教案续页

教案续页

教案续页

教案续页

教案末页

教案首页

教师课程名称中医诊断学专业名称中医学授课序次18 授课类型理论

教案续页

教案续页

教案续页

教案续页

教案续页

教案续页

教案续页

教案续页

教案续页

教案续页

教案末页

教案首页

教师课程名称中医诊断学专业名称中医学授课序次 19 授课类型理论

教案续页

教案续页

教案续页

教案续页

教案续页

教案续页

教案末页

教案首页

教师课程名称中医诊断学专业名称中医学授课序次 20 授课类型实践

湖北中医药高等专科学校教案续页。

中医诊断学如何把握疾病的发展变化中医诊断学是中医学体系中的重要组成部分,它通过望、闻、问、切四种基本方法收集患者的病情资料,对疾病进行诊断和判断其发展变化。

这门学科不仅是中医临床各科的基础,也是中医预防和治疗疾病的关键环节。

望诊,是中医通过观察患者的神色、形态、舌象等来获取疾病信息的方法。

一个人的神色可以反映出其整体的气血盛衰和精神状态。

比如,面色苍白可能提示血虚,面色潮红可能是有热证。

而形态方面,身体肥胖多痰湿,消瘦则可能是阴虚或气血不足。

舌象更是能直观地反映身体内部的变化。

舌苔的厚薄、颜色,舌质的颜色、形态等都能为诊断提供重要依据。

比如,舌苔黄厚可能是体内有湿热,舌质淡白可能是气血亏虚。

通过长期的临床观察和经验积累,中医在望诊方面形成了一套丰富而准确的诊断体系。

闻诊,包括听声音和嗅气味。

听患者说话的声音、呼吸的频率和声音的高低,都能帮助判断病情。

声音高亢洪亮多属实证、热证,声音低微无力则往往是虚证。

咳嗽声重浊,多为外感风寒;咳嗽声低弱,多为肺气亏虚。

嗅气味方面,口臭多为胃火炽盛,排泄物有恶臭可能是体内有热毒。

问诊,是中医获取病情信息的重要途径。

医生会详细询问患者的症状、起病的时间、病情的变化、饮食起居、情志状况等。

比如,询问头痛的部位、性质、发作时间等,可以初步判断头痛的病因是外感还是内伤。

了解患者的饮食偏好和大小便情况,能知晓脾胃的功能状态。

关注患者的情绪变化,有助于判断是否因情志失调而导致疾病。

切诊中的脉诊,更是中医诊断的特色之一。

脉象的变化能够反映出人体脏腑气血的盛衰和疾病的性质。

常见的脉象有浮、沉、迟、数、虚、实等。

浮脉多主表证,沉脉多主里证;迟脉多为寒证,数脉多为热证。

通过触摸脉象的力度、节律、频率等,医生可以对疾病的性质和发展趋势有一个初步的判断。

切诊中的按诊,则是通过触摸按压患者的身体部位,来了解局部的病变情况。

比如,按压腹部了解是否有肿块、疼痛,以及疼痛的性质和部位,从而判断是实证还是虚证。