两汉经学与魏晋玄学

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:1

充满神秘色彩的玄学是什么玄学是中国魏晋时期到宋朝中叶之间出现的一种崇尚老庄的思潮。

也可以说是道家之学以一种新的表现方式,故又有新道家之称。

其思潮持续时间自汉末起至宋朝中叶结束。

玄学是魏晋时期取代两汉经学思潮的思想主流。

一起来风水知识大全了解了解。

玄学是魏晋时期的主要哲学思潮,是道家和儒家融合而出现的一种文化思潮,也可以说是道家之学以一种新的表现方式,故又有新道家之称。

东汉末年至两晋,是两百多年的乱世,随着东汉大一统王朝的分崩离析,统治思想界近四百年的儒家之学也开始失去了魅力,士大夫对两汉经学的繁琐学风、谶纬神学的怪诞浅薄,以及三纲五常的陈词滥调普遍感到厌倦,于是转而寻找新的“安身立命”之地,醉心于形而上的哲学论辩。

这种论辩犹如后代的沙龙,风雅名士(以嵇康、阮籍为代表赫赫有名的“竹林七贤”恰是魏晋风度的化身),聚在一起,谈论玄道,当时人称之为“清谈”或“玄谈”。

从嵇康、阮籍、张湛等玄学家的思想可以看出,如果说,魏晋玄学是精致的形而上的哲理玄思,则当时的道教可谓是通俗的信仰和实践中的操作,这二者,构成了互为表里的关系。

对此,汤用彤早已指出:“中华方术与玄学既俱本乎道家自然之说。

汉魏之际,清谈之风大盛,佛经之译出较多,于是佛教乃脱离方术而独立,进而高谈清净无为之玄致。

其中演变之关键有二要义,一日佛,一目道。

由此二义,变迁附益,至魏晋之世遂进为玄理之大宗也0”①牟宗三先生也说过:“道家工夫自心上作,而在性上收获。

无论是‘不离于宗’之天人,或不离于精不离于真之至人、神人,皆是从心上作致虚守静之工夫。

从此作虚静浑化之玄冥工夫,始至天人、至人、神人之境,而养生之义亦摄于其中矣。

”这一论断甚为精透。

道家本体的实体性、实在性,透过养生、长生说即可转化为神仙术。

他又说:“通过修炼之工夫而至长生,成仙,则是顺道家而来之道教,已发于第二义。

当然第二义亦必通于第一义。

”他认为:“原始道家并不自此第二义上着眼,嵇康之《养生论》却正是自此第二义上着眼,而向、郭之注庄,却是自第一义上着眼。

魏晋玄学,为魏晋时代思想主流,与先秦诸子、两汉经学、隋唐佛学、宋明理学、当代新儒家皆为中国哲学史之重要脉络。

汉末,由于天下大乱,刘表于荆州,招致士人,当地局势大体安定,文士、学者多前往归附,日渐形成特殊学风,后人研究有称为荆州学派者。

荆州学风,逐渐舍弃象数、吉凶等说法,而改以义理内容为主。

汉代时,气化思想、宇宙生成论盛行,演述阴阳、天人等论题。

而魏晋时期,此类讨论渐往形而上学形式发展,以王弼、郭象为其代表。

而汉代对人性的讨论,逐步发展成为魏晋时“才性”与“人物鉴赏”等论题,其中以刘劭《人物志》为其代表。

当时政治势力更替,局势混乱,原有价值体系面临挑战,“名教与自然”、“圣人论”亦随之而起。

玄学概述魏晋玄学可分前后两期,魏末西晋时代为清谈的前期,是承袭东汉清议的风气,就一些实际问题和哲理的的反复辩论,亦与当时士大夫的出处进退关系至为密切,可概括地分为正始,竹林和元康三时期,在理论上有老或庄之偏重,但主要的仍是对于儒家名教的态度,即政治倾向的不同。

正始时期玄学家中,以何晏、王弼为代表,从研究名理而发展到无名;而竹林时期玄学家以阮籍、嵇康为代表,皆标榜老庄之学,以自然为宗,不愿与司马氏政权合作;元康时期玄学家以向秀、郭象为代表;东晋一朝为清谈后期,清谈只为口中或纸上的玄言,已失去政治上的实际性质,仅止作为名士身份的装饰品,并且与佛教结合,发展为儒、道、佛三位一体的趋势。

代表人物:王弼王弼的哲学是要直探现象世界背后的本质,希望能从某种具体的事物形态之外去找寻世界统一性的原理。

其主要范畴是讨论五个方面的理论问题:(一)本末有无的关系问题,即本体论世界观的范畴。

(二)动与静的关系问题,属于运动观的范畴。

(三)言与意的关系问题,属于认识论与方法论的范围。

(四)性与情的关系问题,属于人性论的问题。

(五)自然与名教的关系问题,即玄理哲学与政治伦理的关系问题。

重要著作:《老子注》,《老子指略》,《周易注》,《周易略例》《老子指略》认为若把某种一定的事物当作世界的始基,就不能说明世界的多样性,所以“有”不能成为世界统一性的基础,故要以“无”为本。

正始玄学名词解释

在中国思想发展史上,魏晋玄学常常与两汉经学、宋明理学相提并论,被视为学术思想链条中的三个热点。

魏晋玄学风行于魏晋南北朝时期,但其正式形成却在三国魏正始年间(240-249),因而又称之为正始玄学。

"玄"字一义,取自《老子》中的"玄之又玄,众妙之门"一语,意为深奥神妙,玄奇难测。

当时,士人们为穷究"天人之际",探索自然界和社会界的种种奥秘,以《老子》、《庄子》和《周易》作为谈话资料,冀求得到一种比较合乎哲理的解释。

这三部书,人们统称为"三玄"。

三玄之学虽然独标高深莫测,玄乎其玄,文字是比较难懂一些,但它并不脱离社会现实,只要深入地进行研究,便会从中得到丰富的知识和无穷的乐趣。

按过去的学术流派而言,《老子》、《庄子》属于道家著作,而《周易》则是儒家五经之一。

因此,玄学是儒、道两家学说的结合。

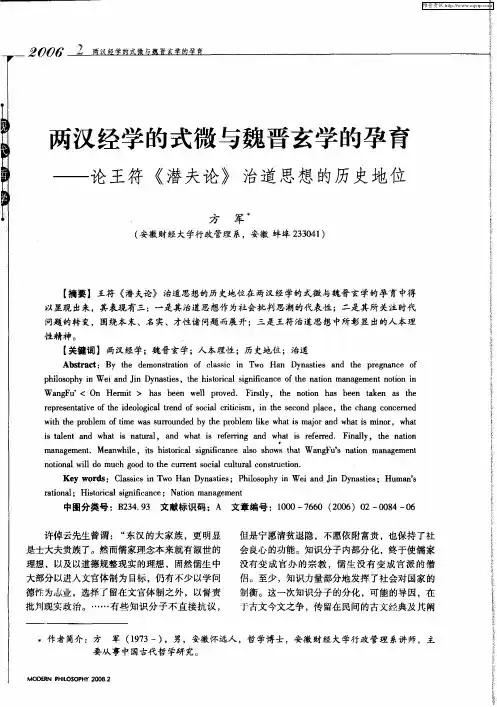

浅析魏晋玄学的兴起【摘要】汉末黄巾起义、董卓之乱,天下分崩离析,由魏、蜀、吴并立到西晋的短暂统一,再由本晋的统一到十六国割据,再到南北政权并立。

在这大一统不在的情况下,不但政治、经济发生着变化,思想也发生深刻的变化。

两汉经学的逐渐走向衰落,一种新的思想体系———魏晋玄学开始建立起来。

魏晋玄学兴起的原因是多方面的,本文主要从两个方面予以分析,首先从政治经济的外在社会环境入手,阐述玄学兴起的外在原因,其次从儒学自身的衰落入手阐述老庄之学兴起内在原因。

关键词:玄学魏晋两汉经学(一)汉代经学的盛行适应了大一统王朝的需要,一种文化的盛行需要一种与之相应的文化载体,当文化载体发生变化的同时,文化也相应的发生变化。

在汉末战乱的冲击下,文化载体遭受巨大损失,许多书籍付之一炬,长安、洛阳昔日的繁华已不在,主导文化丧失权威,儒学维护正统社会伦理秩序的功能被削弱和扰乱。

在战乱时期由于国家政治需要,一些治国用兵的经世致用之才哪怕不仁、不孝也可以为用。

在曹操二十八年的求贤令明确的说:“不仁不孝而有治国用兵之术,其各举所知,勿有所遗。

”这明显违背了儒家的伦理要求,不能适应社会政治需要经学正逐步走向衰落。

东汉以来逐渐形成的许多豪门士族,这些豪门在经济上有一定的独立性,对于中央集权国家有一定的破坏和抵制作用。

他们利用特权兼并土地,荫占户口,势力不断壮大。

中央皇权和地方的豪族地主之间常常发生矛盾,但他们又有相互依赖的一面。

因为这些士族豪门有其独立的庄园经济,脆弱的中央政权为了巩固自身的统治不得不去拉拢他们。

曹魏以来实行九品中正制选拔人才的方法,和这种豪门士族有很大关系。

九品中正制刺激了士家大族的发展,做官变成了代代相传,形成了一种“上品无寒门,下品无士族”的情况。

儒学也在这种环境下悄悄地发生变化。

在汉代“公卿之位,未有不从经术进者”,做为儒者都有一种积极入世的精神,他们有崇高的责任感和义务感,以修身、齐家、治国平天下为己任,有很强的功利进取之心。

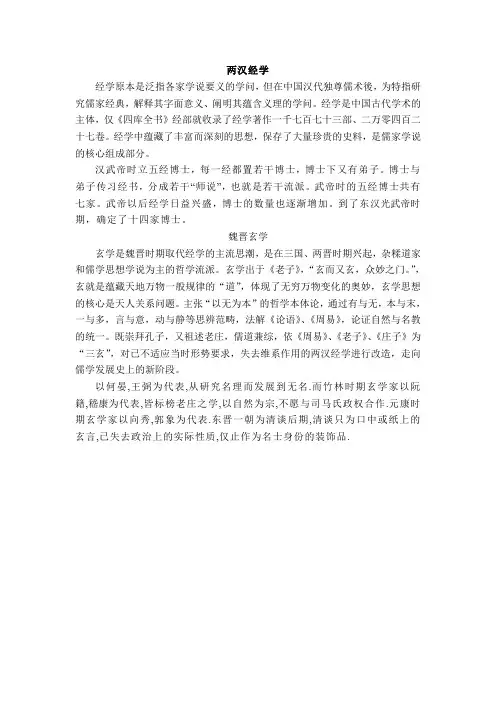

两汉经学

经学原本是泛指各家学说要义的学问,但在中国汉代独尊儒术後,为特指研究儒家经典,解释其字面意义、阐明其蕴含义理的学问。

经学是中国古代学术的主体,仅《四库全书》经部就收录了经学著作一千七百七十三部、二万零四百二十七卷。

经学中蕴藏了丰富而深刻的思想,保存了大量珍贵的史料,是儒家学说的核心组成部分。

汉武帝时立五经博士,每一经都置若干博士,博士下又有弟子。

博士与弟子传习经书,分成若干“师说”,也就是若干流派。

武帝时的五经博士共有七家。

武帝以后经学日益兴盛,博士的数量也逐渐增加。

到了东汉光武帝时期,确定了十四家博士。

魏晋玄学

玄学是魏晋时期取代经学的主流思潮,是在三国、两晋时期兴起,杂糅道家和儒学思想学说为主的哲学流派。

玄学出于《老子》,“玄而又玄,众妙之门。

”,玄就是蕴藏天地万物一般规律的“道”,体现了无穷万物变化的奥妙,玄学思想的核心是天人关系问题。

主张“以无为本”的哲学本体论,通过有与无,本与末,一与多,言与意,动与静等思辨范畴,法解《论语》、《周易》,论证自然与名教的统一。

既崇拜孔子,又祖述老庄,儒道兼综,依《周易》、《老子》、《庄子》为“三玄”,对已不适应当时形势要求,失去维系作用的两汉经学进行改造,走向儒学发展史上的新阶段。

以何晏,王弼为代表,从研究名理而发展到无名.而竹林时期玄学家以阮籍,嵇康为代表,皆标榜老庄之学,以自然为宗,不愿与司马氏政权合作.元康时期玄学家以向秀,郭象为代表.东晋一朝为清谈后期,清谈只为口中或纸上的玄言,已失去政治上的实际性质,仅止作为名士身份的装饰品.。

魏晋玄学魏晋玄学,是继两汉经学之后出现的主流社会思潮和思想流派。

关于魏晋玄学,汤一介先生有一个经典的定义:魏晋玄学指魏晋时期以老庄(或三玄)思想为骨架,从两汉繁琐的经学解放出来,企图调和“自然”与“名教”的一种特定的哲学思潮。

它讨论的中心问题是“本末有无”问题,即用思辨的方法讨论关于天地万物存在的根据的问题,也就是说它一种远离“事物”与“事务”的形式来讨论事务存在根据的本体论形而上学的问题。

它是中国哲学史上第一次企图使中国哲学在老庄思想基础上建构把儒道两大家结合起来极有意义的哲学尝试。

从汤先生的这个定义,我们可以对魏晋玄学有一个粗略的了解,但在这里我并不想也没有能力对其做全面而系统的分析,而只是对其中的几个问题谈一谈自己的感悟。

在哲学上﹐主要以有无问题为中心﹐形成玄学上的贵无与崇有两派。

贵无派主张“以无为本”,认为万有统一于一个共同的本体“道”或“无”,世界万物之所以能够存在,就是因为有这个本体,形形色色的宇宙万物,都是这个本体的表现,即所谓“天地万物皆以无为为本”。

崇有派主张“自生而必体有”,反对贵无派“以无为本”的说法,认为“有”之所以发生,并非另外有一个东西使之成为“有”,而是万物“自生”、“自有”,把宇宙的全体看成是由万物自身所构成的,即所谓“始生者﹐自生也”,“总混群本﹐终极之道也”。

东汉末年﹐统治集团分裂﹐社会危机日益尖锐。

在意识形态上居于支配地位的儒家思想开始动摇﹐今文经学和谶纬内容空虚荒诞﹐丝毫无助于社会政治问题的解决,于是古文经学代之而起。

同时由于选举名实不符,欺世盗名、贿赂公行的现象比比皆是,名教理论开始破产。

到了党锢之祸发生,传统的价值体系开始崩溃,“自然”﹑“无为”的老庄思想开始抬头,人们开始崇尚贵生、避世。

黄老思想也开始兴起,如王充的《论衡》便公开反对神学的目的论,名法思想开始产生影响。

在思想价值体系崩溃的同时,士族社会开始形成。

荐举制度和官僚家族的政治因素、独尊儒术与经学世家的文化因素以及庄园经济与乡里豪强的经济因素结合,便形成了士族。

两汉经学转变到魏晋玄学的思想原因作者:寿治勇来源:《科学与财富》2016年第06期摘要:魏晋时期,政权分立,政局动荡,战乱不休,是中国历史上有名的动乱时代。

但是,在思想文化方面却异常活跃,在儒家文化、道家文化、佛教文化等各种因素的相互影响、相互渗透下,逐渐形成了一股著名的玄学思潮,并一时取代了延续数百年的两汉经学主流。

经学与玄学迥然不同,那么两汉经学是如何转变到魏晋玄学的?本文拟从思想层面来探讨这一问题。

关键词:两汉经学,魏晋玄学,经学玄学化,思想原因两汉时期,在大一统中央集权的政权支持下,政府将被公认为是孔子整理和编订的儒家经典作为官方学说,并设立机构对其进行研究,阐明其含义。

学者在研究过程中,产生了今文学派和古文学派两种不同的派别,治学思想和治学模式大不相同。

后来经过激烈的争辩、渗透和融合,二派逐渐走向统一。

在儒家学者的研究和阐发下,经学思想和经学实践渗透到社会的方方面面。

两汉时期是经学发展的繁荣期,经学也是这一时期的学术主流。

但是,到魏晋时期,社会上却逐渐形成一股中国历史文化中著名的玄学思潮,并在一段时期内取代了作为正统的经学,成为主流。

玄学,崇尚老庄,奉《老子》、《庄子》、《周易》为经典,喜好探讨有无、名实、言意、本末等玄理,倡清谈,与经学绝大不同。

既然二者差别这么大,那么,经学到玄学的转变是如何得以实现的?从思想层面来看,哪些原因导致了这种转变?一、儒家学说走向衰落董卓之乱后,中国进入第二次长期分裂时代。

政权分立,政局动荡,战乱不休。

但是,出于拉拢人才和回复正常的统治秩序考虑,各地割据首领都非常重视回复和鼓励儒学的发展。

如建安八年曹操下《修学令》:"令郡国各修文学,县满五百户置校官,选其乡之俊造而教学之,庶几先王之道不废,而有以益于天下" 。

孔融在北海"立学校,表显儒术,荐举贤良" 。

刘表在荆州"起立学校,博求儒术"。

在地方统治者的提倡下,经学得以延续,并有一定的发展,出现了一些比较有名的经学家,如何晏、王弼、乐祥、王朗、王肃、华歆、钟繇、谯周、薛综、虞翻等。

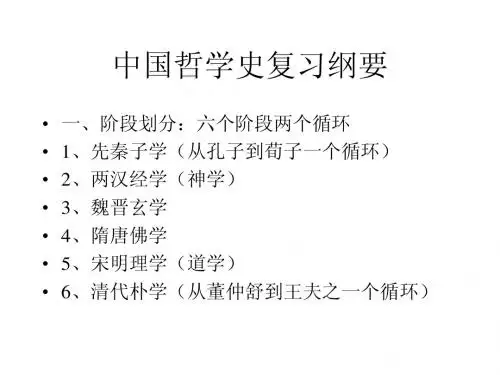

历史上的中华文化:先秦子学、两汉经学、魏晋玄学、三教合一、宋明理学、清代朴学中华文化一直处于变动发展之中的,历朝历代也各有其特色。

1、先秦子学诸子百家之流传中最为广泛的是法家、道家、墨家、儒家、阴阳家、名家、杂家、农家、小说家、纵横家、兵家、医家。

诸子百家之流传中最为广泛的是法家、道家、墨家、儒家、阴阳家、名家、杂家、农家、小说家、纵横家、兵家、医家。

诸子百家2、两汉经学经学是指中国古代研究儒家经典学说,并阐明其含义的学问。

孔子晚年编订六经,这六经被人们公认为宝典。

汉武帝即位后,实行“罢黜百家,独尊儒术”建议,使得经学日益兴盛和发展起来。

汉代经学分古文经学和今文经学,学者在研习的过程中形成了两种思想派别,后经相互争辩、互相渗透和整合,初步实现了经学的统一。

3、魏晋玄学魏晋风骨中国魏晋时期出现的一种崇尚老庄的思潮。

玄学即是研究幽深玄远问题的学说。

魏晋时人注重《老子》、《庄子》和《周易》,称之为“三玄”,而《老子》、《庄子》则被视为“玄宗”。

魏晋玄学的主要代表人物有何晏、王弼、阮籍、嵇康、向秀、郭象等。

4、三教合一三教合一是指儒教、释教、道教三个教派的融合,其中有儒家立场的三教融合、道家立场的三教融合和佛教立场的三教融合三种类型。

对于此种现象,学者多以三教合一统而论之。

5、宋明理学宋明理学亦称“道学”,是一种既贯通宇宙自然(道教)和人生命运(佛教),又继承孔孟正宗(根本),并能治理国家(目的)的新儒学,是宋明时代占主导地位的儒家哲学思想体系。

汉儒治经重名物训诂,至宋儒则以阐释义理、兼谈性命为主,因有此称。

6、清代朴学朴学盛于乾隆、嘉庆,故又称“乾嘉学派”。

因为此一时期的学术研究采用了汉代儒生训诂、考订的治学方法,与着重于理气心性抽象议论的宋明理学有所不同,所以有“汉学”之称。

又因此学派的文风朴实简洁,重证据罗列而少理论发挥,而有“朴学”、“考据学”之称。

两汉经学

经学原本是泛指各家学说要义的学问,但在中国汉代独尊儒术後,为特指研究儒家经典,解释其字面意义、阐明其蕴含义理的学问。

经学是中国古代学术的主体,仅《四库全书》经部就收录了经学著作一千七百七十三部、二万零四百二十七卷。

经学中蕴藏了丰富而深刻的思想,保存了大量珍贵的史料,是儒家学说的核心组成部分。

汉武帝时立五经博士,每一经都置若干博士,博士下又有弟子。

博士与弟子传习经书,分成若干“师说”,也就是若干流派。

武帝时的五经博士共有七家。

武帝以后经学日益兴盛,博士的数量也逐渐增加。

到了东汉光武帝时期,确定了十四家博士。

魏晋玄学

玄学是魏晋时期取代经学的主流思潮,是在三国、两晋时期兴起,杂糅道家和儒学思想学说为主的哲学流派。

玄学出于《老子》,“玄而又玄,众妙之门。

”,玄就是蕴藏天地万物一般规律的“道”,体现了无穷万物变化的奥妙,玄学思想的核心是天人关系问题。

主张“以无为本”的哲学本体论,通过有与无,本与末,一与多,言与意,动与静等思辨范畴,法解《论语》、《周易》,论证自然与名教的统一。

既崇拜孔子,又祖述老庄,儒道兼综,依《周易》、《老子》、《庄子》为“三玄”,对已不适应当时形势要求,失去维系作用的两汉经学进行改造,走向儒学发展史上的新阶段。

以何晏,王弼为代表,从研究名理而发展到无名.而竹林时期玄学家以阮籍,嵇康为代表,皆标榜老庄之学,以自然为宗,不愿与司马氏政权合作.元康时期玄学家以向秀,郭象为代表.东晋一朝为清谈后期,清谈只为口中或纸上的玄言,已失去政治上的实际性质,仅止作为名士身份的装饰品.。