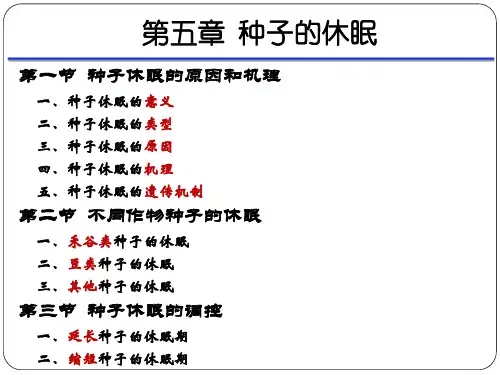

第五章 种子休眠及其调控

- 格式:ppt

- 大小:1.30 MB

- 文档页数:47

种子休眠的遗传调控机制研究近年来,随着生命科学技术的进步和发展,人们对植物种子休眠的遗传调控机制进行了深入的研究。

种子休眠是植物生长发育过程中的一种重要现象,它是植物在不适宜生长条件下,通过调控某些基因的表达,使其处于休眠状态,以保证种子在适宜的生长条件下能够迅速繁衍生长。

种子休眠的遗传调控机制主要包括两个方面:一方面是外界环境信号的诱导,另一方面是内部基因网络的调控。

外界环境信号对种子休眠的诱导主要包括光照、温度、水分等多种因素,这些因素能够通过调控一些关键基因的表达,使其达到引发种子休眠的效果。

而内部基因网络的调控则主要包括底物信号的传递、激活转录因子的表达以及启动下游基因表达等多个环节。

具体而言,种子休眠的调控在遗传层面上,主要通过下游基因的表达来实现。

研究发现,ABA (脱落酸) 作为一种关键的激素,对种子休眠有着直接的调控作用。

ABA 激素能够通过调控一些ABA 相关的基因的表达,进而影响整个基因表达网络的稳定性,从而实现种子休眠的调控。

除此之外,还有一些转录因子,如ABI3 (ABA INSENSITIVE 3) 和VP1 (VIVIPAROUS 1) 等,它们能够直接参与到种子休眠的调控中来,起到极为重要的作用。

在种子休眠的调控机制中,基因启动子区域的重组和修饰也起到重要的作用。

研究发现,DNA 甲基化是种子休眠中一个非常重要的基因调控过程。

在种子休眠过程中,一些重要的ABA 相关基因,如ABI3 和VP1 等,通常会发生甲基化现象,这会直接影响到这些基因的表达稳定性。

此外,还有一些特殊的非编码 RNA (ncRNA),如microRNA (miRNA) 等,也可能参与到种子休眠的调控中来。

这些ncRNA 通常能够通过RNA 沉默机制,来抑制特异性基因的表达,从而影响种子休眠的过程。

总之,种子休眠的遗传调控机制是一项十分复杂和精细的过程,既包括外界环境信号的诱导,又包括内部基因网络的调控。

种子休眠的原理是什么变化种子休眠是种子在一定条件下暂停其生理活动,保持不活跃状态的一种自然现象。

这种状态让种子能够在适宜的环境条件下才能发芽和生长,以提高种子的存活率和繁殖成功率。

种子休眠的原理涉及到一系列生理、生化和遗传调控机制,下面将详细介绍。

首先,种子休眠的原理与外界环境因素有关。

种子休眠的触发和解除通常与外界环境因素如温度、湿度、光照和化学物质等有关。

某些种子需要经历一定的低温处理(寒冷休眠)或一定的高温处理(热休眠)才能解除休眠状态。

还有一些种子需要通过光照(光照要求)或浸泡在特定的化学物质中(化学诱导)才能解除休眠状态。

这些外界环境因素的变化会引起种子内部生理和生化的变化,从而促进或抑制种子发芽。

其次,种子休眠的原理与内部因素的调控有关。

种子内部存在一系列激素和蛋白质,它们通过相互作用和调节来控制种子休眠和解除休眠状态。

激素赤霉素(gibberellin)和激素细胞分裂素(cytokinin)是促进种子发芽和生长的重要激素。

而激素脱落酸(abscisic acid)和乙烯(ethylene)是抑制种子发芽和生长的重要激素。

种子休眠的触发和解除与这些激素的相对含量和平衡有关。

一些休眠种子中存在抑制激素,使得赤霉素无法充分发挥其促进发芽的作用。

而当环境条件适宜时,种子内部的激素含量和平衡发生变化,从而导致休眠的解除。

另外,种子休眠的原理与种子结构和代谢状态的调控有关。

种子表皮和内胚乳层对水分的吸收和透过性能起到关键作用。

休眠种子在表皮和内胚乳层的阻隔下减缓了水分的吸收,降低了种子的活性和代谢速率。

种子内部还有以淀粉和油脂形式储存的能量和营养物质,能够在种子发芽时提供所需的能量和营养。

休眠状态下,这些能量和营养物质在种子内部储存,保持不被使用,以延缓种子的老化和损耗。

还有一些种子休眠的原理涉及到遗传因素和进化选择的作用。

种子休眠是一种适应环境变化的机制,确保种子在合适的时间和环境条件下才能发芽和生长,提高了种子的存活率和繁殖成功率。

植物种子休眠与发芽的分子调控机制植物的生命周期中,种子是非常重要的一个阶段。

种子休眠和发芽是种子在适当的环境条件下完成其生命周期的关键过程。

种子休眠可以使种子在不利于发芽的季节或环境中长时间保存,并在适合的时机快速发芽,确保植物繁殖的成功。

然而,种子休眠的维持和打破、种子发芽的启动和抑制是一个相当复杂的过程,其中涉及到许多分子调控机制的参与。

一、种子休眠的分子调控机制种子休眠的分子调控机制可以归纳为内源因子和外源因子两个方面。

内源因子是指植物自身产生的一些分子,而外源因子是指环境条件对种子休眠状态的影响。

1. 内源因子的调控内源因子的调控主要是通过植物激素的参与来实现的。

植物激素是一类内源性的化合物,对植物的生长和发育起着重要调控作用。

在种子休眠和发芽过程中,植物激素特别重要。

一方面,植物激素赖茎类不同成员在种子休眠与发芽过程中发挥着不同的作用。

例如,赖茎酸(ABA)是种子休眠的主要调控因子之一,它可以抑制种子发芽,促使种子进入休眠状态。

与之相对应的是,赖茎酸的合成和降解过程也会受到其他植物激素的调控。

比如,赖茎酸合成过程中,植物生长素和乙烯会对其合成酶的活性产生影响。

此外,除了赖茎酸之外,其他植物激素如生长素、赤霉素、赖氨酸等也对种子休眠和发芽具有调控作用。

另一方面,植物激素的信号转导途径也参与了种子休眠和发芽的调控过程。

例如,赖茎酸的信号转导途径与Ca2+、蛋白激酶等分子相关联,通过传递信号进一步影响种子发育和休眠状态。

类似地,生长素、赤霉素等植物激素的信号转导途径也被证实与种子休眠和发芽有密切的联系。

2. 外源因子的调控除了内源因子的调控外,外源因子也对种子休眠和发芽过程起到重要的调控作用。

其中,温度、光照、水分等环境因素是影响种子休眠和发芽的关键因子。

温度对种子休眠和发芽具有直接的影响。

温度的升高可以破除种子的休眠状态,促进种子发芽。

相反,低温对种子休眠的维持和发芽的抑制具有显著作用。

有研究表明,温度可能通过调控植物激素的合成和信号传递途径来影响种子休眠和发芽。

木棉树种子休眠机制解析及其调控机制探究在自然界中,木棉树是一种拥有高度观赏价值的树种。

然而,其种子却存在一定的休眠现象,这使得木棉树的种植与繁殖变得十分具有挑战性。

为了更好地了解木棉树种子休眠机制及其调控机制,我们不妨深入探究其相关知识。

一、木棉树种子休眠机制1. 什么是种子休眠?种子休眠是指种子不发芽而进入休眠状态的过程。

在这种状态下,种子不会生长,直到其受到适当的刺激才会进入萌发状态。

种子休眠可分为内源性和外源性两种类型,内源性休眠由种子自身所具有的生理特性引起,而外源性休眠则由外在条件所引发。

2. 木棉树种子休眠机制木棉树种子的休眠机制主要为内源性休眠。

研究表明,木棉树种子脱落后,其水分含量、呼吸速率和细胞活力会不断降低,而贮藏物质逐渐分解,原生质退化。

在这个过程中,木棉树种子的胚乳细胞会释放出一种化合物,这种化合物会抑制种子的生长和萌发,使得种子进入休眠状态。

二、木棉树种子休眠调控机制1. 温度调控研究表明,温度对木棉树种子休眠调控起着重要作用。

例如,在高温下,木棉树种子的脂肪酸含量和细胞膜电位都会下降,这将直接促进种子萌发。

因此,对于木棉树种子的催芽,适当调节温度是至关重要的。

2. 光照调控光照范围和强度对木棉树种子休眠的调控也有很大的影响。

研究表明,弱光照和黑暗条件下木棉树种子的胚乳细胞会释放出一种激素,促进种子的萌发。

相反,强光照条件下,种子的胚乳细胞释放的激素含量降低,会使种子继续保持休眠状态。

3. 化学调控在研究木棉树种子萌发的过程中,一些植物激素如赤霉素和乙烯等也被发现能够调控木棉树种子的休眠状态。

这些化学物质对木棉树种子的萌发过程起着十分重要的作用。

4. 生物调控除了光照和植物激素的影响外,一些细菌、真菌和昆虫等生物也能够影响木棉树种子的休眠状态。

例如,某些细菌通过降低种子表面的脂肪酸含量,直接促进木棉树种子萌发。

总结:在对木棉树种子萌发机制进行深入探究的过程中,我们发现种子休眠是影响其萌发的一个重要因素。

植物种子休眠与发芽的调控机制众所周知,植物种子是植物生命周期中至关重要的一环。

但是,有些植物种子在适宜的环境条件下仍然无法迅速发芽,这是因为它们处于休眠状态。

在这篇文章中,我们将深入探讨植物种子休眠与发芽的调控机制。

一、植物种子休眠的定义植物种子休眠是指种子处于一种进入休眠状态的生理状态,即使种子处于适宜的生长条件下,仍然无法迅速发芽。

种子休眠是一种保护机制,可以让植物种子在不利的环境条件下存活下来,并在适宜的时机发芽生长。

二、植物种子休眠的分类植物种子休眠可以分为内源性休眠和外源性休眠。

内源性休眠是由种子本身的遗传因素所决定的,而外源性休眠则是由种子周围的环境条件所决定的。

1. 内源性休眠内源性休眠是由种子中的化学物质所调控的。

这些化学物质包括激素、蛋白质和其他生物活性物质,它们可以抑制种子发芽的进程。

比如,某些种子中含有一种叫做脱胎酮的物质,它可以抑制种子发芽。

除此之外,还有一些种子中的激素会抑制胚乳细胞的发育,从而导致种子休眠。

2. 外源性休眠外源性休眠是由种子周围的环境条件所决定的。

环境条件包括温度、光照、氧气和水分等。

例如,低温可以抑制种子的发芽,高温则可以促进种子的休眠解除。

光照也是一种影响种子休眠的因素,有些种子只有在适当的光照条件下才能发芽。

三、植物种子发芽的调控机制植物种子发芽是一个复杂的生理过程,受到多种因素的调控。

1. 水分水分是种子发芽的重要因素之一。

当种子吸收到足够的水分时,种子细胞内的物质可以被激活,从而引发种子的发芽。

然而,水分过多或过少都会对种子的发芽产生负面影响。

2. 氧气氧气是种子发芽所需的能量来源。

种子发芽时,种子内的呼吸作用会大大增加,从而需要足够的氧气供应。

如果种子处于水中,氧气供应就会受到限制,种子发芽的速度也会减慢。

3. 光照光照对于某些种子的发芽至关重要。

一些种子需要适当的光照才能发芽,而另一些种子则需要光照条件下的黑暗来促进发芽。

4. 激素激素在种子发芽过程中发挥着重要的调节作用。

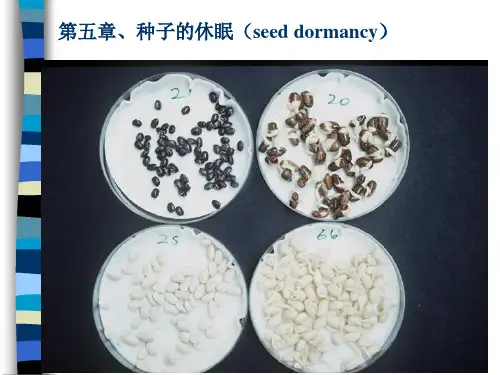

种子休眠概述姓名:李应龙学号:2010016010学院:农学院专业:2010级种子科学与工程(1)班种子休眠概述摘要:种子休眠(seed dormancy)有生活力的种子由于内在原因,在适宜的环境条件下仍不能萌发的现象,是植物在长期系统发育过程中获得的一种抵抗不良环境的适应性,是调节种子萌发的最佳时间和空间分布的有效方法。

关于种子休眠的原因主要有种皮的透性及发育程度、抑制物和激素的调节、环境因子和遗传因素。

种子休眠具有重要的生态学意义, 能有效地调节种子萌发的时空分布。

研究种子的休眠特性和机理及其解除方法, 有助于农业生产和植物多样性保护。

关键词:种子休眠休眠原因休眠概念与学说休眠机理休眠的调控一、引言引起种子休眠的原因有很多种,有的是属于解剖学上的特征,有的是属于代谢方面的特性;有的可能有一种因素造成,也可能由多种因素造成。

各因素间的关系也较为复杂,有时彼此间存在着密切的联系。

不同的休眠类型具有不同的机制,对于休眠的调控措施也不同。

对于休眠的原因,主要有胚的不成熟和生理后熟、种皮的障碍、光和抑制物的调节和不良条件的影响。

关于种子休眠的机制是一个较为复杂的问题,至今很难用一种学说来概括所有种子的休眠,迄今比较重要的有内激素调控、呼吸途径论、光敏素和膜相变化论。

休眠的调控主要有延长、缩短和接触休眠,主要方法有品种选育、药剂处理和环境因子的控制。

二、主要内容1、休眠的主要类型种子休眠可以根据不同的标准分为不同的类型。

根据休眠产生的时间,可以分为初生休眠和次生休眠;根据休眠的机制分为物理休眠、化学休眠和生理休眠;根据休眠的程度可以分为浅休眠、中等程度的休眠和深休眠;根据种子对控制发芽环境条件又可分为光休眠和温休眠;也可以将其分为生态休眠(有环境引起的休眠)、外休眠(有植物外部结构所控制的休眠)和内休眠(有植物内部结构所控制的休眠);根据导致休眠因子在种子中的解剖位置可分为外源休眠(种壳休眠)、内源休眠(胚休眠)以及综合休眠。

第二章种子的形态结构与分类1、正确识别种子的形态结构有何实践意义?种子植物种类繁多,所产生种子的形态、构造各异。

掌握种子形态构造的差异,是进行种子鉴别、纯度检测、清选分级、加工包装、安全贮藏的基础。

①是鉴别各种种和品种的重要依据;②与清选、分级及安全贮藏有密切关系;③种子的大小、整齐度和饱满度与播种品质有一定关系;④可根据农作物种子的千粒重推算田间播种量。

因此掌握各种农作物、林木和杂草种子形态特征的基本知识,具有十分重要的现实意义。

2、主要农作物的胚的类型有哪几种?胚的大小、形状及在种子中的位置因植物种类而不同。

一般把胚分为六种类型: (1)直立型:蓖麻、柿子(2)弯曲型:大豆(3)螺旋型:番茄(4)环状型:甜菜(5)折叠型:棉籽(6)偏左型:玉米第三章种子的形成与发育1、种子发育过程中有哪些异常现象?分别由哪些原因产生?①多胚现象:1粒种子中有2个或2个以上胚的现象.。

原因:受精卵分裂(双胞胎或多胞胎);无配子生殖;无孢子生殖;胚珠中发生多个胚囊。

②无胚现象:种子外形似乎正常但内部无胚的现象。

原因:遗传(如伞形科);卵未受精;远缘杂交,生理不协调,胚早期夭折;昆虫危害。

③无性种子:凡通过无融合生殖产生胚而形成的种子。

原因:无性种子发育初期可能是多胚种子,其中的有性胚被无性胚排挤而退化消失成为无性种子。

④种子败育:胚珠能顺利通过受精但却不能形成具有发芽能力的正常种子的现象。

原因:发育中生理不协调,多发生在不亲和的杂交中;受病虫危害,又有直接(胚或寄生其中)和间接(毒素毒害);营养缺乏,多发生在营养弱势部位;恶劣环境,如冷冻、高温、农药毒害;减少种子败育的措施,应视败育的原因而定。

2、种子成熟过程中有哪些变化?物理性状的变化:①种子大小的变化:先增加长度,再增加宽度,最后增加厚度②种子重量和比重的变化:重量(鲜重的变化与种子内水分的变化趋势是一致的);比重(随着成熟度的提高而增加)。

③硬度和透明度变化:种子的硬度和透明度也都随着成熟度而提高。

种子休眠与萌发的分子调控种子休眠是指在一定自然条件下,种子内部的生理活动处于低水平,种子不能马上萌发生长的一种状态。

随着休眠的时间增加,种子的生长能力逐渐下降。

种子萌发的分子调控始终是研究者们的热点话题,进一步研究种子萌发的分子机制有助于促进种子萌发和提高农业生产效益。

1. 种子休眠的形成和释放一颗种子只有在适合的环境下才能萌发生长,但是种子在自然界中是不断处于变化的环境中,没有及时的生长,容易被竞争对手抢占、被外部环境破坏。

因此,在种子成熟后,必须进行休眠,以保持种子物质的完整性和维持种子数量的平稳。

种子休眠主要是由营养物质在种子内部的分配和物理化学因素的调节造成的。

种子休眠的过程还涉及到信号转导、基因表达等一系列细胞与分子层面的调控机制。

种子休眠的形成与释放的机制历经多年研究,已经被破解,但是仍然有待于更深入的解析。

2. 种子萌发的制约因素种子在萌发的过程中很容易受到环境条件、化学物质等外界因素的影响,导致种子不能顺利萌发生长。

种子萌发的制约因素主要包括内源因素和外源因素两类。

内源因素包括种子中的抗氧化剂、酶类、蛋白质等物质,这些物质的含量、比例等直接影响到种子的萌发。

外源因素包括温度、湿度、光照等环境因素,这些因素会直接或间接地影响到种子的各种生理生化过程,从而影响到种子的萌发。

3. 种子萌发的分子调控随着科学技术的发展和生物学研究的深入,人们对种子萌发的分子调控越来越了解。

许多基因在种子发育和萌发中发挥了重要的作用。

在此过程中,激素和其他信号分子的作用发挥了最为重要的作用。

主要的激素包括赤霉素、脱落酸、乙烯和脱水素等,以及一些荷尔蒙调节作用的蛋白质。

钙离子能够诱发种子萌发,影响到萌发与非萌发型亚种的符合子身体内交易的信息传递,进而影响种子萌发功能。

转录因子也起着重要的作用。

它们能够促进或抑制基因表达,从而参与种子萌发的调控。

4. 种子萌发的应用种子萌发的研究不仅仅是在学术界表现出其价值,实务界也可以将其应用于农业生产。

种子休眠原因、调控及破除休眠措施探究作者:陈敏,杨平,路蕊娥,等来源:《种子科技》 2017年第2期陈敏1,杨平2,路蕊娥1,肖娇1,张武2,田永利2( 1. 富平县种子技术推广中心,陕西渭南 711700; 2. 富平县农技中心,陕西渭南 711700 )文章编号: 1005-2690(2017)02-0086-02中图分类号: S330.3+3文献标志码: B摘要:种子的休眠是植物经过长期演化而获得的一种适应环境变化的生物特性,研究其休眠原因,对指导农业生产具有重要意义。

关键词:种子休眠;原因;调控措施1 种子休眠的概念及危害1.1 概念种子休眠是指有生活力的种子在适宜的萌发条件下不能萌发的现象。

绝大部分种子成熟后,在适宜的条件下便可以萌发,但有些种子即使条件适宜也不能萌发,必须经过一个时期后才能萌发。

在植物个体发育过程中,这种生长暂时停滞的现象称为休眠,属于生理性休眠或熟休眠。

对于因萌发条件不具备而使种子不能萌发的现象,广义上也称为休眠,这属于外因性休眠或者强迫休眠。

1.2 意义和危害种子休眠是一种优良的生物学特性,是种子植物抵御外界不良条件的一种生态适应性,这种适应性是植物长期进化的一种自我保护方式,有利于种族延续。

种子休眠时会对种子生产者、种子用户和种子检验员造成一些困难。

如在播种季节如果种子处在休眠状态,未经预先处理就播种,会造成田间出苗参差不齐;在测定种子发芽力时,处于休眠状态的种子很难测得正确的结果。

此外,由于休眠期的不同,多种田间杂草种子在土里可以存留多年而继续发芽,造成难以根除的困难。

2 种子休眠的类型种子休眠的类型是多种多样的,研究角度不同,休眠的类型也不同。

按种子休眠时间,可分为内生型(初生休眠)、强迫型(静止休眠)与诱导型(次生休眠);根据休眠内因的发生部位,又分为内源休眠和外源休眠两类;除此以外,种子休眠还分为生理性休眠、形态性休眠、形态生理性休眠、物理性休眠和复合休眠。