第五章 社会群体

- 格式:doc

- 大小:70.50 KB

- 文档页数:11

第五章社会群体第一节社会群体概述一、概念1、社会群体是指通过一定的社会关系结合起来进行共同活动的群体。

2、社会群体的基本特征第一、群体成员必须是通过一定社会关系联系起来的。

第二、群体成员之间有着共同的目标和持续的相互交往活动。

第三、群体成员有共同的群体意识和规范。

二、社会群体的类型按照群体中社会关系的性质:血缘群体;地缘群体;趣缘群体;业缘群体。

按照群体成员关系的亲密程度:基本群体;次级群体。

按照群体内部社会关系的规范化程度:正式群体;非正式群体。

注意基本群体与次级群体的区分。

第二节基本群体一、什么是基本群体(初级群体、首属群体)?(Primary group)由经常面对面的直接交往所形成的具有紧密的人际关系的社会群体。

基本群体的概念最初是由美国社会学家 C ·H ·库利提出来的。

库利所说的基本群体(First group),是指具有亲密的、面对面交往与合作特征的初级群体。

主要是指人们在成长过程中最初加入的群体,如家庭、邻里、儿童游戏伙伴等。

这些群体对人的个性和个人理想的形成起到了最初的作用。

后来社会学将基本群体的概念进行了延伸。

二、基本群体的特征1、规模较小2、面对面的互动3、群体成员难以取代4、非正式控制5、聚合力和持久性强三、基本群体的作用1、基本群体是人们赖以生存和发展的基本单位2、基本群体承担着社会化的任务3、基本群体是社会的稳定力量四、一些重要的基本群体:邻里、工作群体等五、初级群体的衰落及其对社会生活的影响(一)初级群体的衰落1、在人类社会发展的早期,由于生产力发展水平的制约,人类无论是同自然的斗争还是其他社会活动,其规模和范围往往都受到极大的限制。

在这种情况下,以血缘和地缘为基础形成的初级群体即最早的基本群体就成为社会组织的基本形式。

2 、但是,人类社会在近代特别是现代的飞速发展,结束了初级群体的黄金时代。

3、现代社会中初级群体衰落的主要表现第一、社会分化加剧,初级群体原有功能不断发生外移第二,初级群体内部成员之间的关系日益松懈第三,一些初级群体已经解体(二)初级群体的衰落对社会生活的影响初级群体的衰落对社会生活的影响具有两重性:1、消极影响由于在传统社会中社会的许多基本功能都是由初级群体来承担的,因此初级群体的衰落必然引起社会生活的紊乱。

第五章初级社会群体与家庭教学辅导基本概念:1、社会群体:人们通过相互交往形成的,由某种相互关系连结在一起的共同体。

2、家庭:是建立在婚姻和血缘关系之上的,成员之间亲密合作,共同生活的群体。

3、家庭结构:指家庭成员的组合形式及其相互作用而形成的关系状态。

4、初级社会群体:是指由面对面交往形成的,具有亲密的成员关系的社会群体。

它反映着人们最简单、最初步的社会关系,是构成社会生活的基本单位。

论述1、初级社会群体涵义、特征及功能初级社会群体是指由面对面的交往形成的,具有亲密的成员关系的社会群体。

它反映人们最简单,最初步的社会关系,是构成社会生活的基本单位。

初级群体一词是美国社会学家库利首先提出来的。

有时也被翻译成首属社会群体或基本社会群体。

库利使用这一概念时,指的是对人性的形成起着基本作用的那些群体,比如家庭、邻里和儿童游戏群体。

初级社会群体具有如下基本特征:①它是自然形成的。

所谓自然形成是说不是靠外力有目的的去组织,而是自然地形成。

家庭的建立是要履行一定的手续,但子女的加入却近乎是自然的。

②成员之间具有多重角色,表现了全部人格。

在长期交往中成员之间形成多种角色关系,淡化了角色间的界线,打破了角色间的严格分工。

个人通常将自己的个性全部投入,表现全部人格。

在初级群体中,成员是作为一个具有完整个性的人而存在的。

③一般靠非正式的控制来维持,在初级群体中,没有严格的规章制度,而靠个人的自觉性来维持关系。

④成员关系带有浓厚的感情色彩,人际关系亲密。

这是初级群体最重要的特征。

亲密是指情感上的依赖,这种依赖使初级社会群体中的成员具有不可替代性。

⑤把满足成员需求放在首位.对于那些在正式组织中得不到满足的需求,初级社会群体总是想方设法加以满足。

⑥具有多方面的综合功能。

同正式组织比较,从满足个人需要的角度来看,初级群体的满足手段是多方面的.初级群体的功能①人的社会化的基本场所。

人的社会化首先是在家庭、邻里之中进行的,这种社会化不但是进一步社会化的基础,而且对个人的成长影响深远。

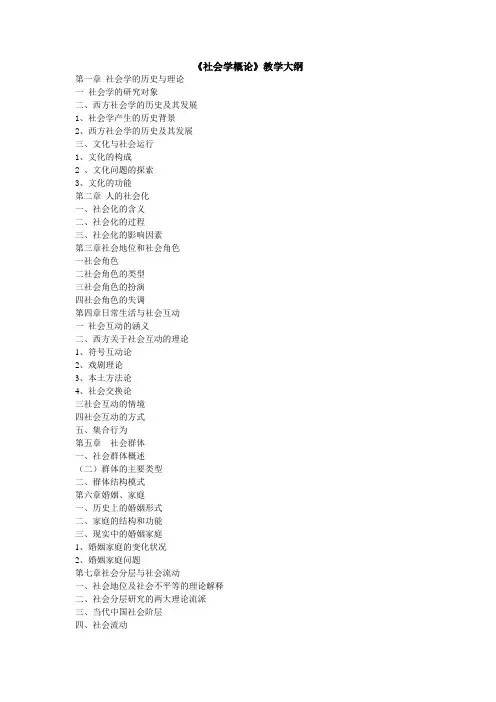

《社会学概论》教学大纲第一章社会学的历史与理论一社会学的研究对象二、西方社会学的历史及其发展1、社会学产生的历史背景2、西方社会学的历史及其发展三、文化与社会运行1、文化的构成2 、文化问题的探索3、文化的功能第二章人的社会化一、社会化的含义二、社会化的过程三、社会化的影响因素第三章社会地位和社会角色一社会角色二社会角色的类型三社会角色的扮演四社会角色的失调第四章日常生活与社会互动一社会互动的涵义二、西方关于社会互动的理论1、符号互动论2、戏剧理论3、本土方法论4、社会交换论三社会互动的情境四社会互动的方式五、集合行为第五章社会群体一、社会群体概述(二)群体的主要类型二、群体结构模式第六章婚姻、家庭一、历史上的婚姻形式二、家庭的结构和功能三、现实中的婚姻家庭1、婚姻家庭的变化状况2、婚姻家庭问题第七章社会分层与社会流动一、社会地位及社会不平等的理论解释二、社会分层研究的两大理论流派三、当代中国社会阶层四、社会流动第八章社会设置一、家庭设置二、政治设置三、经济设置四、教育设置五、宗教设置第九章社区和城市化一、社区概述二、城市化和逆城市化三、中国城市化进程第十章社会变迁与社会现代化一、人类社会的主要社会形态二、社会变迁的类型三、社会变迁的影响因素四、西方社会变迁理论五、社会现代化第十一章社会问题与社会控制一、社会问题解决二、社会问题的一般特征及其类型三、社会问题的理论研究1、社会整合理论2、文化失调理论3、社会解体理论4、价值冲突理论四、我国当代社会问题1、人口问题2 、环境问题3、两极分化问题4、信任问题五、社会控制及特征、类型1、社会控制的特征2、社会控制的类型六、社会越轨与中国当前犯罪第十二章社会保障与社会工作一、社会保障及其构成二、世界主要社会保障模式三、探索适应社会主义市场经济的社会第十三章社会学研究方法一、社会学研究程序二、社会学研究主要范式。

第五章社会群体第一节:社会群体一、社会群体的涵义和特征1.涵义1)社会群体:是指人们通过持续的互动而形成的、并对彼此行动有着共同期待的人群的共同体。

在这个共同体中,成员具有共同身份和某种团结感以及共同的期待。

2)集群:成员之间往往是互不认识的,只是出于某种偶然相同的动机聚集到一起,其关系是临时性的,没有共同的期待和归属感没有相互的作用,无法形成稳定的社会结构。

2.特征①群体成员具有共同的身份和群体意识。

②群体成员具有某种共同的认识和期待。

③群体中一定有核心人物。

④群体本身具有直接、稳定和持久的社会关系。

⑤群体有一定的边界。

二、社会群体的类型1.正式群体和非正式群体①正式群体是按照正式的社会规范建立起来并受正式规范所制约的。

现代社会各种组织都属于正式群体。

②非正式群体是一种是在成员个人倡议的基础上建立的自发形成的、无正式组织结构、无正式章程的群体,如朋友群、同乡会等。

非正式群体既存在于正式群体之外,也可以在正式群体内部形成。

2.内群体和外群体(“我群”和“他群”)①萨姆纳认为,凡是成员感到自己与群体关系密切,对群体有强烈归属感的,就是内群体。

②而那些由他人结合而成、与自己没有什么关系的群体,就属于外群体。

3.所属群体和参照群体①所属群体也就是内群体,个人属于该群体的成员,并以本群体的规范作为自己活动的准则,各成员之间在行为上彼此互相影响。

②参照群体是指被某一群体成员用来作为某种参照对象并试图效法的群体。

4.初级群体和次级群体三、社会群体的运行机制1.群体凝聚力:指群体吸引和聚集成员于群体中并整合为一体的力量。

影响因素•群体自身是否对其成员具有吸引力和成员个人是否感受到这种吸引力;•个人和群体之间的利益关系能否保持一致;•成员在群体中的关系结构是否遵循一致性原则和互补性原则;•群体成员是否了解和信任其领导的才能,以及领导资格的取得是否具有合法性,甚至领导个人是否具有魅力;•群体面临环境的巨大压力与威胁时,其凝聚力也会增强。

第五章社会群体一、名词解释1.社会群体[华中农业大学2011年研]答:社会群体又称社会团体,其内涵有广义与狭义之分:①广义上的社会群体,泛指一切通过持续的社会互动或社会关系结合起来进行共同活动,并有着共同利益的人类集合体;②狭义上的社会群体,指由持续的直接的交往联系起来的具有共同利益的人群。

社会群体具有以下特征:①有明确的成员关系;②有持续的相互交往;③有一致的群体意识和规范;④有一定的分工协作;⑤有一致行动的能力。

2.非正式群体[西南大学2010年研]答:非正式群体是指正规化程度低,群体成员间的互动采取随意的、常规的方式,成员的权利、义务及彼此间的关系并没有明确的——尤其是成文的——规定的群体。

在非正式群体中,成员间通过经常性的自由交往,形成了一些不言而喻的规范和角色期望,大家自然地结合在一起。

3.参照群体[武汉科技大学2014年研]答:参照群体是指某些成员用作其所属群体的参照对象的群体,这些成员通过参照群体来认知、评价所属群体,并由此影响到其对所属群体的情感和态度以及成员自身的价值观,削弱或者加强所属群体的团结。

参照群体一般是与所属群体同类的群体,但是,有时候参照群体并非与所属群体同类。

根据成员的不同参照需要,会形成不同的参照群体;同一参照群体的意义在不同时期有可能发生变化。

4.社会初级群体[华东理工2011年研]相关试题:初级群体[武汉科技大学2013年研]答:初级群体又称直接群体、基本群体或首属群体,是指其成员相互熟悉、了解,因而以感情为基础结成亲密关系的社会群体。

典型的初级群体有家庭、邻里、朋友和亲属等。

此外,还包括复杂组织中的一些非正式群体,如军队中的战友群、工厂中的工友小集团以及学校里的“哥们儿”群体等。

二、简答题1.什么是社会网络?社会网络有什么功能?答:(1)社会网络的含义社会网络是社会行动者(个人、群体、组织等)及他们之间关系的集合。

(2)社会网络的功能①社会资源获取功能人们可以通过社会网络获取资源,改变自身的社会地位。

第五章社会群体人在本质上是社会性动物,……不能过社会生活的个体,或者自以为不需要因而不参与社会生活的个体,不是兽类就是上帝。

——亚里士多德《政治学》人,力不若牛,走不若马,而牛马为用,何也?曰:人能群,彼不能群。

人何以能群?曰:分。

分何以能行?曰:义。

故义以分则和,和则一,一则多力,多力则强,强则胜物。

……故人生不能无群,群而无分则争,争则乱,乱则离,离则弱,弱则不能胜物。

——《荀子·王制篇》谁都会承认人是一个社会性的生物。

不说别的,单说他不喜欢过孤独的生活,而喜欢生活在比他自己的家庭更大的群体之中,就使我们看到了这一点。

独自一人的禁闭是可以施加于一个人的最为严厉的刑罚的一种。

——达尔文《人类的由来》“合群”是人的一种本能。

人的乐群性(gregariousness)本能驱使人们相互亲合。

——麦独孤(1871-1938年)McDougall, William 英国裔美国心理学家第一节社会群体的内涵一、社会群体的概念(一)社会群体定义社会群体(Social group),又称社会团体①广义上,泛指一切通过持续的社会互动或社会关系结合起来进行共同活动,并有着共同利益的人类集合体;②狭义上,指由持续的直接的交往联系起来的具有共同利益的人群。

根据上述定义,我们知道,并不是任何一群人都可以称之为社会群体。

剧场中的观众、电梯中的乘客,虽然是集中起来的一群人,但通常都不是社会群体,我们称之为一般意义上的聚集体或集群。

——也即是说,在上述情况下,人们是偶然聚在一起的,他们之间没有由互动形成的社会关系,这类群体可以称为偶遇群体。

统计学上的“群体”也不能叫社会群体。

统计群体是社会对具有某种共同特征——如年龄或民族背景,甚至相同身份的众多社会成员的称谓。

比如大学生群体、农民工群体、老年人群体等。

这些所谓“群体”同样没有持续的互动和社会关系的支撑,实际上它们是同一类人的代名词,他们之间没有共同的活动或生活。

这种群体在统汁学意义上可以反映某类社会成员的状况,而用于社会分析,但是并不能用于分析人们日常的、实际的社会生活。

我们称这种人群为社会类属。

(二)社会群体形成的原因社会学家认为,所有社会成员的共同需要有两类,即工具性需要和表意性需要。

结成社会群体是为了满足特定的需要:①工具性需要(instrumental needs):有些群体的形成主要是满足工具性(任务)需要——也就是说,群体帮助其成员去做那些不容易单独完成的工作。

a.许多工具性群体是绝对必要的。

b.另一些工具性群体则不那么重要。

c.群体行为:偷懒(Social Loafing)②表意性需要(expressive needs):有些群体的形成主要是为了满足表意性(情感性)需要。

也即是说,群体帮助其成员实现情感欲望,通常是提供情感支持和自我表达的机会。

大多数朋友群体就是出于这种目的。

实践中,许多社会群体(也许是大多数)都能满足这两种需要。

(三)社会群体特征在现实社会中,社会群体和一般的聚集体之间的界限是很模糊的。

社会群体与社会类属的界线偶尔也有改变。

但是,无论广义上还是狭义上的社会群体,都具有以下可与其他人群区分开来的共同特征:第一,有明确的成员关系。

特定社会群体中的人称他们自己为该群体的成员,并且期望本群体成员做出某种行为,而这种行为又是他们不期望非本群体的外界人做出的。

通过某些可与群体外的人区分开来的标志,这些人不仅被该群体的成员所认同,而且,非本群体的成员也一致认为他们是属于该群体的。

第二,有持续的相互交往。

群体成员之间的关系不是临时性的,他们保持比较长久的交往。

一个群体内部,人与人之间的交往可以是面对面的,非常亲密的;也可以是间接的,比较疏远的。

第三,有一致的群体意识和规范。

群体成员在交往过程中,通过心理与行为的相互影响或学习,会产生或遵守一些共同的观念、信仰、价值和态度。

群体成员有共同的兴趣和利害关系,并遵循一些模糊的或者明确规定的行为规范,在群体面临外部的压力或者内部少数成员的反叛时,群体意识和群体规范更为清晰,其作用也更为明显。

第四,有一致行动的能力。

在群体意识和群体规范的作用下,社会群体随时可以产生共同一致的行动。

社会群体与乌合之众的根本区别就在于有没有一致行动的能力。

二、社会群体的类型在实际研究中,我们可以依据不同的标准将社会群体划分成不同的类型。

一般而言。

社会学界通常采用以下五组分类:(一)初级群体与次级群体主要依据群体成员间关系的亲密程度来划分。

1.初级群体:美国社会学家库利首先提出这一概念。

初级群体又叫直接群体、基本群体或首属群体,指的是其成员相互熟悉、了解,密关系的社会群体。

a.典型的初级群体有家庭、邻里、朋友和亲属等等;b.复杂组织中的一些非正式群体,如军队中的战友群、工厂中的工友小集团以及学校里的“哥们”群体等,也属于初级群体。

2.次级群体:又叫间接群体或次属群体,集合在一起,通过明确的规章制度结成正规关系的社会群体。

在这类群体中,成员间的感情联系很少,面对面的接触很有限。

其典型是各类社会组织,如军营、学校、政府部门等等。

(二)正式群体与非正式群体主要依据群体的正规化程度及其成员间的互动方式来划分。

1.正式群体的正规化程度高,其成员间的互动采取制度化、规范化的方式,成员的权利、义务及彼此间的关系都有明确的、并常常是书面形式的规定。

2.非正式群体的正规化程度低,其成员间的互动采取随意的、常规的方式,成员的权利、义务及彼此间的关系并没有明确的——尤其是成文的——规定。

在非正式群体中,成员间通过经常性的自由交往,形成了一些不言而喻的规范和角色期望,大家自然地结合在一起。

(三)内群体与外群体主要依据成员对群体的心理归属来划分。

内群体与外群体的概念,是美国社会学家萨姆纳(W.G.Sumner)在1906年提出来的。

他试图通过这两个概念来描述群体成员对自己人或别人群体的感情。

1.所谓内群体,指成员对其有团结、忠心、亲密及合作感觉的群体,也就是成员在心理上自觉认同并归属于其中的群体。

在内群体中,成员具有相互爱护及相互同情的情操;与同属于一个群体的人在一起,彼此容易认识和了解,因而感觉自然自在。

人们的日常生活大半以内群体为中心。

2.所谓外群体,泛指内群体成员之外的其他任何“别人”的结合。

内群体中的成员对外群体及其成员普遍抱有怀疑和偏见,甚至采取蔑视、厌恶、仇视、挑衅等敌对态度,在心理上无任何归属感。

内群体与外群体常常互相隔离,乃至处于对立的地位。

当彼此有严重的利害冲突时,比较容易导致抵制、争斗、侵略等行为。

(四)血缘群体、地缘群体与业缘群体主要依据群体内人际关系发生的缘由及其性质来划分。

1.血缘群体:基于成员间血统或生理联系而形成的群体,包括家庭、家族、氏族、部落、部族等等具体形式。

血缘群体历史最为悠久,是个体学习社会、参与社会生活的出发点。

2.地缘群体:基于成员间空间或地理位置关系而形成的群体,包括邻里、老乡、国家等等具体形式。

这类群体的出现比血缘群体要晚。

比较稳定的、牢固的地缘群体是人类采取定居形式后的产物。

3.业缘群体:基于成员间劳动与职业间的联系而形成的群体,包括各种各样的社会经济组织、政治组织和文化艺术组织等等具体形式。

这类群体的出现是生产力日益发展、社会分工越来越细、阶级社会逐步产生的结果。

第二节社会群体结构及其作用过程社会群体作为个人与社会之间的桥梁,其内部已因成员间的相互作用而发生了一定的结构模式。

规范、地位、角色及成员间的关系,都是这种结构模式中的要素。

一、群体凝聚力群体凝聚力也称群体内聚力,指群体吸引其成员,把成员聚集于群体中并整合为一体的力量。

(一)群体凝聚力的发展一般表现为三个层次:第一是人际吸引。

群体中尚未形成规范压力,或者,成员尚未了解、接受规范;第二是成员对规范的遵从,把个人的目标与群体的目标相结合,自觉接受群体规范的约束,并在此基础上与其他成员建立更深的关系;第三是成员把群体的目标自觉地看成自己的目标,并将群体规范内化为自身的行为准则。

各成员因此对群体有强烈的认同感与归属感,产生高度整合的一致行动。

——这是群体凝聚力的最高层次。

(二)影响群体凝聚力的因素包括成员个人、群体自身以及环境等方面:从个人和群体的心理互动上看,群体自身是否对其成员具有吸引力和成员个人是否感受到这种吸引力,都对群体凝聚力发生重要影响。

从个人和群体间的利益关系看,这两种利益能否保持一致,也影响着群体凝聚力的状况。

成员与群体、成员与成员之间的关系必须遵循互惠性原则,即共同获得利益,才有可能长久维持。

如果成员通过遵循群体的规范,在群体中活动,能够充分满足自己的各种需要,就会刺激其积极性,提高群体凝聚力。

从成员在群体中的关系结构看,这一结构是否遵循一致性原则和互补性原则,也直接影响着群体凝聚力的高低。

一方面,如果成员在年龄、职业、社会地位、文化背景,尤其是志向、兴趣、爱好等认知态度方面具有某种一致性或相似性时,成员间的吸引力就强,容易成为“知己”或“莫逆之交”等紧密团结的群体。

另一方面,如果成员在性别、年龄、性格、气质和能力等方面可以恰到好处地相互补偿,形成明显的互补关系,往往也会增强群体的凝聚力。

这种时候,成员之间会发现缺了谁都不合适。

从群体与其环境的关系看,如果一个群体内部尚不存在群体性因素,当其面临环境的巨大压力与威胁时,其凝聚力也会大大增强。

二、群体规模群体的规模怎样影响其成员的行为呢?1. 最小的群体是二人群体(dyad),只有两个成员。

二人群体的关系纽带可能是最强的,这样的群体能够产生较大群体中所没有的团结感和亲密感。

但是,由于二人群体依赖的是一种单一的联系,成员必须总是相互考虑到对方。

并且在二人群体中,没有任何让别人参加互动的机会。

如果一个成员退出,这个群体就终止了。

2.根据齐美尔的观点,有三个成员的三人群体(triad),某种程度上说,是所有小群体中最不稳定的群体。

在三人群体中,有一位可能总是局外人,或者说是个“入侵者”。

另一方面,第三个人有时可能扮演中间人的角色。

3.研究表明,一个小群体的最合适的规模是五个人。

大多数人发现,在一个很小的群体中,经常面对面的互动但又缺少平等,会显得太紧张。

并且他们感到,如果群体超过五个人就太大。

五人群体似乎具有三个稳定的、令人满意的特征:(1)奇数的成员数目使犄角平衡成为可能;(2)这样的群体倾向于分裂成一个三人的多数派和一个两人的少数派,因此没有人会完全感到被抛弃;(3)这样的群体大小足可以使其成员轻易地从一种角色转到另一种角色,例如从领导者转变为协调者,而不会使某个人总处在一种位置。

群体越大,它就越复杂、越正式。

每增加一个新的成员,群体中可能的社会关系数成几何级数增长。

例如,在一个有A、B和C的三人群体中,只有三对可能的友谊关系:A与B、A与C和B与C。