人教版高三历史高考专题中国古代史魏晋隋唐部分习题

- 格式:docx

- 大小:36.82 KB

- 文档页数:6

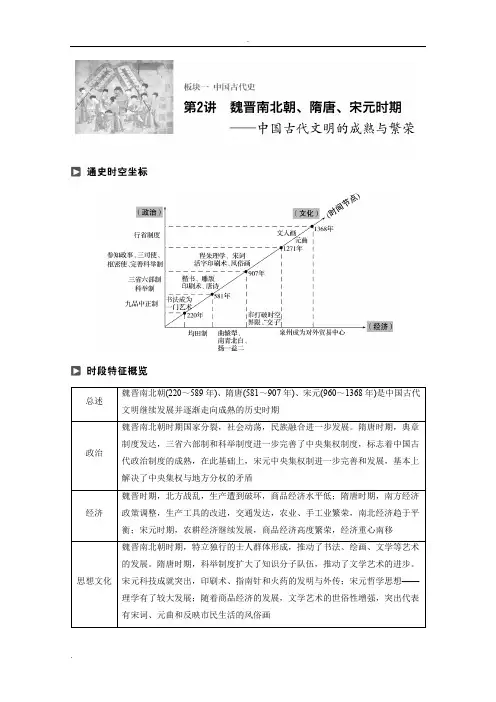

中国古代文明的成熟与繁荣:魏晋、隋唐、宋元一、选择题(每小题4分,共48分)1. [2019·河北石家庄一模]秦汉时期,丞相是朝廷中掌握行政实权的总理大臣,“门下”是皇帝的侍从机关。

魏晋时“门下”发展为侍中寺,凡属重要政令,皇帝都要征求其意见,东晋时,改为门下省,权势渐重。

南北朝时,成为与中书省、尚书省鼎足而立的政治核心机关。

这一历程反映了( )A.三省集体议政提高了行政效率B.门下省成为监察百官机构C.丞相参与决策的权力逐渐削弱D.宰相逐渐退出了权力中心2.[2019·江苏一模]唐太宗贞观三年“凡军国大事,则中书舍人各执所见,杂署其名,谓之五花判事”这一做法( )A.削弱了门下省审议权 B.有利于决策的合理性C.一定程度上削弱皇权 D.加强了尚书省执行权3.[2019·江西一模]宋代常出现“冲龄即位”的幼主,后妃垂帘听政成为权宜之计。

一旦皇帝长大成人,具备亲政能力,士大夫便集体制造强大的舆论压力,迫使后妃撤帘归政,使政权交接顺利完成。

这反映了宋代( ) A.文官政治对皇权的有力维护B.集体统治有利于政权平稳过渡C.舆论监督有效防止外戚干政D.分散相权适应了君主专制需要4. [2019·齐齐哈尔市高三第一次模拟考试]下表是中国古代农民称谓变化表。

这一变化反映了( )朝代夏商周秦汉魏晋宋元称谓臣、人、众、野人夫、仆田客、部曲佃客、庄客、农户A.农民对地主和国家的依附关系的松弛B.自给自足的小农经济的形成与强化C.士大夫阶层不断丧失对土地的占有权D.自耕农阶级在曲折中渐趋发展壮大5.[2019·北京朝阳区一模]观察下图可知,我国( )A.开始进入铁器牛耕时代B.游牧民族转向农业生产C.南北土地制度差异较大D.农耕技术取得重大进步6.[2019·湖北武汉部分学校起点考试]唐代都城寺庙宫观星罗棋布,城内利用寺庙祭日人多之际经常举行“庙会”等流动交易,人声鼎沸,热闹非凡。

魏晋到隋唐高考题1.(2014·海南单科·3)史载,东晋时,太尉郗鉴为女择婿,遣人至朝廷重臣王导的家中“遍观子弟”。

王氏子弟各自修饰,以图被选,只有王羲之“在东床坦腹食,独若不闻”,被郗鉴认为是理想的女婿人选,“遂以女妻之”。

这主要反映了当时()A.女性地位低下B.婚姻讲究门第C.择婿方式独特D.大臣拉帮结派2.(2014·海南单科·5)唐代否定了按门第选官的九品中正制及等额推荐的察举制,实行分科考试、差额录取的科举制,这反映出唐代()A.官员特权受到否定B.君主集权得到强化C.选才注重知识水平D.选官重视思想品德3.(2010·海南单科·4)唐代确立三省六部制,三省长官均号称宰相,共同承担政务,其主要目的是()A.提高行政效率B.强化君主集权C.分割宰相权力D.利于集思广益4.(2010·全国Ⅱ卷文综·14)南朝梁昭明太子萧统编纂的文学总集《文选》在唐代备受青睐,宋初仍有“《文选》烂,秀才半”之说。

这一现象产生的直接原因是()A.儒学丧失了独尊地位B.进士科主考诗赋策论C.社会上书籍极为匮乏D.唐朝人喜爱南朝文化5.(2008·宁夏文综·25)《旧唐书·良吏传》记载了一名叫王方翼的官员,“(高宗)永徽中累授安定令,诛大姓皇甫氏,盗贼止息,号为善政”。

当时此类的记载尚有许多。

这说明本质()A.官府与大姓的关系是地方治理的关键B.朝廷一直压制门阀C.朝廷对地方缺乏影响力D.士族大姓势力膨胀导致割据6.(2011·全国新课标文综·40)(25分)阅读材料,完成下列各题。

材料一春秋战国时期,按“官有能而禄有功”的原则,废除血缘世袭的贵族制,建立起官僚行政制度。

秦至汉初,秉承法家理念,功与能为官吏升迁任免的主要依据。

汉武帝以后,儒生出身的官吏地位上升,官吏个人品行对于引导、教化百姓的功用日益受到重视。

魏晋隋唐试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 魏晋时期,以下哪位文学家被誉为“建安七子”之一?A. 曹操B. 曹植C. 王羲之D. 陶渊明答案:B2. 隋朝统一中国后,开凿了哪条大运河?A. 京杭大运河B. 隋唐大运河C. 永济渠D. 通济渠答案:B3. 唐朝时期,以下哪位皇帝开创了“开元盛世”?A. 唐太宗B. 唐高宗C. 唐玄宗D. 唐肃宗答案:C4. 魏晋时期,以下哪个学派对后世影响深远?A. 儒家B. 道家C. 法家D. 墨家答案:B5. 隋唐时期,以下哪位诗人被誉为“诗仙”?A. 李白B. 杜甫C. 白居易D. 王之涣答案:A二、填空题(每题2分,共10分)1. 魏晋时期,著名的书法家王羲之以其______(作品名)著称于世。

答案:《兰亭序》2. 隋朝的开国皇帝是______。

答案:杨坚3. 唐朝的都城长安,是当时世界上最大的城市之一,其规模和繁荣程度在当时世界范围内都是______。

答案:首屈一指4. 隋唐时期,科举制度的确立,使得______得以选拔人才。

答案:政府5. 唐朝的“贞观之治”是指唐太宗李世民在位期间的一段时期,其特点是______。

答案:政治清明、经济繁荣三、简答题(每题5分,共20分)1. 简述魏晋南北朝时期士族文化的特点。

答案:魏晋南北朝时期士族文化的特点主要体现在对文学艺术的重视,尤其是诗歌和书法艺术的兴盛,以及对玄学和清谈的热衷。

2. 隋朝的统一对中国历史发展有何影响?答案:隋朝的统一结束了长达近三百年的分裂局面,为中国的统一奠定了基础,同时也为隋唐大运河的开凿创造了条件,促进了经济的发展和文化的交流。

3. 唐朝的“开元盛世”有哪些主要成就?答案:唐朝的“开元盛世”主要成就包括政治稳定、经济繁荣、文化昌盛、社会安定,以及对外扩张和丝绸之路的繁荣。

4. 简述唐朝的科举制度对后世的影响。

答案:唐朝的科举制度打破了世袭制度,使得社会各阶层都有机会通过考试进入官僚体系,这不仅促进了社会流动,也为后世的科举制度奠定了基础。

单元综合测试二魏晋、隋唐、宋元(时间:45分钟,分值85分)一、选择题(每小题4分,共48分)1.[2020·湖南长郡中学模拟]下表为唐代过所与公验制度的比较。

据此可知,唐代( )——据《唐代过所研究》等A.工商业的兴旺繁荣B.路证勘查权责不明C.人身控制较为严格D.藩镇割据愈演愈烈解析:材料中过所与公验制度是民众出行的凭证,与工商业是否兴旺繁荣无关,故A项错误;由材料中勘发机构信息来看,过所由在中央和地方分别隶属刑部与各州府的户曹勘发,公验勘发权只属于地方各级官府,说明路证勘察权责明确,故B项错误;材料中过所与公验制度是民众出行的凭证,说明政府对人身控制较为严格,故C项正确;材料中政府发放过所与公验和藩镇割据无关,故D项错误。

答案:C2.[2020·安徽“江淮十校”联考]宋朝建立后,宋太祖于各州设“通判州军事”一至二员,简称通判,与知州同领本州,裁处兵民、钱谷、户口、赋税、狱讼审理等事,本州公文须经通判同意、签押方可施行。

朝廷还直接选派各色参军,辅助知州、通判处理行政、司法事务。

这些举措( )A.扩大了知州的行政权力B.控制了地方的财政支出C.提高了各州的行政效率D.加强了中央对地方控制解析:通过所学知识可知,在北宋时期,宋太祖赵匡胤设立通判的目的在于监督地方长官,这样就加强了中央对地方的控制,故选D项;通过题干可知,宋太祖赵匡胤设立通判、各色参军之后,对知州权力形成较大制约,排除A项;题干反映的是中央对地方权力(包括财政权)的制约,不是控制地方的财政支出,排除B项;通过所学知识可知,在北宋时期,中央加强对地方的控制,这不利于地方自主性的发挥,会降低地方的行政效率,排除C项。

答案:D3.[2020·山西太原模拟]秦汉时期,漕粮通过黄河、渭河由东向西运抵长安;唐宋期间,漕运逐渐转变为由东南而西北;元、明、清三朝,漕运则转变为南北方向,由南而至北。

古代漕运线路的变化( )A.适应了经济格局的变化B.推动了经济重心的南移C.有利于经济的协调发展D.影响了对外贸易的发展解析:根据所学知识可知,在唐朝之前,国家的经济中心在黄河中下游,其政治中心在西北方向,所以其漕运的基本方向是东西方向。

阶段质量检测(三)[学生用书P327(单独成册)](时间:45分钟,满分:85分)一、选择题(每题4分,共48分)1.(2020·某某摸底调研)成书于三国时期的《人物志》介绍了如何从形貌神态、言谈举止、为人处事等方面鉴别人才,构成了一个完整的人才评定理论体系。

《人物志》的出现( )A.与政治制度密切相关B.为科举制的诞生创造了条件C.标志门阀士族的形成D.为三国争雄奠定了人才基础解析:选A。

由材料“构成了一个完整的人才评定理论体系”可知,《人物志》是为政府选拔人才的书目,与政治制度密切相关,故A项正确;科举制形成于隋唐时期,故B项错误;门阀士族产生于两汉,形成发展于魏晋,故C项错误;材料强调的是三国时期人才评定理论体系与政治的关系,并不能从中得出为三国争雄奠定人才基础,故D项错误。

2.(2020·某某六市二模)东汉后期本地大姓子孙享有优先进用的权利被视为通例,因而州郡僚佐中所谓大吏照例由本地大姓垄断。

大姓冠族每郡只此数姓,所以州郡大吏就带有世袭性。

由此可知( )A.大姓冠族凭借门第长期把持中央政权B.东汉时期贵族政治具有较强生命力C.九品中正制未能有效的选拔朝廷官员D.豪强士族势力的发展威胁中央集权解析:选D。

东汉后期的地方政权在一定程度上是由当地大姓、冠族控制的,导致州郡大吏带有世袭性,由此可知地方豪强士族的发展势必威胁中央集权,故选D项;大姓冠族凭借门第长期把持地方政权,而不是中央政权,排除A项;东汉时期贵族政治不是健康的官僚体制,没有较强生命力,排除B项;九品中正制是魏晋南北朝时期的选官制度,排除C项。

3.(2020·鄂东南教改联盟学校高三一模)公元222年,(曹操之子)魏文帝曹丕下诏曰:“今之计、孝,古之贡士也。

十室之邑,必有忠信,若限年然后取士,是吕尚、周晋不显于前世也。

其令郡国所选,勿拘老幼。

儒通经术,吏达文法,到皆试用。

”这一选官政策( ) A.标志魏晋时期九品中正制正式创立B.为此后北方实现统一创造条件C.体现了“唯才是举”的重才思想D.为以后科举制度的实行奠定了基础解析:选B。

第二讲中国古代文明的发展繁荣——魏晋、隋唐、宋元限时:35分钟总分:85分一、选择题(每题4分,共60分)1.(2019某某某某一模)唐初于禁中设置翰林院,召集才智之士以备顾问;玄宗时,专选文学之士为翰林学士,专掌拟定皇帝直接下达的重大诏令;宪宗时,又于诸学士中选资高望重者一人为承旨学士,参谋禁密,权任独重。

这( )A.是科举制发展的必然结果B.使中枢决策过程发生异变C.进一步完善了三省六部制D.直接导致唐后期政局动荡答案 B 从材料信息看,翰林院中的人员在中枢决策中的作用越来越大,这使中枢决策过程发生异变,故选B项。

2.(2019某某某某三诊)唐朝李氏属于关陇士族集团,武则天统治期间,修订《姓氏录》,禁止陇西李氏、某某王氏,荥阳X氏、X阳卢氏,清河X氏、博陵X氏、赵郡李氏等豪族通婚。

这些措施( )A.增强了中央对地方的控制B.清除了政治上的异己势力C.维护了关陇军事集团的利益D.促使了社会阶层的固化答案 A 材料“武则天统治期间,修订《姓氏录》,禁止陇西李氏、某某王氏,荥阳X氏、X阳卢氏,清河X氏、博陵X氏、赵郡李氏等豪族通婚”主要是为了削弱门阀士族的势力,增强中央对地方的控制,故A正确。

3.(2019某某十二重点中学一联)据统计,魏晋南北朝时期的官绅墓葬中的墓志署名多以世家大族的籍贯族源地为主,到唐代官绅墓葬中的墓志署名绝大部分只写官衔。

墓志署名的变化反映了( )A.宗法意识的淡薄B.考试入仕的开始C.三省六部制的影响D.特权垄断的削弱答案 D 材料中墓志署名的变化反映了唐朝时期门阀士族势力的衰落,特权垄断逐渐削弱,故选D项。

材料信息强调的是墓志署名内容的变化,无法说明宗法意识的淡薄,故A项错误。

考试入仕始于隋朝而不是唐代,故B项错误。

材料信息无法体现三省六部制的影响,故C项错误。

4.(2019某某某某一模)宋仁宗曾说,天下之事若都由君主决定,有错误都很难更正。

不如众人商议,交宰相执行,实施过程中发现问题,台谏可以指出,改正起来也容易。

第三单元古代中华文明的曲折发展——魏晋至隋唐单元过关测试(三)一、选择题(15个小题,每小题4分,共60分)1.(2019届安徽六校教育研究会高三第一次)魏晋以来佛寺常依靠特权,侵夺民田、建立庄园,其佃农被称之为“佛图户”。

北朝周武帝曾开展灭佛运动,释放的“佛图户”一部分充实军队,一部分成为向政府交税服役的农户。

“佛图户”的减少( )A.巩固了封建统治基础B.抑制了地主土地兼并C.增强了儒学的影响力D.推动了租调制的出现解析:选A 根据材料“佛图户”一部分充实军队,一部分成为向政府交税服役的农户,可知增加了军队人数和国家税收,巩固了政权基础,故选A项;土地私有制是土地兼并的根本原因,和“佛图户”减少没有关系,排除B项;汉武帝以来,儒学一直是正统思想,且“佛图户”的减少与儒学没有关系,排除C项;东汉末年就出现了租调制,时间不符,排除D项。

2.(2019届安徽“江淮十校”高三第一次联考)梁武帝时期建立国学五馆,国学馆学生通过“明经”考试择优入仕。

不久根据对儒家经典的熟悉程度确立的“举明经”逐渐取代了“举孝廉”。

材料表明该时期( )A.开创了考试选拔官员的新方式B.士族特权受到一定限制C.儒家受到佛道思想的巨大冲击D.汉代的察举制得以恢复解析:选B 南北朝时期盛行门阀士族,梁武帝根据对儒家经典的熟悉程度来选拔官员,说明当时士族的入仕特权在一定程度上受到朝廷的限制,故选B项;隋炀帝杨广开创了考试选拔官员的方式,排除A项;材料中没有体现佛道思想对儒家的冲击,排除C项;从材料可以得出“举明经”取代了“举孝廉”,察举制并没有被恢复,排除D项。

3.(2019届福建泉州高中毕业班第一次质量检查)下图所示内容为南朝梁元帝所作的《职贡图》(局部),记录了前来南梁朝贡的各国有关人物状态,有金发碧眼的波斯胡人,也有浑身只披一块白布的黑人。

该图( )A.将西方的写实与中国传统写意有机结合B.说明南朝时期的绘画以写实人物画为主C.可作为中原王朝与非洲国家交往的史证D.是研究中国古代外交史的重要图文史料解析:选D 图中有波斯人,也有黑人,说明南朝时中国与外国已经有交流,故选D项;材料没有体现艺术手法,排除A项;一幅《职贡图》(局部)不足以表明当时盛行的绘画风格,B项存在以偏概全之嫌,排除;从图中可以看出波斯人与黑人皆来朝贡,说明南朝时中国不仅与非洲交往,与西亚地区也有来往,且南朝梁非中原王朝,排除C项。

高中历史隋唐试题及答案一、单项选择题1. 隋朝大运河的开通,对于当时的中国社会经济的发展具有重要意义。

下列关于隋朝大运河的叙述,不正确的是:A. 以洛阳为中心B. 连接了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系C. 促进了南北经济文化的交流D. 为隋炀帝巡游江南提供了便利答案:D2. 唐朝时期,科举制度得到了进一步的发展和完善。

下列关于唐朝科举制度的叙述,不正确的是:A. 科举制度的推行,使得社会各阶层的人都有机会进入官僚体系B. 进士科成为科举考试中最重要的科目C. 武则天时期设立了武举和殿试D. 科举制度的推行,使得门阀士族的势力得到了加强答案:D3. 唐朝时期,对外交往频繁,下列关于唐朝对外交往的叙述,不正确的是:A. 唐朝与日本、新罗等国的交往密切B. 唐朝与吐蕃的交往中,文成公主入藏是重要的历史事件C. 唐朝与阿拉伯帝国的交往中,怛罗斯之战是重要的历史事件D. 唐朝时期,中国与欧洲的交往主要通过丝绸之路答案:C4. 隋唐时期的文化成就辉煌,下列关于隋唐文化成就的叙述,不正确的是:A. 隋唐时期,诗歌创作达到了高峰,出现了许多著名的诗人B. 隋唐时期,佛教和道教得到了进一步的发展C. 隋唐时期,绘画艺术得到了很大的发展,出现了许多著名的画家D. 隋唐时期,中国的科技发明对世界文明的发展产生了重要影响答案:D二、材料分析题阅读下列材料,回答问题。

材料一:隋炀帝即位后,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,征发几百万人,从605年起,开通了一条纵贯南北全长两千多公里的大运河。

材料二:大运河以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭,自北向南分为永济渠、通济渠、邗沟和江南河四段。

它的开通,大大促进了我国南北经济的交流。

问题:(1)隋朝大运河的开通有何意义?答案:隋朝大运河的开通,对于当时的中国社会经济的发展具有重要意义。

首先,它加强了南北交通,促进了南北经济文化的交流。

其次,它巩固了隋王朝对全国的统治,对于维护国家的统一和稳定起到了积极作用。

高中历史《魏晋、隋唐时期》练习题1.(2019·贵州凯里一中模拟)唐代《田令》中规定:“诸买地者,不得过本制(一夫百亩)。

虽居狭乡,亦听依宽制。

……若无文牒辄卖买,财没不追,地还本主。

”此规定()A.保护了农民的土地所有权B.有利于限制土地兼并C.防止了豪强占农民的土地D.防止了农民卖地逃税【答案】 B【解析】材料体现了对土地买卖的限制,有利于限制土地兼并,故选B 项。

题干无从体现是专门针对农民或者地主豪强,排除A、C、D三项。

2.(2019·黑龙江牡丹江一中期末)下表为古代中国治水事业历史发展及区域分布。

对此表分析正确的是()A.汉代治水活动都集中在黄河流域B.魏晋时期南北方经济遭到沉重打击C.隋朝时南北农业基本持平D.唐代东南发展为农业生产的重要区域【答案】 D【解析】依据题干表格可知,汉代治水主要集中在黄河流域,但南方的浙江也有治水活动,故A项错误;魏晋时期南方经济获得发展,并且此表无法反映整体经济状况,故B项错误;此表是治水活动情况,反映不了整体农业状况,故C项错误;在唐代浙江治水次数最多,治水与农业活动密切相关,表明东南地区农业获得较快发展,故D项正确。

3.唐中期以后江南一些地方性城市逐渐上升为全国性城市,当时广为流行的“扬一益二”之说就是较好的证明,广州也成为全国最大的对外贸易港口。

材料现象说明()A.南北政治局面的不同B.城市区域分工日益深化C.经济重心的南移完成D.城市经济属性不断增强【答案】 D【解析】材料论述了江南一些城市的发展状况,而且偏重经济,与政治无关,故A项错误;材料中信息“扬一益二”“广州”并未体现区域分工的不同,故B项错误;经济重心完成南移是在两宋之际,与材料时间不符,故C项错误;根据材料并结合所学知识可知,“扬一益二”“广州”都是强调其商品经济繁荣,故D项正确。

4.《卖炭翁》是唐代诗人白居易的一首家喻户晓的诗作。

诗中叙述老翁“晓驾炭车碾冰辙”到长安城,“牛困人饥日已高,市南门外泥中歇”。

第二部分魏晋至隋唐五代部分试题一、填空2.建安七子中年辈最长者为孔融,其创作“体气高妙,有过人者”。

书信体散文写得最好,代表作为《与曹公论盛孝章书》。

4.曹丕,谥魏文帝,有《魏文帝集》,其成就在诗歌上,价值最高的是现存最为完整的七言诗《燕歌行》。

8.“华亭鹤唳”的典故是关于陆机的。

9. “暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞”出自《与陈伯子书》嵇康10.南朝出现的诗体永明体是我国格律诗的开端。

11.我国的第一篇论文学是文章是《典论·论文》曹丕12.左思的《咏史》8首继承了建安风骨的优良传统,被钟嵘称为左思风力。

14.萧统的《文选》是我国现在最早的一部诗文总集,收录上起周秦下迄梁代的一百三十余位作家近八百篇作品。

15.正始文学的代表作家是阮籍和嵇康,前者在诗歌方面的代表作为《咏怀诗》八十二首,后者著名的书信体散文是《与山巨源绝交书》19.南朝文学,是以新变为主要特征的,最突出的表现是赋的格律化与新体诗的盛行。

诗歌律化有沈约的“四声八病”说,骈文盛行有以萧纲为中心的文学集团。

23. 南朝诗歌发展上第一个重要变化,是山水诗代替东晋以来盛行的玄言诗。

24.魏晋南北朝小说可分志怪小说和志人小说两大类。

25.鲍照的《拟行路难》十八首对我国七言歌行诗的发展有着重要的意义。

26.中国第一部文学批评专著是钟嵘的《诗品》。

28. 杜甫诗云“暮年诗赋动江关”的诗人是庾信。

29.《文心雕龙》所说“尽锐于《三都》,拔萃于《咏史》,指的是左思。

30.融合了南北诗风成为六朝文学的集大成者和唐诗先驱的作家是庾信。

31. 钟嵘《诗品》所论的范围主要是五言诗。

32.西晋太康年间,形式主义文风开始泛滥,代表这种文学倾向的作家是潘岳和陆机。

33.东晋诗坛主流诗歌的创作倾向是儿女情多,风云气少。

34.史称陶渊明不事权贵的性格表现是岂能为五斗米折腰向乡里小儿。

35.被刘勰评为"志深笔长,梗概多气"的诗风是指建安诗风。

一、魏晋南北朝时期(公元220~589年)1.三省体制形成魏晋南北朝时期,握有实权的先是尚书省,继而又有中书省、门下省,逐步形成三省体制。

2.九品中正制(1)含义:地方行政部门设置“中正”,对当地人物的德才进行评定,区别高下列为九等。

“中正”所评定的品级,成为授官的依据。

(2)途径:世家大族子弟依靠门第即可步入仕途;有才学但出身低微的人很难出任高官。

(3)衰落:隋朝时,隋文帝把选拔人才和任命官吏的权力集中到中央政府,废除九品中正制。

二、隋唐时期(公元581~907年)1.三省六部制的形成与完善(1)分工①中书省决策,负责草拟和颁发皇帝政令。

②门下省掌审议,负责审核政令。

③尚书省负责执行政令,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部。

(2)运作程序:中书省→门下省→尚书省→六部。

(3)特点①相权三分:相权被分割为三部分,这样可互相制衡,也能分工合作,从而提高了行政效率。

②职权分明:三省职权按行政程序划分,一切政令由起草(中书省)、审核(门下省)至执行(尚书省),都经由三省处理。

③节制君权:皇帝所颁政令,未经政事堂通过,不能施行;以相权节制君权,可弥补君主才干之不足。

(4)评价①使封建官僚机构形成了完整严密的体系,加强了中央的统治力量。

②削弱了相权,加强了皇权。

③是中国官制史上的重大变革,此后历朝基本沿袭这种制度。

2.科举制度(1)背景:隋唐统一以后,士族没落,依据门第选官的制度不适应政治和社会的需要。

(2)创立:隋文帝时开始采用分科考试的方式选拔官员;隋炀帝时开始设立进士科。

(3)完善:在唐代成为中央统一分科、定期举行的考试选官制度。

(4)特点:以考试成绩作为选拔官员的标准,考试内容主要是儒家经典。

(5)影响①为不具有贵族身份的士人提供了参政的机会,扩大了统治的社会基础。

②为官僚队伍提供了源源不断的高素质人才,促进了官僚体制的进一步成熟。

③把选拔人才和任命官吏的权力集中到中央政府,从而大大加强了中央集权。

3.藩镇割据唐玄宗后期,设军事边镇,长官称为节度使,最终导致藩镇割据局面的出现。

高考历史一轮复习中国古代史《魏晋南北朝时期》练习题(含答案)一、单项选择题1.中国古代发生改朝换代的情形有很多种。

其中,统治集团发生内乱、少数民族乘虚而入是种并不罕见的情形。

该情形除发生于西周外,还发生于A.西汉B.西晋C.东晋D.东汉2.2019年,江苏省文物局开展了2019年“5·18国际博物馆日”征文活动。

假如你参加这次征文活动,且论文涉及“南京—六朝古都”的相关内容,你需研究下列哪些朝代的历史①吴②蜀③东晋④西晋⑤南朝宋、齐、梁、陈A.①②③⑤B.②③④⑤C.①②③④D.①③⑤3.北魏统一黄河流域后,在基层推行了宗主督护制。

出任宗主大多是A.鲜卑贵族B.少数民族首领C.地方豪强地主D.一般平民4.东晋初,高门士族琅琊王氏当权。

其代表人物王导在朝中担任宰相,其弟王敦统重兵坐镇长江中游,内外相应。

时称“王与马,共天下”。

由此可知()A.社会阶层的有序流动B.东晋出现分裂割据C.东晋门阀政治的发展D.君主专制得到强化5.下图为《北魏孝文帝出巡图》。

据图可知,北魏孝文帝()A.断诸北语,一从正音B.厉行封建,明宗明礼C.改易汉俗,笃行中制D.迁都洛邑,改穿汉服6.魏晋时期北方少数民族先后入主中原,他们千年传承的乳制食品也随之在中原地区广泛流行。

这说明A.统治者重视农业B.民族矛盾消除C.少数民族封建化D.民族交融加强7.南北朝时期著名士族诗人谢灵运在《山居赋》中,对自己的庄园作了这样的描述:阡陌纵横,塍埒交经。

导渠引流,脉散沟并。

……北山二园,南山三苑;百果备列,乍近乍远。

这说明该时期的庄园A.有严密的组织管理体系B.封建人身依附关系紧密C.是一种自给自足的经济D.规模大且产品种类丰富8.对比下面汉武帝时期和南北朝时期我国农牧分界线地图的变化,这一变化A.缘于北方农业耕作技术退步B.反映南北经济逐渐趋于平衡C.说明政局变化影响经济格局D.体现南方游牧经济发展迅速9.东晋时期,琅琊王氏家族与当时皇室力量势均力敌,甚至还有过之,当时百姓称之为“王与马,共天下”,这一现象说明()A.王氏家族人才辈出,被国家重用B.世家大族控制朝政C.庶族地主崛起,平等意识增强D.民族矛盾不断激化10.东晋南朝时期,江南经济迅速发展,乃至有“江南之为国盛矣”的赞叹。

高三历史选择题练习隋唐1魏晋————隋唐 (11月29日)1.专制主义中央集权制度是我国古代重要政治制度.封建社会实行这一制度的决定性因素在于A地主阶级的要求 B封建经济的分散性 C法家思想的启示D统治阶级的权力欲2.秦始皇将中央权力都集中在自己手中的最重要的保障性措施是A设置丞相帮助皇帝处理全国的政事B设置御史大夫负责监察百官C规定政事无论大小,最后全由皇帝裁决D规定中央管理必须绝对服从和执行皇帝的命令,并由皇帝任免3.秦汉时丞相一职有一人担当,到隋唐时期三省的长官都是丞相,到了宋代相当于丞相的官职就更多了.这一现象反映的实质问题是A专制主义中央集权不断加强B封建中央政府民主政治得到了不断发展C丞相权力的不断分散D中央对地方政府的控制日趋严密4.北方劳动人民南迁对南方生产发展最直接的影响在于①充实了江南劳动力②带去了先进生产技术③导致南方人观念更新④促进了民族之间的融合 A.①② B.②③C.①④D.①③5.三国.两晋.南北朝时期,我国科技文化得到进一步发展,出现了不少领先世界的成就,其原因包括①北方经济的恢复和江南经济的开发②少数民族封建化的完成③外来宗教文化的传播④建立在领先世界的秦汉文化的基础上A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④6.创制先进的灌溉工具翻车的是 A.郑国 B.赵过 C.贾思勰 D.马钧7.水碓.水磨的主要作用在于A.谷物加工B.灌溉提水 C.清除粮食杂质 D提高谷物质量8.《齐民要术·序》:〝舍本逐末,贤者所非,日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙而不录.〞以下叙述正确的是①该书是我国现存最早最完备的农书②该书含有重农抑商的思想观念③该书系统地总结了我国6世纪以前黄河中下游地区的农牧业生产经验④该书还介绍了欧洲先进的水利技术和工具A.①②③B.①②③C.②④ D.①③9. 隋朝统一全国的客观原因包括①人民渴望统一②北方民族的大融合③江南经济的发展④隋文帝的决策正确 A.①②③④B.①②③ C.②③④D.①③④10秦.隋统一条件的不同之处表现为A.民族之间的融合 B.江南经济的发展C.军事上处于优势D.统治者个人作用11.隋统一的历史作用是①结束长期分裂的局面②促进了南北经济文化交流③为唐朝的繁荣奠定了基础④承上启下,继往开来A.①②④B.②③④C.①③④D.①②③④12.隋朝在制度建设方面,既体现为〝继往〞.又体现为〝开来〞的是①三省六部制②科举制③府兵制④均田制和租调制A.①②④B.①②C.③④D.①②③④13.下列关于隋朝社会政治.经济状况表述,不正确的是 A.中央机构采取三省六部制B.开始采取考试的办法选拔官吏C.封建经济呈现繁荣局面D.在台湾设立行政机构14.隋朝开创科举制,从本质上说是A.封建国家选拔官员的需要B.发展教育文化的需要C.网络人才,扩大统治基础的需要D.庶族地主掌握政权的需要15.隋朝时〝将兴辽东之役,自洛口开渠达于涿郡,以通运漕〞是指A.永济渠 B.通济渠C.邗沟 D.郑国渠16.唐太宗.武则天.唐玄宗的政绩相似处有①重用人才②完善科举制度③虚怀纳谏④发展生产A.①②③B.②③④C.①②④D.①③④17.隋唐实行科举制的进步意义主要是A扩大了封建统治的社会基础B对皇帝的专制权力有一定抑制作用C促进了科技文化的发展D削弱了显贵的特权18.隋唐时期,三省六部制的推行,说明A.中央机构的决策实现了民主化B.专制主义的中央集权制度进一步完善C.体现了唯贤的原则D.士族制度被摧垮19.唐初均田制和租庸调制以及其后的两税法,共同作用是A.加强封建经济基础B.更新生产方式C.调整生产关系D.巩固上层建筑20.两税法最突出的特点是A改变纳税依据B改变纳税时间C收取银两D赋.税合一21.两税法的实行带来的最深远的影响是A.增加唐政府的财政收入B.使政府控制的人口大量增加C.削弱了农民对封建国家的人身依附关系D.减轻了农民负担22.唐朝儒.法两家思想和当时佛.道教在本质上的相同点是A.麻醉人民B促进艺术的发展 C.封建地主阶级的思想意识D.封建统治者重视和利用23.24.秦汉时丞相一职有一人担当,到隋唐时期三省的长官都是丞相,到了宋代相当于丞相的官职就更多了.这一现象反映的实质问题是A专制主义中央集权不断加强B封建中央政府民主政治得到了不断发展C丞相权力的不断分散D中央对地方政府的控制日趋严密25.各项之间的因果关系,正确的是①租庸调制无法维持②均田制破坏③两税法的实施④土地兼并严⑤封建经济发展 A.①③②④⑤B.⑤④②①③C.⑤②①④③D.④⑤②①③26.隋和唐朝前期推行的均田制和租庸调制,其作用表现在①一定程度上抑制了土地兼并②轻徭薄赋有利于荒地开垦,保障政府的赋税收入③稳定的赋税④改变了过去以人丁为主的赋役制度 A.①②③ B.①②④C.①③④D.①②③④27.唐代陆贽在谈到租庸调制时说:〝有田则有租,有家则有调,有身则有庸.〞这说明租庸调制①基本特点是以身计税②实行租税和劳役相结合③反映的是一种商品不发达的生产方式④反映了国家对人身依附关系控制严格 A.①②③④均正确 B.①②正确,③④错误C.②④正确,①③错误D.①②③正确,④错误28.下列各项,在后世又曾大增修或扩建的工程是①郑国渠②都江堰③赵州桥④长城⑤大运河A. ①②B. ③④C. ②⑤D. ④⑤29.30.唐太宗从隋朝灭亡之中吸取最重要的教训是A.皇帝必须任用贤臣 B.必须善于纳谏C.必须轻徭薄赋 D.认识到君与民的关系是舟与水的关系31.导致贞观之治局面出现的最主要经济条件是A.社会生产力空前提高B.人口大量增加导致劳动力充裕C.生产工具的重大改进D.农民的土地和生产时间在一定程度上得到保证32.唐太宗在选官用人方面的措施有①广开耳目,求访贤哲②用人不拘民族.门第,兼收并用③增加科举考试科目④大量增加科举取士人数A.①②④B.①②③C③④D①②33.自隋唐以来,负责考试选官的中央部门是A吏部 B户部 C礼部D工部34.隋唐科举制A使政权基础趋于狭小B诱导士人埋头攻读四书五经C使选才任官有了客观标准D培养了社会需要的各种人才35.隋唐的科举制,从本质上反映了A隋唐统治者注重选拔人才 B选拔人才的标准是〝唯才是举〞C选拔人才的方式日趋完善 D社会经济的发展导致阶级关系变动,士族日趋衰落36.隋唐时期实行三省六部制,下列关于该制度的评述正确的是①分散相权以加强皇权②形成严密的封建官僚机构③有利于减少中央政令的失误④三省六部一直被后世历朝沿袭A.①②③B.②③④C.①②④D.①③④37.唐朝完善科举制度的举措有①开始设置进士科②首创武举和殿试③以高官主持科举考试④实行糊名法以防止舞弊A.①② B.②③C.①②④ D.②③④38.下列史实与科举制度演进有关,正确的顺序是①创武举.殿试②始建进士科③采用分科考试的方式选拔官员④以进士.明经两科为主⑤任用高官主持考试A.①②③④⑤B.③②④①⑤ C.⑤④③②①D.③②④⑤①39.同以往的赋税制度相比,两税法的重大改革主要体现在它A. 开始以夏秋两次收税B. 限制土地兼并,增加政府的财政收入C. 没有规定田租的数量D. 改变了长期以来以人丁为主的赋役制40.唐朝实行的两税法 A.是由于商品经济发展导致的 B.废除了汉代以来的人丁税C.使均田制开始遭到破坏D.承认了土地兼并后土地占有的实际情况41.农产品商品化程度提高是唐朝农业生产发展的重要表现,农产品商品化程度提高的重要前提 A.政府放弃抑商政策 B.市场扩大C.粮食产量提高 .农作物品种增多42.唐朝的商品经济比前代更为发达,其中最能反映其发达程度的是A.开元通宝成为通用货币B.城市有固定的交易场所——市C.市的四周布满邸店D.出现了专营货币的存放和借贷的柜坊43.〝世人结交须黄金,黄金不多交不深〞.这首唐诗反映的本质问题是A.人际关系的庸俗B.社会风气的败坏C.商品经济的发达D.价值观念的更新44.中国开始走向海洋的一个重要标志是A.大秦王安敦派使者从海道来中国 B.张骞开通了通往西亚和欧洲的〝丝绸之路〞C.汉武帝时,开通了〝海上丝绸之路〞D.甘英出使大秦,到达波斯湾45.反映了唐朝时期我国进一步走向海洋的史实有①中国商船到达波斯湾②唐朝高僧到印度研究佛学③唐朝建造〝海上霸王〞④指南针广泛用于航海A.①②③④B.①②③C.①③D.②④46.历史上的〝丝绸之路〞是中外经济文化交流的重要通道.下列军事机构(或官职)曾保障了〝丝绸之路〞畅通的有①西域都护②安西都护府③北庭都护府④黑水都督府⑤驻藏大臣A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②⑤47.唐太宗与汉武帝相比,在处理民族关系上的相同点不包括A.发动反击战争 B. 加强行政管理C.注意发展经济 D.实行册封制度48.唐朝时,中央政府与东北地区民族关系的主要形式是A.联姻通婚B.有战有和C.会盟结盟D.册封管理49.设立机构.册封与和亲是唐代处理与少数民族关系的主要形式.唐朝对下列哪个民族先后实行过上述三种举措A.突厥族 B.回纥族 C.靺褐族D.吐蕃族50.与唐朝的诗歌繁荣有直接关系的是A唐朝强盛B造纸术发明 C社会安定D科举制实行51.唐朝文化特征中,最值得世人学习的是A.博大精深,全面辉煌B.泽被东西,影响深远C.开放探求,兼收并蓄D.崇尚实用,推陈出新52.唐朝726年登记的户口数大约707万户,到742年则达853万户,在16年间增加了约21%,以上情况反映出①农业生产有所发展②社会秩序比较安定③商品经济发达④政府对人口的控制比较有效A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④53.唐朝时,我国既向外传播文化,又吸收外来文化的优秀成分,反映了:A.唐文化居世界领先地位B.唐吸纳了很多国家的留学生C.唐文化充满活力D.中国文化圈形成54.世界最早的.由国家颁布的药典是A《千金方》B《四部医典C《唐本草》D《本草纲目》55.〝告诉我,历史有什么用?〞——古往今来人们已经作出各种思考,其中唐太宗的回答是A.究天人之际,通古今之变B.考古以证今,规时而达用C.以古为镜,可以知兴衰D.鉴前世兴衰,考当今得失56.唐·骆宾王《讨武氏檄》:〝伪临朝武氏者,性非和顺,地实寒微.〞这从本质上反映A.武则天不得人心B.武则天代唐建周,违背历史潮流C.武则天政敌对她进行人身攻击D.庶族地主与土族地主的斗争57.对唐蕃〝和同为一家〞含义的正确理解是 A.西藏已经正式归属唐政府管辖B.汉藏两族加速了融合C.唐蕃之间建立军事同盟D.唐蕃友好关系密切程度加深58.三省六部制之所以加强了专制主义中央集权是因为它:① 加强了对官员的监督和对人民的镇压② 提高了行政效率,加强了中央的统治力量,③ 削弱了相权,加强了皇权③ 分散了地方权力,防止了割据的出现A ①②③④B ②③④C ①②④D ②③59.两税法开始实行的时候,户口明显增多,赋税收入也相对增加.主要原因是A.土地兼并受到限制B.收税标准发生改变C.国家役额有所减少D一年夏秋两次收税60.南北朝时期经济面临的最突出的任务是 A.开发江南,恢复北方经济B.发展士族庄园和寺院经济C.恢复和发展商品经济D.少数民族实现农业化61.秦朝.隋朝兵役.徭役繁重造成的直接后果是A.激化了阶级矛盾 B. 破坏了农业生产C.导致王朝覆灭D.造成百姓贫困62.唐朝两税法的实行表明①租庸调制已无法维持②征税标准不再以人丁为主③遏制了土地兼并的势头④从根本减轻了农民的负担⑤封建经济的发展A.①②B.③④⑤C.①②③D.①②⑤63.隋唐以来,〝朝为田舍郎,暮登天子堂〞成为封建知识分子的最高理想,产生的最重要影响是A.促进教育事业发展,培养大批人才 B.控制思想文化发展,培养皇帝的奴仆C.形成了〝重文〞传统,阻碍自然科学发展D.有利于专制主义中央集权发展64.唐朝前期的疆域空前辽阔,最西已达A.咸海一带B.葱岭一带C.陇西一带D.里海一带65.以下制度之间有明确依存关系的一组是:A.分封制与郡县制B.均田制与租庸调制C.两税法与均田制D.士族制与科举制73.唐朝的庸与隋朝的庸相比,主要不同点在于A.没有年龄限制B.所交绢.布数量较少C.徭役.兵役都可以纳绢代役D.交钱代役76.唐朝时,海上〝丝绸之路〞的出发点是A.长安B.扬州C.泉州D.广州82.唐文化对日本本土影响极大,在当时最重要的影响是A.日本京都建筑样式都完全仿造长安B.日本文字参照汉字草书.楷书偏旁而创作C.日本朝野上下的风尚风俗都追求唐朝方式D.日本仿造唐朝制度实行改革54.唐太宗说:〝中国百姓,天下之根本,四夷之人,犹如枝叶.〞其中的〝四夷〞及其方位正确的是。

能力提高训练 ( 三)( 时间: 45 分钟,分值:85 分 )一、选择题 ( 本大题共12 小题,每题 4 分,共 48 分 )1. (2019 ·汕头模拟 ) 新疆吐鲁番曾出土公元408 年的一份文书,用楷书书写,记录的是当地选举应试的状况,策试内容波及《诗经》《春秋》,还波及《战国策》《史记》等文籍。

这反应了当时 ()A.大一统王朝的威望不停增强B.政治分裂中孕育着一致要素C.中央王朝对边境实行直接收理D.陆上丝绸之路仍旧保持畅达分析:选 B。

由资料“新疆吐鲁番曾出土公元408 年的一份文书,用楷书书写,记录的是当地选举应试的状况,策试内容波及《诗经》《春秋》,还波及《战国策》《史记》等文籍”可知新疆少量民族地域出现中原汉族文化文籍,说明分裂状态下已出现了国家一致的要素,故 B 项正确。

2. (2019 ·重庆模拟 ) 南朝齐武帝宠任身世寒微的纪僧真,纪僧真想获取士医生身份,齐武帝让纪僧真去拜会当时的士族领袖。

可在会面后,士族领袖竟命人把纪僧真赶了出来。

这反应了当时 ()A.皇权与士族特权相仰仗B.士族把持官吏的任免权C.士医生自立于皇权以外D.社会等级制度十分威严分析:选 C。

由资猜中齐武帝让纪僧真去拜会当时的士族领袖却被赶出,可知士族拥有较大的独立性,自立于皇权以外,故 C 项正确。

3. (2019 ·衡水中学模拟)太宗时中书省 ( 中书门下省(侍中)尚书省 ( 左右仆射 )令 )高宗时西台(右相 )东台 (左相 )中台 ( 左右匡政 )玄宗开元初年紫微省 ( 紫微黄门省 ( 黄门尚书省 ( 左右丞相 )令 )监)上表为唐先期官制表,对其解读正确的是() A.三省制只存在于唐太宗期间B.中书省、尚书省长官方为宰相D.中枢权利体系整体相对稳固分析:选 D。

依据资料可知紫微省和西台是中书省的别称,东台和黄门省是门下省的别称,中台是尚书省的别称,故高宗和玄宗时都是三省制,故 A 项错误;据所学中书、门下、尚书省长官都是宰相,故 B 项错误;据资料可知尚书省的官员设置和职权并未发生巨大改变,不可以说明权利向尚书省集中,故 C 项错误;据资料可知从太宗到高宗、玄宗,三省的职权、人数设置并未发生较大改变,整体相对稳固,故D项正确。

高考历史专题《三国至隋唐的文化》真题练习含答案1.[2024·河源市高三一模]魏晋至隋唐时期,修造了山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟和甘肃敦煌莫高窟等石窟。

这反映了()A.儒学正统地位削弱B.道教文化的广泛传播C.佛教影响日益扩大D.北方经济影响力上升答案:C解析:根据材料“修造了山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟和甘肃敦煌莫高窟等石窟。

”并结合所学可知,山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟和甘肃敦煌莫高窟等反映了佛教发展,C项正确;从材料中不能直接反映出来“儒学正统地位削弱”,排除A项;材料主旨与道教无关,排除B项;魏晋南北朝时期北方经济遭到破坏,“北方经济影响力上升”的说法不符合史实,排除D项。

故选C项。

2.[2024·沈阳市高三一模]东汉时期印度佛雕传入我国,规模小且只是单纯的雕刻形象;魏晋时期中国佛雕注重细节和装饰,如,佛像头部会雕刻发髻和头饰,身上的袈裟会加以细致的雕刻和铜饰,菩萨像开始穿上华丽的中式服装,面容也更接近东亚人。

这说明() A.佛教已成为中华文化的符号B.佛教内涵渐趋本土化的趋势C.中国传统美学影响佛教发展D.佛雕提高了中华文化影响力答案:C解析:根据材料“佛像头部会雕刻发髻和头饰,身上的袈裟会加以细致的雕刻和铜饰,菩萨像开始穿上华丽的中式服装,面容也更接近东亚人”并结合所学可知,这样的佛像和菩萨像更接近中国传统审美,迎合中国民众的需要,因此说明中国传统美学影响佛教发展,C 项正确;材料反映的是佛教雕像中国化的过程,不能说明佛教成为中华文化的符号,排除A 项;材料反映的是佛教雕像的中国化过程,而不是佛教内涵渐趋本土化,排除B项;材料中没有进行比较的信息,不能说明佛雕提高了中华文化的影响力,排除D项。

故选C项。

3.[2024·阜阳市高三二模]柳宗元认为佛教有些内容与《论语》符合,激烈反佛的韩愈实际上吸收了佛教的一些理论。

当时各佛教宗派不同程度吸收儒道精神。

人教版高三历史高考专题中国古代史魏晋隋唐部分习题内容所反映的主要问题是( )。

秦朝以郡辖县,地方行政为两级制两汉汉武帝把全国划分为十三个监察区,东汉形成“州—郡—县”三级制隋朝废郡,地方行政回到两级制唐末形成了道、州、县三级制A.古代中国政治的诡秘多变,反复无常 B.地方行政分层决策中的矛盾与困局C.古代王朝执政能力和效率不断提高 D.从秦朝到唐末中央集权不断得到强化6. 北魏均田制规定奴婢授田与平民相同,耕牛也可授田。

至唐初,唐高祖下令推行均田制,但取消了对奴婢、耕牛的授田。

这一变化主要反映了( )A.门阀氏族势力的衰落B.政府掌握的土地减少C.均田制度的逐渐衰落D.奴婢的社会地位下降7. 《晋书》记载:曹魏咸熙二年(256年),“令诸郡中正以六条举淹滞:一曰忠恪匪躬,二曰孝敬尽礼,三曰友于兄弟,四曰絜身劳谦,五曰信义可复,六曰学以为己。

”由此可知( )A.儒学理念影响九品中正制度B.州郡中正官严格举荐人才C.中正官以门第为标准选拔人才D.曹魏时期的中央集权加强8. 《唐律疏议》是中国现存最完整、最古老的一部封建法典。

其中的《名例律》规定:“诸化外人(外国人),同类自相犯者,各依本俗法。

异类相犯者,以法律论。

”这一规定反映出唐律( )A.维护封建等级制度B.体现法律面前人人平等C.属人原则和属地原则相结合D.法律至上和因地制宜原则相结合9. 有学者认为,秦汉时“民之反,多农与士结合,易成;至宋、明民之反,农而已,士稍也,易败”。

由此可见,隋唐制度对封建社会政治产生的影响是( )A.中央集权制度得到完善B.封建统治基础得以扩大C.“大一统”格局得以奠定D.儒学得以发展和完善10. 古代中国皇帝“惧宰官之不修,立监牧以董之;畏监督之容曲,设司查以纠之”。

为此建立一套由皇帝直接控制的官僚系统,以下符合此体系的是( )A.秦朝御史大夫、唐朝中书省 B.唐朝御史台、明朝内阁C.宋朝参知政事、清朝军机大臣 D.秦朝御史大大、宋朝通判11. 《唐律疏议》规定商人有行滥短狭者(指假冒伪劣商品)而卖者,杖六十,得利赃重者按盗窃论处;宋代《太平广记》中多有卖油条者在油中掺杂鱼膏以图厚利,终被暴雷击死,商人背信弃义而家遭火灾等记载。

中国古代史魏晋-隋唐部分习题1.据《唐律疏议》记载,唐代政府规定了办公和批转公文的时限,凡内外百司所受的上奏文书皆印发其日,为之程限“一日受,二日报”,否则会按“稽程”罪受到刑事处分。

此规定有利于()A. 加强反腐力度B. 提高行政效率C. 强化中央集权D. 削弱宰相权力2.武则天时期,将中书、门下二省名称分别改为凤阁、鸾台,通过加授“同凤阁鸾台平章事”头衔,使低品级官员得以与凤阁、鸾台长官共同议政,宰相数量大增,且更替频繁。

这一做法的目的()A.便于实现对朝政的全面控制B.为官员提供迅速晋升的机会C.扩大中书门下二省的职权D.强化宰相参政议政职能3.唐代都城寺庙宫观星罗棋布,城内利用寺庙祭日人多之际经常举行“庙会”等流动交易,人声鼎沸,热闹非凡。

唐代的庙会A.反映唐代市民文化繁荣B.展现了城乡的繁华景象C.推动市坊制度逐步瓦解D.为草市活跃提供了条件4.“故太平君子,唯门调户选,征文射策,以取禄位,此行己立身之美者也。

父教其子,兄教其弟,无所易业,大者登台阁,小者任郡县,资身奉家,各得其足。

是以五尺童子,耻不言文墨焉。

是以进士为士林华选,四方观听,希其风采。

每岁得第之人,不浃旬而周闻天下,故忠贤隽彦韫才毓行者,咸出于是。

”该材料说明唐朝科举考试①提高了官员的文化素质②推动社会向学(读书)风气的形成③成为当时人们走向官场的唯一途径③有助于提高个人政治影响力A.③③③③ B.③③③ C.③③③ D.③③③5. 回顾历史可以发现,中国古代行政区划在不断变革,下表是秦朝至唐末地方行政建制的梳理,表格内容所反映的主要问题是()。

A.古代中国政治的诡秘多变,反复无常B.地方行政分层决策中的矛盾与困局C.古代王朝执政能力和效率不断提高D.从秦朝到唐末中央集权不断得到强化6. 北魏均田制规定奴婢授田与平民相同,耕牛也可授田。

至唐初,唐高祖下令推行均田制,但取消了对奴婢、耕牛的授田。

这一变化主要反映了()A.门阀氏族势力的衰落B.政府掌握的土地减少C.均田制度的逐渐衰落D.奴婢的社会地位下降7. 《晋书》记载:曹魏咸熙二年(256年),“令诸郡中正以六条举淹滞:一曰忠恪匪躬,二曰孝敬尽礼,三曰友于兄弟,四曰絜身劳谦,五曰信义可复,六曰学以为己。

”由此可知()A.儒学理念影响九品中正制度B.州郡中正官严格举荐人才C.中正官以门第为标准选拔人才D.曹魏时期的中央集权加强8. 《唐律疏议》是中国现存最完整、最古老的一部封建法典。

其中的《名例律》规定:“诸化外人(外国人),同类自相犯者,各依本俗法。

异类相犯者,以法律论。

”这一规定反映出唐律()A.维护封建等级制度B.体现法律面前人人平等C.属人原则和属地原则相结合D.法律至上和因地制宜原则相结合9. 有学者认为,秦汉时“民之反,多农与士结合,易成;至宋、明民之反,农而已,士稍也,易败”。

由此可见,隋唐制度对封建社会政治产生的影响是()A.中央集权制度得到完善B.封建统治基础得以扩大C.“大一统”格局得以奠定D.儒学得以发展和完善10. 古代中国皇帝“惧宰官之不修,立监牧以董之;畏监督之容曲,设司查以纠之”。

为此建立一套由皇帝直接控制的官僚系统,以下符合此体系的是()A.秦朝御史大夫、唐朝中书省B.唐朝御史台、明朝内阁C.宋朝参知政事、清朝军机大臣D.秦朝御史大大、宋朝通判11. 《唐律疏议》规定商人有行滥短狭者(指假冒伪劣商品)而卖者,杖六十,得利赃重者按盗窃论处;宋代《太平广记》中多有卖油条者在油中掺杂鱼膏以图厚利,终被暴雷击死,商人背信弃义而家遭火灾等记载。

这些记载说明唐宋时期()A.严格推行重农抑商B.获取重利遭到严惩C.注重规范商业行为D.商人笃信因果之说12. 唐玄宗时规定,“京官不曾任州县官者不得拟为台省(中央)官”;宋代有一条规定:“举非州县之职,则毋以台谏选焉”。

由此可知,当时的高官员选拔A.强调对中央政令的服从B.注重出身和门第C.以官员的德和才为标准D.注重基层实践经验13. 历史学家朱绍侯指出:东汉末年出现了这样一种现象,当大规模的自耕农举行起义时,豪强地主田庄中的农民并没有响应。

作者意在说明,东汉豪强庄园经济A.有利于推广新的生产技术B.吸纳流民,维护社会稳定C.威胁中央集权,影响税收D.加剧土地兼并,激化矛盾14.汉唐明三代都出现了比较严重的宦官专权现象,而魏晋南北朝时期基本没有出现这种现象。

这是因为魏晋南北朝时A.皇权不断加强B.长期处于分裂C.外戚势力衰落D.皇权相对削弱15.从《齐民要术》的目录来看,养殖方面的顺序为牛、马、驴、骡、羊、猪;把种植业和畜牧业合起来看,二者的内容之比约成79③21。

这说明当时的北魏A.非常重视畜牧业领域的开拓B.受到汉族生产方式的影响C.提升了牛马在生产中的地位D.种植业和畜牧业协调发展16.魏晋南北朝时期的豪强地主庄园,除了役使田里、从事农业生产外,还从事开矿、冶铁、制盐乃至造船等较大规模的手工业生产。

这些行业虽历来为国家控制,但私家“与公竞争,以收私利”的情况时有发生。

材料表明这一时期的A.盐铁专卖制度形同虚设B.庄园经济一定程度上促进民间手工业发展C.商品经济得到快速发展D.民间手工业逐渐能够和官营手工业相抗衡我国古代的读书人,从上学之日起,就日诵不辍,一般在几年内就能识记几千个汉字,熟记几百篇文章,写出的诗文也是字斟句酌,琅琅上口,成为满腹经纶的文人。

为什么在现代化教学的今天,我们念了十几年书的高中毕业生甚至大学生,竟提起作文就头疼,写不出像样的文章呢?吕叔湘先生早在1978年就尖锐地提出:“中小学语文教学效果差,中学语文毕业生语文水平低,……十几年上课总时数是9160课时,语文是2749课时,恰好是30%,十年的时间,二千七百多课时,用来学本国语文,却是大多数不过关,岂非咄咄怪事!”寻根究底,其主要原因就是腹中无物。

特别是写议论文,初中水平以上的学生都知道议论文的“三要素”是论点、论据、论证,也通晓议论文的基本结构:提出问题――分析问题――解决问题,但真正动起笔来就犯难了。

知道“是这样”,就是讲不出“为什么”。

根本原因还是无“米”下“锅”。

于是便翻开作文集锦之类的书大段抄起来,抄人家的名言警句,抄人家的事例,不参考作文书就很难写出像样的文章。

所以,词汇贫乏、内容空洞、千篇一律便成了中学生作文的通病。

要解决这个问题,不能单在布局谋篇等写作技方面下功夫,必须认识到“死记硬背”的重要性,让学生积累足够的“米”。

17.唐太宗说过,政之清浊,犹如江河,关键在其源头;他规定皇帝的诏书,必须通过中书门下审查并盖上红印,才可以下发。

这反映了唐太宗A.认为限制皇权具有必要性B.重视唐代民主政治建设C.意识到顶层制度的建设事关全局D.设立中书门下作为最高行政机构18.唐代后期,以门阀政治和偏安王朝的政治形态为基础的六朝骈文受到文人鄙视,而三代两汉时期的古文受到尊崇。

这种“古文运动”实质上体现了A.科举取士对文学的影响B.文人阶层志趣的改变C.文人渴望国家真正统一D.商品经济发展的需求19.唐代的佛教与道教都强调自己的师承与宗脉。

韩愈则强调儒家思想经历了尧舜禹汤、文武周公以至孔孟的传递顺序,“轲之死,不得其传焉”,并宣称:“己之道,乃夫子、孟轲、扬雄所传之道”。

韩愈这样做的目的是A.仿照佛道做法,追溯儒学源流B.抬高孟子地位,宣扬格物穷理C.顺应三教合一,汲取佛道精髓D.建立儒学道统,树立自身权威20.汉代画像石(砖)上有大量妇女劳动的画面,如“一农妇在前播种,一农夫在后打土块”、“男子持权扬场,女子抱麦子”、“一农妇连枷打场”,以及妇女采集桑叶、纺织、酿酒、饲养家禽等。

由此可知,汉朝的小农经济A.提高了劳动妇女的地位B.采用了家庭生产的形式C.遏制了土地兼并的发展D.摒弃了自给自足的特点21.阅读以下材料,回答问题。

(18分)材料一(汉)武帝以雄才大略独揽事权,于是重用内朝尚书,夺宰相权。

晚年又用中书。

(曹)魏世,中书监始参大政。

东晋则侍中始优。

下逮(南朝时)宋、齐,尚书、中书、侍中三者皆为辅臣。

唐代中央最高机关,依然是魏、晋以来的尚书、中书、门下三省。

但他们现在已是正式的宰相,而非帝王之私属。

其职权分配,则中书掌定旨出命,门下给事中掌封驳,尚书受而行之;古代的宰相权,现在是析而为三。

——钱穆:《国史大纲》材料二在斯图亚特王朝前期(1603—1688年),依托于枢密院而设立的“外交委员会”,是一个完全依附于君主、辅佐君主处理外交事务及其他重要国务的秘密机构。

由于会议地点在王宫密室之中,而所议国务又颇为隐秘,故“外交委员会”又被时人称为“密室会议”、“内阁会议”或“内阁”。

到斯图亚特王朝后期,即1689—1714年间的威廉三世与安妮女王统治时代,内阁已成为一个公开的、合法的政治机构,并事实上承担着中央政府的职能,这标志着内阁制在英国的形成。

——摘编自刘金源:《论近代英国内阁制的形成》(1)据材料一,概括从汉、魏晋、唐三个时期中枢机构的演变,归纳中国古代封建皇帝“独揽事权”的方式。

(8分)教师范读的是阅读教学中不可缺少的部分,我常采用范读,让幼儿学习、模仿。

如领读,我读一句,让幼儿读一句,边读边记;第二通读,我大声读,我大声读,幼儿小声读,边学边仿;第三赏读,我借用录好配朗读磁带,一边放录音,一边幼儿反复倾听,在反复倾听中体验、品味。

(2)据材料二,指出斯图亚特王朝时期英国内阁的变化趋势。

结合所学分析变化的政治原因。

(10分)“师”之概念,大体是从先秦时期的“师长、师傅、先生”而来。

其中“师傅”更早则意指春秋时国君的老师。

《说文解字》中有注曰:“师教人以道者之称也”。

“师”之含义,现在泛指从事教育工作或是传授知识技术也或是某方面有特长值得学习者。

“老师”的原意并非由“老”而形容“师”。

“老”在旧语义中也是一种尊称,隐喻年长且学识渊博者。

“老”“师”连用最初见于《史记》,有“荀卿最为老师”之说法。

慢慢“老师”之说也不再有年龄的限制,老少皆可适用。

只是司马迁笔下的“老师”当然不是今日意义上的“教师”,其只是“老”和“师”的复合构词,所表达的含义多指对知识渊博者的一种尊称,虽能从其身上学以“道”,但其不一定是知识的传播者。

今天看来,“教师”的必要条件不光是拥有知识,更重于传播知识。

22.国家治理是国家的基本职能。

在我国历史上,“大一统”观念与国家治理息息相关,既是历代封建王朝治理国家的工具,也是国家治理自身的重要内容。

从政治框架的理想构建、严格吏治、重视民本、德法相依等诸多措施,到血缘历史文化的认同,“大一统”深刻地影响着中华民族的发展。

请根据材料并结合所学知识选择二个角度论述中国古代的“大一统”的内涵。

BABDB AACBD CDBDB BCCDB答案(1)演变:汉武帝设内朝以夺相权,魏晋时期出现了三省,隋唐时期三省正式成为宰相。