11.观察蝗虫的生活史标本word版本

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:4

2023-2024学年上学期八年级监测试卷生物学试卷(本试卷共18道题满分30分生物学和地理考试时间共90分钟)注意事项:1.考生务必将考场/座位号、姓名、班级填写在答题卡相应位置上。

2.考生应把试题答案答在答题卡上对应题目处,答在试卷上无效。

3.选择题,需用2B铅笔涂黑在答题卡对应的选项中。

一、选择题(本题包括12小题,每小题1分,共12分。

每道小题仅有一个答案最符合题意)1.生物分类等级中最基本的分类单位是()A.界B.纲C.属D.种2.我国科研人员将甜菜红素基因导入棉花中,成功培育出全球首个粉红色棉花。

这一成果主要利用了()A.转基因技术B.发酵技术C.克隆技术D.杂交技术3.在我国云南地区发现了新物种—红唇棘蜥。

这种生物体内有脊柱,体温不恒定,体表覆盖角质鳞片,受精卵产在陆地上,且卵外有卵壳保护。

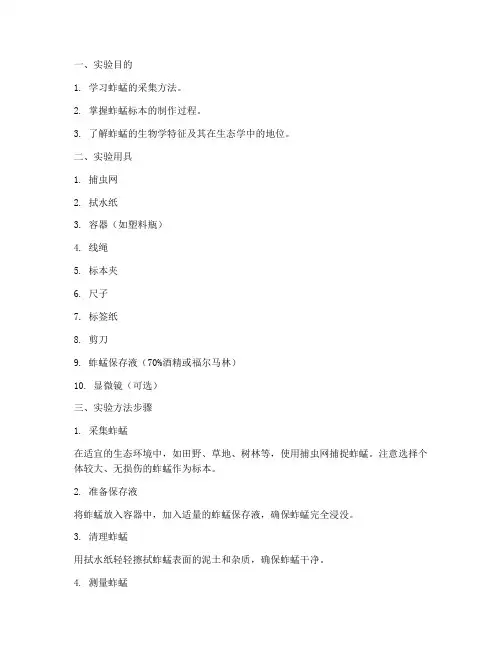

这种生物属于()A.鱼类B.两栖类C.爬行类D.鸟类4.下图是小林同学在生物课上观察的鸡卵。

图中可以发育成雏鸡的结构是()5.下列关于生物进化总体趋势的叙述中不合理的是()A.从水生到陆生B.从体型小到体型大C.从低等到高等D.从结构简单到结构复杂6.生物体的结构和功能总是相适应的。

以下动物的结构与其运动方式不相符的是()A.雪豹的四肢——奔跑B.蝴蝶的翅膀——跳跃C.雄鹰的双翼——飞翔D.小丑鱼的鳍——游泳7.吃剩的饭菜易腐败变质的主要原因是()A.环境温度过高B.饭菜中的营养物质丰富C.没有隔绝空气D.细菌和真菌的大量繁殖8.中国具有悠久的酿酒历史,早在殷商时期的甲骨文里就已经有了酒的象形字。

在酒的酿制过程中起主要作用的微生物是()A.醋酸菌B.甲烷菌C.酵母菌D.大肠杆菌9.矮小的积雪草是伞形科一种多年生匍匐草本,有淡淡的芳香,纤细的茎上有节,节上生根,这样的匍匐茎能帮助它以贴地之姿快速蔓延(如图)。

积雪草的这种繁殖方式属于()A.有性生殖B.无性生殖C.出芽生殖D.分裂生殖10.入冬以来,不少同学和老师都感染了流感。

一、实验目的1. 学习蚱蜢的采集方法。

2. 掌握蚱蜢标本的制作过程。

3. 了解蚱蜢的生物学特征及其在生态学中的地位。

二、实验用具1. 捕虫网2. 拭水纸3. 容器(如塑料瓶)4. 线绳5. 标本夹6. 尺子7. 标签纸8. 剪刀9. 蚱蜢保存液(70%酒精或福尔马林)10. 显微镜(可选)三、实验方法步骤1. 采集蚱蜢在适宜的生态环境中,如田野、草地、树林等,使用捕虫网捕捉蚱蜢。

注意选择个体较大、无损伤的蚱蜢作为标本。

2. 准备保存液将蚱蜢放入容器中,加入适量的蚱蜢保存液,确保蚱蜢完全浸没。

3. 清理蚱蜢用拭水纸轻轻擦拭蚱蜢表面的泥土和杂质,确保蚱蜢干净。

4. 测量蚱蜢用尺子测量蚱蜢的体长、体宽等特征,记录数据。

5. 标本制作将蚱蜢从保存液中取出,用线绳将其固定在标本夹上,使蚱蜢身体呈自然状态。

6. 标签信息在标签纸上填写蚱蜢的采集时间、地点、性别、个体编号、体长、体宽等信息。

7. 晾干处理将制作好的蚱蜢标本放置在通风处晾干,约需24小时。

8. 显微镜观察(可选)用显微镜观察蚱蜢的内部结构,如消化系统、呼吸系统等。

9. 保存标本将晾干的蚱蜢标本放入玻璃瓶中,加入适量的保存液,确保蚱蜢完全浸没。

密封瓶口,标签朝外。

四、实验结果本次实验采集了5只蚱蜢,共制作了5件蚱蜢标本。

采集地点为某市郊田野,采集时间为2022年10月15日。

蚱蜢标本体长在10-15mm之间,体宽在2-3mm之间。

五、实验讨论1. 蚱蜢的采集方法:在采集蚱蜢时,应注意选择个体较大、无损伤的蚱蜢作为标本,以确保标本的完整性和美观度。

2. 蚱蜢标本的制作过程:在制作蚱蜢标本时,应注意蚱蜢的自然状态,避免过度扭曲或损伤。

同时,要确保蚱蜢完全浸没在保存液中,以防止标本腐烂。

3. 蚱蜢在生态学中的地位:蚱蜢作为昆虫类的一种,在生态系统中扮演着重要的角色。

它们是食物链中的重要一环,为许多动物提供食物来源。

此外,蚱蜢还具有生态指示作用,其数量的变化可以反映生态环境的优劣。

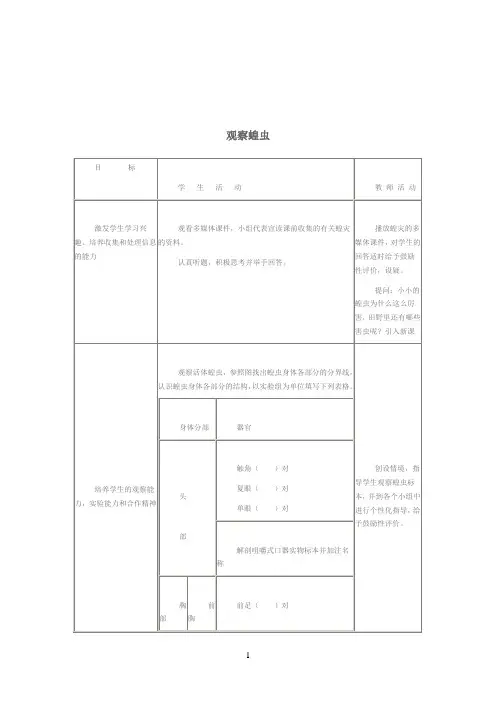

沪教版生命科学第二册《观察和解剖蝗虫》word教案课型:实验课

实验目的:

1、明白蝗虫的外形特点,了解其与环境的适应。

2、明白蝗虫的内部结构,进一步了解其各器官的功能。

3、初步学会解剖蝗虫的技能。

实验器材:

材料:蝗虫。

器具:解剖剪、蜡盘、尖头镊子、解剖针、放大镜、纱布、清水。

方法步骤

1、观看蝗虫的外形。

2、解剖蝗虫。

3、观看蝗虫的内部器官、系统。

通过观看和解剖,归纳蝗虫的要紧特点,了解其对环境的适应。

1、取一只蝗虫,放在蜡盘中央,用肉眼和放大镜观看。

(1)观看蝗虫的外骨骼,它有什么功能?

(2)观看蝗虫的头部器官,找到复眼、单眼、口器、和触角。

用镊子小心拆下蝗虫的口器,如此的结构适于如何样的取食方式?

(3)观看蝗虫的胸部。

胸部有几对翅?每对翅各有什么特点?它们的功能是否有差异?胸部有几对足?每对足各有什么特点?这些足的功能各有什么

不同?

(4)观看蝗虫的腹部,找到气门。

2、解剖蝗虫

(1)用剪刀沿着蝗虫躯体左侧气门上方由后端向前端剪至头部,另一侧用同样方法剪开。

用镊子认真地将背部的外骨骼右前向后掀开。

(2)观看蝗虫的气管、消化道和消化腺等结构。

(3)观看蝗虫的生殖腺。

讨论:蝗虫的哪些外部形状特点和内部结构特点是与其生存环境相适应的?

教后记:。

草业学院实验报告课题:蝗虫的生物学特性观察(设计性实验)姓名:杨博学号:********** 专业班级:11级植物保护2班指导老师:王国利一、实验目的1.学习和掌握饲养观察昆虫生物学特性的基本方法;2.掌握昆虫主要变态类型的基本特征;3.掌握昆虫卵、幼虫、蛹、成虫等各虫态的基本特征;4.掌握昆虫的两性生殖、孤雌生殖、卵生、胎生、孵化、化蛹、羽化、虫龄、龄期、成虫寿命、雌雄二型、多型现象等概念。

二、实验材料人工气候箱、广口瓶、培养瓶、培养皿、养虫笼、人工饲料、蝗虫卵等。

三、实验方案与实验方法1.采集蝗虫卵:用实验室现有蝗虫卵。

2.蝗虫卵的孵化:将培养皿底层用海绵铺平,将卵(约20粒)均匀的撒在上面,然后将湿润的棉花盖在虫卵上,让小蝗虫轻松地从棉花中那个钻出来。

将培养皿置于人工气候箱中,调解温度在25℃左右,湿度在15%左右,光照时间在12h左右。

3.蝗虫若虫的培养:小蝗虫食量很少,用新鲜的人工饲料喂养。

蝗虫7天蜕第一次皮,虫龄为1龄,到了3龄将蝗虫放于养虫笼中,用新鲜的人工饲料喂养。

观察若虫形体特征。

4. 蝗虫成虫的培养,记录观察结果:5龄后,若虫成长为成虫。

将每个成虫分别放于养虫笼中,用青草饲养,防止蝗虫相互撕咬。

注意将蝗虫雌雄分开。

观察雌雄虫,形体特征。

5.收集虫卵:将雌雄成虫派对饲养,待其交配成功后。

将雌虫放于有培养皿的人工气候箱中饲养,等待其产卵。

其中,培养皿底部放湿润棉花,将纱布放于棉花上,诱雌虫排卵。

产卵完成后,取出棉花,观察虫卵,记录成虫寿命,繁殖力。

四、实验结果1.蝗虫的变态类型:为不完全变态,生长发育过程经历了卵→若虫→成虫三个阶段。

2.生殖方式:为两性生殖。

3.两性生殖:雌虫的卵子与雄虫的精子结合后才能发育成新个体。

4.虫态历期及形态:卵期约为21天。

刚孵出的若虫外形和成虫相似,只是体小(约8mm左右)、体色暗淡,无翅,翅芽不明显。

若虫经历一二虫龄与成虫很相似,只是头部与身体不成比例。

蝗虫精巢细胞终变期【蝗虫减数分裂的制片与观察】实验四减数分裂与配子形成一、实验目的1、观察减数分裂过程并熟悉减数分裂各个时期的特征及染色体的形态、数目的变化,为研究遗传基本规律奠定细胞学基础。

2、学习并进一步掌握动、植物减数分裂玻片标本的制作方法和基本技能。

3、了解动、植物的生殖细胞的形成过程。

二、实验原理减数分裂是一种特殊方式的细胞分裂,仅在配子形成过程中发生。

这一过程的特点是:连续进行两次核分裂,而染色体只复制一次,结果形成四个核,每个核只含单倍数的染色体,即染色体数减少一半,所以称作减数分裂。

另外一个特点是前期特别长,而且变化复杂,包括同源染色体的配对、交换、分离和非同源染色体的自由组合等。

在高等生物里雌雄性细胞形成的过程中,都是先由有性组织(如花药和胚珠、精巢和卵巢)中的某些细胞分化为孢母细胞(2n ), 以及精母与卵母细胞(n )。

进一步由这些细胞进行一种连续二次的减数分裂,即减数第一分裂和减数第二分裂,最终各自产生4个小孢子(n )或精细胞(n ),或是分别产生一个大孢子或卵细胞(n )与三个退化的极体(n )。

再经受精作用,雌、雄配子融合为合子,染色体数目恢复为2n 。

这样,在物种延续的过程中,确保了染色体数目的恒定,从而使物种在遗传上具有相对的稳定性。

在分裂过程中,可以详细地到染色体的形态、数目、组成和染色体的鉴定和分析等,从而为遗传学研究中远缘杂种的分析、染色体工程中的异系鉴别、常规的组型分析以及三个基本规律的论证,提出了直接与间接的依据和细胞学基础。

并可导致了各种遗传重组的发生,为生物的进化提供了物质基础。

三、实验材料小麦(Triticum aestivum Linn)幼穗,短角斑腿蝗(Catantopspachycerus )精巢。

四、实验器具和药品试剂显微镜、解剖针、镊子、刀片、载玻片、盖玻片、吸水纸、小广口瓶等;卡诺氏固定液(Carnoy”s Fluid)、45%醋酸和改良苯酚品红等。

第1篇一、实验目的1. 观察蝗虫的形态结构,了解其身体各部分的名称和功能。

2. 分析蝗虫的形态结构与其生活习性的关系。

3. 培养学生运用实验方法进行观察、分析、总结的能力。

二、实验材料与仪器1. 实验材料:蝗虫、放大镜、解剖针、解剖盘、显微镜、解剖剪、解剖刀、生理盐水、滤纸等。

2. 实验仪器:解剖镜、显微镜、放大镜、天平、计时器等。

三、实验步骤1. 观察蝗虫的整体形态(1)将蝗虫放在解剖盘上,用放大镜观察其整体形态,注意观察其身体各部分的比例和形状。

(2)记录蝗虫的整体形态特点,如身体分为头、胸、腹三部分,胸部有三对足,两对翅等。

2. 解剖观察蝗虫头部(1)用解剖剪将蝗虫头部剪下,放在解剖盘上。

(2)用解剖针轻轻挑开头部皮肤,观察头部内部结构。

(3)记录头部各器官的位置、形态和功能,如一对复眼、三对单眼、一对触角、口器等。

3. 解剖观察蝗虫胸部(1)用解剖剪将蝗虫胸部剪下,放在解剖盘上。

(2)用解剖针轻轻挑开胸部皮肤,观察胸部内部结构。

(3)记录胸部各器官的位置、形态和功能,如三对足、两对翅、一对触角等。

4. 解剖观察蝗虫腹部(1)用解剖剪将蝗虫腹部剪下,放在解剖盘上。

(2)用解剖针轻轻挑开腹部皮肤,观察腹部内部结构。

(3)记录腹部各器官的位置、形态和功能,如一对触角、一对尾须、一对生殖器官等。

5. 观察蝗虫的呼吸器官(1)用放大镜观察蝗虫的气门,了解其位置和数量。

(2)用解剖针挑开蝗虫的气门,观察气管的分支和分布。

(3)记录蝗虫呼吸器官的位置、形态和功能。

6. 观察蝗虫的生殖器官(1)用放大镜观察蝗虫的生殖器官,了解其位置和形态。

(2)用解剖剪将蝗虫生殖器官剪下,放在解剖盘上。

(3)用解剖针轻轻挑开生殖器官,观察其内部结构。

(4)记录蝗虫生殖器官的位置、形态和功能。

四、实验结果与分析1. 蝗虫的整体形态特点:身体分为头、胸、腹三部分,胸部有三对足,两对翅,头部有一对复眼、三对单眼、一对触角、口器等,腹部有一对触角、一对尾须、一对生殖器官等。

观察蝗虫的生活史标本蝗虫(学名:Locusta migratoria)是一种昆虫,属于蝗科。

它们通常生活在干燥草原地区,以植物为食。

蝗虫在生命周期中经历了一系列的发育阶段,被称为生活史标本。

本文将对蝗虫的生活史标本进行观察和分析。

蝗虫的生命周期包括卵、若虫、成虫三个阶段。

首先是卵的阶段。

蝗虫的卵通常在干燥的土地上产卵,这样可以降低卵受到湿度的影响。

雌性蝗虫在土地上挖一个小坑,将卵一粒粒地放置在坑内。

一般情况下,一只雌蝗虫每次产卵都有几百颗,甚至上千颗。

卵是褐色的,稍微呈椭圆形,并且具有坚硬的外壳来保护卵的安全。

在适宜的温度和湿度条件下,卵经历了一段时间的休眠后出现孵化的迹象。

卵孵化后就是若虫阶段。

刚孵化出来的若虫呈现出浅绿色,并且身体微不可见。

在成长过程中,若虫会经历几次蜕皮。

每一次蜕皮之后,它们的身体增大,颜色逐渐由浅绿色转变为深绿色。

若虫期一般持续两周至一个月不等,取决于食物的供应和环境条件。

若虫是蝗虫生命周期中最脆弱的阶段,容易受到天敌和食物短缺的影响。

当若虫期结束后,蝗虫进入成虫阶段。

成虫是蝗虫生命周期中最有影响力和破坏力的阶段。

成蝗虫通常体长数厘米至数十厘米,体形较大。

它们的身体呈现出黄褐色或深褐色,具有较强的翅膀和强壮的后腿,可以跳跃数米的距离。

成虫主要通过飞行和跳跃来寻找和迁徙到新的食物源。

蝗虫的种群在特定的条件下可以快速膨胀,形成大规模的蝗灾。

蝗灾对农作物和生态系统造成了严重的破坏。

蝗虫的生活史标本对于研究昆虫行为和生态系统中的食物链关系具有重要的意义。

通过观察蝗虫的生命周期,我们可以更好地了解它们的适应性和生存策略。

此外,蝗虫的大规模迁徙现象也引起了人们的广泛关注。

国际社会和科学家们通过监测和预测蝗虫迁徙的路线和规模,可以及时采取有效的措施来控制蝗灾的发生。

总结起来,蝗虫的生活史标本经历了卵、若虫和成虫三个阶段。

它们以草原植物为食,具有较强的繁殖和迁徙能力。

蝗虫的生命周期对于研究昆虫生态和控制蝗灾具有重要意义。

草原蝗虫调查规范1 范围本标准适用的草原蝗虫主要种类有亚洲小车蝗、白边痂蝗、鼓翅皱膝蝗、宽须蚁蝗、毛足棒角蝗、宽翅曲背蝗、狭翅雏蝗、大垫尖翅蝗、意大利蝗、西伯利亚蝗、红胫戟纹蝗、亚洲飞蝗、西藏飞蝗等。

本标准规定了草原蝗虫虫情及蝗区环境情况调查的方法。

本标准适用于草原蝗虫的调查工作。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码NY/T 1233-2006 草原资源与生态监测技术规程3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1草原 grassland本标准所称草原,是指天然草原和人工草地。

天然草原包括草地、草山和草坡,人工草地包括改良草地和退耕还草地,不包括城镇草地。

3.2草原蝗虫 grassland locust and grasshopper在草原上发生、分布的直翅目蝗总科和蚱总科昆虫的总称。

3.3防治指标 controlling threshold为蝗虫种群密度值,当蝗虫种群密度达到此值时应采取防治措施时,以防止危害损失超过经济允许损失水平。

3.4宜生区 suitable area适宜于某种草原蝗虫生长发育的区域。

3.5常发区 regular area蝗虫虫口密度在10年内有3年以上(含3年)达到防治指标,防治后3~5年仍能达到防治指标的区域。

3.6偶发区 occasional area蝗虫虫口密度在10年内有1年~2年达到防治指标的区域。

3.7核心区 key area蝗虫集中孳生繁殖的区域。

3.8扩散区 dispersal area蝗虫因发育、取食、繁殖或环境改变等迁入的区域。

3.9为害 damage蝗虫种群密度超过防治指标。