中国汉字的起源、演变及分类 吴

- 格式:ppt

- 大小:3.86 MB

- 文档页数:39

中国古文字的演变过程中国文字的演变顺序大致为甲骨文——金文——篆书——隶书——楷书——草书——行书。

1.甲骨文甲骨文又称“契文”、“殷墟文字”。

据考古发现,甲骨文是最早期的成体系的古汉语文字,最早出土于河南省安阳市殷墟。

甲骨文是镌刻或写在龟甲和兽骨上的文字。

由于缺乏对自然科学的认识,所以每当人们遇到一些事情的时候,就需要占卜,所以才会在甲骨上面刻上了文字,并且因为古人相当重视占卜,所以甲骨文就这样慢慢的传承了下来,在历史的发展中不断的进步,最终慢慢的演化成为了后来的汉字。

2.金文金文是指汉字的一种书体名称,指的是铸造在殷商与周朝青铜器上的铭文,也叫钟鼎文。

商周是青铜器的时代,青铜器的礼器以鼎为代表,乐器以钟为代表,“钟鼎”是青铜器的代名词。

金文运用了约八百年,从商代末期到秦灭六国。

金文课略分为四种,即商朝金文(其最长之文,仅有四十余字)、西周金文(金文逐渐兴盛,多记载天子之事)、东周金文(多记录王公大成之事,全盛时期)、秦汉金文(金文渐渐衰败)。

3.篆书篆书是大篆和小篆的统称。

大篆指金文、籀文、六国文字,它们保存着古代象形文字的明显特点。

小篆也称“秦篆”,是秦国的通用文字,大篆的简化字体,其特点是形体均匀齐整、字体较容易书写。

4.隶书隶书是汉字中常见的一种庄重的字体,书写效果略微宽扁,横画长而直画短,讲究“蚕头燕尾”、“一波三折”。

它起源于秦朝,在东汉时期达到顶峰,书法界有“汉隶唐楷”之称。

也有说法称隶书起源于战国时期。

5.楷书我国的楷书,虽然在东汉时期已经有萌芽,但是真正文人化的楷书的出现还是在魏晋时期,楷书从民间萌芽走向书法正统,作为一种时尚被当时的文人士大所学习。

这也是我们目前使用最广泛的汉字。

6.草书草书是汉字的一种字体,不论年代,凡是写的潦草的字都算是草书。

草书起始于汉朝,是为了是写简便在隶书的基础上演变出来的,有章草、今草和狂草之分。

草书的特点是跌宕落笔,运转龙蛇,一气呵成。

7.行书行书分为行楷和行草两种。

汉字的起源与发展汉字是中国古代文化的瑰宝,也是世界上最早的文字之一。

它经历了漫长的发展历程,从最初的象形文字逐渐演变为现代的简化字体。

本文将详细介绍汉字的起源与发展,以及它在中国文化中的重要地位。

一、汉字的起源汉字的起源可以追溯到约5000年前的中国新石器时代。

当时的人们在兽皮、骨头等上面刻画出象形图案,用来记录生活中的事物和经验。

这些图案逐渐演变成了最早的象形文字,比如“日”字就是太阳的形状,而“人”字则代表人的形态。

随着时间的推移,人们开始将象形文字进行简化,以便更方便地书写。

这就是象形文字向指事字的转变。

指事字是用最简单的线条表示事物的特征,例如“上”字用一条竖线表示高度,表示在上方。

这种简化的方式大大提高了书写的效率。

二、汉字的演变与发展1. 象形文字的演变在象形文字的基础上,人们开始使用会意字,即通过组合象形文字来表示新的含义。

例如,“木”和“子”组合在一起就表示“林”,表示多棵树木的集合。

这种方式使得汉字的表达能力更加丰富。

随着时间的推移,人们逐渐摒弃了象形文字的形状,而是将其简化成更加易于书写的形式。

这就是汉字的形态演变过程。

例如,“马”字的早期形态是一个马的全身图案,而现代的“马”字则只保留了马的头部特征。

2. 汉字的结构特点汉字的结构特点主要包括字形、字义和字音三个方面。

字形是指汉字的外形特征,字义是指汉字所代表的含义,字音是指汉字所对应的发音。

这三个方面相互关联,共同构成了汉字的完整表达。

汉字的字形可以分为六种基本结构:象形字、指事字、会意字、形声字、转注字和假借字。

每一种结构都有其独特的特点和发展历程。

3. 汉字的简化随着社会的发展和科技的进步,为了提高汉字的书写效率,中国政府在20世纪50年代开始进行了汉字的简化工作。

经过多年的努力,汉字的繁体字被简化为简体字,大大减少了书写的繁琐程度。

然而,汉字的简化也引起了一些争议。

一些人认为简化字破坏了汉字的美感和文化传承,而另一些人则认为简化字提高了汉字的实用性和普及程度。

汉字的演变过程表 Modified by JEEP on December 26th, 2020.一、汉字的演变过程表:汉字经过了6000多年的变化,其演变过程是:甲骨文→金文→小篆→隶书→楷书→行书(商)(周)(秦)(汉)(魏晋)草书以上的“甲金篆隶草楷行”七种字体称为“汉字七体”。

●汉字的产生,有据可查的,是在约公元前14世纪的殷商后期,这时形成了初步的定型文字,即甲骨文.甲骨文既是象形字又是表音字,至今汉字中仍有一些和图画一样的象形文字,十分生动.●到了西周后期,汉字发展演变为大篆.后来秦朝丞相李斯对大篆加以去繁就简,改为小篆.●至汉代,隶书发展到了成熟的阶段,汉字的易读性和书写速度都大大提高.●隶书之后又演变为章草,而后今草,至唐朝有了抒发书者胸臆,寄情于笔端表现的狂草.●随后,糅和了隶书和草书而自成一体的楷书(又称真书)在唐朝开始盛行.我们今天所用的印刷体,即由楷书变化而来.●介于楷书与草书之间的是行书,它书写流畅,用笔灵活,据传是汉代刘德升所制,传至今日,仍是我们日常书写所习惯使用的字体.二、五个阶段汉字的演变过程,可以简略归纳为五个阶段:声、形、象、数、理。

⑴“声”是任何一种语言的必要组成部分。

在遥远漫长的太古时代,人类从本能的“哭声、笑声……”或模仿大自然的“鸟鸣、虫叫、兽吼、风声、雷声、雨声……”中逐渐分化出具有一定意义、代表一定事物的“声音”,“鹅、鸡、鸭、猫……”等家禽和家畜可能是依据其叫声而定其名的。

⑵“形”是语言的第二个重要组成部分,但不是必要的。

在远古时代人类主要面临的是生存和种族延续问题。

在与大自然和猛兽毒蛇等的斗争过程中,有时需要用“形”或“画”来表示事物。

例如:远出狩猎,为了不至于迷失道路,可能在岩石上或树干上做一些标记。

人类在狩猎时,也注意观察野兽的足迹,以辨别出野兽的特性。

另外,人类也可能出于对神秘大自然的崇拜或对美的事物的追求,在岩洞壁上,画上“日、月、人、山、木、屮、动物、祖先……”等图象。

汉字的起源与发展汉字是中国古代的文字,也是世界上最古老、使用最广泛的文字之一。

它的起源可以追溯到公元前14世纪的商朝时期,经过漫长的发展,逐渐形成了现代汉字的样貌。

本文将从汉字的起源、演变和发展等方面进行详细介绍。

一、汉字的起源汉字的起源可以追溯到中国古代的象形文字。

最早的汉字是由古人通过对自然界事物的观察和模仿而创造出来的。

例如,“日”字就是由太阳的形状演变而来的,它的象形意义就是太阳。

古代人们通过将这些象形符号组合起来,表达出更加复杂的意思。

二、汉字的演变随着时间的推移,汉字逐渐演变为更加简化和规范的形式。

最早的汉字是由许多笔画组成的,而且形状比较复杂。

后来,人们开始进行汉字的简化,将一些复杂的字形简化为更加容易书写的形式。

例如,“人”字的早期形状是一个人的侧面,后来演变为现在的“亻”字形。

随着汉字的演变,还出现了一些注音符号,用于标注汉字的读音。

这些注音符号在古代的字典和注释中得到广泛应用,对于研究古代文献和发展汉字的规范化起到了重要的作用。

三、汉字的发展汉字的发展经历了几千年的时间,逐渐形成了现代汉字的样貌。

在中国历史上,汉字的发展与政治、文化等方面的变化密切相关。

例如,在秦朝统一中国之后,秦始皇下令统一文字,推行小篆,使得汉字的书写和使用得到了进一步的规范。

在汉字的发展过程中,还出现了一些重要的文化传统,如书法艺术和字学研究。

书法艺术是通过用毛笔书写汉字,以表达美感和意境的一种艺术形式。

字学研究则是对汉字的形态、结构和意义进行系统研究的学科。

现代汉字的发展主要体现在两个方面:一是汉字的简化,二是汉字的标准化。

汉字的简化是为了提高汉字的书写速度和便捷性,使得更多的人能够掌握和使用汉字。

汉字的标准化则是为了统一汉字的书写和使用规范,提高汉字的传播和交流效果。

总结起来,汉字的起源与发展是一个漫长而复杂的过程。

它不仅是中国古代文化的瑰宝,也是世界文化的重要组成部分。

随着科技的发展和社会的进步,汉字的使用方式可能会发生改变,但汉字作为中华民族的独特符号,将永远承载着中华文化的精髓和智慧。

一般说来,中国汉字演变过程是:甲骨文—金文—小篆—隶书—楷书—行书—草书,这七种字体也被史学家称为“汉字七体”。

作为我国时代最早、体系较为完整的文字,甲骨文出现于约公元前14世纪的殷商后期,是指通行于殷商时代刻写在龟甲兽骨上的文字。

其既是象形字又是表音字,至今汉字中仍有一些和图画一样的象形文字,十分生动。

甲骨文在商代已经普遍适用,将占卜的情况及殷王的事迹等刻写在经过处理过的龟壳上。

到了西周,甲骨文已经用得不多了。

那时人们开始将文字刻于铜器上,俗称铭文。

在这一阶段,记录的内容就不仅仅局限在占卜等,当朝历史事件和大臣们的功过、赏赐都有记录。

不过对于甲骨文是中国最早的文字,近些年学术界也有不同声音,有人认为:汉字产生前,最像是文字的符号是陶文。

目前陶文已经出土的资料很多,但它不像甲骨文那样有成文的篇幅,只有单个的符号。

从现在的研究来看,陶文与汉字有渊源关系,这是肯定的。

但甲骨文应该还是最早的、体系较为完整的文字。

汉字的第一次变革出现在西周后期。

而推动变革的是一个叫史籀的周宣王时期太史。

西周时期很重视教育,小孩八岁就要进学校认字,但至于怎么写,就随便你了,比如跳舞的“舞”字,有的人就造一个人在跳舞的字,有的人就造几个人在跳舞的字,有很多种写法。

史籀看到这种情况觉得很不好办,一个国家文字都不成规矩,万一你造的字别人认不得怎么办呢?于是他就发明了一种叫“大篆”的字,把一些不能普及的字丢弃,把一个字的多种写法聚合成一个字,并遵循一定规则,他还把自己造的字做成一部书,叫《史篇》。

史籀发明的大篆精简了很多异体字,同时对文化普及也起到了很大作用。

东周的铜器铭文较西周更为成熟。

与此同时,特别是在战国时期,文字存在的材质开始丰富,据程燕介绍,不仅是铜器,还出现了兵器、玺印、货币、石刻、帛书和竹简等。

而当时的古文字目前被发现比较多的是竹简,例如上海博物馆藏的“战国楚竹书”、清华大学藏的“楚竹书”,此外1992年公布的湖北荆门“包山竹简”,1998年公布的郭店竹简均在国际上引起了轰动。

汉字起源演变汉字的演变及造字原理汉字产生于原始社会末期,至今已有五六千年的历史。

从比较成熟的甲骨文算起,也有三千多年的历史。

从甲骨文产生至今,汉字字体发展经历了古文字和今文字两大阶段。

古文字阶段可分为甲骨文、金文、大篆、小篆等四个阶段。

今文字阶段可以分为隶书、草书、楷书等几个阶段。

汉字字体演变史:1、甲骨文甲骨文是三千多年前殷商时代通行的文字。

甲骨文主要记录商代王室贵族有关占卜活动的内容,因为是刻在龟甲和兽骨上面的,所以人们称之为甲骨文。

甲骨文的主要特点是:图画特征明显,由于是用刀在龟甲兽骨上刻写的,因此笔画比较细瘦,字形大小不一。

4、小篆小篆是秦统一六国后通行于全国的标准字体。

秦始皇统一六国后,实行“书同文”的政策,以秦国流行的大篆作为整理汉字的基础,省改大篆的笔划和结构,使之更加简易、规范,从而使原来纷繁复杂的汉字字体统一起来,有了共同的标准,这种统一的字体就是小篆。

小篆是我国历史上第一次汉字规范化的产物,在汉字发展史上具有十分重要的地位。

小篆的通行,结束了从甲骨文以来一千余年汉字形体纷繁、写法多样的混乱局面。

小篆的主要特点:笔画、结构简易规范,字体、字形高度统一。

5、隶书隶书是出现于战国,形成于秦代,在民间广泛流传的一种字体。

秦代的一些下层办事人员,为了省时、快速,在抄写东西时不完全按照小篆的笔画、结构书写汉字,从而逐渐形成了一种新字体。

因为这种字体多为下层官吏、徒隶等使用,所以被称为隶书。

在秦代,隶书只对小篆起辅助作用,正式场合仍然要用小篆。

到了汉代,隶书终于发展成为一种全新的汉字字体,并取代了小篆成为通用字体。

隶书的主要特点:完全打破了小篆的结构,形成了点、横、竖、撇、捺等基本笔画,笔画讲究波势挑法;结构匀称、棱角分明,字形扁方,整齐美观;图画性完全消失,字体完全符号化。

所以说,隶书是汉字发展史上的一个转折点,是古今文字的分水岭。

6、草书草书是汉代为提高书写速度在隶书的基础上形成的一种字体。

文字的演变历史甲骨文(商)→金文(周)→小篆(秦)→隶书(汉)→楷书(魏晋)→行书(魏晋)→草书(唐宋)【简介】1、甲骨文甲骨文是中国已发现的古代文字中时代最早、体系较为完整的文字。

甲骨文主要指殷墟甲骨文,又称为“殷墟文字”、“殷契”,是殷商时代刻在龟甲兽骨上的文字。

2、金文金文是指铸刻在殷周青铜器上的铭文,也叫钟鼎文。

商周是青铜器的时代,青铜器的礼器以鼎为代表,乐器以钟为代表,“钟鼎”是青铜器的代名词。

3、小篆小篆是在秦始皇统一中国后(前221年),推行“书同文,车同轨”,统一度量衡的政策,由宰相李斯负责,在秦国原来使用的大篆籀文的基础上,进行简化,取消其他六国的异体字,创制的统一文字汉字书写形式。

4、隶书隶书,亦称汉隶,是汉字中常见的一种庄重的字体,书写效果略微宽扁,横画长而直画短,呈长方形状,讲究“蚕头雁尾”、“一波三折”。

5、草书汉字的一种书体,特点是结构简省、笔画连绵。

形成于汉代,是为书写简便在隶书基础上演变出来的。

有章草、今草、狂草之分。

6、楷书楷书,又称正楷、楷体、正书或真书,是汉字书法中常见的一种字体。

其字形较为正方,不像隶书写成扁形。

楷书仍是现代汉字手写体的参考标准,也发展出另一种手写体——钢笔字。

7、行书行书在楷书的基础上产生,是介于楷书、草书之间的一种字体,是为了弥补楷书的书写速度太慢和草书的难于辨认而产生。

扩展资料:汉字的国际影响1、对日本文字的影响日本民族虽有着古老的文化,但其本族文字的创制则相当晚。

长期以来,其人民是以汉字作为自己传播思想、表达情感的载体,称汉字为“真名”。

尽管自十世纪起,假名文字已在日本盛行,但汉字的使用却并未因此而废止。

时至今天,已在世界占据重要地位的日本文字仍保留有一千多个简体汉字。

2、对朝鲜(韩国)文字的影响中国古代的制度和文化一直影响着朝鲜,因此朝鲜把本民族文字称谚文(非正式文字)。

谚文的创制和应用是古代韩国文化的一项重要成就,但是20世纪前却并没有得到大范围应用。

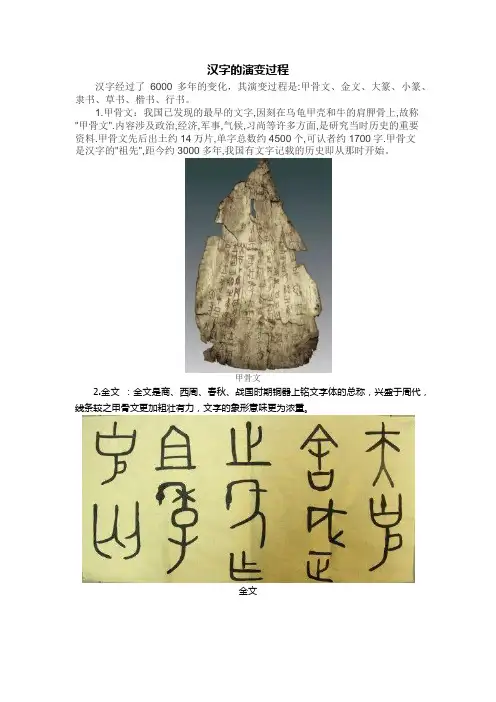

汉字的演变过程汉字经过了6000多年的变化,其演变过程是:甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书、草书、楷书、行书。

1.甲骨文:我国已发现的最早的文字,因刻在乌龟甲壳和牛的肩胛骨上,故称"甲骨文".内容涉及政治,经济,军事,气候,习尚等许多方面,是研究当时历史的重要资料.甲骨文先后出土约14万片,单字总数约4500个,可认者约1700字.甲骨文是汉字的"祖先",距今约3000多年,我国有文字记载的历史即从那时开始。

甲骨文2.金文:金文是商、西周、春秋、战国时期铜器上铭文字体的总称,兴盛于周代,线条较之甲骨文更加粗壮有力,文字的象形意味更为浓重。

金文3.大篆(石刻文):产生于周代,兴盛于秦代。

大篆4.小篆:秦始皇统一天下之后,实行了一连串的改革;其中,统一文字就是一项十分重要的政策.统一后的字称为小篆.此种书体上承东周时秦国器铭与刻石文字,会融各地书风而成,为中国第一次统一之字体,居书史转变之关键.秦文是在"金文","籀文"(大篆)的基础上发展起来的一种书体,故秦文又称"秦篆",后人又用"小篆"称之。

小篆5.隶书:隶书是小篆的简便写法,最早流行于秦代下层人物中间,相传为程邈在监狱中将其整理成一种新字体.图为湖北出土的秦隶竹简。

隶书在汉代(公元前206-220年)得到了很大发展,变无规则的线条为有规则的笔画,奠定了现代汉字字形结构的基础。

隶书6.草书与行书:古代的中国人还创造出了两种可以快速书写的字体:草书和行书.草书主要有章草,今草和狂草3种.中国浙江的"兰亭碑亭"是个有名的地方,当年,王羲之在这里写下被誉为"天下第一行书"的《兰亭集序》。

草书的诞生标志着书法成为一种能够高度自由地抒发情感、表现书法家个性的艺术。

草书行书是介于草书和楷书之间的一种字体。

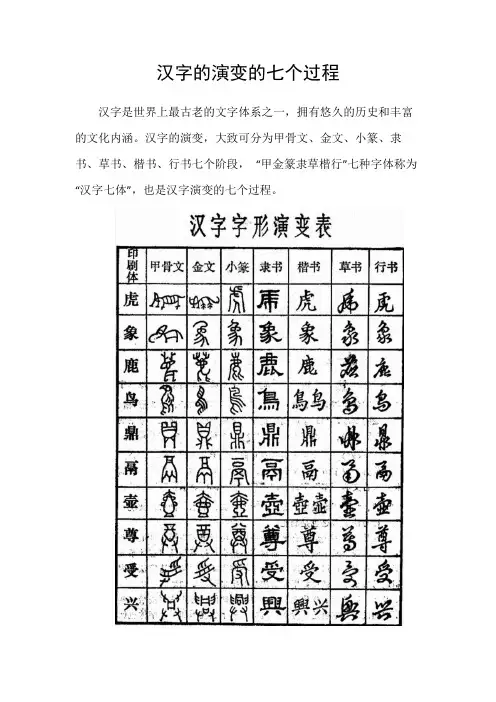

汉字的演变的七个过程汉字是世界上最古老的文字体系之一,拥有悠久的历史和丰富的文化内涵。

汉字的演变,大致可分为甲骨文、金文、小篆、隶书、草书、楷书、行书七个阶段,“甲金篆隶草楷行”七种字体称为“汉字七体”,也是汉字演变的七个过程。

一、甲骨文(约公元前1300年至公元前1046年)甲骨文发现时间实在清光绪二十五年(1899年),在商朝后期王都的遗址——殷墟(今河南省安阳市小屯村)。

甲骨文最早的作用是用于商王朝用于占卜的记录,为了更好的保留信息,古人使用龟甲或兽骨作为载体,讲文字刻画在上面。

最原始的甲骨文按照事物的样子或特点,创造出能够代表这类事物的符号。

甲骨文是中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉甲骨文是刻写在兽骨或龟甲上的文字,是商朝时期的遗物。

甲骨文笔画复杂,象形意味浓厚,是汉字的雏形。

二、金文(约公元前1046年至公元前221年)金文出现的时间是在周朝时期,主要的文字载体是青铜器,先秦时期,人们对材料的认识还不够全面,把铜称为金,因此就把雕刻在青铜上的文字叫做金文。

金文的文字特点是象形的程度开始降低,笔画相对于甲骨文笔画较少,写起来和认识比较容易。

金文是铸刻在青铜器上的文字,是西周时期的主要文字。

金文比甲骨文更加成熟,笔画线条更加流畅,结构更加严谨。

三、篆书(约公元前221年至公元220年)小篆的产生是在秦始皇统一六国之后,当时秦始皇也要统一文字(“书同文”“车同轨”),于是丞相李斯负责,在秦国原来使用的大篆籀文基础上进行简化,最后创制了统一汉字书写形式,也就是小篆。

小篆的特点是构字线匀圆整齐,线条化,结构统一,定型化。

篆书笔画粗细均匀,形体匀整,具有典雅庄重的特点。

小篆是在秦朝的时候形成的,但秦朝这个朝代非常的短暂,15年的时间,所以小篆的通行时间并不长,但并不影响它的历史地位,小篆是汉字发展的一个重要阶段,标志着汉字的第一次统一。

四、隶书(约公元前220年至公元250年)隶书是在篆书的基础上发展起来的,笔画更加简化,结构更加平直,书写更加方便。

中国汉字的演变史详细

中国汉字的演变是一个漫长而复杂的历史过程,可以追溯到数千年前。

以下是中国汉字演变史的主要阶段:

1. 甲骨文时期(约公元前1600年-公元前1046年):

- 最早的汉字形式出现在甲骨文中。

甲骨文是商代晚期的一种文字,主要刻在龟甲和兽骨上,多用于卜辞。

2. 金文和大篆时期(公元前1046年-公元前221年):

- 商代末期的甲骨文字逐渐演化为金文,这是商周时期青铜器上刻的文字形式。

而商周时期末期的秦国秦始皇时期,大篆开始出现,为后来的小篆奠定了基础。

3. 小篆时期(公元前221年-公元3世纪):

- 秦始皇统一六国后,统一了文字,制定了小篆。

小篆是一种笔画繁多、结构复杂的字体,主要用于印刷、刻石等工艺。

4. 隶书时期(公元2世纪-公元3世纪):

- 隶书是为了方便书写而在小篆基础上发展起来的字体,笔画简化,结构清晰。

隶书成为汉代官方文件和文献的主要书写体。

5. 楷书时期(公元3世纪至今):

- 楷书在隶书的基础上发展而来,形成了更加规范、简练的字体。

楷书是现代书法的基础,广泛用于印刷、书写和传统绘画。

6. 行书、草书、篆书等书体的演变:

- 在楷书的基础上,衍生出了许多不同的书体,如行书、草书、篆书等。

每种书体都有其独特的风格和特点,丰富了汉字的书写表现形式。

总体而言,中国汉字的演变是一个不断变革、发展和创新的历史过程。

每个时期的字体都反映了当时社会、文化和科技的特点,而今天,汉字仍然是中文书写的基础,也是中华文化传承的一个重要组成部分。

中文字的历史演变过程

汉字演变过程经历过:

甲骨文→金文→大篆→小篆→六国文字→隶楷→简化

1、甲骨文

古代用写或刻的方式,在龟甲、兽骨上所留下的文字。

现在发现最早的甲骨文是商朝盘庚时期的甲骨文,甲骨文大部分也是象形字或会意字,形声字只占20%左右。

甲骨文象形程度高,且一字多体,笔画不定。

这说明中国的文字在殷商时期尚未统一。

2、金文

古代称铜为金,故铸刻在青铜器上的文字叫做金文,又叫钟鼎文、铭文。

商代金文多为象形字以及由象形字合成的会意字。

这些字像一幅幅图画,生动逼真,浑厚自然,有的呈团块状。

3、大篆

据传为周朝史籀(周宣王的史官)所创,故又称籀文、籀篆、籀书等。

大篆散见于《说文解字》和后人所收集的各种钟鼎彝器中,其中以周宣王时所作石鼓文最为著名。

大篆是古字向小篆过渡的一种汉字字体。

4、小篆

小篆是由大篆简化而成。

相对于大篆而言,小篆的形体结构简明、规正、协调,笔势匀圆整齐,偏旁也发生一定的变异和合并。

与大篆相比,小篆的图画性已经大大减弱,每个字的结构已经比较固定。

5、六国文字

秦国以外的国家所用的文字统称为“六国文字”。

六国文字属于古字范畴,图画性强,形状不定,难以识别。

6、隶楷

在小篆通行不久,民间又创造一种比小篆更为简便、更为定型的新书体。

这就是“隶书”。

隶书改篆书一味圆转的线条为方折的笔画,顺应了社会对书写方便和规范的需要。

7、简化

汉字中许多字自古以来在民间就有多种写法,有的写法笔画多,有的写法笔画少。

笔画多的叫做繁体字,笔画少的叫做简体字。

汉字字体演变的顺序一、汉字的起源与发展汉字是中国古代的文字,具有悠久的历史和丰富的文化内涵。

汉字的起源可以追溯到距今约5000年前的新石器时代晚期,当时人们开始使用象形文字来记录信息。

随着时间的推移,汉字逐渐演变为现代汉字,并形成了不同的字体风格。

二、篆书(Seal Script)篆书是最早出现的一种汉字字体,起源于商周时期(公元前16世纪-公元前256年)。

篆书以其独特的笔画结构和方正刚劲的风格而闻名。

篆书是由刻在印章上的文字演变而来,因此也被称为“印鉴文字”。

篆书具有高度凝练、简洁大气的特点,每个笔画都十分精确和规范。

它使用直线和弯曲线条来表达意思,没有太多装饰性元素。

篆书在古代被广泛应用于印章、铭文、碑刻等领域。

三、隶书(Clerical Script)隶书出现在秦汉时期(公元前221年-公元220年),是篆书的衍生体。

隶书的特点是笔画横平竖直,结构严谨,具有较强的规范性。

隶书在书写上更加追求工整和规范,每个字的笔画之间要有一定的间距。

与篆书相比,隶书的线条更加柔和流畅,有一定的装饰性。

隶书在汉代被广泛应用于文书、奏章等正式场合。

四、楷书(Regular Script)楷书是中国传统汉字字体中最常用的一种,起源于东晋时期(公元317年-公元420年)。

楷书以其端庄大方、清秀工整的风格而著名。

楷书是汉字字体中最标准、最规范的一种,每个笔画都非常清晰和准确。

楷书遵循严格的结构和比例,每个字都呈现出平衡和谐的美感。

楷书在中国传统文化中占据重要地位,广泛应用于文章、诗歌、字帖等领域。

五、行书(Semi-Cursive Script)行书出现在东晋时期(公元317年-公元420年),是楷书的一种变体。

行书在楷书的基础上加入了一定的草书笔画,使字体更具动态和流畅感。

行书是汉字字体中介于楷书和草书之间的一种风格。

它的笔画比楷书更加潇洒,但比草书更加规范。

行书在中国历史上非常流行,被广泛应用于诗文、字画等领域。

中国字的由来和演变是一个复杂而悠久的历史过程。

最早的汉字可以追溯到商代的甲骨文,这是一种刻在龟甲和兽骨上的文字,主要用于记录占卜和祭祀等活动。

到了西周时期,汉字逐渐发展成为一种成熟的文字系统,称为金文或钟鼎文。

春秋战国时期,由于诸侯割据,汉字的写法出现了不同的风格和特点,这一时期也是中国历史上文字演变最活跃的时期之一。

到了秦始皇统一六国后,实行“书同文”的政策,将各地的文字统一为秦篆,这是汉字第一次大规模的统一和规范化。

汉代以后,汉字逐渐演变成为隶书、楷书、行书和草书等不同的书法形式。

隶书的出现是中国文字史上的一个重要转折点,它标志着汉字从象形文字向抽象文字的转变。

楷书和行书则更加简化和规范化,成为现代汉字的基础。

在汉字的演变过程中,还出现了许多书法家和书法作品,如王羲之的《兰亭序》、颜真卿的《祭侄文稿》等,这些作品不仅具有艺术价值,也是研究中国文字历史的重要资料。

总之,中国字的由来和演变是一个漫长而复杂的过程,它不仅体现了中国历史的变迁和发展,也体现了中国文化的博大精深。

汉字的起源以及具体演变过程信息中国汉字的起源可以追溯到公元前6000年。

据史料记载,当时人们用画像示意有关东西的特征来表达抽象概念,从而形成了汉字。

在过去几千年中,汉字在不断发展,演变,形成了今天的中国汉字。

距今6000年前,肃宗时期,商朝文字和甲骨文诞生。

甲骨文,也称为“旧甲骨文”,是在甲骨上刻写的复杂描绘,具有一定的意义,是中国文字的起源。

商朝用它表达抽象概念和语言,而商朝文字是甲骨文的简单发展。

在约公元前1200年,随着东周的发展,书法出现了很大的变化,采用的文字逐渐转变为简体文字。

东周文字不仅改变了汉字的形状,而且重新编组字形,形成了一种新的文字系统。

在后来,秦始皇公元前221年统一了中国,并将六国文字统一为“繁体”,称为“小篆”,用于书写,从此中国汉字开始被正式使用,这一过程也是汉字演变史上非常重大的一环。

在隋朝以后,汉字又经历了长期的演变,北朝时期出现“隶书”,它是小篆的一种流派,以其精湛的结体书法,宽大的草体书法而闻名。

另一个巨大的变化出现在宋代,宋代书法家用新发明的“行书”,将汉字书写发展成中国永久的文字形式,这也是汉字在古代演变过程中最重要的一步,也是现今汉字书法的基础。

随着文字的变化,汉字也在不断发展。

明清时期,出现“楷书”,它是以宋代书法的基础上,再发展的行书的一种流派,它的字体较宋代书法更加端庄,协调,圆润,极具书写美感。

此外,在汉字演变中,还出现了宫廷文字、和派文字、连笔文字等多种文字。

宫廷文字,也称宫体,是大家书写,受秦汉以来宫廷书法的影响,具有中规中矩性格,深受广大书法家喜欢。

和派文字以北京“和谐书坊”开创者郭沫若为代表,以回归宋代书法笔法流动,上提下拔,横竖交错为特征。

连笔文字,又称“篆刻”,是汉字艺术中激发最多观赏乐趣的一种文字,它是用粗笔压划一字多次,以粗细、拉撕等手法,勾勒而成的文字符号。

经过几千年的发展,汉字书写不断完善,演化出独特的书法艺术。

每一款汉字都是中华文化的瑰宝,最终运用在日常生活中。