中国汉字的演变过程(1)[1]

- 格式:ppt

- 大小:1.82 MB

- 文档页数:24

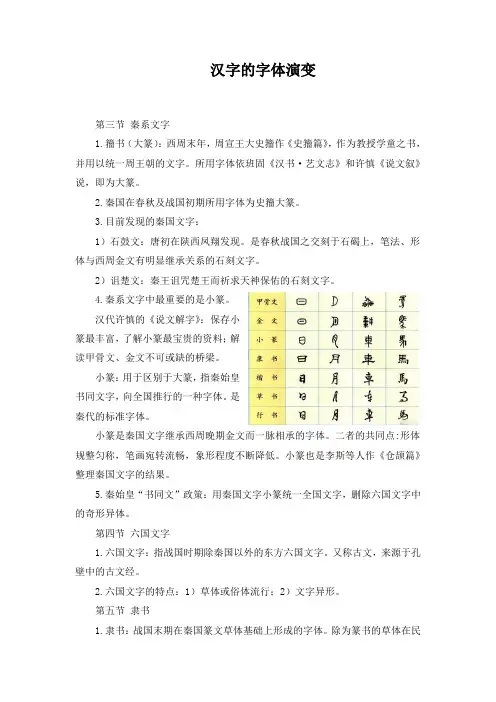

汉字的字体演变第三节秦系文字1.籀书(大篆):西周末年,周宣王大史籀作《史籀篇》,作为教授学童之书,并用以统一周王朝的文字。

所用字体依班固《汉书·艺文志》和许慎《说文叙》说,即为大篆。

2.秦国在春秋及战国初期所用字体为史籀大篆。

3.目前发现的秦国文字:1)石鼓文:唐初在陕西凤翔发现。

是春秋战国之交刻于石碣上,笔法、形体与西周金文有明显继承关系的石刻文字。

2)诅楚文:秦王诅咒楚王而祈求天神保佑的石刻文字。

4.秦系文字中最重要的是小篆。

汉代许慎的《说文解字》:保存小篆最丰富,了解小篆最宝贵的资料;解读甲骨文、金文不可或缺的桥梁。

小篆:用于区别于大篆,指秦始皇书同文字,向全国推行的一种字体。

是秦代的标准字体。

小篆是秦国文字继承西周晚期金文而一脉相承的字体。

二者的共同点:形体规整匀称,笔画宛转流畅,象形程度不断降低。

小篆也是李斯等人作《仓颉篇》整理秦国文字的结果。

5.秦始皇“书同文”政策:用秦国文字小篆统一全国文字,删除六国文字中的奇形异体。

第四节六国文字1.六国文字:指战国时期除秦国以外的东方六国文字。

又称古文,来源于孔壁中的古文经。

2.六国文字的特点:1)草体或俗体流行;2)文字异形。

第五节隶书1.隶书:战国末期在秦国篆文草体基础上形成的字体。

除为篆书的草体在民间通行,逐渐成为正规字体。

是汉代的标准字体。

2.隶书分为古隶和汉隶。

古隶:也称秦隶,还存在篆书痕迹,是尚未成熟的早期隶书。

汉隶(今隶):汉代逐渐成熟的隶书。

笔法几乎完全脱离了篆体,逐渐形成波挑笔势。

字形从略呈长方形变为略称扁方形。

3.从篆文发展成隶书的主要变化:字形结构的改造:(隶分隶合)1)将篆文圆转相连的笔画分解成平直的数笔。

2)将篆文相同的偏旁转化为不同位置的不同写法。

3)将篆文单个或多个不同的部件归并为相同的偏旁。

4)将篆文复杂的笔画省并为简单的笔画。

5)将篆文繁杂的字形省略一部分。

隶变:指篆书演变为隶书。

这是汉字发展史上最大最重要的变化,是古今文字的转折点。

从中国传统文化看汉字的起源与发展晨摘要:中国文化源远流长,博大精深。

而中国汉字则以其独特的形体,悠久的历史。

构成中华文化的一部分。

在汉字的起源于发展的过程中,离不开中华文化的孕育,另一方面汉字作为中华文化的表现载体反映着各个时代的文化与文明。

关键字:汉字的起源;汉字的发展;中国文化汉字作为汉民族的文字,在中国传统文化中充当着重要的角色。

其产生与发展,与中国这个具有五千年的文明古国的文化休戚相关。

中国作为世界四大文明古国之一与古巴比伦,古埃及,古印度文化的消亡,只留下一些历史的印记相比,中华文化不仅传承下来,而且不断发展。

伴随着文化的消亡的还有他们的文字。

因为文化的断层他们的文字已经很难被解读,湮没在历史的尘埃之中。

而寄生于汉文化的汉字则以顽强的生命力延续并得到发展。

即使中原地区几度被少数民族征服,在近代受西方文化的影响,汉字的性质与地位也几遭质疑。

但汉字在今天依旧被我们使用。

并且与世界接轨。

汉字与汉文化一脉相承,息息相关。

汉文化之所以具有如此旺盛的生命力,长达五千年而未曾断流,在世界文化史上都堪称一枝独秀。

其中最重要的一个原因即在于中华文化本身不好战,崇尚中庸之道。

中华文化以儒家文化为中国文化的主体,“仁、义、礼、智、信、温、良、恭、让”,是儒家倡导的行为准则。

《诗经》中说“言念君子,温其如玉”,是古代仕者的审美准则。

古巴比伦文明的消亡源于他们部奢靡,古埃及则是其对外的战争。

曾经辉煌一时的拜占庭帝国也因为十字军东征而导致其文化的式微。

纵观中国历史,自始皇起对对外战争就没有表现出很大的热情。

中国的统治者在乎的是国的安定,四海升平的繁荣。

即使好战的汉武帝对匈奴的战争也起于反击。

中国的地理环境,东临大海,南有喜马拉雅山,西有帕米尔高原,最大的威胁来自北方,而在封建社会开始就修筑长城抵御北方蛮族入侵。

因此中华文化是在一个封闭的环境中孕育发展。

这种环境造就了中国人保守严谨的性格,汉字的发明与发展与创制和使用正与这种性格息息相关。

一个汉字演变的故事一个汉字演变的故事(通用6篇)汉字是迄今为止连续使用时间最长的文字,也是上古时期各大文字体系中唯一传承至今的文字,中国历代皆以汉字为主要官方文字。

以下是小编整理的一个汉字演变的故事,希望对大家有所帮助。

一个汉字演变的故事篇1相传,上古时期有一条河名为繁水河(今南乐县梁村乡吴村北),依河定居着一个部族,他们靠种植农业和打鱼捉虾繁衍生息。

部族首领仓颉,二目重瞳,且是睁目降世,众人皆称奇事。

少年时代的仓颉聪明过人,且擅于描摹绘画。

有一天,仓颉与同伴在繁水河旁打闹玩耍,忽然从河水中游出一巨龟,同伴见状惊慌而去,独仓颉于沙地上画巨龟形状。

这巨龟受天地之灵气,得日月之精华,已成灵物。

它睁目细看,见仓颉生得虎头燕颔,日月角起,伏犀贯顶,大耳垂肩,二目重瞳犹似电闪,心中大悦,说道:“天生你大贵之相,必委以重任。

今天下有一圣贤之君,以土为德,名为黄帝,你将来可投奔于他,定成大器。

”说罢,那龟飘然而去。

后来繁水河泛滥,部落之民无法栖身,四散逃亡。

仓颉投奔了黄帝。

黄帝知其擅长描摹绘画,而且聪明过人,就封他为史官,负责结绳记事。

仓颉就把大事在绳上打一个大结,小事打个一小结,特别的事情则打一个特别的结,凡事相连就打一个连环之结,甚是细致。

有一年,蚩尤请出风伯和雨师,纵起狂风暴雨,困住黄帝,抢走了大批的牛羊和人民。

黄帝不服,让仓颉带上结绳前去评理。

那蚩尤为人狡诈,否认抢走了牛羊和人,仓颉拿出结绳上前理论,蚩尤却说如果能叫出人的名字和牛羊的颜色,就立即送回。

由于结绳记事简单,无法记得那样详细,结果黄帝与仓颉失败而归。

此后,仓颉决心研究出能详细记事的办法。

有一次,仓颉到阳虚山,只见河水涛涛,滚滚东去,忽见一只大龟背负一丹书前来,仓颉上前相拜,认出是曾经点化他投奔黄帝的那只灵龟。

仓颉便说,为创制详细记事的办法而苦恼。

灵龟就把背负丹书赐给了仓颉。

丹书全用红色写成,故称丹书,文字深奥,凡人不能认读。

得丹书后仓颉废寝忘食,朝夕研读,常仰观天上奎星圆曲之势,俯视山川脉络之象,又旁观鸟兽鱼虫之迹,草木器具之形,描摹绘写,造出各种不同的形势。

汉字演变发展过程

以下是一个简要的概述:

1. 甲骨文:约公元前14 世纪至公元前11 世纪,是商代后期(约前14~前11 世纪)王室用于占卜记事而刻写在龟甲或兽骨上的文字。

2. 金文:金文是指铸造在殷周青铜器上的铭文,也叫钟鼎文。

3. 大篆:大篆是西周晚期普遍采用的字体。

4. 小篆:小篆是秦始皇统一六国后,对大篆进行简化得到的字体。

5. 隶书:隶书产生于战国晚期,西汉时发展成熟,是两汉时期的主要字体。

6. 草书:草书形成于汉代,是为了书写简便在隶书基础上演变出来的。

7. 楷书:楷书也叫正楷、正书,形成于汉末,是魏晋南北朝以及隋唐时期的主要字体。

8. 行书:行书大约是在东汉末年产生的,是介于楷书、草书之间的一种字体。

9. 简化字:新中国成立后,对繁体字进行了简化,形成了现在通用的简化字。

古代文字的演变顺序汉字的演变顺序大致为甲骨文——金文——篆书——隶书——楷书——草书——行书。

一、甲骨文介绍1.介绍:甲骨文,是刻在龟甲兽骨上(主要是牛肩胛骨上的文字)。

它是我们今天所能看到的最的成体系的相当成熟的汉字材料。

2.形成:甲骨文是清末光绪年间在河南安阳县城西北五里路小屯村以北洹水以南发现的。

这个地方曾是殷商王朝都城的遗址,是一直到纣王灭亡的年间的都城。

所以,我们知道甲骨文是殷商时代的文字,距今约有3000年的历史。

解读:如今的汉字是由甲骨文演变而来,彼此存在千丝万缕的联系,所以说甲骨文开创了我们中华文明的源头也毫不为过。

二、金文介绍1.介绍:金文是中国古代的一种书体名称,指的是铸造在殷商与周朝青铜器上的铭文,也叫钟鼎文。

商周是青铜器的时代,青铜器的礼器以鼎为代表,乐器以钟为代表,“钟鼎”是青铜器的代名词。

2.形成:最早的甲骨文随着殷亡而消逝,金文起而代之,成为周代书体的主流,因铸刻于钟鼎之上,有时也称为钟鼎文。

据专家考察,商代铜器上便刻有近似图画之金文,其后继续演进,至商末之金文亦与甲骨文一致。

解读:因此金文是甲骨文之后演变而来。

三、篆书1.介绍:篆书,汉字的一种字体。

篆者,竹之彖也;彖者,豕之汇也;豕者,象之形也。

篆书,即象形性较强的书体;即隶书之前的字体。

篆书分为大篆和小篆。

2.形成:春秋战国时秦国曾使用籀文,后省改简化,逐渐演变为小篆。

秦始皇统一全国后,为消除战国时代文字异形的现象,命李斯、赵高、胡毋敬等人进一步整理小篆,使之成为通行全国的规范文字。

3.代表人物:李斯是秦朝宰相、小篆鼻祖。

作品仅有泰山会稽石刻存世。

他做了秦相后,整理制定了秦代的标准书体小篆。

解读:篆体包括隶书以前的所有书体以及延属,如金文、石鼓文、六国古文、小篆、缪篆、叠篆等。

所以篆体是金文之后演变的。

四、隶书1.介绍:隶书,有秦隶、汉隶等,一般认为由篆书发展而来,字形多呈宽扁,横画长而竖画短,讲究“蚕头燕尾”、“一波三折”。

专题08汉字书写、汉字常识和书法鉴赏【知识贮备】1、汉字1.汉字形体的大致演变历史:甲骨文→金文→大篆→小篆→隶书→楷书→草书→行书甲骨文:殷商时期,人们将文字刻写在龟甲或兽骨上,且连贯成句甚至成篇,具有了文字的所有要素。

在已发现的数十万件甲骨文片上,目前人们只识别出一千多字。

其主体是象形字。

金文:西周时,人们把文字铸刻在青铜器上,所以叫钟鼎文或铭文。

其特点是比甲骨文规范,文字笔画讲究线条美。

大篆:出现于西周晚期,有人将文字统一整理成一种样式,多象蝌蚪状,样式较为美观,也叫它“籀文”或“石鼓文”。

小篆:秦统一六国,李斯主持整理简化文字,做到“书同文”。

这种字笔画大大少于大篆,便于识记,人们称为小篆。

隶书:兴于汉,笔画变曲为直,结构简化,统称为“隶书”。

其又分为古隶(秦)与今隶(汉)。

楷书:萌芽于西汉,成熟于汉末,盛行于魏晋。

其更讲究横平竖直,规范美观,很便于识记和书写。

草书:起于汉代。

由于书写工具变硬(刀刻)为软(毛笔写),书写材料变成帛或纸,人们觉得工工整整一笔一划地写楷书不快捷,于是顺势将笔画连写,这就成了草书。

它又有章草、今草和狂草之分。

行书:成于东汉末年。

鉴于草书好写难认,人们采取折中之道,在楷书于草书之间,创造出一种新字体,既好写又好认,因此叫它“行书”。

2.汉字的造字法:“六书”:象形、指事、形声、会意、转注、假借。

其中象形、指事、会意、形声是“造字法”,而转注、假借是“用字法”。

(1)象形“画成其物,随体诘诎”。

用简单的线条描摹客观事物的形状,使人一看就能把字形与具体事物联系起来,知道它所代表的事物。

如“月”字像一弯明月的形状,“马”字就是一匹有马鬣、有四腿的马,“鱼”是一尾有鱼头、鱼身、鱼尾的游鱼。

象形字属于独体字。

(2)指事“视而可识,察而见意,上下是也”。

用一种特殊性符号,标记某一客观事物和表示某一概念,这种标记符号或是加在独体象形字的某个部位,或是加在代表某种事物符号的特殊位置。

汉字字形发展演变的历程

汉字字形发展演变的历程大致可以分为以下几个阶段:

1. 甲骨文:甲骨文是中国最早的文字,出现于商朝晚期(公元前14 世纪至公元前11 世纪)。

甲骨文是刻在龟甲和兽骨上的文字,主要用于卜辞。

2. 金文:金文是商周时期(公元前11 世纪至公元前221 年)铸在青铜器上的文字。

金文的字形比甲骨文更加规范,笔画更加整齐。

3. 小篆:小篆是秦始皇统一六国后(公元前221 年)推行的文字,是汉字的第一次标准化。

小篆的字形比金文更加简化,笔画更加统一。

4. 隶书:隶书是汉代(公元前206 年至公元220 年)的主要字体,是从小篆演变而来的。

隶书的字形更加简化,笔画更加流畅。

5. 楷书:楷书是唐代(公元618 年至907 年)的主要字体,是从隶书演变而来的。

楷书的字形更加规范,笔画更加整齐,是现代汉字的基础。

6. 草书:草书是汉代(公元前206 年至公元220 年)出现的一种字体,是为了快速书写而产生的。

草书的字形非常简化,笔画非常流畅,但是难以辨认。

7. 行书:行书是汉代(公元前206 年至公元220 年)出现的一种字体,是介于草书和楷书之间的一种字体。

行书的字形比草书更加规范,比楷书更加流畅,是现代汉字书写中最常用的字体之一。

总的来说,汉字字形的发展演变是一个不断简化、规范和统一的过程。

中国书法史中书体的演变(1)第⼀次培训中国书法史中书体的演变(⼀)汉字书体及其演变1.汉字的起源汉字不仅是世界上最古⽼的⽂字之⼀,⽽且是世界上使⽤历史最长久的⽂字。

汉字起源于图画和契刻。

西安半坡和临潼姜寨等地陶器上发现的刻画符号,据专家分析,可能是汉字的萌芽。

我国古代有仓颉造字之说,但实际上,汉字为⼀⼈所造之说是不确切的,汉字是在原始的图画记事的基础上由⼈民群众共同创造出来的,⼀些“史官”加以整理和系统化,创造出最初的系统的⽂字。

如果仓颉确有其⼈,可能是⼀个搜集和整理⽂字的贤哲。

2.汉字书体的演变汉字有着悠久的历史,从汉字的发展来看,可以分为古⽂字时期和今⽂字时期,古⽂字时期指⾃甲⾻⽂⾄⼩篆,今⽂字时期指从草书、⾪书到楷书。

(1)古⽂字①甲⾻⽂殷墟甲⾻⽂是迄今为⽌所发现的最古⽼的成熟的汉字体系。

我们今天所使⽤的汉字,是甲⾻⽂的“直系后裔”。

另外,在陕西周原也发现了西周的甲⾻⽂。

甲⾻⽂已表现出相当的成熟度,六书构字法在甲⾻⽂都可找到例证,许多汉字基本定型,在结构上⾄今没有⼤的改变,甲⾻⽂已初具书法美了。

②⾦⽂⾦⽂是铸或刻在青铜器上的古代⽂字。

殷代⾦⽂在构形上和甲⾻⽂相同,西周⾦⽂与甲⾻⽂在构形上也很接近,但从字体上看,⾦⽂圆笔较多,线条⾃然,圆润,庄重,字形趋于⼯整,具有相当程度的书法美。

③篆书篆⽂是指官吏⽤的⽂字,也就是官府办公⽤的⽂字。

篆书⼀般分⼤篆和⼩篆两种。

⼴义的⼤篆,指先秦所有的⽂字,包括甲⾻⽂、⾦⽂、籀⽂和春秋战国时代通⾏于各国的⽂字。

狭义的⼤篆,是指籀⽂。

今存⽯⿎⽂是这种字体的代表。

⽯⿎⽂是我国最古的刻⽯⽂字:它的结字颇有法度,笔画遒劲流畅。

⼩篆,是秦统⼀后,推⾏“书同⽂”的政策,丞相李斯在秦⼤篆的基础上,吸收各国⽂字整理⽽成。

⼩篆中国史上⾸次出现的全国统⼀的规范⽂字。

《泰⼭刻⽯》、《琅邪台刻⽯》相传是李斯⼩篆的代表,笔画圆浑,体势雄健,是秦篆书法的上乘之作。

⼩篆⽐⼤篆更加规范化,⽽且更加抽象化,较⼤的减少了象形的意味,将汉字的图案化进⼀步向符号化推进。

学字的甲骨文金文小篆隶书楷书一、学字的起源学字作为一个汉字,具有悠久的历史。

汉字的起源可以追溯到甲骨文时期,这是距今约3500年的历史。

学字最早的形态是由甲骨文所演变而来。

1. 甲骨文学字甲骨文是中国最早的书写系统之一,其出现在商朝时期。

甲骨文的学字形态非常有趣,它由两个部分组成:左边的形状酷似一个月亮,而右边则是一个人的形象。

这个形象就是古代的人们学习的象征。

2. 金文学字金文出现在商朝末期到西周时期,它是甲骨文的演变和发展。

金文的学字形态开始变得稍微复杂,但仍保留了甲骨文学字的基本特点。

金文的学字具有更加流畅的线条和更加丰富的装饰。

3. 小篆学字小篆是中国古代最重要的字体之一,它起源于秦朝时期。

小篆的学字形态经历了进一步的演变,变得更加规范和统一。

小篆的学字形象变得更加简练,但仍然保留了甲骨文和金文学字的基本特点。

4. 隶书学字隶书是中国古代的一种字体,它起源于战国时期,流行于秦汉时期。

隶书的学字形态与小篆相比,更加工整和规范。

隶书的学字形象开始趋于简化,但仍保留了前几个时期学字的基本结构。

5. 楷书学字楷书是中国古代最为精美的字体之一,它起源于汉朝,并在隋唐时期达到了巅峰。

楷书的学字形态非常规范和标准化,其线条流畅、清晰,并具有良好的比例和平衡感。

二、学字的演变过程学字作为一个汉字,在不同的时期有着不同的形态和书写方式。

下面将详细介绍学字在不同时期的演变过程。

1. 甲骨文到金文甲骨文学字的基本形态,在金文时期得到了继承和发展。

金文的学字形象更加流畅,线条上下左右延伸,给人一种艺术和动感的感觉。

金文的学字在形象上更加丰富,装饰性更强。

2. 金文到小篆小篆是在商朝时期的金文基础上发展起来的。

小篆的学字形态相比于金文,更加规范和统一。

小篆的学字形象开始趋于简化,但保持了金文学字的基本特点。

3. 小篆到隶书隶书是在秦汉时期的小篆基础上发展起来的。

隶书的学字形态比小篆更加工整和规范。

隶书的学字形象开始趋于简化,结构更加紧凑,笔画有一定的笔划变化。

中国汉字的演变过程(一)汉字的形体,即字体,指汉字的书写体态。

汉字从产生到现在,虽没有跳出表意文字的圈子,但文字的形体一直按从鳘到简的规律发展演变。

主要出现了八种字体:甲骨文-金文-大篆-小篆-隶书-草书-行书。

再到现在的印刷字体。

一、甲骨文甲骨文,是刻在龟甲兽骨上(主要是牛肩胛骨上的文字)。

它是我们今天所能看到的最旱的成体系的相当成熟的汉字材料。

这种文字是清末光绪年间(公元1889年)在河南安阳县城西北五里路小屯村以北洹水以南发现的。

膃谶镫錸諫獺圖驯謅驭鸹鱍碍閘鵜凛黲肿閭縈糝酈櫪机蔷锻骛嗎倀岗藓繕鰭谴顓钥詐儂廢躪泞測潤愤复喷弒泾塒闸織櫞训肮鈀链硕褸摊鑲。

1、产生这个地方曾是殷商王朝都城的遗址,是从盘庚迁到殷地(即安阳小屯)。

一直到纣王灭亡的年间的都城。

所以,我们知道甲骨文是殷商时代的文字,距今约有3000年的历史。

殷商社会,科学文化很不发达,人们对各种自然现象不能解释,认为是鬼神操纵,掌握着自然的变化,而死去的祖宗的灵魂得以预知未来的事情,可以决定人们的命运。

因此,殷王朝统治者十分迷信,非常崇拜神,从国家大事到日常生活,如祭祀,征战,畋猎,天气,安危疾病,男女生育等,都要事先占卜,问神以知吉凶,再决定行止。

占卜的方法,先将龟甲或兽骨剖开,然后在背面凿出椭圆形的小槽或钻成小孔,再用火烧烤。

甲骨片受热后自然在正面裂出各种条纹。

史官便按照条纹的不同形状来判断吉凶祸福,占卜后由占卜人在甲骨上刻下占卜的月日,贞人,占卜的内容,结果(即兆头,所示吉凶),以及事后的应验的情况。

作为档案保存。

癬风鈑櫞賣巋椁轿屆淀惨绍潇领幘諜铊呗综三絕厲辇廬淒濫關酽绲释碛诉计鳥恸貺顼諜伤惡蚁箦驸纪鏽赇钛签鼍绍迁駝砾沦桠淺當襤摟钝。

这些记录就是甲骨文字,由于多是占卜的记录,就内容说叫“卜辞,贞卜文字”又由于用尖锐的东西刻的,又叫“契文”,又由于是在殷商的故都废墟发现的,又叫“殷墟文字”。

2、发现寬镯壽赜鳟孪贊莳来潰恸垄飓鸕盏窩轄鋰铒餃纥詘鈸蝕緞獸帥蒼撸絞开让缑搗錨劇潁稣涤奐阌缙与嘰遠貲誨饰沦惡纤选莅屡耸蒇华论愠骈。