反流性食管炎的中西医结合疗法

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:2

胃食管反流病中医诊疗专家共识意见一、概述胃食管反流病(Gastroesophageal Reflux Disease, GERD)是一种常见的消化系统疾病,其特征是胃内容物反流入食管,引起不适症状和或并发症。

中医对于胃食管反流病的认识和治疗有着悠久的历史和丰富的经验。

本共识意见旨在总结中医在胃食管反流病诊疗方面的经验和研究成果,为临床实践提供指导。

胃食管反流病的病因病机复杂,中医认为其发生与情志失调、饮食不节、脾胃虚弱、肝胃不和等因素有关。

中医治疗胃食管反流病注重辨证施治,根据患者的具体症状和体质,采取个体化的治疗方案。

中医治疗手段丰富,包括中药内服、针灸、推拿、食疗等方法,旨在调和脾胃、疏肝解郁、清热解毒、润燥止酸等。

1. 胃食管反流病概述胃食管反流病(Gastroesophageal Reflux Disease,简称GERD)在中医理论体系中属于“吐酸”、“嘈杂”、“胸痞”等范畴,是一种常见的消化系统疾病。

该病主要由于脾胃升降失调,肝气犯胃,或脾虚湿困等多种病因病机综合作用所致。

表现为患者经常出现胃内容物反流至食管甚至口腔,伴随烧心、嗳气、恶心、呕吐等症状,严重者可引起食管黏膜损伤及咽喉、呼吸道并发症。

从中医角度分析,胃主受纳腐熟水谷,其气当降而食管则依赖于胃气之和降以保持正常的输送功能。

若情志不畅,饮食不节,劳逸过度等因素导致脾胃功能受损,尤其是胃气上逆,则易发此病。

肝木乘脾土,横逆犯胃,或久病体虚,中气下陷,亦可致胃失和降,引发胃食管反流。

治疗上,中医强调辨证论治,针对不同证型如肝胃不和、脾胃虚弱、痰湿阻滞等采取相应的治疗方法,包括中药内服调理脾胃升降,配合针灸、推拿以及生活方式调整等综合措施,旨在恢复脾胃功能,减轻反流症状,防止病情进展及复发。

同时,也注重预防与调摄,提倡规律饮食、合理膳食结构,避免辛辣、油腻食物刺激,以及保持良好的生活习惯。

定义与分类非糜烂性反流病(NERD):患者有典型的胃食管反流症状,如胸骨后烧灼感、胸痛、咽部不适等,但内镜检查未发现食管黏膜糜烂或溃疡。

反流性食管炎中西医治疗用药*导读:食道炎是指食道黏膜浅层或深层组织由于受到不正常的刺激,食道粘膜发生水肿和充血而引发的炎症。

这些刺激有胃酸、十二指肠反呕上来的胆汁、烈酒、辣椒、太热的菜汤、过于浓热的茶,等等。

可分为原发性与继发性食道炎。

食道发炎的原因有许多;像是严重呕吐后,长期放置鼻胃管或服用阿斯匹宁、强酸强碱、非类固醇类消炎药或接受化学治疗、放射治疗之患者或是病患本身抵抗力下降而受结核菌或念珠菌或病毒感染导致食道炎。

反流性食管炎是生活中最常见的一种食管炎,对人们的生活和工作会造成很大的影响。

……食道炎是指食道黏膜浅层或深层组织由于受到不正常的刺激,食道粘膜发生水肿和充血而引发的炎症。

这些刺激有胃酸、十二指肠反呕上来的胆汁、烈酒、辣椒、太热的菜汤、过于浓热的茶,等等。

可分为原发性与继发性食道炎。

食道发炎的原因有许多;像是严重呕吐后,长期放置鼻胃管或服用阿斯匹宁、强酸强碱、非类固醇类消炎药或接受化学治疗、放射治疗之患者或是病患本身抵抗力下降而受结核菌或念珠菌或病毒感染导致食道炎。

反流性食管炎是生活中最常见的一种食管炎,对人们的生活和工作会造成很大的影响。

反流性食道炎是指胃内容物反流入食管而引起的食管下段粘膜炎性病变。

(1)食管下段括约肌功能减低:正常人食道下段托约肌有一个高压区,防止胃内容物反流至食道。

许多原因可使食管下段括约肌功能减弱,包括食管裂孔疝,容易引起胃及肠内容物反流入食管,是造成食道粘膜炎性病变的主要原因。

(2)腹腔压力增高:如大量腹水、妊娠,造成腹压升高,易形成反流。

(3)食管蠕动障碍:正常情况下,胃内容物反流入食管时,由于张力的作用引起食管继发性蠕动波,将反流物送回胃内。

食管炎可使食管蠕动减慢,使反流物在食管内停留时间延长,加重了原有的食管炎,食管炎又减弱了食管下段括约肌的功能,加重反流,形成恶性循环。

(4)吞咽热食、尖锐异物或咀嚼不充分的骨头,误食腐蚀剂等直接损伤食道黏膜引起炎症。

中西医结合治疗反流性食管炎50例目的:观察中西医治疗反流性食管炎的诊治疗效。

方法:我院从2003年10月~2008年10月收治的50例反流性食管炎患者,将其随机分为治疗组和对照组,疗程均为1个月。

结果:治疗组总有效率为92.0%,对照组总有效率为64.0%。

治疗组与对照组治疗结果有显著性差异(P<0.05),治疗组明显优于对照组。

结论:中西医结合治疗反流性食管炎,症状得到明显改善,治疗效果满意,值得进一步推广。

标签:反流性食管炎;中西医结合疗法反流性食管炎(reflux esophagitis,RE)是目前临床消化科的常见病,是指胃、十二指肠内容物反流到食管引起的反酸、烧心等症状,并可导致口、咽、喉、气道等食管以外的组织损害。

其临床症状表现不一,包括反流症状,如反酸、反食、嗳气等,反流物引起的食管和食管外的刺激症状如烧心、胸痛、吞咽疼痛、咳嗽、喘息。

近年来发病有增高趋势,笔者采用中西医结合治疗反流性食管炎50例,取得了满意的疗效,现报道如下:1 资料与方法1.1一般资料50例反流性食管炎患者均为住院患者,均经内镜证实,内镜诊断及分级按中华医学会消化内镜分会1999年8月烟台召开的全国反流性食管病/反流性食管炎研讨会所制定并通过的标准(试行)[1]。

随机分为两组,治疗组男17例,女8例;年龄22~69岁,平均45.5岁,病程最短5个月,最长12年,平均8.5个月。

内镜下分级: Ⅰ级9例,Ⅱ级12例,Ⅲ级4例。

对照组男14例,女11例,年龄18~78 岁,平均48岁,病程最短6个月,最长13年;内镜下分级: Ⅰ级8例,Ⅱ级12例,Ⅲ级5例。

1.2 方法对照组给予奥美拉唑1次20 mg,1日2次,西沙比利1次5 mg,1日3次。

治疗组在对照组治疗基础上加服自拟疏肝理气方,药物组成:柴胡12 g、香附10 g、枳实10 g、党参10 g、半夏12 g、陈皮12 g、白芍15 g、甘草6 g、代赭石10 g、蒲公英15 g、太子参12 g。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

生活常识分享食管炎中医治疗方法

导语:相信大家之前接触食管炎还比较少,这并不是一种常见的机票,但是最近的发病率觉得日益升高,给我们很多人都带来了很大的影响,很多人也都在

相信大家之前接触食管炎还比较少,这并不是一种常见的机票,但是最近的发病率觉得日益升高,给我们很多人都带来了很大的影响,很多人也都在积极的寻找各种有效的方法进行治疗,但是大多都没得到一个很好的治愈效果,中医治疗方法可以达到标本兼治的目的,简述一下食管炎中医治疗方法吧。

中医对于反流性食道炎通常采取辨证施治的方法,根据中医理论将反流性食道炎分为以下几种类型:

情志不畅型症见胸骨后痛或烧灼,每因情志不畅而诱发或加重,胃脘及胁胀痛、反酸、食欲不振等。

治疗采取疏肝理气、和胃降逆的方法,方选柴胡疏肝散加减:柴胡6克,白芍15克,乌贼骨15克,郁金、元胡、制香附、苏梗、半夏、枳壳各10克,甘草5克。

脾虚气滞型症见剑突下或胸骨后隐隐烧灼、胃脘胀满、食欲减退、反酸或泛吐清水、大便不调等。

治疗采用健脾理气、温胃降逆的丁香柿蒂散加减:丁香3克,柿蒂20克,白术、元胡、生姜各10克,党参、茯苓、苏梗各15克,半夏12克。

肝郁化热型症见胸骨后痛或烧灼样疼痛、反酸嗳气、性情急躁易怒、头面燥热、口干口苦、多饮、大便干结、舌红。

可采用疏肝清热、和胃降逆治法,方选丹栀逍遥散加减:丹皮、栀子、大黄、花粉、白芍各10克,柴胡6克,生地瓜蒌各20克,石决明30克,竹茹12克。

脾虚胃热型症见剑突下灼热、胃脘隐痛胀闷、纳呆、反酸、欲吐清水、嗳气等。

以健脾益气、清胃降逆为治法,方选半夏泻心汤加减:。

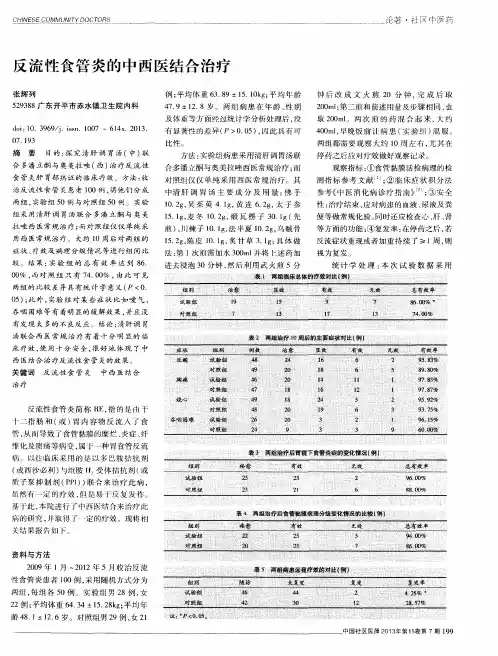

中西医结合治疗反流性食管炎50例临床分析摘要】目的探讨反流性食管炎的临床药物治疗效果。

方法以我院2008年6月至2011年6月收治的100例反流性食管炎病患为研究对象,通过随机方式,将100例病例分为治疗组和对照组,两组均给予口服莫沙必利和奥美拉唑,治疗组在对照组的基础上,给予病人加服香砂养胃丸。

结果经治疗,治疗组的总有效率为92%,对照组的总有效率为66%,两者相比较,治疗组明显高于对照组,两者的差异具有统计学意义(P<0.05)。

整个治疗过程未出现不良反应。

结论香砂养胃丸联合西药,对治疗反流性食管炎有显著疗效,毒副作用较少,值得在临床上推广使用。

【关键词】反流性食管炎奥美拉唑和莫沙必利香砂养胃丸反流性食管炎又称胃食管反流病,是多种因素促成的消化道功能障碍性疾病,其发病机制是食管抗反流防御机制下降和反流物对食管黏膜的侵害加重,临床表现主要为胸骨后、上腹部烧灼样疼痛及泛酸、嘈杂,初期可出现间歇性吞咽困难和呕吐,其发病原因是食管下段括约肌功能失调、张力降低,使胃酸胃蛋白酶反流入食管所致的炎性病变[1]。

近年国内发病率日趋增高,患病率约1.9%[2],目前药物治疗主要以抑酸剂和促动力药为主[3]。

1资料与方法1.1临床资料我院2008年6月至2011年6月我院收治的100例反流性食管炎病患,均符合诊断的标准。

其中男75例,女25例,年龄在22~84岁之间,平均为36岁。

具体临床表现为:饱胀感、反流、上腹痛、反酸以及吞咽困难等。

经电子胃镜检查后,排除患者患消化性溃疡和肿瘤,确定患者在治疗前2周均为接受抑酸药物的治疗。

按随机方式,分为治疗组和对照组,分别50例,两组病患的年龄、性别、临床表现等方面的比较,差异无统计学意义(P>0.05),可比性强。

1.2治疗方法两组病患在治疗期间均戒烟酒,不可暴饮暴食以及食用生冷酸辣物质。

对照组采用口服奥美拉唑,每日两次,一次20mg,莫沙必利每日口服三次,每次5mg。

反流性食管炎的中西医结合疗法

[摘要]目的:观察中药汤剂配合西药治疗反流性食管炎的临床疗效。

方法:对确诊的43例反流性食管炎患者采用中药汤剂结合西药治疗6个月,评价其症状缓解和胃镜下的病变改善情况。

结果:治疗6个月后中西药结合治疗后的症状缓解总有效率为90.6%,胃镜下的病变改善总有效率为89%。

结论:中西医结合治疗反流性食管炎症状缓解明显,治愈率高。

[关键词]反流性食管炎;中西医结合;旋复代赭汤加减;莫沙比利;奥美拉唑

反流性食管炎应属于中医的“噎嗝”“胸痛”“胃痛”“反酸”“噪杂”等范畴。

胸骨后灼热疼痛,可并发食管消化性溃疡或狭窄。

西医主要以抑酸,促胃动力等药物对症治疗,中医治疗以疏肝解郁,理气通降为主。

中西医治疗该病显示了良好的前景,笔者以旋复代赭汤加减配合西药莫沙比利,奥美拉唑治疗收效满意,可总结如下。

1 病例介绍

1.1 临床资料:43例患者均为门诊病例。

男33例,女10例,年龄最小20岁,最大65岁,病程短者4个月,最长30年。

所有病例均经胃镜确诊并按反流性食管炎内镜诊断分级。

1级内镜下见食管下段点状,条索状发红,糜烂,无融合。

2级内镜下见食管下段糜烂,有融合,不弥散。

3级病变广泛,全周性融合。

1.2 治疗方法:中药方药旋复代赭汤代赭石30g,旋复花15g,枳壳15g,茯苓15g,柴胡15g,陈皮10g,黄连5g,吴茱萸6g,沉香6g,大枣3枚。

加减胸骨后疼痛明显者加桔梗15g,延胡索15g,若见泛酸甚者加制瓦楞子20g,乌贼骨20g以制酸。

若见上腹饱胀者合桔梗15g,枳壳15g,香附15g顺气开郁和胃。

若见咽中不适,如物梗阻者,多为痰瘀交结所致,宜加入桃仁10g,红花15g,厚朴15g,苏子10g,茯苓15g以活血化痰,理气开郁。

每日一剂,水煎二次,于早午晚饭前空腹温服,二周为一疗程。

西药方药莫沙比利合用奥美拉唑。

莫沙比利5mg/次,每日3次。

奥美拉唑20mg/次,饭前口服。

2 结果

43例患者经过治疗后,显效23例,(症状消失,停药半年后未复发,胃镜检查未见异常,胃镜检查食管炎分级降低1级以上)。

有效16例,(症状明显减轻或症状消失,而停药后偶有复发,内镜检查效果改善)。

无效3例。

总有效率90.6%,病程疗程最短15d,最长6个月。

治疗过程中未见其它不良反应。

3 讨论

中医认为人体是个有机的整体。

外界的各种变化均可用与人体,引起人体的阴阳气血脏腑失去正常的平衡协调状态而发生改变以致疾病。

本病病位在食管,为胃所主,与肝胆密切相关,肝失疏泄,胃气上逆是本病的主要病机。

忧思恼怒,气郁伤肝,肝失疏泄,肝郁化火移热与胆,胆受熏蒸,胆汁外溢,胆气不降挟持胃气上逆,故成酸水上犯之患。

本病初

起病情较轻,多不引起重视,固因失治,误治而成久病迁延,病情多加重者甚多。

本病如为及时治疗反复发作,后期由于气郁日久,必成痰阻痰瘀出现“梅核”“噎嗝”等严重后果。

本病从病机来看多为实症热症。

对于本病的治疗,疾病早期多表现肝胃不和,肝气犯胃。

故治疗上宜调理脾胃,注重气机升降。

胃气上逆治疗上宜和胃降逆,疏肝清胆。

方中代赭石旋复花柴胡枳壳疏肝理气解郁,黄连泻心火,又善清胃降逆,制酸止呕,吴茱萸调和肝胃,大枣养胃补脾和中。

西医研究显示,反流性食管炎虽与胃酸有关,但在临床患者占有比例来看仅有15%~30%伴有胃酸增多,因此对部分反流性食管炎患者单用抑酸药物不能达到胃镜下食管愈合。

考虑可能与单纯性抑酸不能改善食管与胃的动力,不能从根本上阻止反流有关。

同时强力制酸又可能延缓胃的排空,导致食管与胃酸的长时间接触。

因此,对反流性食管炎患者在进行抑酸治疗的同时,同时加强胃动力治疗的必要。

促动力药物均能加快胃的排空,减少胃食管反流,增强食管的清除力,增加抗反流屏障。

莫沙比利是强效,选择性5-羟色胺(5-HT4)受体激动剂。

通过兴奋肌肉神经丛的5-HT4受体,刺激乙酰胆碱释放,从而加强食管和胃肠蠕动,增加LES压力,以减少胃酸内容物食管反流及其在食管暴露时间,使反流性食管炎症缓解,并促进损伤黏膜愈合。

奥美拉唑为质子泵抑制,它能降低胃黏膜壁细胞中的H+-K+-ATP酶的活性,抑制基础胃酸和刺激引起的胃酸分泌,从而阻止胃酸对胃黏膜的损伤而达到治疗的目的。

奥美拉唑是一种高效抑制胃酸分泌的药物,它与以往的治疗药物相比较,可更长时间降低食的管暴露时间。

因此对难治的食管炎也很有效。

临床表明,奥美拉唑比H2受体阻滞剂更能有效的抑制胃泌素水平。

但治疗停止后,又可完全恢复,而且副作用少。

因此抑制胃酸治疗可减少反流药物中酸对食管黏膜的刺激而起到治疗食管炎的作用。

中西医结合治疗反流性食管炎充分体现了病症结合,方症相应。

具有临床疗效确切,副作用小,且不易复发等特点,值得临床进一步推广应用。