l第十二章人类行为与行为空间

- 格式:ppt

- 大小:170.00 KB

- 文档页数:34

目录第一章绪论 (3)德国近代人文地理学 (3)第二章人文地理学的研究主题与基本理论 (4)一、人文事象的空间表征—文化区 (4)二、文化的时间现象—文化的扩散(基本形式) (5)三、文化生态学—文化与环境的关系 (5)四、文化整合—文化各特质之间的协调 (5)五、文化现象综合体—文化景观 (6)六、人文地理学基本理论 (6)第三章、人文地理学研究方法 (7)一、人文地理学研究的方法论 (7)二、分学科(常考名词) (8)第四章人口、人种和民族 (8)一、人口转变理论和模式 (8)二、人口与发展—适度人口 (8)三、人口分布与迁移 (9)四、人种 (10)五、民族 (10)六、民俗 (10)第五章农业的起源与发展 (10)一、农业类型 (10)二、农业景观: (11)三、农业区位论 (11)第六章工业的出现和工业区位 (11)影响工业区位分布的因素 (11)第七章聚落与城市化 (11)一、城市化概念 (11)二、城市化进程(阶段的划分) (12)三、城市化机制 (12)四、当代城市化的特征 (12)五、城市地域 (12)六、城市内部地域结构模型(学说、名称、内容) (13)七、城市体系 (14)八、城市景观与感知 (14)第八章语言的传播与影响 (15)一、语言语系分布范围 (15)二、语言传播的特性 (15)三、语言传播与环境 (15)四、语言扩散及其结果 (16)第九章宗教地理与宗教景观 (16)一、世界三大宗教起源及分布 (16)二、宗教的传播 (16)第十章旅游地理 (17)一、旅游文化 (17)二、旅游开发的区域影响 (17)第十一章政治与全球政治地理格局 (18)一、政治与政治地理 (18)二、国家政治地理特征 (19)三、国家权利 (19)四、全球政治地理格局 (20)第十二章人类行为与空间环境 (20)一、人类行为与地理环境 (20)二、人类活动的行为空间 (21)第十三章人文地理学所面临的问题 (22)可持续发展 (22)第一章绪论德国近代人文地理学洪堡:德国地理学家,和李特尔被尊为近代地理学的开山大师。

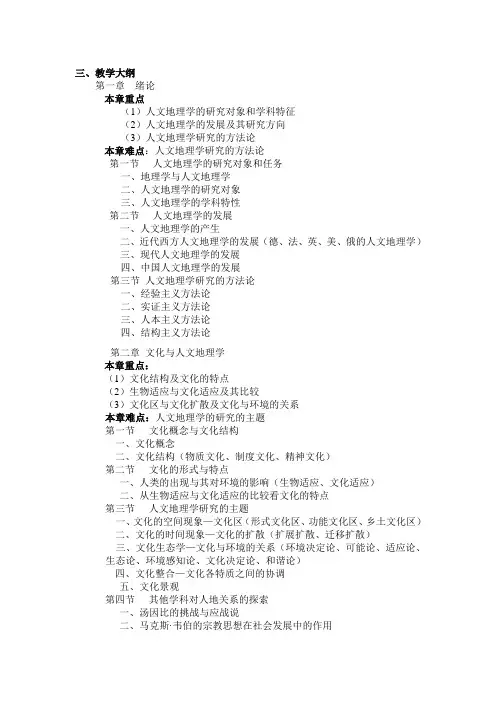

三、教学大纲第一章绪论本章重点(1)人文地理学的研究对象和学科特征(2)人文地理学的发展及其研究方向(3)人文地理学研究的方法论本章难点:人文地理学研究的方法论第一节人文地理学的研究对象和任务一、地理学与人文地理学二、人文地理学的研究对象三、人文地理学的学科特性第二节人文地理学的发展一、人文地理学的产生二、近代西方人文地理学的发展(德、法、英、美、俄的人文地理学)三、现代人文地理学的发展四、中国人文地理学的发展第三节人文地理学研究的方法论一、经验主义方法论二、实证主义方法论三、人本主义方法论四、结构主义方法论第二章文化与人文地理学本章重点:(1)文化结构及文化的特点(2)生物适应与文化适应及其比较(3)文化区与文化扩散及文化与环境的关系本章难点:人文地理学的研究的主题第一节文化概念与文化结构一、文化概念二、文化结构(物质文化、制度文化、精神文化)第二节文化的形式与特点一、人类的出现与其对环境的影响(生物适应、文化适应)二、从生物适应与文化适应的比较看文化的特点第三节人文地理学研究的主题一、文化的空间现象—文化区(形式文化区、功能文化区、乡土文化区)二、文化的时间现象—文化的扩散(扩展扩散、迁移扩散)三、文化生态学—文化与环境的关系(环境决定论、可能论、适应论、生态论、环境感知论、文化决定论、和谐论)四、文化整合—文化各特质之间的协调五、文化景观第四节其他学科对人地关系的探索一、汤因比的挑战与应战说二、马克斯·韦伯的宗教思想在社会发展中的作用三、年鉴学派中的地理观四、文化地理学的人地关系图式第三章人口分布与迁移本章重点:(1)人口分布及其影响因素(2)人口迁移形式及其机制本章难点:人口迁移的机制第一节人口分布一、人口密度一、世界人口分布特征及一般规律二、中国人口分布三、人口分布的影响因素(自然、社会、历史与政治)第二节人口移动一、人口移动的一般概念二、人口迁移的形式(国际人口迁移、国内人口迁移)三、人口迁移的机制第四章人口与发展本章重点:(1)世界人口增长趋势(2)人口转变的模式(3)人口政策与人口增长及人口与发展本章难点:人口转变模式与人口转变理论第一节人口增长过程一、农业革命之前的人口二、农业革命与人口增长三、工业革命对人口增长的影响四、世界人口增长的趋势第二节人口转变模式一、发达国家的人口转变模式二、发展中国家的人口转变模式三、中国的人口转变模式第三节人口增长的动力机制一、自然环境与人口增长二、人口构成与人口增长三、人口政策与人口增长第四节人口与发展一、人口因素的两重性二、人口增长对发展的影响三、适度人口及其对社会、经济发展的战略意义第五章农业的起源与发展本章重点:(1)农业的发展与主要类型(2)传统农业与现代农业特征比较本章难点:农业的起源第一节农业的起源一、关于农业起源的理论(人口压力说、晏享说)二、关于农业起源的地点三、农业的形成及其对社会发展的影响第二节农业的发展与类型一、原始农业——迁移农业二、传统农业(特征、类型)三、现代农业(特征、类型)第六章工业的出现与发展本章重点:(1)产业类型与工业区(2)影响工业分布的因素本章难点:影响工业分布的因素第一节工业的出现和初期发展一、科学前提与基础二、在英国出现工业革命的条件三、工业革命的产生与初期发展第二节工业生产的扩散与继续发展一、工业生产的扩散二、工业生产的继续发展第三节产业类型与工业区一、第一产业中的工业二、第二产业中的工业三、其他产业及其与工业的关系第四节影响工业分布的因素及其新变化一、影响工业分布的因素(自然、资源、能源、市场、劳动力、工业发展)二、工业分布的新变化第五节工业发展的问题及其对社会的影响一、当前的全球经济形式二、工业发展对社会的影响第七章种族民族民俗本章重点:(1)种族与环境及种族的划分(2)民族的形成过程与民族特征及民族的迁移与集聚(3)民俗的特点及民俗与环境的关系本章难点:种族的起源第一节种族与地理人种一、种族的起源二、种族的划分三、地理人种(亚洲地理人种、欧洲地理人种、非洲地理人种、美洲印地安地理人种、印度地理人种、澳大利亚地理人种)四、种族主义与种族冲突第二节民族一、民族的形成与特征二、世界民族的分布三、民族的迁移与集聚四、民族的变化与整合第三节民俗文化一、民俗的形成与特点(民俗的内涵特征、民俗的外延特征)二、民俗与环境(民居、饮食、服饰)三、流行文化第八章语言地理学本章重点:(1)语言的本质特征与语言的发展(2)语言的传播与环境(3)地名景观本章难点:语言的传播与环境第一节语言的起源与发展一、语言的产生二、语言的本质特征三、语言的发展(汉语的七大方言)第二节世界语言分类与分布一、世界语言谱系(语系、语族、语支、语种)二、世界主要语言分布(印语语系、汉—藏语系、闪—含语系)第三节语言的扩散与影响一、语言传播特性二、语言的传播与环境(地理集团、行政区划、人口迁移、经济条件)三、语言扩散及其结果第四节语言景观一、世界文字及其特点二、地名景观(我国的地名景观、世界的地名景观)第九章宗教与宗教地理本章重点:(1)民族宗教与世界三大宗教及导致宗教传播的因素与主要宗教的传播(2)宗教礼仪,习俗与地理理论(3)宗教景观本章难点:宗教的传播第一节宗教的产生与世界主要宗教一、宗教的定义以及宗教在文化中的作用二、宗教的起源与原始宗教三、民族宗教四、世界三大宗教第二节宗教的传播与分布一、导致宗教传播的因素与主要宗教的传播二、宗教与国家政治、民族关系三、宗教组织四、主要宗教的分布区第三节宗教的礼仪、习俗与地理环境一、宗教的风俗、禁忌与地理环境二、宗教与文化三、宗教仪式、节日与地理环境第四节宗教景观一、基督教堂二、伊斯兰教清真寺三、佛教寺庙第十章聚落地理本章重点:(1)中国城市和村落的发展(2)城市区位与地理环境的关系及城市景观与感知(3)集镇,乡村的概念及其类型本章难点:城市地域结构发展动力及其模式第一节聚落一、起源和发展二、城镇标准第二节城市一、城市区位与环境的关系二、城市与自然环境三、城市地域结构与发展及其模式四、城市景观与感知第三节集镇与农村一、集镇(具有与工业生产活动的乡村、集市)二、乡村(一般类型的乡村、活动型村落、特殊类型)第十一章旅游地理本章重点:(1)旅游的区域特征(2)旅游动机与决策(3)旅游资源与旅游地及其类型(4)旅游开发的区域影响本章难点:旅游的决策及其影响因素第一节旅游业的兴起一、旅游业的兴起和发展二、大众旅游的发展第二节旅游的区域特征一、客源地与目的地二、客源地和目的地的关系第三节旅游动机与决策一、旅游动机的概念分类及其影响因素(概念、旅游动机类型及影响因素)二、影响决策的主要因素(感知环境、最大效益原则、旅游偏好)第四节旅游资源与旅游地一、旅游资源(概念、形成条件、特征)二、旅游地(风景名胜区、自然保护区、历史文化名城与古迹、国家森林公园、国家旅游度假区、主题公园)第五节旅游开发的区域影响一、旅游对区域的经济影响二、旅游对区域的环境影响三、旅游对区域的社会影响四、旅游对区域的文化影响第十二章行为地理本章重点:(1)人类行为与地理环境(2)行为空间及人类日常活动的空间行为本章难点:人类行为与区位选择模型第一节人类行为与地理环境一、环境知觉与认知(环境感觉、环境知觉、环境认知)二、地理物象三、物象评价与行为第二节人类活动的行为空间一、行为空间二、人类日常活动的行为空间(通勤活动、购物活动、交际与闲暇活动与空间行为)三、人类迁移活动的空间行为第三节人类行为与区位选择模型一、行为矩阵模型二、报偿矩阵模型第十三章政治地理本章重点:(1)政治地理要素与国家政治地理特征(2)国家权力要素与国家实力分析(3)全球政治地理格局的形成与全球政治地理格局的基本特征本章难点:全球政治地理格局的主要学说第一节政治地理要素一、政治地理现象二、政治地理单元(国家级的、国际级的、国内级的)三、政治地理结构(政治空间结构、政治实力结构)四、政治地理过程(政治扩散、政治整合、政治分离、主权的变化)第二节国家政治地理特征一、国家的基本特征二、国家领土与领土主权三、国家的政治性区域四、边界与边疆第三节国家权力一、国家权力要素(领土空间、自然资源、人口规模、经济水平、军事力量、科学技术、国民士气、政治的质量)二、国家实力分析第四节全球政治地理格局一、全球政治地理格局的形成二、全球政治地理格局的基本特征三、全球政治地理格局的主要学说(马汉海权论、麦金德的心脏地带学说、斯皮克曼的“陆缘”学说、柯恩的多极世界模型)第十四章人文地理学所面临的问题本章重点:(1)人口迅速增长及其引发的问题,可持续发展内涵及可持续发展与人文地理学的任务(2)21世纪的政治地理新现实(3)文化景观建设本章难点:用可持续发展理论分析人类当代面临的重大问题及其对策第一节可持续发展问题一、人口的迅速增长及其引发的问题二、可持续发展问题第二节世界新的格局中的人地关系一、世纪之交的政治地理新现实二、世界政治格局中的合与分(国家间的联合趋势、国家内部的分离倾向)三、合与分的政治格局中的人地关系第三节文化景观研究与文化景观建设一、阿米什人生产中的节能农业村二、客家人土楼中的传统文化三、万丰村——一个共同富裕的城市村落四、文化景观的建设考试内容和要求第一章绪论考试内容:人文地理学的研究对象和任务、人文地理学的发展、人文地理学研究的方法论考试要求:1.了解西方及中国人文地理学的发展2.掌握人文地理学的研究方法第二章文化与人文地理学考试内容:文化概念和文化结构、文化的形成和特点、文化与环境的关系、文化区、文化的扩散、文化整合、文化景观、其它学科对人地关系的探索考试要求:1.掌握文化的概念与文化结构及文化的形成与特点2.理解人文地理学研究的主题3. 了解其他的学科对人地关系的探索第三章人口分布与迁移考试内容:人口分布、人口移动考试要求:1.了解人口分布的一般规律和转变模式2. 理解影响人口分布的主要因素,人口迁移形式及其机制3.掌握人口因素的两重性及适度人口理论第四章人口与发展考试内容:人口增长过程、人口转变模式、人口增长的动力机制、人口与发展考试要求:1.了解发达国家人口转变模式及与中国人口转变模式2.理解人口增长的动力机制,并联系中国人口增长及其人口政策3.掌握人口与发展第五章农业的起源与发展考试内容:农业的起源、农业的发展与类型考试要求:1.了解农业的起源及农业文明2.掌握农业的发展与类型第六章工业的出现与发展考试内容:工业的出现和发展、产业类型和工业区、影响工业分布的因素、工业发展对社会的影响考试要求:1.了解工业革命的特点及影响2.理解当前的全球经济形势及工业发展对社会的影响3.掌握产业类型及其分布与影响工业分布的因素及其新变化第七章种族、民族、民俗考试内容:种族的起源、种族的划分、地理人种、种族主义、民族的形成和特征、民族的分布、民族和文化考试要求:1.了解种族的划分2.理解民族的形成及特征3.掌握民俗与环境第八章语言地理考试内容:语言的起源与发展、世界语言分类和分布、语言的扩散与影响、语言景观考试要求:1.了解世界语言谱系2.理解语言的扩散及结果3.掌握语言及其本质特征;第九章宗教与宗教地理考试内容:宗教的产生、世界主要宗教、宗教的传播与分布、宗教仪礼、习俗与地理环境的关系、宗教景观考试要求:1.了解世界主要宗教及起源2.理解地理环境对宗教的影响3.掌握世界主要宗教的传播与分布第十章聚落地理考试内容:聚落的起源和发展、城市的发展、村落的发展考试要求:1.了解聚落的起源与发展2.理解集镇及其一般特征3.掌握城市区位与环境的关系及城市地域结构发展动力及其模式和景观第十一章旅游地理考试内容:旅游业的兴起与发展、旅游的区域特征、旅游者动机与决策、旅游资源与旅游地、旅游开发的区域影响考试要求:1.了解旅游业的兴起与发展2.理解旅游的区域特征、旅游开发对区域的影响3.掌握旅游者动机及影响因素第十二章行为地理考试内容:人类行为与地理环境、人类活动的行为空间、人类行为与区位选择模型考试要求:1.了解行为理论基本观点2.了解人类行为与地理环境的关系第十三章政治地理考试内容:政治地理要素、国家政治地理特征、国家权力、全球政治地理格局考试要求:1. 了解政治地理现象,全球政治格局的形成及基本特征2.理解全球政治地理格局的主要学说3.掌握国家政治地理特征与国家权利要素第十四章人文地理学所面临的问题考试内容:可持续发展问题、世界新的政治地理格局中的人地关系、文化景观研究与文化景观建设考试要求:1.了解当前世界政治地理格局中的人地关系2.理解文化景观研究与文化景观建设3. 掌握可持续发展问题。

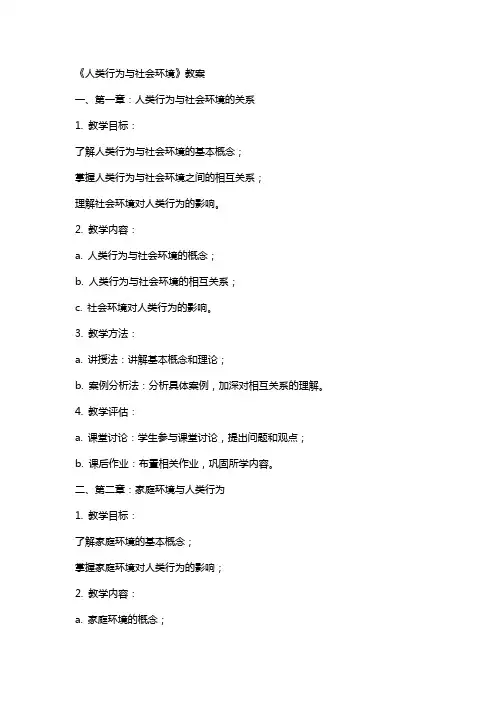

《人类行为与社会环境》教案一、第一章:人类行为与社会环境的关系1. 教学目标:了解人类行为与社会环境的基本概念;掌握人类行为与社会环境之间的相互关系;理解社会环境对人类行为的影响。

2. 教学内容:a. 人类行为与社会环境的概念;b. 人类行为与社会环境的相互关系;c. 社会环境对人类行为的影响。

3. 教学方法:a. 讲授法:讲解基本概念和理论;b. 案例分析法:分析具体案例,加深对相互关系的理解。

4. 教学评估:a. 课堂讨论:学生参与课堂讨论,提出问题和观点;b. 课后作业:布置相关作业,巩固所学内容。

二、第二章:家庭环境与人类行为1. 教学目标:了解家庭环境的基本概念;掌握家庭环境对人类行为的影响;2. 教学内容:a. 家庭环境的概念;b. 家庭环境对人类行为的影响;3. 教学方法:a. 讲授法:讲解家庭环境的基本概念和理论;b. 小组讨论法:分组讨论家庭环境对人类行为的影响;4. 教学评估:a. 课堂讨论:学生参与课堂讨论,提出问题和观点;b. 小组报告:小组展示讨论成果;c. 课后作业:布置相关作业,巩固所学内容。

三、第三章:学校环境与人类行为1. 教学目标:了解学校环境的基本概念;掌握学校环境对人类行为的影响;2. 教学内容:a. 学校环境的概念;b. 学校环境对人类行为的影响;3. 教学方法:a. 讲授法:讲解学校环境的基本概念和理论;b. 小组讨论法:分组讨论学校环境对人类行为的影响;4. 教学评估:a. 课堂讨论:学生参与课堂讨论,提出问题和观点;b. 小组报告:小组展示讨论成果;c. 课后作业:布置相关作业,巩固所学内容。

四、第四章:社会环境与人类行为1. 教学目标:了解社会环境的基本概念;掌握社会环境对人类行为的影响;学习如何适应社会环境。

2. 教学内容:a. 社会环境的概念;b. 社会环境对人类行为的影响;c. 如何适应社会环境。

3. 教学方法:a. 讲授法:讲解社会环境的基本概念和理论;b. 案例分析法:分析具体案例,加深对社会环境影响的理解;c. 小组讨论法:分组讨论如何适应社会环境。

普通心理学第十二章情绪和情感情绪和情感在人类生活中起着重要的作用。

它们影响着我们的情绪状态、行为和决策,对人类社会的发展和个体生活质量有着深远影响。

在普通心理学的第十二章中,我们将探讨情绪和情感的定义、特征、表达形式以及其与认知、生理的关系。

情绪和情感是人类感知和体验世界的主要方式之一。

情绪通常指的是较短暂的、针对特定对象或事件的心理反应,如喜悦、愤怒、悲伤等。

而情感则是更为持久和综合性的心理状态,包含个体对自身、他人和环境的整体评价和情绪体验。

情绪和情感的表达形式多种多样,可以通过面部表情、身体姿势、声音语调、文字表达等方式展现出来。

情绪和情感在认知和生理方面有着密切的联系。

认知心理学认为,情绪和情感与个体对外界刺激的认知和评价密切相关,人们对同一事件的情绪体验可能因个体的认知差异而有所不同。

生理心理学研究发现,情绪和情感的产生和变化与大脑中相关区域的活动有关,如杏仁核、海马体等脑区在情绪调节中发挥着重要作用。

除了情绪和情感对个体心理过程的影响外,它们还对人际关系、工作学习等方面具有重要意义。

正确认识和处理自身情绪和情感,有助于提高个体的情绪稳定性和心理健康水平。

同时,倾听和理解他人的情绪和情感,有助于建立良好的人际关系和促进团队合作。

很多工作学习中的问题,如压力管理、冲突解决等,也与情绪和情感密切相关。

在当代社会,情绪智力被认为是一个重要的能力,许多心理学家和教育家主张应该培养个体的情绪智力,提高情绪管理的能力。

这包括自我认知、情绪认知、情绪表达、情绪管理等方面的能力培养,有助于个体更好地适应社会环境和解决生活中的问题。

综上所述,情绪和情感是人类心理活动的重要组成部分,对个体和社会都具有重要意义。

通过对情绪和情感的研究和认识,可以更好地理解人类行为和心理过程,促进个体的发展和社会的进步。

希望本章内容能够对读者对情绪和情感有更深入的了解,为个体心理健康和社会和谐做出贡献。

第九章动机1.动机是指行为的动力,是个体能动性的一个主要方面,它具有激活、指向、维持和调整的功能。

2.动机的产生建立在需要的基础上。

需要是机体内部的一种不平衡状态,是有机体活动的源泉。

马斯洛认为人的需要有生理需要、安全需要、归属和爱的需要、尊重的需要和自我实现的需要。

3.动机与目标关系十分密切,一般认为,动机所激发的行为就是目标指向行为。

目标是个体努力要达到的具体成绩标准或结果,是个体期望的未来状态。

目标的动机作用主要表现在,影响个体在活动过程中的注意力分配、努力程度、坚持性水平和任务策略的运用。

4.动机和行为的关系十分复杂,同一行为可能由不同的动机引起,不同的行为也可能在同一动机的支配下产生。

个体行为往往不是受某个动机的驱使,而是由一个动机系统推动的。

动机和工作效率之间的关系呈倒U形曲线关系。

人们在中等强度的动机下工作效率最高。

5.动机的性质、方向和强度受个体价值观的影响。

价值观是指个体按照客观事物对其自身及社会的意义或重要性进行评价和选择的原则、信念和标准。

价值观是一个人思想意识的核心,对个人的思想和行为具有导向和调节作用。

6.根据动机产生的基础和性质的不同,一般把动机分为生理性动机和社会性动机。

生理性动机的主要形式有饥饿和性等。

饥饿是由于体内缺乏食物或营养引起的一种生理不平衡状态。

性驱力与个体的性成熟有着密切的关系。

社会性动机主要有兴趣、成就动机、权利动机、交往动机和学习动机等。

7.兴趣是人们探究某种事物或从事某种活动的心理倾向,它以认识或探索外界的需要为基础,是推动人们认识事物、探求真理的重要动机。

兴趣可以分为直接兴趣和间接兴趣,还可以分为个体兴趣和情景兴趣。

兴趣有不同的品质。

8.成就动机是人们希望从事对他有重要意义的、有一定困难的、具有挑战性的活动,在活动中能取得完满的优异结果和成绩,并能超过他人的动机。

成就动机高的人取得较好的成绩。

成就动机的高低影响到人们对职业的选择。

9.权力动机是指人们具有的某种支配和影响他人以及周围环境的内在驱力。

《论语十二章:七彩课堂沪教版七年级上册语文》一、引言在我国古代哲学文化中,孔子是一位备受尊敬的思想家和教育家,其《论语》是我国古代经典著作之一。

而在七年级上册语文课本中,由沪教版推出的《七彩课堂》更是将《论语十二章》这一部分作为重点内容进行了深入解读。

本文将从简到繁,由浅入深地对七年级上册语文中的《论语十二章》进行全面评估和深度探讨,以帮助读者更深入地理解这一重要课文内容。

二、对《论语十二章》的深入解读1. 论语十二章的基本概念《论语十二章》是《论语》中的一部分,其中包含了孔子对各种社会问题、政治道德和个人修养等方面的思想和观点。

在七年级上册语文中,这一部分被赋予了特殊的意义,要求学生能够通过阅读和理解,深刻领会其中的道理和哲学思想。

2. 七彩课堂沪教版的解读方式《七彩课堂》作为沪教版的语文课本,在解读《论语十二章》时,采取了多角度、多维度的方式进行深入解读。

通过注释、讲解、讨论等多种形式,引导学生深入思考和领会孔子的哲学思想。

课本中也提供了相关历史背景和注释,帮助学生更好地理解《论语十二章》的内涵和价值。

3. 主题贯穿全文的展现在整个解读过程中,主题“仁”的概念贯穿于全文。

学生不仅能够通过《论语十二章》了解孔子对于仁的思考,也能够通过引导和讨论,理解仁的深层内涵和社会意义。

这种通过主题贯穿全文的方式,有利于帮助学生形成系统的认识,提高理解和把握主题的能力。

三、总结与展望通过本文的深入阐述,《论语十二章》作为七年级上册语文课本的重点内容,在《七彩课堂》沪教版的指导下得到了深入和全面的解读。

学生能够通过这样的学习方式,更好地理解我国古代哲学思想,并进行思想启蒙和认知提升。

在未来的学习中,希望学生能够在教师和家长的引导下,继续深入学习、思考《论语十二章》,并将其中的思想理念融入自己的成长过程中。

四、个人观点与理解在本文的撰写过程中,筆者深切感受到《论语十二章》的思想内涵和文化价值。

孔子对于“仁”的思考和对人类行为和修养的关注,为当代社会和个体成长提供了宝贵的启示。

《人类行为与社会环境》教案第一章:人类行为的基本概念1.1 人类的生物学特性1.2 人类的行为模式1.3 人类行为的发展过程1.4 人类行为的影响因素第二章:社会环境的基本概念2.1 社会环境的定义与特征2.2 社会环境的影响因素2.3 社会环境与人类行为的关系2.4 社会环境的发展与变迁第三章:人类行为与社会环境相互影响3.1 人类行为对社会环境的影响3.2 社会环境对人类行为的影响3.3 人类行为与社会环境的互动关系3.4 案例分析:人类行为与社会环境的相互影响第四章:社会环境对人类行为的影响4.1 家庭环境对人类行为的影响4.2 学校环境对人类行为的影响4.3 社会媒体环境对人类行为的影响4.4 社会政策环境对人类行为的影响第五章:人类行为与社会环境的关系模型5.1 人类行为与社会环境的互动模型5.2 人类行为与社会环境的关系理论5.3 人类行为与社会环境的适应模型5.4 案例分析:人类行为与社会环境的关系模型应用第六章:社会环境与人类发展的关系6.1 社会环境对人类生理发展的影响6.2 社会环境对人类心理发展的影响6.3 社会环境对人类行为发展的影响6.4 案例分析:社会环境与人类发展的关系第七章:社会环境与人类行为调节7.1 社会环境对人类行为规范的影响7.2 社会环境对人类行为约束的影响7.3 社会环境对人类行为激励的影响7.4 案例分析:社会环境与人类行为调节的关系第八章:社会环境与人类心理健康8.1 社会环境对人类心理健康的影响8.2 社会环境对人类心理压力的影响8.3 社会环境对人类心理适应的影响8.4 案例分析:社会环境与人类心理健康的关系第九章:社会环境与人类行为干预9.1 社会环境对人类行为干预的方法9.2 社会环境对人类行为干预的效果9.3 社会环境对人类行为干预的策略9.4 案例分析:社会环境与人类行为干预的应用第十章:人类行为与社会环境研究的趋势与挑战10.1 人类行为与社会环境研究的新趋势10.2 人类行为与社会环境研究的挑战与困境10.3 人类行为与社会环境研究的未来发展10.4 案例分析:人类行为与社会环境研究的实践案例第十一章:社会环境与人类行为政策分析11.1 社会环境政策的基本概念与原则11.2 社会环境政策对人类行为的影响11.3 社会环境政策的制定与实施11.4 案例分析:社会环境政策在实践中的应用与效果第十二章:社会环境与人类行为的变化趋势12.1 社会环境变化的驱动因素12.2 人类行为与社会环境变化的相互关系12.3 应对社会环境变化的策略与方法12.4 案例分析:社会环境变化对人类行为的影响第十三章:跨文化视角下的人类行为与社会环境13.1 文化差异与社会环境的关系13.2 跨文化环境中的人类行为特点13.3 跨文化社会环境对人类行为的影响13.4 案例分析:跨文化视角下的人类行为与社会环境第十四章:社会环境与人类行为的可持续性14.1 可持续发展的概念与原则14.2 社会环境对人类行为可持续性的影响14.3 促进人类行为可持续性的策略14.4 案例分析:可持续性视角下的人类行为与社会环境第十五章:实践项目:人类行为与社会环境的综合分析15.1 实践项目的设计与目标15.2 实践项目中的数据收集与分析方法15.3 实践项目成果的评估与反思15.4 案例分析:实践项目在人类行为与社会环境研究中的应用重点和难点解析本《人类行为与社会环境》教案全面覆盖了人类行为与社会环境的基本概念、相互影响、关系模型、发展关系、行为调节、心理健康、行为干预、研究趋势与挑战、政策分析、变化趋势、跨文化视角、可持续性以及实践项目等内容。

经典常谈十二章概括内容一、引言经典常谈是一本集讲演和论述于一体的哲学经典,由古代哲学家列席讲解并展开探讨。

它包含了十二章不同的话题,涵盖了伦理学、政治学、形而上学等多个领域。

本文将对这十二章的内容进行概括和详细讨论。

二、第一章:关于人的本质1.人的本质是理性的2.理性使人类区别于其他生物的特质3.人的本质决定了其社会行为和道德选择三、第二章:关于幸福的追求1.幸福是人类追求的最终目标2.幸福的定义因人而异,因为人们对幸福的理解各不相同3.幸福的实现需要寻找内在和外在的平衡四、第三章:关于道德伦理1.道德是人类行为规范的基础2.伦理学研究道德的起源和基本原则3.道德决策需要综合考虑个人、社会和环境等因素五、第四章:关于政治与社会秩序1.政治是人类社会组织和管理的一种方式2.社会秩序是政治的目标之一,需要通过法律和道德规范来维持六、第五章:关于权力与统治1.权力是政治中的核心概念2.统治者在行使权力时需要考虑公平、正义和人民的利益七、第六章:关于国家与个体1.国家是个体的组织和集体行动的产物2.个体在享受国家保护的同时也要履行公民责任八、第七章:关于教育与知识1.教育是个体发展和社会进步的基石2.知识的获取和传播对于个体和社会的发展至关重要九、第八章:关于艺术与审美1.艺术是人类审美情趣的表达方式2.审美的标准因时间、地域和文化背景的不同而有所变化十、第九章:关于宗教与信念1.宗教是人们对宇宙和存在的思考和崇拜2.信仰给人们带来安慰和指引,同时也可能导致冲突和矛盾十一、第十章:关于言论自由与思想启蒙1.言论自由是个体表达观点的基本权利2.思想启蒙是个体思维和社会进步的基础十二、第十一章:关于时间与永恒1.时间是我们感知世界的基本维度2.永恒是人们追求超越时间限制的一种理想状态结论经典常谈十二章涵盖了人类生活的方方面面,从人的本质到社会伦理、政治和宗教等多个领域深入探讨。

通过对这些话题的讨论,我们能够更好地理解人类行为和社会规范的形成,并对个体和社会发展有更深入的思考。