灯下漫笔(节选)

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:19

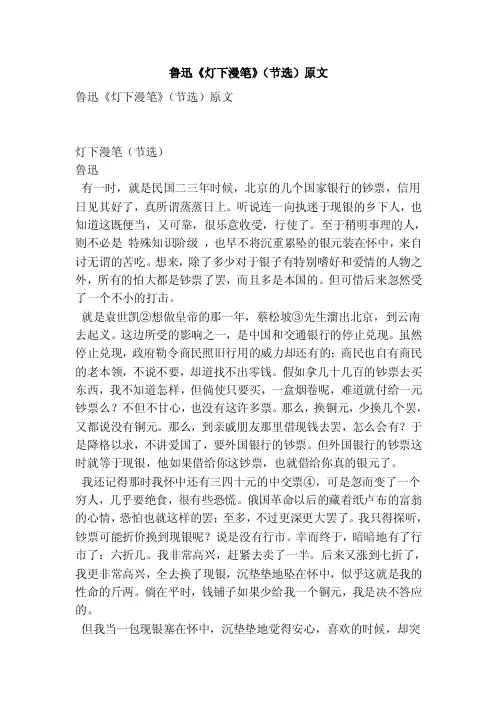

鲁迅《灯下漫笔》(节选)原文鲁迅《灯下漫笔》(节选)原文灯下漫笔(节选)鲁迅有一时,就是民国二三年时候,北京的几个国家银行的钞票,信用日见其好了,真所谓蒸蒸日上。

听说连一向执迷于现银的乡下人,也知道这既便当,又可靠,很乐意收受,行使了。

至于稍明事理的人,则不必是特殊知识阶级,也早不将沉重累坠的银元装在怀中,来自讨无谓的苦吃。

想来,除了多少对于银子有特别嗜好和爱情的人物之外,所有的怕大都是钞票了罢,而且多是本国的。

但可惜后来忽然受了一个不小的打击。

就是袁世凯②想做皇帝的那一年,蔡松坡③先生溜出北京,到云南去起义。

这边所受的影响之一,是中国和交通银行的停止兑现。

虽然停止兑现,政府勒令商民照旧行用的威力却还有的;商民也自有商民的老本领,不说不要,却道找不出零钱。

假如拿几十几百的钞票去买东西,我不知道怎样,但倘使只要买,一盒烟卷呢,难道就付给一元钞票么?不但不甘心,也没有这许多票。

那么,换铜元,少换几个罢,又都说没有铜元。

那么,到亲戚朋友那里借现钱去罢,怎么会有?于是降格以求,不讲爱国了,要外国银行的钞票。

但外国银行的钞票这时就等于现银,他如果借给你这钞票,也就借给你真的银元了。

我还记得那时我怀中还有三四十元的中交票④,可是忽而变了一个穷人,几乎要绝食,很有些恐慌。

俄国革命以后的藏着纸卢布的富翁的心情,恐怕也就这样的罢;至多,不过更深更大罢了。

我只得探听,钞票可能折价换到现银呢?说是没有行市。

幸而终于,暗暗地有了行市了:六折几。

我非常高兴,赶紧去卖了一半。

后来又涨到七折了,我更非常高兴,全去换了现银,沉垫垫地坠在怀中,似乎这就是我的性命的斤两。

倘在平时,钱铺子如果少给我一个铜元,我是决不答应的。

但我当一包现银塞在怀中,沉垫垫地觉得安心,喜欢的时候,却突然起了另一思想,就是:我们极容易变成奴隶,而且变了之后,还万分喜欢。

假如有一种暴力,将人不当人,不但不当人,还不及牛马,不算什么东西;待到人们羡慕牛马,发生乱离人,不及太平犬的叹息的时候,然后给与他略等于牛马的价格,有如元朝定律,打死别人的奴隶,赔一头牛,⑤则人们便要心悦诚服,恭颂太平的盛世。

●备课资料一、课文析读1。

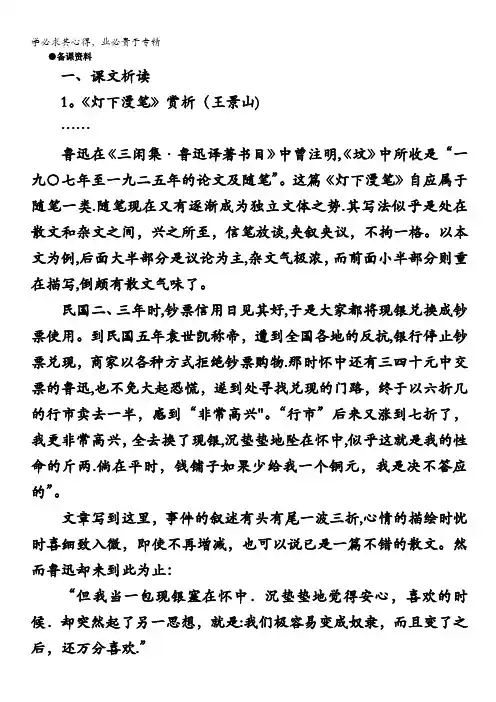

《灯下漫笔》赏析(王景山)……鲁迅在《三闲集·鲁迅译著书目》中曾注明,《坟》中所收是“一九○七年至一九二五年的论文及随笔”。

这篇《灯下漫笔》自应属于随笔一类.随笔现在又有逐渐成为独立文体之势.其写法似乎是处在散文和杂文之间,兴之所至,信笔放谈,夹叙夹议,不拘一格。

以本文为例,后面大半部分是议论为主,杂文气极浓,而前面小半部分则重在描写,倒颇有散文气味了。

民国二、三年时,钞票信用日见其好,于是大家都将现银兑换成钞票使用。

到民国五年袁世凯称帝,遭到全国各地的反抗,银行停止钞票兑现,商家以各种方式拒绝钞票购物.那时怀中还有三四十元中交票的鲁迅,也不免大起恐慌,遂到处寻找兑现的门路,终于以六折几的行市卖去一半,感到“非常高兴"。

“行市”后来又涨到七折了,我更非常高兴,全去换了现银,沉垫垫地坠在怀中,似乎这就是我的性命的斤两.倘在平时,钱铺子如果少给我一个铜元,我是决不答应的”。

文章写到这里,事件的叙述有头有尾一波三折,心情的描绘时忧时喜细致入微,即使不再增减,也可以说已是一篇不错的散文。

然而鲁迅却未到此为止:“但我当一包现银塞在怀中.沉垫垫地觉得安心,喜欢的时候.却突然起了另一思想,就是:我们极容易变成奴隶,而且变了之后,还万分喜欢.”文章由此便从现实生活中的一点感触,转入对历史上所渭“一治一乱”的思考.人和奴隶的关系,首先碰到的就是“人"的价格的问题,在历史上中国人的价格有时竟连牛马也不如.鲁迅指出,“中国人向来就没有争到过‘人’的价格,至多不过是奴隶,……然而下于奴隶的时候,却是数见不鲜的。

”奴隶总要有所归属,有一定的主子。

但“中国的百姓是中立的,战时连自己也不知道属于哪一面,但又属于无论哪一面。

强盗来了,就属于官,当然该被杀掠;官兵既到,该是自家人了罢,但仍然要被杀掠,仿佛又属于强盗似的”。

鲁迅对这一现象,早有感知.清兵入关,下令剃发结辫,违抗者斩,所谓“留发不留头,留头不留发”,但仍有问题。

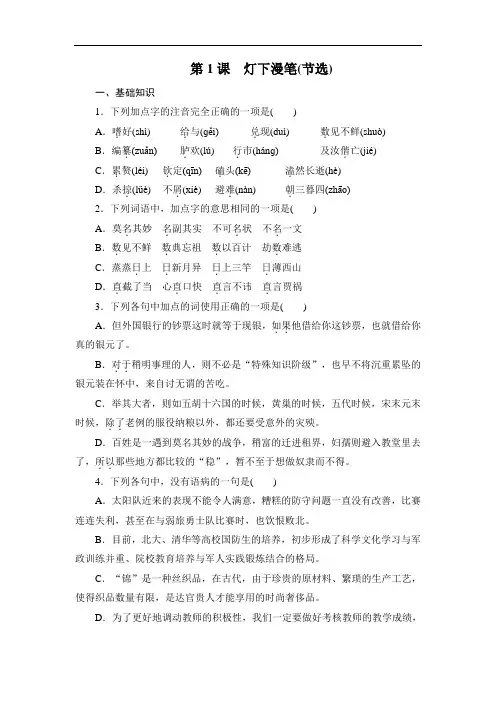

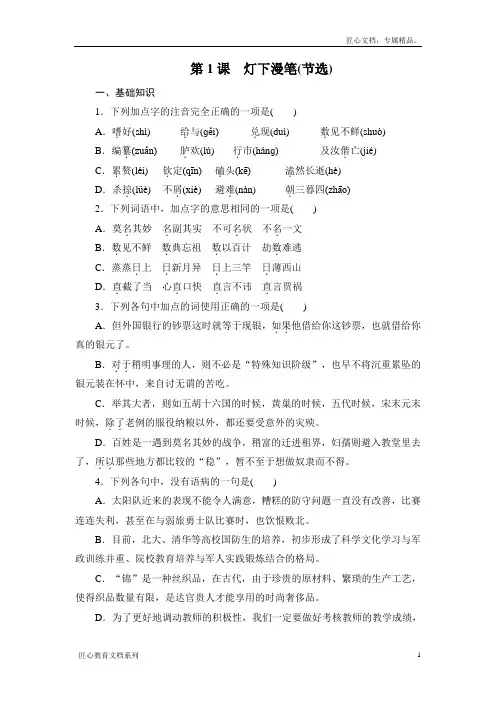

第1课灯下漫笔(节选)一、基础知识1.下列加点字的注音完全正确的一项是()A.嗜.好(shì)给.与(ɡěi)兑.现(duì)数.见不鲜(shuò)B.编纂.(zuǎn) 胪.欢(lú) 行.市(hánɡ) 及汝偕.亡(jié)C.累.赘(léi) 钦.定(qīn) 磕.头(kē) 溘.然长逝(hè)D.杀掠.(lüè) 不屑.(xiè) 避难.(nàn) 朝.三暮四(zhāo)2.下列词语中,加点字的意思相同的一项是()A.莫名.其妙名.副其实不可名.状不名.一文B.数.见不鲜数.典忘祖数.以百计劫数.难逃C.蒸蒸日.上日.新月异日.上三竿日.薄西山D.直.截了当心直.口快直.言不讳直.言贾祸3.下列各句中加点的词使用正确的一项是()A.但外国银行的钞票这时就等于现银,如果..他借给你这钞票,也就借给你真的银元了。

B.对于..稍明事理的人,则不必是“特殊知识阶级”,也早不将沉重累坠的银元装在怀中,来自讨无谓的苦吃。

C.举其大者,则如五胡十六国的时候,黄巢的时候,五代时候,宋末元末时候,除了..老例的服役纳粮以外,都还要受意外的灾殃。

D.百姓是一遇到莫名其妙的战争,稍富的迁进租界,妇孺则避入教堂里去了,所以..那些地方都比较的“稳”,暂不至于想做奴隶而不得。

4.下列各句中,没有语病的一句是()A.太阳队近来的表现不能令人满意,糟糕的防守问题一直没有改善,比赛连连失利,甚至在与弱旅勇士队比赛时,也饮恨败北。

B.目前,北大、清华等高校国防生的培养,初步形成了科学文化学习与军政训练并重、院校教育培养与军人实践锻炼结合的格局。

C.“锦”是一种丝织品,在古代,由于珍贵的原材料、繁琐的生产工艺,使得织品数量有限,是达官贵人才能享用的时尚奢侈品。

D.为了更好地调动教师的积极性,我们一定要做好考核教师的教学成绩,对于贡献突出和甘于奉献的教师要给予适当的物质奖励。

语文教案《灯下漫笔》教学教案教学目标:1. 理解文章的主题思想和作者的观点。

2. 分析文章的文学特色和修辞手法。

3. 提高学生的阅读理解和批判性思维能力。

教学内容:一、教学背景《灯下漫笔》是鲁迅的一篇杂文,写于1925年。

本文针对社会上种种丑恶的现象,批判了旧社会的种种弊端,表达了作者对社会的深切忧虑和对民众的期望。

二、教学重点1. 理解作者的观点和文章的主题思想。

2. 分析文章的论证方法和修辞手法。

3. 培养学生的阅读理解和批判性思维能力。

三、教学难点1. 理解作者的讽刺手法和深层含义。

2. 分析文章的文学特色和语言风格。

四、教学过程1. 导入:引导学生回顾鲁迅的作品,了解鲁迅的思想特点。

2. 阅读理解:让学生自主阅读文章,回答相关问题,检查学生的理解程度。

3. 内容分析:引导学生分析文章的主题思想和作者的观点,讨论文章的论证方法及其合理性。

4. 修辞手法分析:分析文章中的讽刺手法、比喻等修辞手法,引导学生理解其深层含义。

5. 批判性思维训练:让学生从不同角度评价文章的优点和不足,培养学生的批判性思维能力。

五、作业布置1. 请学生总结文章的主题思想和作者的观点。

2. 分析文章的修辞手法,选择其中一种进行赏析。

3. 写一篇短文,谈谈自己对文章中所揭示的社会现象的看法。

教学反思:通过本节课的教学,发现学生在理解文章的主题思想和作者观点方面存在一定的困难,在今后的教学中,应更加注重引导学生深入理解文章内容,提高他们的阅读理解能力。

要加强对学生的批判性思维训练,培养他们独立思考和分析问题的能力。

六、教学拓展为了帮助学生更好地理解《灯下漫笔》的文化背景和鲁迅的思想,可以组织一次关于鲁迅生平及其作品的讲座或者观看相关纪录片。

通过拓展学习,学生能够更加全面地认识鲁迅及其作品在现代文学史上的地位。

七、课堂讨论1. 鲁迅在文章中使用了哪些具体的例子来揭示社会现象?2. 鲁迅的讽刺手法有哪些特点?3. 学生认为鲁迅的观点在当今社会是否依然具有现实意义?八、文学鉴赏引导学生对《灯下漫笔》的语言风格进行深入鉴赏,分析鲁迅如何通过语言的选择和运用来增强文章的感染力和说服力。

鲁迅《灯下漫笔》(节选)课后练习解答指导鲁迅《灯下漫笔》(节选)课后练习解答指导《灯下漫笔》(节选)课后练习解答指导一、设计本题,意在使学生掌握课文内容,了解作者在文章中阐述的观点;理解本文融情于理的艺术特色,感受本文所包含的强烈感情。

学生答题,可先简单说说作者是由日常什么小事引发出来的,他又是怎样过渡到本文观点的,再准确概括作者观点,既可用自己的话,也可用课文原话。

作者认为,中国几千年的历史可以概括为想做奴隶而不得的时代和暂时做稳了奴隶的时代。

二、设计本题,意在使学生进一步理解课文中的重点句和难点句,更好地理解课文主题。

要联系作者思想、课文主题和上下文进行解题。

1 极容易说明中国乱是长期的,治是短暂的,因此老百姓常常想做奴隶而不得;他们把做奴隶当作一种奢望,甚至是一种享受,一旦有哪一位统治者满足了这一令人感到悲哀的要求,他们自然就万分喜欢了。

2 这一个小玩艺是指我们极容易变成奴隶,而且变了之后,还万分喜欢;也指后文所说的强盗官兵反复争夺天下,历史总陷入一治一乱的循环怪圈之中,老百姓总是在奴隶和下于奴隶两种命运之间反复挣扎。

3 人的价格的内涵是指老百姓不受强盗官兵的愚弄,不再沦为牛马,甚至不再是奴隶,而能够自己决定自己的命运,充分享受做人的资格,获得做人的尊严,实现当家作主的梦想。

4 奴隶规则是指怎样服役,怎样纳粮,怎样磕头,怎样颂圣,总之,是有一个一定的主子,拿他们去做百姓,──不敢,是拿他们去做牛马,情愿自己寻草吃,只求他决定他们怎样跑,并且除了老例的服役纳粮以外,不受意外的灾殃。

5 第三样时代是指一个走出了一治一乱的历史循环怪圈,从而迈向民主与自由的时代;是一个老百姓告别想做奴隶而不得和暂时做稳了奴隶而成为社会主人的时代。

总之,第三样时代是一个全新的时代。

三、设计本题,意在使学生进一步体会本文情感化的议论这一艺术特色。

抓住各小题中关键词语,先体会感情,再说说思想。

1 作者这段话是通过打比方,愤怒抨击封建暴政,暴露国民的奴性人格,讽刺所谓的太平盛世,不过就是一个百姓略等于牛马的时代,至多是一个暂时做稳了奴隶的时代。

第一单元抨击时弊忧思家国第1课灯下漫笔(节选)【文本导读】在中国长期的封建社会中,广大劳动人民一直处于被压迫被奴役的悲惨地位。

20世纪20年代的中国,新旧斗争十分尖锐,一方面,中国几千年的旧文化、旧制度、旧传统层层因袭,到这时,已经是黑暗、反动、腐朽无比,它像一个巨大的毒瘤,长久地寄生在国民身上,禁锢着国民的身心,使国民畏惧而麻木;1911年爆发的辛亥革命,由于资产阶级的软弱性、妥协性,革命昙花一现,紧接着袁世凯称帝、张勋复辟、军阀混战……黑暗中国亟待彻底的革命。

另一方面,随着新文化运动的开展,少数先驱者已经从黑暗中醒来,开始大声疾呼,要唤醒“铁屋子”里的人们,并荷戟奋战,要“自己背着因袭的重担,肩住了黑暗的闸门,放他们到宽阔光明的地方去”(《坟·我们现在怎样做父亲》)。

但是,统治阶级及一些反动的复古主义者,却极力鼓吹中国的所谓精神文明,妄图维护封建主义的文化,维护人吃人的等级制度。

这就需要在更深刻的意义上,揭露复古派的阴谋,擦亮广大人民的眼睛,于是,作为已觉醒的先驱者之一的鲁迅写了一系列文章予以反击,本文就是其中一篇。

让我们跟随作者,走进那个时代……【作者卡片】鲁迅(1881~1936),原名周树人,字豫才,鲁迅是笔名。

伟大的文学家、思想家、革命家。

1918年5月发表《狂人日记》,奠定了新文化运动的基础。

作品有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《热风》《而已集》《三闲集》《二心集》《伪自由书》《准风月谈》《南腔北调集》《花边文学》《华盖集》《华盖集续编》《且介亭杂文》《且介亭杂文二集》《且介亭杂文末编》等。

【基础荟萃】1.为下列加点的字注音①累.坠( ) ②编纂.( ) ③嗜.好( ) ④兑.现( ) ⑤万姓胪.欢( ) ⑥折.价( ) ⑦杀掠.( ) ⑧数.见不鲜( ) ⑨国粹.( ) ⑩不肖.( ) ⑪鉴略.( ) ⑫时日曷丧..( ) ⑬新颁.( ) ⑭勒.令( ) ⑮木塞.( ) ⑯复辟.( ) ⑰黄巢.( ) 2.为下列各组字组词①⎩⎪⎨⎪⎧巢 窠 ②⎩⎪⎨⎪⎧ 兑 蜕 ③⎩⎪⎨⎪⎧ 鉴 签④⎩⎪⎨⎪⎧ 曷 溘 ⑤⎩⎪⎨⎪⎧ 孺 嚅濡⑥⎩⎪⎨⎪⎧ 嗜 耆 蓍 ⑦⎩⎪⎨⎪⎧ 胪 颅鲈⑧⎩⎪⎨⎪⎧ 殃 泱 怏 ⑨⎩⎪⎨⎪⎧ 倘 徜 淌 ⑩⎩⎪⎨⎪⎧ 纂 篡攥 ⑪⎩⎪⎨⎪⎧ 详 祥 佯 ⑫⎩⎪⎨⎪⎧ 偕 揩 楷 谐⑬⎩⎪⎨⎪⎧ 萃 粹瘁悴 猝3.近义词辨析①退化·蜕化 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ②兑现·兑换________________________________________________________________________________________________________________________________________________③执迷·执著________________________________________________________________________________________________________________________________________________④题名·提名________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________【要点突破】1.文章开始叙述“我”兑换现银一事有什么作用?点拨从结构上看,兑换现银起了一个引子的作用,作者从切身的生活小事中引出本文“漫笔”的话题——“我们极容易变成奴隶,而且变了之后,还万分喜欢”。

灯下漫笔(节选)教学设计(人教版高二必修) 教案教学设计灯下漫笔(节选)教学设计(人教版高二必修) 教案教学设计「篇一」颜改河1、知识目标(1)分析行文思路,把握由小及大、由事入理的构思特点。

(2)分析关键语句品位鉴赏语言,体会情理交融的表达艺术。

2、能力目标(1)培养学生以小见大的善于观察生活、思考生活的能力。

(2)培养学生鉴赏语言的能力。

3、德育目标(1)领会课文中对封建专制主义和国民奴性人格的尖锐抨击和批判,提高学生对社会政治现象的洞察力。

(2)体会鲁迅先生忧国忧民的强烈爱国主义情感,激发学生对国家、社会的责任感。

教学重难点1、教学重点(鲁迅杂文“嬉笑怒骂皆成文章” ,“幽默犀利”是他的语言风格,本课也不例外。

)引导学生对行文思路进行分析,掌握文中以小见大的构思特点,根据鲁迅杂文“嬉笑怒骂皆成文章”的特点鉴赏其有力的语言。

2、教学难点体会作者思考历史的过程中所流露出来的深沉情感:对封建主义暴政的憎恨和对国民奴性人格的同情。

教学方法分析法讨论法教学步骤引入新课--整体感知感情把握--品味鉴赏--拓展阅读--小结全文教学时间二课时教学过程第一课时一、引入新课1、导入新课:林语堂曾这样评价鲁迅“不交锋则不乐,不披甲亦不乐,即使无锋可交,无矛可持,拾一石子投狗,偶中,亦快然于胸中,此鲁迅之一副活形也。

”是啊,鲁迅的斗争精神可谓无孔不入。

那么在今天我们要学习的《灯下漫笔》一文中,他又将矛头指向了哪里呢?(运用林语堂形象有趣的评论激起学生研讨本课的兴趣)2、介绍鲁迅及其作品作者鲁迅(1881~1936),原名周树人,字豫才。

我国现代文学的奠基人。

生于浙江绍兴。

1898年5月,入南京江南水师学堂;1902年1月入东京弘文书院学习;1904年到仙台学医,后弃医从文;1906年6月回到东京参加光复会;1918年开始参加《新青年》的编辑工作;4月发表了第一篇白话小说《狂人日记;1921年写成著名小说《阿Q正传。

语文教案《灯下漫笔(节选)》教学教案一、教学目标:1. 知识与技能:使学生理解《灯下漫笔(节选)》的文意,掌握文中的重要概念和观点。

2. 过程与方法:通过阅读、讨论和写作等方式,提高学生的语文素养和批判性思维能力。

3. 情感态度与价值观:培养学生热爱祖国文化,增强民族自豪感,树立正确的价值观。

二、教学重点与难点:1. 教学重点:理解《灯下漫笔(节选)》的主要内容,掌握作者的观点和论证方法。

2. 教学难点:分析文章的论证结构,培养学生运用批判性思维的能力。

三、教学过程:1. 导入:引导学生回忆《灯下漫笔(节选)》的作者和出处,激发学生的学习兴趣。

2. 阅读理解:学生自读课文,理解文意,教师提问检查学生的阅读效果。

3. 内容分析:教师引导学生分析课文的主要观点和论证方法,学生进行讨论。

4. 论证结构分析:教师讲解文章的论证结构,学生通过实例练习分析文章的论证方法。

5. 批判性思维训练:教师提出问题,引导学生运用批判性思维分析课文,提出自己的观点。

四、教学方法:1. 阅读理解:采用自主学习的方式,让学生独立阅读课文,提高阅读能力。

2. 内容分析:采用小组合作学习的方式,让学生通过讨论分析课文内容。

3. 论证结构分析:采用案例教学法,让学生通过实例理解文章的论证方法。

4. 批判性思维训练:采用问题驱动教学法,引导学生运用批判性思维分析课文。

五、教学评价:1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和讨论情况,评价学生的参与度。

2. 阅读理解能力:通过课堂提问和课后作业,评价学生的阅读理解能力。

3. 批判性思维能力:通过学生对课文内容的分析和讨论,评价学生的批判性思维能力。

4. 课后作业:布置相关课后作业,检验学生对课堂所学内容的理解和掌握程度。

六、教学准备:1. 教材:《语文》课本《灯下漫笔(节选)》相关内容。

2. 参考资料:相关论文、评论、背景资料等。

3. 教学工具:多媒体设备、黑板、粉笔等。

七、教学步骤:1. 导入新课:回顾上节课的内容,引入本节课的学习主题。

第1课灯下漫笔(节选)一、基础知识1.下列加点字的注音完全正确的一项是()A.嗜.好(shì)给.与(ɡěi)兑.现(duì)数.见不鲜(shuò)B.编纂.(zuǎn) 胪.欢(lú) 行.市(hánɡ) 及汝偕.亡(jié)C.累.赘(léi) 钦.定(qīn) 磕.头(kē) 溘.然长逝(hè)D.杀掠.(lüè) 不屑.(xiè) 避难.(nàn) 朝.三暮四(zhāo)2.下列词语中,加点字的意思相同的一项是()A.莫名.其妙名.副其实不可名.状不名.一文B.数.见不鲜数.典忘祖数.以百计劫数.难逃C.蒸蒸日.上日.新月异日.上三竿日.薄西山D.直.截了当心直.口快直.言不讳直.言贾祸3.下列各句中加点的词使用正确的一项是()A.但外国银行的钞票这时就等于现银,如果..他借给你这钞票,也就借给你真的银元了。

B.对于..稍明事理的人,则不必是“特殊知识阶级”,也早不将沉重累坠的银元装在怀中,来自讨无谓的苦吃。

C.举其大者,则如五胡十六国的时候,黄巢的时候,五代时候,宋末元末时候,除了..老例的服役纳粮以外,都还要受意外的灾殃。

D.百姓是一遇到莫名其妙的战争,稍富的迁进租界,妇孺则避入教堂里去了,所以..那些地方都比较的“稳”,暂不至于想做奴隶而不得。

4.下列各句中,没有语病的一句是()A.太阳队近来的表现不能令人满意,糟糕的防守问题一直没有改善,比赛连连失利,甚至在与弱旅勇士队比赛时,也饮恨败北。

B.目前,北大、清华等高校国防生的培养,初步形成了科学文化学习与军政训练并重、院校教育培养与军人实践锻炼结合的格局。

C.“锦”是一种丝织品,在古代,由于珍贵的原材料、繁琐的生产工艺,使得织品数量有限,是达官贵人才能享用的时尚奢侈品。

D.为了更好地调动教师的积极性,我们一定要做好考核教师的教学成绩,对于贡献突出和甘于奉献的教师要给予适当的物质奖励。

鲁迅《灯下漫笔》(节选)主题思想、结构分析及感情基调鲁迅《灯下漫笔》(节选)主题思想、结构分析及感情基调《灯下漫笔》(节选)一、主题思想这篇文章写于1925年春末。

当时,中国社会新旧斗争十分尖锐,一方面,中国几千年的旧文化、旧制度、旧传统层层因袭,到这时,已经是黑暗、反动、腐朽无比,它像一个巨大的毒瘤,长久地寄生在国民身上,禁锢着国民的身心,使国民畏惧而且麻木;另一方面,少数先驱者已经从黑暗中醒来,他们已开始大声疾呼,唤醒铁屋子里沉睡的人们,并开始荷戟奋战,要肩住了黑暗的闸门,放他们到宽阔光明的地方去。

鲁迅正是这少数觉醒的先驱者之一。

他从旧的营垒中走来,对中国的历史有过深刻的研究,对中国社会吃人的本质,看得十分清楚;他对当时的社会现实,更是一眼看穿。

在这篇课文中,鲁迅深入解剖了中国封建社会历史的特点,指出封建暴君的残酷统治,造成了中国社会的落后和国民的愚昧麻木。

在专制暴政之下,中国几千年的封建社会只有两个时代:一是老百姓想做奴隶而不得的时代,一是老百姓暂时做稳了奴隶的时代。

前一时代,是天下大乱的时代;后一时代,是天下暂时太平的时代。

中国社会,就在这一治一乱中因循反复,老百姓则在这两种时代中挣扎浮沉。

这一结论,前无古人,后启来者,如此偏激,却非常深刻。

我们看到,鲁迅把批判的尖刀刺向了封建专制主义和蒙昧主义,使之无处藏身;鲁迅又挥起镐头,挖出了他们的祖坟,让封建专制主义和蒙昧主义的幽灵,暴露在光天化日之下,使他们无处逃遁。

鲁迅的论断,以丰富的历史知识和历史现象作推理依据,言之凿凿,不由人不信服。

鲁迅在文章中写道,纵观几千年的中国历史,乱多治少,社会乱时,官兵到,百姓被掠杀,强盗到,照样被掠杀;社会治时,百姓服役纳粮,盼望着这样的奴隶生活不被剥夺。

可惜,这奴隶规则总是被一些人撕得粉碎,老百姓于是又陷于想做奴隶而不得的悲惨轮回中。

在这篇文章中,鲁迅还把讽刺的矛头指向了老百姓。

他对于中国百姓的悲剧命运寄予了深切同情,但作者也尖锐讽刺批判了国民的奴性人格和奴才传统。

灯下漫笔(节选)1、作家作品鲁迅(1881-1936),伟大的文学家、思想家、革命家,中国无产阶级文学的奠基人,无产阶级文化思想的先驱。

原名周树人,字豫才。

1898年离家到南京路矿学堂求学。

1902年留学日本学医。

后弃医从文,希图以文学改变国民精神。

1906年写有《摩罗诗力说》、《文化偏至论文,批判封建地主阶洋务派和资产阶级改良派。

1909年回国,先后在杭州、绍兴教书。

1912年应蔡元培之邀到南京临时政府教育部任部员,后随部迁北京,任教育司科长、佥事。

1918年参加《新青年》编辑工作,同年5月发表一篇白话小说《狂人日记》,猛烈抨击封建礼教,奠定新文学运动基础。

从此,他“一发而不可收”,接连发表了《孔乙己》、《药》等优秀短篇小说和大量匕首投抢式的杂文,以彻底反封建的思想和犀利冷峻的艺术风格,显示文学革命的实绩。

1920年,先后在北京大学、北京女子师范大学教中国古典文学,并坚持文学创作。

著有《中国小说史略》。

1921年底,写成了著名小说《阿Q正传》,在中国现代文学史上树起了一座丰碑。

1923年和平共处926年相继出版了短篇小说集《呐喊》、《彷徨》及散文诗集《野草》。

1926年8月南下到厦门大学任教。

1927年1月到广州中山大学任文学系主任。

1927年10月到上海,开始最后十年的光辉战斗。

在职928年的文学论争中,系统地学习并翻译了马克思主义文艺理论,主编《语丝》,出版《朝花周刊》。

1930年,积极参加并领导了“中国左翼作家联盟”,成为进步文化工作的旗手。

1936年10月19日病逝于上海,终年56岁。

现出版有《鲁迅全集》二十卷。

2、写作背景《灯下漫笔》出自他的杂文集《坟》,写于1925年春夏之交。

当时,中国社会新旧斗争十分尖锐,一方面,中国几千年的旧文化、旧制度、旧传统层层因袭,到这时,已经是黑暗、反动、腐朽无比,而使国民畏惧而且麻木;另一方面,经过“五·四”的沉寂期,少数先驱者的思想本质已经摆脱了天真情绪阶段,从黑暗中醒来,他们已不满足形式的变革,也意识到形式的变革不能从根本上解决中国的问题,开始大声疾呼,唤醒“铁屋子”里沉睡的人们,这些觉醒者(包括鲁迅先生)要“肩住了黑暗的闸门,放他们(没觉醒的民众)到宽阔光明的地方去”(《坟·我们现在怎样做父亲》)。

13.灯下漫笔(节选)●从容说课《灯下漫笔》写于1925年末。

当时中国社会新旧斗争十分尖锐,一方面,中国几千年的旧文化、旧传统层层因袭,到这时,已经是黑暗、反动,腐朽无比,它像一个巨大的毒瘤,长久地寄生在国民身上,禁锢着国民的身心,使国民畏惧而且麻木;另一方面,少数先驱者已经从黑暗中醒来,他们已开始大声疾呼,唤醒“铁屋子”里沉睡的人们,并开始荷戟奋战,要“肩住了黑暗的闸门,放他们到宽阔光明的地方去”(《坟·我们现在怎样做父亲》)。

鲁迅正是这少数觉醒的先驱者之一。

文中,鲁迅一方面深入了解剖了中国封建社会历史的特点,抨击封建专制主义和蒙昧主义,得出一个前无古人,后启来者,偏激却又深刻的结论,即中国几千年的封建社会只有两个时代:一是老百姓想做奴隶而不得的时代,一是老百姓暂时做稳了奴隶的时代,另一方面鲁迅思考国民性问题,批判了国民的奴性人格和奴才传统。

这两方面融为一体,互相补充构成了文章的主题。

鉴赏时,结合背景和鲁迅思想,指导学生重点理解这一主题思想的深刻含义。

本文结构严谨,浑然成篇。

第一部分(第一至第五段)是全文的引子,叙述生活中的一件小事,从钞票兑换现银这件事联想到“我们极容易变成奴隶,而且变了之后,还万分喜欢”。

第二部分(第六至第十一段),回溯中国历史,阐明观点,指出中国历史只能概括为“想做奴隶而不得的时代”和“暂时做稳了奴隶的时代”。

第三部分(第十二至第十四段),讽刺当时的现实,实际上还是循环在这两个时代的阴影里,帝国主义、封建军阀统治下的中国实际上是老百姓“想做奴隶而不得的时代”。

鲁迅杂文,包含着强烈的爱憎感情,全文感情基调以怒和怜为主,愤怒、讽刺、批判、同情融为一体。

因此文章的披情入理、情景交融的写法也是本文的一大鉴赏重点。

●教学目标知识目标1.理解鲁迅先生对国民奴性的深刻认识和对中国社会历史的深刻解剖。

2.理解鲁迅先生所提倡的“第三样时代”的内涵,明确历史使命,创造第三样时代。

能力目标1.品味文章中含义丰富的语句,学习作者以情入理,情理交融的表达艺术。

第1课灯下漫笔(节选)一、基础知识1.下列加点字的注音完全正确的一项是()A.嗜.好(shì)给.与(ɡěi)兑.现(duì)数.见不鲜(shuò)B.编纂.(zuǎn) 胪.欢(lú) 行.市(hánɡ) 及汝偕.亡(jié)C.累.赘(léi) 钦.定(qīn) 磕.头(kē) 溘.然长逝(hè)D.杀掠.(lüè) 不屑.(xiè) 避难.(nàn) 朝.三暮四(zhāo)2.下列词语中,加点字的意思相同的一项是()A.莫名.其妙名.副其实不可名.状不名.一文B.数.见不鲜数.典忘祖数.以百计劫数.难逃C.蒸蒸日.上日.新月异日.上三竿日.薄西山D.直.截了当心直.口快直.言不讳直.言贾祸3.下列各句中加点的词使用正确的一项是()A.但外国银行的钞票这时就等于现银,如果..他借给你这钞票,也就借给你真的银元了。

B.对于..稍明事理的人,则不必是“特殊知识阶级”,也早不将沉重累坠的银元装在怀中,来自讨无谓的苦吃。

C.举其大者,则如五胡十六国的时候,黄巢的时候,五代时候,宋末元末时候,除了..老例的服役纳粮以外,都还要受意外的灾殃。

D.百姓是一遇到莫名其妙的战争,稍富的迁进租界,妇孺则避入教堂里去了,所以..那些地方都比较的“稳”,暂不至于想做奴隶而不得。

4.下列各句中,没有语病的一句是()A.太阳队近来的表现不能令人满意,糟糕的防守问题一直没有改善,比赛连连失利,甚至在与弱旅勇士队比赛时,也饮恨败北。

B.目前,北大、清华等高校国防生的培养,初步形成了科学文化学习与军政训练并重、院校教育培养与军人实践锻炼结合的格局。

C.“锦”是一种丝织品,在古代,由于珍贵的原材料、繁琐的生产工艺,使得织品数量有限,是达官贵人才能享用的时尚奢侈品。

D.为了更好地调动教师的积极性,我们一定要做好考核教师的教学成绩,对于贡献突出和甘于奉献的教师要给予适当的物质奖励。

灯下漫笔(节选)宣威市第五中学吕荣仙[教学目标]知识目标1、理解鲁迅先生对国民奴性的深刻认识和对中国社会历史的深刻解剖。

2、理解鲁迅先生所提倡的“第三样时代〞的内涵,并明确历史使命,创造第三样时代。

能力目标1、理清行文思路,把握由小及大、由事入理的构思特点。

2、抓住关键语句品位鉴赏语言,体味情理交融的表达艺术。

德育目标体会鲁迅先生忧国忧民的强烈爱国主义情感,激发学生对国家、社会的责任感。

[教学重点]1、引导学生体会作者在冷静的理性分析中所包含的强烈情感。

2、学习本文由小及大、由事入理的构思特点。

[教学难点]1、理解作者对中国历史的概括——想做奴隶而不得的时代;暂时做稳了奴隶的时代,并理解这两个时代的划分标准。

2、理解“人〞的价格。

3、理解“第三样时代〞的内涵。

[教学方法]点拨法和讨论法相结合。

[课时安排]2课时[教学步骤]第一课时[教学要点]1、理解鲁迅先生对国民奴性的深刻认识和对中国社会历史的深刻解剖。

2、理解鲁迅先生所提倡的“第三样时代〞的内涵,并明确历史使命,创造第三样时代。

[教学过程]一、导入没有伟大民族出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大的人物而不知拥护、爱戴、崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。

因鲁迅之一死,使人们自觉出了民族的尚可以有为;也因鲁迅之一死,使人家看出了中国还是奴隶性很浓厚的半绝望的国家。

——郁达夫《怀鲁迅》鲁迅的方向就是中华民族新文化的方向。

——1936年10月,鲁迅逝世。

就在安葬鲁迅的第三天,郁达夫带着悲愤的心情写下了这段堪称警世格言的文字。

读了《灯下漫笔》一文,我们就更明为什么说“中国还是奴隶性很浓厚的半绝望的国家。

〞二、解题漫笔:漫,既是内容的“漫〞无边际,又是“心事浩茫连广宇〞的“漫漫〞心绪;既是一种“漫延开来〞的思维方式,还是散“漫〞无拘、兴之所至的笔墨趣味。

鲁迅说到自己“动起笔来,总是离题有千里之远〞“总是胡思乱想,像断线的风筝收不回来〞〔《在庆祝沪宁克复的那一边》〕,所说的就是指写作时想象思维发散。

灯下漫笔(节选)备课笔记引言备课对于每一位老师来说都是至关重要的一步,它为课堂教学的顺利进行打下了坚实的基础。

而《灯下漫笔(节选)》是一本备课笔记,记录了教育工作者在备课过程中的思考和心得。

本文将从几个方面对《灯下漫笔(节选)》进行分析和总结。

书名简介《灯下漫笔(节选)》是一本备课笔记,作者是一位经验丰富的教育工作者。

这本备课笔记主要记录了作者在课堂备课过程中的所思所想,以及对教育教学的一些感悟和理解。

在备课中,作者通过灯光下的手绘记录自己的思考过程,将备课笔记变得更加生动有趣。

灯下漫笔的特点1. 手绘备课与传统的备课方式不同,作者采用了手绘的方式记录备课过程。

这种方式使备课更具有艺术性和创造性,同时也更能体现作者的个性和思考方式。

手绘备课还能激发教师的创造力,使备课变得更加有趣且具有挑战性。

2. 深入思考在备课过程中,作者不仅仅是简单记录一些课程内容,更重要的是对教育教学进行深入思考。

作者通过手绘的方式将自己对教育教学的理解表达出来,让读者能够更好地理解作者的思想和观点。

这种深入思考不仅有助于教师提高教学水平,也能激发学生的思考能力。

3. 灯光意象在《灯下漫笔(节选)》中,灯光意象是一个重要的元素。

作者通过灯光的使用,给备课笔记增添了一种独特的艺术风格。

灯光的运用使得备课笔记更有层次感和立体感,同时也使读者能够更好地感受到作者的情感和思维过程。

灯下漫笔的应用《灯下漫笔(节选)》可以应用于教育教学实践中的各个环节。

以下是几个应用场景的简要介绍:1. 课前备课教师在备课之前可以阅读《灯下漫笔(节选)》,借鉴作者的思考方式和备课技巧。

通过手绘备课的方式,教师能够更好地梳理课程内容,明确教学目标,提高备课的质量和效率。

2. 课堂教学在课堂教学中,教师可以将《灯下漫笔(节选)》中的一些手绘素材应用到教学过程中。

这样不仅可以增加课堂的趣味性和吸引力,还能够激发学生的学习兴趣和思维能力。

3. 教学总结教师在备课之后可以利用《灯下漫笔(节选)》对课堂教学进行总结。

灯下漫笔(节选)各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢教学设计示例一第一课时教学目标一、帮助学生梳理文章的思路和结构,把握课文由小及大、由事入理的构思特点。

二、培养学生整体感知课文的能力。

三、引导学生认识鲁迅对人对事件内心反应的关注,对人精神世界的关注,从而领会课文思想的深刻性。

教学重点通过整体感知课文内容,梳理思路和结构来体会鲁迅透过现象看本质,对历史现象、社会现实和国民灵魂的深入思考。

教学过程一、导入我们曾拜读过鲁迅先生的许多作品,认识了《故乡》里木偶人般的中年闰土,结识了《藤野先生》里挟着一叠大大小小书来上课的藤野严九郎,也曾为《论雷峰塔的倒掉》中象征封建势力的雷峰塔的倒掉而拍手称快。

今天我们再一次走近鲁迅,再一次捧读他的文章-------教师板书:灯下漫笔二、解题投影:“全楼都寂静下去,窗外一点声音也没有了,鲁迅先生站起来,坐到书桌边,在那绿色的台灯下开始写文章了。

”(萧红)投影:鲁迅先生写过《夜颂》,说自己是“爱夜的人”。

据说爱夜的人,“有听夜的耳朵和看夜的眼睛,自在暗中,看一切暗”。

(夜中观察,夜中思考,夜中漫笔)投影:“漫笔”——“漫”,既是内容的“漫”无边际,又是“漫漫”心绪,还是一种“漫延开来”的思维方式。

“漫笔”,是散“漫”无拘、笔随心意、兴之所至的一篇随笔。

三、整体把握,理清思路1925年4月29日这一夜,灯下坐着的鲁迅,又“看”到了“暗”中掩盖的什么呢?鲁迅用他那双“看夜”的眼睛,看到了生活(历史)深处的什么?(一)教师范读课文,学生初步感知。

(二)学生自读课文,教师介绍写作背景。

(三)学生带着问题读课文:1.作者从现实生活中什么样的小事联想到重大的社会历史问题?2.钞票贬值”和“极容易变成奴隶”两者之间有什么内在联系?3.作者如何一步步推导出中国历史可概括为“想做奴隶而不得的时代”和“暂时做稳了奴隶的时代”这个结论的?4.鲁迅为什么号召青年“创造这中国历史上从未有过的第三样时代”?(四)明确1.集体诵读课文,重点听个别字读音是否准确。

2.找三个学生读课文。

集体再次诵读全文。

3.找三个学生分别阐述全文结构划分及每部分的思路和层次。

(说明:此处见解与教参有异,仅供教师参考。

如学生有自已的理解,应给予充分肯定)第一部分(1~4):由钞票贬值引出对“人”价格贬值的思考(极容易变成奴隶)。

(提示:抓住事件和事件过程当中的心情变化)第5段:推而广之,上升到普遍的社会现象,揭示了中国人易于满足的奴化状态(虽不算人,究竟已等于牛马了),以及造成这种心态的社会根源(一种暴力)。

第6段:指出中国精神文明的高超,正在于使人们安于奴隶的地位(历来所闹得就不过是这小玩艺——“将人不当人”)(当百姓连做牛马、做奴隶的资格都被剥夺了的时候,百姓有什么乞求?请用课文第7~9段课文中的相关语句回答。

)第7段:百姓就希望有一个一定的主子,拿他们去做百姓,——不敢,是拿他们去做牛马,情愿自己寻草吃,只求他决定他们怎样跑。

第8段:百姓就希望来另外的主子,较为顾及他们的奴隶规则的,无论仍旧,或者新颁,总之是有一种规则,使他们可以走上奴隶的轨道。

第9段:厘定规则:怎样服役,怎样纳粮,怎样磕头,怎样颂圣。

而且这规则是不像现在那样朝三暮四的。

于是便“万姓胪欢”了。

7~9作者列举了大量事实(做不成奴隶的力争做奴隶,只要有奴隶可做,便心悦诚服,恭颂太平,“万姓胪欢”),尖锐指出“中国人向来就没有争到过‘人’的价格,至多不过是奴隶”。

第10~11段,承接上文,水到渠成得出结论,“先儒”所说的历史上“一治一乱”的时代,实际上是“想做奴隶而不得的时代”和“暂时做稳了奴隶的时代”。

一针见血指出中国封建社会的实质。

第二部分(5~11)考察中国社会历史的本质,得出“两个时代”(一治一乱)的结论。

第三部分(12~14)号召青年创造历史上从未有过的“第三样时代”。

“现在入了哪一时代,我也不了然。

”实是讽刺当时现实,还是循环在这两个时代的阴影里,帝国主义、封建军阀统治下的中国实际上是老百姓“想做奴隶而不得的时代”,号召青年创造出一个走出了“一治一乱”历史循环怪圈,迈向民主与自由的时代;一个全新的时代。

(板书顺序和学生讨论同步,引导学生明确,教师最后联系解题写“自在暗中,看一切暗”)四、布置作业再读课文深入体会文章的深刻思想内容。

思考课后习题第二、三。

[板书设计]第二课时教学目标一、抓文中凝炼形象而富有力度的语句仔细揣摩,把握感情基调,领会文章情理交融的语言特色,更深入地理解文章主旨。

二、培养学生提炼语句,鉴赏语言的能力。

教学过程一、揣摩下面含义丰富的语句,特别是要注意画线词语的理解。

1.我们极容易变成奴隶,而且变了之后,还万分喜欢。

提示:“极容易”说明中国“乱”是长期的,“治”是短暂的,因此老百姓常常“想做奴隶而不得”;他们把做奴隶当作是一种奢望,甚至是一种享受,一旦有哪一位统治者满足了这一令人悲哀的要求,他们自然就“万分高兴”了。

2.只要一翻孩子所读的《鉴略》……就知道“三千余年古国古”的中华,历来所闹的就不过是这一个小玩艺。

提示:“这一个小玩艺”是指“我们极容易变成奴隶,而且变了之后,还万分喜欢”,也指后文所说的强盗官兵反复争夺天下,历史总陷入“一治一乱”的循环怪圈中,老百姓总是在“奴隶”和“下于奴隶”两种命运之间反复挣扎。

3.假如有一种暴力,“将人不当人”,不但不当人,还不及牛马,不算什么东西;待到人们羡慕牛马,发生“乱离人,不及太平犬”的叹息的时候,然后给与他略等于牛马的价格,有如元朝定律,打死别人的奴隶,赔一头牛,则人们便要心悦诚服,恭颂太平盛世。

为什么呢?因为他虽不算人,究竟已等于牛马了。

提示:这段话通过打比方,愤怒地抨击了封建暴政,暴露了国民的奴性人格,讽刺所谓的“太平盛世”,不过就是一个百姓“略等于牛马”的时代,至多是一个“暂时做稳了奴隶的时代”。

4.但实际上,中国人向来就没有争到过“人”的价格,至多不过是奴隶,到现在还如此……提示:“‘人’的价格”内涵是指老百姓不受强盗官兵的愚弄,不再沦为牛马,甚至不再是奴隶,而能够自己决定自己的命运,充分享受做人的资格,获得做人的尊严,实现当家作主的梦想。

5.中国的百姓是中立的,战时连自己也不知道自己属于哪一面,但又属于无论哪一面,强盗来了,就属官,当然该被杀掠;官兵既到,该是自家人了罢,但仍然要被杀掠,仿佛又属于强盗似的。

这时候,百姓就希望有一个一定的主子,拿他们去做百姓,——不敢,是拿他们去做牛马,情愿自己寻草吃,只求他决定他们怎样跑。

提示:这段话揭示了老百姓遭受官兵蹂躏的悲惨命运,讽刺国民的麻木不仁和奴性性格,批判国民缺少反抗精神。

6.假使真有谁能够替他们决定,定下什么奴隶规则来,自然就“皇恩浩荡”了。

提示:“奴隶规则”是指“怎样服役,怎样纳粮,怎样磕头,怎样颂圣,总之,是“有一个一定的主子,拿了他们去做百姓,——不敢,是拿他们去做牛马,情愿自己寻草吃,只求他决定他们怎样跑”,并且“除了老例的服役纳粮之外”,不受“意外的灾殃”。

7.百姓是一遇到莫名其妙的战争,稍富的迁进租界,妇孺则避入教堂去了,因为那些地方都比较“稳”,暂不至于想做奴隶而不得。

提示:这段话揭示了当时的现实,仍是强盗官兵交互为祸的时代,老百姓仍处于“想做奴隶而不得”的悲惨境地。

二、总结本文情感基调:对老百姓的深深同情;对封建历史的愤怒批判;对现实复古主义者的无情抨击;对青年的热切呼唤;对中国未来社会充满必胜的信心。

为了充分表现这丰富的情感内涵,作者使用了个性化的语言,这主要表现在:1.形象性,用极为形象的语言进行高度哲理化的议论;2.概括性,把中国历史概括为两个时代,高度浓缩;3.准确性,用词准确形象,入木三分。

再加上双关、反语等修辞手法和幽默、讽刺等表现手法的运用,使文章语言情理交融,富有力度。

教学设计示例二黄卓然教学目的1、领会文章的深刻思想2、激发学生的民主意识3、训练学生的探究思维重点和难点1.“人”的价格(即真正意义上的“人”)2.人的三个等级:人奴隶(牛马)下于奴隶(不及牛马)的东西教学方法谈话法、讨论法教学课时两课时第一课时(一)导言:从毛泽东对鲁迅的评价,再到鲁迅照片的赏析(毛泽东对鲁迅的评价:“鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨”)(二)质疑释疑:1。

“第一、二样时代”是什么样的时代?它们有什么特征?其共同本质是什么?明确:第一样时代:想做奴隶而不得的时代(即乱世,兵荒马乱,奴隶规则被毁得粉碎,强盗官兵任意屠杀百姓。

)第二样时代:暂时做稳了奴隶的时代(即治世,天下太平,有一定的主子和规则,百姓纳粮磕头,意志却被主子宰割。

)共同本质:始终是奴隶(牛马)。

2.文章举出了哪些时代例子属于“想做奴隶而不得的时代”?你能否再作些课外补充?明确:课文中:五胡十六国、黄巢时(唐末)、五代、宋末、元末、张献忠时(明末)课文外:春秋战国、秦末、汉末、安史之乱、清末、民国3.你理解“第三样时代”是一个什么样的时代?明确:“第三样时代”即: 中国百姓有“人”的价格的时代,把“人”当“人”的时代,百姓活着真正体现了“人”的价值的时代。

换言之,民主、自由的新时代。

4。

作者说,中国人向来就没有争到过“人”的价格,至多是奴隶,到现在还如此……你是如何理解“人”的价格的?明确:“人”的价格:即“人”的价值,“人”之所以称为“人”的本质,有“人” 的尊严,“人”的权利,能独立自主地决定自己的命运。

5。

文章论述了这样一个深刻而重大的问题,是通过一件什么事引出来的?这两者之间有何内在联系?明确:通过一件日常生活小事(钞票打折换银元吃了亏反而非常高兴)引出来的。

“钞票打折换银元吃了亏反而非常高兴”与“人变成了奴隶贱了身反而万分喜欢”有其内在的相似处:自身受到了损害不痛苦反而快乐。

这种心理,看似反常,实则合理。

人们为避免最大的灾祸,宁愿选择较为次之的损害,从而获得一种超越期望的满足。

第二课时一、目标: 杂文的写法与练习二、步骤:(一)杂文的写法:通过典故、趣闻、寓言、传说引申出一个深刻的道理,说古道今,就实避虚,联系现实,针砭时弊。

如何通过鲁迅所提供的这个“钞票换银元”的故事,提炼出自己的思想?(讨论,提问)(二)关于鲁迅思想核心的探讨鲁迅原名——树人鲁迅思想核心——立人“树”和“立”是同一意思,都是使动用法,即“使人树”、“使人立”。

“人”即“国民”,在鲁迅看来,中国国民从来就没有成为真正意义上的“人”。

无论是阿Q、孔乙己,还是祥林嫂、闰土。

鲁迅一生追求目标,就是改造国民的“灵魂”,使之“立”起来。

(三)练习1.完成课后练习三2.比较分析《记念刘和珍君》所蕴涵的感情附1:马斯洛的需要层次理论附2:几个相关概念人文主义:肯定人是世界中心,主张思想自由和个性解放。