高中地理知识结构图

- 格式:doc

- 大小:2.34 MB

- 文档页数:8

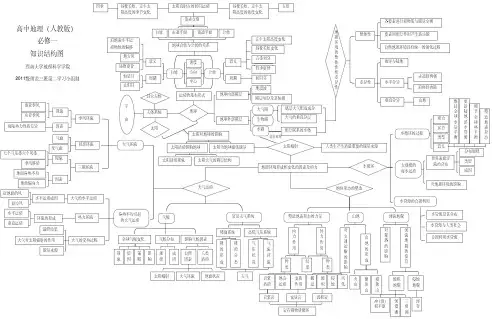

海陆热力性质差异水平运动高空风近地面的风季风移动七个气压带六个风带东亚季风南亚季风大气的水平运动环流的形成水平运动成因垂直运动大气的受热过程三圈环流地转偏向力地面冷热不均最终结果热力环流季风环流局部环流能量来源地面状况大气环流太阳辐射相互联系的水体现象反气旋气旋因素因素现象天气大气对太阳辐射的作用大气环流冷热不均引起的大气运动常见天气系统气候现象全球气候变化原因策略影响气候分布规律成因人类活动影响气候因素自然因素锋的形成锋面系统锋的分类高低气压系统气流环流气压状况水循环宇宙天体系统大气运动太阳地球太阳辐射自转公转生物圈水圈大气圈自转中心方向周期速度公转五带四季意义意义周期太阳活动影响地球太阳对地球的影响太阳为地球提供能量太阳大气的圈层结构太阳活动现象地理环境形成和变化的因素及动力人类生产生活最重要的能量来源地球内部圈层地球外部圈层其它天体太阳直射点的回归运动黄赤交角赤道平面黄道平面地球自转与公转的关系地震波圈层划分及其依据大气的垂直分层底层大气组成成分能量来源地理环境的整体性和差异性整体性差异性四季更替回归年恒星日太阳日五带划分昼夜长短变化正午太阳高度变化昼夜更替地方时沿地表水平运动物体的偏移昼夜长短、正午太阳高度的纬度变化昼夜长短、正午太阳高度的季节变化各要素进行着物质与能量交换要素间相互作用产生新功能自然地理环境具有统一的演化过程海洋与陆地水平分异垂直分异赤道到两极沿海到内陆山地意义类型环节地标形态的塑造塑造地表形态的力量山地河流地貌内力作用外力作用种类种类结果岩浆活动地壳运动变质作用堆积侵蚀风化搬运岩浆岩变质岩沉积岩岩石圈物质循环对交通运输的影响河流地貌的发育对聚落的影响山地的形成火山断块山褶皱山堆积地貌侵蚀地貌冲(洪)积平原河漫滩三角洲河谷大规模的海水运动水资源的合理利用水循环的过程动力维持全球水量平衡更新陆地淡水资源调节全球热平衡塑造地表形态世界表面洋流的分布对地理环境的影响成因类型分布规律水资源及其分布水资源与人类社会合理利用水资源运动的基本形式高中地理(人教版)必修一知识结构图西南大学地理科学学院2011级师范三班第二学习小组制。

高中地理(人教版)必修一知识结构框架图-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN2海陆热力性质差水平运高空近地面的季风移七个气压带六个风东亚季南亚季大气的水平运环流的形水平运动成垂直运大气的受热过三圈环地转偏向地面冷热不最终结热力环季风环局部环能量来地面状大气环太阳辐相互联系的水现反气气因因现天大气对太阳辐射的大气环冷热不均引起的大气运常见天气系气现象 全球气候变原因 策略 影响气候分规律 成因人类影响气候因自然锋的形成 锋面系锋的分类高低气压系气流环流 气压状况 水循环宇宙天体系大气运动太阳地球太阳辐射自公生物水大气自中方周速公五四意意周太阳活动影响地太阳对地球的影太阳为地球提供能太阳大气的圈层结太阳活动现地理环境形成和变化的因素及人类生产生活最重要的能量地球内部圈地球外部圈其它天体 太阳直射点的回归运黄赤交赤道平黄道平地球自转与公转的关地震圈层划分及其依大气的垂直分底层大气组成成能量来源地理环境的整体性和差异性整体差异四季更回归恒星太阳五带划昼夜长短变正午太阳高度变昼夜更地方沿地表水平运动物体的昼夜长短、正午太阳高度的纬度昼夜长短、正午太阳高度的季节各要素进行着物质与能量要素间相互作用产生新自然地理环境具有统一的演化海洋与陆水平分垂直分赤道到两沿海到内山意类环地标形态的塑造塑造地表形态的力山河流地内力作用 外力作用 种类 种类结果岩浆活地壳运变质作堆积 侵蚀 风化搬运 岩浆变质沉积岩石圈物质循对交通运输的影响河流地貌的发育对聚落的影响山地的形成火山断块山 褶皱山 堆积地侵蚀地冲(洪)积河漫滩 三角洲河谷大规模的海水水资源的合理利水循环的过动维持全球水量平衡更新陆地淡水资源调节全球热平衡塑造地表形态世界表面洋流的分布 对地理环境的影成类分布规水资源及其分水资源与人类社合理利用水资运动的基本形高中地理(人教版)必修一知识结构图西南大学地理科学学院2011级师范三班第二学习小组制。

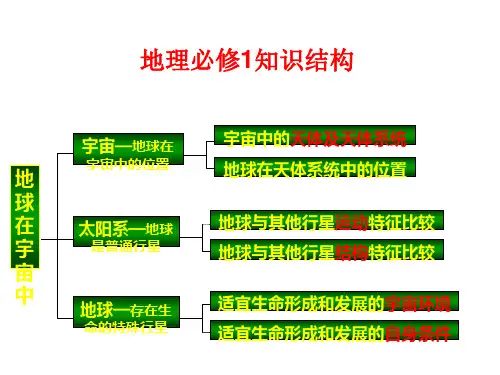

高中地理主干知识框架必修1 第一章行星地球

必修1 第二章大气环境

必修1 第三章地球水

必修1 第四章地表形态的塑造

必修1 第五章自然地理环境的整体性与差异性

必修2 第一章人口的变化

必修2第二章城市与城市化

必修2第三章农业地域的形成与发展

必修2第四章工业地域的形成与发展

必修2第五章交通运输及其影响

区位原理框架

必修3区域可持续发展总框架

必修3第一章地理环境与区域发展

必修3第二章区域生态环境建设

必修3第三章区域自然资源综合开发利用

必修3第四章区域经济发展

必修3第五章区域联系与区域协调发展

区域地理分析方法思路案例

地理学科知识大框架。