中国区域地理知识框架图

- 格式:doc

- 大小:465.50 KB

- 文档页数:2

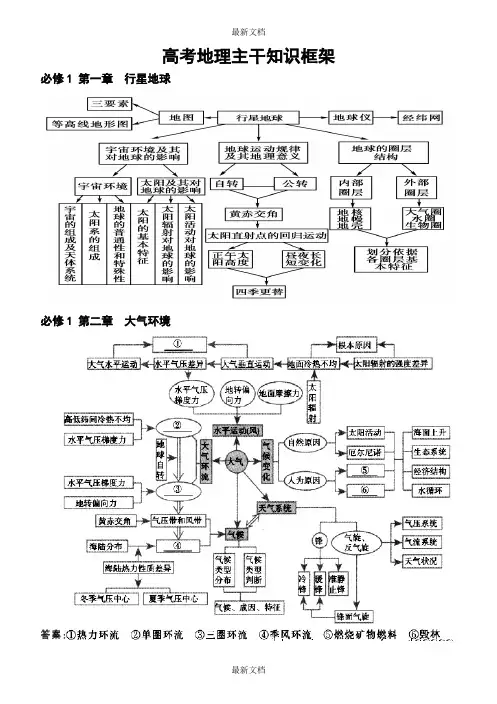

高考地理主干知识框架必修1 第一章行星地球

必修1 第二章大气环境

必修1 第三章地球水

必修1 第四章地表形态的塑造

必修1 第五章自然地理环境的整体性与差异性

必修2 第一章人口的变化

必修2第二章城市与城市化

必修2第三章农业地域的形成与发展

必修2第四章工业地域的形成与发展

必修2第五章交通运输及其影响

区位原理框架

必修3区域可持续发展总框架

必修3第一章地理环境与区域发展

必修3第二章区域生态环境建设

必修3第三章区域自然资源综合开发利用

必修3第四章区域经济发展

必修3第五章区域联系与区域协调发展

区域地理分析方法思路案例

地理学科知识大框架。

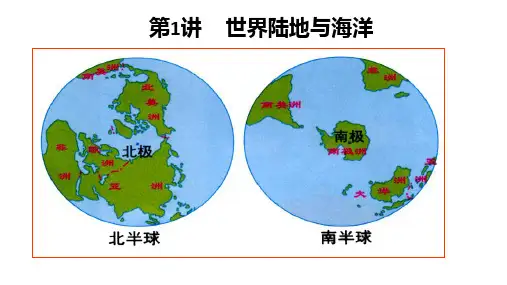

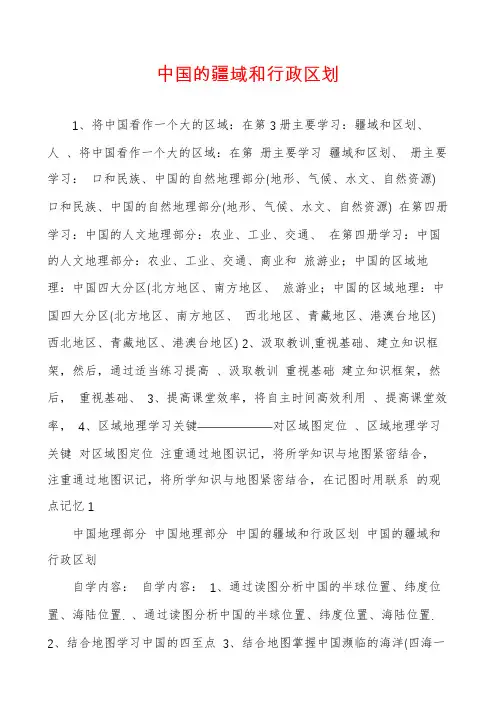

中国的疆域和行政区划1、将中国看作一个大的区域:在第3册主要学习:疆域和区划、人、将中国看作一个大的区域:在第册主要学习疆域和区划、册主要学习:口和民族、中国的自然地理部分(地形、气候、水文、自然资源) 口和民族、中国的自然地理部分(地形、气候、水文、自然资源) 在第四册学习:中国的人文地理部分:农业、工业、交通、在第四册学习:中国的人文地理部分:农业、工业、交通、商业和旅游业;中国的区域地理:中国四大分区(北方地区、南方地区、旅游业;中国的区域地理:中国四大分区(北方地区、南方地区、西北地区、青藏地区、港澳台地区) 西北地区、青藏地区、港澳台地区)2、汲取教训,重视基础、建立知识框架,然后,通过适当练习提高、汲取教训重视基础建立知识框架,然后,重视基础、3、提高课堂效率,将自主时间高效利用、提高课堂效率,4、区域地理学习关键――――――对区域图定位、区域地理学习关键对区域图定位注重通过地图识记,将所学知识与地图紧密结合,注重通过地图识记,将所学知识与地图紧密结合,在记图时用联系的观点记忆1中国地理部分中国地理部分中国的疆域和行政区划中国的疆域和行政区划自学内容:自学内容:1、通过读图分析中国的半球位置、纬度位置、海陆位置. 、通过读图分析中国的半球位置、纬度位置、海陆位置.2、结合地图学习中国的四至点3、结合地图掌握中国濒临的海洋(四海一洋、领海、专属经济区、结合地图掌握中国濒临的海洋(四海一洋、领海、专属经济区、内海)在课本第5页画出渤海、黄海、东海、内海)在课本第5页画出渤海、黄海、东海、南海的分界线4、评价中国的纬度位置和海陆位置5、中国陆界和邻国(陆上相邻国家应为?)先结合课本描述识记,中国陆界和邻国(陆上相邻国家应为?)先结合课本描述识记,?)先结合课本描述识记然后做填充图册6、中国的行政区划:了解三级行政区域的划分中国的行政区划:7、中国的省级行政区划:熟练在地图上掌握34个省级行政区划中国的省级行政区划:熟练在地图上掌握34个省级行政区划地图上掌握34 位置、轮廓、名称、省会、简称。

地理作业设计课题:《从世界看中国》《从世界看中国》作业设计一、单元信息国自然单元重组单元二、单元分析(一) 课标要求根据《义务教育地理课程标准 (2021 年版) 》的要求,本章内容属于“认识中国”中“中国地理”部分,属于“疆域与人口”的范畴,课标具体要求见表 1。

表 1 “疆域与人口”内容标准和活动建议运用地图说出我国的地理位置及其特点。

记住我国的领:土面积,在地图上指出我国的邻国和濒临的海洋,认识我国既是陆地大国,也是海洋大国。

在我国政区图上准确找出34个省级行政区域单位,记住它们的简称和行政中心运用有关数据说明我国人口增长趋势,理解我国的人口国策。

运用中国人口分布图描绘我国人口的分布特点。

运用中国民族分布图说出我国民族分布特征。

(二) 教材分析1. 知识框架2.内在逻辑中国地理是义务教育地理课程中的主要内容,在对世界地理有了大致了解的基础上学习中国地理,要学好中国地理,认识和了解中国的地理全貌,要充分认识和了解我国辽阔的疆域,众多的人口和多民族的大家庭等地理基础知识。

形成对我国的地理位置,疆域,行政区划,人口和民族分布的空间概念,为进一步学习中国区域地理知识做好铺垫。

(三) 学情分析八年级的学生在七年级的地理要素学习中,对疆域,人口和民族概念已经有一定的了解,在日常生活中对中国的基本情况有一定的认知,在技能上,学生也具备了一定的读图、绘图、析图、用图的方法。

在学习内容上,贴近学生生活,难度较小,学生较感兴趣,激发爱国情怀。

三、单元学习与作业目标依据课标,制定的本单元作业目标如下1. 通过对中国的地理位置范围,行政区划知识点的了解,激发学生爱国热情,明确国家领土神圣不可侵犯。

2. 通过对中国人口的数量,人口增长与人口分布的特点的学习,培养学生正确对待人口问题的态度和价值观。

3. 通过对中国民族特点和分布的介绍,培养学生各民族平等的观念,通过作业,培养学生从图表中获取、分析地理信息的能力。

4. 通过单元作业,加强单元学习的整体性,构建单元内各课时的联系,引导学生从疆域,人口和民族角度分析一个地区。

浅谈中国地理区域的划分中国国土辽阔,地理环境十分复杂,不同地域之间的差异非常显著。

无论是民众认识国情,科研机构及专家认识区域地理格局,还是各级政府有效实施区域管理等不同方面的需要,都必需对中国区域进行区域划分(简称区划)。

地理学中的区域划分,是立足于地域分异规律的客观基础上,根据一定的目的、按相应原则和方法进行的地理系统分区。

它是区域研究的一项重要内容和方法。

按照所进行区划的对象和目的的不同,区划可以分为行政区划、自然区划、经济区划、农业区划、综合区划等不同种类。

下面以图文结合的形式,就中国自然区划、中国行政区划、中国经济区划的主要方案及其演变作一简单介绍。

一、中国自然区划(一)自然区划的概念和意义自然地理区划(简称自然区划)是根据自然地理环境及组成成分发展的共同性、结构的相似性和自然地理过程的统一性,将地域划分为一定等级系统的研究方法。

自然区划是在研究地域分异规律的基础上,探讨自然地理环境及其组成成分的特征、变化和分布规律。

主要体现温度、水分、土壤、植被等要素的地域差异,提供自然生产潜力的系统资料,是合理利用自然资源、因地制宜进行生产布局和制定各种规划的基础,也是认识区域生态环境的宏观框架、改善生态环境和制定区域可持续发展战略的基础。

(二)自然区划的发展历程新中国成立后,几代地理学家对中国自然区划做了持续的探索性研究。

综观不同历史时期的区划方案,可以清晰地看出中国自然区划的形成和发展历程(表1),对中国自然地理的地带性规律的认识不断深化。

自然区划是在研究地域分异规律的基础上,探讨自然地理环境及其组成成分的特征、变化和分布规律。

主要体现温度、水分、土壤、植被等要素的地域差异,提供自然生产潜力的系统资料,是合理利用自然资源、因地制宜进行生产布局和制定各种规划的基础,也是认识区域生态环境的宏观框架、改善生态环境和制定区域可持续发展战略的基础。

表1:中国已有自然区划下面就表中部分方案略作介绍。

1.罗开富方案最初发表于1954年,两年后由科学出版社以中华地理志丛刊第1号《中国自然区划草案》正式出版。

中国大地构造单元划分潘桂棠’肖庆辉2 陆松年3 邓晋福4 冯益民5 张克信“张智勇“王方国‘邢光福7 郝国杰3 冯艳芳“(l.成都地质矿产研究所, 四川成都61 0 8 2 ; 2.中国地质调查局发展研究中心, 北京10 0 37 ; 3.天津地质矿产研究所, 天津30 01 70 ; 4.中国地质大学(北京), 北京10 08 3; 5. 西安地质矿产研究所, 陕西西安71 0 54 ;6.中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室, 湖北武汉4水刃74 ; 7. 南京地质矿产研究所, 江苏南京21 0 16 )提要: 中国大地构造形成演化与大地构造分区研究已有百余年的历史, 整体论述中国构造分区, 都以不同学派对中国大陆地壳形成演化的不同认识论和方法论, 有不同的方案。

以黄极清先生等多旋回构造观、王鸿祯先生等历史大地构造观和李春显先生等板块构造观的“三大主流大地构造观”为指导思想的大地构造划分方案, 是集中国地质构造之大成, 在全国起指导作用, 影响既广泛且深远。

板块构造单元划分是当前板块构造细结构研究的关键问题。

它既是板块构造研究的理论问题, 也是区域地质研究和成矿预测评价亚待解决的实际问题。

本文的大地构造分区图的编制是以地层划分和对比、沉积建造、火山岩建造、侵入岩浆活动、变质变形等地质记录为基础, 承接融合中国“三大主流大地构造观”的经典划分理念, 在板块构造一地球动力学理论指导下, 以成矿规律和矿产能源预测的需求为基点, 以不同规模相对稳定的古老陆块区和不同时期的造山系大地构造相环境时空结构分析为主线, 以特定区域主构造事件形成的优势大地构造相的时空结构组成和存在状态为划分构造单元的基本原则, 划分出中国的大地构造环境主要由陆块区和造山系组成为9 个一级构造单元, 以及相应的56 个二级构造单元。

中国大地构造研究还存在一系列重大科学问题, 较准确地划分尚需很长时间的不懈努力。

关扭词: 大地构造; 构造单元; 陆块区; 造山系; 多岛弧盆系中圈分类号: Ps4 4 文献标志码: A 文章编号: 2 000 一36 57 (2 0 0 9 )0 1 一0 0 0 1 一2 8大地构造分区又叫大地构造单元划分, 是大地构造研究成果的表达形式之一, 可直接服务于资源预测需求, 作为成矿地质背景或油气盆地分析以及地质灾害评估的基点。

地图:主要储存地理事物空间分布的知识、必要的地名、数字以及地理事物之间的空间联系等信息。

区域定位:区域定位是区域地理复习的第一步,也是解开高考试题中地理区域试题的钥匙,是学习区域地理的第一道门槛。

区域定位主要包括绝对定位(经纬线定位)和相对定位(利用典型的地理事物定位)两种区域地理:1、什么是区域地理?区域地理就是研究地球表面某个特定地区中,各个地理要素的组合特点及其相互联系、相互作用关系,最终解释区域特征,阐明区域人地关系的地理学科。

从研究的范围来看,它研究的是地球表面上的某个局部,而不是整个地球表面。

地球上不同的区域:中国、中国各区域(北方地区、南方地区、西北地区、青藏地区) 、世界各大洲、世界各区域(东亚、南亚、西欧、北美……)、世界主要国家(美国、日本……)。

从研究的内容来说,区域地理主要研究某个特定区域中各个地理要素的组合特点,以及它们之间的相互联系、相互作用的关系。

简言之,就是研究各个地区不同于其它地区的区域地理特征和人地关系状况。

各地理要素:地形、气候、河流、湖泊、水库、沼泽、冰川、海洋、植被、动物;人口、民族、农业、工业、城市、农村、交通、商业、旅游。

教学模式:教学模式是在一定的教学思想或教学理论的指导下建立起来的较为稳定并具有一般典范意义的教学活动结构框架及活动程序。

其又可称作教学结构,因为其一般是就课堂教学活动而言的,因此又称作课堂教学模式或课堂教学结构。

地理特征:区域的组成,有自然的、经济的、社会的三部分地理要素。

这些要素是互相联系、互相制约的,任何一个要素的变化可以导致其它要素也发生变化。

因此一个区域的地理特征是指该区域区别于其它区域特别显著的征象或标志,它是区域内部各个地理要素相互联系、相互作用在特定时间内的综合反映。

一、区域定位区域定位是区域地理复习的第一步,也是解开高考试题中地理区域试题的钥匙,是学习区域地理的第一道门槛。

区域定位主要包括绝对定位(经纬线定位)和相对定位(利用典型的地理事物定位)两种。