氮气与氮的氧化物.

- 格式:ppt

- 大小:1014.00 KB

- 文档页数:21

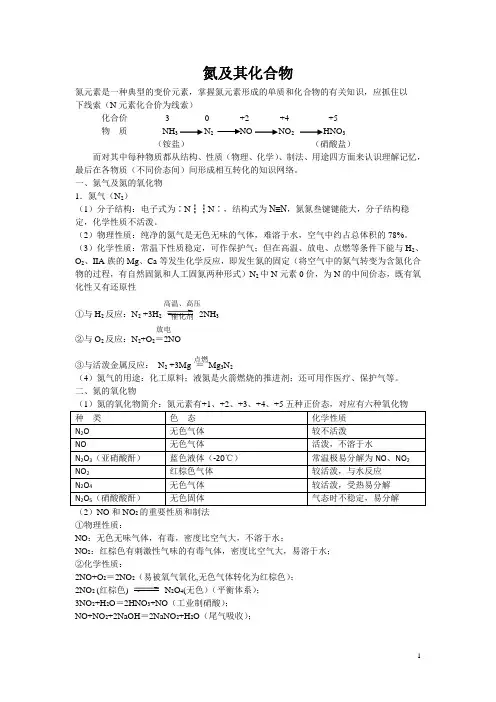

氮及其化合物氮元素是一种典型的变价元素,掌握氮元素形成的单质和化合物的有关知识,应抓住以 下线索(N 元素化合价为线索)化合价 -3 0 +2 +4 +5 物 质 NH3 N 2 NO NO 2 HNO 3 (铵盐) (硝酸盐) 而对其中每种物质都从结构、性质(物理、化学)、制法、用途四方面来认识理解记忆,最后在各物质(不同价态间)间形成相互转化的知识网络。

一、氮气及氮的氧化物 1.氮气(N 2)(1)分子结构:电子式为∶N ┇┇N ∶,结构式为N≡N ,氮氮叁键键能大,分子结构稳 定,化学性质不活泼。

(2)物理性质:纯净的氮气是无色无味的气体,难溶于水,空气中约占总体积的78%。

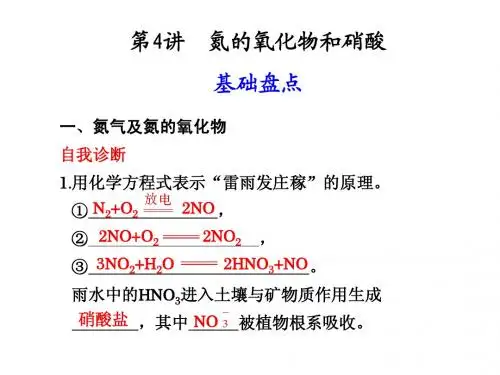

(3)化学性质:常温下性质稳定,可作保护气;但在高温、放电、点燃等条件下能与H 2、O 2、IIA 族的Mg 、Ca 等发生化学反应,即发生氮的固定(将空气中的氮气转变为含氮化合物的过程,有自然固氮和人工固氮两种形式)N 2中N 元素0价,为N 的中间价态,既有氧化性又有还原性 ①与H 2反应:N 2 +3H 22NH 3 ②与O 2反应:N 2+O 2=2NO③与活泼金属反应: N 2 +3Mg = Mg 3N 2(4)氮气的用途:化工原料;液氮是火箭燃烧的推进剂;还可用作医疗、保护气等。

二、氮的氧化物(2)NO 和NO 2的重要性质和制法 ①物理性质:NO :无色无味气体,有毒,密度比空气大,不溶于水;NO 2:红棕色有刺激性气味的有毒气体,密度比空气大,易溶于水; ②化学性质:2NO+O 2=2NO 2(易被氧气氧化,无色气体转化为红棕色); 2NO 2 (红棕色)N 2O 4(无色)(平衡体系); 3NO 2+H 2O =2HNO 3+NO (工业制硝酸); NO+NO 2+2NaOH =2NaNO 2+H 2O (尾气吸收);注:NO 2有较强的氧化性,能使湿润的KI 淀粉试纸变蓝。

高温、高压 催化剂放电 点燃③制法: NO :3Cu+8HNO 3(稀)=3Cu(NO 3)2+2NO↑+4H 2O (必须用排水法收集NO ); NO 2:Cu+4HNO 3(浓)=Cu(NO 3)2+2NO 2↑+2H 2O (必须用向上排空气法收集NO 2) (3)氮的氧化物溶于水的计算:①NO 2或NO 2与N 2(非O 2)的混合气体溶于水可依据3NO 2+H 2O =2HNO 3+NO 利用气体体积变化差值进行计算。

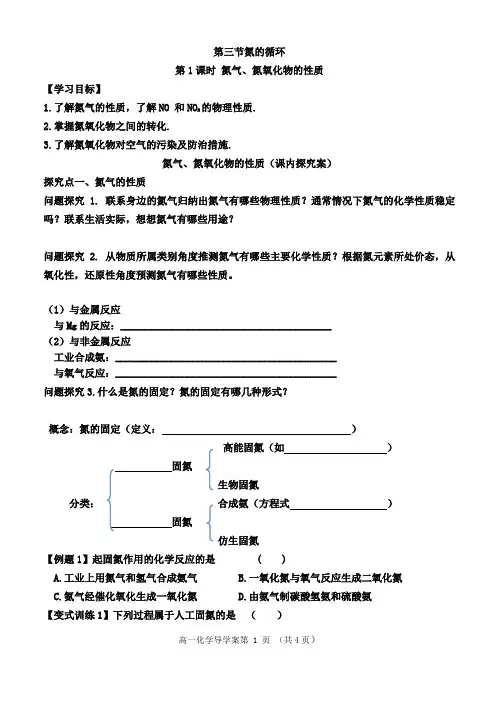

第三节氮的循环第1课时氮气、氮氧化物的性质【学习目标】1.了解氮气的性质,了解NO 和NO2的物理性质.2.掌握氮氧化物之间的转化.3.了解氮氧化物对空气的污染及防治措施.氮气、氮氧化物的性质(课内探究案)探究点一、氮气的性质问题探究 1. 联系身边的氮气归纳出氮气有哪些物理性质?通常情况下氮气的化学性质稳定吗?联系生活实际,想想氮气有哪些用途?问题探究 2. 从物质所属类别角度推测氮气有哪些主要化学性质?根据氮元素所处价态,从氧化性,还原性角度预测氮气有哪些性质。

(1)与金属反应与Mg的反应:_________________________________________(2)与非金属反应工业合成氨:___________________________________________与氧气反应:___________________________________________问题探究3.什么是氮的固定?氮的固定有哪几种形式?概念:氮的固定(定义:)高能固氮(如)生物固氮分类:合成氨(方程式)仿生固氮【例题1】起固氮作用的化学反应的是 ( )A.工业上用氮气和氢气合成氨气B.一氧化氮与氧气反应生成二氧化氮C.氨气经催化氧化生成一氧化氮D.由氨气制碳酸氢氨和硫酸氨【变式训练1】下列过程属于人工固氮的是()A.分离液态空气制氮气B.电闪雷鸣时N2转化为NOC.工业合成氨D.豆科植物根瘤菌固氮探究点二、氮氧化物的性质问题探究1.(1)氮的氧化物有哪些?如何收集NO和NO2?(2)如何除去NO气体中的NO2?用化学方程式解释原因?(3)如何除去NO2气体中的NO?用化学方程式解释原因?小结:NO与NO2的性质【思考】在新疆与青海交界处有一山谷,人称“魔鬼谷”。

经常电闪雷鸣,狂风暴雨,把人畜击毙。

然而谷内却是牧草茂盛,四季常青。

这是为什么?问题探究2.氮氧化物对环境有哪些污染、危害?有什么防治措施?问题探究3.(1)将一支盛满NO2的试管倒置在水槽中,能观察到什么现象?写出反应的化学方程式,找出氧化剂、还原剂,若有3mol NO2反应转移的电子数目为多少?若使试管中液面上升,可采取什么措施?(2)将一支盛满NO2的试管(40mL)倒置在水槽中,在持续通入氧气的情况下,能否使溶液充满整个试管?若能,需要多少mLO2?(3)若将2中的NO2换成NO,则需要通入多少mLO2 ?【例题2】.工业上制硝酸和自然界中硝酸的生成既有相同的地方又有区别。

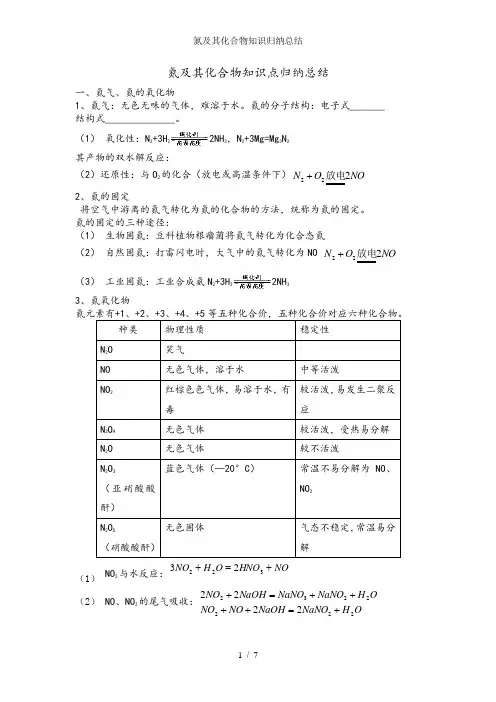

氮及其化合物知识点归纳总结一、氮气、氮的氧化物1、氮气:无色无味的气体,难溶于水。

氮的分子结构:电子式_______ 结构式______________。

(1) 氧化性:N 2+3H 22NH 3,N 2+3Mg=Mg 3N 2其产物的双水解反应:(2)还原性:与O 2的化合(放电或高温条件下)NO O N 222放电+ 2、氮的固定将空气中游离的氮气转化为氮的化合物的方法,统称为氮的固定。

氮的固定的三种途径:(1) 生物固氮:豆科植物根瘤菌将氮气转化为化合态氮(2) 自然固氮:打雷闪电时,大气中的氮气转化为NO NO O N 222放电+ (3) 工业固氮:工业合成氨N 2+3H 22NH 33、氮氧化物种类 物理性质 稳定性 N 2O 笑气NO 无色气体,溶于水中等活泼NO 2红棕色色气体,易溶于水,有毒较活泼,易发生二聚反应N 2O 4 无色气体 较活泼,受热易分解 N 2O 无色气体较不活泼N 2O 3 (亚硝酸酸酐) 蓝色气体(—20°C )常温不易分解为NO 、NO 2N 2O 5(硝酸酸酐)无色固体 气态不稳定,常温易分解(1) NO 2与水反应:NOHNO O H NO +=+32223(2) NO 、NO 2的尾气吸收:OH NaNO NaOH NO NO O H NaNO NaNO NaOH NO 22222322222+=++++=+(3) NO 的检验:2222NO O NO =+ 现象无色气体和空气接触后变为红棕色。

(4) 两个计算所用的方程式: 4NO+3O 2+2H 2O=4HNO 34NO 2+O 2+ 2H 2O =4HNO 3氮的氧化物溶于水的计算(1)NO 2或NO 2与N 2(非O 2)的混合气体溶于水时可依据:3NO 2+H 2O ✂2HNO 3+NO 利用气体体积变化差值进行汁算。

(2)NO 2与O 2的混合气体溶于水时.由4 NO 2+O 2十2 H 2O ✂4HNO 3,可知,当体积比:=4:1,恰好完全反应V(NO 2):V(O 2) >4:1,NO 2过量,剩余气体为NO <4:1,O 2过量,剩余气体为O 2(3) NO 与O 2同时通如水中时.由4 NO +3O 2十2 H 2O ✂4HNO 3,可知,当体积比: =4:3,恰好完全反应 V(NO):V(O 2) >4:3,剩余气体为NO <4:3,剩余气体为O 2(4)NO 、NO 2、O 2三种混合气体通人水中,可先按(1)求出NO 2与H 2O 反应生成的NO 的体积,再加上原混合气体中的NO 的体积即为NO 的总体积,再按(3)方法进行计算。

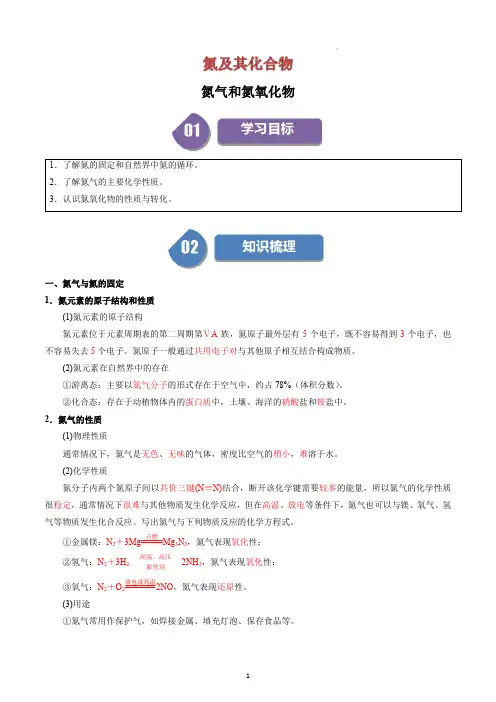

氮气和氮氧化物1.了解氮的固定和自然界中氮的循环。

2.了解氮气的主要化学性质。

3.认识氮氧化物的性质与转化。

一、氮气与氮的固定 1.氮元素的原子结构和性质(1)氮元素的原子结构氮元素位于元素周期表的第二周期第ⅤA 族,氮原子最外层有5个电子,既不容易得到3个电子,也不容易失去5个电子。

氮原子一般通过共用电子对与其他原子相互结合构成物质。

(2)氮元素在自然界中的存在①游离态:主要以氮气分子的形式存在于空气中,约占78%(体积分数)。

②化合态:存在于动植物体内的蛋白质中,土壤、海洋的硝酸盐和铵盐中。

2.氮气的性质(1)物理性质通常情况下,氮气是无色、无味的气体,密度比空气的稍小,难溶于水。

(2)化学性质氮分子内两个氮原子间以共价三键(N ≡N)结合,断开该化学键需要较多的能量,所以氮气的化学性质很稳定,通常情况下很难与其他物质发生化学反应,但在高温、放电等条件下,氮气也可以与镁、氧气、氢气等物质发生化合反应。

写出氮气与下列物质反应的化学方程式。

①金属镁:N 2+3Mg=====点燃Mg 3N 2,氮气表现氧化性; ②氢气:N 2+3H 2高温、高压催化剂2NH 3,氮气表现氧化性;③氧气:N 2+O 2=======放电或高温2NO ,氮气表现还原性。

(3)用途①氮气常用作保护气,如焊接金属、填充灯泡、保存食品等。

②氮气是合成氨、制硝酸的重要原料。

③液氮可用作制冷剂,应用于医学、科技等领域。

3.氮的固定(1)含义:将大气中游离态的氮转化为氮的化合物的过程。

(2)分类:①自然固氮:大自然通过闪电释放能量将氮气转化为含氮的化合物(高能固氮),或者通过豆科植物的根瘤菌将氮气转化为氨(生物固氮)。

②人工固氮:工业合成氨。

二、一氧化氮和二氧化氮1.一氧化氮、二氧化氮的物理性质氧化物颜色状态气味水溶性NO无色气态无味难溶NO2红棕色气态刺激性气味与水反应2.一氧化氮、二氧化氮的相互转化操作一:在一支50 mL的注射器里充入20 mL NO,观察颜色,然后吸入5 mL水,用乳胶管和弹簧夹封住管口,振荡注射器。

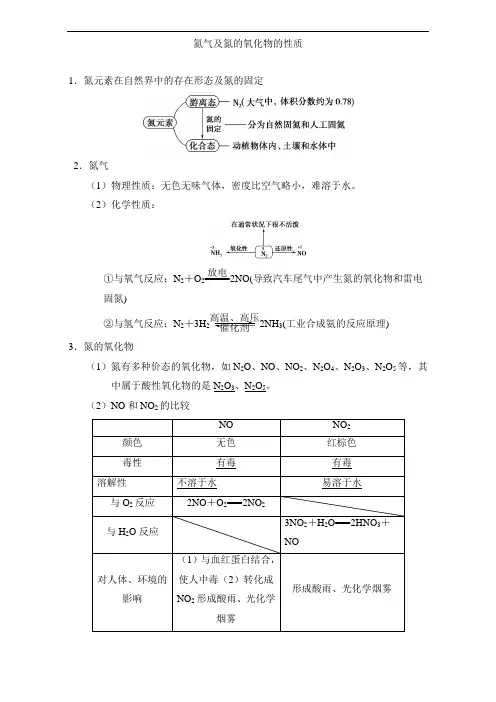

氮气及氮的氧化物的性质1.氮元素在自然界中的存在形态及氮的固定2.氮气(1)物理性质:无色无味气体,密度比空气略小,难溶于水。

(2)化学性质:①与氧气反应:N 2+O 2=====放电2NO(导致汽车尾气中产生氮的氧化物和雷电固氮)②与氢气反应:N 2+3H 2高温、高压催化剂2NH 3(工业合成氨的反应原理)3.氮的氧化物(1)氮有多种价态的氧化物,如N 2O 、NO 、NO 2、N 2O 4、N 2O 3、N 2O 5等,其中属于酸性氧化物的是N 2O 3、N 2O 5。

(2)NO 和NO 2的比较NO NO 2 颜色 无色 红棕色 毒性 有毒有毒 溶解性 不溶于水易溶于水与O 2反应 2NO +O 2===2NO 2与H 2O 反应3NO 2+H 2O===2HNO 3+NO对人体、环境的影响(1)与血红蛋白结合,使人中毒(2)转化成NO 2形成酸雨、光化学烟雾形成酸雨、光化学烟雾【重难点指数】★★★【重难点考向一】NO 、NO 2的性质及对环境的影响【典型例题1】汽车尾气主要含有CO 2、CO 、SO 2、NO x 等物质,这种尾气逐渐成为城市空气污染的主要来源之一。

(1)汽车尾气中的CO 来自于________________,NO 来自于________________。

汽车尾气对环境的危害主要有________________(至少填两种)。

(2)NO x 能形成酸雨,写出NO 2转化为HNO 3的化学方程式:_________________________________。

(3)汽车尾气中的CO 、NO x 在适宜温度下采用催化转化法处理,使它们相互反应生成参与大气循环的无毒气体。

写出NO 被CO 还原的化学方程式:________________________________。

【答案】(1)汽油的不完全燃烧 N 2与O 2在汽车汽缸内的高温环境下的反应 形成硝酸型酸雨、导致光化学烟雾、产生温室效应(任填两种即可) (2)3NO 2+H 2O===2HNO 3+NO (3)2CO +2NO =====催化剂N 2+2CO 2【名师点睛】氮氧化物对环境的污染及防治(1)常见的污染类型①光化学烟雾:NO x 在紫外线作用下,与碳氢化合物发生一系列光化学反应,产生的一种有毒的烟雾。

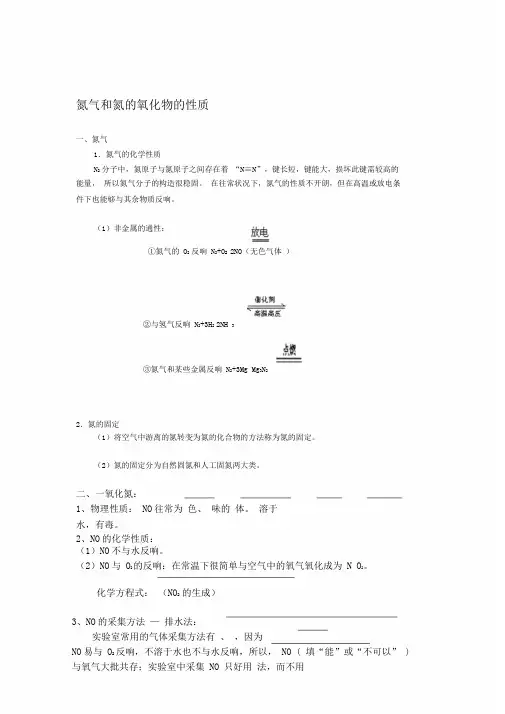

氮气和氮的氧化物的性质一、氮气1.氮气的化学性质N2 分子中,氮原子与氮原子之间存在着“N≡N”,键长短,键能大,损坏此键需较高的能量,所以氮气分子的构造很稳固。

在往常状况下,氮气的性质不开朗,但在高温或放电条件下也能够与其余物质反响。

(1)非金属的通性:①氮气的 O2 反响 N2+O2 2NO(无色气体)②与氢气反响 N2+3H2 2NH 3③氮气和某些金属反响 N2+3Mg Mg3N22.氮的固定(1)将空气中游离的氮转变为氮的化合物的方法称为氮的固定。

(2)氮的固定分为自然固氮和人工固氮两大类。

二、一氧化氮:1、物理性质: NO往常为色、味的体。

溶于水,有毒。

2、NO的化学性质:(1)NO不与水反响。

(2)NO与 O2的反响:在常温下很简单与空气中的氧气氧化成为 N O2。

化学方程式:(NO2 的生成)3、NO的采集方法—排水法:实验室常用的气体采集方法有、,因为NO易与 O2反响,不溶于水也不与水反响,所以, NO ( 填“能”或“不可以” ) 与氧气大批共存;实验室中采集 NO 只好用法,而不用法。

三、二氧化氮:1、N O2的物理性质:二氧化氮是色、味的有气体。

密度比空气的,易液化,溶于水。

2、N O2的化学性质:(1)N O2与水的反响:二氧化氮溶于水生成硝酸和 NO。

化学方程式:应用:利用二氧化氮与水反响生成硝酸,这是工业上生产硝酸的主要方式。

(2)在往常状况下,二氧化氮还可以自己化合生成无色的四氧化二氮气体。

N2O42NO2 N 2O4因为二氧化氮和四氧化二氮易互相转变,故往常它们均无纯净可言。

(3)二氧化氮有较强的氧化性,可使润湿的碘化钾淀粉试纸变蓝。

(4)N O2不与 O2 反响,难被氧气氧化。

3、N O2的采集方法—向上排空气法:因为 N O2 易与水反响,难被 O2 氧化,所以, N O2 ( 填“能”或“不可以” ) 与氧气大批共存;实验室中采集 N O2 用法,而不可用法。

质对市爱慕阳光实验学校高三化学氮气和氮的氧化物【本讲信息】一. 教学内容:氮气和氮的氧化物1、氮气2、氮的氧化物二. 、难点1、了解氮气的分子结构,掌握氮气的化学性质,理解氮的固的含义。

2、掌握NO和NO2的重要性质及NO、NO2与O2的混合气体溶于水的计算。

三. 复习过程〔一〕氮气1、氮气的物理性质空气中氮气的体积分数为78%,氮气是一种无色、无味、密度比空气稍小、熔、沸点低,难溶于水的气体。

2、氮分子的结构〔1〕氮气的分子式:N2〔2〕电子式:〔3〕结构式:N≡N分析:两个氮原子间以叁键相结合,使氮分子的结构很牢固。

常温下氮气化学性质很不活泼。

氧气和氮气共存于空气中,氧气很容易跟其他物质反,而氮气却很难参加反。

但化学性质的稳是相对的,一条件下,温、高压、放电,氮分子获得足够能量,使共价键断裂,就能与一些物质如O2、H2发生反。

3、氮气的化学性质〔1〕稳性氮元素的非金属性仅次于氟和氧。

氮气性质不活泼是因为两个氮原子之间以键能为946kJ·mol-1的三键结合,是所有双原子分子中键能最大的。

因而尽管氮是十分活泼的非金属,自然界仍有大量的游离态的氮气存在。

〔2〕氧化性<1>与氢气反:N2+3H2催化剂高温高压2NH3①反条件:高温、高压、催化剂。

②反特征:可逆反,即N2与H2化合生成氨气,放出热量,同时,氨气也会分解生成N2和H2。

③工业合成氨的原理。

<2>与活泼金属镁反:〔3〕复原性与氧气在放电条件下反:〔二〕氮的氧化物氮元素有+1、+2、+3、+4、+5五种正价,五种正价对六种氧化物:N2O、NO、N2O3、NO2、N2O4、N2O5。

其中N2O3和N2O5分别是HNO2和HNO3的酸酐。

1、一氧化氮NO是一种无色有刺激性气味的气体,能与人血液中的血红蛋白结合而使人中毒。

接触空气后立即被氧化为二氧化氮而变为红棕色,收集NO气体必须用排水取气法。

NO在神经信号传递、血压生理调控、血流量控制、免疫调节、抵抗感染方面起到了重要作用,被称为“信使分子〞。

第五章化工生产中重要的非金属元素5.2 氮及其化合物第1课时氮与氮的氧化物一、教学目标:1.知识与技能(1)通过分析氮的原子结构,推断含氮物质可能的化学特性,理解结构与性质的关系;(2)了解氮的固定和自然界中氮的循环;2.过程与方法通过实验探究,了解一氧化氮与氧气反应、二氧化氮与水反应等性质,感受化学变化的奇妙。

3.情感态度与价值观(1)从氮的氧化物的类别及氮的化合价的角度认识氮的氧化物是的主要性质、用途,培养学生宏观辨析的能力;(2)结合真实情境中的应用实例或通实验探究,熟知氮的氧化物溶于水的反应,培养学生科学探究的化学核心素养。

二、教学重难点重点:根据氮的结构分析氮可能具有的性质。

难点:NO、NO2的化学性质三、教学过程一、氮原子的结构教师设问:画出氮原子的结构示意图,分析氮的原子结构,推断含氮物质可能的化学特性。

学生活动:思考交流分析书写。

教师讲述:氮元素位于元素周期表的第二周期、第V A族。

氮原子的最外电子层有5个电子,既不容易得到3个电子,也不容易失去5个电子。

因此,氮原子一般通过共用电子对与其他原子相互结合构成物质。

课堂投影展示:自然界的氮元素分布。

拓展学生视野。

二、氮气教师讲述:氮气的物理性质。

强调液氮沸点低。

关联液氮的用途。

设计意图:拓展学生视野。

教师设问:为什么氮气的化学性质很稳定,通常情况下难以与其他物质发生化学反应,画出氮气的电子式并分析?学生活动:思考交流分析书写相关内容。

学生展示交流结果,教师评价。

教师讲述:由于氮分子内两个氮原子间以共价三键()结合,断开该化学键需要较多的能量,所以氮气的化学性质很稳定,通常情况下难以与其他物质发生化学反应,无法被大多数生物体直接吸收。

三、氮的固定教师讲述:氮的固定----将大气中游离态的氮转化为氮的化合物的过程。

学生活动:想一想:氮是自然界各种生物体生命活动不可缺少的重要元素,自然界是怎样通过氮的循环为生物体提供氮元素的呢?教师讲述分析:自然界中氮的循环。

氮气与氮氧化物的生成和控制氮气(N_2)是地球大气中最主要的组成部分之一,占据了大气的约78%。

然而,当氮气与氧气(O_2)以高温和高压的条件下反应时,将生成一系列的氮氧化物(NO_x),包括一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO_2)。

这些氮氧化物对环境和人类健康产生了潜在的负面影响。

因此,了解氮气与氮氧化物的生成和控制对于环境保护和健康管理至关重要。

氮气的生成主要是通过大气固氮作用。

大气固氮是指让空气中的氮气转化为植物可吸收的形式的过程。

在这个过程中,特殊的细菌通过共生或者寄生的方式将空气中的氮气固定,变成植物可以吸收的形式,进而参与到生物体内的代谢过程中。

此外,雷电现象也能够将氮气转化为氮氧化物,随后被大气降水掉落至地面。

这两种方式是自然界氮气的主要生成途径。

然而,氮氧化物的生成是由人类活动造成的主要源之一。

工业生产、交通尾气排放以及燃煤等活动都会导致氮氧化物的排放。

特别是汽车在燃烧燃料时,发动机的高温条件会使空气中的氮气与氧气反应生成氮氧化物。

因此,控制汽车尾气排放是减少氮氧化物生成的重要措施。

对于氮氧化物的控制,我们可以从源头和治理两个方面入手。

首先是源头控制措施。

在工业生产过程中,采用低氮燃烧技术,即采用低氮燃料或者通过调整燃烧过程中的温度和压力来降低氮氧化物的生成。

此外,可以使用脱氮催化剂,减少氮氧化物的生成。

对于汽车尾气排放,要求汽车制造商使用低氮燃料或者安装高效的尾气处理装置来降低氮氧化物的排放。

其次是治理措施。

治理氮氧化物的方式有多种,其中包括选择性催化还原(SCR)技术、选择性非催化还原(SNCR)技术、干法和湿法脱硝等。

SCR技术是使用催化剂将尾气中的NO_x与氨(NH_3)或尿素(CO(NH_2)_2)反应生成氮气和水,从而使氮氧化物得以减少。

SNCR技术则是在高温下,在适当的条件下将氮氧化物与还原剂(如尿素或氨水)直接反应去除。

干法和湿法脱硝则是通过将尾气中的NO_x转化为硝酸盐和亚硝酸盐,再通过化学反应将其转化为无害物质。

课题氮气及氮的氧化物备课时间上课时间主备教师组内意见级部审核课时第课时总课时考纲要求考纲解读了解氮元素单质及其化合物的主要性质及应用。

了解氮单质及其氧化物对环境质量的影响。

1.氮气的稳定性、氮的氧化物的性质及对环境的危害。

2.氨气的性质及制法、铵盐的性质及NH4+的检验。

3.硝酸及硝酸盐的性质、NO3-的检验。

教学过程教(学)反思过关活动一、氮气1.物理性质N2是无色,无味的气体,密度比空气略小,难溶于水,熔沸点低。

2.化学性质氮分子结构很稳定,氮气的电子式:结构式:,在通常情况下,氮气性质很不活泼,很难与其他物质发生化学反应;在或情况下,氮气也能与氢气、氧气和活泼金属等物质发生化学反应。

写出下列反应的化学方程式①放电条件下与氧气反应:②点燃条件下与镁化合:③工业合成氨:氮的固定:将空气中态的氮转化为态的氮的过程叫氮的固定。

包括:生物固氮()、自然固氮()和人工固氮(化学固氮)。

活动巩固1.氮气与其他单质化合一般需高温,有时还需高压等条件,但金属锂在常温常压下能与氮气化合生成氮化锂。

这是因为:①此反应可能是吸热反应;②此反应可能是放热反应;③此反应前可能氮分子不必先分解为原子;④此反应前可能氮分子先分解成原子。

其中正确的组合是()A.①②B.②④C.②③D.①④2.下列反应表示氮的固定作用的是()A.N2与H2在一定条件下合成NH3B.NH3经催化氧化生成NOC.NO和O2反应生成NO2D.由NH3制碳酸氢铵和尿素过关活动二、氮的氧化物NO x氮的氧化物从+1价→+5价都有,它们的化学式分别是:(按价态由低到高顺序)22一氧化氮在常温下很容易与空气中的氧气反应,化学方程式为NO2与水反应化学方程式为(标出电子转移的方向和数目)用化学方程式解释标况下体积为22.4LNO2气体含有的N原子数>N ANO、NO2溶于水的计算①NO2及NO、NO2混合气体溶于水的计算方程式:②NO2和O2混合气体溶于水的计算方程式:③NO和O2同时通入水中的计算光化学烟雾:汽车、工厂等污染源排入大气的碳氢化合物(CH)和氮氧化物(NO x)等一次污染物,在阳光的作用下发生化学反应,生成臭氧(O3)、醛、酮、酸、过氧乙酰硝酸酯(PAN)等二次污染物,参与光化学反应过程的一次污染物和二次污染物的混合物所形成的烟雾污染现象叫做光化学烟雾。

氮及氮的氧化物教案教案标题:氮及氮的氧化物教学目标:1. 了解氮元素的性质、特点和应用。

2. 掌握氮的氧化物的命名规则和化学性质。

3. 理解氮的氧化物在环境和生物系统中的重要性。

教学准备:1. 教学工具:投影仪、计算机、幻灯片、实验器材等。

2. 教学材料:教科书、参考书、化学实验手册等。

3. 实验材料:氮气、氧气、硝酸、亚硝酸、硝酸盐等。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引入氮元素的重要性和应用,例如作为植物的营养元素、制造化肥和炸药等。

2. 引发学生对氮的氧化物的兴趣,例如它们在大气污染和酸雨形成中的作用。

二、知识讲解(15分钟)1. 介绍氮的氧化物的种类和命名规则,包括氮气、一氧化氮、二氧化氮和亚硝酸等。

2. 分析氮的氧化物的化学性质和反应特点,例如一氧化氮和二氧化氮的氧化还原性质。

3. 解释氮的氧化物在环境中的转化和作用,例如氮气的固氮作用和氮氧化物的大气污染效应。

三、实验演示(20分钟)1. 展示氮气和氧气的混合反应,观察产生的氮的氧化物。

2. 演示一氧化氮和二氧化氮的性质,例如它们与水和空气中的反应。

3. 展示亚硝酸的制备和性质,例如与碱的反应和亚硝酸盐的生成。

四、讨论与练习(15分钟)1. 引导学生讨论氮的氧化物在生物系统中的作用,例如亚硝酸盐在植物中的转化和对人体的影响。

2. 提供练习题,让学生巩固对氮的氧化物的命名和化学性质的理解。

五、总结与拓展(10分钟)1. 总结氮的氧化物的命名规则和化学性质,强调它们在环境和生物系统中的重要性。

2. 拓展学生的知识,介绍其他氮的化合物,例如氨和硝酸等。

六、作业布置(5分钟)1. 布置作业,要求学生进一步了解氮的氧化物的应用和环境影响。

2. 提醒学生预习下一堂课的内容。

教学反思:通过本节课的教学,学生能够了解氮的氧化物的命名规则和化学性质,理解它们在环境和生物系统中的作用。

实验演示和讨论环节的设置可以增加学生的参与度和实践能力。

同时,教师应注意引导学生思考和讨论,培养学生的创新思维和问题解决能力。