《土地的誓言》

- 格式:ppt

- 大小:2.16 MB

- 文档页数:33

第七课《土地的誓言》碾niǎn:1.把东西轧碎、轧平或使粮食去皮所用的工具:石~。

2.滚动碾子等轧:~米。

~药。

3.〈方〉踩:这个人啊,走路~不死蚂蚁(指慢性子)。

誓言shì yán:宣誓时说的话:立下~。

胸膛xiōng táng:略。

嗥鸣háo míng:(野兽)大声嚎叫。

山涧shānjiàn:山间的小水流。

高粱gāo liang:略。

斑斓bānlán:灿烂多彩:五色~。

~的玛瑙。

也作斒斓。

缠绕chán rào:1.条状物回旋地束缚在别的物体上:枯藤~。

2.纠缠;搅扰:烦恼~心头。

亘古gèngǔ:整个古代;终古:~至今(从古到今)。

~未有。

默契mò qì:1.双方的意思没有明白说出而彼此有一致的了解:配合~。

2.秘密的条约或口头协定。

田垄tián lǒng:1.田埂gěng。

2.田地中种植农作物的垄。

埋葬máizànɡ:1.掩埋尸体。

2.比喻消灭;清除:~旧世界。

镐头gǎotou:刨土用的工具。

土壤tǔ rǎng :地球陆地表面的一层疏松物质。

禾稻hé dào :稻谷。

丰饶fēngráo:丰裕富饶;丰足充实。

污秽wūhuì :1.不干净。

2.指不干净的东西。

耻辱chǐ rǔ:1.指声誉上所受的损害。

2. 侮辱。

3. 羞辱,羞辱的事。

初中语文《土地的誓言》原文-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN土地的誓言端木蕻良①对于广大的关东原野,我心里怀着炽(chì)痛②的热爱。

我无时无刻不听见她呼唤我的名字,我无时无刻不听见她召唤我回去。

我有时把手放在我的胸膛上,我知道我的心还是跳动的,我的心还在喷涌着热血,因为我常常感到它在泛滥着一种热情。

当我躺在土地上的时候,当我仰望天上的星星,手里握着一把泥土的时候,或者当我回想起儿时的往事的时候,我想起那参天碧绿的白桦林,标直③漂亮的白桦树在原野上呻吟;我看见奔流似的马群,深夜嗥(háo)鸣④的蒙古狗,我听见皮鞭滚落在山涧里的脆响;我想起红布似的高粱,金黄的豆粒,黑色的土地,红玉的脸庞,黑玉的眼睛,斑斓的山雕,奔驰的鹿群,带着松香气味的煤块,带着赤色的足金;我想起幽远的车铃,晴天里马儿戴着串铃在溜直的大道上跑着,狐仙姑⑤深夜的谰(lán)语⑥,原野上怪诞的狂风……这时我听到故乡在召唤我,故乡有一种声音在召唤着我。

她低低地呼唤着我的名字,声音是那样的急切,使我不得不回去。

我总是被这种声音所缠绕,不管我走到哪里,即使我睡得很沉,或者在睡梦中突然惊醒的时候,我都会突然想到是我应该回去的时候了。

我必须回去,我从来没想过离开她。

这种声音是不可阻止的,是不能选择的。

这种声音已经和我的心取得了永远的沟通。

当我记起故乡的时候,我便能看见那大地的深层,在翻滚着一种红熟的浆液,这声音便是从那里来的。

在那亘(gèn)古⑦的地层里,有着一股燃烧的洪流,像我的心喷涌着血液一样。

这个我是知道的,我常常把手放在大地上,我会感到她在跳跃,和我的心的跳跃是一样的。

它们从来没有停息,它们的热血一直在流,在热情的默契里它们彼此呼唤着,终有一天它们要汇合在一起。

土地是我的母亲,我的每一寸皮肤,都有着土粒;我的手掌一接近土地,心就变得平静。

我是土地的族系⑧,我不能离开她。

关于《土地的誓言》教案范文四篇《土地的誓言》是端木蕻良在“九一八”事变十周年所作的一篇抒情散文,充溢着饱满、深沉的爱国热情。

眷恋乡土是一种具有共通性的感情,而作者所眷恋的关东原野,当时却已被日本侵略者强占十年之久。

对作者来说,关东原野是失去的美好家园;对国人来说,关东原野是祖国完整版图上沦丧的土地。

因此,眷恋乡土就有了让人产生共鸣的强烈的爱国色彩。

准备了以下内容,希望对你有帮助!《土地的誓言》教案一教学目标:1、反复诵读课文,感知课文内容,领会作者强烈的爱国情感。

2、注重涵泳品味,把握直抒胸臆、大声呼告的抒情方式。

3、学会给课文做批注,把握关键语句揣摩品味其含义和表达的妙处。

教学重点:1、反复诵读课文,感知课文内容,领会作者强烈的爱国情感。

2、注重涵泳品味,把握直抒胸臆、大声呼告的抒情方式。

教学难点:联系背景资料,学会给课文做批注,把握关键语句揣摩品味其含义和表达的妙处。

学法:自主学习、合作交流相结合。

课前准备:布置学生搜集有关作者端木蕻良的资料,有关写作背景,结合“阅读提示”给课文做批注。

课时:1课时教学过程:一、激发兴趣,导入新课同学们,我们首先一起欣赏一个美丽的地方,看完后,谈谈你的感受。

(出示东北地区的美丽图片。

)这个地方就是我们中国的东北地区,她是一个美丽富饶的地方。

然而,九一八事变之后这个地方被日本人的铁蹄所践踏,东北人民国破家亡、流离失所。

那个时候人们内心是怎样的呢?今天,我们一起走进端木蕻良的《土地的誓言》,感受东北流亡作家的爱国炽情。

二、出示学习目标三、展示自学,夯实基础1.展示搜集的作者简介端木蕻良,原名曹汉文,辽宁昌图人。

现代作家。

1932年发表小说处女作《母亲》。

主要作品有长篇小说《科尔沁旗草原》《大地的海》《大江》《曹雪芹》,短篇小说集《憎恨》《风陵渡》等。

21世纪教育网版权所有2.东北作家群。

20世纪30年代中期,从东北流亡到上海及关内各地的一些青年作者,如萧红、萧军、端木蕻良、舒群等人,习惯上被称为“东北作家群”。

《土地的誓言》教案四篇《土地的誓言》教案篇1【学习目标】1.扎实字词,增加词汇积累。

2.品味__蕴藏的复杂情感。

3.揣摩、品味__具有激情的语言。

4. 培养、强化学生热爱故土、热爱祖国的情感。

【学习重点】作者情感的把握。

【学习难点】揣摩、品味__具有激情的语言。

【课前准备】发放预习任务单,学生在此指导下进行预习。

【教学流程】一、创设情境,激趣导入1.师:本单元的学习中我们感受着腔腔爱国心。

其实,记住每一个国耻日也是我们爱国的表现。

在我国的历史上,有这样一个日子。

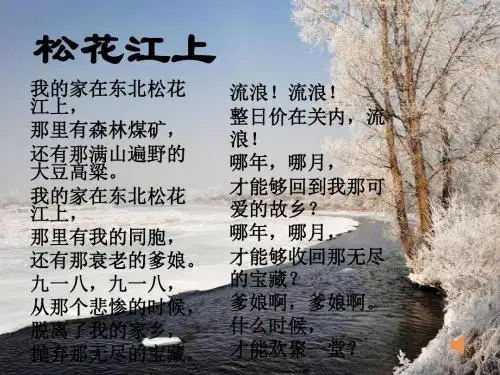

(幻灯片投示)2.投示:1931.9.18学生交流课前搜集的历史上的九·一八事变.1931年9 月18日,日本侵略者炸毁南满铁路,挑起事端,并于当晚10点20分突袭东北军北营驻军,震惊中外的九·一八事变爆发……3.(播放图片)师:“九一八事变”,使东北辽阔美丽的江山沃土尽陷日军铁蹄之下,一时民生凋蔽,四野荒芜,沦亡是他们唯一的选择,无数百姓为免遭日军的蹂躏而逃离家园。

十年之后的1941年,也就是“九一八事变”过去整整十周年之际,当时抗日战争正处在十分艰苦的阶段,流亡在关外的东北人依然无家可归。

作家端木蕻良怀着痛失家园,渴念故土的强烈感情写下了这篇激情澎湃、感人肺腑的__。

板书: 土地的誓言端木蕻良二、预习交流,自学生疑1.作者简介学生交流,教师归纳:端木蕻良(1912-1996),原名曹汉文,辽宁省昌图县人,现代作家,先后毕业于南开和清华,学生时代即开始创作,是东北流亡作家群中的代表人物。

补充笔名由来。

三、整体感知,师生释疑听读课文,思考感知:1.关注重点字词。

2.认真体会,你发现文中都蕴涵着哪些情感?(注意教师朗读时对语气、语速、重音等的把握和处理。

)学生听录音感知,之后进行交流。

1.字词检测字词检查A读准字音1)对于广大的关东原野,我心里怀着炽痛的热爱。

2)在那亘古的地层里,有着一股燃烧的洪流,像我的心喷涌着血液一样。

《土地的誓言》是当代作家端木蕻良创作的一篇散文。

这是一篇抒情散文,充溢着饱满、深沉的爱国热情,文章中作者抒发了对国土沦丧的压抑之情、以及对故乡的深深眷恋。

土地的誓言原文:对于广大的关东原野,我心里怀着炽痛的热爱。

我无时无刻不听见她呼唤我的名字,我无时无刻不听见她召唤我回去。

我有时把手放在我的胸膛上,我知道我的心还是跳动的,我的心还在喷涌着热血,因为我常常感到它在泛滥着一种热情。

当我躺在土地上的时候,当我仰望天上的星星,手里握着一把泥土的时候,或者当我回想起儿时的往事的时候,我想起那参天碧绿的白桦林,标直漂亮的白桦树在原野上呻吟;我看见奔流似的马群,深夜嗥鸣的蒙古狗,我听见皮鞭滚落在山涧里的脆响;我想起红布似的高粱,金黄的豆粒,黑色的土地,红玉的脸庞,黑玉的眼睛,斑斓的山雕,奔驰的鹿群,带着松香气味的煤块,带着赤色的足金;我想起幽远的车铃,晴天里马儿戴着串铃在溜直的大道上跑着,狐仙姑深夜的谰语,原野上怪诞的狂风……这时我听到故乡在召唤我,故乡有一种声音在召唤着我。

她低低地呼唤着我的名字,声音是那样的急切,使我不得不回去。

我总是被这种声音所缠绕,不管我走到哪里,即使我睡得很沉,或者在睡梦中突然惊醒的时候,我都会突然想到是我应该回去的时候了。

我必须回去,我从来没想过离开她。

这种声音是不可阻止的,是不能选择的。

这种声音已经和我的心取得了永远的沟通。

当我记起故乡的时候,我便能看见那大地的深层,在翻滚着一种红熟的浆液,这声音便是从那里来的。

在那亘古的地层里,有着一股燃烧的洪流,像我的心喷涌着血液一样。

这个我是知道的,我常常把手放在大地上,我会感到她在跳跃,和我的心的跳跃是一样的。

它们从来没有停息,它们的热血一直在流,在热情的默契里它们彼此呼唤着,终有一天它们要汇合在一起。

土地是我的母亲,我的每一寸皮肤,都有着土粒;我的手掌一接近土地,心就变得平静。

我是土地的族系,我不能离开她。

在故乡的土地上,我印下我无数的脚印。

七年级语文下册《土地的誓言》知识点汇总

1.文学常识

《土地的誓言》作者端木蕻良,20世纪30年代“东北作家群”中的代表作家之一。

2.文章主题思想

表达了作者热爱故乡、思念故乡的情感,抒发了作者因失去故乡的忧伤、愤怒之情,同时也表达了作者愿意为故乡而牺牲的坚定信念。

3.重点字词

蕻hóng(端木蕻良)

挚zhì痛:诚恳而深切。

嗥háo鸣:(野兽)大声嚎叫。

斑bān斓lán:灿烂多彩。

谰lán语:没有根据的话。

怪诞dàn:奇怪,古怪。

亘gèn古:远古。

默契qì:双方的意思没有明白说出而彼此有一致的了解。

镐gǎo头:刨土用的工具。

(蒿hāo篙gāo)

田垄lǒng:田埂;田地中种植农作物的垄。

蚱zhà蜢měng:昆虫,像蝗虫,是害虫。

污wū秽huì:肮脏的东西。

4.重点问题

(1)作者运用了哪些手法或技巧来表达对故土的深情?答:(1)运

用拟人的手法,以“她”相称,隐含将故土比做“母亲”,直接对着故土倾诉自己的感情。

(2)大量运用排比造成连贯的、逐渐增强的气势。

(3)选择有特征、有意味的景物组成叠印的一个又一个画面,像电影镜头一样闪现,展现东北大地的丰饶美丽。

(4)移情于物。

如:“她低低地呼唤着我的名字,声音是那样的急切,使我不得不回去。

”明写故乡呼唤“我”,实则是“我”思念故乡。

(5)巧用第二人称“你”,表达强烈的感情。

如:“你必须被解放!你必须站立!”。

《土地的誓言》课堂笔记一、文学常识。

1. 作者。

- 端木蕻良,原名曹汉文(曹京平),满族,辽宁昌图人。

现代作家。

2. 写作背景。

- 1931年9月18日,日本帝国主义强行侵略东北,发动了九一八事变。

东北人民奋起反抗,开展了不屈不挠的对日斗争。

本文写于1941年9月18日,当时东北已沦陷了十年,作者怀着难以抑制的思乡之情写下了这篇文章,表明了自己要为故乡的解放而战斗到底的决心。

二、字词积累。

1. 生字词。

- 炽痛(chì tòng):热烈而深切。

- 嗥鸣(háo míng):(野兽)大声嚎叫。

- 斑斓(bān lán):灿烂多彩。

- 谰语(lán yǔ):没有根据的话。

- 怪诞(guài dàn):荒诞离奇;古怪。

- 亘古(gèn gǔ):远古。

- 默契(mò qì):双方的意思没有明白说出而彼此有一致的了解。

- 田垄(tián lǒng):田埂;田地中种植农作物的垄。

- 蚱蜢(zhà měng):昆虫,像蝗虫,常生活在一个地区,不向外地迁移。

危害农作物等。

- 污秽(wūhuì):不干净。

2. 多音字。

- 奔:bēn(奔跑)、bèn(投奔)。

- 血:xuè(血液)、xiě(流血)。

三、文章结构。

1. 第一部分。

- 总领全文,直接抒发对故乡的热爱和思念之情,“我常常想起关东原野上的一切,我时时听见故乡的呼唤”,为下文对故乡的描写和誓言做铺垫。

2. 第二部分(2 - 1)- 回忆故乡的美丽景色和丰富物产。

- 景色描写。

- 描写了春天的东北大地,“参天碧绿的白桦林,标直漂亮的白桦树在原野上呻吟”,用拟人的手法写出白桦树在风中的姿态。

还有“红布似的高粱,金黄的豆粒,黑色的土地,红玉的脸庞,黑玉的眼睛,斑斓的山雕,奔驰的鹿群,带着松香气味的煤块,带着赤色的足金”等,从植物、动物、矿物等方面展现了故乡土地的美丽富饶。

《土地的誓言》[教材把握】《土地的誓言》是现行人教版七年级教材第二单元第七课。

本单元的所选的课文都是表现爱国主义主题的作品。

单元教学要求是反复朗读课文、整体感知课文思想内容、培养崇高的爱国主义情操并揣摩精彩段落和关键词句学习语言运用技巧。

本文是端木藤良在1941年8月18 0,9.18事件十周年写的一篇近似于散文诗的抒情散文。

作者用诗一般的语言,选用有特征、有意味的景物组成叠印的画面,大量运用排比、拟人、呼告等修辞手法,抒发了流亡在关内的东北人对沦丧于日本帝国主义铁蹄下正在倍受蹂蹒的家园的深深眷恋,发出了热血男儿誓死为家乡的解放战斗到底的铮铮誓言。

综观全文,有忧伤、舒缓的回忆,有强烈急切近乎呐喊的誓愿,含泪的叙述中涌动着作者对家的渴望和无尽的忧伤;肆意的感情宣泄中, 我们能真切地感受到作者有家不能回的凄苦、哀愁和悲愤。

细细品读,重重波澜,万千感慨,那应是华夏儿女在民族危亡之时,奔走呼告,是对祖国发自肺腑的赤胆忠诚,是饱含热泪捧出的一颗炽热的心。

本文的重点是领悟作者热爱家乡、热爱祖国的思想感情,学习作者“位卑未敢忘忧国”的高尚品质。

我们的学生有着朴素的情感,丰富敏感的内心,但由于距作者所处的年代较远,加之他们的经历有限,很难与作者产生共鸣。

所以学生的情感调动是学习本文的前提,有感情的朗读,细心的品读是关键。

因此本教案的设计思路是及特色为:以学生为主人,体现新课程理念的学生为人的人性化原则, 还学生以口、耳、脑;以情感为主线,注重培养学生积极正确的人生观和价值观;以朗读为主法, 体现新课程的阅读教学思想,还课堂以朗朗书声;以对话为平台,在学生、教师、文本的对话中, 充分利用课堂生成资源,灵活驾驭课堂。

因以上分析和思考,故确定以下教学目标及教学重难点:教学目标:1.感知课文内容,正确流畅、有感情地朗读课文。

2.通过重点词句,领会作者的思想感情。

3.感受游子浓郁而炽痛的思乡爱国之情。

教学重难点:1、重点:本单元的主题是爱国,本文又是抒情色彩十分浓郁的抒情散文,所以有感情的朗读课文、感知课文内容体会作品中表达的思想感情是教学的重点。

土地的誓言教案《土地的誓言》教案(优秀6篇)《土地的誓言》的教案篇一一、教学目标1、知识与能力(1)整体把握、理解“土地的誓言”。

(2)理解作者的感情。

2、过程与方法(1)朗读体会作者的感情。

(2)揣摩重点词语,了解作者的感情。

3、情感态度与价值观让学生了解国耻,珍惜现在,振兴中华。

二、教学难点揣摩字词,理解作者对土地的感情。

三、教学过程1、导入:由“土地”二字导入。

(1)普通人对土地的感情。

(2)小学时学过的肖邦对土地的感情。

(3)诗人陆游“王师北定中原日”。

这些都可以看到人们对土地都是魂牵梦绕,充满深情。

而一个被外敌入侵被迫失去土地,离开故土的人对土地又是一种怎样的感情呢?2、整体感知板书:土地的誓言。

(1)问:这是在什么背景下发出的誓言?(2☆☆)播放“九一八”事变的影片。

并简介作者。

(3)他面对土地发出了怎样的誓言?教师配乐范读全文,学生勾画生字词和相关内容。

(4)解决生字词。

读出“土地的誓言”。

3、精读课文(1)学生朗读“土地的誓言”后思考:作者为什么要发出这样的誓言?在我的记忆中,这是一片怎样的土地?学生朗读第一段相关内容,简要概括出来。

问:作者在这一段的描写中充满了什么感情?问:可是,这样美丽、富饶的土地此时却在日本强盗的魔爪下呻吟,掺遭蹂躏。

教师放影片。

问:读了文章,看了影片,你此时此刻有什么感想?你能理解作者的感情吗?哪些词语表现出了这样的感情?学生找出相关的词语,品味朗读,体会作者的感情。

(2)再读“土地的誓言”,揣摩、品味、朗读。

(3)由“坟前”引到播放“义勇军进行曲”加深理解作者“誓死夺回土地”的感情。

4、朗读艾青的诗小结。

(可以投影)四、拓展延伸学了本文,你有哪些感想?学生自由交流。

土地的誓言教案篇二【教学目标】1、掌握读一读、写一写中的词语,学习文中语言运用的技巧。

2、有感情的朗读课文,品味精彩段落和关键语句。

3、感悟作者对祖国、对家乡的热爱之情。

【教学过程】一、播放歌曲《松花江上》二、学生谈听后感受教师:“是的,歌声使那段令人悲痛的历史再现眼前。

《土地的誓言》全解《土地的誓言》是一篇充满激情和情感的散文,作者通过描绘自己对东北家乡的回忆和想象,表达了对故土的深深眷恋之情和对抗战胜利的坚定信念。

以下是《土地的誓言》的全解:一、文章主题《土地的誓言》的主题是对故土的热爱和对抗战胜利的信念。

作者通过对家乡的描绘和回忆,展现了对土地的深厚情感和对家园的珍视。

同时,通过抒发抗战到底的决心,表达了对民族尊严和自由的捍卫。

二、文章结构1.开篇描绘:“我常常感到它在泛滥着一种热情”,表达了作者对家乡的思念之情。

2.中间抒发:“对于广大的关东原野,我心里怀着炽痛的热爱”,表达了作者对家乡的热爱之情。

3.结尾誓言:“我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前——或者我的坟前”,表达了作者抗战到底的决心。

三、重点句子解析1.“我常常感到它在泛滥着一种热情。

”这个句子表达了作者对东北地区的爱和思念。

2.“对于广大的关东原野,我心里怀着炽痛的热爱。

”这个句子表达了作者对关东原野的热爱和思念之情。

3.“我向那边注视着,注视着,直到天边破晓。

”这个句子表达了作者对祖国的热爱和忠诚之情。

4.“我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前——或者我的坟前。

”这个句子表达了作者坚定的抗战到底的决心。

5.“我应该在这片古老而又辽阔的土地上——在这片生我养我的土地上,重新印下自己那没有韵脚和节奏的足迹。

”这个句子表达了作者对土地的眷恋之情。

6.“为了她,我愿付出一切。

我必须看见一个美丽的故乡出现在我的面前——或者我的坟前。

”这个句子再次表达了作者坚定的抗战到底的决心。

7.“我向那些从田野中走过的人们致予最崇高的敬礼。

”这个句子表达了作者对那些为抗战而奋斗的人们的高度赞扬和崇敬之情。

四、写作手法与技巧1.诗一般的语言:文章的语言优美,情感丰富,读起来像是一首诗。

2.丰富的意象:作者运用了大量的意象来描绘家乡的美景,如“红布似的高粱”、“金黄的豆粒”、“黑色的土地”等。

3.强烈的情感色彩:作者在抒发情感时,运用了强烈的情感色彩,使得读者能够深刻地感受到他对家乡的眷恋之情和对抗战胜利的坚定信念。

《土地的誓言》备课手记1. 引言1.1 作者简介《土地的誓言》是中国作家鲁迅的经典之作,描写了农民在土地问题上所遭受的苦难和斗争。

鲁迅(1881-1936)原名周树人,笔名鲁迅,浙江绍兴人。

他是中国现代文学的奠基人之一,被誉为"百年来最伟大的作家"。

鲁迅一生致力于批判和改革中国社会,他的作品具有强烈的社会关怀和政治意识。

《土地的誓言》是他的代表作之一,通过描述农民的遭遇和斗争,揭示了封建社会土地问题的严重性,并呼吁人们对土地问题予以高度重视。

鲁迅以其犀利的笔触和深刻的洞察力,使《土地的誓言》成为了一部感人至深的文学作品,引起了人们对农民命运的深刻思考和感慨。

1.2 作品背景《土地的誓言》是著名作家张三的代表作之一,发表于20世纪90年代末。

这部小说的背景设定在中国北方的一个农村,描绘了农民在土地改革和现代化进程中所经历的种种磨难和挣扎。

小说通过农民的视角展现了他们面临的困境和挑战,同时也反映了当时中国农村的现实生活和社会变革。

作品中描绘的土地、农民和贫困环境,勾勒出了一个真实而深刻的画面,引起了读者对农村现状的思考和关注。

通过对农民命运的描写,小说揭示了土地在农村社会中的重要性,以及现代化进程对农村生活和传统文化的影响。

作品背景的设定为整个故事奠定了坚实的基础,使读者更加深入地了解农民的生存现状和价值观,进而引发对土地问题、农村改革和现代化进程的思考和探讨。

1.3 主题意义《土地的誓言》的主题意义体现了作者对土地、农民和乡村的热爱和呵护。

作品通过塑造各种形形色色的人物形象,展现了他们在土地上的生存、劳作和情感,揭示了农民的艰辛与快乐。

在现代社会快节奏的生活中,人们往往忽视了对土地的感情和对农民的尊重,而《土地的誓言》正是在呼唤人们重拾对土地的关注和热爱,重拾对农民的敬意和支持。

通过描绘农民的艰辛劳作和对土地的依赖,作品使读者更加珍惜生活中的每一寸土地和每一个勤劳的农民。

作品也反映了当代农村的现状和问题,引发社会对农村发展和农民待遇的思考和关注。

部编版七年级下册语文第7课《土地的誓言》课文原文、知识点及教案【导语】《土地的誓言》是当代作家端木蕻良创作的一篇散文。

这是一篇抒情散文,充溢着饱满、深沉的爱国热情,文章中作者抒发了对国土沦丧的压抑之情、以及对故乡的深深眷恋。

以下是无忧考网为大家精心整理的内容,欢迎大家阅读。

部编版七年级下册语文第7课《土地的誓言》课文原文对于广大的关东原野,我心里怀着炽痛的热爱。

我无时无刻不听见她呼唤我的名字,我无时无刻不听见她召唤我回去。

我有时把手放在我的胸膛上,我知道我的心还是跳动的,我的心还在喷涌着热血,因为我常常感到它在泛滥着一种热情。

当我躺在土地上的时候,当我仰望天上的星星,手里握着一把泥土的时候,或者当我回想起儿时的往事的时候,我想起那参天碧绿的白桦林,标直漂亮的白桦树在原野上呻吟;我看见奔流似的马群,深夜嗥鸣的蒙古狗,我听见皮鞭滚落在山涧里的脆响;我想起红布似的高粱,金黄的豆粒,黑色的土地,红玉的脸庞,黑玉的眼睛,斑斓的山雕,奔驰的鹿群,带着松香气味的煤块,带着赤色的足金;我想起幽远的车铃,晴天里马儿戴着串铃在溜直的大道上跑着,狐仙姑深夜的谰语,原野上怪诞的狂风……这时我听到故乡在召唤我,故乡有一种声音在召唤着我。

她低低地呼唤着我的名字,声音是那样的急切,使我不得不回去。

我总是被这种声音所缠绕,不管我走到哪里,即使我睡得很沉,或者在睡梦中突然惊醒的时候,我都会突然想到是我应该回去的时候了。

我必须回去,我从来没想过离开她。

这种声音是不可阻止的,是不能选择的。

这种声音已经和我的心取得了永远的沟通。

当我记起故乡的时候,我便能看见那大地的深层,在翻滚着一种红熟的浆液,这声音便是从那里来的。

在那亘古的地层里,有着一股燃烧的洪流,像我的心喷涌着血液一样。

这个我是知道的,我常常把手放在大地上,我会感到她在跳跃,和我的心的跳跃是一样的。

它们从来没有停息,它们的热血一直在流,在热情的默契里它们彼此呼唤着,终有一天它们要汇合在一起。

《土地的誓言》一、教材分析《土地的誓言》是端木蕻良在“九一八”事变十周年所作的一篇抒情散文,充溢着饱满、深沉的爱国热情。

眷恋乡土是一种具有共通性的感情,而作者所眷恋的关东原野,当时却已被日本侵略者强占十年之久。

七年级学生由于年龄和时代的限制,根本没有故土沦丧,四处漂泊的经历和体验。

所以教学中应努力唤起其内心的情感,进入情境学习。

二、课标要求据新《大纲》在《教学中要重视的问题》里指出:“教学过程应突出学生的实践活动,指导学生主动地获取知识,科学地训练,全面提高语文能力。

”我根据本课目标和内容,从学生已掌握的知识基础、发展水平出发,应用各种教学手段调动学生的主动性,以回顾历史、感受文本、促发情感来进行教学,使他们在教师的主导下,充分发挥自己的主体地位,相互合作,相互探究,相互感染,激发他们主动去阅读文本的兴趣,培养他们的爱国情感。

三、教学目标1、积累“挚痛、谰语、泛滥、嗥鸣、山涧”等词语的含义。

2、感知课文内容,揣摩品味重点语段,领会作者对家乡深沉的爱和对敌人彻骨的恨。

3、与文本共鸣激发学生的家国之痛、民族之恨。

四、教学重难点品析文中关键意象的含义,品味作者蕴含在字里行间的深厚情感。

五、学情分析《土地的誓言》在本单元是属于是散文的体裁。

是作者由生活的经历激起的心灵之声,处在青春期的学生,有强烈的求知欲和好奇心,对文学作品有一定的独特体验和看法,并且有表达个人观点的欲望。

散文中的呼告、象征手法对当代中学生来说,应该是比较疏远的话题,加之作品离他们生活的年代较远,学生不易理解,需要通过大量的朗读来仔细体会,认真感悟,并对他们进行恰当适时的引导。

六、课时安排1课时七、教学过程(一)、歌曲导入课文(二)、作家、背景介绍(三)、品读文章重点词句,品味文章意象的含义,品味文章情感。

1、从第一段中找出最能表现东北代表性景物的句子,并反复朗读,体会“我”对东北大地的热爱之情。

(1)“当我躺在土地上的时候……怪诞的狂风”;“当我记起故乡的时候……喷涌着血液一样”。