梁上下钢筋根数及梁纵筋并筋的要求

- 格式:doc

- 大小:39.00 KB

- 文档页数:1

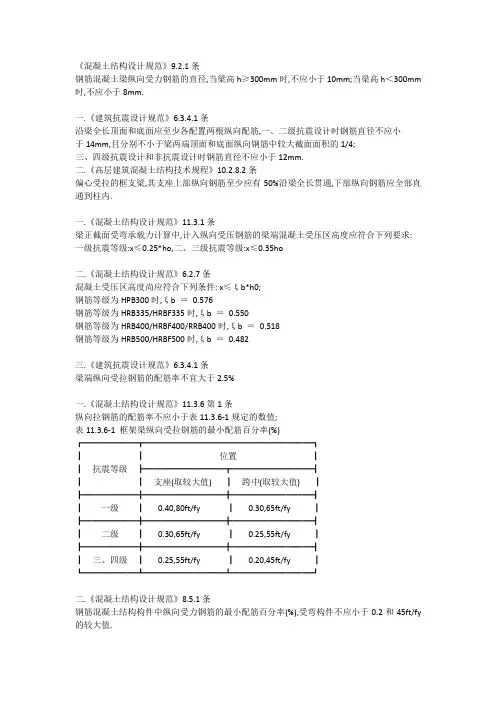

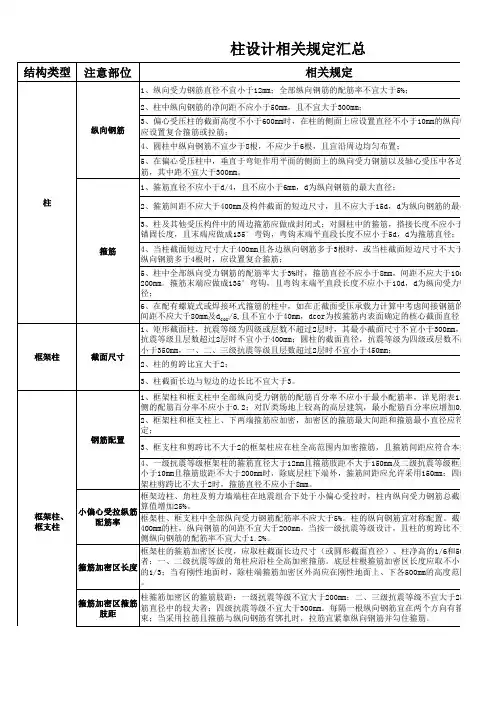

《混凝土结构设计规范》9.2.1条钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm 时,不应小于8mm.一.《建筑抗震设计规范》6.3.4.1条沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋,一、二级抗震设计时钢筋直径不应小于14mm,且分别不小于梁两端顶面和底面纵向钢筋中较大截面面积的1/4;三、四级抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于12mm.二.《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.8.2条偏心受拉的框支梁,其支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱内.一.《混凝土结构设计规范》11.3.1条梁正截面受弯承载力计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求: 一级抗震等级:x≤0.25*ho,二、三级抗震等级:x≤0.35ho二.《混凝土结构设计规范》6.2.7条混凝土受压区高度尚应符合下列条件: x≤ξb*h0;钢筋等级为HPB300时,ξb =0.576钢筋等级为HRB335/HRBF335时,ξb =0.550钢筋等级为HRB400/HRBF400/RRB400时,ξb =0.518钢筋等级为HRB500/HRBF500时,ξb =0.482三.《建筑抗震设计规范》6.3.4.1条梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%一.《混凝土结构设计规范》11.3.6第1条纵向拉钢筋的配筋率不应小于表11.3.6-1规定的数值;表11.3.6-1 框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%)┏━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃位置┃┃抗震等级┣━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┫┃┃支座(取较大值) ┃跨中(取较大值) ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃一级┃0.40,80ft/fy ┃0.30,65ft/fy ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃二级┃0.30,65ft/fy ┃0.25,55ft/fy ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃三、四级┃0.25,55ft/fy ┃0.20,45ft/fy ┃┗━━━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┛二.《混凝土结构设计规范》8.5.1条钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%),受弯构件不应小于0.2和45ft/fy 的较大值.三.《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.8.1条梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率,非抗震设计时分别不应小于0.30%;特一、一和二级分别不应小于0.6%.0.5%和0.4%.《混凝土结构设计规范》11.3.6第2条抗震设计时,梁端截面的底面和顶面纵向钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3.《混凝土结构设计规范》3.4.3条受弯构件的最大挠度应按荷载效应的标准组合并考虑荷载长期作用影响进行计算,其计算值不应超过表3.4.3规定的挠度限值.表3.4.3 受弯构件的挠度限值┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┓┃构件类型┃挠度限值┃┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫┃吊车梁: 手动吊车┃lo/500 ┃┃自动吊车┃lo/600 ┃┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫┃屋盖楼盖及楼梯构件┃┃┃当lo<7m时┃lo/200(lo/250) ┃┃当7m≤lo≤9m时┃lo/250(lo/300) ┃┃当lo>9m时┃lo/300(lo/400) ┃┗━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┛注:1.表中lo为构件的计算跨度;2.表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件;3.如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值减去起拱值;对预应力混凝土构件,尚可减去预加力所产生的反拱值;4.计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度lo按实际悬臂长度的2倍取用.一.《混凝土结构设计规范》3.4.4条结构构件正截面的裂缝控制等级分为三级、裂缝控制等级的划分应符合下列规定:一级---严格要求不出现裂缝的构件,按荷载效应标准组合计算时,构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力;二级---一般要求不出现裂缝的构件,按荷载效应标准组合计算时,构件受拉边缘混凝土拉应力不应大于混凝土轴心抗拉强度标准值;按荷载效应准永久组合计算时,构件受拉边缘混凝土不宜产生拉应力,当有可靠经验时可适当放松;三级---允许出现裂缝的构件,按荷载准永久组合并考虑长期作用影响计算时,构件的最大裂缝宽度不应超过表3.4.5规定的最大裂缝宽度限值.二.《混凝土结构设计规范》3.4.5条结构构件应根据结构类别和本规范表3.5.2规定的环境类别,按表3.4.5的规定选用不同的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值Wlim.表3.4.5 结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值┏━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃钢筋混凝土结构┃预应力混凝土结构┃┃环境类别┣━━━━━━━━┳━━━━━╋━━━━━━━━┳━━━━━┫┃┃裂缝控制等级┃Wlim(mm)┃裂缝控制等级┃Wlim(mm) ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━┫┃一┃┃0.3(0.4) ┃┃0.2 ┃┣━━━━━━┫┣━━━━━┫三级┣━━━━━┫┃二a ┃┃┃┃0.1 ┃┣━━━━━━┫三┃┣━━━━━━━━╋━━━━━┫┃二b ┃┃0.2 ┃二级┃━┃┣━━━━━━┫┃┣━━━━━━━━╋━━━━━┫┃三a、三b ┃┃┃一级┃━┃┗━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━┛注:1.表中的规定适用于采用热轧钢筋的钢筋混凝土构件和采用预应力钢丝、钢绞线及热处理钢筋的预应力混凝土构件;当采用其他类别的钢丝或钢筋时,其裂缝控制要求可按专门标准确定;2.对处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的受弯构件,其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值;3.在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.2mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.3mm;4.在一类环境下,对预应力混凝土屋面梁、托梁、屋架、托架、屋面板和楼板,应按二级裂缝控制等级进行验算;在一类和二类环境下,对需作疲劳验算的须应力混凝土吊车梁,应按一级裂缝控制等级进行验算;5.表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面的验算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合本规范第8章的要求;6.对于烟囱、筒仓和处于液体压力下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;7.对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;8.表中的最大裂缝宽度限值用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度.一.《建筑抗震设计规范》6.3.3.3条梁端箍筋加密区的长度.箍筋的最大间距和最小直径应按表6.3.3采用,当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应加大2mm.表6.3.3 梁端箍筋加密区的长度.箍筋的最大间距和最小直径┃抗震等级┃加密区长度(mm) ┃箍筋最大间距(mm) ┃箍筋最小直径(mm)┃┃┃(取较大值) ┃(取较小值) ┃┃┣━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫┃一┃2*hb,500 ┃hb/4,6d,100 ┃10 ┃┣━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫┃二┃┃hb/4,8d,100 ┃8 ┃┣━━━━┫┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫┃三┃ 1.5*hb,500 ┃┃8 ┃┣━━━━┫┃hb/4,8d,150 ┣━━━━━━━━┫┃四┃┃┃ 6 ┃┗━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┛注:1.d为纵筋直径,hb为梁截面高度.2.梁高不小于1m 时,梁端箍加密区箍筋的最大间距应允许为hb/6,但不应大于200mm二.《混凝土结构设计规范》9.2.9.2条对截面高度h>800mm的梁,其箍筋直径不宜小于8mm;对截面高度h≤800mm的梁,其箍筋直径不宜小于6mm.梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋直径尚不应小于纵向受压钢筋最大直径的0.25倍.三.《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.8.3条框支梁支座处(离柱边1.5倍梁截面高度范围为)箍筋应加密,加密区箍筋直径不应小于10mm,间距不应大于100mm.一.《混凝土结构设计规范》11.3.7条在非加密区的箍筋间距≤2倍的加密区箍筋间距.二.《混凝土结构设计规范》表9.2.9┏━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┓┃梁高h(mm) ┃V>0.7*ft*b*h0 ┃V<=0.7*ft*b*h0 ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃≤300 ┃150 ┃200 ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃300<h≤500┃200 ┃300 ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃500<h≤800┃250 ┃350 ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃h>800 ┃300 ┃400 ┃┗━━━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┛一.《建筑抗震设计规范》表6.3.3 梁端箍筋加密区的长度.箍筋的最大间距和最小直径┃抗震等级┃加密区长度(mm) ┃箍筋最大间距(mm) ┃箍筋最小直径(mm)┃┃┃(取较大值) ┃(取较小值) ┃┃┣━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫┃一┃2*hb,500 ┃hb/4,6d,100 ┃10 ┃┣━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫┃二┃┃hb/4,8d,100 ┃8 ┃┣━━━━┫┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫┃三┃ 1.5*hb,500 ┃┃8 ┃┣━━━━┫┃hb/4,8d,150 ┣━━━━━━━━┫┃四┃┃┃ 6 ┃┗━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┛注:1.d为纵筋直径,hb为梁截面高度.2.梁高不小于1m 时,梁端箍加密区箍筋的最大间距应允许为hb/6,但不应大于200mm.二.《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.8.3条框支梁支座处(离柱边1.5倍梁截面高度范围为)箍筋应加密,加密区箍筋直径不应小于10mm,间距不应大于100mm.三.《混凝土结构设计规范》表9.2.9 梁中箍筋的最大间距(mm)┏━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┓┃梁高h(mm) ┃V>0.7*ft*b*h0 ┃V<=0.7*ft*b*h0 ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃≤300 ┃150 ┃200 ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃300<h≤500┃200 ┃300 ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃500<h≤800┃250 ┃350 ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫《混凝土构造手册》图3.3.2当梁宽<400 n=2, ≥400 n=4一.《混凝土结构设计规范》11.3.8条梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值四级抗震等级不宜大于300mm二.《混凝土构造手册》图3.3.2当梁宽<400 n=2, ≥400 n=4一.《混凝土结构设计规范》11.3.9条一级:ρsv≥0.3ft/fyv二级:ρsv≥0.28ft/fyv三、四级:ρsv≥0.26ft/fyv二.《混凝土结构设计规范》9.2.9.3条当V>0.7ft*b*ho时,箍筋的配箍率ρsv(ρsv=Asv/(b*s)尚不应小于0.24ft/fyv.三.《高层建筑混凝土技术规程》10.2.7条框支梁最小配箍率:特一级:ρsv≥1.3ft/fyv一级:ρsv≥1.2ft/fyv二级:ρsv≥1.1ft/fyv非抗震区:ρsv≥0.9ft/fyv一.《混凝土结构设计规范》9.2.13条当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm.二.《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.8.2条沿梁高应配置间距不大于200.直径不小于16mm的腰筋.一.《混凝土结构设计规范》9.2.13条当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm.二.《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.8.2条沿梁高应配置间距不大于200.直径不小于16mm的腰筋.。

混凝土梁中钢筋排布标准一、前言混凝土梁是建筑中经常使用的一种结构构件,其具有承受荷载、传递荷载的功能。

钢筋作为混凝土梁中的主要加强材料,其排布、间距、直径等参数的合理选择对梁的强度、刚度、耐久性等性能具有重要影响。

因此,制定混凝土梁中钢筋排布标准十分必要。

二、钢筋排布标准1.钢筋的数量钢筋的数量应根据设计要求进行确定,一般情况下,混凝土梁中的钢筋数量应满足以下要求:(1)受拉区:根据设计要求,计算出钢筋的截面积,并按要求分布在梁的受拉区中。

(2)受压区:根据设计要求,计算出钢筋的截面积,并按要求分布在梁的受压区中。

(3)箍筋:根据设计要求,按要求设置箍筋,并保证箍筋的数量符合要求。

2.钢筋的直径钢筋的直径应根据设计要求进行选择,一般情况下,混凝土梁中的钢筋直径应满足以下要求:(1)受拉区:钢筋的直径应满足受拉区的强度要求,一般情况下,直径应在12mm以上。

(2)受压区:钢筋的直径应满足受压区的强度要求,一般情况下,直径应在8mm以上。

(3)箍筋:箍筋的直径应根据设计要求进行选择,一般情况下,直径应在6mm以上。

3.钢筋的间距钢筋的间距应根据设计要求进行选择,一般情况下,混凝土梁中的钢筋间距应满足以下要求:(1)受拉区:钢筋的间距应根据受拉区的荷载要求进行选择,并应保证钢筋的间距均匀。

(2)受压区:钢筋的间距应根据受压区的荷载要求进行选择,并应保证钢筋的间距均匀。

(3)箍筋:箍筋的间距应根据设计要求进行选择,并应保证箍筋的间距均匀。

4.钢筋的排布形式钢筋的排布形式应根据设计要求进行选择,一般情况下,混凝土梁中的钢筋排布形式应满足以下要求:(1)受拉区:钢筋应按要求排布在受拉区中,并应保证钢筋的位置准确、均匀。

(2)受压区:钢筋应按要求排布在受压区中,并应保证钢筋的位置准确、均匀。

(3)箍筋:箍筋应按要求排布在梁的周边,并应保证箍筋的位置准确、均匀。

5.钢筋的连接方式钢筋的连接方式应根据设计要求进行选择,一般情况下,混凝土梁中的钢筋连接方式应满足以下要求:(1)受拉区:钢筋的连接方式应符合受拉区的荷载要求,并应保证连接牢固。

梁截面较大时,一般都设置有较多的纵向受力钢筋和构造钢筋。

要使纵向受力钢筋在结构梁内发挥最大的承载能力,就要确保钢筋骨架在混凝土梁内的有效高度和纵向钢筋的正确层距及横向间距,有效高度是指底部受拉钢筋的中心到构件上边缘的距离,如果受弯构件的受拉区为两层同种规格的受力钢筋,则梁的有效高度为底部两层钢筋的中心到构件的上边缘的距离。

正确合理布置梁的纵向受力钢筋是确保构件的安全性和承载能力的基本保证。

一、梁纵向受力钢筋布置的常规要求梁纵向受力钢筋的布置要以结构施工设计文件中梁的集中标注和原位标注为依据,且原位标注优先。

首先,要确保梁底、顶部纵向受力钢筋的直径、根数、规格和层数的正确性,还要满足梁纵向受力钢筋的底、顶部纵向钢筋层间间距和横向两根钢筋之间的间距要求(图1),c 为梁钢筋的混凝土最小保护层厚度值。

梁纵向受力钢筋要满足钢筋的锚固长度要求,混凝土要满足对梁钢筋握裹和粘结需要,梁底部的纵向受力钢筋层距和纵向钢筋横向间距都要满足不小于25mm ,且不小于钢筋的公称直径,如有下三层钢筋时,三层的两根纵向钢筋的横向间距应是下边两层纵向钢筋横向间距的2倍;顶部纵向受力钢筋的两层纵向钢筋的层距要不小于25mm ,且不小于钢筋的公称直径;顶部两层纵向钢筋的横向间距,为了便于浇筑混凝土和钢筋粘结、受力和握裹受力的需要,间距要不小于30mm ,且不小于钢筋公称直径的1.5倍,在机械连接套筒的横向净距不宜小于25mm ,连接点设置在梁的连接区内连接点要50%错开,错开净距不小于35d 。

在两层纵向钢筋层距的控制,可采用不小于25mm 且不小于纵向钢筋直径的短钢筋作为施工垫铁。

施工垫铁的长度计算方法:梁宽减2倍保护层厚度,每跨每层梁布置不少于2根,且间距不宜大于2m 。

顶、底部的二、三层钢筋要绑扎牢固不得发生移位和下坠。

为节约成本也可采用同规格、同直径的细石混凝土预制水泥条替代,预制水泥条的混凝土宜大于该梁结构混凝土构件一个强度等级,也可采用其他能保证其●经验交流□褚浩存梁纵向钢筋的布置和并筋的应用图1梁常规布筋示意≥3c,≥1.5dc≥2b ,≥d c ≥2b,≥d 10钢筋层距的技术措施。

梁配筋----梁的构造要求梁配筋----梁的构造要求1. 梁的钢筋配置,应符合下列各项要求:1)梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。

2)梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。

3)梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按下表采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm。

2. 梁的钢筋配置,尚应符合下列规定:1)梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%,不应超过2.75%(框架梁)。

面、底面的配筋,一、二级不应少于2ф14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级不应少于2ф12。

2)一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20;对其他结构类型的框架不宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20。

3)梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm3. 连梁纵向构造筋(腰筋)配筋要求1)连梁高度大于700时(LL按全截面考虑),腰筋直径不小于10mm,腰筋间距不大于200mm。

2)连梁高跨比不大于2.5时,梁腰筋面积配筋率不小于0.3%4. 梁的编号是否有误(LL、KL、L)大致判断方法如下:梁区分为框架梁(KL)、连梁(LL)、楼层梁(L)、悬挑梁(XL);两端与剪力墙顺接(或夹角小于30°)、跨高比≤5时按LL;两端与剪力墙顺接、当跨高比>5时按KL;当跨高比>5时且内力包络图与LL相似时,亦可按LL;一端与剪力墙顺接(平行相连)、一端与剪力墙垂直或为梁支座按KL;两端与剪力墙垂直按L;两端均为梁支座时按L。

钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h <300mm时,不应小于8mm.沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋,一、二级抗震设计时钢筋直径不应小于14mm,且分别不小于梁两端顶面和底面纵向钢筋中较大截面面积的1/4;三、四级抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于12mm.偏心受拉的框支梁,其支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱内.梁正截面受弯承载力计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求:一级抗震等级:x≤*ho,二、三级抗震等级:x≤混凝土受压区高度尚应符合下列条件: x≤ξb*h0;钢筋等级为HPB300时,ξb =钢筋等级为HRB335/HRBF335时,ξb =钢筋等级为HRB400/HRBF400/RRB400时,ξb =钢筋等级为HRB500/HRBF500时,ξb =梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于%┏━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃位置┃┃抗震等级┣━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┫┃┃支座(取较大值) ┃跨中(取较大值) ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃一级┃ ,80ft/fy ┃ ,65ft/fy ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃二级┃ ,65ft/fy ┃ ,55ft/fy ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃三、四级┃ ,55ft/fy ┃ ,45ft/fy ┃┗━━━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┛钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%),受弯构件不应小于和45ft/fy的较大值.梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率,非抗震设计时分别不应小于%;特一、一和二级分别不应小于%.%和%.抗震设计时,梁端截面的底面和顶面纵向钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级不应小于,二、三级不应小于.受弯构件的最大挠度应按荷载效应的标准组合并考虑荷载长期作用影响进行计算,表受弯构件的挠度限值┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┓┃构件类型┃挠度限值┃┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫┃吊车梁: 手动吊车┃ lo/500 ┃┃自动吊车┃ lo/600 ┃┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫┃屋盖楼盖及楼梯构件┃┃┃当lo<7m时┃ lo/200(lo/250) ┃┃当7m≤lo≤9m时┃ lo/250(lo/300) ┃┃当lo>9m时┃ lo/300(lo/400) ┃┗━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┛注:1.表中lo为构件的计算跨度;2.表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件;3.如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值减去起拱值;对预应力混凝土构件,尚可减去预加力所产生的反拱值;4.计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度lo按实际悬臂长度的2倍取用.结构构件正截面的裂缝控制等级分为三级、裂缝控制等级的划分应符合下列规定:一级---严格要求不出现裂缝的构件,按荷载效应标准组合计算时,构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力;二级---一般要求不出现裂缝的构件,按荷载效应标准组合计算时,构件受拉边缘混凝土拉应力不应大于混凝土轴心抗拉强度标准值;按荷载效应准永久组合计算时,构件受拉边缘混凝土不宜产生拉应力,当有可靠经验时可适当放松;三级---允许出现裂缝的构件,按荷载准永久组合并考虑长期作用影响计算时,的规定选用不同的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值Wlim.表结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值┏━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃钢筋混凝土结构┃预应力混凝土结构┃┃环境类别┣━━━━━━━━┳━━━━━╋━━━━━━━━┳━━━━━┫┃┃裂缝控制等级┃ Wlim(mm)┃裂缝控制等级┃Wlim(mm) ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━┫┃一┃┃┃┃┃┣━━━━━━┫┣━━━━━┫三级┣━━━━━┫┃二 a ┃┃┃┃┃┣━━━━━━┫三┃┣━━━━━━━━╋━━━━━┫┃二 b ┃┃┃二级┃━┃┣━━━━━━┫┃┣━━━━━━━━╋━━━━━┫┃三a、三b ┃┃┃一级┃━┃┗━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━┛注:1.表中的规定适用于采用热轧钢筋的钢筋混凝土构件和采用预应力钢丝、钢绞线及热处理钢筋的预应力混凝土构件;当采用其他类别的钢丝或钢筋时,其裂缝控制要求可按专门标准确定;2.对处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的受弯构件,其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值;3.在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为;4.在一类环境下,对预应力混凝土屋面梁、托梁、屋架、托架、屋面板和楼板,应按二级裂缝控制等级进行验算;在一类和二类环境下,对需作疲劳验算的须应力混凝土吊车梁,应按一级裂缝控制等级进行验算;5.表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面的验算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合本规范第8章的要求; 6.对于烟囱、筒仓和处于液体压力下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;7.对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;8.表中的最大裂缝宽度限值用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度.箍筋加密区的长度.箍筋的最大间距和最小直径表梁端箍筋加密区的长度.箍筋的最大间距和最小直径┏━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓┃抗震等级┃加密区长度(mm) ┃箍筋最大间距(mm) ┃箍筋最小直径(mm)┃┃┃ (取较大值) ┃ (取较小值) ┃┃┣━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫┃一┃ 2*hb,500 ┃ hb/4,6d,100 ┃ 10 ┃┣━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫┃二┃┃ hb/4,8d,100 ┃ 8 ┃┣━━━━┫┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫┃三┃ *hb,500 ┃┃ 8 ┃┣━━━━┫┃ hb/4,8d,150 ┣━━━━━━━━┫┃四┃┃┃ 6 ┃┗━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┛注:为纵筋直径,hb为梁截面高度.2.梁高不小于1m 时,梁端箍加密区箍筋的最大间距应允许为hb/6,但不应大于200mm对截面高度h>800mm的梁,其箍筋直径不宜小于8mm;对截面高度h≤800mm的梁,其箍筋直径不宜小于6mm.梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋直径尚不应小于纵向受压钢筋最大直径的倍.框支梁支座处(离柱边倍梁截面高度范围为)箍筋应加密,加密区箍筋直径不应小于10mm,间距不应大于100mm.在非加密区的箍筋间距≤2倍的加密区箍筋间距.二.《混凝土结构设计规范》表┏━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┓┃梁高h(mm) ┃ V>*ft*b*h0 ┃ V<=*ft*b*h0 ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃≤300 ┃ 150 ┃ 200 ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃ 300<h≤500┃ 200 ┃ 300 ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃ 500<h≤800┃ 250 ┃ 350 ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃ h>800 ┃ 300 ┃ 400 ┃┗━━━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┛一.《建筑抗震设计规范》表梁端箍筋加密区的长度.箍筋的最大间距和最小直径┏━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓┃抗震等级┃加密区长度(mm) ┃箍筋最大间距(mm) ┃箍筋最小直径(mm)┃┃┃(取较大值) ┃(取较小值) ┃┃┣━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫┃一┃ 2*hb,500 ┃ hb/4,6d,100 ┃ 10 ┃┣━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫┃二┃┃ hb/4,8d,100 ┃ 8 ┃┣━━━━┫┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫┃三┃ *hb,500 ┃┃ 8 ┃┣━━━━┫┃ hb/4,8d,150 ┣━━━━━━━━┫┃四┃┃┃ 6 ┃┗━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┛注:为纵筋直径,hb为梁截面高度.2.梁高不小于1m 时,梁端箍加密区箍筋的最大间距应允许为hb/6,但不应大于200mm.框支梁支座处(离柱边倍梁截面高度范围为)箍筋应加密,加密区箍筋直径不应小于10mm,间距不应大于100mm.三.《混凝土结构设计规范》表梁中箍筋的最大间距(mm)┏━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┓┃梁高h(mm) ┃ V>*ft*b*h0 ┃ V<=*ft*b*h0 ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃≤300 ┃ 150 ┃ 200 ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃ 300<h≤500┃ 200 ┃ 300 ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃ 500<h≤800┃ 250 ┃ 350 ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃ h>800 ┃ 300 ┃ 400 ┃《混凝土构造手册》图当梁宽<400 n=2, ≥400 n=4梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值四级抗震等级不宜大于300mm二.《混凝土构造手册》图当梁宽<400 n=2, ≥400 n=4一级:ρsv≥fyv二级:ρsv≥fyv三、四级:ρsv≥fyv当V>*b*ho时,箍筋的配箍率ρsv(ρsv=Asv/(b*s)尚不应小于fyv.框支梁最小配箍率:特一级:ρsv≥fyv一级:ρsv≥fyv二级:ρsv≥fyv非抗震区:ρsv≥fyv当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的%,且其间距不宜大于200mm.沿梁高应配置间距不大于200.直径不小于16mm的腰筋.当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的%,且其间距不宜大于200mm.沿梁高应配置间距不大于200.直径不小于16mm的腰筋.。

结构施工图梁配筋原则1:使用钢筋:除拉结筋采用HPB300钢筋外,所有钢筋采用HRB400钢筋,C区大跨度范围受力筋可采用HRB500钢筋。

2:梁配筋:2.1:编号顺序:先沿Y向,后沿X向;先左侧,后右侧;先下侧,后上侧。

位于同一线上的梁,按同一编号+a、b、c...,(如KL11a、KL11b)以便编辑。

2.2:拉通筋:所有框架梁均设置拉通钢筋,拉通钢筋根数同箍筋肢数,按支座筋直径拉通,若支座筋相差较大,可拉通小直径支座筋,1/3处焊接,如800宽的梁设置5肢箍,则拉通5根面筋。

所有次梁设置拉通钢筋,拉通筋根数为两根,直径同支座面筋,超过两肢箍时,设置架立筋,架立筋同下表。

2.3:铰接支座按除按拉通筋配置外,且应满足不小于底筋面积1/4;单跨简支梁支座面筋210212214210(157)310(236)210+112(270)210+114(311)212(226)312(339)212+114(380)212+116(427)214(308)314(461)214+116(509)214+118(562)注:根面筋,300、350时设三根,不小于400设四根支座面筋。

)350宽设置三肢箍。

2.4:腰筋配置:①非抗扭梁不必标注腰筋,腰筋配置详《腰筋表》;②抗扭梁应标注腰筋N***;当仅有个别梁高于1000时可采用以下简化表:2.5:箍筋配置:①箍筋原则上不标注,详《箍筋表》,但应按计算结果复核《箍筋表》配置是否满足计算要求,箍筋表仅按规范要求最小值配置;②连梁应全长加密(强条)(表中已经注明);③跨高比(净跨/梁高)不大于5的框架梁应注明箍筋全长加密;④当梁纵筋配筋率大于2%时箍筋最小直径为10(强条)。

2.6:跨度较大的梁应复核挠度裂缝。

2.7:梁纵筋根数:注:1、优先采用25以下的钢筋2、优先采用:"最优先单排最大放置根数"-->"次优先单排最大放置根数",实在放不下才考虑:"极限根数"。

配筋原则:1:使用钢筋:除拉结筋采用HPB300钢筋外,钢筋直径6≤≤25采用HRB400钢筋,钢筋直径28≤≤40采用HRB500钢筋。

2:梁配筋:2.1:编号顺序:先沿Y向,后沿X向;先左侧,后右侧;先下侧,后上侧。

位于同一线上的梁,按同一编号+a、b、c...,(如KL11a、KL11b)以便编辑。

2.2:拉通筋:所有框架梁均设置拉通钢筋,拉通钢筋根数同箍筋肢数,按支座筋直径拉通,若支座筋相差较大,可拉通小直径支座筋,1/3处焊接,如800宽的梁设置5肢箍,则拉通5根面筋。

所有次梁设置拉通钢筋,拉通筋根数为两根,直径同支座面筋,超过两肢箍时,设置架立筋,架立筋同下表。

2.3:铰接支座按除按拉通筋配置外,且应满足不小于底筋面积1/4;单跨简支梁支座面筋跨度L<4 4<L≤6m 6<L≤10m L>10m除两根拉通支座筋外的架立筋支座面筋拉通两根面筋拉通+(n12)两根面筋拉通+(n14)两根面筋拉通+(n16)铰接支座面筋另一侧支座面筋拉通箍筋肢数根数两根面筋拉通+ n12两根面筋拉通+ n14两根面筋拉通+ n16注:n为箍筋肢数-22.4:腰筋配置:①非抗扭梁不必标注腰筋,腰筋配置详《腰筋表》;②抗扭梁应标注腰筋N***;③梁宽≥800时外侧腰筋均按抗扭腰筋构造。

即两跨b<800时若计算结果需设抗扭腰筋则需原位标注Nxx,若梁宽b≥800时,当计算结果需设抗扭腰筋时则核对腰筋表中腰筋是否满足抗扭要求,若不满足则需原位注明Nxx,满足则无需注明。

腰筋表仅放在结施G003,图中不需再放置。

2.5:箍筋配置:①箍筋原则上不标注,详《箍筋表》,但应按计算结果复核《箍筋表》配置是否满足计算要求,箍筋表仅按规范要求最小值配置;②连梁应全长加密(强条)(表中已经注明);③跨高比(净跨/梁高)不大于5的框架梁应注明箍筋全长加密;④当梁纵筋配筋率大于2%时箍筋最小直径为10(强条)。

《混凝土结构设计规范》9.2.1条钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm 时,不应小于8mm.一.《建筑抗震设计规范》6.3.4.1条沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋,一、二级抗震设计时钢筋直径不应小于14mm,且分别不小于梁两端顶面和底面纵向钢筋中较大截面面积的1/4;三、四级抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于12mm.二.《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.8.2条偏心受拉的框支梁,其支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱内.一.《混凝土结构设计规范》11.3.1条梁正截面受弯承载力计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求: 一级抗震等级:x≤0.25*ho,二、三级抗震等级:x≤0.35ho二.《混凝土结构设计规范》6.2.7条混凝土受压区高度尚应符合下列条件: x≤ξb*h0;钢筋等级为HPB300时,ξb =0.576钢筋等级为HRB335/HRBF335时,ξb =0.550钢筋等级为HRB400/HRBF400/RRB400时,ξb =0.518钢筋等级为HRB500/HRBF500时,ξb =0.482三.《建筑抗震设计规范》6.3.4.1条梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%一.《混凝土结构设计规范》11.3.6第1条纵向拉钢筋的配筋率不应小于表11.3.6-1规定的数值;表11.3.6-1 框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%)┏━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃位置┃┃抗震等级┣━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┫┃┃支座(取较大值) ┃跨中(取较大值) ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃一级┃0.40,80ft/fy ┃0.30,65ft/fy ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃二级┃0.30,65ft/fy ┃0.25,55ft/fy ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃三、四级┃0.25,55ft/fy ┃0.20,45ft/fy ┃┗━━━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┛二.《混凝土结构设计规范》8.5.1条钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%),受弯构件不应小于0.2和45ft/fy 的较大值.三.《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.8.1条梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率,非抗震设计时分别不应小于0.30%;特一、一和二级分别不应小于0.6%.0.5%和0.4%.《混凝土结构设计规范》11.3.6第2条抗震设计时,梁端截面的底面和顶面纵向钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3.《混凝土结构设计规范》3.4.3条受弯构件的最大挠度应按荷载效应的标准组合并考虑荷载长期作用影响进行计算,其计算值不应超过表3.4.3规定的挠度限值.表3.4.3 受弯构件的挠度限值┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┓┃构件类型┃挠度限值┃┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫┃吊车梁: 手动吊车┃lo/500 ┃┃自动吊车┃lo/600 ┃┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫┃屋盖楼盖及楼梯构件┃┃┃当lo<7m时┃lo/200(lo/250) ┃┃当7m≤lo≤9m时┃lo/250(lo/300) ┃┃当lo>9m时┃lo/300(lo/400) ┃┗━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┛注:1.表中lo为构件的计算跨度;2.表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件;3.如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值减去起拱值;对预应力混凝土构件,尚可减去预加力所产生的反拱值;4.计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度lo按实际悬臂长度的2倍取用.一.《混凝土结构设计规范》3.4.4条结构构件正截面的裂缝控制等级分为三级、裂缝控制等级的划分应符合下列规定:一级---严格要求不出现裂缝的构件,按荷载效应标准组合计算时,构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力;二级---一般要求不出现裂缝的构件,按荷载效应标准组合计算时,构件受拉边缘混凝土拉应力不应大于混凝土轴心抗拉强度标准值;按荷载效应准永久组合计算时,构件受拉边缘混凝土不宜产生拉应力,当有可靠经验时可适当放松;三级---允许出现裂缝的构件,按荷载准永久组合并考虑长期作用影响计算时,构件的最大裂缝宽度不应超过表3.4.5规定的最大裂缝宽度限值.二.《混凝土结构设计规范》3.4.5条结构构件应根据结构类别和本规范表3.5.2规定的环境类别,按表3.4.5的规定选用不同的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值Wlim.表3.4.5 结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值┏━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃钢筋混凝土结构┃预应力混凝土结构┃┃环境类别┣━━━━━━━━┳━━━━━╋━━━━━━━━┳━━━━━┫┃┃裂缝控制等级┃Wlim(mm)┃裂缝控制等级┃Wlim(mm) ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━┫┃一┃┃0.3(0.4) ┃┃0.2 ┃┣━━━━━━┫┣━━━━━┫三级┣━━━━━┫┃二a ┃┃┃┃0.1 ┃┣━━━━━━┫三┃┣━━━━━━━━╋━━━━━┫┃二b ┃┃0.2 ┃二级┃━┃┣━━━━━━┫┃┣━━━━━━━━╋━━━━━┫┃三a、三b ┃┃┃一级┃━┃┗━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━┛注:1.表中的规定适用于采用热轧钢筋的钢筋混凝土构件和采用预应力钢丝、钢绞线及热处理钢筋的预应力混凝土构件;当采用其他类别的钢丝或钢筋时,其裂缝控制要求可按专门标准确定;2.对处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的受弯构件,其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值;3.在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.2mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.3mm;4.在一类环境下,对预应力混凝土屋面梁、托梁、屋架、托架、屋面板和楼板,应按二级裂缝控制等级进行验算;在一类和二类环境下,对需作疲劳验算的须应力混凝土吊车梁,应按一级裂缝控制等级进行验算;5.表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面的验算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合本规范第8章的要求;6.对于烟囱、筒仓和处于液体压力下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;7.对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;8.表中的最大裂缝宽度限值用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度.一.《建筑抗震设计规范》6.3.3.3条梁端箍筋加密区的长度.箍筋的最大间距和最小直径应按表6.3.3采用,当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应加大2mm.表6.3.3 梁端箍筋加密区的长度.箍筋的最大间距和最小直径┃抗震等级┃加密区长度(mm) ┃箍筋最大间距(mm) ┃箍筋最小直径(mm)┃┃┃(取较大值) ┃(取较小值) ┃┃┣━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫┃一┃2*hb,500 ┃hb/4,6d,100 ┃10 ┃┣━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫┃二┃┃hb/4,8d,100 ┃8 ┃┣━━━━┫┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫┃三┃ 1.5*hb,500 ┃┃8 ┃┣━━━━┫┃hb/4,8d,150 ┣━━━━━━━━┫┃四┃┃┃ 6 ┃┗━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┛注:1.d为纵筋直径,hb为梁截面高度.2.梁高不小于1m 时,梁端箍加密区箍筋的最大间距应允许为hb/6,但不应大于200mm二.《混凝土结构设计规范》9.2.9.2条对截面高度h>800mm的梁,其箍筋直径不宜小于8mm;对截面高度h≤800mm的梁,其箍筋直径不宜小于6mm.梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋直径尚不应小于纵向受压钢筋最大直径的0.25倍.三.《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.8.3条框支梁支座处(离柱边1.5倍梁截面高度范围为)箍筋应加密,加密区箍筋直径不应小于10mm,间距不应大于100mm.一.《混凝土结构设计规范》11.3.7条在非加密区的箍筋间距≤2倍的加密区箍筋间距.二.《混凝土结构设计规范》表9.2.9┏━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┓┃梁高h(mm) ┃V>0.7*ft*b*h0 ┃V<=0.7*ft*b*h0 ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃≤300 ┃150 ┃200 ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃300<h≤500┃200 ┃300 ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃500<h≤800┃250 ┃350 ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃h>800 ┃300 ┃400 ┃┗━━━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┛一.《建筑抗震设计规范》表6.3.3 梁端箍筋加密区的长度.箍筋的最大间距和最小直径┃抗震等级┃加密区长度(mm) ┃箍筋最大间距(mm) ┃箍筋最小直径(mm)┃┃┃(取较大值) ┃(取较小值) ┃┃┣━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫┃一┃2*hb,500 ┃hb/4,6d,100 ┃10 ┃┣━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫┃二┃┃hb/4,8d,100 ┃8 ┃┣━━━━┫┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫┃三┃ 1.5*hb,500 ┃┃8 ┃┣━━━━┫┃hb/4,8d,150 ┣━━━━━━━━┫┃四┃┃┃ 6 ┃┗━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┛注:1.d为纵筋直径,hb为梁截面高度.2.梁高不小于1m 时,梁端箍加密区箍筋的最大间距应允许为hb/6,但不应大于200mm.二.《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.8.3条框支梁支座处(离柱边1.5倍梁截面高度范围为)箍筋应加密,加密区箍筋直径不应小于10mm,间距不应大于100mm.三.《混凝土结构设计规范》表9.2.9 梁中箍筋的最大间距(mm)┏━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┓┃梁高h(mm) ┃V>0.7*ft*b*h0 ┃V<=0.7*ft*b*h0 ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃≤300 ┃150 ┃200 ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃300<h≤500┃200 ┃300 ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃500<h≤800┃250 ┃350 ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫《混凝土构造手册》图3.3.2当梁宽<400 n=2, ≥400 n=4一.《混凝土结构设计规范》11.3.8条梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值四级抗震等级不宜大于300mm二.《混凝土构造手册》图3.3.2当梁宽<400 n=2, ≥400 n=4一.《混凝土结构设计规范》11.3.9条一级:ρsv≥0.3ft/fyv二级:ρsv≥0.28ft/fyv三、四级:ρsv≥0.26ft/fyv二.《混凝土结构设计规范》9.2.9.3条当V>0.7ft*b*ho时,箍筋的配箍率ρsv(ρsv=Asv/(b*s)尚不应小于0.24ft/fyv.三.《高层建筑混凝土技术规程》10.2.7条框支梁最小配箍率:特一级:ρsv≥1.3ft/fyv一级:ρsv≥1.2ft/fyv二级:ρsv≥1.1ft/fyv非抗震区:ρsv≥0.9ft/fyv一.《混凝土结构设计规范》9.2.13条当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm.二.《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.8.2条沿梁高应配置间距不大于200.直径不小于16mm的腰筋.一.《混凝土结构设计规范》9.2.13条当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm.二.《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.8.2条沿梁高应配置间距不大于200.直径不小于16mm的腰筋.。

《混凝土结构设计规范》梁纵向受力钢筋应符合得规定:1 伸入梁支座范围内得钢筋不少于两根2 梁高不小于300mm时,钢筋直径不应小于10mm,梁高小于300时,钢筋直径不应小于8mm。

3 梁上部钢筋水平方向得净间距不应小于30mm与1、5d;梁下部钢筋水平方向得净间距不应小于25mm与d。

当下部钢筋多余2层时,2层以上钢筋水平方向得中距应比下面2层得中距增大一倍,各层钢筋之间得净间距不应小于25mm与d,d为钢筋得最大直径。

4 在梁得配筋密集区域宜采用并筋得形式。

梁得上部纵向构造钢筋应符合下列要求:1 当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。

其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积得1/4、且不少于2根。

该纵向构造钢筋自支座边缘向跨内伸出得长度不应小于/5,为梁得计算跨度。

2 对架力钢筋,当梁得跨度小于4m时,直径不小于8mm,当梁得跨度为4~6m时,直径不小于10mm;当梁得跨度大于6m时,直径不宜小于12mm。

梁中箍筋得配置应符合下列要求1 按承载力计算不需要箍筋得梁,当截面高度大于3mm时,应沿梁全长设置构造箍筋;当截面高度h=150mm~300mm时,可尽在构件端部/4范围内设置构造箍筋,为跨度。

但当在构件中部/2范围内有集中荷载作用时,则应沿梁全长设置箍筋。

当截面高度小于150mm时,可以不设置箍筋。

2 截面高度大于800mm得梁,箍筋直径不宜小于8mm,对截面高度不大于800mm得梁,不宜小于6mm。

梁中配有计算需要得纵向受压钢筋时,箍筋直径尚不应小于d/4,d为受压钢筋最大直径。

3 梁中箍筋最大间距宜符合表9、2、9得规定;4 当梁中配有按计算需要得纵向受压钢筋就是,箍筋应符合以下规定:1)箍筋应做成封闭式,且弯钩直线段长度不应小于5d,d为箍筋直径2)箍筋得间距不应大于15d,并不应大于400mm。

当一层内得纵向受压钢筋多于5根且直径大于18mm时,箍筋间距不应大于10d,d为纵向受压钢筋得最小直径。

框架梁、板钢筋施工要求

1、梁筋绑扎时,主梁与次梁同时进行。

次梁与主梁交叉处,次梁钢筋在上,主梁筋在下。

2、纵筋直径≥φ20的钢筋其连接均为直螺纹接头,其余接头采用闪光对焊或绑扎搭接。

钢筋接头应错开主要受力部位,上部钢筋在跨中1/3连接,底筋不得在跨中1/3连接;在同一连接区段,钢筋接头百分率不大于50%。

3、主次梁交接处,除设吊筋(2φ20)外,在主梁上次梁两侧各设四道加密箍筋,其直径及肢数均同该跨箍筋。

4、箍筋弯钩叠合处,在梁中应交错绑扎在不同架立筋上。

5、楼板钢筋伸入梁内时,板底筋锚固长度≥15d及150;面筋锚固长度:Ⅰ级钢筋为250,Ⅱ级钢筋为35d。

板筋伸入钢筋砼墙体、框架柱时,面筋、底筋锚固长度均为35d。

6、在核心筒四角的楼板应设置斜放的加强钢筋,每侧各8φ14,间距100,放置在板厚的中部。

7、钢筋绑扎完后,在通道处铺设马道板,禁止在钢筋上面任意踩踏。

8、梁钢筋保护层,底筋每套2个PC25-10-32型,间距1m;侧面保护层每套4个PW25-6-13型,间距1.5m;楼板底筋保护层采用PC15-9-13型,设置间距600。

梁钢筋的绑扎要求有哪些?梁钢筋的绑扎要求有哪些?一、钢筋在安装前,首先核对梁钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量是否与料单、蓝图相符。

二、梁钢筋的绑扎应确保主筋、箍筋的绑扎根数及间距,不得漏筋。

三、梁主筋应按规范要求开展错位焊接,焊接接长应大于10d,焊接位置应符合规范要求。

四、在梁侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。

五、先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开;穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,并套好箍筋;放主次梁的架立筋;隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固;调整箍筋间距使间距符合设计要求,绑架立筋,再绑主筋,主次同时配合开展。

次梁上部纵向钢筋应放在主梁上部纵向钢筋之上,为了保证次梁钢筋的保护层厚度和板筋位置,可将主梁上部钢鞘降低一个次粱上部主筋直径的距离加以解决。

六、框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。

框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合设计要求。

一般大于45d.绑梁上部纵向筋的箍筋,宜用套扣法绑扎。

七、箍筋在叠合处的弯钩,在梁中应交错布置,箍筋弯钩采用135°,平直部分长度为10d.八、梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处。

梁与柱交接处箍筋应加密,其间距与加密区长度均要符合设计要求。

梁柱节点处,由于梁筋穿在柱筋内侧,导致梁筋保护层加大,应采用渐变箍筋,渐变长度一般为600mm,以保证箍筋与梁筋严密绑扎到位。

九、在主、次梁受力筋下均应垫垫块(或塑料卡),保证保护层的厚度。

受力筋为双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排距应符合设计规范要求。

十、梁筋的搭接:梁的受力钢筋直径等于或大于22mm 时,宜采用焊接接头或机械连接接头,小于22mm时,可采用绑扎接头,搭接长度要符合规范的规定。

搭接长度末端与钢筋弯折处的距离,不得小于钢筋直径的10倍。

接头不宜位于构件最大弯矩处,受拉区域内I级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩(Ⅱ级钢筋可不做弯钩),搭接处应在中心和两端扎牢。

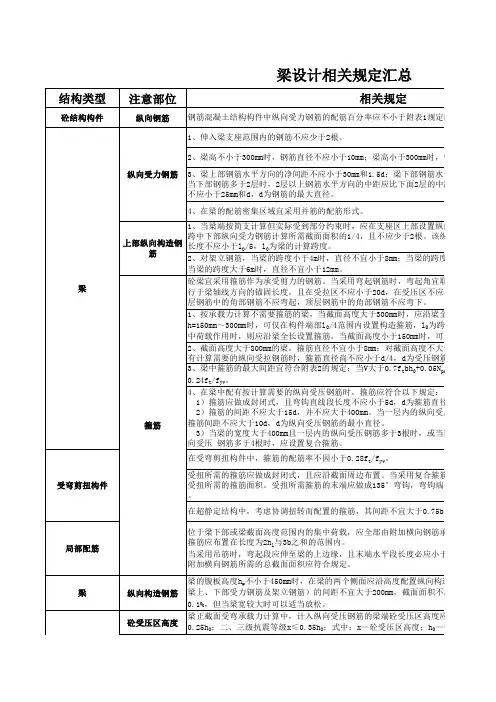

原则依据:《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)9.2.1条第3款:

梁上部钢筋水平方向的净距不应小于30mm和1.5d;梁下部钢筋水平方向的净距不应小于25mm和d。

当下部钢筋多于2层时,2层以上的钢筋水平方向的中距应比下面的2层的中距增大一倍;各层钢筋这间的净距不应小于25mm和d,d为钢筋的最大直径。

根据上述,梁上部钢筋一排能放最多根数n应满足:

2*c+2*D+n*d+(n-1)* max{30,1.5d}<b

梁下部钢筋一排能放最多根数n应满足:

2*c+2*D+n*d+(n-1)* max{25,d}<b

D——箍筋直径

C——保护层厚度

b——梁截面宽度

梁一排钢筋数(箍筋直径10,环境一类,保护层厚度20)

关于并筋的施工方法:

原则依据:

1、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)9.2.1条第4款:在梁的配筋密集区宜采用并筋的配筋形式。

2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)4.2.7条:

构件中的钢筋可采用并筋的配置形式。

直径28mm及以下的钢筋并筋数量不应超过3根;直径32mm的钢筋并筋数量宜为2根;直径36mm及以上的钢筋不应采用并筋。

并筋应按单根等效钢筋进行计算,等效钢筋的等效直径应按截面面积相等的原则换算确定。

3、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)4.2.7条条文说明:

相同直径的二并筋可取为1.41倍单根钢筋直径;三并筋等效直径可取为1.73倍单根钢筋直径(其实明白说就是二并筋算两根钢筋的总面积,三并筋计算为三根钢筋的总面积)。

二并筋可按纵向或横向的方式布置;三并筋宜按品字形布置,并均按并筋的重心作为等效钢筋的重心。

4、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1)第56页,梁上部下部钢筋的纵筋间距要求。