鲍林电负性

- 格式:doc

- 大小:18.00 KB

- 文档页数:3

化学元素的电负性电负性是化学元素的一种重要性质,它反映了原子吸引外部电子对的能力。

电负性是描述元素之间化学键的极性的关键因素之一。

电负性是通过一种尺度来度量的,在化学领域,普遍采用的是最为著名的鲍林(Bowen)电负性尺度。

在这个尺度上,氢元素的电负性定义为2.20,而最电负的元素是氟,其电负性为3.98。

通过这个尺度,我们可以比较不同元素之间的电负性差异,从而推断化学键的极性和分子的性质。

电负性的值越大,表示原子对电子的吸引力越强,也就意味着它更容易从其他原子或离子中夺取电子。

这也意味着原子会产生一个带负电的离子。

相反,电负性较低的元素更容易将其电子分享给其他原子,形成带正电的离子。

在化学键形成的过程中,电负性差异决定了化学键的类型。

当两个原子的电负性差异越小,它们之间的键越是共价键;而当差异越大时,它们之间的键则更可能是离子键。

共价键在共享电子对时局部产生电荷,使得分子具有极性,例如氯化氢(HCl)分子中氯原子更具电负性,因此在极性分子中,正负电荷不完全重叠,形成极性分子的偏离。

另一个重要的应用是预测分子极性。

通过考察分子中各原子的电负性差异以及分子的几何结构,我们可以推断分子的极性。

当相对电负性较大的原子聚集在一起时,可预测分子是极性的。

例如,在水分子中,氧元素的电负性较高,氢元素的电负性较低,所以水分子是极性的。

电负性还可以解释一些化学现象。

例如,当一个氯原子接近一个氧原子时,氧原子的电负性比氯原子更高,因此氯原子倾向于从氧原子中夺取一个电子,形成Cl离子。

这种现象也可以用于解释为什么含有氧的化合物更容易被氯原子取代。

电负性的概念在化学研究中起着重要的作用。

通过理解和应用电负性,我们可以更好地理解化学键的性质、分子的极性和一些化学反应的机理。

因此,电负性的研究对于进一步推动化学研究和应用具有重要意义。

此外,电负性还与其他一些化学性质密切相关。

例如,电负性与元素的化合价有关。

一般而言,电负性较高的元素倾向于以较低的化合价与其他元素形成化合物,例如,氧通常以化合价-2形式存在,因为其电负性较高;而电负性较低的元素倾向于以较高的化合价存在。

化学键本质的探索者鲍林19世纪与20世纪之交,由于物理学革命(因电子、X射线及放射性三大发现而引起的一场物质结构观念上的变革),致使近代化学的理论及其研究方法受到新的挑战。

挑战的关节点在于“原子可分、元素会变”的新观念取代以往的“原子不可允元素不会变”的旧观念以后,化学家们究竟如何应对原有化学理论的推陈出新?美国的两位化学家路易斯(G·N·Lewis)和朗缪尔(I·Langmuir)对这种挑战首先作出明智的回答。

他们跟以往的近代化学家(主要是有机化学家)不同,比较注意物理学的新思想和新成果对化学的意义。

他们倡导从电子角度来看原子概念、用量子的观点(尽管当时还是旧量子论)来处理光谱问题(氢、氦等谱线),进而用这种观点为现代化学键理论的建立奠定基础。

就在物理学家创建原子结构模型后不久,路易斯在1916年,提出分子中原子可以通过共享电子对(或共用电子对)而使每个原子具有稳定的惰性气体(或稀有气体)的电子构型。

他把原子分成两层,假设:外层最多容纳8个电子,内层既有电子又有核(内层电子和原子核构成原子实);外层电子位于包围原子实的立方体的各个角上。

他认为,像惰性气体(或稀有气体)原子那样的八隅体(s<sup>2</sup>p<sup>6</sup>)是电子的稳定排布方式;原子相互结合而形成分子时,应趋向达到这种稳定结构。

1919年,朗缪尔接受和发展路易斯的观点,提出用“共价键”概念来表示由共享电子对(或共用电子对)形成的化学键。

他在发展共价键理论时,大胆采用波尔的原子模型来取代路易斯仍在沿袭使用的立方体模型;而后者明显地带有近代有机化学家对分子构成和化学键的传统思维的痕迹。

从理论上看,这在—定程度上推进了门对共价键本陛的认识,当然这仅仅是一种开端。

因为路易斯一一朗缪尔的理论还不能科学地阐明原子间的化学结合力——共价键的本质,即不能说明为什么共享电子对(或共用电子对)能把两个原子牢牢地结合在一起。

常见元素的电负性电负性的定义电负性是由化学家林纳斯·鲍林在1932年引入的概念。

它是描述原子或原子团在共价键中争夺电子的强度的物理量。

电负性的取值范围是0到4,其中0代表电负性很低,而4代表极高的电负性。

电负性对分子架构的影响在共价键形成的化合物中,电负性差异会影响原子之间的电子密度分布。

当两个原子的电负性相等时,它们在共享电子对中分布均匀;然而,当一种原子的电负性比另一种原子高时,它将吸引更多的电子,导致电子云在共价键中倾向于靠近电负性较高的原子。

这种电子云的偏移会导致分子架构的变化。

例如,在氯化氢(HCl)中,氯原子的电负性更高,电子云偏离氢原子,使得氢原子带正电荷,氯原子带负电荷。

这种架构使氯化氢成为极性分子,其中氯原子部分带负电荷的一侧和氢原子部分带正电荷的一侧产生电性相互吸引的作用。

常见元素的电负性比较以下是一些常见元素的电负性数值比较:- 氢(H):2.2- 碳(C):2.5- 氮(N):3.0- 氧(O):3.5- 氟(F):4.0由此可见,氟是最电负性最高的元素,而氢的电负性较低。

电负性与化学性质的关系电负性差异对元素和化合物的化学特性有着重要的影响。

在化学键形成中,电负性差异较大的元素通常形成离子键,而电负性相近的元素则形成共价键。

例如,钠(Na)的电负性为0.9,氯(Cl)的电负性为3.16,因此它们形成离子键,生成氯化钠(NaCl)。

此外,电负性差异对化学反应的速率和方向也起着关键作用。

当一个原子或原子团比另一个原子或原子团更电负时,它将引起键的极性,从而影响反应的进行。

结论电负性是描述原子吸引或释放电子能力的物理性质。

电负性差异直接影响分子的架构以及化学键的性质。

在化学中,了解常见元素的电负性对于理解化学反应和分子结构具有重要意义。

通过比较不同元素的电负性数值,可以进一步推断它们在反应中的相互作用和行为。

元素电负性范文元素的电负性是描述一个元素在化学键中争夺电子的能力的物理性质。

它是由化学家林纳斯·鲍林于1932年提出的一种化学量值。

电负性的大小可以用来预测原子在共价化合物中的键性质,包括极性和离子性。

电负性的定义是在化学键中一个原子吸引和争夺电子对的能力。

这是由元素核的原子序数和电子云的分布决定的。

通常,电负性随着原子序数的增加而增加。

在周期表中,电负性随着元素从左到右的移动而增加,而在同一主族中,电负性随着原子序数的增加而减小。

这是因为原子序数增加意味着更多的原子核正电荷,这会导致其电子云更紧密地围绕核心。

最常用的电负性量表是由鲍林提出的,他将氢的电负性定义为2.1,并将其他元素的电负性与氢进行比较。

在这个量表中,氟的电负性最高,为4.0,而碱金属元素如钠和钾的电负性最低,约为0.9、对于大多数常见的非金属元素,电负性值在1.5到3.5之间。

电负性的应用非常广泛,特别是在预测分子键性质方面。

共价键可以分为极性共价键和非极性共价键。

极性共价键是由两个原子间电子的不平均分布造成的。

在极性共价键中,电子更倾向于靠近电负性更高的原子。

例如,在氯化钠中,氯原子的电负性为3.0,而钠原子的电负性为0.9、因此,电子在化合物中不对称地分布,使得氯原子带有部分负电荷,而钠原子带有部分正电荷。

这种极性使得化合物具有离子键的特征,即氯离子和钠离子之间的相互作用。

除了极性共价键外,电负性还可以用来预测离子键的性质。

离子键是由离子之间的静电吸引力引起的。

在离子化合物中,金属元素将失去电子,形成正离子,而非金属元素将获取电子,形成负离子。

电负性差异越大,离子键越强。

例如,氟的电负性为4.0,锂的电负性为0.98,因此氟离子和锂离子之间的吸引力很强,所以氟化锂具有很高的熔点和沸点。

电负性还可以用来预测分子性质。

极性分子具有正负电荷之间的相互作用。

电负性差异较大的原子形成部分离子,使得分子中存在电荷分离。

这些部分离子之间的电荷相互作用导致分子间的吸引力增强,从而提高了分子的沸点和溶解度。

《电负性》讲义一、什么是电负性在化学的世界里,电负性是一个非常重要的概念。

它就像是一把神奇的尺子,用来衡量原子在形成化学键时吸引电子的能力。

简单来说,电负性描述了原子对电子的“渴望程度”。

当两个不同的原子相遇并结合形成化学键时,电负性较大的原子会更倾向于吸引共用的电子对,而电负性较小的原子则相对较“大方”,对电子的吸引力较弱。

电负性的概念最早是由美国化学家莱纳斯·鲍林(Linus Pauling)在20 世纪 30 年代提出的。

鲍林通过对大量化合物中化学键的性质进行研究和分析,总结出了一套衡量原子电负性的数值标准,为化学界理解和研究化学键的性质提供了重要的工具。

二、电负性的衡量标准既然电负性这么重要,那我们怎么来衡量它呢?目前,最常用的是鲍林电负性标度。

在这个标度中,氟的电负性被定义为 40,是所有元素中电负性最大的,这意味着氟原子在形成化学键时对电子的吸引力最强。

而电负性最小的元素是铯,其电负性约为 07。

除了鲍林电负性标度,还有其他一些电负性的衡量方法,比如阿莱罗周电负性标度、密立根电负性标度等。

但在大多数情况下,我们使用的还是鲍林电负性标度,因为它相对简单且应用广泛。

三、电负性的影响因素原子的电负性并不是随机给定的,而是受到多种因素的影响。

首先,原子的核电荷数是一个关键因素。

核电荷数越大,原子核对外层电子的吸引力就越强,电负性也就越大。

比如说,在同一周期中,从左到右,核电荷数逐渐增加,原子的电负性也逐渐增大。

其次,原子的电子层数也会对电负性产生影响。

电子层数越多,原子核对最外层电子的屏蔽作用就越强,导致原子核对电子的吸引力减弱,电负性也就越小。

这就是为什么在同一主族中,从上到下,电负性通常逐渐减小。

此外,原子的价电子构型也会对电负性产生一定的影响。

例如,具有半满或全满电子构型的原子,其稳定性相对较高,对电子的吸引力相对较弱,电负性也会相应地有所变化。

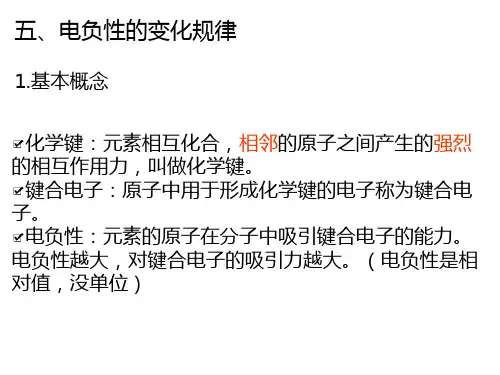

四、电负性在化学键中的作用电负性在决定化学键的类型和性质方面发挥着至关重要的作用。

电负性本页解释何谓电负性、周期表中元素电负性的变化规律及原因;元素电负性差异对成键造成的影响、极性键和极性分子的意义。

什么是电负性定义电负性是原子对成键电子吸引倾向的量化(相对标度);元素的电负性愈大,吸引成键电子对的倾向就愈强。

鲍林标度(Pauling scale)是使用最广泛的电负性标度。

其标度值的范围从电负性最强的元素氟(F)——标度值为3.98,到电负性最弱的元素钫(Fr)——标度值为0.7。

两个电负性相同的原子成键会发生什么?如下图,原子A和原子B之间存在一个成键。

当然除了这个成键以外,每个原子可以同时与更多的原子之间存在着成键——不过这与我们所要讨论的问题无关。

如果原子的电负性相同,那么它们对成键电子对的吸引能力也相同。

因而电子出现在两个原子附近的概率相等,电子在平均意义上会出现在两个原子间的正中。

此类成键,A 和B通常为同一种原子,例如H2分子或Cl2分子。

注意: 上边的示意图表示的是电子在平均意义上的位置。

电子实际上存在于分子轨域当中,并且其位置在不断的变换。

此类成键被看作是"纯粹" 的共价键——电子均匀的为两个原子所共享。

如果B的电负性稍强于A呢?B对电子对的吸引能力会比A稍强一些。

这意味着在成键的B端电子密度会更高一些,因此略微带负电。

同时,A 端(有点缺乏电子)略微带正电。

图中,"" (读做"delta") 的意思为"略微的","+" 表示"略微带正电"。

什么是极性键?我们用极性键一词形容成键两端电荷不均匀分布的共价键——换一句话说就是成键的一端略微带正电荷而另一端略微带负电荷。

大多数共价键为此类成键。

HCl中的氢—氯成键以及水分子中的氢—氧成键皆为典型的极性键。

如果B的电负性远远超过了A呢?电子对会被吸引到成键的B端。

A失去了它对成键电子对的控制权,而B 完全控制住了这两个电子。

鲍林电负性1定义电负性综合考虑了电离能和电子亲合能,首先由莱纳斯·鲍林于1932年提出。

它以一组数值的相对大小表示元素原子在分子中对成键电子的吸引能力,称为相对电负性,简称电负性。

元素电负性数值越大,原子在形成化学键时对成键电子的吸引力越强。

2计算方法电负性的计算方法有多种,每一种方法的电负性数值都不同,比较有代表性的有3种:① L.C.鲍林提出的标度。

根据热化学数据和分子的键能,指定氟的电负性为3.98,计算其他元素的相对电负性。

②R.S.密立根从电离势和电子亲合能计算的绝对电负性。

③A.L.阿莱提出的建立在核和成键原子的电子静电作用基础上的电负性。

利用电负性值时,必须是同一套数值进行比较。

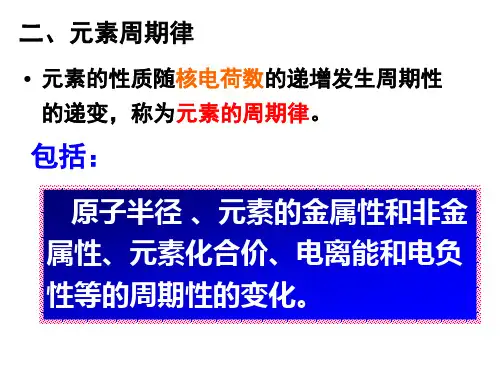

同一周期从左至右,有效核电荷递增,原子半径递减,对电子的吸引能力渐强,因而电负性值递增;同族元素从上到下,随着原子半径的增大,元素电负性值递减。

过渡元素的电负性值无明显规律。

就总体而言,周期表右上方的典型非金属元素都有较大电负性数值,氟的电负性值数大(4.0);周期表左下方的金属元素电负性值都较小,铯和钫是电负性最小的元素(0.7)。

一般说来,非金属元素的电负性大于2.0,金属元素电负性小于2.0。

电负性概念还可以用来判断化合物中元素的正负化合价和化学键的类型。

电负性值较大的元素在形成化合物时,由于对成键电子吸引较强,往往表现为负化合价;而电负性值较小者表现为正化合价。

在形成共价键时,共用电子对偏移向电负性较强的原子而使键带有极性,电负性差越大,键的极性越强。

当化学键两端元素的电负性相差很大时(例如大于1.7)所形成的键则以离子性为主。

3常见元素电负性鲍林标度鲍林指定氟的电负性为4.0,并以此为标准确定其他元素的电负性。

氢 2.1 锂 0.98 铍 1.57 硼 2.04 碳 2.55 氮 3.04 氧 3.44 氟 3.98 钠 0.93 镁 1.31 铝 1.61 硅 1.90 磷 2.19 硫 2.58 氯 3.16钾 0.82 钙 1.00 锰 1.55 铁 1.83 镍 1.91 铜 1.9 锌 1.65 镓 1.81 锗2.01 砷 2.18 硒 2.48 溴 2.96铷 0.82 锶 0.95 银 1.93 碘 2.66 钡 0.89 金 2.54 铅 2.33一般来说,电负性大于1.8的是非金属元素,而小于等于1.8的往往是金属元素(当然,其中也存在例外)电负性对应氧化性特殊元素O的电负性比N的大呀,N的第一电离需要破坏2P半充满的低能状态,O 的第一电离形成了 2P半充满的低能状态,所以N的第一电离能比O的大,O的非金属性比N强,所以O的电负性比N的大4在周期表内的递变规律1.随着原子序号的递增,元素的电负性呈现周期性变化。

绝对电负性概念

电负性概念:

电负性是原子在分子中吸引成键电子能力相对大小的量度。

元素电负性的值是个相对的量,它没有单位。

电负性大的元素吸引电子能力强,反之就弱。

同周期主族元素电负性从左到右逐渐增大,同主族元素的电负性从上到下逐渐减小。

元素电负性的概念最先是由鲍林(LinnsPauling,1901—1994)于1932年在研究化学键性质时提出来的。

他指定电负性最大的氟的值为4.O,然后根据键能推算其他元素的相对电负性的数值。

后来又有人作了更精确的计算,对鲍林的电负性值作了修改医学教育网`搜集整理。

1934年,马利肯(RobertSandersonMulliken,1896—)采用电离能(I)和电子亲和势(EA)结合的方法求出电负性。

1957年,阿莱-罗周(Allred -Rochow)又根据原子的有效核电荷(z*)对成键电子的静电引力算出一套电负性数据XAR.他们所用公式是XAR=0.359z*/r20.744,式中r是原子的共价半径(10-10米)。

元素的原子在不同分子中的价态、所带电荷量以及相应轨道杂化方式等因素都会影响原子吸引电子的能力,因此每一元素的电负性实际表现不是一成不变的。

根据元素电负性大小可以判别化合物分子中键的性质。

两种元素的电负性差值(XA—XB)越大,形成键的极性越强。

电负性鲍林标度电负性表电负性的定义电负性(Electronegativity)又称为相对电负性,简称电负性。

电负性综合考虑了电离能和电子亲合能,首先由莱纳斯·卡尔·鲍林于1932年引入电负性的概念,用来表示两个不同原子形成化学键时吸引电子能力的相对强弱,是元素的原子在分子中吸引共用电子的能力。

通常以希腊字母χ为电负性的符号。

鲍林给电负性下的定义为“电负性是元素的原子在化合物中吸引电子能力的标度”。

元素电负性数值越大,表示其原子在化合物中吸引电子的能力越强;反之,电负性数值越小,相应原子在化合物中吸引电子的能力越弱(稀有气体原子除外)。

一个物理概念,确立概念和建立标度常常是两回事。

同一个物理量,标度不同,数值不同。

电负性可以通过多种实验的和理论的方法来建立标度。

计算方法首先需要说明,电负性是相对值,所以没有单位。

而且电负性的计算方法有多种(即采用不同的标度),因而每一种方法的电负性数值都不同,所以利用电负性值时,必须是同一套数值进行比较。

比较有代表性的电负性计算方法有3种:① L.C.鲍林提出的标度。

根据热化学数据和分子的键能,指定氟的电负性为4.0,锂的电负性1.0,计算其他元素的相对电负性。

②R.S.密立根从电离势和电子亲合能计算的绝对电负性。

③A.L.阿莱提出的建立在核和成键原子的电子静电作用基础上的电负性。

常见元素的电负性变化氟〉氧〉氮= 氯〉溴〉碘= 硫= 碳铝>铍>镁>锂=钙>钠>钾电负性的周期性变化氢 2.1 锂1.0铍 1.57 硼 2.04 碳 2.55 氮 3.04 氧 3.44 氟 4.0 钠 0.93 镁 1.31 铝 1.61 硅 1.90 磷 2.19 硫 2.58 氯 3.16 钾 0.82 钙 1.00 锰 1.55 铁 1.83 镍 1.91 铜 1.9 锌 1.65 镓1.81 锗2.01 砷 2.18 硒 2.48 溴 2.96铷 0.82 锶 0.95 银 1.93 碘 2.66 钡 0.89 金 2.54 铅 2.33一般来说,周期表从左到右,元素的电负性逐渐变大;周期表从上到下,元素的电负性逐渐变小。

鲍林与化学键理论莱纳斯·卡尔·鲍林(L·C·Pauling,1901−1994),美国化学家,量子化学和分子生物学的先驱者之一。

1922 年获俄勒冈农学院化学工程学士学位,1926 年获加州理工学院物理化学博士学位,1933 年当选为美国国家科学院院士,1937 年任加州理工学院化学与化学工程系主任,1948 年被授予总统功勋奖章,1949 年任美国化学会主席。

1954 年,鲍林因阐明了化学键的本质和分子结构的基本原理,被授予诺贝尔化学奖。

1962 年,鲍林又因积极维护世界和平、反对核试验而被授予诺贝尔和平奖。

鲍林是迄今为止世界上唯一两次单独获得诺贝尔奖的科学家,有很高的国际声誉,被誉为人类迄今为止最伟大的20 位科学家之一。

鲍林是世界著名的化学家,他一生涉猎和成就极广,而化学键是他最核心的研究领域。

鲍林在 20 世纪30 年代提出的共振理论、杂化、电负性等化学键理论概念在化学领域深入人心。

1939 年,鲍林出版了在科学史上具有划时代意义的《化学键的本质》( The Nature of the Chemical Bond)一书。

这部书彻底改变了人们对化学键的认识,在该书出版后的 30 年内,共被引用超过 16000 次。

鲍林的大学毕业照20 世纪30 年代起,鲍林正式开始化学键的研究。

一些化学家和物理学家的探索发现引起了鲍林的注意。

如美国化学家吉尔伯特·牛顿·路易斯在1916 年提出了一套分子形成的机制,将化学键定义为由两个原子分享电子的电子对。

在这种被称为共价键的化学键中,每一个电子都需要在最外面的电子层(即在价电子层)获得8 个电子,以达到稳定的状态。

也就是说,两元素之间能形成键,不仅是由于电子的转移,也由于电子的共用。

有机化合物中的每一个键都是代表共用的一对电子,共用的最终结果,就是所有那些原子都具备了像惰性气体原子那样的电子结构形态。

电负性的发展历程

电负性是描述一个元素在化学键中获得或损失电子能力的物理量。

电负性的发展历程始于20世纪初期,经过多位科学家的

不懈努力和研究,逐渐形成现代电负性概念的原型。

在1916年,美国化学家伯斯特罗对电负性进行了首次定量化

的研究,并用数值表示不同元素的电负性大小。

他采用了一种基于键能的方法,通过实验数据和电子云的理论模型来计算电负性数值。

随后,在1927年,美国化学家利纳斯·鲍林根据元素的键电离

能和亲和能,提出了一种新的电负性定义方法。

他将氢原子设为基准,将它的电负性值定义为2.1,并根据元素的位置和性质,计算了其他元素的电负性值。

20世纪中叶,美国化学家保罗·因斯坦根据实验数据的观察和

理论分析,重新定义和修正了电负性的概念。

他提出了一种新的电负性刻画方法,即通过原子的离子半径和价电子数来计算电负性数值。

到了20世纪末,化学界普遍接受了保罗·因斯坦的定义。

现代

电负性的计算方法主要有用于描述化学键性质的一些数值指标,如鲍林电负性、伍德沃德电负性等。

除此之外,电负性还可以用于预测化学反应的进行程度和方向,以及描述分子间的相互作用等。

在化学研究和教学中,电负性已经成为一个重要的概念,对于理解和解释化学现象起到了至

关重要的作用。

总的来说,电负性的发展历程经历了初步定量化研究、定义修正和现代概念的确立等阶段。

通过多位科学家的努力,电负性得以发展和完善,成为了化学中不可或缺的重要概念之一。

鲍林电负性

1定义

电负性综合考虑了电离能和电子亲合能,首先由莱纳斯·鲍林于1932年提出。

它以一组数值的相对大小表示元素原子在分子中对成键电子的吸引能力,称为相对电负性,简称电负性。

元素电负性数值越大,原子在形成化学键时对成键电子的吸引力越强。

2计算方法

电负性的计算方法有多种,每一种方法的电负性数值都不同,比较有代表性的有3种:

① .鲍林提出的标度。

根据热化学数据和分子的键能,指定氟的电负性为,计算其他元素的相对电负性。

②.密立根从电离势和电子亲合能计算的绝对电负性。

③.阿莱提出的建立在核和成键原子的电子静电作用基础上的电负性。

利用电负性值时,必须是同一套数值进行比较。

同一周期从左至右,有效核电荷递增,原子半径递减,对电子的吸引能力渐强,因而电负性值递增;同族元素从上到下,随着原子半径的增大,元素电负性值递减。

过渡元素的电负性值无明显规律。

就总体而言,周期表右上方的典型非金属元素都有较大电负性数值,氟的电负性值数大();周期表左下方的金属元素电负性值都较小,铯和钫是电负性最小的元素()。

一般说来,非金属元素的电负性大于,金属元素电负性小于。

电负性概念还可以用来判断化合物中元素的正负化合价和化学键的类型。

电负性值较大的元素在形成化合物时,由于对成键电子吸引较强,往往表现为负化合价;而电负性值较小者表现为正化合价。

在形成共价键时,共用电子对偏移向电负性较强的原子而使键带有极性,电负性差越大,键的极性越强。

当化学键两端元素的电负性相差很大时(例如大于)所形成的键则以离子性为主。

3常见元素电负性鲍林标度

鲍林指定氟的电负性为,并以此为标准确定其他元素的电负性。

氢锂铍硼碳氮氧氟

钠镁铝硅磷硫氯

钾钙锰铁镍铜锌镓锗砷硒溴

铷锶银碘钡金铅

一般来说,电负性大于的是非金属元素,而小于等于的往往是金属元素(当然,其中也存在例外)

电负性对应氧化性

特殊元素

O的电负性比N的大呀,N的第一电离需要破坏2P半充满的低能状态,O的第一电离形成了 2P半充满的低能状态,所以N的第一电离能比O的大,O的非金属性比N强,所以O的电负性比N的大

4在周期表内的递变规律

1.随着原子序号的递增,元素的电负性呈现周期性变化。

2.同一周期,从左到右元素电负性递增,同一主族,自上而下元素电负性递减。

对副族而言,同族元素的电负性也大体呈现这种变化趋势。

因此,电负性大得元素集中在元素周期表的右上角,电负性小的元素集中在左下角。

3.非金属元素的电负性越大,非金属元素越活泼,金属元素的电负性越小,金属元素越活泼。

氟的电负性最大,是最活泼的非金属元素;钫是电负性最小的元素,是最活泼的金属元素。

4.过渡元素的电负性值无明显规律

(1)判断元素的金属性和非金属性。

一般认为,电负性大于的是非金属元素,小于的是金属元素,在左右的元素既有金属性又有非金属性。

(2)判断化合物中元素化合价的正负。

电负性数值小的元素在化合物吸引电子的能力弱,元素的化合价为正值;电负性大的元素在化合物中吸引电子的能力强,元素的化合价为负值。

(3)判断分子的极性和键型。

电负性相同的非金属元素化合形成化合物时,形成非极性共价键,其分子都是非极性分子;电负性差值小于的两种元素的原子之间形成极性共价键,相应的化合物是共价化合物;电负性差值大于的两种元素化合时,形成离子键,相应的化合物为离子化合物。

5应用

(1)判断元素的金属性和非金属性。

一般认为,电负性大于的是非金属元素,小于的是金属元素,在左右的元素既有金属性又有非金属性。

(2)判断化合物中元素化合价的正负。

电负性数值小的元素在化合物吸引电子的能力弱,元素的化合价为正值;电负性大的元素在化合物中吸引电子的能力强,元素的化合价为负值。

(3)判断分子的极性和键型。

电负性相同的非金属元素化合形成化合物时,形成非极性共价键,其分子都是非极性分子;电负性差值小于的两种元素的原子之间形成极性共价键,相应的化合物是共价化合物;电负性差值大于的两种元素化合时,形成离子键,相应的化合物为离子化合物。