太阳系小天体

- 格式:doc

- 大小:154.00 KB

- 文档页数:3

太阳系的小天体分类引言太阳系是我们所在的星系,由太阳和其周围的行星、卫星、小行星、彗星等组成。

其中,小天体是指相对较小的天体,包括小行星、彗星、流星等。

在太阳系中,小天体的分类是一个重要的研究领域,它有助于我们更好地了解太阳系的起源、演化以及行星形成过程。

本文将对太阳系的小天体进行分类介绍。

小行星小行星是太阳系中最常见的小天体,其大小介于几米到几百千米之间。

它们主要分布在太阳系的内部行星轨道和外部行星轨道之间的区域,形成了所谓的小行星带。

根据小行星的轨道特征,可以将其分为以下几类:主小行星带主小行星带是指位于火星和木星之间的一个区域,其中包含了大量的小行星。

这些小行星的轨道基本上位于一个平面上,被认为是太阳系形成过程中未能形成行星的残余物质。

主小行星带中最大的小行星是谷神星,直径约为940千米。

阿波罗型小行星阿波罗型小行星是一类与地球轨道交叉的小行星。

它们的轨道在某些时刻与地球的轨道相交,可能会引起潜在的碰撞危险。

因此,对于这类小行星的监测和研究非常重要。

目前已知的阿波罗型小行星有数千颗。

雅典娜型小行星雅典娜型小行星是一类与金星轨道相交的小行星。

它们的轨道与金星的轨道在某些时刻相交,因此也具有一定的碰撞危险。

雅典娜型小行星的数量相对较少,目前已知的数量约为200颗。

链接型小行星链接型小行星是一类与木星轨道相交的小行星。

它们的轨道与木星的轨道在某些时刻相交,可能会受到木星的引力影响而发生轨道变化。

链接型小行星的数量相对较少,目前已知的数量约为100颗。

彗星彗星是太阳系中另一类重要的小天体,它们主要由冰和尘埃组成。

彗星的轨道通常呈现出椭圆形,它们绕着太阳运行,靠近太阳时会发生彗尾的形成。

根据彗星的轨道特征,可以将其分为以下几类:短周期彗星短周期彗星是指绕太阳运行周期较短的彗星,一般小于200年。

它们的轨道通常位于太阳系的内部区域,源自主小行星带或者某些特定的彗星家族。

目前已知的短周期彗星有数百颗。

长周期彗星长周期彗星是指绕太阳运行周期较长的彗星,一般大于200年。

简述太阳系的主要构成天体

太阳系是一个包括太阳和一系列天体的巨大系统,主要构成天体有以下几种:

1. 太阳:太阳是太阳系的中心天体,它是一个恒星,通过核聚变反应产生巨大的能量并发出光和热。

太阳的质量约占太阳系总质量的99.86%。

2. 行星:太阳系有八颗行星,按离太阳的距离由近及远分别是:水金星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。

除了水金星和火星是岩石行星外,其他行星都属于气体巨型行星。

3. 矮行星:矮行星是行星的一类,它们与行星比较相似,但没有完全清除其轨道附近的其他物体。

太阳系中有五颗已确认的矮行星,分别是冥王星、哈狗星、鸟神星、冥土星和以利斯。

其中,冥王星在2006年被国际天文学联合会重新定义为矮行星。

4. 卫星:太阳系的行星和矮行星都有自己的卫星。

地球有一个唯一的自然卫星,即月球。

其他行星和矮行星的卫星数量则有所不同,例如,木星有79颗已确认的卫星,土星有82颗已确认的卫星。

5. 小行星和彗星:太阳系中还包括许多小行星和彗星。

小行星是位于火星和木星轨道之间的太阳系小天体,它们通常以围绕太阳运行而知名。

彗星则是由冰和尘埃组成的天体,它们的轨

道通常会远离太阳并产生尾巴效应。

除了以上主要构成天体外,太阳系还包括其他一些天体,比如行星带和库伯带等。

这些构成天体以各自独特的特点和轨道运动相互关联,形成了一个庞大而美丽的太阳系。

太阳系小天体是指什么?

佚名

【期刊名称】《百科探秘:航空航天》

【年(卷),期】2017(000)010

【摘要】体积很小的小星星! 月亮是个小天体吗?国际天文学联合会认为,太阳系小天体是所有环绕太阳旋转,但却因质量过小,引力无法使其保持近圆形状的天体、简单来讲,它们是不符合行星或矮行星定义的天体。

比方说,小行星、近地天体、火星与木星之间的特洛伊小行星、大多数半人马小行星、大多数海王星外天体以及彗星,都是太阳系小天体。

【总页数】1页(P48-48)

【正文语种】中文

【中图分类】P18

【相关文献】

1.基于二叉树的太阳系小天体数值历表建立方法 [J], 胡寿村;季江徽

2.太阳系小天体表面环境综述 [J], 季江徽; 胡寿村

3.太阳系起源与小天体探测的前沿科学问题 [J], 林杨挺

4.太阳系起源与小天体探测的前沿科学问题 [J], 林杨挺

5.太阳系中的小天体 [J], 闻新;董泊麟;刘牧(图);宋华华(图)

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

小行星知识点总结1. 小行星的定义小行星的定义包括了任何一种围绕太阳运转的小天体。

太阳系中的小行星通常分布在主带、特洛伊群、古柏带等区域,它们的轨道一般比较稳定,不会与其他行星相撞。

人们首先开始对小行星进行系统观测和记录是在18世纪末和19世纪初。

2. 小行星的分类小行星根据其轨道、组成成分等特征被分为不同的类别。

根据轨道与其他行星的关系,小行星被分成了主带小行星、特洛伊小行星和近地小行星。

根据成分的不同,小行星又可以被分为金属块状小行星、碳质小行星和硅质小行星。

3. 小行星的特征与结构小行星通常由金属和岩石组成,它们的直径从几米到几百公里不等。

小行星上可能有撞击坑、裂缝和山脉等地貌特征。

由于小行星的质量相对较小,其重力也会相对较弱。

4. 小行星的形成与演化小行星是太阳系形成和演化的重要组成部分。

研究表明,小行星的形成可能与太阳系初期的星云物质凝集有关。

在太阳系形成的过程中,一些星云物质未能融入到行星系统中,而是形成了小行星。

一些小行星可能是碎裂的行星或卫星的残余部分。

5. 小行星的探测与研究人类对小行星的探测与研究一方面有助于了解太阳系的形成与演化,另一方面也有助于保障地球的安全。

目前,有多种方法可以用来探测小行星,包括望远镜观测、探测器探测和地面监测等。

研究人员通过对小行星的探测与观测,可以获得有关其大小、形状、表面特征、轨道参数等信息,并进一步研究小行星的成分、结构和演化。

6. 小行星对地球的影响小行星对地球的影响可能包括了撞击地球、经过地球附近等。

虽然大多数小行星都不会对地球造成直接危险,但一些较大的小行星可能会在与地球相撞时造成灾难性的后果。

因此,研究人员对小行星进行监测与探测有助于及早发现并防范潜在的威胁。

7. 小行星的探测与开采除了对小行星进行科学研究外,人类还希望可以利用小行星的资源。

例如,一些小行星上可能存在丰富的金属资源或水冰等物质,这些资源未来可以用于深空探索、太空工业和地球资源开发等方面。

天文学知识:太阳系中的小行星群、彗星和流星雨太阳系中,除了恒星和行星外,还有许多小天体,包括小行星、彗星和流星雨等。

本文将重点介绍太阳系中的这些小天体。

一、小行星群小行星是太阳系中尚未完全成为行星的天体,因此也被称为“前行星”。

小行星最初被人们发现是在19世纪初期,此后,经过长期的观测研究,人们已经发现了成千上万颗小行星,它们分布在太阳系的各个角落。

小行星体积较小,大小从几十米到几百公里不等,轨道环绕太阳,分布在太阳系的行星轨道间。

小行星的形成可以追溯到太阳系形成的早期。

当太阳系初步形成时,原始气体与尘埃在重力的作用下凝聚形成大多数的行星,但还有一些物质未能完全凝聚,最终形成了小行星。

小行星群是由一些相似轨道的小行星组成,其中最知名的是位于火星与木星之间的小行星带。

小行星群在太阳系形成和演化过程中发挥着重要的作用。

小行星具有保存早期太阳系物质的特性,它们的化学成分和物理特性可以提供有关太阳系早期演化和行星形成的重要信息。

此外,小行星也可以作为未来探险任务的目标,比如许多小行星具有潜在的矿产和水资源。

二、彗星彗星是一种太阳系中比较特殊的小天体,它们的物理和化学特性与小行星有很大的不同。

彗星通常由冰和尘埃组成,其中冰主要是水冰和二氧化碳冰。

当彗星从它们远离太阳的轨道上靠近太阳时,冰会开始升华,释放出尘埃和气体,形成明亮的彗尾。

彗星是太阳系的遗留物,是在太阳系形成早期未被捕获的原始物质,它们通常来自于太阳系外围和更遥远的天体,如柯伊伯带和奥尔特云。

彗星的形成和演化历程可以为了解太阳系中天体形成和演化过程提供重要信息。

除此之外,彗星也是人类探索太阳系起点和宇宙起源的重要目标。

三、流星雨流星雨是一种神秘美妙的自然现象。

在特定的夜晚,我们可以观察到无数小小的天体在天空中划过,这便是流星雨。

由于它们速度极快,以及在大气中燃烧时释放出的光热和化学能等的反应,每片流星都像一颗小小的星星一样闪耀着耀眼的光芒,这种景象被称为“陨星流”。

太阳系中的彗星与流星太阳系是我们所处的宇宙家园,充满了神秘而美丽的天体。

其中,彗星和流星是引人注目的天文现象。

本文将介绍太阳系中的彗星与流星,并探讨它们的起源和特点。

一、彗星的定义与特点彗星是太阳系中的小天体,由冰冻的水和气体组成。

当彗星靠近太阳时,它的表面会由于太阳的热量而逐渐融化,形成一道明亮的长尾巴,这就是我们常见到的彗尾现象。

彗星通常被认为是太阳系中最古老的物质之一,它们保存了形成太阳系初期的重要信息。

彗星是包围着太阳运行的椭圆轨道上的天体,而彗尾则是由彗星近日点附近释放的气体和尘埃形成的。

由于彗星轨道的椭圆性,彗尾的长度和形状在不同的彗星之间有所差异。

彗星的核心主要由冰和岩石组成,核心直径通常为几千米至几十公里。

当彗星接近太阳时,太阳的辐射会将彗尾推向反向,形成了金黄色或蓝色的明亮尾巴。

二、彗星的分类和起源根据彗星的轨道特性,可以将彗星分为短周期彗星和长周期彗星。

短周期彗星是指周期在200年以下的彗星,它们通常具有较小的轨道离心率和倾角。

典型的短周期彗星有哈雷彗星和恒星彗星。

长周期彗星的轨道周期超过200年,它们来自太阳系更遥远的地区,如奥尔特云或柯伊伯带。

彗星的起源和形成仍然是天文学领域中的一个谜题。

一种主流观点认为,彗星可能是太阳系形成过程中残存下来的早期物质。

这些物质在太阳系的外围形成,并在数亿年的演化中重新进入内太阳系。

另一种观点认为,彗星可能是与太阳系同时形成的普遍现象,在宇宙中广泛存在。

三、流星的定义与特点流星是指当地球穿过彗星轨道上遗留下来的颗粒云区域时,这些颗粒进入地球大气层时因摩擦而燃烧的现象。

当一个流星穿越大气层时,由于燃烧而产生较高的温度和辐射光线,形成了我们观察到的明亮光点。

流星通常可以在夜晚的天空中看到,尤其是在无人工光污染的地区。

当一颗流星穿越大气层时,它会迅速燃烧并释放出能量。

这种现象被称为“流星闪光”。

在夜晚观察流星时,我们常常能够看到一串或一系列相连的流星,这就是流星雨。

太阳系的小天体与小行星太阳系是广袤宇宙中一个庞大的星系,由太阳及其环绕的多个行星、卫星、彗星和小行星等组成。

其中,太阳系的小天体与小行星是太阳系中的一部分,它们既是太阳系的组成部分,又是研究宇宙来历与演化的重要研究对象。

一、小天体的分类和特点太阳系的小天体可以分为彗星、小行星、流星、陨石和小卫星等。

它们都有着各自独特的特点和命名规则。

1. 彗星彗星是太阳系中极具特色的小天体。

它们是由冰和尘埃组成的,通常具有头部、尾巴和行星核心。

彗星通常出现在夜空中,其轨道是椭圆形或者近似抛物线。

太阳辐射热量使得彗星尾部产生了壮观的尾巴,这是由冰的蒸发和尘埃的散射形成的。

2. 小行星小行星是太阳系中的岩石和金属堆积体,它们的大小通常比行星小但大于陨石和流星。

小行星分布广泛,多数分布在位于火星和木星之间的小行星带内。

小行星带是太阳系的一个区域,包含了数百万颗小行星。

小行星被命名时,通常会以其发现者、命名者、发现地点或者其他特定属性进行命名。

3. 流星流星是从太空中进入大气层并燃烧的小天体。

当流星穿过大气层时,会因空气摩擦而发出光亮,形成短暂的亮光。

一般认为,流星是由小行星或彗星的碎片形成的。

流星在夜晚向地球大气层注入了大量的物质,使得地球上形成了许多陨石坑。

4. 陨石陨石是从太空中落到地球表面的小天体。

它们通常是小行星或者彗星的残骸,经过大气层的摩擦后坠落到地球上。

陨石有各种各样的形态和成分,其落地后可以为科学家们提供重要的研究材料。

二、小天体的重要意义和研究进展太阳系的小天体与小行星对于研究宇宙来历与演化、了解地球的形成与演化等方面具有重要意义。

1. 宇宙来历与演化的研究小天体和小行星的研究为了解宇宙的来历和演化提供了重要线索。

通过对彗星和小行星的分析,科学家们可以研究太阳系形成的过程、原始物质的组成以及太阳系的年龄等问题。

同时,研究太阳系外小天体也有助于了解其他行星系的形成和演化过程。

2. 地球的形成和演化小天体和小行星对于了解地球的形成和演化具有至关重要的意义。

小小天体学家认识彗星和流星彗星和流星是小小天体学家们非常感兴趣的天文现象。

它们都是在夜空中闪耀的光点,但它们的成因和特点却有所不同。

在本文中,我们将深入了解彗星和流星,并探索它们给我们带来的奇妙的天文视觉盛宴。

一、彗星的认识彗星是太阳系中飞行的天体,它主要由冰、尘埃和岩石组成。

当它靠近太阳时,太阳的热量使得冰体挥发,并形成了一个被称为彗发的气体云层。

这个云层将彗星包围并且有时会延伸到数百万千米之远。

1. 彗星的外观彗星看起来像是一个明亮的头部,被一个长长的尾巴所延伸。

这个尾巴通常是在太阳的反方向,并伴随着彗星自转而变化。

2. 彗星的轨道彗星沿着椭圆形的轨道绕太阳运行。

它们大多数时间都在太阳系的边缘,远离行星和恒星。

然而,当它们脱离远离太阳的轨道,进入内太阳系时,它们的亮度和可见性会大大增加。

3. 彗星的周期彗星往往是周期性的,这意味着它们每隔一段时间就会回到太阳附近。

最著名的彗星之一就是哈雷彗星,它大约每76年绕一次太阳。

二、流星的认识流星是在地球大气层内燃烧的小天体。

它们通常由太空中的尘埃和碎片组成,并以高速进入地球大气层。

当这些小天体穿过大气层时,由于摩擦产生的热量使它们燃烧起来,形成了明亮的光迹。

1. 流星的外观流星一般呈现出明亮的光点,并且会以非常快的速度划过天空。

它们的轨迹通常是直线的,并且持续时间很短暂,只有几秒钟。

2. 流星的产生流星通常来自太阳系中的彗星尾部或者小行星的碎片。

当地球绕太阳运行时,它会穿过这些碎片云层,这些碎片进入大气层并燃烧,形成了我们所看到的流星。

3. 流星雨有些时候,地球会穿越一个彗星或小行星的碎片云层,导致大量的流星在同一时间和地点可见。

这被称为流星雨。

流星雨通常以流星数量的增加和频繁度的提高为特点,给观察者带来了壮观的视觉表演。

三、小小天体学家的观测和研究对于小小天体学家们来说,认识彗星和流星是非常重要的。

他们通过观测和研究这些现象,可以更好地了解太阳系的演化和宇宙的起源。

天文学知识:天文学家如何研究太阳系中的小天体天文学是指研究宇宙中各种物质和现象的科学。

在天文学中,大天体如行星、恒星、星云等都是人们熟知的,然而还存在着许多小天体,如小行星、彗星、流星等,这些小天体虽然规模较小,却也是我们了解宇宙的重要窗口之一。

本文将从天文学家如何研究太阳系中的小天体等方面展开探讨。

一、什么是小天体?小天体主要指太阳系中直径小于1000公里的天体,其中包括小行星、彗星、流星等。

这些小天体通常规模较小,且位置不稳定,其中小行星围绕太阳公转,彗星则围绕太阳离心椭圆轨道运行,并伴随着尾巴,而流星则是在地球上的大气层中燃烧而成的“陨石”。

二、为什么要研究小天体?研究小天体可以增进我们对太阳系和宇宙的认识。

小天体中的小行星和彗星等可以给我们提供太阳系形成和演化的线索,研究它们的化学成分,结构和运动轨迹等信息可以揭示出太阳系的演化历程和演变趋势。

另外,对于小行星的岩石成分的了解也可以为我们研究地球的演化历程提供线索。

三、研究小天体的方法1.太空探测器太空探测器是研究小天体的主要方法之一,通过发射专用的探测器,可以远距离地观测小天体的形态、结构、化学成分和运动轨迹等信息。

目前,已经成功完成了许多小行星和彗星的探测任务,如“瑞航2号”和“电子探测器”,它们收集了大量的数据,为研究小天体提供了重要的数据来源。

2.地面观测地面观测也是研究小天体的重要手段之一,通过望远镜观测小天体的运行轨迹,可以计算它们的密度、质量、尺寸等参数。

此外,还有一些人工制造的天文台,如哈勃太空望远镜和光谱仪等,也可以观测小天体。

通过观测小天体的光谱,可以分析它们的化学成分,了解它们的构成。

3.空气探测器空气探测器也是研究小天体的一种方法,通过装有各种仪器的探头,探测从流星产生的微粒,来揭示流星的物理特性和化学成分等数据。

随着科技的发展,空气探测器的观测灵敏性不断提高,能够探测到以前无法观测到的小微流星,这种方法为研究小天体提供了重要工具。

太阳系小天体是国际天文联会在2006年重新解释太阳系内的行星和矮行星时,产生的新天体分类项目。

除了矮行星外的所有小行星和彗星都可被称太阳系小天体。

该分类的上界并不是很明确,但肯定不包括行星,下界是否包含流星体也不是很确定。

小行星是太阳系内类似行星环绕太阳运动,但体积和质量比行星小得多的天体。

小行星由于质量小而无法籍自身重力形成椭球体表面。

至今为止在太阳系内一共已经发现了约70万颗小行星,但这可能仅是所有小行星中的一小部分;据估计,小行星的数目应该有数百万。

小行星“爱神”(Eros)的近距离外貌,摄于2001年2月14日“爱神”Gaspra是第一个被拍摄到特写镜头的小行星小行星Ida和Dactyl飞越小行星Mathild2004年3月近地小行星约90%已知的小行星的轨道位于小行星带中;小行星带是界于火星与木星之间,一个相当宽广的地带。

一开始天文学家以为小行星是一颗在火星和木星之间的行星破裂而成的,但小行星带内的所有小行星的全部质量比月球的质量还要小。

今天天文学家认为小行星是太阳系形成过程中没有形成行星的残留物质。

木星在太阳系形成时的质量增长最快,它防止在今天小行星带地区另一颗行星的形成。

小行星带地区的小行星的轨道受到木星的干扰,它们不断碰撞和破碎。

其它的物质被逐出它们的轨道与其它行星相撞。

大的小行星在形成后由于铝的放射性同位素26Al(和可能铁的放射性同位素60Fe)的衰变而变热。

重的元素如镍和铁在这种情况下向小行星的内部下沉,轻的元素如硅则上浮。

这样一来就造成了小行星内部物质的分离。

在此后的碰撞和破裂后所产生的新的小行星的构成因此也不同。

有些这些碎片后来落到地球上成为陨石。

火星轨道内有三个小行星群:阿莫尔型小行星群;阿波罗型小行星群和阿登型小行星群。

这些小行星被统称为近地小行星,近年来被研究得较多,因为它们有可能与地球相撞。

在其它行星轨道上也有小行星,它们通常是在拉格朗日点上运行,这些小行星被称为特洛伊小行星。

太阳系小行星的形成与演化太阳系中有无数的天体,在这些天体中,小行星是重要组成部分。

小行星近年来成为科学界关注的热点之一,科学家们通过对小行星的研究,深入探究了太阳系的形成和演化历史,为人类更好地了解宇宙奠定了基础。

一、小行星的形成过程小行星是太阳系中的小天体,通常呈不规则形状,质量比较小,通常没有行星那么大,但数量却十分庞大。

小行星最早在19世纪中叶被发现,当时它们被认为是行星的残骸。

现在人们对于小行星的起源有了更深入的了解。

太阳系最早形成于46亿年前,当时主星云中有大量的气体和尘埃,尘埃与气体逐渐凝聚成恒星和行星。

观测显示,小行星的许多天体与具有卫星的大行星具有相似的成分特征。

小行星可能是行星形成过程中未能完全成为行星的天体,其最早的形成年代距今约有46亿年。

二、小行星的演化过程小行星在形成后有许多演化的过程,因此它们的性质也各异。

有的小行星是星际游牧者,飞行了数亿年,受到了大量撞击,有些小行星因为位置关系还与其他行星有着很大的关联。

小行星的演化过程主要涉及五个方面:1.撞击小行星在运动过程中,难免会遭受撞击。

它们曾遭受过各种规模的天体的撞击。

这些撞击形成了许多陨石坑,破坏了小行星的表面,有时甚至会导致一些碎片从天上掉落。

而这些碎片最终会成为新的小行星。

2.形态变化小行星在其漫长的历史中,也经历了形态的变化。

由于其体积较小,很容易受到阴暗环境的影响,不同方向撞击的极端气候变化,比如光线迎头闪烁或漆黑一片等都会对其形态产生极大的影响。

3.迁移运动小行星也常常会发生迁移运动,其轨道在太阳和其它星体的相互作用下,处于不断变化的状态。

例如一些小行星被巨型行星的引力捕捉,进入到它们的共振周期内,然后在这个周期的影响下有规律的运动。

4.互动作用小行星之间也会发生相互作用,因此彼此间会对对方的运动产生影响。

这种互动作用有时缓慢地改变了它们各自的运动轨道,有时却相互抢夺,加速相对运动。

5.被太阳的引力捕捉在太阳的引力影响下,一些小行星从原来的轨道上离开,沿着新的轨道进入太阳系的内部,这种被太阳引力捕捉的小行星可以形成流星。

小天体的运行轨道小天体是指太阳系中太阳和行星之外的一切天体,包括小行星、彗星、陨石等。

它们在太阳系中按照特定的轨道运行,这些轨道可以分为不同类型。

本文将按照这些轨道的特点,对小天体的运行轨道进行详细描述。

一、近地小行星轨道近地小行星是指那些与地球轨道交叉或靠近地球轨道的小行星。

它们的轨道通常呈现出椭圆形状,离地球较近。

有些近地小行星的轨道还会受到地球引力的影响,使得它们的轨道存在一定的不稳定性。

近地小行星的轨道周期较短,大约在数年到几十年之间。

二、主小行星带轨道主小行星带是指位于火星和木星之间的一片区域,其中有大量的小行星。

这些小行星的轨道呈现出一定的集中性,形成了一个宽约2.8亿千米的盘状区域。

主小行星带中的小行星轨道大多数是椭圆形状,但也有一些是圆形或者高度椭圆形。

这些小行星的轨道周期较长,通常在数年到几十年之间。

三、特洛伊小行星轨道特洛伊小行星是指与行星共享同一条轨道的小行星。

它们分布在行星轨道的拉格朗日点L4和L5两个稳定点附近,形成了类似三角形的结构。

特洛伊小行星的轨道是稳定的,周期与相应行星的周期相同。

例如,木星的特洛伊小行星轨道周期为12年。

四、彗星轨道彗星是太阳系中的一种天体,其轨道呈现出明显的椭圆形状。

彗星的轨道通常非常长,呈现出近日点和远日点的极端差异。

当彗星接近太阳时,受到太阳的引力作用,引发彗星尾巴的形成。

彗星经过太阳后,将离开太阳系进入更为遥远的空间。

五、陨石轨道陨石是宇宙空间中飞行的小天体,在进入地球大气层后会燃烧并坠落到地面上。

陨石的轨道通常是椭圆形状,但由于其速度较高,轨道周期较短,通常只有几分钟到几小时。

由于大气层的摩擦作用,陨石在进入地球大气层后会发生加热、燃烧和剧烈摩擦,产生明亮的火球和尾迹。

六、卫星轨道一些小天体会成为行星或其他较大天体的卫星,围绕它们进行运行。

卫星的轨道通常是椭圆形状,轨道周期取决于行星或较大天体的质量和距离。

卫星的轨道还受到行星的引力和其他卫星的干扰,因此可能会出现一定的不稳定性。

太阳系小天体

教学目标:

1、知识与技能:了解小行星的发现与其性质

了解彗星的构成与特征,认识哈雷彗星

了解流星和陨星,知道小行星和陨星对地球的撞击

2、过程与方法:通过复习提问的方法引入新课,在上新课的过程中,巩固前面所学过的知

识。

并通过提问的方法,使学生对怎样预防小天体撞击地球有一定的了解。

3、情感态度与价值观:通过太阳系小天体的学习,使学生养成探索自然的兴趣,并形成正

确的科学观与人生观。

教学重点:

彗星的构成与特征,小行星的发现、命名,流星与陨星的区别。

教学难点:

彗星的形成。

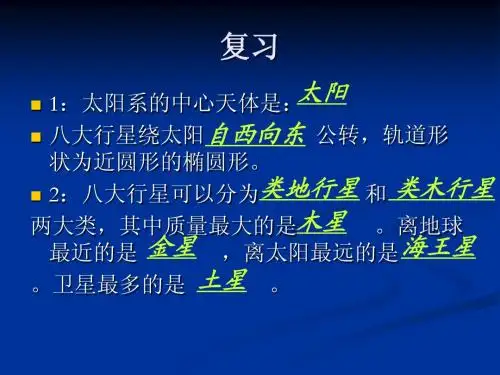

教学过程:复习提问,导入新课

温故:1.距地球最近的行星(金星) 2.距太阳最远的行星(海王星)

3.体积,质量最大的行星(木星)

4.卫星最多的行星(土星)

5.离太阳最近的行星(水星)

6.最亮的行星(金星)

7.公转最奇特的是(天王星)8.质量最小的行星(水星)

9.光环最美的行星(土星) 10.没有卫星的行星(水星金星)11.肉眼看到的行星(水金火木土) 12.有光环的行星(木星土星天王星海王星)

13.到目前为止,人们发现太阳系中唯一有生命物质的天体是(地球)

14.有一个大红斑标志的行星是(木星)

15.人们最感兴趣的、上面有白色极冠和纵横交叉的“运河”的行星是(火星)

④土星是八大行星中卫星最多的一颗行星,有23颗

⑤八大行星离太阳由近到远依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星

⑥太阳系的中心天体是太阳,主要原因是太阳的质量大(99.8%)。

八大行星绕太阳自西向东公转,轨道形状为椭圆形

导入:太阳系是由太阳连同绕它旋转的八大行星和它们的卫星以及万千小天体组成的一个庞大的天体系统。

前面几节课我们学习了离我们最近的恒星—太阳、八大行星和它们的卫星,这节课我们就来学习太阳系中的另外一个成员:太阳系小天体。

翻开书本51页,除了八大行星和它们的小天体外,太阳系中还有许多质量很小的天体,统称为太阳系小天体,主要包括小行星、彗星和流星。

它们也像八大行星一样绕着太阳做椭圆轨道运动。

阅读P52《小行星的故事》和P53《中国天文学家和小行星》,回答什么是小行星。

一、小行星

1、太阳系中质量和体积比大行星小得多,沿椭圆轨道绕太阳公转,被称为小行星。

小行星与大行星的比较:①相同点:都是自西向东沿椭圆轨道绕太阳转动,本身都不会

发光,靠反射太阳光发光

②不同点:小行星质量和体积比大行星小得多,有的小行星轨

道过于扁长,甚至接近地球。

2、小行星发现史:

A、1801年第一颗小行星有意大利天文学家皮亚齐发现,正式编号为小行星1号,我国

给它取名为“谷神星”。

B、太阳系中大约为50万颗小行星,最早发现的四颗小行星为:谷神星、灶神星、智神

星、婚神星。

C、“中华号”小行星是由中国人发现的第一颗小行星。

发现者是中国天文学家张钰哲。

复习开学以来学过的几位科学家:牛顿→万有引力;伽利略→望远镜;哥白尼→日心说;皮亚齐→发现第一颗小行星;张钰哲→第一位发现小行星的中国天文学家。

3、小行星位置:绝大多数小行星位于火星和木星之间,又称为小行星带。

(黑板上草画)二、彗星

先从扫帚星的故事讲起:划过天际,拖着长长的尾巴,像扫帚一样。

中国古代的人们认为这种现象是不吉利的,所以称彗星为扫帚星。

1、彗星是太阳系中比较特殊的小天体,俗称扫帚星。

①轨道形状:扁长形

②组成成分:岩石颗粒和冰块

③基本结构:彗核、彗发、彗尾

④形成过程:彗核由岩石颗粒和冰块组成,靠近太阳时,彗核的冰物质受热汽化形成

彗发,手太阳风吹拂,彗发一部分形成彗尾。

(黑板上草画)

2、哈雷彗星

①哈雷彗星是最著名的彗星,它是由英国天文学家哈雷的名字明明的,绕太阳供状周期

76年,上一次出现的时间为1986年,所以下一次我们将在什么时候看到?

1986+76=2062(年)]

②其公转方向与地球公转方向相同

中国是世界上最早记录彗星和彗星观测资料最丰富的国家。

我过保存了世界上第一次关于哈雷彗星的确切记录。

1965年1月1日和1月11日,紫金山天文台先后发现了两颗彗星,命名为“紫金山一号”和“紫金山二号”。

三、流星

提问:⑴什么叫流星体和流星?有没有见过流星?

⑵什么是陨星?陨星的主要成分是什么?

⑶陨石坑是怎么形成的?想象一下陨石下落时会发生什么现象?

1、流星体:太阳系中很多绕太阳公转的固体小块

2、流星:当流星体进入地球大气层,而与大气发生摩擦,融化燃烧,发出光芒,形成

流星。

3、陨星:极少数流星燃烧未尽,穿过大气降落地面的天体。

石质的陨星称为陨石(世

界最大的陨石:吉林1号);铁质的陨石称为陨铁。

流星与陨星的区别?

流星体进入大气层,与大气摩擦而发光现象,俗称“流星”,而极个别较大流星体未燃烧尽降落地面,成为陨星。

课堂练习:从恐龙的灭绝到彗木相撞事件再到怎样预防小天体撞击地球,让学生谈谈他们自己的看法。

P55的视窗与P56的思考与讨论。

课堂小结

1、小行星带位于火星与木星之间,绕日公转,太阳系中的小行星大约有50万颗,其

中皮亚齐第一个发现小行星1号,我国又称谷神星。

2、彗星俗称扫帚星,由彗核、彗发、彗尾三部分组成,组成彗核成分是岩石颗粒与一

些冰块物质。

著名的哈雷彗星公转周期为76年。

3、太阳系中数不清的绕日运动的固体小块称为流星体,一些流星体进入大气,与大气

摩擦,发光形成流星,未燃尽的流星降落地面成为陨星,陨星撞击地球出现陨石坑。

知新(课堂练习):

1、太阳系小天体主要包括:小行星、彗星、流星。

它们一样绕太阳沿椭圆轨道运动。

2、小行星大约50万颗,分布于火星与木星之间

3、意大利皮亚齐第一个发现小行星,正式编号为小行星1号,我国称它为谷神星。

4、彗星主要有岩石颗粒和冰块结合而成,它的基本结构是彗核、彗发、彗尾。

5、当流星体进入大气层后,与大气剧烈摩擦,使流星体熔化燃烧,发出耀眼的光芒,

形成流星。

它们中较少数会穿国大气层降落到地面,成为陨星,其中石质的陨星称

为陨石,铁质的陨星称为陨铁。