彼得卒姆托建筑案例简析图文

- 格式:pptx

- 大小:6.95 MB

- 文档页数:18

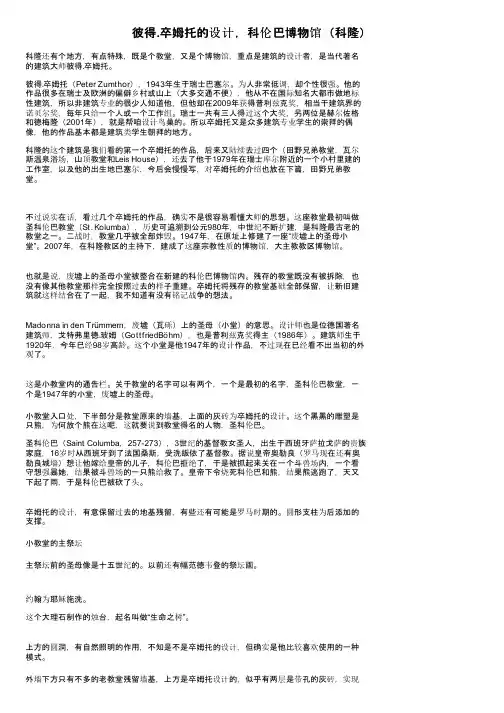

彼得.卒姆托的设计,科伦巴博物馆(科隆)科隆还有个地方,有点特殊,既是个教堂,又是个博物馆,重点是建筑的设计者,是当代著名的建筑大师彼得.卒姆托。

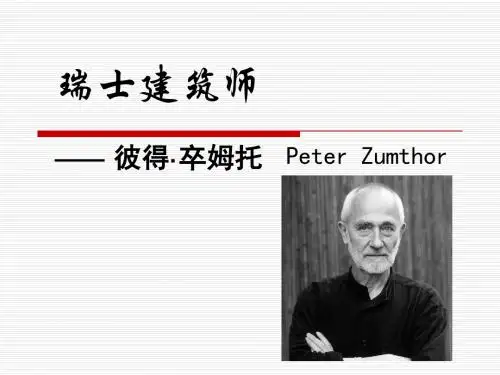

彼得.卒姆托(Peter Zumthor),1943年生于瑞士巴塞尔。

为人非常低调,却个性很强。

他的作品很多在瑞士及欧洲的偏僻乡村或山上(大多交通不便),他从不在国际知名大都市做地标性建筑,所以非建筑专业的很少人知道他,但他却在2009年获得普利兹克奖,相当于建筑界的诺贝尔奖,每年只给一个人或一个工作组。

瑞士一共有三人得过这个大奖,另两位是赫尔佐格和德梅隆(2001年),就是帮咱设计鸟巢的。

所以卒姆托又是众多建筑专业学生的崇拜的偶像,他的作品基本都是建筑类学生朝拜的地方。

科隆的这个建筑是我们看的第一个卒姆托的作品,后来又陆续去过四个(田野兄弟教堂,瓦尔斯温泉浴场,山顶教堂和Leis House),还去了他于1979年在瑞士库尔附近的一个小村里建的工作室,以及他的出生地巴塞尔,今后会慢慢写,对卒姆托的介绍也放在下篇,田野兄弟教堂。

不过说实在话,看过几个卒姆托的作品,确实不是很容易看懂大师的思想。

这座教堂最初叫做圣科伦巴教堂(St. Kolumba),历史可追溯到公元980年,中世纪不断扩建,是科隆最古老的教堂之一。

二战时,教堂几乎被全部炸毁。

1947年,在原址上修建了一座“废墟上的圣母小堂”。

2007年,在科隆教区的主持下,建成了这座宗教性质的博物馆,大主教教区博物馆。

也就是说,废墟上的圣母小堂被整合在新建的科伦巴博物馆内。

残存的教堂既没有被拆除,也没有像其他教堂那样完全按照过去的样子重建。

卒姆托将残存的教堂基础全部保留,让新旧建筑就这样结合在了一起,我不知道有没有铭记战争的想法。

Madonna in den Trümmern,废墟(瓦砾)上的圣母(小堂)的意思。

设计师也是位德国著名建筑师,戈特弗里德.玻姆(GottfriedBöhm),也是普利兹克奖得主(1986年)。

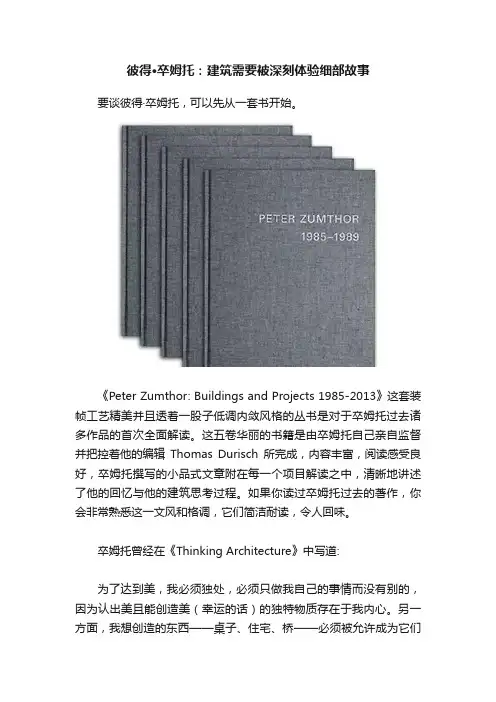

彼得·卒姆托:建筑需要被深刻体验细部故事要谈彼得·卒姆托,可以先从一套书开始。

《Peter Zumthor: Buildings and Projects 1985-2013》这套装帧工艺精美并且透着一股子低调内敛风格的丛书是对于卒姆托过去诸多作品的首次全面解读。

这五卷华丽的书籍是由卒姆托自己亲自监督并把控着他的编辑Thomas Durisch所完成,内容丰富,阅读感受良好,卒姆托撰写的小品式文章附在每一个项目解读之中,清晰地讲述了他的回忆与他的建筑思考过程。

如果你读过卒姆托过去的著作,你会非常熟悉这一文风和格调,它们简洁耐读,令人回味。

卒姆托曾经在《Thinking Architecture》中写道:为了达到美,我必须独处,必须只做我自己的事情而没有别的,因为认出美且能创造美(幸运的话)的独特物质存在于我内心。

另一方面,我想创造的东西——桌子、住宅、桥——必须被允许成为它们自己。

我相信(认为)每件做得好的事物都有个固有的适当的确定其形式的秩序。

这本质就是我想揭示的,因此,在设计过程中,我紧紧抓住手头的事件(问题)。

我相信(认为),在前景的精确性和在真实的感官体验中的真正内容,超越了抽象的观点或想法。

从这一段话中可以看出卒姆托内心世界的敏感之处。

我们都知道,卒姆托的职业生涯是从木匠学徒开始的,这使得他的作品也都很接近是一个巨大的木工艺品:它们的伟大之处在于他完善的细节以及所使用的材料的品质——他总是在项目阶段中花费不菲的时间去寻找合适的材质。

在过去的三十余年的建筑创作生涯之中,卒姆托已经完成的建筑项目大约有20个,这当然要比他的同行们少很多,而这几乎可以归结为他对于细节可怕的把控与追求。

彼得·卒姆托:作为一个建筑师,同时也是作者,我不希望书籍这一形式会令我没有任何思考的余地,甚至不能去影响它,我当然想要参与制定自己建筑作品集的内容。

卒姆托一贯对于出版自己的图像作品集非常犹豫,被海德格尔现象学理论影响颇深的他相信建筑是需要亲身体验与经历才能感受得到其触感与氛围的,仅凭图像远远不够。

卒姆托的建筑案例

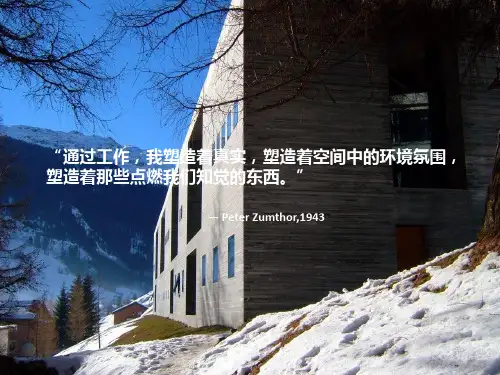

那我得给你说说卒姆托的瓦尔斯温泉浴场这个超酷的建筑案例。

你想啊,在那片天地之间,卒姆托就像个魔术师一样,把这个浴场变得超级独特。

这个浴场可不是那种普普通通的建筑哦。

它用当地的石材,就像和大自然借材料一样,特别有那种原汁原味的感觉。

从外面看,它就像是从地里长出来的一样,和周围的环境融合得恰到好处。

没有那种特别突兀的感觉,就像是一个本来就在那儿的大家伙。

走进浴场里面呢,那空间的感觉绝了。

光线从各种巧妙的地方透进来,就像在跟你玩捉迷藏。

石材的纹理在光线下特别有质感,你摸着那些墙壁,就感觉像是在和大自然握手呢。

泡在温泉里,周围的一切都让你感觉特别宁静,仿佛整个世界就只剩下你和这个神奇的建筑,那些水在石材之间流淌,就像是在演奏一场无声的音乐。

还有他的布雷根茨美术馆,那也是个厉害的家伙。

外观看起来简洁又神秘,像个巨大的魔盒。

白色的外立面在不同的光线下有着不同的表情,有时候看起来特别明亮圣洁,有时候又有点冷峻。

走进美术馆内部,空间宽敞又舒适,每一个展览区域的设计都像是为艺术品量身定制的小窝。

光线被控制得特别巧妙,既能完美地展示艺术品,又不会过于刺眼。

在这里看展览,就感觉自己像是在一个艺术的宇宙里遨游,周围的建筑空间和艺术品相互呼应,那感觉就像是卒姆托在对你说:“欢迎来到我的艺术小世界。

”。

项目名称:Bruder Klaus 教堂(Bruder Klaus Field Chapel)建筑师:彼得·祖索尔(Peter Zumthor)项目地点:德国,梅谢尼希项目年份:2007年摄影:Samuel Ludwig, Thomas Mayer为了能设计一个与生活有着感性联系的建筑,人们必须要超越形式和建造—祖索尔在设计这个教堂时曾这样评价:它是一个神秘的能激发人思考的建筑,外面被严肃的矩形体量包裹。

建筑师的设计是从随意的素描开始的,最终演变为一个优雅极具标志性的建筑,成为德国自然景观上的一个亮点。

建筑是由当地农民建成,为的是纪念他们的精神领袖即15世纪的Bruder Klaus。

Bruder Klaus教堂外墙看上去像一层层夯土,整体平洁的表面也露出一些粗糙(平整的土墙和平坦的混凝土给人是完全两种感觉,如我们“人与物的距离之变”中所说,土墙的平整让人感觉可触摸,因为它的工艺制作可以想象触摸的),上面有一串串洞眼,感觉有点亲近。

门上方有一个简单或者简陋的十字架,像两根铁条焊接而成,而门是三角形的,非常厚实,不知道是怎么转动的教堂内部的空间是先用树木搭建而成,筑好外墙后用火烧这些树木,留下那些粗糙的凹坑,不规则五边形外墙是使用的是“rammed concrete”(冲压混凝土),和我们熟悉的夯土墙(Rammed earth)类似,使用当地的泥土砂石,也包括白水泥,由当地人筑造,一次一天向上筑50厘米,一共24层12米高,每一层代表一天的一小时,一层层不平的肌理就显现而出。

从附近森林砍伐来的112根树木达成帐篷被熏烧3周之后移除,留下了凝固住树木味道的内壁,而地面则是铺上了熔融的4吨回收锡铅合金。

卒姆托自己谈Bruder Klaus Chapel的建造城市笔记人2011-06-24 16:27:35【城市笔记人:谢绝一切形式的转摘;此文是卒姆托面对Casabella的Chiara Baglione的问题所做的详细回答。