高校物理系天体物理导论的教学第一期

- 格式:pdf

- 大小:107.19 KB

- 文档页数:2

天体物理校本课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握天体物理学基本概念,如星系、恒星、行星的形成与演化。

2. 了解宇宙的起源、大爆炸理论以及宇宙的组成。

3. 理解并掌握天文观测的基本原理和常用工具。

技能目标:1. 培养学生运用天文学知识分析问题、解决问题的能力。

2. 提高学生运用数学和物理知识进行天体物理计算的能力。

3. 培养学生独立进行天文观测和数据分析的能力。

情感态度价值观目标:1. 激发学生对天文学的兴趣和热爱,培养探索宇宙奥秘的精神。

2. 增强学生的科学素养,培养严谨、客观、求实的科学态度。

3. 引导学生关注我国在天体物理领域的发展,增强国家认同感。

本课程针对高年级学生,结合学科特点,注重理论联系实际,旨在提高学生的科学素养和综合能力。

通过本课程的学习,使学生能够在掌握天体物理知识的基础上,形成独立思考、解决问题的能力,并培养对天文学的兴趣和热爱。

同时,注重培养学生的情感态度价值观,使之成为具有创新精神和实践能力的社会主义事业的建设者和接班人。

二、教学内容1. 天体物理学基本概念:星系、恒星、行星的形成与演化,宇宙的起源及大爆炸理论,宇宙的组成与结构。

教材章节:第一章 天体物理学导论2. 天文观测原理及工具:光学望远镜、射电望远镜、空间望远镜等;观测方法和技术。

教材章节:第二章 天文观测与仪器3. 恒星与行星物理:恒星的生命周期,恒星演化模型,行星的形成与特性。

教材章节:第三章 恒星与行星物理4. 宇宙中的极端现象:黑洞、中子星、超新星爆炸等。

教材章节:第四章 宇宙极端现象5. 我国天体物理研究进展:嫦娥月球探测、天眼射电望远镜等。

教材章节:第五章 我国天体物理研究教学内容按照教学大纲的安排和进度,科学系统地组织,确保学生能够循序渐进地掌握天体物理学知识。

在教学过程中,注重理论与实践相结合,提高学生的综合运用能力。

同时,结合我国在天体物理领域的最新研究成果,激发学生的民族自豪感和科研兴趣。

大学天体物理知识点总结1. 宇宙的起源和演化宇宙的起源和演化是天体物理中一个非常重要的研究领域。

大爆炸理论是目前广泛接受的宇宙起源理论,它认为宇宙起源于一个极端高温高密度的初始状态,之后经历了膨胀、冷却和演化过程。

学生需要了解大爆炸理论的内容及其在宇宙演化中的作用,以及宇宙膨胀的过程和原因等知识点。

2. 星系和星系结构星系是宇宙中最广泛的天体结构之一,它由许多恒星、行星、星际物质和黑洞等组成。

在大学天体物理课程中,学生将学习关于星系的形成、结构、分类、性质等方面的知识。

例如,学生需要了解银河系和其他类型星系的结构、运动规律、星团、恒星形成区等内容。

3. 恒星和恒星演化恒星是宇宙中最常见的天体之一,它们通过核聚变反应产生能量,并且具有较长的寿命。

在课程中,学生将学习有关恒星形成的过程,恒星的结构、演化以及不同类型的恒星之间的区别。

学生需要了解恒星的光谱、色指数、绝对星等等恒星性质的测量方法与应用。

4. 行星和行星系统除了恒星外,行星也是宇宙中非常重要的天体之一。

在天体物理课程中,学生需要学习关于行星的形成、运动规律、结构、表面特征以及地外行星的发现等知识。

此外,学生还需要了解关于行星系统的形成、多行星系统、行星轨道特征等相关内容。

5. 星际物质和星际介质星际物质和星际介质是宇宙空间中的一种物质形式,它们由气体、尘埃、离子等组成,并且对天体的形成、演化以及宇宙结构的形成都起着重要作用。

在大学天体物理课程中,学生需要学习关于星际物质的成分、分布、动力学特性等内容,以及星际介质的密度、温度、辐射特性等方面的知识。

6. 黑洞和宇宙奇点黑洞是宇宙中极为神秘的天体结构之一,它的引力场非常强大,甚至连光都无法逃脱。

在天体物理课程中,学生需要学习关于黑洞形成的原因、特征、分类以及它们在宇宙中的作用等内容。

此外,学生还需要了解有关宇宙奇点、时空奇点和宇宙学原理等内容。

上述内容只是大学天体物理课程中涉及的一部分知识点,学生需要通过深入学习和掌握相关内容,才能更好地理解和应用天体物理知识。

天体运动教学目标1.能简要地说出日心说、地心说的两种不同观点。

2.知道开普勒对行星运动描述的三定律。

3.体会科学家在宣传和追求科学真理时所表现的坚定信念和献身精神。

重点难点重点:开普勒三定律难点:对开普勒三定律的理解和应用设计思想万有引力定律揭示了天体运动的规律与地上物体运动的规律具有内在的一致性,正是在该理论指导之下,人类成功登上了月球,实现了千百年来的飞天之梦。

本节介绍了人类早期对天体运动的认识,重点是开普勒对行星运动描述的三定律。

本节教学既是前面《匀速圆周运动》内容的进一步的延伸和拓展,又是为了学习万有引力定律和后续原子结构模型做铺垫。

本节课在充分利用大量物理史实的基础上,以解决如何描述行星运动的系列问题为线索,围绕太阳-行星模型性展开教学,采取以启发式讲授为主的教学方式,指导阅读、比较历史上关于宇宙中心、行星运动轨迹的观点和思想,引导学生把物理事实作为证据的观念,根据证据、逻辑和已有知识做出科学解释,注重对学生进行科学精神与人文精神教育及科学方法教育。

教学资源《天体运动》多媒体课件教学设计【课堂引入】展示视频:“天宫一号”发射场景;“神舟九号”与“天宫一号”首次手控对接(过渡:天宫一号是中国第一个目标飞行器和空间实验室,于2011年9月29日21时16分3秒在某某卫星发射中心发射,飞行器全长10.4米,最大直径3.35米,由实验舱和资源舱构成。

它的发射标志着中国迈入中国航天“三步走”战略的第二步第二阶段。

2011年11月3日凌晨实现与神舟八号飞船的对接任务。

2012年6月18日14时14分与神舟九号对接成功。

按照计划神舟十号飞船也将在接下来的时间里与天宫一号完成交会对接任务。

“天宫一号”为什么能够上天?这就是本章要研究的主要内容,我们首先一起沿着前人的脚步来探究天体运动的规律。

)【课堂学习】学习活动一:日心说(组织学生阅读课文,自主学习)问题1:古代人们对天体运动有哪些观点?(在古代,人们对于天体的运动存在着地心说和日心说两种对立的看法。

§1.2 天体物理学简史真正意义上的天体物理学开始于十九世纪。

由于分光学、光度学和照相术广泛应用于天体的观测研究,对天体的结构、化学成分、物理状态的研究形成了完整的科学体系。

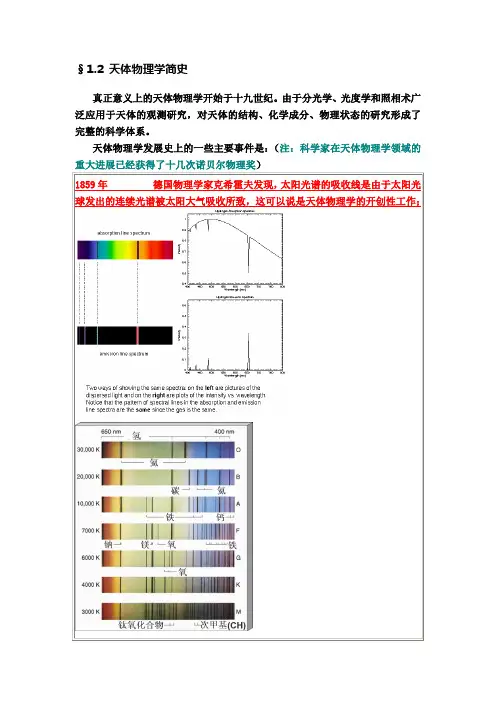

天体物理学发展史上的一些主要事件是:(注:科学家在天体物理学领域的重大进展已经获得了十几次诺贝尔物理奖)1859年德国物理学家克希霍夫发现,太阳光谱的吸收线是由于太阳光球发出的连续光谱被太阳大气吸收所致,这可以说是天体物理学的开创性工作;1864年英国天文爱好者哈根斯和意大利教士塞西分别用摄谱仪证认出一些恒星的元素谱线,哈根斯并根据多普勒效应测定了一些恒星的视向速度;1869年英国天文学家洛基尔在太阳光谱中首次发现氦线,之后到1895年才由英国化学家雷姆塞在地球上发现了氦;1885年哈佛大学天文台开始用物端棱镜方法,对恒星光谱的分类作大规模的研究,此后到1924年,共完成225,000多颗星的光谱分类,这是近代天文史上的巨作,为以后的研究提供了丰富的资料;1914年由依巴谷卫星测定了三角视差的4万多颗近距离恒星的赫罗图。

1915年纵坐标分别用绝对星等及光度表示,横坐标分别用色指数和温度表示1915年爱因斯坦发表广义相对论,并求出水星近日点进动的精确值;同年,美国天文学家亚当斯发现测定恒星距离的分光视差法,使得恒星距离测量的范围由几百光年(三角视差法的上限)达到几千光年;1917年爱因斯坦发表《根据广义相对论对宇宙学所作的考查》一文,为现代宇宙学的奠基之作;1919年英国天文学家爱丁顿领导的日食观测队发现太阳引力使光线偏转的现象,成为爱因斯坦广义相对论的天文学验证之一;1920年代印度天文学家萨哈发表恒星大气电离理论,同时德国天文学家埃姆登和史瓦西、英国天文学家爱丁顿等建立了系统的恒星内部结构理论,爱丁顿并从理论上导出了恒星的质光关系;1929年美国天文学家哈勃发现星系的红移-距离关系,为现代大爆炸宇宙学奠定了观测基础;1930年1932年前苏联物理学家朗道预言存在完全由中子构成的恒星——中子星;1934年德国天文学家巴德与瑞士天文学家兹威基提出,中子星是超新星爆发的产物;1937~1939年德国物理学家魏茨泽克和美国物理学家贝特提出质子-质子反应和碳氮循环两种核反应,创立了恒星核能源理论;1939年美国物理学家奥本海默和沃尔科夫建立了中子星的理论模型,预言中子星的直径只有几千米,密度可达每立方厘米几亿吨;1944年荷兰天文学家范德胡斯特从理论上提出存在星际中性氢21厘1948年美国物理学家伽莫夫预言,宇宙创生于一次热大爆炸,并预言可以观测到温度大约为10K的大爆炸背景辐射遗迹;1951~1954年美国、荷兰和澳大利亚的天文学家先用光学的方法,继而用射电方法发现并描绘出银河系的旋涡结构;1959年美国用高空气球进行γ辐射观测,发现宇宙γ射线源,之后又发现太1963年美国用射电方法发现星际有机分子;1964年同年旅美荷兰天文学家施密特发现类星体;1965年美国工程师彭齐亚斯和威尔逊发现3K宇宙微波背景辐射;1967年英国天文学家休伊士和贝尔发现脉冲星;1968年以上称为六十年代四大天文发现。

天体物理校本课程新编教材目录第0部分绪言 (4)一、天体物理概况 (4)二、课程纲要 (6)第一部分辐射基本知识 (7)第一讲电磁辐射 (7)第二讲黑体辐射 (9)第二部分谱线图 (12)第一讲电磁波谱 (12)第二讲谱线位移............................................... 错误!未定义书签。

第三部分恒星 . (16)第一讲恒星的距离和大小 (16)第二讲恒星的自行 (18)第三讲恒星大小的测定 (19)第四讲恒星的星等 (20)第五讲恒星的光谱 (23)第四部分赫罗图 .................................................. 错误!未定义书签。

第一讲赫罗图 .................................................. 错误!未定义书签。

第五部分 Yerkes光谱分类.. (28)第一讲 Yerkes光谱分类 (28)第六部分双星和恒星 (29)第一讲双星和恒星的质量 (29)第七部分望远镜 (33)第一讲天文望远镜 (33)第二讲哈勃望远镜 (37)第三讲望远镜接收设备 (38)第四讲射电干涉仪 (40)第五讲红外望远镜 (41)第六讲紫外望远镜 (42)第0部分绪言一、天体物理概况天体物理学是物理学和天文学的一个分支。

它研究天空物体的性质及它们的相互作用。

天空物体包括星,星系,行星,外部行星,宇宙的整体。

物理用全部电磁谱作为手段研究发光性质。

并研究天体的密度和温度及化学成分等。

天体物理研究的范围很广,要应用许多物理原理,包括:力学,电磁学,统计力学,热力学和量子力学,相对论,核和核子物理,原子和分子物理。

天体物理分为二大部分:观察天体物理和理论天体物理。

观察天体物理使用电磁谱作为天体物理的观察手段。

无线电天文学:用波长大过几毫米的电磁波研究辐射。

例如:无线电波一般由星际间的气体和尘云发出;宇宙微波辐射由大爆炸产生;脉冲星的光发生红移,这些观察都要求十分大的无线电望远镜。

高中物理天体运动教案

教学目标:

1. 了解天体运动的基本概念和规律。

2. 掌握天体运动的相关计算方法。

3. 能够运用天体运动知识分析解释天文现象。

教学重点:

1. 天体运动的基本概念和规律。

2. 天体运动的计算方法。

教学难点:

1. 天体运动中的一些复杂现象的解释和分析。

教学过程:

一、导入(5分钟)

通过展示一些天体运动的图片或视频,引起学生对天体运动的兴趣,然后提出问题:为什么天体会运动?为什么有时候我们可以看到月亮,有时候看不到?

二、讲授(10分钟)

1. 天体运动的基本概念:地球自转、公转等。

2. 天体运动的基本规律:开普勒三定律。

3. 天体运动的计算方法:包括行星轨道、恒星位置等的计算方法。

三、示范与练习(15分钟)

1. 示范如何计算地球自转与公转的速度和轨道。

2. 让学生通过练习题来巩固所学知识,同时引导学生思考如何应用所学知识解释一些天文现象。

四、探究与讨论(15分钟)

展示一些与天体运动相关的实验或观测数据,引导学生探讨其中的规律并进行讨论,如为什么恒星在夜间看上去移动的速度不同。

五、总结与拓展(5分钟)

让学生总结天体运动的基本规律和计算方法,同时拓展讨论天体运动对我们生活的影响和意义。

六、作业布置(5分钟)

布置相关的练习题目和阅读材料,要求学生对天体运动的更深层次知识进行思考和探讨。

七、课堂小结(5分钟)

总结本节课的重点内容,鼓励学生课后深入学习和探索。

§1.2 天体物理学简史真正意义上的天体物理学开始于十九世纪。

由于分光学、光度学和照相术广泛应用于天体的观测研究,对天体的结构、化学成分、物理状态的研究形成了完整的科学体系。

天体物理学发展史上的一些主要事件是:(注:科学家在天体物理学领域的重大进展已经获得了十几次诺贝尔物理奖)1859年德国物理学家克希霍夫发现,太阳光谱的吸收线是由于太阳光球发出的连续光谱被太阳大气吸收所致,这可以说是天体物理学的开创性工作;1864年英国天文爱好者哈根斯和意大利教士塞西分别用摄谱仪证认出一些恒星的元素谱线,哈根斯并根据多普勒效应测定了一些恒星的视向速度;1869年英国天文学家洛基尔在太阳光谱中首次发现氦线,之后到1895年才由英国化学家雷姆塞在地球上发现了氦;1885年哈佛大学天文台开始用物端棱镜方法,对恒星光谱的分类作大规模的研究,此后到1924年,共完成225,000多颗星的光谱分类,这是近代天文史上的巨作,为以后的研究提供了丰富的资料;1914年由依巴谷卫星测定了三角视差的4万多颗近距离恒星的赫罗图。

1915年纵坐标分别用绝对星等及光度表示,横坐标分别用色指数和温度表示1915年爱因斯坦发表广义相对论,并求出水星近日点进动的精确值;同年,美国天文学家亚当斯发现测定恒星距离的分光视差法,使得恒星距离测量的范围由几百光年(三角视差法的上限)达到几千光年;1917年爱因斯坦发表《根据广义相对论对宇宙学所作的考查》一文,为现代宇宙学的奠基之作;1919年英国天文学家爱丁顿领导的日食观测队发现太阳引力使光线偏转的现象,成为爱因斯坦广义相对论的天文学验证之一;1920年代印度天文学家萨哈发表恒星大气电离理论,同时德国天文学家埃姆登和史瓦西、英国天文学家爱丁顿等建立了系统的恒星内部结构理论,爱丁顿并从理论上导出了恒星的质光关系;1929年美国天文学家哈勃发现星系的红移-距离关系,为现代大爆炸宇宙学奠定了观测基础;1930年1932年前苏联物理学家朗道预言存在完全由中子构成的恒星——中子星;1934年德国天文学家巴德与瑞士天文学家兹威基提出,中子星是超新星爆发的产物;1937~1939年德国物理学家魏茨泽克和美国物理学家贝特提出质子-质子反应和碳氮循环两种核反应,创立了恒星核能源理论;1939年美国物理学家奥本海默和沃尔科夫建立了中子星的理论模型,预言中子星的直径只有几千米,密度可达每立方厘米几亿吨;1944年荷兰天文学家范德胡斯特从理论上提出存在星际中性氢21厘1948年美国物理学家伽莫夫预言,宇宙创生于一次热大爆炸,并预言可以观测到温度大约为10K的大爆炸背景辐射遗迹;1951~1954年美国、荷兰和澳大利亚的天文学家先用光学的方法,继而用射电方法发现并描绘出银河系的旋涡结构;1959年美国用高空气球进行γ辐射观测,发现宇宙γ射线源,之后又发现太1963年美国用射电方法发现星际有机分子;1964年同年旅美荷兰天文学家施密特发现类星体;1965年美国工程师彭齐亚斯和威尔逊发现3K宇宙微波背景辐射;1967年英国天文学家休伊士和贝尔发现脉冲星;1968年以上称为六十年代四大天文发现。

天体物理概论教学设计一、引言天体物理学是研究天体及其物理现象的学科。

天文学与物理学紧密相连,是现代科学的重要组成部分。

天体物理学涉及的内容非常广泛,包括广义相对论、线性代数、波动论、热力学等多个学科。

天体物理学在现代科学领域中具有重要地位。

由于天体物理学的广泛应用,因此这门课程对我们理解天体现象,深刻领会物理学原理,提高科学素养,提高综合素质等具有重要作用。

为了更好地进行天体物理学的教学,本文提出了一些教学设计的建议。

二、教学目标本课程的教学目标主要包括:1.通过对天体物理学的学习,了解天体的形成和发展过程,认识宇宙大爆炸理论的重要性;2.掌握天体物理学的基本知识,如引力、行星、恒星、黑洞、星云等;3.理解天体物理学的基本原理,如牛顿定律、万有引力定律、相对论等;4.掌握天体物理学的基本研究方法,如星系观测、射电天文观测等;5.发展科学素质,培养综合素质,增强对天体物理学的兴趣。

三、教学内容本课程的主要教学内容包括:1.宇宙的发现与研究:Hubble定律、宇宙微波背景辐射等;2.星系的形成和演化:银河系、活动星系核、恒星形成等;3.星体的性质和演化:行星的形成、人类探险、恒星的形成、主序星演化等;4.行星系外研究:系外行星探测、系外液态水等;5.引力波探测。

四、教学方法为了达到教学目标,需要采用多种教学方法,包括:1.讲授:老师通过讲解上述内容,帮助学生掌握天体物理学的基本知识和原理;2.实验:利用实验课进行实验,帮助学生进一步了解天体物理学的基本研究方法;3.课堂互动:鼓励学生在课堂中发表自己的看法和思考,促进课堂互动;4.讨论:鼓励学生参加小组讨论、辩论等活动,增强学生学习天体物理学的兴趣和合作能力;5.看海报:学生可以自行制作海报,让大家了解科学原理,并大声解释。

五、考核方式本课程的考核方式主要包括:1.平时学习情况:包括课堂表现、报告、大作业等;2.小测验:在学期内进行两次小测验,测试学生对天体物理学知识的熟练掌握程度;3.期末考试:考察学生的综合素质和对天体物理学的掌握程度;4.大型项目:学生在小组内自主开展具有一定挑战性的天体物理学实践项目,展示项目成果。

高校物理系天体物理导论的教学

卞维豪;张红英

【期刊名称】《北京师范大学学报:自然科学版》

【年(卷),期】2005(41)3

【摘要】针对目前国内高校物理系本科段天体物理导论教学开展不充分的现状,从物理系通常的课程设置,天体物理导论教学目的、教材的选择、教学方法与考核等方面,简要介绍了在高校物理系如何开展本科段天体物理教学.

【总页数】2页(P236-237)

【关键词】物理系;天体物理教学;本科生课程

【作者】卞维豪;张红英

【作者单位】南京师范大学物理科学与技术学院;江南大学师范学院

【正文语种】中文

【中图分类】P141;G642.0

【相关文献】

1.小班教学在高校天体物理概论课程中教学实践 [J], 张立云

2.高校物理系《高等数学》课程的教学改革 [J], 张滨

3.小班教学在高校天体物理概论课程中教学实践 [J], 张立云;;

4.地方高校物理学专业导论“5+1”模式教学改革初探 [J], 朱平;杨贵荣;席永钊;李兵;叶根;陆玉发

5.应用技术型高校物理系列课程教学改革与实践 [J], 许雪芬;王旭;王志萍

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。