10第一章地层分类体系及地质年代_古生物学与地层学

- 格式:ppt

- 大小:5.05 MB

- 文档页数:61

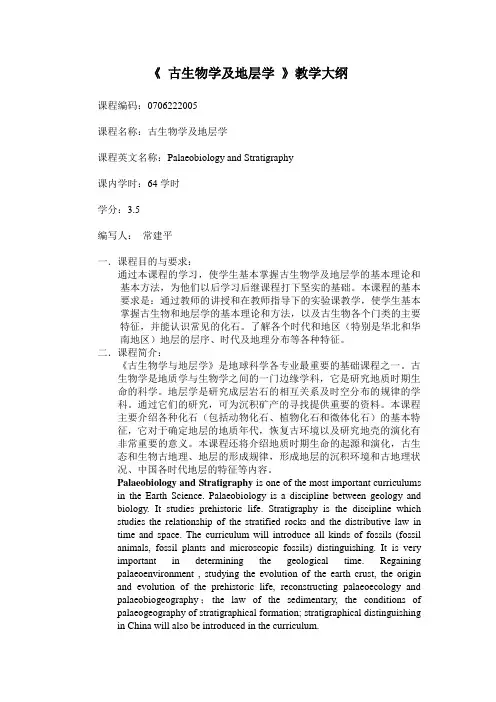

《古生物学及地层学》教学大纲课程编码:0706222005课程名称:古生物学及地层学课程英文名称:Palaeobiology and Stratigraphy课内学时:64学时学分:3.5编写人:常建平一.课程目的与要求:通过本课程的学习,使学生基本掌握古生物学及地层学的基本理论和基本方法,为他们以后学习后继课程打下坚实的基础。

本课程的基本要求是:通过教师的讲授和在教师指导下的实验课教学,使学生基本掌握古生物和地层学的基本理论和方法,以及古生物各个门类的主要特征,并能认识常见的化石。

了解各个时代和地区(特别是华北和华南地区)地层的层序、时代及地理分布等各种特征。

二.课程简介:《古生物学与地层学》是地球科学各专业最重要的基础课程之一。

古生物学是地质学与生物学之间的一门边缘学科,它是研究地质时期生命的科学。

地层学是研究成层岩石的相互关系及时空分布的规律的学科。

通过它们的研究,可为沉积矿产的寻找提供重要的资料。

本课程主要介绍各种化石(包括动物化石、植物化石和微体化石)的基本特征,它对于确定地层的地质年代,恢复古环境以及研究地壳的演化有非常重要的意义。

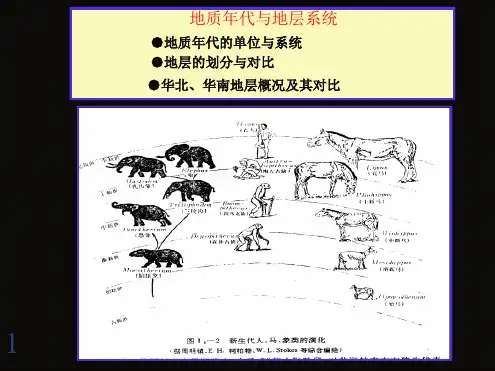

本课程还将介绍地质时期生命的起源和演化,古生态和生物古地理、地层的形成规律,形成地层的沉积环境和古地理状况、中国各时代地层的特征等内容。

Palaeobiology and Stratigraphy is one of the most important curriculums in the Earth Science. Palaeobiology is a discipline between geology and biology. It studies prehistoric life. Stratigraphy is the discipline which studies the relationship of the stratified rocks and the distributive law in time and space. The curriculum will introduce all kinds of fossils (fossil animals, fossil plants and microscopic fossils) distinguishing. It is very important in determining the geological time. Regaining palaeoenvironment , studying the evolution of the earth crust, the origin and evolution of the prehistoric life, reconstructing palaeoecology and palaeobiogeography;the law of the sedimentary, the conditions of palaeogeography of stratigraphical formation; stratigraphical distinguishing in China will also be introduced in the curriculum.课程内容与学时分配:(一)理论科安排第一部分:古生物学24 学时第一章:古生物学的基本概念 1 学时第二章:化石的形成和保存 1 学时第三章:古生物的分类和命名 1 学时第四章:古生物各门类简介8 学时第五章:生命的起源和演化4学时第六章:古生态学概述4学时第七章:生物古地理学概述4学时第八章:古生物资料的应用1学时第二部分:地层学24 学时第一章:地层学绪论 2 学时第二章:地层学理论和方法 2 学时第三章:地层分类系统和地质年代表 2 学时第四章:地层的划分和对比 2 学时第五章:地层与沉积环境 2 学时第六章:太古宇和元古宇 2 学时第七章:下古生界 2 学时第八章:上古生界 2 学时第九章:中生界 2 学时第十章:新生界 2 学时第十一章:有关地层学的若干问题 4 学时(二)实验课安排实验一化石保存类型、原生动物、多孔动物实验2学时实验二腔肠动物、软体动物、节肢动物实验2学时实验三腕足动物、软体动物、节肢动物实验2学时实验四脊椎动物、古植物实验2学时实验五太古宇和元古宇地层实验2学时实验六下古生界地层实验2学时实验七上古生界地层实验2学时实验八中生界和新生界地层实验2学时三.教学参考书:李亚美夏德馨等主编1985.12 地史学地质出版社北京门凤岐赵祥麟主编1993.11 古生物学导论(第二版) 地质出版社北京。

古生物学及其地层学地层叠覆律:未经变动的地层,年代老的必在下,年代较新的叠覆于上化石层序律:不同的岩层中生物化石各不相同,根据相同化石对比地层,证明同属于同一个时代标准化石:指那些演化快,地理分布广泛,数量丰富,特征明显,易于识别的化石(最能反映这个时代的生物特征的化石)指相化石:能够指示生物生活环境特征的标志化石。

地层:地质历史上某一时代形成的层状岩石(具有一定层位的一层或一组岩石或者土壤)岩石地层单位主要有宇、界、系、统、阶等,对应的年代地层单位有宙、代、纪、世、期等。

年代地层单位代表的是地质年代(时代),岩石地层单位是某个地质年代所形成的岩石(或地层)。

一个是地层,地个是时代,二都是相互对应的。

相对比律(瓦尔特定律):只有那些目前可以观测到是彼此毗连的相和地区(相邻沉积相在纵向上的依次变化与横向上的依次变化是一致的)层理:指岩层中物质的成分、颗粒大小、形状和颜色在垂直方向发生改变时产生的纹理。

(沉积岩层内部的成层性特征)沉积环境:沉积物(岩)形成时具有特定的物理、化学和生物条件的区域沉积相:具有一定岩性、结构、构造特征和古生物标志的沉积物组合。

表征了当时的沉积环境。

笔石:笔石是一类已灭绝的海洋群体生物,通常隶属于半索动物门,存在于中寒武世—早石炭世。

笔石的骨骼为笔石虫体分泌的几丁质经炭化后留下一层炭质薄膜,笔石常呈碳质薄膜保存,很像用笔在岩石上书写的痕迹,笔石一名因此得来。

化石主要产于灰岩或其夹层的薄页岩中,绝少见于砂岩中,代表浅海相动物。

笔石群最初由一个胎胞按顺序分出若干个胞管,胞管相连形成笔石枝。

胎胞尖端有一丝附着在海底或其他漂浮物体上。

笔石枝下垂、下斜、平伸、上斜或攀合生长。

胞管为笔石个体住室,成单列、双列或四列排列,前后相互叠覆,后一胞管被前一胞管遮盖的部分称为掩盖部分,未遮盖部分称为露出部分,这两部分之和即为胞管长度,其始部互相贯通形成共通沟,末端露出,形状变化很大,是鉴定笔石的重要特征之一。

古生物地层学名词解释:大爆发:在生命进化史上可以发现阶段性的出现种或种以上分类单位的生物类群快速大辐射现象,即生物进化大爆发象。

大灭绝:大灭绝又称为集群灭绝,它与生物大爆发现象相对应。

即在相对较短的地质时间内,在一个地理大区凡未出现大规模的生物灭绝,往往涉及一些高级分类单元,如科,目,纲级别上的灭绝。

叠层石:微生物席,是原核生物(主要是蓝藻及其他微生物)的生命活动所引起周期性的矿物沉积和胶结作用所形成的综合产物。

澄江生物群:化石:保存在岩层中的地质历史时期的生物的遗体和遗迹。

假化石:在形态上与某些化石十分相似但与生物或生物生命活动无关的假化石。

化石保存类型:实体化石模铸化石遗迹化石化学化石实体化石:古生物的遗体全部或部分保存下来形成的化石。

模铸化石:古生物遗体在围岩中留下的痕迹和复铸物。

(印痕化石:生物遗体陷落在细粒的碎屑物或化学沉积物中,在沉积物中留下印痕(或是没有硬体的生物或植物叶片在岩层面上留下的痕迹)印模化石:生物硬体在围岩上印压的模,有外模和内模两种。

外模是生物硬体的外表印在围岩上的模,它反映原来生物硬体外表形态及结构;内模指壳体内表面特征留下的模,它反映硬体内部的构造。

内外模所表现的纹饰和构造凹凸情况与原物正好相反。

模核化石铸型化石。

)遗迹化石:保存在岩层中的生物的活动痕迹和遗物叫遗迹化石。

化学化石:又叫分子化石,地质时期埋藏的生物遗体有的虽然遭到破坏没有保存下来,遗体分解后的有机分子的化学分子结构从岩层中鉴别分离出来证明过去生物的存在。

化石保存条件:生物类别遗体堆积环境埋藏条件时间因素成岩作用的条件。

化石记录的不完备性:根据化石保存条件,不是所有的地史时期的生物都能保存为化石,事实上只有很少一部分生物遗体能被保存为化石。

古生物学的命名法则:单名法:用一个词来表示生物分类单元的学名Anthozoa(珊瑚纲)Claraia(克氏蛤)1 用于属以上分类单元的命名2 其中第一个字母用大写3 属名用斜体拉丁文或拉丁化文字双名法:用于种的命名,用二个词表示Claraia aurita(带耳克氏蛤)1 即在种本名之前加上它所归属的属名,以构成一个完整的种名2 种名用斜体拉丁文或拉丁化文字3 种名字母全部用小写三名法等:用于亚种的命名,由三个词组成Claraia aurita minor(带耳克氏蛤微小亚种)1 即在属名和种名之后再加上亚种名2 亚种名用斜体拉丁文或拉丁化文字3 亚种名字母全部用小写第三章:原生生物界蜓在不同地质时期的特征演化阶段C1 C2 C3 P1 P2特征小,短轴,单层或三层式旋壁等轴长轴,旋壁三层或四层式具蜂巢层,隔壁褶皱强烈具拟旋脊,末期出现副隔壁开始衰退,直至绝灭两栖类登陆的条件:1:肺呼吸,但肺不完备,用皮肤辅助呼吸2:身披骨甲或富粘液的皮层,或生活于阴湿处,防止水分的蒸发3:五趾的四肢,陆上支持身体和运动。