油层物理

- 格式:ppt

- 大小:5.26 MB

- 文档页数:83

1、泡点是指温度(或压力)一定时,开始从液相中分离出第一批气泡时的压力(或温度)。

2、油气分离:当油气压力降低到油藏饱和压力时,油气体系就出现气液两相。

天然气从石油中分离的方式通常有接触分离、多级分力、微分分离。

接触分离(又称闪蒸分离、一次脱气)是指使油藏烃类体系从油藏状态瞬时变到某一特定温度、压力,引起油气分离并迅速达到相平衡的过程。

多级分力(又称多级脱气)是指在脱气过程中分几次降低压力,最后达到指定的压力的脱气方法。

5微分分离(又称微分脱气)在微分分离过程中随着气体的分离,不断地将气体放掉,即脱气是在系统组成不断变化的条件下进行的。

微分分离的级数远大于多级分离的级数。

3、压缩因子:物理意义为在给定温度和压力条件下,实际气体所占有的体积与理想气体所占有的体积之比,反映了相对理想气体,实际气体压缩的难易程度。

4、底层油体积系数:(又称原油地下体积系数)是指原有在地下的体积与其在地面脱气后的体积之比。

5、等温压缩系数:是指在等温条件下单位体积地层油体积随压力的变化率,表示地层油的弹性大小。

6、相对渗透率:是指岩石空隙中饱和多相流体时,岩石对每一相流体的有效渗透率与岩石绝对渗透率的比值。

7、平衡常数:是指在一定压力和温度条件下,气液两相处于平衡时,体系中某组分的气相和液相中的分配比例,也称平衡比。

8、两相体积系数:是指油藏压力低于泡点压力时,在给定压力下地层油和其释放出气体的总体积与它在地面脱气后的体积之比。

9、残余油饱和度:残余油是指被工作剂趋洗过的地层中被滞留或闭锁在岩石空隙中的油。

储层岩石孔隙中残余油的体积与孔隙体积的比值称为残余油饱和度。

10、一次采油,是指依靠天然能量开采原油的方法。

天然能量驱有:弹性驱(主要驱油能量为含油区岩石及液体的弹性能)、天然水驱(主要驱油能量为露头水柱压力)、气驱(主要驱油能量为气顶的膨胀能)、溶解气驱(主要驱油能量为溶解气的膨胀能)和重力驱(原油自身重力)11、二次采油,是指用注水的方法弥补采油的亏空体积,补充地层能量进行采油的方法。

油层物理学1、泡点是指温度(或压力)一定时,开始从液相中分离出第一批气泡时的压力(或温度)。

2、油气分离:当油气压力降低到油藏饱和压力时,油气体系就出现气液两相。

天然气从石油中分离的方式通常有接触分离、多级分力、微分分离。

接触分离(又称闪蒸分离、一次脱气)是指使油藏烃类体系从油藏状态瞬时变到某一特定温度、压力,引起油气分离并迅速达到相平衡的过程。

多级分力(又称多级脱气)是指在脱气过程中分几次降低压力,最后达到指定的压力的脱气方法。

5微分分离(又称微分脱气)在微分分离过程中随着气体的分离,不断地将气体放掉,即脱气是在系统组成不断变化的条件下进行的。

微分分离的级数远大于多级分离的级数。

3、压缩因子:物理意义为在给定温度和压力条件下,实际气体所占有的体积与理想气体所占有的体积之比,反映了相对理想气体,实际气体压缩的难易程度。

4、底层油体积系数:(又称原油地下体积系数)是指原有在地下的体积与其在地面脱气后的体积之比。

5、等温压缩系数:是指在等温条件下单位体积地层油体积随压力的变化率,表示地层油的弹性大小。

6、相对渗透率:是指岩石空隙中饱和多相流体时,岩石对每一相流体的有效渗透率与岩石绝对渗透率的比值。

7、平衡常数:是指在一定压力和温度条件下,气液两相处于平衡时,体系中某组分的气相和液相中的分配比例,也称平衡比。

8、两相体积系数:是指油藏压力低于泡点压力时,在给定压力下地层油和其释放出气体的总体积与它在地面脱气后的体积之比。

9、残余油饱和度:残余油是指被工作剂趋洗过的地层中被滞留或闭锁在岩石空隙中的油。

储层岩石孔隙中残余油的体积与孔隙体积的比值称为残余油饱和度。

10、一次采油,是指依靠天然能量开采原油的方法。

天然能量驱有:弹性驱(主要驱油能量为含油区岩石及液体的弹性能)、天然水驱(主要驱油能量为露头水柱压力)、气驱(主要驱油能量为气顶的膨胀能)、溶解气驱(主要驱油能量为溶解气的膨胀能)和重力驱(原油自身重力)11、二次采油,是指用注水的方法弥补采油的亏空体积,补充地层能量进行采油的方法。

(完整版)油层物理油层物理第⼀章()⼀、掌握下述基本概念及基本定律1. 粒度组成:构成砂岩的各种⼤⼩不同颗粒的重量占岩⽯总重量的百分数。

2. 不均匀系数:累积分布曲线上累积质量60%所对应的颗粒直径d60 与累积质量10%所对应的颗粒直径d10。

3. 分选系数:⽤累积质量20%、50%、75%三个特征点将累积曲线划分为4 段,分选系数S=(d75/d 25)^(1/2)4. 岩⽯的⽐⾯(S、S p、S s):S:单位外表体积岩⽯内孔隙总内表⾯积。

Ss:单位外表体积岩⽯内颗粒⾻架体积。

Sp:单位外表体积岩⽯内孔隙体积。

5. 岩⽯孔隙度(φa、φe、φf):φa:岩⽯总孔隙体积与岩⽯总体积之⽐。

φe:岩⽯中烃类体积与岩⽯总体积之⽐。

φf:在含油岩中,流体能在其内流动的空隙体积与岩⽯总体积之⽐。

6. 储层岩⽯的压缩系数:油层压⼒每降低单位压⼒,单位体积岩⽯中孔隙体积的缩⼩值。

7. 地层综合弹性压缩系数:地层压⼒每降低单位压降时,单位体积岩⽯中孔隙及液体总的体积变化。

8. 储层岩⽯的饱和度(S0、S w、S g):S0:岩⽯孔隙体积中油所占体积百分数。

S g;孔隙体积中⽓所占体积百分数。

S w:孔隙体积中⽔所占体积百分数9.原始含油、含⽔饱和度(束缚⽔饱和度)S pi、S wi :s p i :在油藏储层岩⽯微观孔隙空间中原始含油、⽓、⽔体积与对应岩⽯孔隙体积的⽐值。

S wi: 油层过渡带上部产纯油或纯⽓部分岩⽯孔隙中的⽔饱和度。

10. 残余油饱和度:经过注⽔后还会在地层孔隙中存在的尚未驱尽的原油在岩⽯孔隙中所占的体积百分数。

11. 岩⽯的绝对渗透率:在压⼒作⽤下,岩⽯允许流体通过的能⼒。

12. ⽓体滑脱效应:⽓体在岩⽯孔道壁处不产⽣吸附薄层,且相邻层的⽓体分⼦存在动量交换,导致⽓体分⼦的流速在孔道中⼼和孔道壁处⽆明显差别13. 克⽒渗透率:经滑脱效应校正后获得的岩样渗透率。

14. 达西定律:描述饱和多孔介质中⽔的渗流速度与⽔⼒坡降之间的线性关系的规律。

一.定义1.临界点:单组分物质体系的临界点是该体系两相共存的最高压力和最高温度。

2.泡点:是指温度(或压力)一定时,开始从液相中分离出第一批气泡时的压力(或温度)。

3.露点:是指温度(或压力)一定时,开始从气相中凝结出第一批液滴时的压力(或温度)。

4.接触分离(闪蒸分离):指使油气烃类体系从油藏状态变到某一特定温度、压力,引起油气分离并迅速达到平衡的过程。

特点:分出气较多,得到的油偏少,系统的组成不变。

5.多级分离::在脱气过程中分几次降低压力,最后达到指定压力的脱气方法。

多级分离的系统组成是不断发生变化的。

6.微分分离:在微分脱气过程中,随着气体的分离,不断地将气体放掉(使气体与液体脱离接触)。

特点:脱气是在系统组成不断变化的条件下进行的。

7.地层油的溶解汽油比:把地层油在地面条件进行(一次)脱气,分离出的气体在标准条件(20度0.101MPa)下的体积与地面脱气原油体积的比值。

定义2:1m3的地面脱气油,在油藏条件下所溶解的气体的标准体积。

8.地层油相对密度:地层温度压力条件下的元有的相对密度(=地层条件下油密度/4度的水密度)。

“原油相对密度”--表示地面油相对密度。

9.地层油的体积系数:原油在地下的体积与其在地面脱气后的体积之比。

10.地层油的两相体积系数:油藏压力低于泡点压力时,在给定压力下地层油和其释放出气体的总体积与它在地面脱气后的体积之比11.地层油的等温压缩系数:在温度一定的条件下,单位体积地层油随压力变化的体积变化率(P>Pb)12.地层水的矿化度:表示地层水中无机盐量的多少,mg/L13.地层水的体积系数:在地层温度、压力下地层水的体积与其在地面条件下的体积之比。

14.地层水的压缩系数:在地层温度下,单位体积地层水的体积随压力变化的变化率15.地层水的粘度:反应在流动过程中水内部的摩擦阻力。

16.渗透性:岩石中流体可以在孔隙中流动的性质。

17.绝对渗透率:渗透率仅与岩石自身的性质有关,而与所通过的流体性质无关,此时的渗透率称为岩石的绝对渗透率。

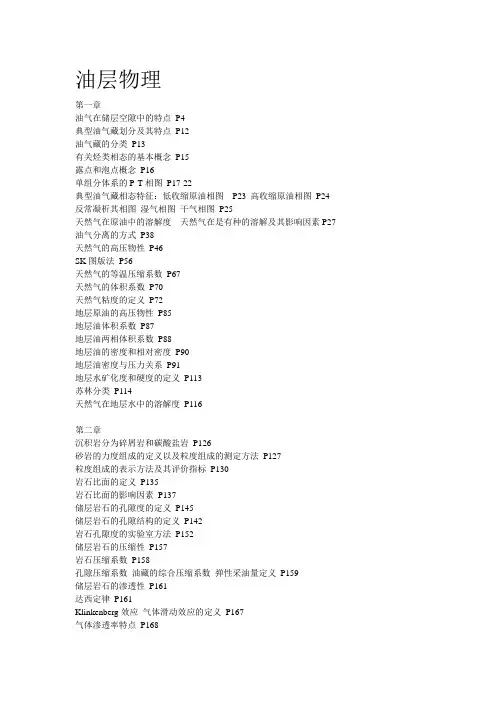

油层物理第一章油气在储层空隙中的特点P4典型油气藏划分及其特点P12油气藏的分类P13有关烃类相态的基本概念P15露点和泡点概念P16单组分体系的P-T相图P17-22典型油气藏相态特征:低收缩原油相图P23 高收缩原油相图P24 反常凝析其相图湿气相图干气相图P25天然气在原油中的溶解度天然气在是有种的溶解及其影响因素P27 油气分离的方式P38天然气的高压物性P46SK图版法P56天然气的等温压缩系数P67天然气的体积系数P70天然气粘度的定义P72地层原油的高压物性P85地层油体积系数P87地层油两相体积系数P88地层油的密度和相对密度P90地层油密度与压力关系P91地层水矿化度和硬度的定义P113苏林分类P114天然气在地层水中的溶解度P116第二章沉积岩分为碎屑岩和碳酸盐岩P126砂岩的力度组成的定义以及粒度组成的测定方法P127粒度组成的表示方法及其评价指标P130岩石比面的定义P135岩石比面的影响因素P137储层岩石的孔隙度的定义P145储层岩石的孔隙结构的定义P142岩石孔隙度的实验室方法P152储层岩石的压缩性P157岩石压缩系数P158孔隙压缩系数油藏的综合压缩系数弹性采油量定义P159储层岩石的渗透性P161达西定律P161Klinkenberg效应气体滑动效应的定义P167气体渗透率特点P168储层流体饱和度P187岩石的胶结物及胶结物类型P200-204第三章油藏流体的界面张力P234界面的吸附P241润湿的概念P244润湿的规律P245-246储层岩石润湿性的测定方法P251-253油水在岩石孔道中的分布P254油藏岩石的毛管力P257贾敏效应P264油水相对渗透率曲线P293绝对渗透率不同时相对渗透率曲线的形式P295 过渡带内饱和度分布示意图P317第四章采收率及其影响因素P328一次采油二次采油三次采油P329驱动方式及相应的驱油能量P329-330影响采收率的因素P335提高原油采收率方法简介P342。

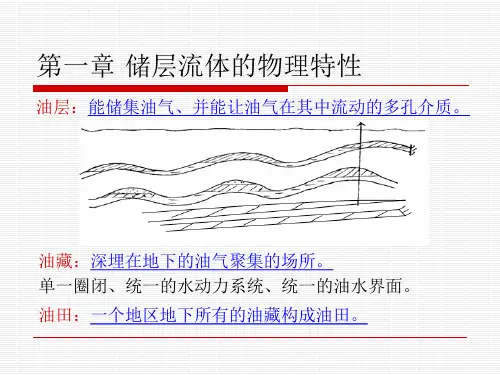

油层:能储集油气、并能让油气在其中流动的多孔介质。

油藏:深埋在地下的油气聚集的场所。

油田:一个地区地下所有的油藏构成油田。

露点:温度一定,压力增加,开始从气相中凝结出第一批液滴的压力。

泡点:温度一定,压力降低,开始从液相中分离出第一批气泡的压力。

低收缩原油(常规重质油藏) :指在地下溶有的气量少,采到地面后体积收缩较小的原油。

高收缩原油(轻质油藏) :产出的液体数量明显的减少。

平衡常数:在一定的温度、压力下,油、气系统的气液两相达到平衡时,i 组分在气相、液相中的分配比 例(mol 浓度比) 。

质量组成 Wi:天然气中各组分的质量占气体总质量的百分数。

体积组成 Vi:相同 T、P 下,各组分的体积 Vi 占天然气总体积的百分数。

摩尔组成 yi:各组分的 mol 数 ni 与气体总的 mol 数的比例 在等温条件下,单位体积地层油体积随压力的变化率。

地层油体积随压力的变化率 地层油的等温压缩系数 Co:在等温条件下,单位体积地层油体积随压力的变化率。

在等温条件下,单位体积天然气气体的体积随压力的变化率。

天然气的等温压缩系数 Cg:在等温条件下,单位体积天然气气体的体积随压力的变化率。

一定质量天然气在地下的体积与其在地面标准状态 (20℃, 0.1MPa) 下的体积之比。

天然气的体积系数 Bg: 矿化度:表示地层水中含盐量的多少,mg/L。

粒度组成:指构成砂岩的各种大小不同的颗粒的含量.通常用质量百分数表示. 岩石的比面 S:单位体积(外表)岩石内所有孔隙的内表面积。

孔隙(pore) :指岩石固相骨架间的一切空隙。

孔隙的类型有:粒间孔隙、裂缝、溶洞。

有效孔隙:直径大于 0.0002mm,可以让流体通过的孔隙。

孔隙度的定义:岩石的孔隙体积与岩石外表体积之比。

绝对孔隙度:岩石总孔隙(有效+无效孔隙)与岩石外表体积之比。

有效孔隙度:有效孔隙体积与岩石外表体积之比。

油层物理知识点总结一、油气储层的物理性质1. 储层岩石的物理性质储层岩石的物理性质是指岩石在外部作用下表现出来的物理特征,主要包括孔隙度、渗透率、孔隙结构、孔隙连通性等。

储层岩石的物理性质直接影响着岩石的储集能力和渗流性能。

孔隙度是指储层岩石中孔隙空间所占的比例,其大小直接影响着岩石的储集能力。

渗透率是指流体在岩石中运移的能力,它受孔隙度、孔隙连通性和岩石孔隙结构的影响。

孔隙结构是指储层岩石中孔隙的形态和大小分布特征,它直接影响着岩石对流体的储集和运移能力。

孔隙连通性是指储层岩石孔隙之间的互相连接程度,对于流体的渗流性能具有重要影响。

2. 储层流体的物理性质储层流体的物理性质包括油气的密度、粘度、饱和度、渗透率等。

油气的密度是指油气的质量与体积的比值,它直接影响着油气在地下的运移和驱替过程。

粘度是指液体的内摩擦力,它直接影响着油气在储层中的流动能力。

饱和度是指储层岩石中的孔隙空间中含有流体的比例,它直接影响着储层中的流体储集能力。

渗透率是指储层流体在岩石孔隙中渗流的能力,它受孔隙度、孔隙连通性和流体的物理性质的影响。

3. 储层的物理模型储层的物理模型是指将储层岩石和流体的物理性质用数学模型来描述,以便进行评价和预测储层的性质和行为。

常见的储层物理模型包括孔隙模型、细观模型、孔隙介质模型等。

这些模型可以帮助地质学家和工程师更好地理解和分析储层的物理性质,为油气田的勘探和开发提供科学依据。

二、油层物理测井技术1. 测井装备和工具油层物理测井是研究储层的物理性质和流体性质的一种技术,主要通过在井孔中使用测井装备和工具来获取储层的物理数据。

常见的测井装备和工具包括γ射线测井仪、自感应测井仪、声波测井仪、电阻率测井仪等。

这些测井装备和工具可以在井孔中获取储层的物理数据,并通过数据处理和解释来分析和评价储层的性质。

2. 测井曲线及解释测井曲线是指通过测井仪器在井孔中获取的物理数据所绘制出来的曲线,主要包括γ射线曲线、自感应曲线、声波曲线、电阻率曲线等。

摘要油层物理是研究储层岩石、岩石中的流体(油、气、水)以及流体在岩石中渗流机理的一门学科。

它表述的是油层的物理性质,储层的岩石骨架和储存于岩石骨架孔隙中的流体。

钻探一口油井,取心测得的孔隙度、渗透率等物性参数,反映的是这口井及井筒周围的油层物性参数,即所谓的“一孔之见”,从平面上看,如果这口井位于湖相水道砂微相中间,它的孔隙度、渗透率偏高,用此计算的储量偏大,因为向水道砂微相两侧的孔、渗参数肯定要小;如位于水道间的薄砂层中,那计算的储量可能偏小,要想真正控制就得还油层以本来面目。

早期资料较少是难以达到的,而随井网的不断完善,获取的动、静态信息的不断增加,新技术、新方法不断出现,就能还油层以真面目。

精细油藏描述是指油田投入开发后,随着开采程度的加深和动、静态资料增加,所进行的精细地质特征研究和剩余油分布描述,并不断完善储层预测的地质模型,称为精细油藏描述。

可以细分为开发初期、开发中期和开发后期精细油藏描述。

不同时期的精细油藏描述因资料占有程度不同而描述的精度不同。

而目前在开发后期(指综合含水>85%可采储量采出程度在75%以上)的精细油藏描述由于资料占有量相对较多,所以描述的精度要高,加上相关新技术、新方法的应用,才能达到精细描述的程度。

油层物理学科在提高采收率的研究的过程中,对油层的非均质性、流体粘度及流度比和油藏润湿性等对采收率的影响进行了研目录一、引言 ---------------(1)二、精细油藏描述实例 ----------------(2)1.概况 ---------------(2)2.精细油藏描述对策及思路 ---------------(3)3.精细构造研究 ---------------(4)4.测井多井评价 ---------------(6)5.沉积微相及砂体展布规律 --------------(10)6.储层非均质性 --------------(14)7.储层流动单元研究 --------------(20)8.三维建模及油藏工程评价 --------------(23)三、结论及认识 --------------(24)四、结束语 --------------(25)油层物理与精细油藏描述――结合板桥油田板北板一油组实例分析一、引言油层物理表述的是油层的物理性质,储层的岩石骨架和储存于岩石骨架孔隙中的流体。

第三章油层物理基础第三章油层物理基础§3-1储层流体的组成及其物理性质⼀、⽯油的组成及其物理性质⽯油是⼀种以液体形式存在于地下岩⽯孔隙中的可燃性有机矿产之⼀。

从直观上看,它表现为⽐⽔稠但⽐⽔轻的油脂状液体,多呈褐⿊⾊;化学上是以碳氢化合物为主体的复杂的混合物。

液态⽯油中通常溶有相当数量的⽓态烃和固态烃,还有极少量的悬浮物。

因此,⽯油没有确定的化学成分和物理常数。

(⼀)⽯油的组成1.⽯油的元素组成⽯油没有确定的化学成分,因⽽也就没有确定的元素组成。

⽯油尽管是多种多样,但它们的元素组成却局限在较窄的变化范围之内,碳(C)、氢(H)占绝对优势。

根据对世界各地油⽥⽯油化学分析资料统计,⽯油中含碳量在80%~88%,含氢量在10%~14%,碳、氢含量的总和⼤于95%,⽯油的碳氢⽐(C/H)介于5.9~8.5之间。

碳、氢两元素在⽯油中组成各种复杂的碳氢化合物,即烃类存在,它是⽯油组成的总体。

⽯油中除碳、氢外,还有氧(O)、氮(N)、硫(S)等元素,⼀般它们总量不超过l%,个别油⽥可达5%~7%,这些元素在⽯油中多构成⾮烃有机化合物。

它们含量虽少,但对⽯油质量有⼀定影响,如⽯油中含硫则具有腐蚀性,且降低⽯油的品质。

除上述元素外,在⽯油成分中还发现有30余种微量元素。

但含量较少。

其中以钒(V)、镍(Ni)为主,约占微量元素的50%~70%。

因此,在⽯油残渣中提炼某些稀有元素,是⼀个值得注意的领域。

2.⽯油的烃类组成从有机化学⾓度来讲,凡是仅由碳、氢两个元素组成的化合物,称为碳氢化合物,简称“烃”。

⽯油主要是由三种烃类组成:即烷族烃、环烷族烃和芳⾹族烃。

3.⽯油的组分组成根据⽯油中不同的物质对某些介质有不同的吸附性和溶解性,将⽯油分为四种组分。

(1)油质:油质是由烃类(⼏乎全部为碳氢化合物)组成的淡⾊油脂状液体,荧光反应为浅蓝⾊,它能溶解于⽯油醚中,但不能被硅胶吸附。

油质是⽯油的主要组成部分,含油量约为65%⼀100ok。

第一章油气藏流体得化学组成与性质储层流体:储存于油(气)藏中得石油、天然气与地层水。

石油中得烃类及相态石油主要由烷烃、环烷烃与芳香烃三种饱与烃类构成,原油中一般未发现非饱与烃类。

烷烃又称石蜡族烃,化学通式Cn H2n+2,在常温常压(20℃,0、1MPa)下,C1~C4为气态,它们就是天然气得主要成分;C5~C16就是液态,它们就是石油得主要成分;C17以上得烷烃为固态,即所谓石蜡。

烷烃:带有直链或支链,但没有任何环结构得饱与烃。

石油得化学组成石油中主要含碳、氢元素,也含有硫、氮、氧元素以及一些微量元素,一般碳、氢元素含量为95%~99%,硫、氮、氧总含量不超过1%~5%。

石油中得化合物可分为烃类化合物与非烃类化合物;烃类化合物主要为烷烃、环烷烃、芳香烃;非烃类化合物主要为各种含硫化合物、含氧化合物、含氮化合物以及兼含有硫、氮、氧得胶质与沥青质。

含蜡量:指在常温常压条件下原油中所含石蜡与地蜡得百分比。

胶质:指原油中分子量较大(约300~1000),含有氧、氮、硫等元素得多环芳香烃化合物,通常呈半固态分散状溶解于原油中。

胶质含量:原油中所含胶质得质量分数。

沥青质含量:原油中所含沥青质得质量分数。

含硫量:原油中所含硫(硫化物或硫单质)得百分数。

原油得物理性质及影响因素包括颜色、密度与相对密度、凝固点、粘度、闪点、荧光性、旋光性、导电率等。

原油颜色得不同,主要与原油中轻、重组分及胶质与沥青质含量有关,胶质、沥青质含量高则原油密度颜色变深。

凝固点与原油中得含蜡量、沥青胶质含量及轻质油含量等有关,轻质组分含量高,则凝固点低;重质组分含量高,尤其就是石蜡含量高,则凝固点高。

原油得密度:单位体积原油得质量。

原油得相对密度:原油得密度(ρo )与某一温度与压力下得水得密度(ρw)之比。

我国与前苏联国家指1atm、20℃时原油密度与1atm、4℃纯水得密度之比,欧美国家则以1atm、60℉(15、6℃)时得原油与纯水得密度之比,γo欧美国家还使用API度凝固点:原油冷却过程中由流动态到失去流动性得临界温度点。

1、岩石比面:单位体积岩石内孔隙总内表面积2、溶解油气比:单位体积或单位质量地面原油在底层条件下所溶有的天然气。

3、地层水总矿化度:水中正负离子含量之总和4、绝对孔隙度:岩石的总孔隙度Va与岩石外表体积Vb之比5、贾敏效应:当液珠流动到孔道窄口时遇阻变形,前后端弯液面曲率不相等。

6、相:体系中某一均质的部分7、阀压:非湿相开始进入岩样时的最小压力,它对应于岩样最大孔隙的毛管压力8、天然气的相对密度:在石油行业标准状态下,天然气的密度与干空气的密度之比9、地层综合弹性压缩系数:地层压力每产生单位压降时,单位岩石视体积中孔隙及液体的总体积变化量10、硬度:地层水中钙、镁等二价阳离子含量的大小。

11、膨润度:粘土膨胀程度与大小,它是粘土膨胀的体积占原始体积的百分数12、泡点压力:温度一定时、压力降低过程中开始从液相中分离出第一批气泡时的压力13、露点压力:温度一定时、压力升高过程中从汽相中凝结出第一批液滴时的压力14、相对渗透率多相流体共存时,每一相流体得到有效渗透率与一个基准渗透率的比值15、两相体积系数:当油层压力低于饱和压力时,地层中原油和析出气体的总体积与它在地面脱气后原油体积之比16、不均匀系数:积累分布曲线上某两个重量百分数所代表颗粒直径比17、孔喉比:它是孔隙直径和喉道直径的比值18、气体滑脱效应:相邻层的气体分子由于动量交换,连同管壁处的气体分子一起沿管壁方向做定向流动,管壁处流速不为零19、水敏:与地层不配伍的外来流体进入地层后,引起黏土膨胀、分散、运移而导致渗透率下降20、速敏:地层微粒在高速流体作用下在孔隙中的运移并在喉道处堆积,形成“桥堵”,造成孔隙堵塞和地层渗透率降低的现象21、润湿滞后:在外力作用下开始运动,三相周界沿固体表面移动迟缓而使润湿接触角改变的一种现象22、驱替过程:非润湿相驱出湿相的过程1简述影响孔隙度大小的因素:1、颗粒的分选性:岩石颗粒越均匀孔隙度越大。

岩石颗粒分选程度差时,孔隙度变小2):岩石的矿物成分与胶结物质:矿物成分影响颗粒形态,如石英为粒状;而云母则为片状;粘土矿物遇水会发生膨胀而使孔隙度降低。