朱熹《读书之法》阅读答案及翻译

- 格式:doc

- 大小:2.25 KB

- 文档页数:2

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==朱熹,阅读答案篇一:朱熹《读书之法》阅读答案及翻译读书之法朱熹大抵观书先须熟读,使其言皆若出于吾之口,继以精思,使其意皆若出于吾之心,然后可以有得尔。

至于文义有疑,众说纷错①,则亦虚心静虑,勿遽②取舍于其间。

先使一说自为一说,而随其意之所之③,以验其通塞,则其尤无义理者,不待观于他说而先自屈矣。

复以众说互相诘难,而求其理之所安,以考其是非,则似是而非者,亦将夺于公论④而无以立矣。

大率⑤徐行却立⑥,处静观动,如攻坚木,先其易者而后其节目⑦;如解乱绳,有所不通则姑置而徐理之。

(选自朱熹《童蒙须知》)[注释]①纷错:纷繁错杂。

②遽(j?SPAN:仓促。

③之所之:到所要去的地方,即顺着文章的思路去想。

④夺于公论:被公认的见解所更改。

⑤大率:大多。

⑥却立:后退站立,形容小心谨慎。

⑦节目:木头节子,即关键之处。

9.解释下列句中加点的词。

(4分)(1)然后可以有得尔▲ (2)则其尤无义理者▲(3)不待观于他说而先自屈矣▲ (4)复以众说互相诘难▲10.下列加点的虚词意思和用法相同的一项是(▲ )(2分)A.勿遽取舍于其间其恕乎!己所不欲,勿施于人。

(《论语十则》)B.以验其通塞属予作文以记之(《岳阳楼记》)C.而求其理之所安何陋之有(《陋室铭》)D.则似是而非者长跪而谢之(《唐雎不辱使命》)11.用现代汉语翻译下列句子。

(2分)如解乱绳,有所不通则姑置而徐理之。

翻译:▲12.选文先提出▲ 的观点,接着分析了如何读书,最后运用两个比喻分别论证了▲ 和▲ 的读书方法。

(用自己的话回答)(3分)(参考答案及评分标准)9.(4分)(1)这样(2)特别,尤其(3)屈服(4)再,又(每小题1分,意对即可 10.(2分)B 11.(2分)如解开缠乱在一起的绳子,有所不通的地方就暂且放在那儿慢点去处理它。

文言文阅读训练:朱熹《大学章句序》(附答案解析与译文)阅读下面的文言文,完成文后小题。

《大学》之书,古之大学所?教人之法也。

盖自天降生民,则既莫不与之以仁、义、礼、智之性矣。

然其气质之禀,或不能齐,是以不能皆有以知其性之所有而全之也。

一有聪明睿智能尽其性者出于其间,则天必命之以为亿兆之君师,使之治而教之以复其性。

三代之隆,其法浸备,然后王宫、国都以及闾巷,莫不有学。

人生八岁,则自王公以下,至于庶人之子弟,皆入少单,而教之以洒扫应对进退之节,礼、乐、射、御、书、数之文。

及其十有五年,则自天子之元士、众子,以至凡民之俊秀,皆入大学,而教之以穷理正心修己治人之道。

夫以学校之设,其广如此;教之之术,其次第节目之详又如此;而其所以为教,则又皆本之人君躬行心得之余,不待求之民生日用彝伦之外。

是以当世之人无不学;其学焉者,无不有以知其性分之所固有,职分之所当为,而各俯焉以尽其力。

此古昔盛时,所以治隆于上,俗美于下,而非后世之所能及也。

及周之衰,贤圣之君不作学校之政不修教化陵夷风俗颓败时则有若孔子之圣,而不得君师之位以行其政教,于是独取先王之法,诵而传之,以诏后世。

而此篇者,则国小学之成功,以著大学之明法。

三千之徒,盖莫不闻其说,而曾氏之传独得其宗,于是作为传义,以发其意。

及孟子没而其传泯焉,则其书虽存,而知者鲜矣!宋德隆盛,治教休明,于是河南程氏两夫子出,而有以接乎孟氏之传,实始尊信此篇而表章之。

虽以熹之不敬,亦幸私淑而与有闻焉。

顾其为书,犹颇放失,是以忘其固陋,采而辑之,间以窃附己意,补其用略,以俟后之君子。

(节选自朱熹《大学章句序》)10.材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

(3分)贤圣之君A不作B学校C之政D不修E教化F陵G夷H风俗I颓败I1下列对文中加点的词语及相关内容的解说,正确的一项是(3分)A.“皆入小学”与“小学而大遗,吾未见其明也”(《师说》)两句中的“小学”含义不同。

读书之法,在循序而渐进,熟读而精思。

二字不可阙一。

致知在格物,物格而后知至。

读书之法,在心到、眼到、口到。

三到之中,心到最急,心既到矣,眼口岂不到乎?此读书之法也。

夫读书之道,大抵在心,心既得矣,则其文自通。

故孔子曰:“学而时习之,不亦说乎?”此言学者之能读也。

读书之法,先识其大义,然后能明其微言,此乃读书之序也。

大义既明,微言自见,而后可讲其辞,究其义,察其理,而后可成文,而后可著书,而后可讲学,而后可成圣贤。

读书之法,先须识其大义,大义既明,然后能究其辞,究辞而后能明其义,明义而后能察其理,察理而后能成文,成文而后能著书,著书而后能讲学,讲学而后能成圣贤。

此读书之法也。

夫读书之道,在博学而审问,慎思而明辨,笃行而力行。

博学而审问,则无所不知;慎思而明辨,则无所不晓;笃行而力行,则无所不至。

此读书之道也。

读书之法,先须识其大义,然后能究其辞,究辞而后能明其义,明义而后能察其理,察理而后能成文,成文而后能著书,著书而后能讲学,讲学而后能成圣贤。

此读书之法也。

夫读书之道,在虚心静气,专志守一,不偏不倚,不骄不躁。

虚心则能受教,静气则能养性,专志则能专心,守一则能持之以恒。

此读书之道也。

读书之法,在广求博览,涉猎群书,不拘一格,不泥一理。

广求博览,则无所不识;涉猎群书,则无所不晓;不拘一格,则无所不至;不泥一理,则无所不达。

此读书之道也。

朱熹《读书要诀》翻译:读书的方法,在于循序渐进,熟读深思。

这两个方面缺一不可。

致知的途径在于格物,物格而后知至。

读书的方法,在于心到、眼到、口到。

这三个方面中,心到最为关键,心既到,眼和口自然也跟上了。

这就是读书的方法。

读书的大道,主要在于心,心既得,那么文字自然通顺。

所以孔子说:“学而时习之,不亦说乎?”这是说学者能够读书。

读书的方法,首先明白其大义,然后才能理解其微言,这是读书的顺序。

大义既明,微言自见,然后才能讲解其辞,研究其义,考察其理,然后才能成文,然后才能著书,然后才能讲学,然后才能成为圣贤。

![[原创]朱子读书法](https://uimg.taocdn.com/dac1afd5d4bbfd0a79563c1ec5da50e2524dd14c.webp)

朱子读书法元四明程氏辑. 程名端礼. 号畏斋.端礼窃闻之朱子曰:为学之道,莫先於穷理。

穷理之要,必在乎读书。

读书之法,莫贵乎循序而致精。

而致精之本,则又在於居敬而持志。

此不易之理也。

其门人与私淑之徒,会萃朱子平日之训,而节序其要,定为读书法六条如左。

弘谋按朱子自定读书之法。

一曰循序渐进。

一曰熟读精思。

二者固尽其要。

而此六条者. 则後人集其说而推明之者也。

考庆源辅氏.先以居敬持志。

次及循序渐进。

而江东书院讲义. 则先之循序渐进。

而以居敬持志终焉。

夫居敬持志. 固循序致精之本。

但在初学.似难遽责之使然。

莫若先引以朱子之所自定。

然後进之虚心涵泳。

切己体察。

著紧用力。

而终之以居敬持志。

则由是以渐进於大学。

於为学之序似较顺。

故是编采程氏所辑。

而辅氏之说。

则俟善学者参观而自喻之。

循序渐进。

朱子曰。

以二书言之. 则通一书而後及一书。

以一书言之. 篇章句字。

首尾次第.亦各有序而不可乱。

量力所至而谨守之。

字求其训。

句索其旨。

未得乎前. 不敢求乎後。

未通乎此. 不敢志乎彼。

如是. 则志定理明. 而无疏易陵躐之患矣。

若奔程趁限。

一向趲著了。

则看犹不看也。

近方觉此病痛不是小事。

元来道学不明。

不是上面欠工夫。

乃是下面无根脚。

其循序渐进之说如此。

熟读精思。

朱子曰。

荀子说诵数以贯之。

见得古人诵书。

亦记遍数。

乃知横渠教人读书必须成诵。

真道学第一义。

遍数已足. 而未成诵。

必欲成诵。

遍数未足.虽已成诵。

必满徧数。

但百遍时. 自是强五十遍。

二百遍时.自是强一百遍。

今人所以记不得。

说不去。

心下若存若亡。

皆是不精不熟。

所以不如古人。

学者观书。

读得正文。

记得注解。

成诵精熟。

注中训释文意。

事物名件。

发明相穿纽处.一一认得. 如自己做出底一般。

方能玩味反覆。

向上有通透处。

其熟读精思之学如此。

虚心涵泳。

朱子曰。

庄子说吾与之虚而委蛇。

既虚了. 又要随他曲折去。

读书须是虚心方得。

圣贤说一字是一字。

自家只平著心.去秤停他。

都使不得一豪杜撰。

今人读书. 多是心下先有个意思. 却将圣贤言语来凑。

读书之法大抵观书先须熟读,使其言皆若出于吾之口,继以精思,使其意皆若出于吾之心,然后可以有得尔。

至于文义有疑,众说纷错①,则亦虚心静虑,勿遽②取舍于其间。

先使一说自为一说,而随其意之所之③,以验其通塞,则其尤无义理者,不待观于他说而先自屈矣。

复以众说互相诘难,而求其理之所安,以考其是非,则似是而非者,亦将夺于公论④而无以立矣。

大率⑤徐行却立⑥,处静观动,如攻坚木,先其易者而后其节目⑦;如解乱绳,有所不通则姑置而徐理之。

(选自朱熹《童蒙须知》)[注释]①纷错:纷繁错杂。

②遽(j ?SPA N仓促。

③之所之:到所要去的地方,即顺着文章的思路去想。

④夺于公论:被公认的见解所更改。

⑤大率:大多。

⑥却立:后退站立,形容小心谨慎。

⑦节目:木头节子,即关键之处。

9.解释下列句中加点的词。

(4分)(1 )然后可以有得尔▲(2 )则其尤无义理者▲(3)不待观于他说而先自屈矣▲ (4)复以众说互相诘难▲10.下列加点的虚词意思和用法相同的一项是(▲ )(2分)A.勿遽取舍于其间其恕乎!己所不欲,勿施于人。

(《论语十则》)B.以验其通塞属予作文以记之(《岳阳楼记》)C.而求其理之所安何陋之有(《陋室铭》)D.则似是而非者长跪而谢之(《唐雎不辱使命》)11.用现代汉语翻译下列句子。

(2分)如解乱绳,有所不通则姑置而徐理之。

翻译:▲12.选文先提出▲的观点,接着分析了如何读书,最后运用两个比喻分别论证了▲和▲的读书方法。

(用自己的话回答)(3分)(参考答案及评分标准)9. (4分)(1)这样(2)特别,尤其(3)屈服(4)再,又(每小题1分,意对即可10. (2分)B 11 . (2分)如解开缠乱在一起的绳子,有所不通的地方就暂且放在那儿慢点去处理它。

12 . (3分)读书应熟读精思读书要先易后难;读书要平心静气,从容处之,不能急躁。

参考译文:看书大多数都必须先要熟读,让书上的语句都好像出自于我的嘴巴,紧接着就精心地思考,让它的道理好像都出自于我的心里所想的,这样以后可以有所收获了。

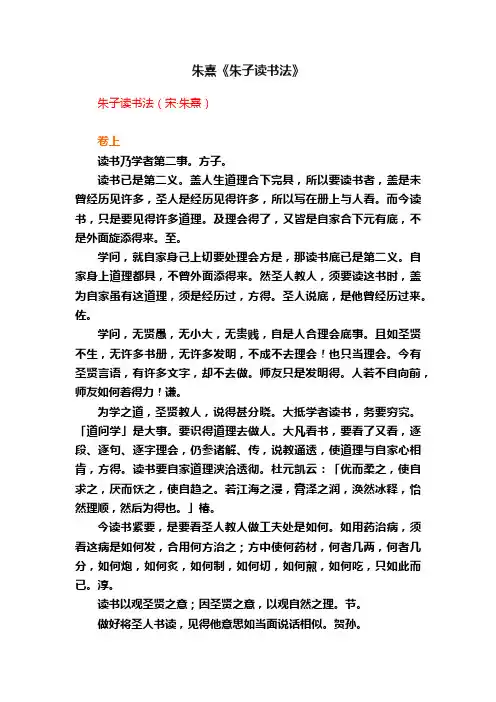

朱熹《朱子读书法》朱子读书法(宋·朱熹)卷上读书乃学者第二事。

方子。

读书已是第二义。

盖人生道理合下完具,所以要读书者,盖是未曾经历见许多,圣人是经历见得许多,所以写在册上与人看。

而今读书,只是要见得许多道理。

及理会得了,又皆是自家合下元有底,不是外面旋添得来。

至。

学问,就自家身己上切要处理会方是,那读书底已是第二义。

自家身上道理都具,不曾外面添得来。

然圣人教人,须要读这书时,盖为自家虽有这道理,须是经历过,方得。

圣人说底,是他曾经历过来。

佐。

学问,无贤愚,无小大,无贵贱,自是人合理会底事。

且如圣贤不生,无许多书册,无许多发明,不成不去理会!也只当理会。

今有圣贤言语,有许多文字,却不去做。

师友只是发明得。

人若不自向前,师友如何着得力!谦。

为学之道,圣贤教人,说得甚分晓。

大抵学者读书,务要穷究。

「道问学」是大事。

要识得道理去做人。

大凡看书,要看了又看,逐段、逐句、逐字理会,仍参诸解、传,说教通透,使道理与自家心相肯,方得。

读书要自家道理浃洽透彻。

杜元凯云:「优而柔之,使自求之,厌而饫之,使自趋之。

若江海之浸,膏泽之润,涣然冰释,怡然理顺,然后为得也。

」椿。

今读书紧要,是要看圣人教人做工夫处是如何。

如用药治病,须看这病是如何发,合用何方治之;方中使何药材,何者几两,何者几分,如何炮,如何炙,如何制,如何切,如何煎,如何吃,只如此而已。

淳。

读书以观圣贤之意;因圣贤之意,以观自然之理。

节。

做好将圣人书读,见得他意思如当面说话相似。

贺孙。

圣贤之言,须常将来眼头过,口头转,心头运。

方子。

开卷便有与圣贤不相似处,岂可不自鞭策!祖道。

圣人言语,一重又一重,须入深去看。

若只要皮肤,便有差错,须深沉方有得。

从周。

人看文字,只看得一重,更不去讨他第二重。

僩。

读书,须是看着他缝罅处,方寻得道理透彻。

若不见得缝罅,无由入得。

看见缝罅时,脉络自开。

植。

文字大节目痛理会三五处,后当迎刃而解。

学者所患,在于轻浮,不沉着痛快。

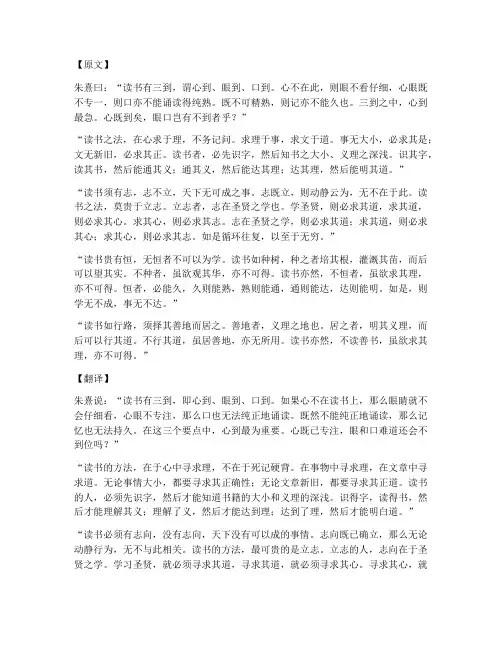

【原文】朱熹曰:“读书有三到,谓心到、眼到、口到。

心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,则口亦不能诵读得纯熟。

既不可精熟,则记亦不能久也。

三到之中,心到最急。

心既到矣,眼口岂有不到者乎?”“读书之法,在心求于理,不务记问。

求理于事,求文于道。

事无大小,必求其是;文无新旧,必求其正。

读书者,必先识字,然后知书之大小、义理之深浅。

识其字,读其书,然后能通其义;通其义,然后能达其理;达其理,然后能明其道。

”“读书须有志,志不立,天下无可成之事。

志既立,则动静云为,无不在于此。

读书之法,莫贵于立志。

立志者,志在圣贤之学也。

学圣贤,则必求其道,求其道,则必求其心。

求其心,则必求其志。

志在圣贤之学,则必求其道;求其道,则必求其心;求其心,则必求其志。

如是循环往复,以至于无穷。

”“读书贵有恒,无恒者不可以为学。

读书如种树,种之者培其根,灌溉其苗,而后可以望其实。

不种者,虽欲观其华,亦不可得。

读书亦然,不恒者,虽欲求其理,亦不可得。

恒者,必能久,久则能熟,熟则能通,通则能达,达则能明。

如是,则学无不成,事无不达。

”“读书如行路,须择其善地而居之。

善地者,义理之地也。

居之者,明其义理,而后可以行其道。

不行其道,虽居善地,亦无所用。

读书亦然,不读善书,虽欲求其理,亦不可得。

”【翻译】朱熹说:“读书有三到,即心到、眼到、口到。

如果心不在读书上,那么眼睛就不会仔细看,心眼不专注,那么口也无法纯正地诵读。

既然不能纯正地诵读,那么记忆也无法持久。

在这三个要点中,心到最为重要。

心既已专注,眼和口难道还会不到位吗?”“读书的方法,在于心中寻求理,不在于死记硬背。

在事物中寻求理,在文章中寻求道。

无论事情大小,都要寻求其正确性;无论文章新旧,都要寻求其正道。

读书的人,必须先识字,然后才能知道书籍的大小和义理的深浅。

识得字,读得书,然后才能理解其义;理解了义,然后才能达到理;达到了理,然后才能明白道。

”“读书必须有志向,没有志向,天下没有可以成的事情。

朱熹读书之法

朱熹,字元晦,号晦庵,是我国南宋时期著名的理学家、教育家。

他不仅在哲学思想上有着卓越的贡献,还在读书方法上给后人留下了宝贵的经验。

朱熹倡导一种系统、深入的读书方法,被概括为“朱熹读书之法”。

他认为读书不仅是增长知识的手段,更是修身养性的过程。

他主张读书要“虚心涵泳,切己体察”,即读书时要保持一种虚心、专注的态度,深入体会书中的道理,同时要结合自己的生活经验进行反思和体察。

朱熹强调读书要有目的、有计划。

他提倡“循序渐进”的读书方法,即要先读基础书籍,再读深奥的著作,不能好高骛远。

此外,他还倡导“熟读精思”的方法,即要深入阅读经典著作,反复思考其中的道理,达到融会贯通的境界。

朱熹读书之法的核心思想是“格物致知”。

他认为通过研究事物可以获得知识,而这种知识不仅是理论上的,还包括实践上的。

他主张通过实践来验证所学的知识,这样才能真正掌握知识。

这种思想体现了朱熹的务实精神和对知识的追求。

朱熹的读书方法不仅对古代中国有着深远的影响,也对现代人的学习有着重要的指导意义。

他的方法提醒我们,读书不仅是获取知识的过程,更是提升自我修养的过程。

我们需要保持一种虚心的态度,深入体会书中的道理,结合自己的生活经验进行反思和体察。

同时,我们也需要有计划、有目的地读书,循序渐进地提升自己的知识水平和素养。

通过不断地学习和实践,我们可以不断地完善自己,成为更加有智慧、有修养的人。

昔朱熹,字元晦,号晦庵,宋末理学大家,以读书为终身之业。

其读书之法,严谨而精细,实为后世学者所推崇。

余闻其读书之故事,不胜向往,遂笔录其读书之法,以飨读者。

朱熹读书,首重经典。

谓经典者,经世济国之宝典,治国安民之圭臬也。

故其读书,必从《周易》、《尚书》、《诗经》、《礼记》、《春秋》等五经始。

五经之外,尚有《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》等四书,亦为朱熹所重视。

朱熹曰:“读经书,须先读注解,以明其义;次读正文,以究其理。

”盖欲学者先明经义,后究其理,以达致知明理之境。

朱熹读书,讲究循序渐进。

其曰:“读书之道,贵在循序渐进,不可躐等而进。

”朱熹认为,读书如登山,须步步为营,不可急于求成。

故其读书,先从易读之书入手,渐次深入。

初读《论语》、《孟子》,次读《大学》、《中庸》,最后方读《周易》、《尚书》等经书。

如此,学者方能逐渐积累知识,深化理解。

朱熹读书,注重思考与质疑。

其曰:“读书而不思,则罔;思而不学,则殆。

”朱熹认为,读书贵在思考,只有通过思考,方能领悟书中的真谛。

故其读书,常以质疑之心去阅读,对书中所言,不轻信不盲从。

如有疑问,必究其根源,直至明白为止。

朱熹读书,重视实践与体验。

其曰:“读书而不行,则学无以致用;行而不学,则行而不远。

”朱熹认为,读书与行相结合,方能学以致用。

故其读书,不仅注重理论知识的学习,更注重将所学应用于实际生活。

朱熹曾言:“吾平生所学,无他,惟此四字而已:致知、格物、诚意、正心。

”此四字,即为朱熹读书与实践相结合的体现。

朱熹读书,注重品德修养。

其曰:“读书而能修身,则读书有益;读书而不能修身,则读书无益。

”朱熹认为,读书之目的是为了修身养性,而非单纯追求知识。

故其读书,常以修身养性为宗旨,力求做到知行合一。

朱熹读书之法,虽历经千年,仍具有极高的价值。

其读书之法,不仅对后世学者影响深远,亦为今人提供了宝贵的启示。

今人若欲读书有成,当效法朱熹,循序渐进,注重思考与质疑,将所学应用于实践,并注重品德修养。

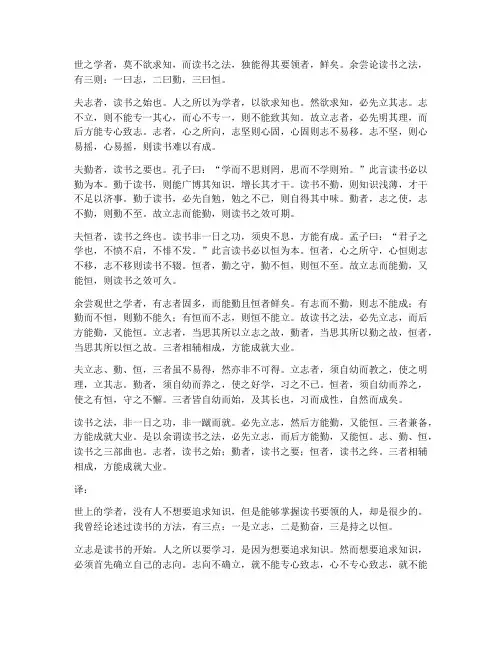

世之学者,莫不欲求知,而读书之法,独能得其要领者,鲜矣。

余尝论读书之法,有三则:一曰志,二曰勤,三曰恒。

夫志者,读书之始也。

人之所以为学者,以欲求知也。

然欲求知,必先立其志。

志不立,则不能专一其心,而心不专一,则不能致其知。

故立志者,必先明其理,而后方能专心致志。

志者,心之所向,志坚则心固,心固则志不易移。

志不坚,则心易摇,心易摇,则读书难以有成。

夫勤者,读书之要也。

孔子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”此言读书必以勤为本。

勤于读书,则能广博其知识,增长其才干。

读书不勤,则知识浅薄,才干不足以济事。

勤于读书,必先自勉,勉之不已,则自得其中味。

勤者,志之使,志不勤,则勤不至。

故立志而能勤,则读书之效可期。

夫恒者,读书之终也。

读书非一日之功,须臾不息,方能有成。

孟子曰:“君子之学也,不愤不启,不悱不发。

”此言读书必以恒为本。

恒者,心之所守,心恒则志不移,志不移则读书不辍。

恒者,勤之守,勤不恒,则恒不至。

故立志而能勤,又能恒,则读书之效可久。

余尝观世之学者,有志者固多,而能勤且恒者鲜矣。

有志而不勤,则志不能成;有勤而不恒,则勤不能久;有恒而不志,则恒不能立。

故读书之法,必先立志,而后方能勤,又能恒。

立志者,当思其所以立志之故,勤者,当思其所以勤之故,恒者,当思其所以恒之故。

三者相辅相成,方能成就大业。

夫立志、勤、恒,三者虽不易得,然亦非不可得。

立志者,须自幼而教之,使之明理,立其志。

勤者,须自幼而养之,使之好学,习之不已。

恒者,须自幼而养之,使之有恒,守之不懈。

三者皆自幼而始,及其长也,习而成性,自然而成矣。

读书之法,非一日之功,非一蹴而就。

必先立志,然后方能勤,又能恒。

三者兼备,方能成就大业。

是以余谓读书之法,必先立志,而后方能勤,又能恒。

志、勤、恒,读书之三部曲也。

志者,读书之始;勤者,读书之要;恒者,读书之终。

三者相辅相成,方能成就大业。

译:世上的学者,没有人不想要追求知识,但是能够掌握读书要领的人,却是很少的。

五年级语文上学期文言文阅读理解人教版班级:_____________ 姓名:_____________1. 阅读古文,完成练习。

观书之法三则(节选)(宋)朱熹读书,始①读,未知有疑;其次②,则渐渐有疑;中③则节节有疑。

过了这一番后,疑渐渐解,以至融会贯通,都无所疑,方始④是学⑤。

(注释):①始:开始。

②其次:读着读着。

③中:读到一半的时候。

④方始:才能称得上。

⑤学:学习。

[1]短文中的“疑”字可真多,我知道它的意思是_________,我还能写一个带有“疑”字的四字词语:_________。

[2]借助注释,用自己的话说说句子的大意。

读书,始读,未知有疑;其次,则渐渐有疑;中则节节有疑。

_________________________________________[3]朱子读书法是古代最有影响的读书方法论,是宋代理学家朱熹的学生汇集他的训导概括归纳出来的。

短文内容体现的是“朱子读书法”中的(______)(填序号)A.循序渐进 B.熟读精思 C.虚心涵泳 D.切己体察E.着紧用力 F.居敬持志[4]联系自己的读书体会,说说短文对你有什么启发?________________________________________________2. 课内阅读。

梁国杨氏(sìshì)之子九岁,甚(shèn shèng)聪惠。

孔君平诣(zhǐyì)其父,父不在,乃呼儿出。

为(wéi wèi)设果,果有杨梅。

孔指以示儿曰:“此是君家果。

”儿应(yīng yìng)声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽(qín qíng)。

”⑴给加点字选择正确读音。

⑵给下列句子中的“闻”字选择正确解释:A.听见;B.听见的事情、消息;C.有名望的;D.用鼻子嗅;E.姓。

①你号,今天有幸能见到你本人,真是百闻不如一见啊!()②西湖是全国闻名的风景区。

朱熹【宋】:泛观博取,不若熟读而精思。

意思是;大致地浏览,不如用心去钻研。

出自朱熹的《读书之法》“熟读精思”,一是“读”,二是“思”,讲的是读与想、学习与理解的关系。

“循序渐进”要求合理安排读书的先后次序,而“熟读精思”则要求在记忆的基础上理解,深刻领会所读之书的见解。

朱熹说:“泛观博取,不若熟读而精思”。

“读书之法,读一遍了,又思量一遍;思量一遍,又读一遍。

读诵者,所以助其思量,常教此心在上面流转。

若只口里读,心里不思量,看如何也记不仔细。

”由此可见,“熟读”就是要“使一书通透烂熟,都无记不记处”,“使其言皆若出于吾之口”,“精思”就是要“看得是了,未可便说道是,更须反复玩味”,“使其意皆若出于吾之心”。

朱熹“二十四字诀”读书法朱熹“二十四字诀”读书法朱熹,字无晦,晚年自称晦庵,江西婺源人。

他是南宋时的大理学家,是我国古代学习理论的集大成者,是孔子之后,我国封建社会重要的思想家、教育家和博学的学者之一。

朱熹十八岁即中进士,但一生为官不过十四年,大部分时间都用来读书讲学。

他在江西庐山创立的“白鹿洞书院“,是世界最早的哲学研究院之一,培养了大批学者。

朱熹幼年时很聪明,五岁即读《孝经》。

他一生读的书,汗牛充栋,浩如烟海,丰富的实践使他总结出读书方法“二十四字诀”,共从六个方面概括了他的读书经验。

一、循序渐进读书要按照书本的逻辑体系和学习者的智能水平有系统、有步骤、由低到高、由浅入深地循序渐进。

他说:“譬如登山,人多要至高处,不知自低处不理会,终无至高处之理。

”他反对“骤进”和“速成”,主张一步一个脚印渐进。

二、熟读精思“熟读精思”,一是“读”,二是“思”,讲的是读与想、学习与理解的关系。

“循序渐进”要求合理安排读书的先后次序,而“熟读精思”则要求在记忆的基础上理解,深刻领会所读之书的见解。

朱熹说:“泛观博取,不若熟读而精思”。

“读书之法,读一遍了,又思量一遍;思量一遍,又读一遍。

读诵者,所以助其思量,常教此心在上面流转。

有关读书的文言文阅读答案1. 关于读书的文言文关于读书的文言文有:1、读书之法,在循序而渐进,熟读而精思。

——南宋·朱熹《读书之要》译文:读书的方法就是要慢慢来、一点一点进行。

多读几遍,遇到问题多思考。

2、黑发不知勤学早,白发方悔读书迟。

——唐·颜真卿《劝学诗》译文:年轻的时候不知道努力学习,到老了才后悔读书太迟。

3、读书百遍,其义自见。

——晋·陈寿《三国志·魏志·王肃传》译文:读书上百遍,书意自然领会。

4、读书破万卷,下笔如有神。

——唐·杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》译文:博览群书,把书读透,这样落实到笔下,运用起来就会得心应手。

5、书到用时方恨少。

——明·佚名《增广贤文》译文:等到真正用到知识的时候才后悔自己学的知识太少了。

6、读书有三到,谓心到,眼到,口到。

——南宋·朱熹《训学斋规》译文:读书要专心一致,必定要三者到位。

7、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

——春秋·孔子弟子及其再传其弟子《论语·雍也》译文:懂得学习的人比不上喜爱学习的人;喜爱学习的人比不上以此为乐的人。

2. 关于读书的古文1、《劝学》唐代:颜真卿三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。

译文:每天三更半夜到鸡啼叫的时候,是男孩子们读书的最好时间。

少年时只知道玩,不知道要好好学习,到老的时候才后悔自己年少时为什么不知道要勤奋学习。

2、《冬夜读书示子聿》宋代:陆游古人学问无遗力,少壮工夫老始成。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

译文:古人在学习上不遗余力,年轻时下功夫,到老年才有所成就。

从书本上得来的知识毕竟不够完善,要透彻地认识事物还必须亲自实践。

3、《白鹿洞二首·其一》唐代:王贞白读书不觉已春深,一寸光阴一寸金。

不是道人来引笑,周情孔思正追寻。

译文:专心读书,不知不觉已经到了暮春时节,一寸光阴就像一寸黄金珍贵。

古人谈读书1则全文翻译:朱熹〔宋代〕他思维敏捷,求知欲强,从不羞于向下级请教。

一个人真正的知识在于认清自己知道什么,不知道什么。

默默知之,学而不厌,教而不厌。

我尝到读书有三遍,就是心、眼、口。

心不在此,眼不细看,心不专一,只念,从不记,记久了。

三者之中,心最急。

心到了,眼口没到。

建立一个学者的书房,第一是志向,第二是知识,第三是毅力。

有兴趣,就不愿意脏;有知识就知道自己知识无穷,不敢妄自菲薄。

比如河伯对大海的观察,就像青蛙对天空的观察,都是无知的。

如果有毅力,什么也做不成。

三者缺一不可。

古人谈读书1则全文翻译 2译文一个有才华、勤奋好学的人,不会羞于向地位比自己低、见识比自己少的人求教。

知道就是知道,不知道就是不知道。

这才是真正的智慧。

默默记住学过的东西,学习不满足,也不会累。

我曾经说:读书讲究“三到”,即读书时要专心,要认真看,要诵读。

心思不在书本上,那么眼睛就不会仔细看;心和眼既然没有专注统一,却只是随随便便地读,那么一定不会记住,就算记住了,也记不长久。

这三到中,心到最重要。

若心神集中了,眼和口还会不集中吗?读书人读书,第一要有志气,第二要有见识,第三要有毅力。

有志气,绝不会甘于低人一等;有知识就知道学无止境,有一点经验就不敢沾沾自喜。

比如河伯看海,井底之蛙看天,这些都是没有知识的;如果你有毅力,就没有做不到的事。

有志、知、持之以恒缺一不可。

注释敏:聪明。

好:喜好。

耻:以……为耻。

知:通“智”,聪明,智慧。

厌:满足。

诲:教导。

谓:说。

漫浪:随随便便。

急:要紧,重要。

盖:在句首,发语词。

士人:泛指知识阶层。

恒:恒心。

下流:下等,劣等。

断:副词,表示绝对、一定。

古人谈读书1则全文翻译 31、朱熹的读书方法“三到”具体指的是什么?三到:指的是心要悟到,眼要看到,口要读到。

心悟指思考,只有“悟”——反复品味,才能理解书中精义;眼要仔细看,才能全面准确地记住知识;嘴要读出声来,以便调动听觉、视觉的综合作用,增强记忆,帮助理解。

1.循原渐进在《朱子读书法》中朱熹说:〃穷理之要,必在于读书,读书之法莫贵于循序而致精。

"循序渐进,是朱熹反复强调且始终坚持的治学之方。

朱熹认为:"小学者,学其事;大学者,学其小学所学之所以"。

⑴小学只能教学生识一些字,做一些具体的事,从识字做事当中获得简单的基本的知识。

到了大学,就要领悟道理。

就是大学所规定的必修课程《四书》,也严格规定阅读次序:先《大学》,次《论语》、《孟子》,最后《中庸》。

文童,按一定顺序,一篇一篇地读;书,也按一定的顺序,就其内容上说,必然有其内在联系,由浅入深,由表及里,由个别到一般,由现象到本质。

这是符合人们的认知规律的,也是认知应当而且必然要湮循的。

朱熹还进一步指出,读书要从易到难,从浅到深,从近到远,急不得,也慢不得。

”所谓急不得者,功效不可急;所谓不可慢者,工夫不可慢。

”这是在告之读书人既不可急于求成,也不可松松垮垮,而要进度适当,方能见效。

我们从中可分析出朱熹主要是从三个方面论述循序渐进的含义:首先,学习的过程应当根据知识的难易程度确定次序,由浅入深, 由小及大。

他说:"事有大小,理无大小,故教人有秩而不可躍等"。

⑵并称:〃君子教人有序,先传以小者近者,后传以远者大者"。

其次,循序渐进也包括知识的积累和持之以恒的治学精神。

他注解《论语》"譬如为山"时指出:〃学者自强不息,则积小成多,中道而止,则前功尽弃⑶是说学习的进步或退步,主要取决于学习者的自觉性、持之以恒的精神。

其三,循序渐进的原则体现在读书上,就是读通了一本书后再去读另一本书;体现在读一本书上,就是要按照首尾篇童的顺序来读。

总而言之,"未明于前,勿求于后〃。

朱熹循序渐进的读书原则,主要是强调学习要有踏实的作风,追求扎扎实实的效果。

2、熟读精思朱熹强调读书必须反复阅读,在读书的遍数上要严格要求自己,一点不能偷工减料。

读书法朱熹大凡看书,要看了又看,逐段、逐句、逐字理会,仍参诸解、传,说教通透,使道理与自家心相肯,方得。

圣贤之言,须常将来眼头过,口头转,心头运。

读书,须是看着他那缝罅处,方寻得道理透彻。

若不见得缝罅,无由入得。

看见缝罅时,脉络自开。

读书,须是穷究道理彻底。

如人之食,嚼得烂,方可咽下,然后有补。

“学者读书,须是于无味处当致思焉。

至于群疑并兴,寝食俱废,乃能骤进。

”因叹:“骤进二字,最下得好,须是如此。

若进得些子,或进或退,若存若亡,不济事。

如用兵相杀,争得些儿小可一二十里地,也不济事。

须大杀一番,方是善胜。

为学之要,亦是如此。

”看文字,须大段着精彩看。

耸起精神,树起筋骨,不要困,如有刀剑在后一般!就一段中,须要透。

击其首则尾应,击其尾则首应,方始是。

不可按册子便在,掩了册子便忘却;看注时便忘了正文,看正文又忘了注。

须这一段透了,方看后板。

看文字,须要入在里面,猛滚一番。

要透彻,方能得脱离。

若只略略地看过,恐终久不能得脱离,此心又自不能放下也。

须是一棒一条痕!一掴一掌血!看人文字,要当如此,岂可忽略。

读书之法,先要熟读。

须是正看背看,左看右看。

看得是了,未可便说道是,更须反覆玩味。

少看熟读,反覆体验,不必想象计获。

只此三事,守之有常。

书宜少看,要极熟。

小儿读书记得,大人多记不得者,只为小儿心专。

一日授一百字,则只是一百字;二百字,则只是二百字。

大人一日或看百板,不恁精专。

人多看一分之十,今宜看十分之一。

宽着期限,紧着课程。

读书,小作课程,大施功力。

如会读得二百字,只读得一百字,却于百字中猛施工夫,理会子细,读诵教熟。

如此,不会记性人自记得,无识性人亦理会得。

若泛泛然念多,只是皆无益耳。

读书,不可以兼看未读者,却当兼看已读者。

读书不可贪多,且要精熟。

如今日看得一板,且看半板,将那精力来更看前半板,两边如此,方看得熟。

今人读书,看未到这里,心已在后面;才看到这里,便欲舍去了。

如此,只是不求自家晓解。

须是徘徊顾恋,如不欲去,方会认得。

朱熹的古诗文1. 《春日》

作者:朱熹(宋)

胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新。

等闲识得东风面,万紫千红总是春。

2. 《观书有感·其一》

作者:朱熹(宋)

半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。

问渠那得清如许?为有源头活水来。

3. 《偶成》

作者:朱熹(宋)

少年易老学难成,一寸光阴不可轻。

未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声。

4. 《水口行舟二首·其一》

作者:朱熹(宋)

昨夜扁舟雨一蓑,满江风浪夜如何?

今朝试卷孤篷看,依旧青山绿树多。

5. 《岱山岩访陈世德光同年》

作者:朱熹(宋)

一钱一剑出新州,五柳凭谁添酒筹。

岱壑何嫌松共老,碧波偏向桂招游。

6. 《次韵四十叔父白鹿之作》

作者:朱熹(宋)

诛茅结屋想前贤,千载遗踪尚宛然。

故作轩窗挹苍翠,要将弦诵答潺湲。

7. 《奉酬九日东峰道人溥公见赠之作》

作者:朱熹(宋)

几年回首梦云关,此日重来两鬓斑。

点检梁间新岁月,招呼台上旧溪山。

8. 《和林择之凤凰山韵》

作者:朱熹(宋)

木落髻鬟拥,湖平妆镜空。

荒亡馀旧事,惨澹只悲风。

9. 《南乡子·落日照楼船》

作者:朱熹(宋)

落日照楼船,稳过澄江一片天。

离绪悄危弦,永夜清霜透幕毡。

10. 《水调歌头·隐括杜牧之齐山诗》(部分)

作者:朱熹(宋)

江水浸云影,鸿雁欲南飞。

空翠渺烟霏。

读书之法

朱熹

大抵观书先须熟读,使其言皆若出于吾之口,继以精思,使其意皆若出于吾之心,然后可以有得尔。

至于文义有疑,众说纷错①,则亦虚心静虑,勿遽②取舍于其间。

先使一说自为一说,而随其意之所之③,以验其通塞,则其尤无义理者,不待观于他说而先自屈矣。

复以众说互相诘难,而求其理之所安,以考其是非,则似是而非者,亦将夺于公论④而无以立矣。

大率⑤徐行却立⑥,处静观动,如攻坚木,先其易者而后其节目⑦;如解乱绳,有所不通则姑置而徐理之。

(选自朱熹《童蒙须知》)

[注释]①纷错:纷繁错杂。

②遽(j?SPAN:仓促。

③之所之:到所要去的地方,即顺着文章的思路去想。

④夺于公论:被公认的见解所更改。

⑤大率:大多。

⑥却立:后退站立,形容小心谨慎。

⑦节目:木头节子,即关键之处。

9.解释下列句中加点的词。

(4分)

(1)然后可以有得尔▲(2)则其尤无义理者▲

(3)不待观于他说而先自屈矣▲(4)复以众说互相诘难▲

10.下列加点的虚词意思和用法相同的一项是(▲)(2分)

A.勿遽取舍于其间其恕乎!己所不欲,勿施于人。

(《论语十则》)

B.以验其通塞属予作文以记之(《岳阳楼记》)

C.而求其理之所安何陋之有(《陋室铭》)

D.则似是而非者长跪而谢之(《唐雎不辱使命》)

11.用现代汉语翻译下列句子。

(2分)

如解乱绳,有所不通则姑置而徐理之。

翻译:▲

12.选文先提出▲的观点,接着分析了如何读书,最后运用两个比喻分别论证了▲和▲的读书方法。

(用自己的话回答)(3分)

(参考答案及评分标准)9.(4分)(1)这样(2)特别,尤其(3)屈服(4)再,又(每小

题1分,意对即可 10.(2分)B 11.(2分)如解开缠乱在一起的绳子,有所不通的地方就暂且放在那儿慢点去处理它。

12.(3分)读书应熟读精思读书要先易后难;读书要平心静气,从容处之,不能急躁。

参考译文:

看书大多数都必须先要熟读,让书上的语句都好像出自于我的嘴巴,紧接着就精心地思考,让它的道理好像都出自于我的心里所想的,这样以后可以有所收获了。

至于那些对于文章道理有疑惑的地方,各家说法纷繁错杂,就也要虚心静静思索,不要匆忙急促地在各家意见中确定谁对谁错。

先假定一种说法自己单独列为一说,然后顺着文章的思路去想,来验证它思路的通畅和阻塞。

那么那些特别没有道理的说法,不等到和其他的学说相比较,就已经自己屈服了。

再用大家的言论互相诘问反驳,然后寻求它的道理的稳妥,来考证它的正确或错误,那么好像是对其实是错的,也将被公众承认的说法所否定而不能成立了。

一般情况下,慢慢地停下来看,用平静的心态来观察发展变化,如攻击坚硬的木头,先攻击它的容易的地方而再攻击它的关键之处;如解开缠乱在一起的绳子,有所不通的地方就暂且放在那儿慢点去处理它。