模式识别统计决策理论

- 格式:ppt

- 大小:1.06 MB

- 文档页数:64

模式识别的基本理论与方法模式识别是人工智能和计算机科学领域中的一个重要分支,也是现代科学技术中广泛应用的一种技术手段。

它涉及到从大量的数据中自动识别出某种模式的过程,其应用领域非常广泛,如人脸识别、指纹识别、语音识别等领域。

一、模式识别的基本理论模式是事物或现象中简单重复的部分或整体,模式识别是通过对数据进行分类、聚类等方式分析、发现事物或现象中的规律性,并将其应用于实际生产和科学研究中。

模式识别的基本理论主要包括数据分析、统计学、人工神经网络及算法模型等。

1. 数据分析数据分析是模式识别的一个重要组成部分,它是指通过对数据进行收集、分析、处理和应用,从中发现有用的信息以及可用于决策或预测的模型。

数据分析可以采用统计学、机器学习、人工神经网络等方法,无论采用何种方法,数据分析的目的都是找到数据表达的规律和模式。

2. 统计学统计学是模式识别所使用的数学工具之一,主要通过收集和分析数据来提供决策支持和预测结果。

统计学的主要应用领域包括控制过程、质量控制、风险评估和数据挖掘等。

3. 人工神经网络人工神经网络是一种基于人类大脑神经结构的人工智能技术,它通过对输入的数据进行处理、学习,将数据转换为信号输出,以此模拟人脑的神经网络功能。

人工神经网络可以应用于图像识别、音频识别等领域。

4. 算法模型算法模型是模式识别的基本理论之一,它是指在进行数据分析和处理的时候所采用的算法模型。

常用的算法模型包括决策树、支持向量机、神经网络等。

二、模式识别的方法模式识别的方法主要包括监督学习、无监督学习和半监督学习。

1. 监督学习监督学习是指在训练模型时,数据集中已知了对应的标签或类别信息。

监督学习的主要步骤是将已知数据输入到模型中进行训练,训练好的模型之后可以将未知的数据进行分类或预测处理。

监督学习包括分类和回归两种类型。

2. 无监督学习无监督学习是指在训练模型时,数据集中没有对应的标签或类别信息。

无监督学习的主要步骤是将数据输入到模型中进行训练,训练好的模型之后可以从数据中提取出特定的模式、结构或规律。

1、模式识别主要由四部分组成:数据获取、预处理、特征提取和选择、分类决策。

2、预处理的目的就是去除噪声,加强有用的信息。

3、特征提取和选择是为了有效地实现分类识别,对原始数据进行变换,得到最能反映分类本质的特征。

4、分类决策就是在特征空间中用统计方法把被识别的对象归为某一类。

5、统计决策理论是处理模式分类问题的基本问题之一,它对模式分析和分类器的设计有着实际的指导意义。

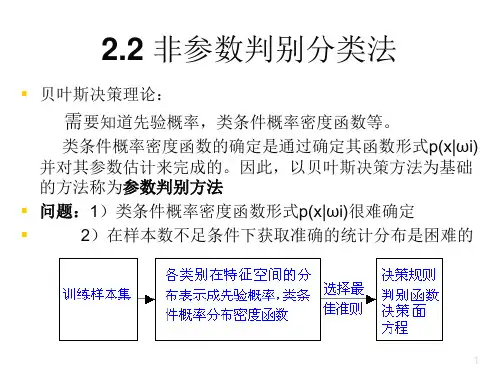

6、几种常用的决策规则:(1)基于最小错误率的贝叶斯决策(尽量减少分类的错误)(2)基于最小风险的贝叶斯决策(考虑各种错误造成的不同损失)(3)在限定一类错误率条件下是另一类错误率为最小的两类别决策(限制其中某一类错误率不得大于某个常数而是另一类错误率尽可能小)(4)最小最大决策(5)序贯分类法(先用一部分特征来分类,逐步加入特征以减少分类损失)(6)分类器(基于上面的四种决策规则对观察向量x进行分类是分类器设计的主要问题)7、对观察样本进行分类是模式识别的目的之一。

8、在分类器设计出来以后总是以错误率的大小,通常来衡量其性能的优劣。

9、再利用样本集设计分类器的过程中,利用样本集估计错误率是个不错的选择。

10、对于错误率的估计问题可分为两种情况:(1)对于已设计好的分类器,利用样本来估计错误率。

(2)对于为设计好的分类器,需将样本空间分成两部分,即分为设计集和检验集,分别用以设计分类器和估计错误率。

线性判别函数1、在实际问题中,我们往往不去恢复类条件概率密度,而是利用样本集直接设计分类器。

即首先给定某个判别函数类,然后利用样本集确定出判别函数类中的未知参数。

2、将分类器设计问题转化为求准则函数极值的问题,这样就可以利用最优化技术解决模式识别问题。

3、决策树,又称多级分类器,是模式识别中进行分类的一种有效方法,对于多类或多峰分布问题,该方法尤为方便。

利用数分类器可以把一个复杂的多类别分类问题转化为若干个简单的分类问题来解决。

它不是企图用一种算法、一个决策规则去把多个类别一次分开,而是采用分级的形式,是分类问题逐步得到解决。

1、什么叫模式?什么叫模式识别?

模式主要有两重含义,一是代表事物(个体或一组事物)的模板或原型,二是表征事物特点的特征或性状的组合。

识别就是把对象分门别类地认出来。

识别就是再认知的过程。

模式识别就是对模式的区分和认识,把对象根据其特征归到若干类别中适当的一类。

2、模式识别的主要方法?

模板匹配:首先对每个类别建立一个或多个模版

输入样本和数据库中每个类别的模版进行比较,求相关或距离

根据相关性或距离大小进行决策

优点:直接、简单

缺点:适应性差

形变模版

统计方法:根据训练样本,建立决策边界(decision boundary)

统计决策理论——根据每一类总体的概率分布决定决策边界

判别式分析方法——给出带参数的决策边界,根据某种准则,由训练样本决定“最

优”的参数

句法方法:许多复杂的模式可以分解为简单的子模式,这些子模式组成所谓“基元”

每个模式都可以由基元根据一定的关系来组成

基元可以认为是语言中的词语,每个模式都可以认为是一个句子,关系可以认

为是语法

模式的相似性由句子的相似性来决定

优点:适合结构性强的模式

缺点:抗噪声能力差,计算复杂度高

神经网络:进行大规模并行计算的数学模型

具有学习、推广、自适应、容错、分布表达和计算的能力

优点:可以有效的解决一些复杂的非线性问题

缺点:缺少有效的学习理论

3、监督模式识别与非监督模式识别的区别?。

模式识别教学大纲一、课程概述模式识别是一门涉及计算机科学、数学和统计学等多个领域的学科,旨在让学生了解和掌握模式识别的基本概念、原理和应用。

本课程将介绍模式识别的主要方法和技术,并通过实践案例,培养学生的模式识别能力和实践应用能力。

二、教学目标1. 理解模式识别的基本概念和原理;2. 掌握常用的模式识别方法和技术;3. 能够运用模式识别技术解决实际问题;4. 培养学生的团队合作和创新思维能力。

三、教学内容1. 引言和基本概念1.1 模式识别的定义和应用领域1.2 模式识别的相关概念:样本、特征、分类等2. 模式识别方法2.1 统计模式识别2.1.1 贝叶斯决策理论2.1.2 最大似然估计和最大后验概率估计 2.1.3 参数估计和模型选择2.2 数学模式识别2.2.1 线性回归和逻辑回归2.2.2 主成分分析和典型相关分析2.2.3 支持向量机和神经网络2.3 深度学习2.3.1 卷积神经网络2.3.2 循环神经网络2.3.3 长短时记忆网络3. 特征提取与选择3.1 特征抽取方法3.1.1 基于统计的特征提取3.1.2 基于图像处理的特征提取3.1.3 基于频域分析的特征提取3.2 特征选择方法3.2.1 信息增益和卡方检验3.2.2 嵌入式特征选择3.2.3 过滤式特征选择4. 分类与评估4.1 经典分类算法4.1.1 K近邻算法4.1.2 决策树算法4.1.3 朴素贝叶斯算法4.2 模型评估和交叉验证4.2.1 准确率、精确率、召回率和F1值 4.2.2 ROC曲线和AUC值4.2.3 K折交叉验证和留一法5. 实践案例分析5.1 图像识别5.1.1 手写数字识别5.1.2 人脸识别5.2 语音识别5.2.1 声纹识别5.2.2 语音情感识别5.3 生物信息识别5.3.1 DNA序列识别5.3.2 蛋白质结构识别四、教学方法1. 理论讲授:通过教师讲解,介绍模式识别的基本概念、原理和方法。

2. 实践操作:组织学生进行编程实践,实现模式识别算法并应用于案例分析。

统计模式识别的原理与⽅法1统计模式识别的原理与⽅法简介 1.1 模式识别 什么是模式和模式识别?⼴义地说,存在于时间和空间中可观察的事物,如果可以区别它们是否相同或相似,都可以称之为模式;狭义地说,模式是通过对具体的个别事物进⾏观测所得到的具有时间和空间分布的信息;把模式所属的类别或同⼀类中模式的总体称为模式类(或简称为类)]。

⽽“模式识别”则是在某些⼀定量度或观测基础上把待识模式划分到各⾃的模式类中去。

模式识别的研究主要集中在两⽅⾯,即研究⽣物体(包括⼈)是如何感知对象的,以及在给定的任务下,如何⽤计算机实现模式识别的理论和⽅法。

前者是⽣理学家、⼼理学家、⽣物学家、神经⽣理学家的研究内容,属于认知科学的范畴;后者通过数学家、信息学专家和计算机科学⼯作者近⼏⼗年来的努⼒,已经取得了系统的研究成果。

⼀个计算机模式识别系统基本上是由三个相互关联⽽⼜有明显区别的过程组成的,即数据⽣成、模式分析和模式分类。

数据⽣成是将输⼊模式的原始信息转换为向量,成为计算机易于处理的形式。

模式分析是对数据进⾏加⼯,包括特征选择、特征提取、数据维数压缩和决定可能存在的类别等。

模式分类则是利⽤模式分析所获得的信息,对计算机进⾏训练,从⽽制定判别标准,以期对待识模式进⾏分类。

有两种基本的模式识别⽅法,即统计模式识别⽅法和结构(句法)模式识别⽅法。

统计模式识别是对模式的统计分类⽅法,即结合统计概率论的贝叶斯决策系统进⾏模式识别的技术,⼜称为决策理论识别⽅法。

利⽤模式与⼦模式分层结构的树状信息所完成的模式识别⼯作,就是结构模式识别或句法模式识别。

模式识别已经在天⽓预报、卫星航空图⽚解释、⼯业产品检测、字符识别、语⾳识别、指纹识别、医学图像分析等许多⽅⾯得到了成功的应⽤。

所有这些应⽤都是和问题的性质密不可分的,⾄今还没有发展成统⼀的有效的可应⽤于所有的模式识别的理论。

1.2 统计模式识别 统计模式识别的基本原理是:有相似性的样本在模式空间中互相接近,并形成“集团”,即“物以类聚”。

模式识别是人工智能的一个重要应用领域,其方法主要包括以下几种:

统计模式识别:基于统计原理,利用计算机对样本进行分类。

主要方法有基于概率密度函数的方法和基于距离度量的方法。

结构模式识别:通过对基本单元(如字母、汉字笔画等)进行判断,是否符合某种规则来进行分类。

这种方法通常用于识别具有明显结构特征的文字、图像等。

模糊模式识别:利用模糊集合理论对图像进行分类。

这种方法能够处理图像中的模糊性和不确定性,提高分类的准确性。

人工神经网络:模拟人脑神经元的工作原理,通过训练和学习进行模式识别。

常见的神经网络模型有卷积神经网络(CNN)、循环神经网络(RNN)等。

支持向量机(SVM):通过找到能够将不同分类的样本点最大化分隔的决策边界来进行分类。

SVM在处理高维数据和解决非线性问题时具有较好的性能。

决策树:通过树形结构对特征进行选择和分类。

决策树可以直观地表示分类的决策过程,但易出现过拟合问题。

集成学习:通过构建多个弱分类器,并将其组合以获得更强的分类性能。

常见的集成学习方法有bagging、boosting等。

在实际应用中,根据具体任务的需求和数据特点,可以选择适合的模式识别方法。

同时,也可以结合多种方法进行综合分类,以提高分类的准确性和稳定性。

模式识别模式识别(Pattern Recognition)是指对表征事物或现象的各种形式的(数值的、文字的和逻辑关系的)信息进行处理和分析,以对事物或现象进行描述、辨认、分类和解释的过程,是信息科学和人工智能的重要组成部分。

模式识别又常称作模式分类,从处理问题的性质和解决问题的方法等角度,模式识别分为有监督的分类(Supervised Classification)和无监督的分类(Unsupervised Classification)两种定义1:借助计算机,就人类对外部世界某一特定环境中的客体、过程和现象的识别功能(包括视觉、听觉、触觉、判断等)进行自动模拟的科学技术。

所属学科:测绘学(一级学科);摄影测量与遥感学(二级学科)定义2:一类与计算机技术结合使用数据分类及空间结构识别方法的统称。

所属学科:地理学(一级学科);数量地理学(二级学科)定义3:昆虫将目标作为一幅完整图像来记忆和识别。

所属学科:昆虫学(一级学科);昆虫生理与生化(二级学科)定义4:主要指膜式识别受体对病原体相关分子模式的识别。

所属学科:免疫学(一级学科);概论(二级学科);免疫学相关名词(三级学科)模式识别研究内容:模式还可分成抽象的和具体的两种形式。

前者如意识、思想、议论等,属于概念识别研究的范畴,是人工智能的另一研究分支。

我们所指的模式识别主要是对语音波形、地震波、心电图、脑电图、图片、照片、文字、符号、生物传感器等对象的具体模式进行辨识和分类。

模式识别研究主要集中在两方面,一是研究生物体(包括人)是如何感知对象的,属于认识科学的范畴,二是在给定的任务下,如何用计算机实现模式识别的理论和方法。

前者是生理学家、心理学家、生物学家和神经生理学家的研究内容,后者通过数学家、信息学专家和计算机科学工作者近几十年来的努力,已经取得了系统的研究成果。

应用计算机对一组事件或过程进行辨识和分类,所识别的事件或过程可以是文字、声音、图像等具体对象,也可以是状态、程度等抽象对象。