气血与人体的关系

- 格式:ppt

- 大小:2.91 MB

- 文档页数:34

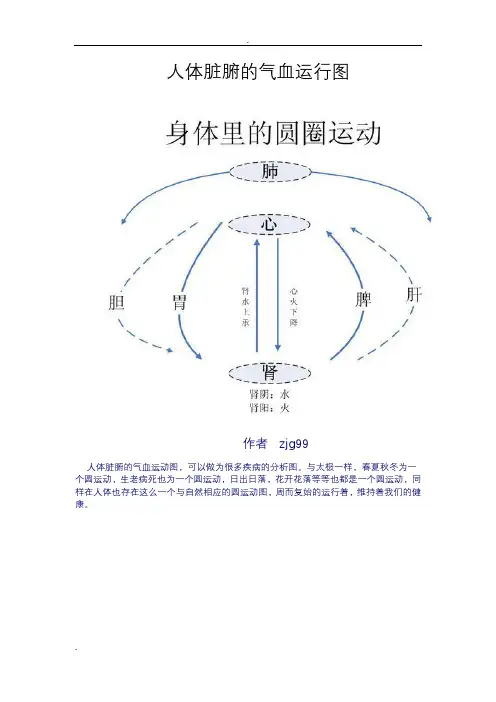

人体脏腑的气血运行图作者zjg99人体脏腑的气血运动图,可以做为很多疾病的分析图。

与太极一样,春夏秋冬为一个圆运动,生老病死也为一个圆运动,日出日落,花开花落等等也都是一个圆运动,同样在人体也存在这么一个与自然相应的圆运动图,周而复始的运行着,维持着我们的健康。

这个圆运动以脾与胃为中心点,脾与胃,一个主升一个主降。

肝胆相随之,共同来运行水火,阴阳。

以达到水火相济,阴阳平行。

而疾病的发生,则是因此圆运动的某一处失常,而使整个圆动发生障碍。

饮入于胃,游溢精气,上输于脾。

脾气散精于肝,上归于肺,通调水道,下输膀胱。

水精四布,五经并行,合于四时五脏阴阳,揆度以为常也。

饮食进入胃,其中营养精微物质通过肾阳的温醺,在脾的运化升清作用下,与肝的疏泄作用上归到肺,在肺中与清气结合化为赤血传到心,再通过肺的肃降功能,通调水道功能传到肾,而糟魄入膀胱。

胃主受纳,主降,糟魄物质则走肠而排出。

这是机休整个对食物的新城代过程。

也就是圆运动过程。

糖尿病的异常与这个圆运动的那些方面有关呢?第一,糖尿病消瘦快。

肌肉,脂肪组织委缩。

脾主四肢肌肉,所以与脾关系大。

脾的功能是吸收运化升清精微物质,脾功能失常后,精微物质无法运化,无法给机体利用,所以消瘦。

现代医学认为:糖尿病是胰腺的分泌腺分泌胰岛素不足,所以根本原因是胰腺的问题。

而在中医里面,《难经·四十二难》说:“脾重二斤三两,扁广三寸,长五寸,有散膏半斤,主裹血,温五脏,主藏意。

”。

《中医大辞典》谓:“散膏,脾脏周围的一种组织”,又说:“有人认为散膏可能是胰腺。

”清·叶霖在《难经正义·四十二难》中说“散膏”,“胰,附脾之物,形长方,重约三、四两,横贴胃后,……与胆汁入小肠同路,所生之汁,能消化食物,其质味甜,或名之甜肉云。

”[3]叶氏明确提出“散膏”即“胰腺”。

山雷先生亦认可叶氏之说,其在《难经汇注笺正·卷中·四十二难》说:“谓有散膏半斤,则脾不中虚,膏何可贮,今西国学者,谓胃后有甜肉一条,长约五寸,……所生之汁,如口中津水,则古所谓散膏半斤,盖即指此。

中医经络学气血运行与身体健康的关系中医经络学是中医学中的重要分支,研究人体经络系统的结构、功能和调节机制。

经络系统是中医学中的重要概念,它是人体内部的一套相对独立的系统,负责气血的运行和营养物质的输送。

气血的运行与身体健康密切相关,下面将从气血的运行、调节与身体健康的关系等方面进行论述。

一、气血的运行与经络学经络学认为,人体内部存在着经络系统,它是由经脉和络脉组成的。

经脉是体内气血运行的通道,经络是经脉所经过的特定部位和组织。

气血的运行主要通过经脉完成,经络则相当于血管和神经系统的结合体,通过调节经络的状态来影响气血的运行。

经络系统是一个开放的系统,与全身的器官、组织相互联系。

中医经络学认为,气血通过经络的输送使全身处于一个动态平衡的状态,从而保证人体的正常生理功能。

气血的运行对于身体健康起着至关重要的作用。

二、气血运行的功能与调节1. 营养供应与废物排出:气血的运行过程中,通过经络系统将营养物质输送到各个组织和器官,从而满足身体的营养需求。

同时,经络也是废物和代谢产物排出的通道,有助于维持内环境的稳定。

2. 协调调节功能:气血的运行在全身范围内进行,通过经络系统将不同部位的气血连接起来,实现了各个组织和器官之间的相互调节和协调。

这种相互联系的功能有助于身体的整体平衡和协调。

3. 免疫调节:气血的运行也与免疫系统密切相关。

中医经络学认为,经络系统是气血和免疫系统相互联系的桥梁,通过调节经络的状态来调节免疫功能,提高机体的抵抗力。

三、气血运行与身体健康的关系中医经络学认为,气血的运行与身体健康密切相关。

当气血运行顺畅,经络畅通无阻时,身体各个系统和器官可以正常运行,人体的健康状态较佳。

相反,当气血运行不畅、经络阻塞时,就容易导致各种疾病的发生。

气血的运行与身体健康的关系体现在以下几个方面:1. 疾病防治:气血的运行是疾病的防治关键。

中医经络学认为,通过调节气血的运行状态,可以调节机体的免疫功能,提高身体的抵抗力,从而预防和治疗疾病。

8个部位看出是否气血不足气血充足的女性脸色红润,有活力。

在日常,我们常会听到一些女性说自己气血不足,容易发虚。

那么究竟是不是感觉虚弱,浑身无力,脸色差就可以判断自己气血不足呢?中医建议,女性不妨从八个细节来判断。

8个部位看出是否气血不足气血不足是中医的概念,气血不足的患者主要以女性居多。

气和血都是生命的载体,共同滋润身体,使身体正常协调地运作。

而女性由于经期、体质等方面的原因下,使身体容易出现气血不足的情况。

所谓“气”,是指使人体器官发挥机能的动力,在生理上具有保持活力、温暖人体、防御外邪等功能。

“气”就像是人体的“汽油”,推动五脏六腑的运行,使体表保持正常温度,防御各种病毒入侵。

中医所说的“血”则有两层含义,其一是指西医讲的流动在脉管中的“血液”,具有营养和滋润全身的生理功能;其二是指与“气”同在的运行载体,中医有句话叫“气为血之帅,血为气之母”,气推动血的运行,血濡养气的充盛。

如果把人体比作生长植物的话,气就是阳光,血就是雨露,二者共同作用于人体,使其茁壮成长。

这一点,不仅对整个人体如此,对每一个脏腑也是如此。

气和血可以在人体的一些细节中发现出来,只要分辨出这些小细节,就能认清各个脏腑气血的运行状态,有助于预知疾病、保持健康。

1、看眼睛主要看眼睛的色泽和清澈度。

小孩子都有一双清澈的眼睛,而“人老珠黄”一般是形容中年人。

眼睛清澈明亮、神采奕奕,说明气血充足;眼白的颜色混浊、发黄,就表明肝脏气血不足;眼白与肺和大肠的关系密切,如果眼白有血丝,多为肺部和大肠有热;眼袋很大则说明脾虚;眼睛干涩、眼皮沉重,也代表气血不足;如果两目呆滞,晦暗无光,是气血衰竭的表现。

2、看耳朵耳朵是人体的缩影,几乎所有脏器的变化都能从耳朵上表现出来,其中关系最密切的就是肾。

人常说“耳朵大有福”,耳朵厚大的人,是肾气充足的表现;耳朵薄而小的人,多为肾气亏虚。

耳朵较大,柔软,肉多骨少,耳垂饱满,表明这个人先天的营养状况很好;耳朵偏小,僵硬,肉少骨多,耳垂薄,代表这人的体质属于先天不足。

气血的中医理论基础气血是人体脏腑、经络等一切组织器官进行生理活动的物质基础,而气血的生成与运行又有赖于脏腑生理机能的正常。

那么今天就和阿虎小编一起,了解一下气血的中医理论基础是什么。

一、概述气是运动着的精微物质,主要有推动、温煦等作用,属于阳.血基本上是指血液。

津液,是体内一切正常水液的总称。

血和津液都是液态物质,有营养、滋润的作用,属于阴。

气血是构成人体的基本物质,也是维持人体生命活动的基本物质。

也是人体脏腑生理活动的产物,也是他们生理活动的物质基础。

二、气血关系气与血都由人身之精所化,而相对言之,则气属阳,血属阴,具有互根互用的关系。

气有推动、激发、固摄等作用,血有营养、滋润等作用。

故《难经·二十二难》说:“气主呴之,血主濡之。

”气是血液生成和运行的动力,血是气的化生基础和载体,因而有“气为血之帅,血为气之母”的说法。

1、气为血之帅气为血之帅,包含气能生血、气能行血、气能摄血三个方面。

① 气能生血气能生血,是指血液的化生离不开气作为动力。

血液的化生以营气、津液和肾精作为物质基础,在这些物质本身的生成以及转化为血液的过程中,每一个环节都离不开相应脏腑之气的推动和激发作用,这是血液生成的动力。

② 气能行血气能行血,是指血液的运行离不开气的推动作用。

血液的运行有赖于心气、肺气的推动及肝气的疏泄调畅。

③ 气能摄血气能摄血,是指血液能正常循行于脉中离不开气的固摄作用。

气能摄血主要体现在脾气统血的生理功能之中。

2、血为气之母血为气之母,包含血能养气和血能载气两个方面。

① 血能养气血能养气,是指气的充盛及其功能发挥离不开血液的濡养。

在人体各个部位中,血不断地为气的生成和功能活动提供营养,故血足则气旺。

② 血能载气血能载气是指气存于血中,依附于血而不致散失,赖血之运载而运行全身。

三、人之所有者血与气耳《素问·调经论》“人之所有者,血与气耳”。

气与血是构成人体的基本物质,也是人体生命活动的动力和源泉,它来源于水谷,化生于脏腑,既是脏腑经络功能的动力,又是脏腑功能活动的产物。

中医里的气和血气不足则胖,血不足则瘦;胖瘦皆在气血间。

从中医角度来讲,人体的气有肝气、肺气、肾气、脾气、卫气、营气、宗气等。

气是生命之本。

古人说:“气聚则生,气散则亡。

”《难经》说“气者,人之根本也,根绝则茎叶枯矣。

”意思说,气是生命的精髓。

自然界中,风起云涌,风吹草动,这都是气在运动。

水能可以转化为电能,风能可以转化为热能。

在人体中,能量也可以相互转化,肾水可以转化为肾气,血可以转化为汗,水谷可以转化为血……总之,身体内精、气、血、津、液的相互转化及新陈代谢都是靠气来实现的,我们称这一能量转化的过程为“气化”。

人体气足,气化功能就强;人体气虚,气化功能就弱。

气化功能强大,可以化邪、化湿、化寒、化毒、化脂、化瘤、祛百病,即便是吃了一些有害物质,也没有多大关系,身体很快能将它“气化”,代谢出体外。

这就是人们常说的“正气内存,邪不可干”。

所以,气决定着一个人的健康长寿。

气虽然是生命之本,但是气又不能太过,过犹不及,著名的中医大师朱丹溪曾说过:“气有余便是火。

” 张景岳说:“气不足便是寒。

”气是人体的动力,血是这个动力的源泉;《黄帝内经》说:“人之所有者,血与气耳。

”中医有“血为气之母,气为血之帅”之说。

气和血一阴一阳,气无形而动,属阳,血有形而静,属阴。

血无气的统帅和推动,就无法到达身体需要的地方;气无血作为基础,气就变成了身体里的邪火。

中医里叫“百病生于气”。

天地是个大宇宙,人体是个小宇宙,风是天地之气,太阳是火,太阳光照射到海面就是火在下降,火降之后,阳光的热量把海水蒸发成了水蒸气,冉冉上升,在天空中形成了云,云降而为雨,水又回到了地面。

天地之气就是这样水升火降,周而复始。

人体内的火脏是心,水脏是肾,心火下降,温暖肾水,肾水就会上升,中医称为“肾水上承”。

《格致余论》说:“人之有生,心为火居上,肾为水居下,水能升而火有降,一升一降,无有穷已,故生意有焉。

”上火是什么?上火就是该下降的火不下降了。

中医气血对人体的重要性人们常说“人活一口气”、“三寸气在”等等,这里所说的“气”,实际上是指人的生命活动,也是中医所说气的基本含义。

确切地说,人体的气是指推动人体生命运行的能量,它有很强的活力,能在人体内运行不息而又无形可见,是构成和维持人体生命活动的基本要素之一。

气难以用肉眼观察到,所以说它“无形”。

气在体内运行不息,从而推动和调控着人的呼吸、心跳、血液循环、新陈代谢等生命活动的进行。

气是脏腑功能活动的动力所在,气是生命的表征。

气是由精化生的。

人体之气由三部分组成,即先天之气、水谷之气和自然界的清气(亦称“天气”)。

所以《灵枢·刺节真邪篇》说:“真气者,所受于天,与谷气并而充身者也。

”真气,即人体的一身之气;天,在此应含有先天之气的“天”及天气之“天”两层意思;谷气,则是水谷之气的简称。

人体之气的生成,需要通过多个脏腑,特别是肾、脾、胃、肺三脏功能的综合作用。

如先天之气由先天之精所化生,而先天之精藏于肾,故有“先天之气在肾”之说。

先天之气的生成,与肾主藏精的功能密切相关,因此,称肾为“生气之根”。

水谷之气由水谷之精所化生。

饮食物通过胃的受纳、脾的运化始能化生水谷之精,因而水谷之气的生成与脾胃的纳运功能关系十分密切。

《内经》说:“谷不入,半日则气衰,一日则气少矣。

”就是对脾胃功能重要意义的强调。

所以,脾被称为“生气之源”。

自然界的清气,不仅要依靠肺的呼吸作用才能源源不断地进入体内,同时,肺吸入的清气与水谷之气结合而成的“宗气”,聚积在胸中以后,也需要通过肺的宣发和肃降作用,才能布散到周身上下,以发挥其生理效应。

因此,肺被称为“生气之主”。

总之,人体之气的生成,主要取决于两方面:一是来源要充足,或者说要有足够的原料,这就需要先天禀赋充足、后天饮食营养丰富,以及吸入的自然界清气源源不断;二是肺、脾(胃)、肾三脏的功能正常且配合协调,才能保障气的来源充足。

三脏之中,又以脾、肺两脏的功能更为重要。

气血通的原理气血通是中医理论中的一个重要概念,也被认为是健康和疾病的关键要素之一。

中医认为,气和血是人体内最基本的物质,也是维持生命活动和运行的重要能源。

气血通畅与否直接关系到人体的健康状况和机能状态。

本文将从中医角度详细探讨气血通的原理和作用。

一、气血的概念和作用中医认为,气是一种无形的物质,也是人体生命活动的基本能量。

气分为天然气和内气两种类型,天然气通过呼吸吸入体内,而内气来源于脏腑组织的功能活动。

气的作用主要有推动血液循环、温煦脏腑、抵御外邪等。

血是一种有形的物质,主要由红细胞、白细胞和血小板等构成。

血液在体内循环输送氧气、养分和各种生化物质,同时还具有温养脏腑、调节体温、抗病毒等功能。

气血是密切相关的,互为生命活动的基础。

气行则血行,血行则气行。

只有气血相互协调、相互通畅,才能维持人体内部的平衡状态,保持健康。

二、气血通的意义气血畅通不仅对于维持人体正常的生命活动至关重要,而且也是中医理论中预防和治疗疾病的核心要素。

气血通畅有以下几个重要意义:1. 保持机体生命活动的需求:气和血是人体生命活动的能源,通过循环输送养分和能量到全身各个组织和器官。

只有气和血流动畅通,才能保证组织器官的正常功能,维持生命的不断运行。

2. 保持脏腑功能的平衡:中医认为,气和血是脏腑功能的重要基础。

气的充盈通过活化脏腑的功能,而血的滋养则保证脏腑的正常代谢。

气血通畅有助于调节脏腑功能的平衡状态,维护人体健康。

3. 保持情绪和心理状态的稳定:中医认为,气血畅通与心理情绪的稳定有密切关系。

气血通畅可以帮助调节心理情绪,使人保持心情愉快,增强人体的抗压能力,防止情绪失调及相关的心理疾病的发生。

4. 预防和治疗疾病:中医认为,身体的疾病往往与气血阻滞有关。

气血不通是疾病发生的先兆,而气血通畅则是疾病康复的前提。

通过调理气血的运行,可以预防疾病的发生和促进康复。

三、气血通的原理气血通的原理主要是通过调节和促进气的运行和血液循环,从而维持人体内外的平衡状态。

中医基础知识之气血气血是构成人体和维持人体生命活动的基本物质,是脏腑,经络等组织器官进行生理活动的物质基础。

同时也是脏腑生理活动的产物,机体在进行生理活动而需要的能量来源于气血,而气血的生成和代谢,又依赖于脏腑、经络等组织器官的正常生理活动。

故气血与脏腑等组织之间,始终存在着相互为用的密切关系,维持着人体正常生理功能活动。

一、气1、气的基本概念这里的气指人体之气,是构成人体和维持人体生命活动的最基本的物质。

既是人体赖以生成的物质,又是脏腑组织功能活动的总称。

气有两种形式:一是聚而成形的,如脏腑、形体的。

二是无形的,呈弥漫状态,在体内流动不息,如体内的宗气和元气等。

气是一种物质,具有运动的属性。

气的不同运动形式,体现了各种不同的生理功能,人体脏腑组织的生理功能就是气的功能表现。

人体之气,来源于父母的先天之精气,饮食物中的水谷精气和存在于自然界的清气。

通过肺、脾胃和肾等脏腑生理功能的综合作用而生成。

2、气的生理功能(1)推动作用: 气的推动作用是指气具有激发和促进作用,能促进人的生长、发育、生殖以及各个脏器、经络等组织器官的生理功能,推动血液的运行和生成。

所以,气的推动激发作用好,机体生理功能就正常,气的推动作用弱,就会出现生长发育迟缓、早衰等脏腑经络功能减弱,血行瘀滞、水湿停聚、浮肿等异常现象。

(2)温煦作用:温煦作用是指气通过气化产生热量,使人温暖,祛除寒湿,气的温煦作用好,就能使人保持体温恒定,若温煦作用减弱,就会出现四肢怕冷,脏腑功能减弱,血液的运行和津液的输布功能都会受影响,机体失于温煦之寒象。

(3)防御作用:是指气有护卫全身肌表,防御外邪入侵的作用“正气存内,邪不可干”。

若气的防御作用减弱,人体的抗病能力就下降,容易招致各种疾病的侵袭,人体出现亚健康现象也是气的防御作用明显低下的表现.(4)固摄作用:气的固摄作用主要体现在对血、津液等液态物质,具有防止其无故流失和对脏器位置的固护作用。

具体表现在:固摄汗液、尿液、唾液、胃液、肠液、血液、精液等,控制分泌和排泄,不使其无故流失;固护人体内各脏器不移位,不下垂。

中医“气血津液病证”概述一、气血津液病证的生理病理表现1.气、血、津、液是构成人体五脏六腑的基本物质,也是维持生命活动的重要精微物质。

《素问·调经论》云:“人之所有者,血与气耳。

”此处的“血”包含了津液的概念。

气、血、津、液遍布全身,无处不到。

气、血、津、液之间在生理上关系密切,病理上相互影响。

2.气和血既是人体生命活动的动力和源泉,又是脏腑功能活动的产物。

《难经·二十二难》概括了气与血的生理功能:“气主煦之,血主濡之。

”两者相互依存,相互资生,相互为用。

《石室秘录·论气血》云:“气生血,而血无奔铁之忧;血生气,而气无轻躁之害。

此气血之两相须而相得也。

”津、液是人体正常水液的总称,对维持人体生理活动至为重要,诸如脏腑之濡润、肌肤之润泽、关节之滑利、骨髓之充盈,无不与津液的润滋养有关。

3.津液代谢失常多继发于脏腑病变,而由津液代谢失常所形成的病理产物又可加重脏腑病变,使病情进一步发展。

外感或内伤等致病因素导致脏腑功能失调,进而出现气、血、津、液运行失常、输布失度、生成不足或亏损过度,是气血津液病证的基本病机。

二、气血津液病证与他脏关系五脏六腑病证均与气血津液失常有关。

气机郁滞引起的郁证,血溢脉外引起的血证,水液停聚引起的痰饮,津液输布失常引起的消渴,阴阳失调、腠理不固、营卫失和引起的汗证,气血阴阳失衡引起的内伤发热,气机逆乱、升降乖戾、气血阴阳不相顺接的厥证,气血阴阳亏损、日久不复引起的虚劳,气虚痰湿偏盛引起的肥胖,以及正虚邪结,气、血、痰、湿、毒蕴结引起的癌病等。

临床应将气血津液病证与他系病证互参,审证求机,详辨主次,灵活运用。

三、气血津液病证的辨治气血津液病证的辨证当分清虚实。

气血津液运行失常者多属实证,当以通导疏利为原则;气血津液亏虚耗损者多属虚证,当以滋补助益为原则。

本章病证繁多,病机复杂,临床治疗需注意疾病虚实之间的转化,根据疾病不同阶段的病机特点,进行辨证论治。

气为血之帅,血为气之母——中医气血学说展开全文气和血是构成人体和营养人体的物质基础,是人体生命活动的动力源泉,宜充足协调、运行正常。

若因某些原因,可致“气血不和,百病乃变化而生”。

现代社会,人们的生活频率加快,工作压力、精神压力等增大,气血虚弱、气血失调及亚健康状态的病症时常出现,特别是女性,加上特有的生理特点,月经、胎孕、产育和哺乳以及更年期的影响,更容易出现气血失常的表现。

只有气血旺盛,才能达到正气存内,邪不可干的健康状态。

健康是财富的根本,我们每一个人都需要提高自我保健意识,做到未病早防,有病早治。

气和血关系密切,气为血之帅,血为气之母,两者相互依存,相互作用,中医理论认为:气血不足,用补法;气血失调,用治法。

因此仅仅补是不够的,必须补气结合,调根治本。

下面就气虚、血虚、气血俱虚,气血相互滋生,相互转化的关系以及现研究进展,进一步阐述,希望对您有一定的帮助。

气血病的证候,一方面为气血亏虚,主要有气虚、血虚,属虚证的范畴;一方面为气血运行失常,主要表现为气滞、血瘀,一般属实证的范畴。

临床尚有气陷、气不固、气脱、血脱等证,一般是气、血虚特殊表现;所谓气逆、气闭,一般属气滞范畴;所谓血热、血寒、实际即血分的热证、寒证。

一、气虚类证气虚类证包括气虚、气陷、气不固、气脱。

气虚证是指元(真)气不足,气的推动、温煦、固摄、防御、气化等功能减退,或脏腑组织的机能活动减退所表现的虚弱证候。

气虚证见少气懒言,声音低微,呼吸气短,神疲乏力,或有头晕目眩,自汗,活动后诸症加重,舌质淡嫩,脉虚等。

气虚证的形成,常由久病、重病或劳累过度,而使元气耗损;或因先天不足、后天饮食失调,而使元气生成匮乏;或因年老体弱,脏腑机能衰退而元气自衰等导致。

由于元气不足,脏腑机能衰退,故出现气短、声低、懒言、神疲、乏力;气虚不能上荣,则头晕目眩;卫气虚弱,不能固护肤表,故为自汗:“劳则气耗”,所以活动劳累后诸症加重;营气虚不能上承于舌,故舌淡嫩;气虚鼓动血行之力不足,故脉象虚弱。

中医认识疾病的三个原理一、阴阳平衡原理中医认为,人体的健康与阴阳平衡密切相关。

阴阳是中医理论中的核心概念,它是对事物相对而言的两个方面的描述。

阴阳的变化和相互作用在人体内部以及人体与外界环境之间发挥着重要作用。

在中医理论中,阴阳有着相互依存、相互制约的关系。

阴阳平衡是人体健康的基础,而阴阳失衡则是疾病产生的根源。

如果人体的阴阳失衡,就会导致疾病的发生。

中医治疗疾病的方法之一就是通过调整人体的阴阳平衡,以达到治疗疾病的目的。

二、气血运行原理中医认为,气血是维持人体正常生理功能的重要物质基础。

气血的运行状况直接影响着人体各个器官系统的功能状态。

正常情况下,气血应该顺畅运行,保持平衡。

如果气血运行不畅,就会导致疾病的发生。

中医治疗疾病的方法之一就是通过调整气血的运行状况,以达到治疗疾病的目的。

中医认为,气血运行不畅的原因可能是气虚、血瘀、气滞等。

针对不同的原因,中医会采用不同的治疗方法,如针灸、中药等,来调整气血的运行状况,促进健康。

三、脏腑功能调节原理中医认为,人体内部有五脏六腑,它们各自担负着不同的功能。

五脏包括心、肝、脾、肺、肾,六腑包括胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦。

每个脏腑都有其独特的功能和作用。

中医认为,疾病的发生与脏腑功能失调密切相关。

如果某个脏腑的功能出现问题,就会导致疾病的发生。

中医治疗疾病的方法之一就是通过调节脏腑功能,以达到治疗疾病的目的。

中医会根据患者的具体情况,采用针灸、中药等不同的方法,来调节脏腑功能,促进健康。

总结:中医认识疾病的三个原理是阴阳平衡原理、气血运行原理和脏腑功能调节原理。

这些原理是中医理论的重要组成部分,贯穿于中医的临床实践中。

通过调整阴阳平衡、气血运行和脏腑功能,中医可以有效地治疗疾病,促进人体健康。

中医的治疗方法独特而细致,具有很高的临床应用价值。

在现代医学的发展中,中医的价值逐渐被重视和认可,为人们提供了更多治疗疾病的选择。

中医大师陈玉琴健康养生到到到怎样观察人体的气血状况中医大师陈玉琴健康养生的观察人体气血状况方法中医学认为,气血充足且平衡是维持人体健康的重要条件。

中医大师陈玉琴在长期的临床实践中总结出了一套观察人体气血状况的方法,以下将详细介绍。

首先,观察面色。

面部是人体气血运行的反映,面色可以反映出人的气血情况。

面色红润、光泽明亮、气色好的人,说明其气血充盈;而面色苍白、无华、无光泽的人,说明其气血相对不足。

此外,面色出现黄、紫或青灰等异常颜色,也都可能与气血运行不畅有关。

其次,观察舌苔。

中医中,舌苔被视为人体的“气血之镜”。

舌苔的颜色、厚薄、湿润程度可以反映人体的气血情况。

淡白的舌苔可能代表气血不足;黄腻的舌苔则可能代表湿热气滞。

此外,若是舌苔白而干燥,可能暗示阴液不足;若是舌苔厚薄不一,可能暗示气血运行不畅。

第三,观察舌体。

舌体的颜色、形态、纹理等也与气血状况有关。

例如,舌体颜色红润、舌体胖大的人,可能代表气血充盈;而舌体颜色苍白、较小、舌体形态松软的人,可能代表气血不足。

此外,如果舌面出现裂纹、瘀斑或齿痕等异常,也可能与气血运行异常有关。

此外,还可通过观察人体五官的情况来判断气血状况。

中医认为,眼睛是心脏的窗口,眼神明亮有神,说明心血充盈;若眼神呆滞无神,可能代表心血不足。

鼻子是肺的开窍之地,如果鼻子常常堵塞,流涕不止,可能暗示肺气不通畅。

耳朵则与肾气有关,听力清晰、耳垂红润的人,代表肾气充盈;若听力下降、耳垂苍白,可能说明肾气不足。

最后,观察体表的皮肤状况。

皮肤是气血运行的外在表现,呈现出色素正常、弹性好、光泽度好的状态,代表气血运行良好;而皮肤干燥、无弹性或出现色素沉着,可能与气血不足有关。

此外,若皮肤上出现青筋凸起、瘀斑或斑点等异常情况,也可能与气血运行异常有关。

综上所述,中医大师陈玉琴通过长期的实践总结出了观察人体气血状况的方法。

通过观察面色、舌苔、舌体、五官以及皮肤等方面的情况,可以初步判断人体气血的情况,从而指导调养和治疗。

人体脏腑的气血运行图作者 zjg99人体脏腑的气血运动图,可以做为很多疾病的分析图。

与太极一样,春夏秋冬为一个圆运动,生老病死也为一个圆运动,日出日落,花开花落等等也都是一个圆运动,同样在人体也存在这么一个与自然相应的圆运动图,周而复始的运行着,维持着我们的健康。

这个圆运动以脾与胃为中心点,脾与胃,一个主升一个主降。

肝胆相随之,共同来运行水火,阴阳。

以达到水火相济,阴阳平行。

而疾病的发生,则是因此圆运动的某一处失常,而使整个圆动发生障碍。

饮入于胃,游溢精气,上输于脾。

脾气散精于肝,上归于肺,通调水道,下输膀胱。

水精四布,五经并行,合于四时五脏阴阳,揆度以为常也。

饮食进入胃,其中营养精微物质通过肾阳的温醺,在脾的运化升清作用下,与肝的疏泄作用上归到肺,在肺中与清气结合化为赤血传到心,再通过肺的肃降功能,通调水道功能传到肾,而糟魄入膀胱。

胃主受纳,主降,糟魄物质则走肠而排出。

这是机休整个对食物的新城代谢过程。

也就是圆运动过程。

糖尿病的异常与这个圆运动的那些方面有关呢?第一,糖尿病消瘦快。

肌肉,脂肪组织委缩。

脾主四肢肌肉,所以与脾关系大。

脾的功能是吸收运化升清精微物质,脾功能失常后,精微物质无法运化,无法给机体利用,所以消瘦。

现代医学认为:糖尿病是胰腺的内分泌腺分泌胰岛素不足,所以根本原因是胰腺的问题。

而在中医里面,《难经·四十二难》说:“脾重二斤三两,扁广三寸,长五寸,有散膏半斤,主裹血,温五脏,主藏意。

”。

《中医大辞典》谓:“散膏,脾脏周围的一种组织”,又说:“有人认为散膏可能是胰腺。

”清·叶霖在《难经正义·四十二难》中说“散膏”,“胰,附脾之物,形长方,重约三、四两,横贴胃后,……与胆汁入小肠同路,所生之汁,能消化食物,其质味甜,或名之甜肉云。

”[3]叶氏明确提出“散膏”即“胰腺”。

张山雷先生亦认可叶氏之说,其在《难经汇注笺正·卷中·四十二难》说:“谓有散膏半斤,则脾不中虚,膏何可贮,今西国学者,谓胃后有甜肉一条,长约五寸,……所生之汁,如口中津水,则古所谓散膏半斤,盖即指此。