第二章 耳与脏腑经络的关系

- 格式:ppt

- 大小:684.50 KB

- 文档页数:41

66.耳穴与内脏有何关系?耳针治病如何选穴?

中医认为,耳朵和脏腑经络有着密切的关系。

有六条阳经的经脉分别循行于耳中与耳的周围。

耳不但通过经络与脏腑有着密切的关系,同时耳又与脏腑的生理、病理直接有关。

如肾气通于耳,肾和则耳能闻五音。

肺气虚则少气……是以耳聋。

耳针疗法选穴原则:一是根据病变部位选穴。

在疾病定位后,可以在耳郭上选取相应的耳穴,如胃痛选胃穴;泄泻选大肠、小肠穴;肩痛选肩穴等。

二是根据中医理论选穴。

如肺主皮毛,开窍于鼻,皮肤病和肺病时,可以选肺穴;心与小肠相表里,心病、小肠病可选小肠穴亦可选心穴;耳为肾之外窍,耳鸣可以选肾穴;心开窍于舌,舌红、舌烂可以选心穴;肝开窍于目,目赤红肿可以选肝穴,如比等。

三是根据现代医学知识选穴。

如月经不调选内分泌;胃肠疾病选交感;关节痛选皮质下等。

四是根据临床经验选穴。

高血压病选高血压点和降压沟,目疾选耳尖穴等。

总之,耳穴治病首先确定病变所在部位,然后在耳郭的相应部位选穴,也可以根据脏腑经络学说取穴。

针柄在穴区内寻找反应点,点即压痛作为治疗部位。

针刺前,一定要严格消毒。

采用5分的毫针,进针的深度以不透过软骨为原则,通常留针30分钟。

可在耳穴上压丸或压菜籽,用胶布固定在耳穴上,效果好,而且便于在家中操作。

耳针选穴要少而精,多取患侧,有时也取健侧,或双侧同用。

耳与脏腑的相应关系

耳针疗法是采用针刺或其他方法刺激耳郭上的特定腧穴以防治疾病的一种方法。

其治疗范围较广,操作方便。

耳郭特定腧穴不仅对于疾病的治疗有特殊的效果,而且对疾病的诊断亦有一定参考意义。

运用耳穴诊治疾病,早在《灵枢·五邪》中就有记载:“邪在肝,则两胁中痛,寒中,恶血在内取耳间青脉,以去其掣。

”唐代《备急千金要》有取耳中穴治疗马黄、黄疸、寒暑疫毒等病的记载。

历代医学文献也有介绍用针、灸、熨、按摩、耳道塞药和吹药等方法刺激耳郭,以防治疾病。

可见中医利用耳穴诊治疾病的历史已相当久远。

耳与脏腑的相应关系

耳与脏腑的关系密切,据《黄帝内经》、《难经》等书记载,耳与五脏均有生理功能上的联系。

如《灵枢·脉度》说:“肾气通于耳,肾和则耳能闻五音矣。

”《难经·十四难》说:“肺主声,令耳闻声。

”后世医家在论述耳与脏腑关系时更为细,如《证治准绳》说:“肾为耳窍之主,心为耳窍之客。

”《厘正按摩要述》进一步将耳郭分为心、肝、脾、肺、肾五部,曰“耳珠属肾,耳轮属脾,耳上轮属心,耳皮肉属肺,耳背玉楼属肝”,说明耳与脏腑在生理上是息息相关的。

通过观察耳郭形态和色泽的改变,可判断脏腑的病理变化,诊断、治疗疾病。

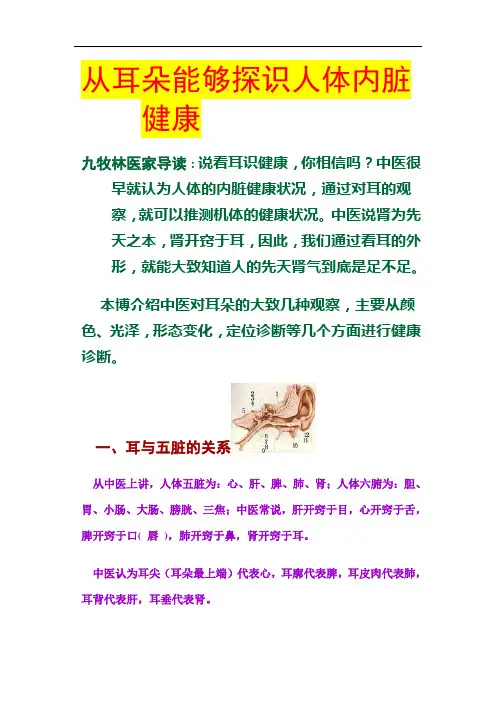

从耳朵能够探识人体内脏健康九牧林医家导读:说看耳识健康,你相信吗?中医很早就认为人体的内脏健康状况,通过对耳的观察,就可以推测机体的健康状况。

中医说肾为先天之本,肾开窍于耳,因此,我们通过看耳的外形,就能大致知道人的先天肾气到底是足不足。

本博介绍中医对耳朵的大致几种观察,主要从颜色、光泽,形态变化,定位诊断等几个方面进行健康诊断。

一、耳与五脏的关系从中医上讲,人体五脏为:心、肝、脾、肺、肾;人体六腑为:胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦;中医常说,肝开窍于目,心开窍于舌,脾开窍于口( 唇),肺开窍于鼻,肾开窍于耳。

中医认为耳尖(耳朵最上端)代表心,耳廓代表脾,耳皮肉代表肺,耳背代表肝,耳垂代表肾。

二、耳与肾脏的关系中医认为肾为先天之本,肾开窍于耳。

通过看耳的外形,就能大致知道人的先天肾气到底是足不足。

耳朵下通肾气,若耳珠厚实,表示肾气强,身体健康;相反,若耳珠软而薄,则肾气弱,多精神恍惚,意志薄弱,也易患上神经衰弱。

比如,从耳朵的外部形状方面来说,耳朵较大,肉多骨少,耳垂饱满,耳朵柔软,这就表示此人的先天营养状况不错,先天肾气足;相反,假若一个人的耳朵偏小,肉少骨多,耳垂薄薄的,耳朵僵硬,代表这人在母体里没有获得充足的营养,体质就是属于先天不足。

再如,从耳朵的的颜色、光泽方面来说,我们可以从耳部整体而言,正常人的耳红润而有光泽,这是先天肾精充足的表现;如果耳朵干枯没有光泽,反应机体肾精不足。

三、诊断耳朵的方法(1)耳朵定位诊断从就耳的定位诊断来说,我们观察不难发现,人体各部位在耳朵上的分布,就像一个倒置的胎儿。

耳垂相当于面部,当因“上火”而致牙齿、牙龈肿痛时,或脸上长小疙瘩时,可以用拇指和食指揉捏耳垂,或者在耳垂上点刺放血,有很好的治疗效果。

经常按捏耳垂,还有美容养颜的作用。

正对耳孔开口处凹陷,叫耳甲腔,这个地方相当于胸腔内脏器官。

经常刺激这个部位,对血液和循环系统有保健作用。

可将食指放到耳孔处,拇指放到耳的背面对捏即可。

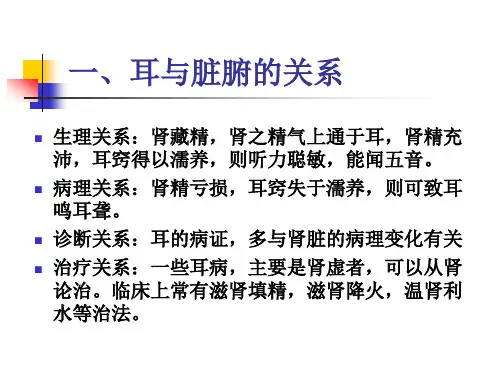

耳与脏腑的关系五脏六腑中,耳与肾、心、肝、胆、脾、肺的关系较为密切。

㈠耳与肾络属关系肾开窍于耳,耳与肾同属于水,表里相应,足少阴肾经之络入于耳中。

如《素问.阴阳应象大论》说:“肾主耳在窍为耳”。

《备急千金要方》说:“肾主耳,耳是肾之余。

”现代研究亦认为,内耳与肾的某些组织在结构与反应上,具有某些共同性。

《素问.缪刺论》说:“邪客于手足少阴太阴足阳明之络,此五络皆会于耳中。

”《血证论》说:“陈修园曰:肾开窍于耳,而肾脉却不上头,肾与心交,假道于心腑小肠之脉以入于耳中。

”生理关系肾主耳,耳为肾之官。

官者,官能、职能之谓也。

肾主藏精,肾之精气上注于耳,则耳窍受养而功能健,听觉聪敏。

故《灵枢》说:“耳者,肾之官也”,又说:“肾者主为外,使之(耳)远听。

”《灵枢.脉度》说:“肾气通于耳,肾和则耳能闻五音矣。

”《类证治裁》亦说:“足少阴肾窍于耳,肾气充则耳听聪,故《经》言精脱者,耳聋也。

”病理关系肾脏失调可致耳病。

若肾精亏虚,或髓海不足,耳窍失养,甚或虚火上扰,则听觉失聪,耳鸣、耳聋、眩晕等症。

如《灵枢・决气》说:精脱者耳聋。

《灵枢.海论》:“髓海不足,则脑转耳鸣。

”肾为元阳之腑,阳虚寒水上泛,亦致耳鸣眩晕。

肾主骨,肾虚则骨弱,易受邪毒所侵为病。

临床上,脓耳之症可见肾虚而耳骨破坏,以致病程久延,耳聋加重、眩晕发作,产生脓耳变症。

诊断关系腰为肾之腑,肾藏精,为元阴元阳之腑,又司理二阴。

临床上,耳病而见腰痛、遗精,或阳气不足,小便清长等症,其证多责于肾。

又切肾脉可知耳病。

如《医学正传》卷5:“两尺脉洪或数者,相火上炎。

其人必......................................... 两耳蝉鸣或聋。

”《杂病源流犀烛》卷23:“耳病之源,风则肾脉必虚,热则肾脉必数,虚则肾脉必涩,气郁则肾脉必沉滞,此为久病之脉。

暴病则必浮洪。

若两尺相同,则阴火上冲矣。

盖以肾发窍于耳,故耳病必以肾脉为消息,再兼诊他脉,此其大法也。

浅述耳与脏腑之间的关系耳位于头面两侧,为宗脉之所聚,与各脏腑之间的联系亦很密切。

1.耳与肾之间的关系自经过中医基础理论知识的学习以来,我们就已经知道耳与肾脏之间的关系相当地密切。

肾开窍于耳,《中藏经》中写道“肾者,精神之舍,性命之根,外通于耳”。

在《素问·阴阳应象大论》中也有“肾主耳”及“肾在窍为耳”的记述。

肾气通于耳,在《灵枢·脉度》中也有相关的记载:“肾气通于耳,耳和则能闻五音。

”肾主藏精,肾精充沛则听觉聪敏。

耳有主平衡、辨体位的生理功能,耳主平衡又与肾脏的关系最为密切,耳为肾之官窍肾藏精,精生髓汇于脑,当肾精充沛,则髓海盈满,则耳得以滋养,以司其职,反之则病,故而《灵枢·海纶》谓之有言“髓海不足,则脑转耳鸣,胫酸眩晕”。

所以耳之病可由于肾精不足引起,肾精充盛则耳的正常生理功能得以发挥。

2.耳与心之间的关系《素问·金匮真言论》中有言“心开窍于耳,藏精于心”,所以有医家提出心主血脉藏神,寄窍于耳,《千金要方》记有“心气通于舌,非窍也,其通于窍者,寄见于耳,荣华于耳”的句语,明朝《医贯》中亦有着“盖心之窍本在舌,以舌无孔窍,因寄于耳,此肾为耳窍之主,心为耳窍之客”的载述。

《内经》中尚言“心为君主之官”,心主神明,人体一切生理机能活动皆由心所支配,所以《管子·心术上》有言“心处其道,九窍循理心而无与于视听之事,则官得守其分矣。

夫心有欲物者,物过而目不见,声至而耳不闻也”。

故当心虚血耗,耳失所养时,亦或是心气不平,上逆于耳之际,可导致耳聋、耳鸣、耳痛或耳内生疮。

3.耳与肝之间的关系由于肝肾同源,故而作为肾所主的官窍,耳与肝的关系亦是相当的紧密,耳主平衡,而平衡功能失调的最主要症状就是眩晕,《灵枢·大惑论》述之“故邪中于项,因逢其身之虚,其入深,则随眼系以入于脑。

入于脑则脑转,脑转则引目系急,目系急则目眩以转矣。

”眩晕病在头、脑、目,目为肝之官窍且肝属厥阴,故于《素问·至真要大论》有“厥阴之胜,耳鸣头眩,愦愦欲吐,胃膈如寒”,“厥阴司天,客胜则耳鸣掉眩”的记载,而在《仁斋直指方》中更是有着“厥气搏于耳,是谓厥聋,必有时见眩晕之症”,明确指出邪入于耳,可见眩晕。

耳诊诊断原理

1.耳与经络关系密切《灵枢·邪气脏腑病形》篇曰:“十二经脉,三百六十五络,其血气皆上于面而走空窍……其别气走于耳而为听。

”说明经络与耳部的关系十分密切。

故《灵枢·口问》曰:“耳者,宗脉之所聚也。

”

2.耳与脏腑的关系密切五脏之中,耳与肾、心的关系最为密切。

耳为肾所主,肾开窍于耳。

如《中藏经》曰:“肾者,精神之舍,性命之根,外通于耳。

”关于耳与心的关系,《素问·金匮真言论》曰:“心开窍于耳,藏精于心。

”杨上善《黄帝内经太素》指出心开窍于耳是因“肾者水也,心者火也,水火相济,心气通耳,故以窍言之,即心以耳为窍。

”

此外,肝藏血,耳受血始能听。

心主血,肺主气,心肺合司宗气,肺朝百脉,宗气上贯于耳,耳方能闻。

脾胃为升降之中轴,脾胃升降失司,清阳之气上达贯耳,耳方能聪。

因此,耳不仅为肾窍、心窍,同样亦为肝窍、肺窍、脾窍。

耳虽为人体的一个小部分,但耳具有预报全身脏器生理、病理的全息作用。

所以脏腑组织的病变可反映于耳,通过察耳可较早测知内脏疾患。

综上所述,耳郭是人体体表外窍中的重要荧光屏,是人体信息输出、输入最强、最集中的地方之一。

耳是人体各脏腑组织器官的缩影,人体各脏器、各部位与耳部皆有集中反映点,脏腑组织有病必然反映于耳,因此,通过察耳可以窥知内脏之疾患。

五脏与经络、五官等的对应关系

1.肾开窍于耳,肾主骨;和膀胱相表里。

恐伤肾

2.肝开窍于目,肝主筋;和胆相表里。

怒伤肝

3.肺开窍于鼻,肺主皮毛;肺与大肠相表里。

忧伤肺

4.脾开窍于唇,脾主肉;和胃相表里。

思伤脾

5.舌为心之苗,心主血脉;和小肠相表里。

喜伤心

肾开窍于耳——一般年纪大一点的人,或者健康状况不太乐观的人,经常会有耳鸣的情况。

这也就是表明我们的肾功能虚了,这就是身体给我们发出了信号。

“经络是人体内部的信息高速公路”,信号传导出来了,给人以提醒

金木水火土相生相克

应该是木火土金水,顺相生,间相克。

五行相生: 金生水, 水生木, 木生火, 火生土, 土生金.

五行相克: 金克木, 木克土, 土克水, 水克火, 火克金

木: 肝与胆互为脏腑表里, 又属筋骨和四肢. 过旺或过衰, 较宜患肝, 胆,头, 颈, 四肢, 关节, 筋脉, 眼, 神经等方面的疾病.

火: 心脏与小肠互为脏腑表里, 又属血脉及整个循环系统. 过旺或过衰, 较宜患小肠, 心脏, 肩, 血液, 经血, 脸部, 牙齿, 腹部, 舌部等方面的疾病.

土: 脾与胃互为脏腑表里, 又属肠及整个消化系统. 过旺或过衰, 较宜患脾, 胃, 肋, 背, 胸, 肺, 肚等方面的疾病.

金: 肺与大肠互为脏腑表里, 又属气管及整个呼吸系统. 过旺或过衰, 较宜患大肠, 肺, 脐, 咳痰, 肝, 皮肤, 痔疮, 鼻气管等方面的疾病.

水: 肾与膀胱互为脏腑表里, 又属脑与泌尿系统. 过旺或过衰, 较宜患肾,膀胱, 胫, 足, 头, 肝, 泌尿, 阴部, 腰部, 耳, 子宫, 疝气等方面的疾病收起内容。

耳朵与脏腑经络的关系课件(一)

耳朵与脏腑经络的关系

教学内容

•什么是耳朵与脏腑经络的关系

•耳穴与脏腑对应关系

•耳针治疗与脏腑经络的联系

教学准备

•课件

•黑板、粉笔

•耳针模型或图片

•相关教材、参考书

教学目标

•理解耳朵与脏腑经络的关系

•掌握耳穴与脏腑对应关系

•了解耳针治疗与脏腑经络的联系

设计说明

本课通过讲解耳朵与脏腑经络的关系,以及耳穴与脏腑对应关系,引导学生理解耳针治疗与脏腑经络的联系。

采用多媒体教学,通过课

件和耳针模型或图片的展示,辅以黑板讲解和互动讨论,提高学生的

学习兴趣和理解能力。

教学过程

1.导入:介绍耳朵与脏腑经络的关系,激发学生对主题的兴趣。

2.介绍耳穴与脏腑对应关系:通过课件展示耳穴图和脏腑对应关系

图,解释耳穴与脏腑的联系。

3.讲解耳针治疗与脏腑经络的联系:通过案例分析或相关理论,说

明耳针治疗如何通过刺激耳穴调整脏腑经络功能。

4.互动讨论:提出问题引导学生思考,让学生积极参与课堂,加深

对耳朵与脏腑经络关系的理解。

5.总结:对本节课的重点内容进行总结概括,强调耳朵与脏腑经络

的关系以及耳针治疗的重要性。

课后反思

通过本节课的设计,学生对耳朵与脏腑经络的关系有了更深入的

了解,并能够理解耳针治疗与脏腑经络的联系。

学生在互动讨论环节

表现活跃,思维能力得到培养。

在以后的教学中,可以结合更多的案

例和实践操作,让学生更好地掌握和应用相关知识。

看耳朵判断五脏六腑的健康

1、耳朵与心

2、耳朵与肾

3、耳朵与肝

我们经常会说“肝开窍于目”,所以肝脏与眼睛的关系我们认识的也比较透彻,但是耳朵与肝脏的关系也非常的密切,这种关系主

要体现在经络上,中医认为“足少阳胆经皆络于”,而且在第一点

中我们详细介绍了耳朵与肾脏的密切关系,而肝脏与肾有“肝肾同源”的说法,《辩证录》中记载:“肝为肾之子,肾气既通于耳。

”所以中医早已认清了耳朵与肝脏的密切联系,《素问·脏气法时论》云,“肝病者....虚则……耳元所闻。

”所以肝脏的病变之后,耳

朵也可倾听其不适的症状。

4、耳朵与脾脏

5、耳朵与肺

双手拉耳

双手扫耳

双手掩耳

将两手掌掩两耳窍,手指部分置于脑后骨上,先用左手食指弹击右手中指,左右各弹击24次。

这也叫“击天鼓”。

“击天鼓”时可

听到“隆隆”之声,这种刺激也可活跃肾脏。

搓弹双耳

用双手分别握双耳的耳垂,轻轻搓摩耳垂,至发红发热止。

然后,揪住耳垂往下拉,再放手让耳垂弹回原形,每天两三次,每次二十

下,此法可加速耳朵的血液循环,活跃肾脏。

如果能够坚持每天如此定可有所收获。

注意:动作要轻柔、舒缓,指甲也要剪得很干净。

中指的指尖是心包经的井穴,属于心,而耳朵属于肾,所以用中指指尖按压听闻穴可通过心肾相交法有效养护耳朵。

猜你喜欢:。

基于古代文献的耳与脏腑经络关系研究耳与脏腑经络密切相关。

耳病的治疗涉及脏腑经络辨证,而辨证的准确性直接关系到疗效。

本文采用文献学与统计分析方法,对论述耳与脏腑经络关系及耳病治疗的古代文献进行了梳理和分析。

全文主要分为三部分。

第一部分,运用中医文献学“辨章学术,考镜源流”的传统研究方法,系统梳理《内经》及后世医家对耳与脏腑、经络相关性的认识,整理理论发展脉络。

《内经》中论述了耳是肾、心之窍,与肾、肝胆、肺、心、脾胃等多个脏腑在生理、病理上都有关系,有其临床意义;耳作为“宗脉之所聚”,与十二经脉、络脉、经别、经筋均发生直接或间接的联系;耳与脏腑可通过经络发生联系。

后世在其基础上有所发挥,如刘完素提出从肺治耳,李杲强调耳与脾胃的关系,李时珍补充了阳维脉、阳蹢脉与耳的关系,王清任还提出耳脑相关。

第二部分,筛选代表性的耳病医案,以《名医类案》《续名医类案》为起点,分析医家运用耳与脏腑经络关系的临证思路。

医家指出,窍脏虽有归属,内实相通,故而应在结合四诊信息的辨证基础上来确定病位。

病位、病机所涉脏腑经络与治疗用药的归经可以不同。

继而从耳鸣、脓耳两种疾病入手,系统整理了古代医家治疗耳鸣、脓耳的病案,建立数据库,统计分析医案中药物功效、归经,进一步揭示临床中对耳与脏腑关系的应用规律。

结果显示,归脾胃经的药物合计频次最多,提示临床治疗耳病不要忽视治脾胃。

第三部分,从古代针灸著作中检索针刺治疗耳鸣、脓耳的记载,并对所涉穴位的经络归属进行统计,以研究耳与经络关系的临床应用规律。

结果表明,治疗耳鸣的针刺穴位多属手太阳小肠经、足少阳胆经、手少阳三焦经与手阳明大肠经,所用穴位功效主要以清热、调神为主。

治疗脓耳的针刺穴位多属手少阳三焦经、足阳明胃经、足少阳胆经,所用穴位功效主要以清热、调脾胃为主。

研究结果体现了阳经与耳的密切联系,也为临床针刺治疗耳病提供参考。

研究结论:耳与多个脏腑、多条经络密切相关,耳科疾病治疗不应拘泥于某一脏窍关系,而应综合考虑耳与脏腑经络关系,结合辨证情况,进行处方用药。

耳与经络的关系!!

肾与耳:肾开窍于耳、这在《內经》里就早有定论“肾主耳……在窍为耳”。

肾藏精、精生髓、髓聚于脑、髓海得养、则听觉才会灵敏。

所以、临床常常把耳的听觉变化、作为推断肾气盛衰的一个标志。

入到老年、肾中精气逐渐衰退、故听力每多减退。

人体经络纵横交错,分布全身,是气血津液运行的通道,保证了身体各部营养的供给,同时对于各部的联系起着重要作用。

许多大的或主要的经络均循经或有分支汇聚于耳,十二经脉中,与耳关系比较密切的经脉和穴位有:

(1)足少阳胆经:此经起于外毗部,向上达头面部,来回曲折,耳周多有分布,并于耳后分出分支进入耳内。

此经分布于头面耳周围的穴位有听会、上关、曲鬓、窍阴、完骨等。

临床上常取这些穴位治疗耳鸣。

(2)手少阳三焦经:其经脉也环绕于耳部,其中一个分支从膻中向上浅出锁骨上窝,上行到颈部联系耳廓后面,再直向上行出耳上角,然后屈角向下到达面颊部,直至眼下。

另一个分支,从耳郭后边进入耳中,出走耳前,经过上关穴前面,在面颊部和前面那条支脉相交到达外眼角,与足少阳胆经相交。

本经的翳风、瘈脉、颅息、角孙、耳门、和髎等穴为临床治疗耳鸣常用的穴位。

经络与人体五脏五官的对应关系现在学习中医的人很多,但很多人会把注意力放在遣方开药上。

事实上,中医经典《黄帝内经》的《灵枢》是写经络的,而《素问》中也有很大篇幅都与经络相关,并指出经络具有“决生死、处百病、调虚实”之作用。

可见对于古人而言,经络的作用之大。

本文作者师从李可先生,从他的经验分享他对于经络的认识,或可为您带来对于中医基础新的认识。

经络与人体五脏五官的对应关系在中医学里,经络与人体的五脏五官联系的非常密切:1、肾开窍于耳,肾主骨;和膀胱相表里。

恐伤肾。

2、肝开窍于目,肝主筋;和胆相表里。

怒伤肝。

3、肺开窍于鼻,肺主皮毛;肺与大肠相表里。

忧伤肺。

4、脾开窍于唇,脾主肉;和胃相表里。

思伤脾。

5、舌为心之苗,心主血脉;和小肠相表里。

喜伤心。

现在笔者以肾脏试举一例:肾开窍于耳——一般年纪大一点的人,或者健康状况不太乐观的人,经常会有耳鸣的情况。

这也就是表明我们的肾功能虚了,这就是身体给我们发出了信号。

“经络是人体内部的信息高速公路”,信号传导出来了,给人以提醒。

经络的作用不仅仅是治疗已经发生的疾病,更重要的是治“未病”!“未病”就是尚未成形,正在发展中的疾病。

耳鸣,它是一个表像,一个症状,当我们接到这个信号,马上能够意识到,在这个时候就进行对应的保健预防或治疗,在疾病未成形的时候就阻止它的发展,不是比出了大问题再治疗更容易和经济吗?肾主骨——病尚未成形时,我们如果没有意识到,那么再发展下去就会形成病。

会形成什么病呢?“肾主骨”已经说的很清楚了,腰酸、腿疼、脖子僵硬等等,一切骨头上的病,都是因为肾气不足了。

这个时候病已经形成,甚至它牢不可破了,再想拿掉它,那就不容易了,甚至吃力不讨好。

特别是一些年老体弱,常年大量服用药物的人,拿药当饭吃的人。

有些人吃药比吃饭更认真,这种情况对肾的伤害就更大。

所以,肾气虚弱是导致骨病的重要原因之一。

肾和膀胱相表里——肾功能严重受损,就会影响到膀胱,排尿障碍,前后二阴的病等。