建筑师王澍 简介

- 格式:docx

- 大小:21.35 KB

- 文档页数:1

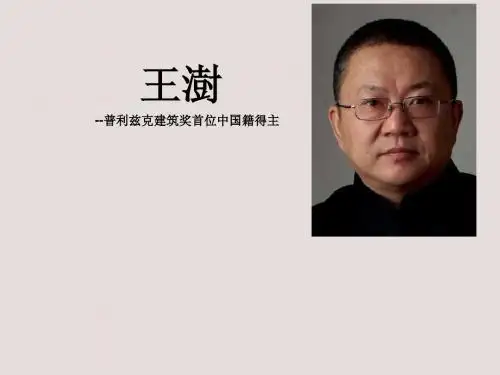

文人王澍关键词:建筑师普利策奖传统主要经历:1963生于新疆乌鲁木齐1985南京工学院建筑系建筑学专业毕业1988南京工学院建筑研究所硕士毕业2000获上海同济大学建筑城规学院建筑学博士现任杭州中国美术学院教授,中国美术学院建筑系主任中国美术学院建筑营造研究中心主任主要作品:1991中国美术学院国际画廊,建成,地点:杭州2000苏州大学文正学院图书馆,建成,地点:苏州2000上海顶层画廊,建成,地点:上海2000墙门(雕塑),建成,地点:杭州2001-2005垂直院宅(钱江时代),在建,地点:杭州2001一分为二(雕塑),建成,地点:杭州2002-2005宁波市美术馆,建成,地点:宁波2002-2005中国美术学院象山校园一期工程,建成,地点:杭州2002-2005东莞理工学院艺术系馆,建成,地点:广东东莞2003拆筑间,建成,地点:广州、北京2003HZ093—728,建成,地点:杭州2004-2005三合宅/南京,在建,地点:南京2004-2005三合宅/杭州,在建,地点:杭州2001-2006浙江宁波慈城古建保护、古建修复及协调区,建筑设计,地点:宁波2004-2005五散房,建成,地点:宁波2004-2005瓷屋1,在建地点:金华“这是具有划时代意义的一步,评委会决定将奖项授予一名中国建筑师,这标志着中国在建筑理想发展方面将要发挥的作用得到了世界的认可。

此外,未来几十年中国城市化建设的成功对中国乃至世界,都将非常重要。

中国的城市化发展,如同世界各国的城市化一样,要能与当地的需求和文化相融合。

中国在城市规划和设计方面正面临前所未有的机遇,一方面要与中国悠久而独特的传统保持和谐,另一方面也要与可持续发展的需求相一致。

”普利策奖的首位中国籍建筑师王澍的得奖,出乎了所有人的意料,但正如颁奖词所说:未来几十年中国城市化建设的成功对中国乃至世界,都将非常重要。

随着中国的崛起和经济的腾飞,中国的建筑在世界上也将拥有自己的舞台。

王澍简介:王澍1963年生于新疆,在西安生活。

他于1985年毕业于南京工学院建筑系,1988年毕业于东南大学建筑研究所,1988年至1995年在浙江美术学院(现中国美术学院)工作,1997年在杭州创立了业余建筑工作室,2000年毕业于同济大学建筑城规学院建筑设计与理论专业城市设计方向,获同济大学建筑学博士,现任中国美术学院建筑艺术学院院长、博士生导师。

他喜欢箫管,擅长书法和山水画,执着践行中国本土建筑学理念,享有“中国最具人文气质的建筑家”美誉。

代表作品有世博会宁波滕头案例馆、苏州大学文正学院图书馆和中国美术学院象山校园等。

中国建筑师王澍于2月27日获得了2012年普里兹克建筑学奖。

王澍是获得这项殊荣的第一个中国公民,也是年龄倒数第四的最年轻获奖者。

普利兹克奖是每年一次颁给建筑师个人的奖项,有“建筑界的诺贝尔奖”之称,奖金10万美元和一枚铜质勋章。

发起这一大奖的凯悦基金会(Hyatt Foundation)主席普里兹克(Thomas J. Pritzke)27日宣布王澍获奖消息。

他说,选中48岁的王澍是因为承认中国将在发展建筑理念中的作用。

普里兹克指出,有关现在和过去的适当关系问题,王澍提出的非常及时,因为中国最近的城市化过程引起争议:建筑是应当以传统为基础还是应当展望未来。

就像任何伟大的建筑一样,王澍的设计超越了那场争论,产生没有时间限制、深深植根于自身环境又具有普遍性的建筑。

普利兹克奖是每年一次颁给建筑师个人的奖项,有“建筑界的诺贝尔奖”之称,奖金10万美元和一枚铜质勋章。

这是1979年由普利兹克家族的杰伊·普利兹克(A. Pritzker)和他的妻子辛蒂(Cindy)发起,凯悦基金会(Hyatt Foundation)所赞助的针对建筑师个人颁布的奖项。

今年的颁奖仪式将于5月25日在北京举行。

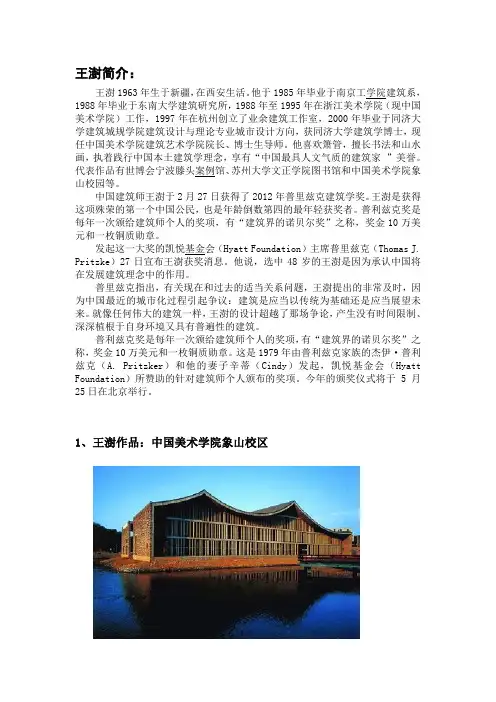

1、王澍作品:中国美术学院象山校区坐落在杭州南部群山东部边缘的中国美术学院象山校园一、二期工程设计,是确立王澍在中国建筑界地位的代表作品,特别是象山二期工程,无论是体量和建造规模都是惊人的。

中国新建筑师——王澍1963年,生于新疆乌鲁木齐1985年,南京工学院建筑系建筑学专业毕业1988年,东南大学建筑研究所硕士毕业1997年,在杭州创办"业余建筑工作室"2000年,获上海同济大学建筑城规学院建筑学博士,现任杭州中国美术学院教授,并任中国美术学院建筑系主任及中国美术学院建筑营造研究中心主任王澍作品1989年海宁青少年宫1991年中国美术学院国际画廊1997年自宅1997年陈默工作室2000年苏州大学文正学院图书馆2000年上海顶层画廊2000年墙门(雕塑)2001年垂直院宅(钱江时代)2001年一分为二(雕塑)2002-2003年宁波当代美术馆2002-2003年中国美术学院视觉艺术学院2002-2003年东莞理工学院艺术系馆2002-2003年浙江台州路桥古镇保护、古建修复及协调区2003年拆筑间2003年 HZ093—7282003年三合宅/南京2004年三合宅/杭州2003-2004年浙江宁波慈城古建保护、古建修复及协调区理解象山校园,先要理解王澍对时间和传统的感情。

2002年,杭州南山路开始改建,杭州市政府想把这条路建成上海的衡山路,西湖边上的很多民居就开始拆毁。

为了阻止这一切,王澍沿西湖拍了400多张幻灯片,一张一张地讲给负责改建的官员看:每一幢房子,都带着不同历史时期的风格,他说:你们知道南山路的历史有多久吗?从你们改建完成那天起,南山路的历史就只有1年了。

象山校园正是建立在王澍对时间和传统的理解之上。

一个外来者对象山校园的惊奇,一定是从大门开始的。

象山校园的大门不是“门”,而是“墙”。

是没有围合的墙的自然延伸,墙身矮得经常让人有翻过去的冲动。

但这是一堵砖砌的墙,那砖也不是普通的砖,而是从乡下拆房现场收上来的老砖。

在象山校园的空地上,这样的砖瓦堆成一座小山。

事实上,整个象山校园就是建立在这些旧砖瓦上面的。

在整个中国都在“拆”的时候,王澍的象山校园却使用了大量的旧建筑材料,所有的砖头、瓦片、石头都来自浙江省的拆房现场。

小时候,他很孤独,因为没人陪他玩。

他喜欢上画画,经常一个人在家涂鸦。

稍大一点,他便用粉笔在灰墙上画小人、火车、还有房子。

从上小学开始,他就感觉自己和别人不一样。

“别人说,这个孩子清高。

其实,我跟别人玩的时候,总觉得有两个我,一个在玩,一个在旁边冷静地看着。

”他喜欢画画和看书,想着长大后做名画家。

高考完填志愿时,父母对他的艺术梦坚决反对。

他不争,朝父母丢下一句:如果理工科能画画他就念。

本来只是任性的推托,未曾想父母真找到了个可以画画的专业,叫“建筑系”。

建筑师是干嘛的?当时别说他不知道,全中国也没几个人知道。

建筑系在1977年恢复,他上南京工学院(东南大学)时是1981年,不只是建筑系,“文革” 结束大学复课,社会正处于一个如饥似渴的青春期氛围。

他说,当时的校长是钱锺书堂弟钱钟韩,曾在欧洲游学六七年,辗转四五个学校,没拿学位就回来了,钱钟韩曾对他说:“别迷信老师,要自学。

如果你用功连读三天书,会发现老师根本没备课,直接问几个问题就能让老师下不来台。

”于是到了大二,他开始翘课,常常泡在图书馆里看书,中西哲学、艺术论、历史人文……看得昏天黑地。

回想起那个时候,他说:“刚刚改革开放,大家都对外面的世界有着强烈的求知欲。

”毕业后,他进入浙江美院,本想做建筑教育一类的事情,但发现艺术界对建筑一无所知。

为了混口饭吃,他在浙江美院下属的公司上班,二十七八岁结婚,生活静好。

不过他总觉得不自由,另一个他又在那里观望着,目光冷洌。

熬了几年,他终于选择辞职。

接下来的十年里,他周围的那些建筑师们都成了巨富,而他似乎与建筑设计绝缘了,过起了归隐生活,整天泡在工地上和工匠们一起从事体力劳动,在西湖边晃荡、喝茶、看书、访问朋友。

在孤独中,他没有放弃对建筑的思考。

不鼓励拆迁、不愿意在老房子上“修旧如新”、不喜欢地标性建筑、几乎不做商业项目,在乡村快速城市化、建筑设计产业化的中国,他始终与潮流保持一定的距离,这使他备受争议,更让他独树一帜,也让他的另类成为伟大。

素材积累——王澍一.人物简介执着践行中国本土建筑学理念,享有“中国最具人文气质的建筑家”美誉。

代表作品:世博会宁波滕头案例馆、苏州大学文正学院图书馆、中国美术学院象山校园。

二.人物语言1.“我们几乎所有的大城市都崩盘了,传统的东西几乎没有了,完全西化了”2. “我努力在走另一条路,和现在流行的不同、和西方现代建筑不同,我称之为另一种不同的建筑--…重返自然之道‟,这就是我要走的方向。

”3.我们的山水画,有人怡然居住在深山中,是一个和自然完全融合的文化,包括诗歌、书法、园林、绘画等等,有一套非常精致而复杂的哲学,这个东西可以说现在几乎没有人了解,我们谈中国、谈自己的传统时其实和外国人差不多,非常可怕,实际上我们已经是另外一个国家了。

三.写作角度1.不急功近利当年学业有成的他并未急于出来工作获取利益,而是在杭州以一种“隐居”的方式生活着。

在此期间,他与工匠一同干活上工,不断反思,以一种最原始也是最朴实的途径,来一步一步走近他理想中的中国建筑艺术。

也许正是这六七年时间的反省,使得王澍能够在浮躁的社会和喧嚣的环境中静下心来,细细体味中国传统文化的精髓和魅力,并发掘其与建筑内在的微妙关系。

这使得王澍的一些作品中具有和国画中相同的一些性质。

普利兹克奖评委会主席评价王澍时说道:“他的作品能够超越争论,并演化成扎根于其历史背景永不过时甚至具世界性的建筑王澍是睿智的,因为他在浮华的世风下能保持平和的心态去发现建筑的本质2. 扎根于中国文化王澍是睿智的,因为他在自己的作品设计是能够体现出自己独到的视角和对中国文化的高深见解,他将中国传统文化“植”入当代建筑中,并将这种精神贯穿始终。

普利兹克奖评委会主席评价王澍时说道:“他的作品能够超越争论,并演化成扎根于其历史背景永不过时甚至具世界性的建筑王澍认为西方现在可持续发展、生态建筑这些概念,实际上已经处于被发达的科技绑架的状态,用了很多高科技,做出这类造价非常高的“生态建筑”,根本无法普及。

王澍:但接下来的时间里我就在观察,哪些东西逐渐的又开始回来了。

而且回来之后所有的东西和原来的东西其实都不一样了。

他不可能完全一样的回来。

但是我们如果讲语言的话,他是完全一样的。

我就意识到这里面包含着一种建筑学。

年老百姓都知道,他一旦掌握了这种语言,他反复的建造都能建造出类似的语言感觉的东西出来。

凭什么建筑师就掌握不了这种语言。

建筑学校永远培养不出掌握得了这种语言的建筑师呢。

旁白:王澍的妻子陆文宇也是一名建筑师。

1997年他们曾和朋友一起创办了业余建筑工作室。

在王澍那段漫长的隐居生活中,来着妻子内心的理解和生活上的支持,也成为王澍可以坚持下去的最大动力。

2010年他们夫妻二人,一起荣获了德国谢林建筑实践大奖。

所以在这次获得普利茨克建筑奖后,王澍的第一反应除了高兴之外,居然是为什么获奖的不是我和妻子。

杨澜:你说自己的妻子是你的人生导师,这是为了拍马屁吗?

王澍:这个发自内心,基本状态就是当我过于哲学的时候,她总是非常的生活。

这个对我影响特别大。

王澍:でも、そのあと、なくなったものはだんだん戻ってきました。

実は、戻ってきたものはその前のものとは違いがあります。

それがそのまま戻ったわけではない。

しかし、そこにある文法はまったく同じです。

その変わらなかった文法が建築学なのではないかと気付きました。

素人でも一度この文法を習得すると、何回でもちゃんとしたものを造れるのに、なぜ建築家はそれをなかなか身につけられないのか、どうして建築学院ではそのような文法がちゃんと身についたような人材を育成できないのか、と、私はよく考えています。

旁白:王澍の妻、陸文宇さんも建築家です。

1997年、彼らは友人と一緒に個人の「建築事務所」を設立しました。

出世前の長い間、妻の理解や応援があったからこそ、王澍は自分の考えを貫いて頑張り続きられました。

2010年、夫婦でドイツシェリング建築実践大賞を受賞しました。

それもあって、今度プリツカー賞を受賞した時、王澍は心に浮かんだのは喜びではなく、なぜ一人だけ受賞したのか、どうして妻と二人ではないのかという疑問だそうです。

杨澜:王さんは、奥さんが水先案内人と言ったことがあるでしょう?お世辞ですか?

王澍:いいえ、心からの感謝です。

私たち二人は、いつも私が哲学的に考えすぎるとき、彼女がちゃんと現実を見ているのです。

これは私にとってとても大きいです。