26第六编 第二章 元代诗词散文

- 格式:pptx

- 大小:767.30 KB

- 文档页数:36

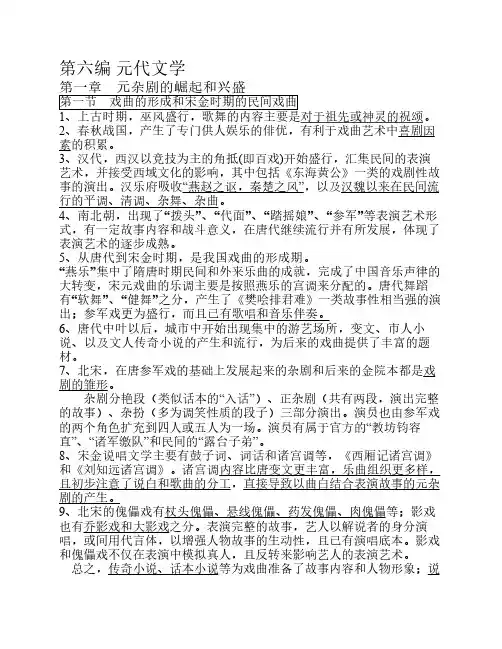

第六编元代文学第一章 元杂剧的崛起和兴盛第一节 戏曲的形成和宋金时期的民间戏曲1、上古时期,巫风盛行,歌舞的内容主要是对于祖先或神灵的祝颂。

2、春秋战国,产生了专门供人娱乐的俳优,有利于戏曲艺术中喜剧因素的积累。

3、汉代,西汉以竞技为主的角抵(即百戏)开始盛行,汇集民间的表演艺术,并接受西域文化的影响,其中包括《东海黄公》一类的戏剧性故事的演出。

汉乐府吸收“燕赵之讴,秦楚之风”,以及汉魏以来在民间流行的平调、清调、杂舞、杂曲。

4、南北朝,出现了“拨头”、“代面”、“踏摇娘”、“参军”等表演艺术形式,有一定故事内容和战斗意义,在唐代继续流行并有所发展,体现了表演艺术的逐步成熟。

5、从唐代到宋金时期,是我国戏曲的形成期。

“燕乐”集中了隋唐时期民间和外来乐曲的成就,完成了中国音乐声律的大转变,宋元戏曲的乐调主要是按照燕乐的宫调来分配的。

唐代舞蹈有“软舞”、“健舞”之分,产生了《樊哙排君难》一类故事性相当强的演出;参军戏更为盛行,而且已有歌唱和音乐伴奏。

6、唐代中叶以后,城市中开始出现集中的游艺场所,变文、市人小说、以及文人传奇小说的产生和流行,为后来的戏曲提供了丰富的题材。

7、北宋,在唐参军戏的基础上发展起来的杂剧和后来的金院本都是戏剧的雏形。

杂剧分艳段(类似话本的“入话”)、正杂剧(共有两段,演出完整的故事)、杂扮(多为调笑性质的段子)三部分演出。

演员也由参军戏的两个角色扩充到四人或五人为一场。

演员有属于官方的“教坊钧容直”、“诸军缴队”和民间的“露台子弟”。

8、宋金说唱文学主要有鼓子词、词话和诸宫调等,《西厢记诸宫调》和《刘知远诸宫调》。

诸宫调内容比唐变文更丰富,乐曲组织更多样,且初步注意了说白和歌曲的分工,直接导致以曲白结合表演故事的元杂剧的产生。

9、北宋的傀儡戏有杖头傀儡、悬线傀儡、药发傀儡、肉傀儡等;影戏也有乔影戏和大影戏之分。

表演完整的故事,艺人以解说者的身分演唱,或间用代言体,以增强人物故事的生动性,且已有演唱底本。

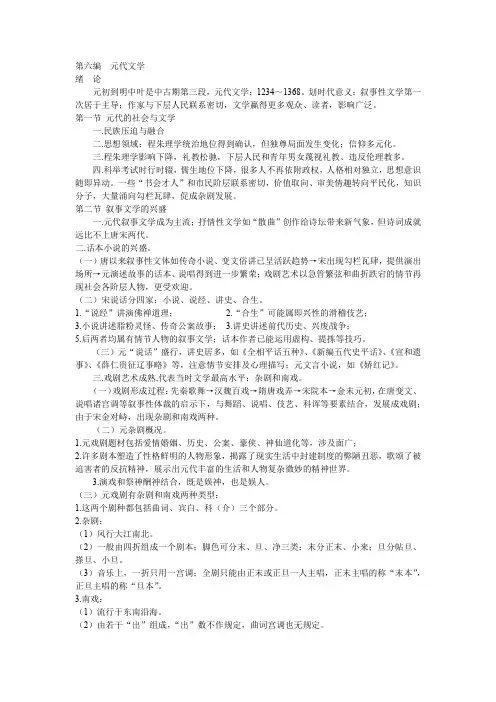

第六编元代文学绪论元初到明中叶是中古期第三段,元代文学:1234~1368。

划时代意义:叙事性文学第一次居于主导;作家与下层人民联系密切,文学赢得更多观众、读者,影响广泛。

第一节元代的社会与文学一.民族压迫与融合二.思想领域:程朱理学统治地位得到确认,但独尊局面发生变化;信仰多元化。

三.程朱理学影响下降,礼教松驰,下层人民和青年男女蔑视礼教、违反伦理教多。

四.科举考试时行时辍,儒生地位下降,很多人不再依附政权,人格相对独立,思想意识随即异动。

一些“书会才人”和市民阶层联系密切,价值取向、审美情趣转向平民化,知识分子,大量涌向勾栏瓦肆,促成杂剧发展。

第二节叙事文学的兴盛一.元代叙事文学成为主流;抒情性文学如“散曲”创作给诗坛带来新气象,但诗词成就远比不上唐宋两代。

二.话本小说的兴盛。

(一)唐以来叙事性文体如传奇小说、变文俗讲已呈活跃趋势→宋出现勾栏瓦肆,提供演出场所→元演述故事的话本、说唱得到进一步繁荣;戏剧艺术以急管繁弦和曲折跌宕的情节再现社会各阶层人物,更受欢迎。

(二)宋说话分四家:小说、说经、讲史、合生。

1.“说经”讲演佛禅道理;2.“合生”可能属即兴性的滑稽伎艺;3.小说讲述脂粉灵怪、传奇公案故事;3.讲史讲述前代历史、兴废战争;5.后两者均属有情节人物的叙事文学;话本作者已能运用虚构、提拣等技巧。

(三)元“说话”盛行,讲史居多,如《全相平话五种》、《新编五代史平话》、《宣和遗事》、《薛仁贵征辽事略》等,注意情节安排及心理描写;元文言小说,如《娇红记》。

三.戏剧艺术成熟,代表当时文学最高水平:杂剧和南戏。

(一)戏剧形成过程:先秦歌舞→汉魏百戏→隋唐戏弄→宋院本→金末元初,在唐变文、说唱诸宫调等叙事性体裁的启示下,与舞蹈、说唱、伎艺、科诨等要素结合,发展成戏剧;由于宋金对峙,出现杂剧和南戏两种。

(二)元杂剧概况。

1.元戏剧题材包括爱情婚姻、历史、公案、豪侠、神仙道化等,涉及面广;2.许多剧本塑造了性格鲜明的人物形象,揭露了现实生活中封建制度的弊陋丑恶,歌颂了被迫害者的反抗精神,展示出元代丰富的生活和人物复杂微妙的精神世界。

26诗词五首(第1课时)教学目标1.深入体会古诗词不同的韵律特点,有感情地朗读和背诵这几首诗词。

2.结合诗人生平和诗歌创作背景,理解诗歌中寄寓的情感。

3.初步学习品析诗歌中传情达意的艺术手法。

4.培养热爱祖国古代文化的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

重点难点1.在诵读中品味诗歌的意境美和语言美。

2.了解诗意,体会情感,背诵诗篇。

3.品味诗歌语言,了解诗的艺术特色。

课前准备多媒体课件、诗词朗读录音课时安排2课时教学过程第一课时饮酒(其五)一、导入新课我国古代诗歌源远流长,从《诗经》算起,至今已有两千多年的历史了。

在诗歌的发展过程中,出现过不少流派,“田园诗”“边塞诗”“咏志诗”等都大放光彩。

今天我们就来学习一下这类体裁的杰出代表作品。

二、预习检查1.作者简介及写作背景。

陶渊明(约365—427),一名潜,字元亮,世称靖节先生,浔阳柴桑(今江西九江)人,东晋诗人。

他以田园生活为题材进行诗歌创作,是田园诗派的开创者。

其诗风平淡自然,极受后人推崇,影响深远。

主要作品有《归去来兮辞》《桃花源记》《归园田居》《饮酒》等。

陶渊明二十九岁时出任江州祭酒,不久隐退。

四十一岁最后一次出仕,任彭泽县令,八十多天便弃职而去,从此归隐田园。

《饮酒》组诗共二十首,是陶渊明辞官归隐田园后,饮酒之后即兴创作的一组五言古诗。

此诗为第五首,主要表现隐居生活的闲适情趣。

2.划出节奏,朗读。

结庐/在人境,而无/车马喧。

问君/何能尔?心远/地自偏。

采菊/东篱下,悠然/见南山。

山气/日夕佳,飞鸟/相与还。

此中/有真意,欲辨/已忘言。

3.通译全诗。

结庐在人境,而无车马喧。

明确:建造房舍在喧嚣扰攘的尘世,却听不到车马的喧闹。

问君何能尔?心远地自偏。

明确:问我为什么能这样?心里远离了尘世,自然就觉得住的地方僻静了。

采菊东篱下,悠然见南山。

明确:在东篱附近采摘野菊,闲适淡泊地欣赏南山的景色。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

明确:傍晚山间云气秀丽,飞鸟相伴而还。

第六编元代文学习题集答案填空1、元代文学涵盖的时间,大致从1234年蒙古王朝灭金、统一北中国起,到1368年朱元璋推翻元朝为止,其间约134年。

2、金末元初,文坛在唐代变文、说唱诸宫调等叙事性体裁的浸润和启示下,并与舞蹈、说唱、伎艺、科诨等表演要素结为一体,发展成戏剧。

由于宋金对峙,南北阻隔,便出现了南戏和杂剧两种类型。

当时,许多文人积极参与的创作,使这种叙事性的文学体裁,成为文坛的主干。

7、元代文学创作,均体现出自然酣畅之美,与每以简直含蓄为美的传统审美观大异其趣。

二、填空1、口传故事的传统,可远溯至上古神话传说,后来,人们以“话”代指口传的“故事”。

隋《启颜录》载杨素手下散官侯白,以“能剧谈”而得杨器重,杨子玄感曾对侯说:“侯秀才,可以(与)玄感说一个好话。

”这是目前所知关于“说话”的最早记录。

2、宋代“说话”呈现出职业化与商业化特点。

据宋耐得翁《都城纪胜瓦舍众伎》载当时,“说话”有小说、说经、讲史、合声四家。

3、小说话本突出的题材内容是爱情故事和公案故事。

4、“讲史”只是一种概称,“讲论古今”才是“讲史”的全貌。

5、今存的说经话本只有《大唐三藏取经诗话》。

6、《西厢记诸宫调》是现存唯一完整的诸宫调作品。

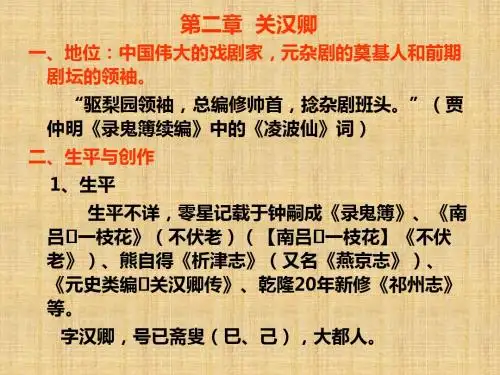

1、关汉卿,已斋叟号,大都人。

至元、年间,活跃于创作圈中,是名震大都的梨园领袖。

他深受儒家思想影响,但生活在仕进之路长期堵塞的元代,处于一种进则无门,退则不甘的难堪境地,不过他较能调适自己的。

他的戏剧创作及其艺术风貌,呈现出鲜明而驳杂的特色。

一方面对民生疾苦十分关切、对众文化十分热爱;另一方面,在建立社会秩序的问题上认同儒家仁政学说,甚至流露出对仕进生活的向往。

他一方面写出感天动地的《窦娥冤》,另一方面又编写了充满富贵气息的《陈母教子》。

其文学创作的总体风格是俗不脱、雅不离。

其创作态度,既贴切社会,敢于为人民大声疾呼,又不失厚人伦、正风俗的旨趣。

他是一位以杂剧创作来干预生活积极入世的作家,又是一位倜傥不羁的浪子,还往往流露出在现实中之后解脱自嘲、狂逸自雄的心态、这多层面的矛盾,是社会文化来回激荡的产物。

元代文学史教案(纲要)第一章:元代文学概述1.1 元代文学背景介绍元代历史背景,包括政治、经济、文化等方面强调元代文学的特点和意义1.2 元代文学形式介绍元代主要的文学形式,如诗词、散文、戏曲等分析每种文学形式的特点和代表作品1.3 元代文学作家介绍元代著名的文学作家,如马致远、关汉卿、郑光祖等分析每位作家的文学成就和影响第二章:元代诗词2.1 元代诗词的特点介绍元代诗词的独特风格和表现手法强调元代诗词的社会背景和文化影响2.2 元代诗词代表作品分析元代诗词的代表作品,如马致远的《天净沙·秋思》等解读作品的主题思想和艺术价值2.3 元代诗词的创作技巧介绍元代诗词的创作技巧,如平仄、对仗、韵律等引导学生如何欣赏和评价元代诗词第三章:元代散文3.1 元代散文的特点介绍元代散文的独特风格和表现手法强调元代散文的社会背景和文化影响3.2 元代散文代表作品分析元代散文的代表作品,如郑光祖的《与朱载堉书》等解读作品的主题思想和艺术价值3.3 元代散文的创作技巧介绍元代散文的创作技巧,如论证方法、修辞手法等引导学生如何欣赏和评价元代散文第四章:元代戏曲4.1 元代戏曲的特点介绍元代戏曲的独特风格和表现手法强调元代戏曲的社会背景和文化影响4.2 元代戏曲代表作品分析元代戏曲的代表作品,如关汉卿的《窦娥冤》等解读作品的主题思想和艺术价值4.3 元代戏曲的创作技巧介绍元代戏曲的创作技巧,如剧情结构、角色塑造等引导学生如何欣赏和评价元代戏曲第五章:元代文学的影响和传承5.1 元代文学对后世的影响分析元代文学对后世文学发展的影响和贡献强调元代文学在中国文学史上的地位5.2 元代文学的传承与发展介绍元代文学在后世传承和发展的情况强调元代文学对后世文学创作的启示和借鉴意义5.3 拓展阅读与研究推荐相关的元代文学著作和学术研究作品鼓励学生进行拓展阅读和深入研究第六章:元代小说与文言文小说6.1 元代小说的兴起与发展介绍元代小说的背景和起源分析元代小说的艺术特色和社会影响6.2 元代小说代表作品分析元代小说的代表作品,如《水浒传》等解读作品的主题思想和艺术价值6.3 文言文小说的创作技巧介绍文言文小说的创作技巧,如人物描写、情节安排等引导学生如何欣赏和评价文言文小说第七章:元代文学流派与文学团体7.1 元代文学流派介绍元代主要的文学流派,如江西诗派、苏辛派等分析各个流派的文学特点和代表作家7.2 元代文学团体介绍元代文学团体的背景和影响强调文学团体在元代文学发展中的作用7.3 文学团体代表作品分析文学团体的代表作品,如《元诗选》等解读作品的主题思想和艺术价值第八章:元代文学批评与文学理论8.1 元代文学批评的特点介绍元代文学批评的形式和特点强调元代文学批评的意义和价值8.2 元代文学理论的主要内容介绍元代文学理论的核心思想和观点分析元代文学理论对后世的影响8.3 拓展阅读与研究推荐相关的元代文学批评和文学理论著作鼓励学生进行拓展阅读和深入研究第九章:元代文学与其他艺术形式的交融9.1 元代文学与书画的关系介绍元代文学与书画的交融和影响强调文学与书画在艺术表现上的相互促进9.2 元代文学与音乐的交融介绍元代文学与音乐的交融和影响强调文学与音乐在艺术表现上的相互促进9.3 元代文学与戏曲的交融介绍元代文学与戏曲的交融和影响强调文学与戏曲在艺术表现上的相互促进第十章:元代文学教育与传承10.1 元代文学教育的发展介绍元代文学教育的背景和形式强调元代文学教育对文学传承的重要性10.2 元代文学传承的途径与方法介绍元代文学传承的途径,如学校教育、师徒传承等强调元代文学传承的有效性和可持续性10.3 当代文学教育中的元代文学传承分析当代文学教育中元代文学传承的现状和问题提出改进和加强元代文学传承的建议和策略第十一章:元代文学的区域性与多样性11.1 北方文学的特点分析元代北方文学的风格和主题强调北方文学在元代文学中的地位和影响11.2 南方文学的特点分析元代南方文学的风格和主题强调南方文学在元代文学中的地位和影响11.3 少数民族文学的特点介绍元代少数民族文学的风格和主题强调少数民族文学在元代文学中的多样性和丰富性第十二章:元代文学与社会文化12.1 元代文学与社会的关系分析元代文学与社会文化的相互作用强调社会文化对元代文学的影响和启示12.2 元代文学与宗教信仰分析元代文学中宗教信仰的体现和影响强调宗教信仰对元代文学风格和主题的影响12.3 元代文学与民俗文化分析元代文学中民俗文化的体现和影响强调民俗文化对元代文学的丰富和多样性第十三章:元代文学研究的现状与展望13.1 元代文学研究的历程与成果回顾元代文学研究的历史和重要成就强调元代文学研究的重要性和价值13.2 元代文学研究的方法与视角介绍元代文学研究的方法和视角强调多元化和综合性的研究态度13.3 元代文学研究的展望分析元代文学研究的发展趋势和前景提出对未来研究的重要方向和建议第十四章:元代文学的审美价值与鉴赏14.1 元代文学的审美特征分析元代文学的审美价值和特点强调文学作品的艺术魅力和审美享受14.2 元代文学鉴赏的方法与技巧介绍元代文学鉴赏的方法和技巧强调读者对文学作品的理解和感悟14.3 元代文学鉴赏的实践与体验鼓励学生进行元代文学作品的阅读和欣赏强调文学鉴赏对个人修养和文化素养的提升第十五章:元代文学的综合研究与应用15.1 元代文学与其他学科的交叉研究介绍元代文学与其他学科的交叉研究强调跨学科研究的创新和启示15.2 元代文学在当代社会的应用分析元代文学在当代社会的价值和应用强调文学对当代社会的影响和启示15.3 拓展阅读与研究推荐相关的元代文学著作和学术研究作品鼓励学生进行拓展阅读和深入研究重点和难点解析元代文学的特点和意义元代诗词、散文、戏曲等不同文学形式的特点和代表作品元代文学作家如马致远、关汉卿、郑光祖等的文学成就和影响元代诗词、散文、戏曲的创作技巧和鉴赏方法元代文学的影响和传承,以及对后世文学发展的贡献元代文学流派、文学团体、文学批评和文学理论的核心思想和影响元代文学与其他艺术形式的交融,如书画、音乐、戏曲等元代文学的区域性、多样性与社会文化的关系元代文学研究的现状与展望,以及未来的研究方向元代文学的审美价值与鉴赏方法,以及对个人修养和文化素养的提升元代文学的综合研究与应用,与其他学科的交叉研究,以及在当代社会的应用。