螺钿漆器传古韵 稷山漆艺续华章

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:6

中国古代漆器之千里螺钿03-29 17:11晚明清初镶嵌螺钿之巨匠江千里,为活跃于明末清初的镶嵌漆器工艺家,扬州人,一说为浙江嘉兴人。

王士祯《池北偶谈》和朱琰《陶说》均作姜千里。

善于嵌镶螺钿漆器,技艺精湛,制作漆器后多落款「千里」。

入清以后,「千里」二字,已成为精致螺钿漆器的代名词,王士祯(1634-1711)《池北偶谈》:「近日一技之长,如雕竹则濮仲谦,螺钿则姜千里,嘉兴铜炉则张鸣岐,宜兴泥壶则时大彬,浮粱流霞盏则昊十九,江宁扇则伊莘野、仰侍川,装潢书画则庄希叔,皆知名海内,如陶南村所记朱碧山制银器,所谓虽小道必有可观者欤。

」乾隆年间的阮葵生(1727-1789)《茶余客话》誉之:「名闻朝野,信今后传无疑也」。

明代江千里制黑漆嵌螺钿执壶国家博物馆藏江千里技艺精湛,一生喜用《西厢记》故事作小件软螺钿镶嵌,而传世作品也多为小件。

所嵌螺钿精工细雕,浑朴华丽。

漆制品有酒器、方圆小盒、笔筒等。

他开创了明代镶嵌螺钿细工的先河,名声甲于海内外。

嘉庆时重修的《扬州府志》也记录了当时流行的一副对联:“杯盘处处江秋水,卷轴家家查二瞻。

”查二瞻就是查士标,康熙初年画山水的名家。

意思是说有钱人家都使用江千里的螺钿漆器,墙上挂着查士标的山水画,生活非常雅致奢华。

明末清初江千里制作嵌螺钿西厢记纹盘南京博物馆藏千里款从明晚期一直延续到清代中晚期,到了清代中期,江千里,尤其“千里”这两个字,就变成一个品牌,许多名贵的螺钿器皿上都嵌有“千里”两个字,按照现在通俗的讲法很有可能已经变成了奢侈品连锁店。

2011 上海大众《新海上雅集》5周年海上集珍——瓷、玉、工艺品专场0535 清初江千里制黑漆嵌锣钿葵形香盒尺寸长6cm成交价 RMB 161,0002017保利香港春中国古董珍玩专场Lot 3152 明晚期江千里制嵌螺钿香盒尺寸:高3cm;宽5.1cm估价:350,000-600,000 HKD2016年秋西泠印社文房清玩?古玩杂件专场1990 清江千里款黑漆嵌螺钿香盒尺寸高2.8cm;带座高5.5cm;口径4.5cm 成交价RMB 161,000纽约苏富比清代早期江千里大漆嵌螺钿香盒新加坡国际拍卖清代早期江千里大漆嵌螺钿人物故事文盘成交价75000港币清代中期江千里大漆嵌螺钿鼻烟壶出自日本小拍清早期江千里大漆嵌螺钿故事人物文盘退省居所藏明代江千里大漆嵌螺钿缠枝莲高士宴乐六方节食盒(观复博物馆藏)明代江千里大漆嵌螺钿竹节形多层文盒北京保利拍卖成交价212800元2009年,香港佳士得秋拍,一件黑漆嵌螺钿群仙宴乐图八方盖盒以2082万港元的高价创下了嵌螺钿漆器世界拍卖纪录,同时也是对螺钿这一传统工艺的肯定。

螺钿漆器传古韵稷山漆艺续华章作者:来源:《科学之友》2015年第09期中国是世界上最早使用漆器的国家,从新石器时代起我们的先人就认识了漆的性能并用以制器,历经商周至明清,中国漆器工艺不断发展,古人根据漆器的特性和一些自然原料,创造出了种类繁多的漆器,制作工艺精湛,在当时已达到了相当高的水平。

然而,经过历史长河的洗刷,部分漆器制作工艺今已失传,有些还延续着古老的根脉,漆彩纷呈,依然光辉,比如稷山螺钿漆器。

始于西周源远流长稷山县地处吕梁山南麓,冬寒夏暖,四季分明,光照充足,山上生长着天然的漆树,从它身上割取的是我国先民最早使用和掌握的天然涂料,即天然大漆。

100多年来,稷山先民不断用勤劳、智慧和汗水因地取材,在后稷故土孕育出一颗中华民族文化艺术的璀璨明珠——稷山螺钿漆器。

稷山螺钿漆器髹饰技艺是我国在几千年漆器制作历史长河中留存下的一种镶嵌工艺。

稷山螺钿属于细软螺钿,它在选料和制作工艺上独辟蹊径。

螺是贝壳,钿是金属,软是指贝壳中的珍珠层,薄如蝉翼,此工艺品是用贝壳中的珍珠层与金银丝组成图案,镶嵌在推光漆背景上,所以称软螺钿漆器镶嵌工艺。

螺钿漆器髹饰技艺起源早,周代已流行。

在陕西西安斗鸡台和河南陕县、洛阳等处的西周墓,河南濬县辛村卫国墓中发现的螺钿漆器及其残片,有的以方、三角、椭圆、圆锥等状的贝壳片平镶在漆器上,有的贝壳片微微凸起,已达到相当高的水平。

西周时期螺钿漆器的代表作是北京琉璃河燕国墓发掘出来的罍、豆、觚、壶、杯等多件螺钿漆器,磨制和镶嵌技法甚为精湛,具有很高的艺术价值。

西汉盛行彩绘和嵌金箔、银箔漆器,这进一步促进了螺钿漆器的发展。

唐代,螺钿髹饰技法有了新的发展,尤其作为铜镜背面的装饰而大放异彩。

1955年在河南洛阳唐墓中发现的人物花鸟纹镜,日本奈良正仓院收藏的唐代螺钿漆器五色琵琶,都是唐代螺钿漆器高水准的代表。

这些螺钿漆器所用的贝壳片都相当厚,被称为厚螺钿漆器。

象驮瓶北宋起,匠人们将贝壳片研磨,截切成薄皮,创造了薄螺钿漆器。

创作实践CREATIVE PRACTICE文 金铖林浅谈螺钿漆器的技法及工艺螺钿漆器始于战国时期,是以经过研磨、裁切的贝壳薄片作为镶嵌纹饰的漆器,是中国传统漆器之一。

仔细研究漆器的历史,我们不难发现,其发展也是一脉相承、不断创新的过程。

有幸在青岛参与螺钿漆器的制作,深感肩上责任重大。

一、漆器的历史漆器的历史,最早可以追溯到新石器时代。

随着人类社会的发展和进步,出现了用于祭祀的木胎漆器,其源于夏代的原始崇拜。

除了进行这种原始宗教仪式外,更多的是用于日常生活,这一时期常用朱、黑二色来髹涂。

1973年河南成蒿成台西村商代遗址中出土的漆器残片中,在木胎上雕饰饕餮纹,并涂上朱、黑二色的漆。

殷商时代已有“石器雕琢, 觞酌刻镂”的漆艺。

西周时期,发展了嵌蚌泡技艺,是漆器工艺发展史上重要的一环。

西晋以后到南北朝,由于佛教的盛行,出现利用夹纻工艺所造的大型佛像,此时的漆工艺被用来为宗教信仰服务,夹纻胎漆器也因此而发展。

唐代漆器大放异彩,呈现出华丽的风格,漆器制作技术也往富丽方向发展,金银平脱、螺钿、雕漆等制作费时、价格昂贵的技法在当时极为盛行。

宋代漆器的制胎和髹饰技艺已经十分成熟,官私制作大为流行。

这时的漆器以素色静谧为主。

薄螺钿漆器约创始于北宋。

所谓薄螺钿是通过精心选用夜光螺等优质贝壳,将其剥离、裁切成纤细的点、线、片,然后一点一点地嵌贴于漆器底部,有时还间以金、银的条、片、屑等,再经髹饰、推光而成,作品五光十色,灿若虹霞,精致纤巧。

明代的工艺美术跨入新的阶段,官方设厂专制御用的各种漆器,并由著名的漆艺家管理。

除了官设的漆器厂外,民间漆器生产也遍及大江南北。

髹饰工艺在这时有很大的革新,结合多种传统技法,两种以上的技法作结合,不同的文饰在不同的素地上更换,开创出千文万华的繁荣局面。

当今漆器仍是民间工艺的重要组成部分,著名的漆器工艺,包括福州的脱胎漆器、厦门的髹金漆丝漆器、广东晕金漆器、扬州螺钿漆器、稷山螺钿漆器、山西平遥推光漆器、成都银片罩花漆器、安徽屯溪犀皮漆器、北京剔红漆器、台湾南投县黑髹漆器等。

稷山螺钿漆器的地域性产品设计策略研究目录1. 内容概述 (2)1.1 研究背景及意义 (2)1.2 国内外螺钿漆器发展现状 (3)1.3 稷山螺钿漆器特征及优势分析 (4)1.4 研究目标和思路 (5)2. 文献综述 (6)2.1 地域性产品设计理论及研究现状 (8)2.2 漆器设计发展趋势及创新模式 (10)3. 稷山螺钿漆器地域特性及文化分析 (11)3.1 稷山地域文化、历史文化背景及地域特色资源分析 (12)3.2 稷山螺钿漆器的制作工艺、造型特点及文化内涵 (13)4. 稷山螺钿漆器产品设计策略研究 (15)4.1 设计理念与目标 (16)4.1.1 传承与创新 (17)4.1.2 地域性与国际化 (18)4.2 产品设计方向 (20)4.2.1 主题设计 (21)4.2.2 造型设计 (22)4.2.3 材质设计 (23)4.3 产品设计案例分析 (24)4.3.1 案例一 (25)4.3.2 案例二 (26)4.4 市场定位与推广策略 (27)5. 结论与展望 (29)5.1 研究结论 (30)5.2 未来发展趋势及建议 (31)1. 内容概述本文旨在研究稷山螺钿漆器作为地域性产品的设计策略,稷山螺钿漆器作为中国传统手工工艺,传承着独特的地域文化和历史底蕴,然而近年来面临着市场竞争激烈、产品创新缓慢等挑战。

深入挖掘其地域性特点,探索符合当代审美和消费需求的设计策略,刻不容缓。

分析稷山螺钿漆器的历史、工艺特点、地域文化内涵等,明确其独特价值和文化内涵。

调研当下消费者对漆器设计的偏好,分析其审美观念、应用场景及购买意图等,为产品设计提供市场参考。

结合地域文化与当代需求,提出针对稷山螺钿漆器的创新设计策略,包括材料、工艺、造型、功能等方面的探讨,并提出具體的案例分析。

根据研究结果,展望稷山螺钿漆器未来发展趋势,提出相关建议,推动其高质量发展与传承。

1.1 研究背景及意义随着全球化和技术进步对传统文化艺术的冲击,如何保护并传承独特的地域性文化遗产成为了一个亟待解决的问题。

牛豫 NIU Y u 吴志明 WU Zhiming 江南大学,江苏无锡214122 (Jiangnan University,214122 Wuxi Jiangsu)24摘要:螺钿漆艺是我国元至明初最具代表性的工艺美术形式之一,承载着中国精神,具有深厚的传统文化底蕴。

通过分析元至明初螺钿漆器的视觉特征,结合历史文化背景,古代朴素自然哲学观念及传统工匠精神,找寻其背后蕴藏的文化意涵,有助于促进螺钿漆艺在新时代获得更好的发展。

关键词:元至明初;螺钿漆艺;视觉特征;文化内涵Abstract: The mother-of-pearl inlay lacquer art was one of the most representative arts and crafts in China from the Yuan Dynasty to the early Ming Dynasty, bearing the spiritual heritage of Chinese people and possessing a profound traditional cultural heritage. By analyzing the visual characteristics of mother-of-pearl inlay lacquerware from this period, and combining them with the historical and cultural context, ancient natural philosophy, and traditional craftsmanship, the cultural connotations hidden behind them can be identifi ed. This study aims to promote better protection and development of mother-of-pearl inlay lacquer art in the new era.Key words: from Yuan Dynasty to the early Ming Dynasty ; the mother-of-pearl inlay lacquer art ; aesthetic characteristics ; cultural connotation中图分类号:J5 文献标识码:A doi:10.3963/j.issn.2095-0705.2023.02.024元至明初螺钿漆艺视觉特征及文化内涵*Visual Characteristics and Cultural Connotation of the Mother-of-Pearl Inlay Lacquer Art from Yuan Dynasty to Early Ming Dynasty收稿日期:2022-11-21*基金项目:2021年度教育部人文社会科学研究规划基金项目(21YJA760073) 。

论螺钿在漆画中的运用漆画,这个让人熟悉又陌生的画种,作为中国现代艺术中一个重要的组成部分,以他独特的美影响着这个时代。

这是一种以天然大漆为主要媒介而进行的绘画创作,而她的纯天然性,随机性,复杂性为她增添了一抹独特的美以及浓浓的有关于天人合一的禅意。

螺钿的历史源远流长,他似乎一出生就和漆结下了不解之缘,在现代漆画艺术中,艺术家们把螺钿工艺与现代漆画结合起来,现代先锋的艺术理念与传统螺钿镶嵌技法融合在一起,碰撞出了一件件美丽且富有工艺之美的艺术作品。

标签:漆画;螺钿镶嵌一、关于螺钿镶嵌艺术1.螺钿的概念与品种螺钿就是海螺海贝,鲍鱼贝所打磨而成的薄片。

白色的螺钿,纯白细腻,在阳光下能呈现五彩斑斓的光泽,这些杂色隐藏于白色温润的大体色调中,在不影响整体色调的前提下体现着自己的存在感,在不经意间表达着微妙的不同,若有似无,而深色的螺钿富有黑色的花纹反射着紫色蓝色绿色的光泽,与黑色相互辉映,有一种金属的感觉,而螺钿特殊的材质使他在不同的角度都能呈现出不同的色彩。

天然形成的纹理看似杂乱无章,实则体现出了大自然造物的韵律之美,细细品味便能体会出其中的独特的美感,美丽而又丰富的花纹可以为画面增添细节,填补图形的空白,给予漆画一种自然且人力所不能及的特点,但是由于贝类坚硬的质地导致这种工艺制作起来的难度之大需要匠人经过无数次的细细打磨,而她特殊的质地也注定只有在经过千磨万击之后才能显露她美丽的容颜。

她成型后的美丽与付出的艰辛形成着正比,吸引着我们所有爱美且坚韧不拔的漆画人。

螺钿的材料都是取自澳大利亚、新西兰、墨西哥、菲律宾蕴藏三十多年的深海鲍鱼贝类、珍珠贝等,只有在污染少的海域所生长的贝类,质地才会最纯净最光彩夺目。

而深海的珍珠贝则是越老越美丽。

就像树的年轮一样,年限越长花纹则越复杂美丽,所以说在不同海域不同年龄所生长的贝的质量也会大相径庭。

国内由于海水的污染以及生态的破坏导致国内的一些贝类薄且脆、易碎、扎手、不平滑。

漆艺螺钿做法全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:漆艺螺钿,是一种具有悠久历史的传统工艺,在中国古代有着非常高的地位,乃国之瑰宝。

漆艺螺钿是通过在器物表面加工螺钿来装饰器物的一种工艺,这种工艺制作出来的器物质地坚硬,经久耐用,且具有一种独特的艺术美感,成为了古代宫廷礼器中的精品。

要制作一件漆艺螺钿作品,首先需要准备好以下材料:1. 螺钿:螺钿是漆艺螺钿的主要材料,通常是由螺壳制成的小片,形状规则,质地坚硬,且具有天然的美丽纹理。

2. 漆料:漆料是漆艺螺钿的另一要素,其用来粘合螺钿到器物表面,通常是通过特殊的加工而制成的。

3. 器物:器物可以是陶瓷器物、木器等不同的材质,用来装饰的表面。

4. 工具:如刷子、刮刀等,用来操作制作过程。

以下是漆艺螺钿的制作步骤:第一步润:在器物的表面涂抹一层漆料,使其成为接收螺钿的基础。

第二步埋:将预先准备好的螺钿片逐一镶嵌在漆料层上,形成所需的图案或花纹。

第三步压:用压揉的方法,将螺钿片与基础漆料融合在一起,使之更加坚固。

第四步磨:在螺钿镶嵌完毕后,用砂纸对其进行磨光,使其表面更加光滑。

第五步涂:再次涂上一层漆料,并对器物表面进行打磨,使之更加平整。

第六步烘干:将器物放入烘干室进行烘干,使其表面完全干透。

通过以上的步骤,一件漆艺螺钿作品就完成了。

漆艺螺钿制作的过程非常精细,需要经过反复的操作和精细的处理才能够制作出具有高度艺术价值的作品。

漆艺螺钿作品不仅具有独特的美感和装饰效果,还能够展现出制作者的工艺技艺和艺术功底,是一种集艺术、技术和工艺于一体的传统工艺。

第二篇示例:漆艺螺钿是一种传统的工艺美术技艺,具有悠久的历史和独特的艺术魅力。

通过漆艺螺钿的制作过程,可以让人们感受到东方传统文化的魅力和神秘性。

下面就来介绍一下漆艺螺钿的制作方法。

1. 准备材料和工具在进行漆艺螺钿制作之前,首先要准备好所需的材料和工具。

主要材料包括漆料、螺钿、搪瓷器皿、砂纸等。

而工具则有漆刀、漆笔、砂纸、砂轮、打磨机等。

点螺镶嵌漆器工艺品的价值与市场前景随着人们对传统工艺品的热爱与追求,点螺镶嵌漆器工艺品作为一种珍贵的古代工艺品,正逐渐受到大众的关注和追捧。

本文将探讨点螺镶嵌漆器工艺品的价值所在,并展望其在市场上的前景。

第一部分:点螺镶嵌漆器工艺品的独特价值点螺镶嵌漆器工艺品是一种非常独特且精细的艺术形式。

这种工艺可以追溯到古代中国的汉代,被誉为中国古代工艺的瑰宝之一。

其特点是通过在漆器上点缀螺钿等贝壳粉末制作出精细的图案和纹饰。

这些精细的图案展现了中国古代艺术的卓越技艺,具有较高的艺术和收藏价值。

首先,点螺镶嵌漆器工艺品具有极高的历史文化价值。

作为古代艺术的产物,点螺镶嵌漆器工艺品记录了中国悠久的历史和文化传统。

它是中国优秀传统工艺的绝佳代表,代表着中国古代聪明智慧与工艺的高度发展。

因此, 这些工艺品不仅仅只是一种美术品,更是具有非凡历史价值与研究意义的实物。

其次,点螺镶嵌漆器工艺品在艺术价值上独树一帜。

点螺镶嵌的过程需要工匠精湛的技术和很高的专注力。

工匠们将螺钿粉末倒入漆器的纹路内,经过反复打磨和研磨,使图案和纹饰逐渐显现。

这种精细细致的工艺给人一种奇幻的视觉体验,每一个细节都充满了生命力和动感。

这种独特的艺术形式使得点螺镶嵌漆器工艺品成为收藏家和艺术爱好者们的宠爱。

第二部分:点螺镶嵌漆器工艺品的市场前景随着中国人对传统工艺品的重新认知与追求,点螺镶嵌漆器工艺品在市场上的前景愈发广阔。

首先,点螺镶嵌漆器工艺品作为一种文化产物,受到国内外游客和艺术爱好者的青睐。

随着中国的经济实力的不断提升,国内外游客对中国传统文化的兴趣也相应增加。

点螺镶嵌漆器工艺品正是一种独特的文化表现形式,能够吸引并满足这部分人群的审美需求。

此外,点螺镶嵌漆器工艺品的独特性也为其带来了独特的市场机遇。

在当今复制和大规模生产的时代,手工制作的艺术品更加受到欢迎。

因为每一件点螺镶嵌漆器工艺品都是手工制作的,每一件都是独一无二的。

这种独特性使得点螺镶嵌漆器工艺品具有收藏价值,也为其赋予了更高的市场价格。

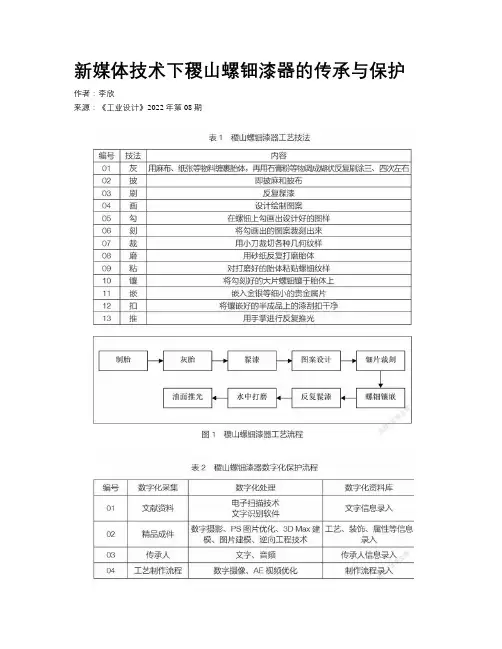

新媒体技术下稷山螺钿漆器的传承与保护作者:***来源:《工业设计》2022年第08期关键词:新媒体技术;稷山螺钿漆器;传承;保护;思路稷山螺钿漆器是一种古老的传统雕漆工艺品,以传统的髹饰工艺著称。

李爱珍、马静、贺娜、李莉等人对稷山螺钿漆器工艺进行了详细地介绍[1-4],廉晓慧探讨了稷山螺钿漆器的图式发展特点,提出其图式特点应吸收现当代艺术的精华,走向多元的发展[5],吕江在关注稷山螺钿漆器工艺以及美的成因的同时,提出了在稷山螺钿漆器传承与保护中要处理好传统器型与传统纹饰的继承、传统器型与创新纹饰的衔接、创新器型与创新纹饰的审美衔接等问题[6]。

文章借鉴优秀学者对于稷山螺钿漆器工艺、图式的研究结果,以及近年来对于非物质文化遗产传承与保护形式的探索,利用新媒体技术,通过建立数字化资料库、搭建虚拟现实博物馆、设计数字化产品探讨稷山螺钿漆器的传承与保护的新思路。

1 新媒体技术概述新媒体技术以数字信息技术、网络技术以及通信技术等为基础,以互动传播为功能,将传统的文字、图片、音频、视频等元素结合在一起,用直观的方式展现出来的新型科技手段。

新媒体技术具有数字化、及时性、交互性、虚拟性以及公共性的特点,是一种创新形态的媒体技术,其主要包含图像与图形信息处理技术、声音信息处理技术、视频信息处理技术、流媒体技术、蓝光技术、虚拟现实技术以及人工智能技术等。

2 稷山螺钿漆器概述稷山螺钿漆器选择内陆湖泊特产贝壳的珍珠层,与金银扁丝制成各种精美的图案,镶嵌在漆器上,经过反复研磨而成。

稷山螺钿漆器用料考究,选用本地大漆、木材、优质螺贝壳等原料,采用灰、披、刷、画、勾、刻、裁、磨、粘、镶、嵌、扣、推等髹饰工艺技法,见表1,经过制胎、灰胎、髹漆、图案设计、钿片裁刻、螺钿镶嵌、反复髹漆、水中打磨、油面推光等数十道繁杂而细致的工序制作而成,制作出来的器物细腻光滑、古朴雅致,犹如黑夜星辰般闪耀。

自然而环保的物料、精湛的技艺以及和谐的形式美规律,展现了螺钿漆器极高的艺术价值、文化价值和收藏价值。

天工|2020年第6期文 韦 莉“螺钿”又称螺甸,螺填。

“螺”,即螺类、贝类的外壳。

“钿”据《辞海》中注释,“有镶嵌装饰之意”①,“螺钿”顾名思义精准地表达了镶嵌工艺的特点,它以螺、贝为材,将其处理过的珠光层磨制加工成薄片,饰以花纹或缀以山水、人物、花鸟,镌刻成形后,嵌于器物表面,再以髹漆打磨成为一件色彩艳丽、美轮美奂的漆器工艺品。

正如“百般文图,点、抹、钩、条,总以精细密致如画为妙。

又分截壳色,随彩而施缀者,光华可赏。

”②据考证,我国用蚌壳镶嵌作为漆器装饰的起源很早,在殷商墓中已发现多件嵌蚌壳和上漆雕花木器的残迹,至周代,这种装饰手法应用更加广泛,1981年至1983年在北京琉璃河燕国墓地出土遗物中发现的西周“彩绘兽面凤鸟纹嵌螺钿漆罍”(图1)蚌片表面光滑,边缘整齐,蚌片之间紧密结合。

蚌壳与漆绘交相呼应,色彩明快,其间以白色的螺钿薄片点缀,弥补了大漆无法表现白色的缺陷。

整体绘有花纹、凤鸟纹、兽面纹等,纹饰繁缛,工艺精湛,它不仅造型优美,其器盖和器身还有牛头、凤鸟形象等。

蚌片的磨制和镶嵌技术相当成熟,绝非螺钿初期阶段所能做到的,是中国早期漆器中一件罕见的漆器精品。

此后随着时间的推移,经过春秋战国、两汉髹漆工艺得到发展。

魏晋南北朝时期,由于豪门贵族之间的争奢,这种现象进一步促进了螺钿镶嵌工艺的发展。

隋唐时期,螺钿镶嵌工艺逐渐成熟。

明清时期是螺钿髹漆工艺的发展和繁荣时期,明代曹昭著的《格古要论》中说:“螺钿漆器出江西吉安府庐陵县。

宋朝内府中物,俱是坚漆螺钿者。

”可以看出当时出现了厚螺钿与薄螺钿作镶嵌并存的局面。

厚螺钿又称为硬螺钿,软螺钿又称为薄螺钿,《髹饰录解说》王世襄注云: 螺钿“壳片古者厚,而今者渐薄也”③,阐明了厚薄螺钿之分,以及古代多以厚螺钿为主,而后逐渐发展为薄螺钿的过程。

厚薄螺钿除了厚度差别外,在色泽上厚螺钿多以白色、微黄的牙色为主,薄螺钿色彩斑斓,有微青色闪红光的、深青色闪蓝光的等,厚螺钿适用于填嵌家具以及胎骨较厚的漆器。

含道映物,神采焕然——扬州传统漆器螺钿镶嵌工艺研究张志雁【摘要】扬州漆器是我国传统的特种工艺品,它起源于战国时期,发展于秦汉,鼎盛于明清,距今已有两千四百多年的历史.在千百年的历史发展中,其逐渐形成了独特的艺术风格.介绍了扬州漆器的工艺制作特点,着重探索了螺钿漆器的镶嵌工艺制作步骤.【期刊名称】《创意设计源》【年(卷),期】2015(000)005【总页数】7页(P52-58)【关键词】扬州漆器;螺钿镶嵌;工艺特点【作者】张志雁【作者单位】南京晓庄学院美术学院【正文语种】中文图1 唐嵌螺钿宝相花镜漆器是我国民族优秀传统文化宝库中的艺术瑰宝之一,是我国艺术宝库中重要的组成部分。

中国漆器是具有悠久历史的传统工艺品,经过数千年的发展取得了极高的艺术成就和艺术价值,中国也是世界上最早认识漆,并用漆制作器物的国家。

漆器,是以漆为髹饰媒介的器物,“髹”是用漆涂器,“饰”为“纹饰”之意,中国古代用漆涂物并施以纹饰称之为“髹饰”。

漆器自诞生以来历经几千年的岁月发展,至明清时期已是“千文万华,纷然不可胜识矣”。

其中,扬州漆器占据了浓墨重彩的一笔。

在千百年的发展中,扬州漆器充分展现出品种丰富、色彩绚丽、技艺精湛等特点,同时将实用性和审美性结合在一起,在全国漆器行业有举足轻重的地位。

扬州漆器于2006年被选入国家第一批非物质文化遗产保护名录,与福州脱胎漆器、平遥推光漆器以及重庆漆器并称为“中国四大漆器”。

一、扬州漆器的发展历史扬州漆器发源于战国时期,距今近两千四百年的历史。

从出土实物可以看出,当时漆器的造型和髹饰技法已达到了相当高的水平。

到了汉代,漆器被广泛用于生活中,其造型和装饰手法也更为精美多样。

隋唐时期,扬州的漆器制作工艺已十分发达,螺钿镶嵌的工艺技法也相当成熟,螺钿镶嵌产品也随之日益增多。

宋元时期,扬州漆器又有了新的发展,雕漆的工艺水平上了一个新的台阶,相继出现了剔黄、剔绿、剔彩等多种装饰技法。

至元代又出现了新的工艺技法——软螺钿镶嵌。

中国涂料进化史(一)此为独家原创文章,转载须注明出处作为中华民族文化艺术中的瑰宝,中国漆艺自诞生至今已跨越了70个世纪,在绵长的人类文明史上抹下了浓墨重彩的一笔。

中国漆文化发展的成就,既满足了人类物质和精神生活的需要,更折射出举世瞩目的艺术光辉和独一无二的文化魅力。

翘首回望七千载日月星辰,每个历史时期的漆艺各有千秋,诠释了不同时代的生活品质和人文气息。

从1978年在浙江余姚河姆渡文化遗址中发现的朱漆木碗和朱漆筒至今,考古学家发现,中国的漆艺不仅用于装饰家具、器皿、文具和艺术品,而且还广泛应用于乐器、丧葬用具、兵器。

简言之,即从中国人出生时用过的浴盆到羽化登仙时的棺椁,都离不开漆艺。

藉中国涂料工业百岁诞辰之际,本期特奉上“中国涂料史记”专题“从史前到宋元明清”,与读者诸君一齐踏上时光之旅,穿梭于各个历史朝代,阅览中国涂料的演进历程。

史前:新石器时期“漆之为用也,始于书竹简。

而舜作食器,黑漆之。

禹作祭器,黑漆其外,朱画其内,于此有其贡。

”——明朝黄成着《髹饰录图说》序背景综述史前,人类逐渐摆脱了动物本能,并通过直立行走、解放双手和脑容量扩增来为后续的手工艺品的发明、创造打下了坚实的基础。

走过蒙昧的旧石器时代,人类迎来了被公认为世界上最早认识漆树并运用其汁液进行髹涂器物的时期,即新石器时期。

据史料记载,中国是世界上最早认识漆树并运用漆树的汁液进行髹涂器物的国家,在战国文献中就有舜作食器、禹做祭器的记载。

浙江河姆渡文化遗址,出土了一件新石器时期黄帝五世时的木胎圈足碗,距今已有7千多年,木碗内外髹涂朱漆,是迄今为止发现早的漆器。

漆工艺的发展在先秦文献中多言为漆器之珍贵、奢侈,唯有贵族首领才能用得起。

而且崇尚漆器奢华之风,一朝甚于一朝。

《韩非子·十过》篇记:“尧禅天下,虞舜受之,作为食器,斩山木而财之,削锯修之迹,流漆黑其上,输之于宫。

以为食器,诸侯以为奢侈,国之不服者十三。

”漆器主要用作食器和祭器,颜色多为黑色和红色,并且用红色勾勒花纹, 突出美感。

徽州髹漆技艺的发展历史及传承现状研究夏幼平;樊嘉禄【摘要】根据历史文献整理徽州髹漆技艺的历史发展脉络,通过田野调查摸清该技艺的传承保护现状,剖析保护工作中存在的问题,并提出相应的对策建议.【期刊名称】《黄山学院学报》【年(卷),期】2015(017)004【总页数】5页(P33-37)【关键词】髹漆技艺;民间工艺;徽州文化;非物质文化遗产;《髹饰录》【作者】夏幼平;樊嘉禄【作者单位】安徽医科大学人文社会科学学院,安徽合肥230032;安徽医科大学人文社会科学学院,安徽合肥230032【正文语种】中文【中图分类】J50一、徽州髹漆技艺的发展历史中国的髹漆技艺历史悠久,在秦汉时期就已经达到很高的水平,并且在很多地方都有所发展。

徽州漆艺起源较早,据南宋罗愿《新安志》卷二记载:“漆则诸邑皆有之,山民夜刺漆,插竹笕其中,凌晓涓滴取之,用匕刮筒中,磔磔有声,其勤至矣。

岁旱则益少,天时雨,汁则又不佳。

”古代由于交通不发达,手工艺的发展与原材料关系密切,虽然早期文献中没有关于徽州髹漆技艺的明确记载,但是从类似于这里的采漆生产记录可以推知徽州地区的髹漆技艺在宋代甚至更早就有发展。

徽州漆艺鼎盛期出现在明代。

明朝廷重视漆器生产,设有官坊,名为“果园厂”,徽州民间制作的漆器中比较好的作品有时能达到官坊水平。

明万历(1573-1620)《歙志》卷九对此有明确记载:“髹器则余氏、汪氏俱精,有退光罩漆、胎锡雕红、泥金螺甸诸种,上者欲追果园厂。

”明代徽州螺甸髹漆技艺已相当精巧,据方以智《物理小识》记载:“近徽吴氏漆,绢胎鹿角灰磨者,螺甸用金银粒、杂蚌片成花者,皆绝,古未有之。

”可见当时吴氏绢胎鹿角灰磨光漆和螺甸漆工艺水平都有所创新。

清代彩漆雕刻成为徽州漆器的主要特色之一,[1]691而此时期的螺钿漆器作为朝廷贡品送入皇宫。

康熙年间,徽州漆器艺人以木为胎,土漆拌瓷粉、金刚砂为涂料,制成漆砂砚。

民国《歙县志·方技》记载:“程以藩,善制漆器,精者有银胎嵌甸红黑退光诸目。

PAGE20主要原料大漆又名天然漆、生漆、土漆、国漆,中国特产,故泛称中国漆。

它是一种天然树脂涂料,是割开漆树树皮,从韧皮内流出的一种白色粘性乳液,接触空气后逐渐变为金黄、赤色、血红、紫红,最后变为黑褐色,时间长后固化变为黑色。

钿,通常指金银丝。

螺钿又名螺甸、螺填、钿嵌等,分硬螺钿和软螺钿两种,主要取材于内陆湖泊养珍珠的蚌壳、贝壳和鲍鱼壳等,将其磨薄、磨光加工成硬螺钿片或是通过泡制加工成软螺钿后,会有美丽动人的珍珠般的光泽。

制作工序主要制作工艺分十二道:设计胎型、制作胎体、灰制胎体、胎体打磨、设计图案、画刻图案、胎体上漆、镶嵌螺钿、反复髹漆(指把漆涂在器物上)、反复打磨、扣刻图案、油面推光等。

制作胎体:首先用大漆、木材、纸料等材料通过脱胎、卷制、削制、剜制等技法做出形式各样的器物胎。

灰制胎体:用白麻、大漆、石膏粉配制好后缠裹胎体,进行灰制,这叫做“披麻挂灰”。

打磨胎体:将灰制好的胎体进行打磨处理,古方制作 技艺繁复——稷山螺钿漆器制作工艺流程 稷山螺钿漆器的制作,需点螺技师的手艺达到“以精细密致如画为妙”的境界。

因为哪怕是微微的一丝风,也会将这些薄如蝉翼、细若秋毫、小如针尖的点、丝、片吹掉。

要将这样的一点一丝镶嵌在乌黑发亮的漆坯上,必须全神贯注,一气呵成。

这一件件的作品,不单纯是双手在劳动,更是背后心的投射,使手制作器物,使人遵守法度,器物之美便油然而生。

12341.大漆提纯2.设计胎体3.制作胎体4.灰制胎体PAGE 21科学之友 2015.09金银等其他材料。

反复髹漆:在制作产品的过程中,主要经过3次髹漆工艺,第一次髹漆是对灰制好的胎体上底漆(3遍);第二次是将贴好图案的胎体在阴房阴干后,取出进行髹漆(4遍);第三次是在原有打磨的基础上刷一层罩面漆。

油面推光:油面推光时主要用到细砖面、面粉、棉花、桐油等材料。

在推光时先将器物的表面全部擦上油,洒上砖面,然后用手反复擦拭,掌心反复推,直至漆面光亮如镜,手感细腻滑润,再在器物上用棉花蘸上油,擦拭整个器物,用油洗净砖面灰,再撒上面粉,用面粉将油吸干净,用柔软的棉布擦拭掉面粉后,一件多彩艳丽的螺钿镶嵌漆器才算制作完成。

漆与贝的缠绵——扬州漆器中的平磨螺钿作品漆与贝的缠绵——扬州漆器中的平磨螺钿作品扬州晚报 2013年12月14日曾经有人将扬州漆器工艺中的螺钿镶嵌漆器赋予一个非常诗意的名字叫做“漆与贝的缠绵”,将平磨螺钿漆器的工艺特色很好表达了出来。

平磨螺钿工艺曾与点螺工艺同属螺钿漆器,史料记载:元明以前多用厚而硬的螺钿,明清则以薄而软的螺钿较多。

所以,一个称硬螺钿、一个称软螺钿(后称为点螺),后因制作难易程度、材料的珍贵程度、突显出来的艺术效果等不同,而划分成两个各自独立的生产工艺。

其中点螺工艺趋向于精巧细致的高档艺术品,平磨螺钿工艺则更加亲民。

然而现代扬州漆器史上的第一件国礼,运用的却是这亲民的平磨螺钿技艺。

现代扬州漆器史上的第一件国礼:平磨螺钿《南京长江大桥》1968年9月,南京长江大桥建成通车,这伟大的历史事件深深影响了扬州漆艺人,1970年,以南京长江大桥为题材的平磨螺钿《南京长江大桥》挂屏创作完成。

作品选取大桥的主体桥段,展示了火树银花照耀下的大桥岿然屹立的场景。

据扬州漆器厂两位已退休的老厂长南林余和张长明回忆,作品创作完成后恰逢原南京军区司令员许世友来厂视察,当场对这件作品赞叹无比,并说:“我要把它送到北京请毛主席鉴赏。

”随后,作品被许司令员的护卫队送至北京,果然受到了主席的高度赞誉:江苏的工人工艺水平很高,扬州的工艺了不起。

1973年,这一件作品被作为国礼赠送给柬埔寨主席诺罗墩·希哈努克亲王。

1987年,希哈努克亲王夫妇一行特地来到扬州漆器厂参观访问,对扬州漆器给以很高的赞誉。

他说:“能参观扬州漆器厂感到非常高兴,对具有高超艺术价值的作品深表赞赏,漆器产品确实是杰作。

”“光华可赏”的平磨螺钿工艺平磨螺钿漆器是以云母、珍珠贝等不同类别的贝壳做材料,切割打磨成厚薄一致的平片,在漆坯上根据画稿拼成各种各样的图案进行镶嵌,经过复杂的髹漆工艺,最后打磨抛光而成的漆器工艺品。

《髹饰录·填嵌》中说:“螺钿即螺填也。

螺钿漆器传古韵稷山漆艺续华章

中国是世界上最早使用漆器的国家,从新石器时代起我们的先人就认识了漆的性能并用以制器,历经商周至明清,中国漆器工艺不断发展,古人根据漆器的特性和一些自然原料,创造出了种类繁多的漆器,制作工艺精湛,在当时已达到了相当高的水平。

然而,经过历史长河的洗刷,部分漆器制作工艺今已失传,有些还延续着古老的根脉,漆彩纷呈,依然光辉,比如稷山螺钿漆器。

始于西周源远流长

稷山县地处吕梁山南麓,冬寒夏暖,四季分明,光照充足,山上生长着天然的漆树,从它身上割取的是我国先民最早使用和掌握的天然涂料,即天然大漆。

100多年来,稷山先民不断用勤劳、智慧和汗水因地取材,在后稷故土孕育出一颗中华民族文化艺术的璀璨明珠――稷山螺钿漆器。

稷山螺钿漆器髹饰技艺是我国在几千年漆器制作历史长河中留存下的一种镶嵌工艺。

稷山螺钿属于细软螺钿,它在选料和制作工艺上独辟蹊径。

螺是贝壳,钿是金属,软是指贝壳中的珍珠层,薄如蝉翼,此工艺品是用贝壳中的珍珠层与金银丝组成图案,镶嵌在推光漆背景上,所以称软螺钿漆器镶嵌工艺。

螺钿漆器髹饰技艺起源早,周代已流行。

在陕西西安斗鸡台和河南陕县、洛阳等处的西周墓,河南?F县辛村卫国墓中发现的螺钿漆器及其残片,有的以方、三角、椭圆、圆锥等状的贝壳片平镶在漆器上,有的贝壳片微微凸起,已达到相当高的水平。

西周时期螺钿漆器的代表作是北京琉璃河燕国墓发掘出来的?、豆、觚、壶、杯等多件螺钿漆器,磨制和镶嵌技法甚为精湛,具有很高的艺术价值。

西汉盛行彩绘和嵌金箔、银箔漆器,这进一步促进了螺钿漆器的发展。

唐代,螺钿髹饰技法有了新的发展,尤其作为铜镜背面的装饰而大放异彩。

1955年在河南洛阳唐墓中发现的人物花鸟纹镜,日本奈良正仓院收藏的唐代螺钿漆器五色琵琶,都是唐代螺钿漆器高水准的代表。

这些螺钿漆器所用的贝壳片都相当厚,被称为厚螺钿漆器。

象驮瓶

北宋起,匠人们将贝壳片研磨,截切成薄皮,创造了薄螺钿漆器。

在元大都(今北京)遗址中发现的广寒宫图薄螺钿黑漆盘残片,上面的楼阁、树木等景物细致入微,而且运用了分裁壳色、随彩而施的技法,发挥了不同贝壳、不同色彩的特性。

明代,薄螺钿漆器有了进一步的发展,加金箔、银箔、金屑、银屑等成为常见的技法。

清代嘉庆、道光年间,江苏扬州漆器能手卢映之及其孙卢葵生擅长多种髹饰技法,而以厚螺钿技法尤为所长,所嵌细片经过雕琢,高出漆面,有浮雕效果。

约在清代晚期,战乱频发,宫廷艺人组织纷纷

解散,螺钿漆器技法从宫廷流落至民间,几经失传、断代。

传承古法创新求变

稷山螺钿漆器因其用料讲究,做工精细复杂,所以漆器外观古朴雅致,漆面光亮润滑,图案清新高雅,但遗憾的是,100多年来,稷山历史文献及作品上均没有一个具体的艺人留下姓名,留下的只有稷山螺钿漆器为佐证。

20世纪20年代,稷山老艺人大多在坊间从事螺钿漆器制作。

全国解放后,民间艺人继承着螺钿漆器髹饰技艺,在1973年,稷山县人民政府在民间招募老艺人,成立了稷山工艺美术厂,后该厂破产解散。

在1986年,李爱珍成立“稷山螺钿漆器研究中心”,继承和发展稷山螺钿漆器髹饰技艺。

百子图玉壶春瓶

为抢救这一民族文化遗产,稷山人李爱珍潜心研究,从各方搜集历史资料,以恢复原来的传统髹饰技艺。

经过多年的探索和努力,终于使螺钿漆器这一传统技艺绝活风采再现,创新出仿宋哥釉图案;研制出一次成型的漆胎,且整体无接缝;克服了一整片螺钿片弯曲附着在圆型器物上的困难;在材料方面创新生产出大漆镶嵌金属书法作品等。

由于李爱珍继承了传统嵌螺钿漆器制作技艺,其在原材料不变、传统手工制作的基础上,还在产品形式、图案纹饰等方面加以创新,制作出的产品不仅具有天然大漆应有的特性,而且外观古朴雅致,图案逼真生动,造型优美,具有很高的艺术

价值、欣赏价值、历史及文化价值,所以受到越来越多人的珍爱。

目前,李爱珍的作品已被国内许多著名专家、书画家、收藏爱好者所收藏,其创作的螺钿漆器现已远销至欧美、日本、韩国及东南亚等多个国家和地区。

稷山螺钿漆器展现了我国北方特有的民间传统文化。

长期以来,居住在这里的人们用汗水不断浇灌着对美好生活的向往,逐渐形成了粗犷奔放的性格特点,这也使稷山螺钿漆器髹饰技艺形成鲜明的艺术特征,是中国漆器重要的组成部分,其作为对传统漆器制作工艺的继承和发展,是华夏民族智慧和创造力的结晶。

麒麟托瓶樽

记者手记:

非物质文化遗产既是历史的见证,又是珍贵的文化资源,是中华民族的宝贵财富。

非物质文化遗产的保护关系到中华民族文化的血脉传承,是每一个中华儿女的责任和担当。

保护非遗,义不容辞。

稷山螺钿漆器研究中心为了挽救和保护这一民间传统

手工技艺,做过很多努力。

在2008年、2009年与县劳动部门合作培训返乡农民工300余名,并先后与太原理工大学、中北大学、运城学院等高校合作建立大学生实习基地,通过培训确保该技艺后继有人,起到了一定的传承作用。

其次,通过加强学术交流,扩大影响,多次与漆器大师交流合作。

为了提升稷山螺钿漆器的知名度,让更多的人了解螺钿漆

器,近年来,该中心通过多次参加展会来扩大宣传。

但是,由于稷山县的经济主要靠重工业钢铁、金属镁、锰铁及焦炭等资源为生。

政府对文化发展投入较少,民间传统工艺得不到重视,相关产业缺乏资金投入,也得不到有效支持和保护,传承现状令人堪忧。

一是现代工艺的充斥使该技艺前景惨淡。

稷山螺钿漆器本身对制作材料和工艺的要求高,它与现代螺钿化工漆器相比:材料选用不同。

传统工艺的用料是大漆、螺钿和木、纸、漆胎;现代工艺则采用的是化工漆和塑料胎。

髹饰技艺不同。

由于传统工艺制作产品延续传统的制作工序,其周期长,工序繁多,图案复杂,生产数量有限,而现代工艺制作产品的周期短,工序少,图案简单,经济回报率快,可批量生产。

制作工艺不同。

传统工艺的生产成本高,选料考究,采用的是天然色,而现代工艺的生产成本低,选料简单,利用人工染色,制作方法已经脱离了传统用料及传统制作工艺。

因此,越来越多的艺人采用现代原料和现代工艺进行生产,使制作螺钿漆器的传统工艺得不到更好的继承和发展。

扇形提盒二是由于此项技艺涉及的学科众多,属于综合学科,又是目前比较冷门的行业,要想熟练掌握技艺,需要长时间的艰苦磨练才行,这与其他热门行业学习时间短、挣钱多形成极大反差,愿意做这种传统工艺的年轻人少之又少,为传承道路造成了一定的影响。

三是随着老一代艺人年龄的增大,无人继承和知晓传统漆器髹饰技艺。

非物质文化遗产的传承与保护是一个长期、复杂的系统工程,其涉及的面非常广泛,对它的认识及如何实施有效的保护,尚处在摸索和研究中。

稷山螺钿漆器所面临的问题不限于某个地区,也不限于某一传统手工技艺,它带有相当的普遍性,要解决它也非一朝一夕之功,所以如何更好地保护非物质文化遗产,值得人们高度重视和关注。