苏教版科学六年级上册课件4.5.地球以外有生命吗 -PPT(附教案)

- 格式:pptx

- 大小:3.12 MB

- 文档页数:11

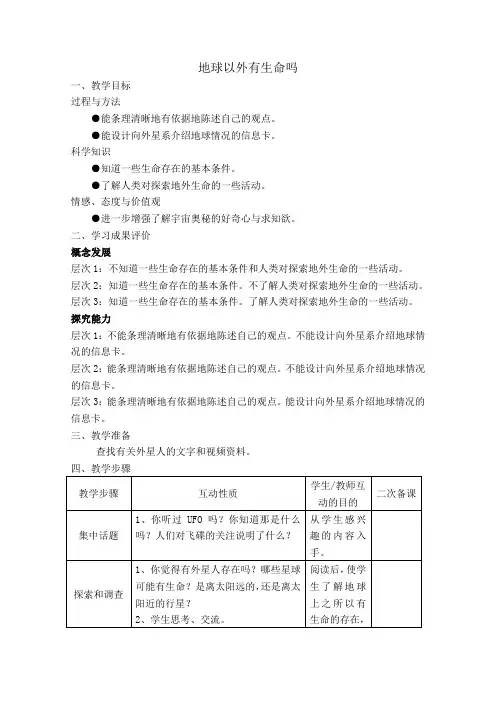

地球以外有生命吗

一、教学目标

过程与方法

●能条理清晰地有依据地陈述自己的观点。

●能设计向外星系介绍地球情况的信息卡。

科学知识

●知道一些生命存在的基本条件。

●了解人类对探索地外生命的一些活动。

情感、态度与价值观

●进一步增强了解宇宙奥秘的好奇心与求知欲。

二、学习成果评价

概念发展

层次1:不知道一些生命存在的基本条件和人类对探索地外生命的一些活动。

层次2:知道一些生命存在的基本条件。

不了解人类对探索地外生命的一些活动。

层次3:知道一些生命存在的基本条件。

了解人类对探索地外生命的一些活动。

探究能力

层次1:不能条理清晰地有依据地陈述自己的观点。

不能设计向外星系介绍地球情况的信息卡。

层次2:能条理清晰地有依据地陈述自己的观点。

不能设计向外星系介绍地球情况的信息卡。

层次3:能条理清晰地有依据地陈述自己的观点。

能设计向外星系介绍地球情况的信息卡。

三、教学准备

查找有关外星人的文字和视频资料。

四、教学步骤。

苏教版小学科学六年级上册第二单元《我们的地球》第一课《地球的形状》教学设计(一)一、教学内容:本课是六年级上册第二单元的内容,以历史发展的轨迹为线索展现了人类对地球形状的认识过程,说明地球的形状。

二、学情分析:使学生了解人类对地球探索的艰辛过程以及我们居住的地球形状,增强学生对于自己生存家园的热爱之情。

三、教学目标:1、知识与技能:知道地球的形状。

2、过程与方法:(1)能够收集有关地球的资料并提出关于地球形状的一些问题。

(2)培养学生搜集信息和表达交流的学习能力。

3、情感目标:知道人类探索地球形状经历了漫长而曲折的过程,增强学生对于自己赖以生存家园的热爱之情。

四、教学重难点【教学重点】:知道人类认识地球形状的曲折过程。

【教学难点】:知道合理质疑是科学探究不可缺少的推动力。

五、教学过程【教学准备】:多媒体课件,相关图片,地球仪、火柴棍、纸船。

学生提前搜集相关资料。

【教学课时】:共计一课时。

(一)、话题导入,揭示课题同学们,我们在四年级语文课本里学过一篇文章《只有一个地球》, 地球是我们人类赖以生存的家园,今天的科学课就让我们一起来探讨学习一一《地球的形状》。

(二)、简单交流,了解进程【了解学生对地球形状的认识]1、请大家说说地球到底是什么形状的呢?2、你是怎么知道的?(请同学们交流课前搜集到的相关知识)(三)、了解人类认识地球形状的过程1、如今人类通过科技能从各种途径认识地球的形状,但古代人们是如何认为地球的形状的呢?请同学们阅读书中相关资料并汇报。

2、小组交流后全班汇报展示。

3、填空练习,教师小结。

(1)、最初,人们凭直觉来认识地球,提出“(天圆地方)''的猜想。

我国古代人认为,天像一个(锅);地像一个(方形棋盘),是(平)的。

(2)、我国东汉时期天文学家(张衡)认为地球是:(浑天如鸡卵,地如卵黄,居于内)。

(3)、古希腊学者(亚里士多德)根据月食的景象分析,认为地球是(球体)或(近似球体)的形状。

5、地球以外有生命吗设计理念:一个多世纪以来,人们一直猜想在地球以外的茫茫宇宙间可能有类似甚至超过人类智慧的生物存在。

在天文学和生命科学不断取得新进展的前提下,科技界认为从理论上说任何天体只要条件合适都有可能产生原始形态的生命,并逐渐进化为高级形态的生命,甚至出现智慧生命及其文明。

因此,本课试图为小学生撩起“外星人”神秘的面纱,激起他们探索其他星球是否有像人一样的高级智慧生物的欲望,并鼓励他们大胆地发挥想象力和创造力,投入到探索宇宙奥秘的活动中。

教学目标:1、能依据生命存在的基本条件推测可能有生命的星球。

2、了解人类探索地外生命的一些活动。

教学重点、难点:1、重点:唤起学生探索外星生命的欲望和想象力。

2、难点:有理有据、简洁明了地表达自己的观点。

教学准备:1、有关人类探索外星生命活动的资料。

教学课时:1课时。

教学过程:课时目标:能依据生命存在的基本条件推测可能有生命的星球;了解人类探索地外生命的一些活动。

一、导入新课:1、播放有关UFO的影片片段。

2、讲述:刚才我们观看的只是科幻片的一个镜头。

不过,自从人们开始研究太空以来,就一直想知道其他星球上是否有生命存在,更想知道是否有像地球人一样的高级智慧生物存在。

那么,你相信地球以外有生命吗?3、学生陈述自己的观点。

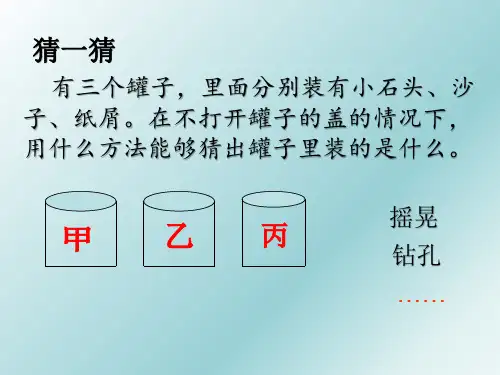

二、引导查阅资料,探讨外星生命存在的可能性。

1、讲述:地球处在太阳系里,这也是人类所知最多的一个大家族。

我们就先到太阳系家族中去找找看,有没有生命存在的可能。

2、学生分组查阅太阳系内行星、卫星资料,并根据资料分析、讨论生命存在的可能性,形成小组研究报告,内容应包括:我们研究的星球名称、该星球的基本情况、我们认为有或无生命存在的理由。

3、小组交流研究情况。

4、师生点评小组汇报情况并小结。

三、了解人们对地球以外有无生命的研究情况。

1、讲述:地球以外是否有生命的问题虽然还没有找到答案,但是人们做出了种种猜测和描绘。

2、学生自由浏览一组资料。

3、汇报浏览的结果。

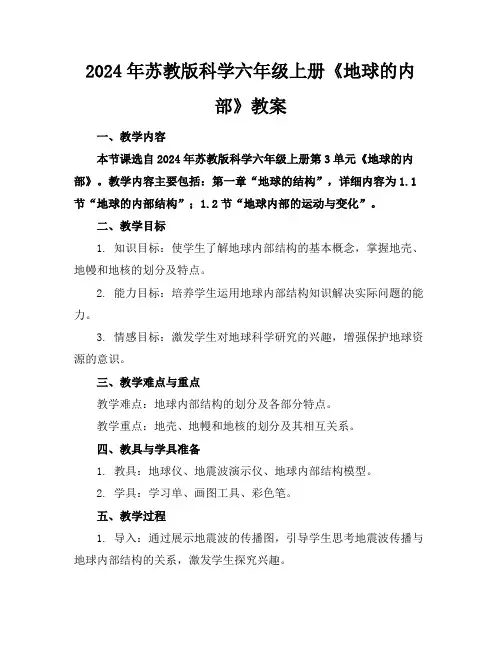

2024年苏教版科学六年级上册《地球的内部》教案一、教学内容本节课选自2024年苏教版科学六年级上册第3单元《地球的内部》。

教学内容主要包括:第一章“地球的结构”,详细内容为1.1节“地球的内部结构”;1.2节“地球内部的运动与变化”。

二、教学目标1. 知识目标:使学生了解地球内部结构的基本概念,掌握地壳、地幔和地核的划分及特点。

2. 能力目标:培养学生运用地球内部结构知识解决实际问题的能力。

3. 情感目标:激发学生对地球科学研究的兴趣,增强保护地球资源的意识。

三、教学难点与重点教学难点:地球内部结构的划分及各部分特点。

教学重点:地壳、地幔和地核的划分及其相互关系。

四、教具与学具准备1. 教具:地球仪、地震波演示仪、地球内部结构模型。

2. 学具:学习单、画图工具、彩色笔。

五、教学过程1. 导入:通过展示地震波的传播图,引导学生思考地震波传播与地球内部结构的关系,激发学生探究兴趣。

2. 新课导入:引导学生观察地球仪,了解地球的基本结构。

进而引入地球内部结构的探究。

3. 新课讲解:(1)讲解地壳、地幔和地核的划分及特点。

(2)通过地球内部结构模型,演示地震波的传播过程,解释地震波传播与地球内部结构的关系。

4. 实践情景引入:展示火山喷发、地震等自然灾害,让学生运用所学知识解释这些现象。

5. 例题讲解:讲解典型例题,巩固地球内部结构知识。

6. 随堂练习:布置相关练习题,检验学生学习效果。

六、板书设计1. 地球的内部结构1.1 地壳1.2 地幔1.3 地核2. 地震波传播与地球内部结构的关系七、作业设计1. 作业题目:(1)简述地壳、地幔和地核的特点。

(2)解释地震波传播与地球内部结构的关系。

2. 答案:(1)地壳:地球最外层,由岩石组成,平均厚度约为17km。

地幔:地壳下面,约占地球体积的84%,主要由硅酸盐岩组成。

地核:地幔下面,分为外核和内核,外核为液态,内核为固态。

(2)地震波传播与地球内部结构的关系:地震波分为纵波(P 波)和横波(S波),纵波传播速度快,横波传播速度慢。

苏教版小学科学六年级上册第二单元《我们的地球》第一课《地球的形状》说课稿各位评委老师、各位同学大家好!今天我为大家说课的六年级上册第二单元《我们的地球》第一课《地球的形状》说课稿,下面我将从说教材、教学目标、教学重难点、学情、说教法和学法、教学准备、教学过程、板书设计等六个方面来对本课作具体的阐述。

一、说教材本课是苏教版小学六年级上册第二单元《我们的地球》中的第一课。

本单元是小学生较全面地认识、了解、探索地球的起始单元,引导学生从地球表面到地球内部去认识地球。

本课主要是让学生对地球有一个基本的了解,知道人们对地球的认识经历了一个漫长的过程,对这一科学史的学习,有助于学生形成科学是不断发展的观点,并且知道地球的形状、大小。

二、教学目标【科学知识】:(1)知道地球的形状、大小;(2)知道人类对地球形状的认识经历了漫长而曲折的过程。

【科学探究】:能通过查阅整理从书刊及其它途径获得的科学资料,了解地球的概况。

【情感态度与价值观】:了解人类为科学认识地球所做的努力,相信科学是不断发展的;并且愿意和同学们一起合作交流。

三、教学重难点【教学重点】:引导学生探索地球的兴趣。

【教学难点】:让学生对地球的初始的认识。

四、说学情六年级的学生对地球的知识已经有所了解,也知道了地球的形状,但对于人类认识地球形状的过程却知道的很少。

另外,他们经过两年的科学课学习,对科学探究具有强烈的好奇心和积极的探究欲,多数学生已经具有收集资料、分析整理概念的能力。

五、说教法和学法本课以科学学习要以探究为核心,让学生亲历科学探究的全过程。

本课用资料、文字、图片,让学生整理分析得出结论。

采用多媒体展示,结合探究式提问法、讨论法等多种教学方法,通过小组合作交流,师生归纳概括,引导学生了解古今人们探究地球的历史的全过程,自主开展探究活动,给学生显示自我才能的机会,使学生真正成为科学探究主人。

【教学准备】地球仪、小船、相关课件及图片、多媒体资源以及让学生自己在课前找与本节课有关的资料六、教学过程(一)导入1、出示地球课件,同学们这是什么?导入本节课主题——地球。

最新精选苏教版小学科学六年级上册第四单元探索宇宙5.地球以外有生命吗复

习巩固六十四

第1题【单选题】

与地球相似的行星是( )

A、木星

B、金星

C、火星

【答案】:

【解析】:

第2题【单选题】

离地球最近的行星是( )

A、水星

B、金星

C、火星

D、木星

【答案】:

【解析】:

第3题【单选题】

“漫游者号” 探测器是用来勘探( )的。

A、火星表面和火星上的岩石

B、金星表面部分的山脉和峡谷

【答案】:

【解析】:

第4题【单选题】

离太阳最近的行星是( )。

A、水星

B、金星

C、火星

D、木星

【答案】:

【解析】:

第5题【判断题】

已有两种太空探测器飞出我们的太阳系。

( )

A、正确

B、错误

【答案】:

【解析】:

第6题【判断题】

不能用望远镜直接看太阳。

( )

A、正确

B、错误

【答案】:。

新苏教版六年级科学上册第4单元第13课《冲出地球》说课稿一. 教材分析新苏教版六年级科学上册第4单元第13课《冲出地球》是本单元的第一课,主要让学生了解地球以外的世界,激发学生对宇宙的好奇心和探索欲望。

本节课的教学内容主要包括两个方面:一是地球以外的世界的基本概念,如太阳系、恒星、行星等;二是人类探索宇宙的历史和现状。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的科学素养,对宇宙有一定的认知。

但是,对于地球以外的世界,他们可能还存在很多疑惑。

此外,学生对于人类探索宇宙的历史和现状的了解还不够全面,需要通过本节课的学习来弥补这一缺陷。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解地球以外的世界的基本概念,如太阳系、恒星、行星等;了解人类探索宇宙的历史和现状。

2.过程与方法:通过观察、思考、讨论等方法,培养学生的科学思维和创新能力。

3.情感态度价值观:激发学生对宇宙的好奇心和探索欲望,培养学生的团队合作意识和责任感。

四. 说教学重难点1.重点:地球以外的世界的基本概念,人类探索宇宙的历史和现状。

2.难点:恒星、行星等的天文概念,以及人类探索宇宙的技术和挑战。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用观察、思考、讨论等方法,引导学生主动探究,培养学生的科学思维和创新能力。

2.教学手段:利用多媒体课件、模型、图片等教学资源,帮助学生直观地理解教学内容。

六. 说教学过程1.导入:通过展示宇宙星空的图片,引导学生思考宇宙的奥秘,激发学生的兴趣和好奇心。

2.教学新知:介绍太阳系、恒星、行星等基本概念,讲解人类探索宇宙的历史和现状。

3.课堂讨论:分组讨论恒星、行星等的天文概念,以及人类探索宇宙的技术和挑战。

4.实践活动:让学生制作太阳系的模型,加深对太阳系结构的理解。

5.总结提升:总结本节课的主要内容,引导学生思考宇宙的奥秘,激发学生的探索欲望。

七. 说板书设计板书设计如下:太阳系恒星行星知识点儿整理:1.地球以外的世界:本节课将引导学生了解地球以外的世界,包括太阳系、恒星、行星等基本概念。

苏教版科学六年级上册《地球的内部》教案一、教学内容本节课选自苏教版科学六年级上册,具体内容为第三章《地球的内部》。

详细内容包括:地球的内部结构、地壳、地幔、地核的特点及相互关系;地球内部的运动及对地表的影响;板块构造学说及其应用。

二、教学目标1. 了解地球的内部结构,掌握地壳、地幔、地核的特点及相互关系。

2. 掌握地球内部运动对地表的影响,理解板块构造学说。

3. 培养学生的空间想象能力、观察力和科学思维。

三、教学难点与重点教学难点:地球内部结构的理解,板块构造学说的掌握。

教学重点:地壳、地幔、地核的特点及相互关系,地球内部运动对地表的影响。

四、教具与学具准备1. 教具:地球仪、地质模型、教学PPT。

2. 学具:学生分组实验材料(橡皮泥、尺子、画图工具等)。

五、教学过程1. 实践情景引入:展示地球仪,引导学生观察地球表面的现象,如山脉、火山、地震等,提出问题:“地球内部是什么样子呢?”2. 知识讲解:(1)地球的内部结构:讲解地壳、地幔、地核的特点及相互关系。

(2)地球内部运动:介绍地球内部的热流、对流等现象,以及它们对地表的影响。

3. 例题讲解:(1)什么是板块构造学说?举例说明。

(2)地壳运动是如何导致地震、火山等自然灾害的?4. 随堂练习:让学生根据所学知识,分析生活中的地质现象,如地震、火山等。

5. 学生分组实验:用橡皮泥制作地球模型,观察并分析地球内部结构。

六、板书设计1. 地球的内部结构地壳地幔地核2. 地球内部运动热流对流3. 板块构造学说七、作业设计1. 作业题目:(1)简述地球的内部结构。

(2)举例说明地球内部运动对地表的影响。

(3)简述板块构造学说。

2. 答案:(1)地球的内部结构:地壳、地幔、地核。

(2)地球内部运动对地表的影响:如地震、火山、山脉等。

(3)板块构造学说:地球表面分为若干个大小不等的板块,它们在地球内部运动的驱动下相互碰撞、挤压、拉扯,导致地表出现地震、火山、山脉等地质现象。