生理性贫血的发病原因

- 格式:docx

- 大小:16.61 KB

- 文档页数:3

贫血产生的原因贫血产生的原因一、造血干祖细胞异常导致产生贫血:(1)再生障碍性贫血(aplastic anemia,aa):aa是一种骨髓造血功能衰竭症,与原发和继发的造血干祖细胞损害有关。

部分全血细胞减少症的发病机制与b细胞产生抗骨髓细胞自身抗体,进而破坏或抑制骨髓造血细胞有关。

(2)纯红细胞再生障碍贫血(pure red cell anemia,prca):prca是指骨髓红系造血干祖细胞受到损害,进而引起贫血。

依据病因,该病可分为先天性和后天性两类。

先天性prca即diamond-blackfan综合征,系遗传所致。

后天性prca包括原发、继发两类。

有学者发现部分原发性prca患者血清中有自身epo或幼红细胞抗体。

继发性prca主要有药物相关型、感染相关型(细菌和病毒,如微小病毒b19、肝炎病毒等)、自身免疫病相关型、淋巴细胞增殖性疾病相关型(如胸腺瘤、淋巴瘤、浆细胞病和淋巴细胞白血病等)以及急性再生障碍危象等。

(3)先天性红细胞生成异常性贫血(congenital dyserythropoietic anemia,cda):cda是一类遗传性红系干祖细胞良性克隆异常所致的、以红系无效造血和形态异常为特征的难治性贫血。

根据遗传方式,该病可分为常染色体隐陛遗传型和显性遗传型。

(4)造血系统恶性克隆性疾病:这些疾病造血干祖细胞发生了质的异常,包括骨髓增生异常综合征及各类造血系统肿瘤性疾病如白血病等。

前者因为病态造血,高增生,高凋亡,出现原位溶血。

后者肿瘤性增生、低凋亡和低分化,造血调节也受到影响,从而使正常成熟红细胞减少而发生贫血。

二、造血微环境异常导致产生贫血:造血微环境包括骨髓基质,基质细胞和细胞因子。

骨髓基质和基质细胞受损所致贫血:骨髓坏死、骨髓纤维化、骨髓硬化症、大理石病、各种髓外肿瘤性疾病的骨髓转移以及各种感染或非感染性骨髓炎,均可因损伤骨髓基质和基质细胞,造血微环境发生异常而影响血细胞生成。

生理性贫血的概念名词解释生理性贫血是指人体血液中红细胞数量或血红蛋白浓度低于正常范围的一种生理状态。

它与疾病无关,通常是由于生理原因引起的。

血液是人体内流动的液体,由红细胞、白细胞和血小板等成分组成。

红细胞携带氧气,并通过血红蛋白的作用将氧气输送到身体的组织和器官中。

因此,红细胞和血红蛋白的健康水平对于维持身体正常功能非常重要。

在正常情况下,红细胞的生成和破坏保持平衡。

然而,当某些生理因素影响到红细胞的生成、寿命或破坏过程时,就会导致生理性贫血的出现。

以下是几种常见的引发生理性贫血的因素:1. 快速生长期:儿童和青少年正处于身体发育阶段,身体需要更多的红细胞来支持细胞的生长和新陈代谢。

由于红细胞的生成速度跟不上生长速度,导致红细胞数量相对不足,出现生理性贫血。

2. 妊娠期:怀孕对女性身体造成了许多变化,包括增加血液量和红细胞数量。

然而,妊娠期间,体内的红细胞增加速度可能无法满足胎儿和母体对氧气的需求,从而导致生理性贫血的出现。

3. 高海拔环境:生活在高海拔地区的人们,由于空气中氧气浓度较低,身体需要更多红细胞来运输氧气。

因此,他们的身体适应机制会增加红细胞的数量,以适应高海拔的环境。

这种适应造成的红细胞增多被视为生理性贫血。

4. 减少氧气供应:某些情况下,如在医学实验中,人们可能会暂时接受氧气供应的削减或中断,这会导致短期的生理性贫血。

这是身体的一种正常反应,以保护器官和组织免受氧气不足的伤害。

尽管生理性贫血通常不需要特殊的治疗,但如果症状持续较长时间或导致身体功能障碍,就需要寻求医疗建议。

医生可能会建议改变饮食习惯,增加富含铁和维生素的食物,进一步促进红细胞的生成。

在特定情况下,补充铁制剂或维生素B12等补充剂也可能被推荐使用。

总而言之,生理性贫血是指由于生理原因引起的红细胞数量或血红蛋白浓度低于正常范围的一种生理状态。

虽然它通常不需要特殊治疗,但了解它的成因和相关因素仍然是重要的,以便及时采取适当的措施来维持身体的健康和功能。

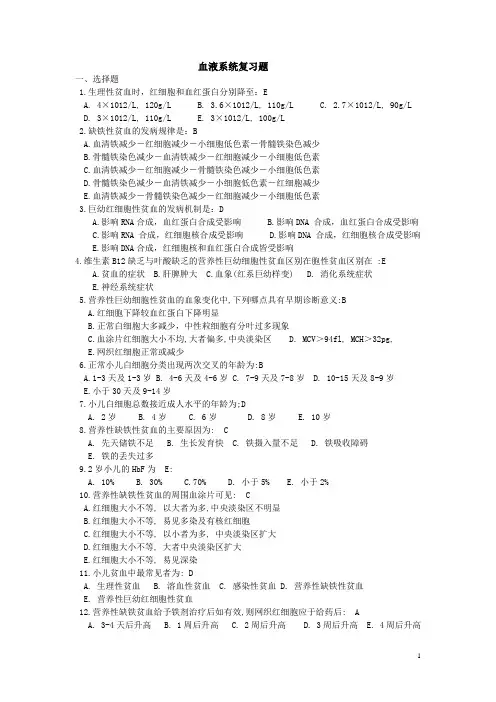

血液系统复习题一、选择题1.生理性贫血时,红细胞和血红蛋白分别降至:EA. 4×1012/L, 120g/LB. 3.6×1012/L, 110g/LC. 2.7×1012/L, 90g/LD. 3×1012/L, 110g/LE. 3×1012/L, 100g/L2.缺铁性贫血的发病规律是:BA.血清铁减少-红细胞减少-小细胞低色素-骨髓铁染色减少B.骨髓铁染色减少-血清铁减少-红细胞减少-小细胞低色素C.血清铁减少-红细胞减少-骨髓铁染色减少-小细胞低色素D.骨髓铁染色减少-血清铁减少-小细胞低色素-红细胞减少E.血清铁减少-骨髓铁染色减少-红细胞减少-小细胞低色素3.巨幼红细胞性贫血的发病机制是:DA.影响RNA合成,血红蛋白合成受影响B.影响DNA 合成,血红蛋白合成受影响C.影响RNA 合成,红细胞核合成受影响D.影响DNA 合成,红细胞核合成受影响E.影响DNA合成,红细胞核和血红蛋白合成皆受影响4.维生素B12缺乏与叶酸缺乏的营养性巨幼细胞性贫血区别在胞性贫血区别在 :EA.贫血的症状B.肝脾肿大C.血象(红系巨幼样变)D. 消化系统症状E.神经系统症状5.营养性巨幼细胞性贫血的血象变化中,下列哪点具有早期诊断意义:BA.红细胞下降较血红蛋白下降明显B.正常白细胞大多减少,中性粒细胞有分叶过多现象C.血涂片红细胞大小不均,大者偏多,中央淡染区D. MCV>94fl, MCH>32pg,E.网织红细胞正常或减少6.正常小儿白细胞分类出现两次交叉的年龄为:BA.1-3天及1-3岁B. 4-6天及4-6岁C. 7-9天及7-8岁D. 10-15天及8-9岁E.小于30天及9-14岁7.小儿白细胞总数接近成人水平的年龄为;DA. 2岁B. 4岁C. 6岁D. 8岁E. 10岁8.营养性缺铁性贫血的主要原因为: CA. 先天储铁不足B. 生长发育快C. 铁摄入量不足D. 铁吸收障碍E. 铁的丢失过多9.2岁小儿的HbF为 E:A. 10%B. 30%C.70%D. 小于5%E. 小于2%10.营养性缺铁性贫血的周围血涂片可见: CA.红细胞大小不等, 以大者为多,中央淡染区不明显B.红细胞大小不等, 易见多染及有核红细胞C.红细胞大小不等, 以小者为多, 中央淡染区扩大D.红细胞大小不等, 大者中央淡染区扩大E.红细胞大小不等, 易见深染11.小儿贫血中最常见者为: DA. 生理性贫血B. 溶血性贫血C. 感染性贫血D. 营养性缺铁性贫血E. 营养性巨幼红细胞性贫血12.营养性缺铁贫血给予铁剂治疗后如有效,则网织红细胞应于给药后: AA. 3-4天后升高B. 1周后升高C. 2周后升高D. 3周后升高E. 4周后升高13.为促进铁的吸收,服用铁剂最好的方法为: BA. 与维生素C同服,餐前服用B. 与维生素C同服, 两餐间服用C. 与牛奶同服,餐前服用D. 与维生素C 同服, 餐后服用E. 与葡萄糖同服,餐后服用14.营养性缺铁性贫血铁剂治疗需应用至: CA. 症状消失B. 血红蛋白量恢复正常C. 血红蛋白量恢复正常后再用2个月D. 血红蛋白及红细胞数均正常E. 血红蛋白量恢复正常后再用6个月15.单纯羊乳喂养的小儿, 易患何种贫血: DA. 营养性缺铁性贫血B. 维生素B12缺乏性巨幼红细胞性贫血C. 维生素B6缺乏性贫血D. 叶酸缺乏性巨幼红细胞性贫血E. 感染性贫血16.缺乏叶酸和维生素B12引起贫血的机制是:A.叶酸和维生素B12参与血红蛋白的合成B.叶酸和维生素B12是DNA合成中必须的物质C.叶酸和维生素B12参与一些碱基的合成D.叶酸和维生素B12是核酸的成份E.叶酸和维生素B12参与细胞分裂17.营养性巨幼红细胞性贫血出现神经系统症状主要是由于: BA.缺乏叶酸B. 缺乏维生素B12C. DNA合成障碍D. 缺乏四氢叶酸E. 缺乏维生素C18.营养性巨幼红细胞性贫血的骨髓象最具有特征性的改变是: AA. 各期红细胞巨幼样变B. 原红及早幼红细胞增生C. 骨髓造血细胞显著增生D. 网织细胞增生E. 以上均不是19.营养性巨幼红细胞性贫血骨髓象中哪项是错误的: EA. 骨髓增生明显活跃B. 各期幼红细胞均巨幼变C. 细胞核的发育落后于胞浆D. 巨核细胞分叶过多E. 细胞浆的发育落后于胞核20.骨髓成为造血的主要器官是在胚胎的第几个月:AA.6个月 B.5个月 C.3个月 D.2个月 E.1个月21 各种营养性贫血的共同临床表现:A多见于婴幼儿时期 B 食欲不振、呕吐、腹泻、异食癖C 神经精神发育倒退D 肝、脾、淋巴结肿大E 舌炎、喉部痰鸣音22 关于骨髓外造血,哪项是正确的:DA 骨髓外造血是正常儿童主要造血场所B 末梢血中可出现异常淋巴细胞C 表现为肝脏肿大,脾及淋巴结不肿大D 造血需要增加时恢复到胎儿期造血状态E 贫血矫正后仍不能恢复正常状态23 维生素B12吸收的部位为:BA 胃B 肠C 结肠 D直肠 E乙状结肠24. 营养性巨幼红细胞性贫血的血象变化中,正确的是:DA.血红蛋白下降较血红细胞下降明显 B白细胞大多减少,中性粒细胞核左移C.MCV>74fl,MCH>22Pg,MCHC正常D.血涂片红细胞大小不均,大者偏多,中央染区不明显 E 网织红细胞增高25. 10个月小儿,纯母乳喂养,面色苍白,肝脾轻度增大,血象呈小细胞低色素性贫血,血清铁30ug/L 血清铁蛋白8ug/L,骨髓涂片有核细胞增生以中、晚幼红细胞为主,诊断最大可能是:BA 铁粒幼红细胞贫血B 血营养性缺铁性贫血C 营养性混合性贫血D 地中海贫血E 遗传性小细胞性贫血26 1岁患儿营养性贫血2个月,RBC2.4×1012/L,HB70g/L,RBC大小不等明显,大细胞中心淡染区扩大,本例应选用下列哪组药物治疗:BA 铁剂+维生素C+稀盐酸B 铁剂+叶酸+维生素B12+维生素CC 维生素B12+维生素C+稀盐酸 D叶酸+稀盐酸+维生素C E 叶酸+维生素C+维生素B1227. 13个月小儿母乳喂养,未加辅食,目前不会站,不会笑,近一周来有震颤。

生理性贫血的名词解释生理性贫血是一种常见的疾病,其主要特征是血液中红细胞的数量或功能减少,导致机体供氧能力下降。

虽然贫血在不同人群中都较为常见,但生理性贫血与其他形式的贫血有所不同,主要是因为它是一种正常生理状态下的现象。

生理性贫血并非一种病症,而是与个体生理状态、环境因素、特定生理周期等相关的一种生理现象。

在某些情况下,人体需要更多的氧气供应,因此生理性贫血可以被视为一种适应性的反应。

在某些特定的生理情况下,例如孕妇、青少年生长发育期、高海拔地区等,机体会出现红细胞减少的现象,这是合理的生理反应。

从病理角度来看,贫血是由于红细胞的数量减少或功能异常而导致血液输送氧气能力下降的一种疾病。

然而,生理性贫血并不属于这种疾病范畴,因为它不会对机体的正常功能产生明显的影响或造成明显的不适。

生理性贫血的发生与多种因素相关。

例如,在孕妇中,随着胎儿的发育,体内血容量和血浆量会增加,从而导致红细胞浓度下降,进而出现生理性贫血。

此外,在青少年发育期间,生长激素的分泌会增加,这会影响骨髓中红细胞的生成,从而造成短暂的贫血。

另一个常见的生理性贫血状况是在高海拔地区。

由于海拔较高的地区气压较低,氧气含量也会随之降低。

为了适应这种环境,人体会通过增加红细胞数量来提高血液中的氧气供应,因此在暂时适应过程中会出现生理性贫血。

需要注意的是,尽管生理性贫血是一种正常生理现象,但在某些情况下,它也可能是病态贫血的早期表现,因此需要通过医生的进一步评估来排除其他潜在的疾病。

如果贫血症状持续或加剧,或者伴随其他异常症状,例如乏力、疲劳、头晕等,那么这可能是一种病态贫血,需要进行进一步的检查和治疗。

总之,生理性贫血是一种相对正常的生理现象,由多种因素引起,如孕妇、青少年生长发育期和高海拔地区等。

它与其他病态贫血有所不同,不会对机体正常功能产生明显影响。

然而,在出现疑似病态贫血的情况下,仍然需要进行进一步的检查和治疗。

通过了解和区分生理性贫血和病态贫血,我们可以更好地理解和应对不同贫血情况,并保持良好的健康状态。

儿科护理第十一章习题(共19页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--第十一章课后练习1 .小儿生后造血的特点是〈〉A.出生后主要是骨髓造血B.婴儿期所有骨髓均为黄髓C.红髓很少参与造血D.幼儿期长骨干开始出现红髓E.红髓具有潜在的造血功能2. 关于“骨髓外造血”的叙述,错误的是()A.任何年龄小儿均可发生B.感染、贫血为其最常见的原因C.可表现为肝脾、淋巴结肿大D.末梢血中可见到有核红细胞E.病因去除后可恢复正常的骨髓造血3. 生理性贫血出现在小儿出生后( )A. 2个月以内〜3个月〜6个月〜8个月个月以后4、生理性贫血的原因,不符的是()A.胎儿红细胞寿命短且破坏较多B.红细胞生成素减少C.骨髓暂时性造血功能降低D.婴儿生长发育迅速E.婴儿期循环血量减少5. 小儿白细胞分类的变化主要是〔〉A.中性粒细胞与大单核细胞的比例B.中性粒细胞与淋巴细胞的比例C.中性粒细胞与嗜伊红细胞的比例D.大单核细胞与淋巴细胞的比例E.嗜伊红细胞与淋巴细胞的比例6. 小儿白细胞分类中性粒细胞与淋巴细胞的比例相等的时间是( )A. 出生后1〜2天和1〜2个月B. 出生后1〜2个月和1〜2岁C. 出生后4〜6 天和4〜6 个月D. 出生后4〜6 天和4〜6 岁E. 出生后4〜6个月和4〜6 岁7.中度贫血的标准是( )>120g/L90〜120g/L60〜90g/L30〜60g/L<30g/L8. 小儿时期最常见的贫血是( )A.营养性缺铁性贫血B.营养性巨幼红细胞性贫血C.溶血性贫血D.再生障碍性贫血E.感染性贫血9. 营养性缺铁性贫血多见于( )A. 新生儿B. 1〜3个月C. 4〜6个月D. 6个月至2 岁E. 3〜5岁10 .胎儿期铁的储备最多的时期是( )A.胎儿期前3个月B.胎儿期第4个月C.胎儿期第5个月D.胎儿期第6个月E.胎儿期后3个月11 .根据临床表现诊断营养性缺铁性贫血,不需要结合( )A.发病年龄B.喂养史C.血象特点D.骨髓象特点E.家族史12 .营养性缺铁性贫血的血象特点是()A.大细胞性贫血,血红蛋白量减少更明显B.大细胞性贫血,红细胞数减少更明显C.小细胞低色素性贫血,血红蛋白量减少更明显D.小细胞低色素性贫血,红细胞数减少更明显E.小细胞低色素性贫血,红细胞数和血红蛋白量成比例下降13 .营养性缺铁性贫血的实验室检查特点是()A.末梢血中血红蛋白量减少B.末梢血中红细胞数增多C.骨髓涂片可见幼红细胞增生低下D.血清铁升高E.血清总铁结合力降低14 .营养性缺铁性贫血的治疗,不妥的是( )A.添加含铁辅食B.加服维生素CC.口服硫酸亚铁D.治疗胃肠疾病E.反复输血15 .防治营养性缺铁性贫血,意义不大的是( )A.加强哺乳期母亲的营养B.调整饮食,注意喂养方式C.防治腹泻等疾病D.优先选用蛋黄、豆类、肉类等辅食E.及时添加蔬菜、水果16 .遵医嘱口服铁剂时,不正确的是( )A.宜从小剂量开始B.与维生素C同服C.加服钙剂以利吸收D.不易与牛乳、茶水同服E.注意观察服药后不良反应17. 为预防小儿营养性缺铁性贫血进行饮食指导,不妥的是()A.帮助家长纠正小儿偏食B.牛奶是防止缺铁的理想食品C.维生素C 可促进铁的吸收D.早产儿应及早补充铁剂E.鲜牛奶加热后才能喂养婴儿18. 口服铁剂治疗贫血时,大便颜色可呈()A.白色B.黄色C.绿色D.黑色E.红色19. 口服铁剂的最佳时间是( )A.餐前B.两餐之间C.餐后D.晨起时E.临睡前20. 营养性缺铁性贫血患儿在口服铁剂同时服用( )A.维生素12BB.叶酸C.维生素CD.维生素DE.维生素E21.营养性缺铁性贫血铁剂治疗需用至〔〕A. 症状消失后再用1个月B.血红蛋白恢复正常后再用1个月C.症状消失后再用2个月D.血红蛋白恢复正常后再用2个月E.症状消失、血红蛋白及红细胞均恢复正常22.营养性缺铁贫血,铁剂治疗1周后首先出现的治疗反应是〔〕A.红细胞计数增加B.白细胞计数增加C.网织红细胞计数增加D.血红蛋白量增加E.血小板计数增加23.服铁剂时以下哪种方法最好( )A. 在两餐之间,同时服维生素CB.在餐前,同时服维生素CC.在餐后,同时服维生素CD.在两餐之间,与牛奶同服E.在餐后,与牛奶同服24. 营养性巨幼红细胞性贫血特异性的临床表现是〈〉A.异食癖B.肝大C.脾大D.反甲E.震颤25.营养性巨幼红细胞性贫血神经精神症状的产生主要是因为缺乏〈〉B,A. 维生素12B. 叶酸C. 维生素CD. 维生素DE. 维生素E26. 营养性大细胞性贫血出现明显神经症状时治疗用〈〕B,A. 维生素12B. 维生素CC.维生素DD.叶酸E.维生素B127.口服叶酸治疗巨幼红细胞性贫血,为提高疗效,可同时服用〔〕A.维生素B1B.维生素B6C.维生素CD.维生素DE.维生素E28.单纯维生素B12缺乏患儿,不宜加用叶酸治疗,其原因是〔〕A.加重震颤表现B.可以造成水肿C.不起治疗作用D.使患儿肝脏肿大E.不利于维生素B12吸收29.对营养性贫血患儿所做的健康指导,不妥的有( )A.指导合理喂养B.纠正异食癖C.做好口腔护理D.长期服用铁剂E.防止舌咬伤30. 不符合急性白血病临床表现的有〔〉A.发热B.贫血C.出血D.白血病细胞浸润E.肢体震颤31 .患儿,男,8岁,血常规示:血红蛋白为98g / L 该患儿的贫血程度是〈〉A.无贫血B.轻度贫血C.中度贫血D.重度贫血E.极重度贫血32. 患儿,女,12个月,牛乳喂养,食欲欠佳,未添加辅食,逐渐面c杂音,肝肋下3cm,脾肋下,四肢有抖动。

贫血引起的原因及治疗方法每个女生多多少少都会有一点贫血的情况,为什么会贫血?贫血怎么办?下面就是店铺给大家整理的引起贫血的原因及治疗方法,希望对你有用!引起贫血的原因1、营养不良营养不良性贫血主要指体内严重缺铁,其次是缺少维生素而引起的贫血。

许多女性过分控制饮食,对肉类、鸡蛋和牛奶不敢沾,甚至连植物油也吃得少,长期以青菜、萝卜之类素食为伍,从而导致贫血。

病人除有头晕、耳鸣、眼花、倦怠、头发干枯脱落等一般贫血症状外,还可伴发食欲不振、腹泻、口疮、舌炎等。

2、缺铁缺铁性贫血是指体内贮存铁不足,影响血红蛋白合成所引起的一种小细胞低色素性贫血。

是世界各地包括我国贫血中最常见的一种。

本病发病率甚高,几乎遍及全球。

铁是造血的重要微量元素,膳食中缺铁是贫血的主要原因。

另外钩虫感染、胃肠吸收不良、胃和十二指肠溃疡病出血、痔疮出血以及妇女月经过多、青春期功能性子宫出血等均可造成缺铁性贫血。

①过多饮茶咖啡咖啡和茶饮用要适量,过犹不及。

咖啡中含有一种叫石碳酸的化合物,会妨碍人体对铁的吸收。

缺铁性贫血尤其不宜饮茶,浓茶中的鞣酸与铁结合还会形成难溶解的物质,使铁元素随粪便排出。

女人在经期更要避免饮用咖啡与茶。

②不吃含铁食物82.64%的人不常吃动物肝脏,70.19%的人不常吃海带、紫菜,65.85%的人不常吃香菇、黑木耳、菠菜、紫菜头、动物肝、动物血及山楂等这些含铁丰富的食物。

不沾荤腥或仅吃水果很难保证摄入足够的铁。

虽然一些蔬菜中含有铁元素,但毕竟没有肉类多,同时,植物中含有的草酸、植酸、磷酸及大量的膳食纤维,也会影响铁的吸收,吸收率仅为肉类的十分之一。

平时多吃水果对保持无机盐确有益处,但水果中缺乏铁、钙等成分。

如果长期以蔬菜、水果当主食,非常容易导致贫血。

③不用铁锅喜用不粘锅或铝锅,不用铁锅,这也影响了铁的吸收。

平时使用传统的铁锅煎炒食物,锅与铲之间的摩擦会产生许多微小的碎屑,在加热过程中,铁可溶于食物之中,铁锅是一种很好的补血器皿。

生理性贫血名词解释

生理性贫血是指血液中的红细胞数量低于正常值的状态。

这种状况主要是由于血小板和红细胞减少所引起的,而血液中蛋白质,纤维和其他元素的含量也会受到影响。

贫血实际上是一种严重的健康问题,可以有多种不同的原因,包括营养缺乏、疾病以及遗传因素等等。

贫血的症状可能是头晕、乏力、反复出血或皮肤出血,而且这些症状还可能伴随着其他症状,比如头痛、口干、发烧、出汗、皮肤出疹、淋巴结肿大以及免疫功能受损等等。

贫血的治疗取决于诊断,包括检查类血病、肠道疾病、肿瘤或细菌感染,以及其他影响血液中红细胞数量的病因。

对于营养不良引起的贫血,只需补充营养即可治愈,而缺铁性贫血则需要服用铁剂,常见的铁剂有肝素铁(Fe)、磷酸铁(FePO4)、维生素C以及维生素B12。

而钙化剂也可以帮助红细胞增加,可以通过献血或者输血补充血液中的红细胞以及血小板。

一般来说,生理性贫血可以有效治疗,而且可以预防复发。

一定要坚持治疗,减少进食海鲜、红肉,并适当补充铁和维生素,同时及时诊治疾病,以保持正常的血细胞数量,同时避免进一步发展成其他更严重的疾病。

生理性贫血是一种常见的疾病,影响患者健康,患者应根据具体情况采取有效的治疗措施,避免恶化病情并保证患者的健康。

临床上,需要及时诊断,以便及时有效的治疗,避免患者在疾病的发展中受到危害。

同时,患者应注意饮食,坚持运动,以及保持良好的心理健康,

避免紧张、焦虑等情况发生,以保持身体健康。

总之,生理性贫血是一种常见的疾病,它可以受到有效治疗,但是必须根据具体情况采取有效的治疗措施,同时还需要注意饮食,运动以及保持良好的心理健康,以便尽快恢复身体健康。

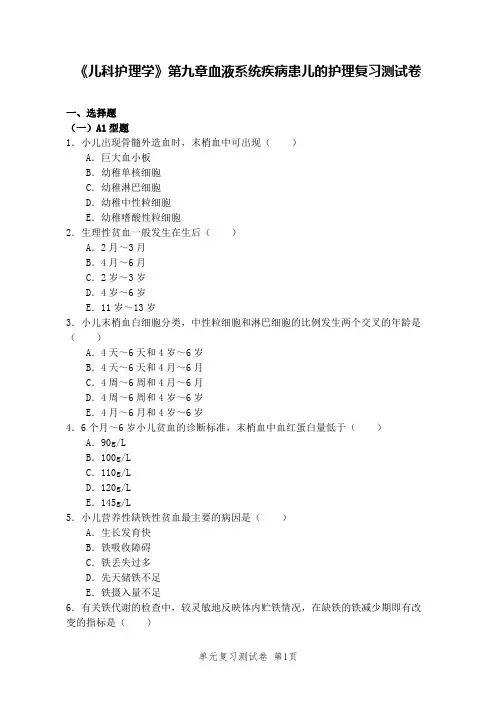

《儿科护理学》第九章血液系统疾病患儿的护理复习测试卷一、选择题(一)A1型题1.小儿出现骨髓外造血时,末梢血中可出现()A.巨大血小板B.幼稚单核细胞C.幼稚淋巴细胞D.幼稚中性粒细胞E.幼稚嗜酸性粒细胞2.生理性贫血一般发生在生后()A.2月~3月B.4月~6月C.2岁~3岁D.4岁~6岁E.11岁~13岁3.小儿末梢血白细胞分类,中性粒细胞和淋巴细胞的比例发生两个交叉的年龄是()A.4天~6天和4岁~6岁B.4天~6天和4月~6月C.4周~6周和4月~6月D.4周~6周和4岁~6岁E.4月~6月和4岁~6岁4.6个月~6岁小儿贫血的诊断标准,末梢血中血红蛋白量低于()A.90g/LB.100g/LC.110g/LD.120g/LE.145g/L5.小儿营养性缺铁性贫血最主要的病因是()A.生长发育快B.铁吸收障碍C.铁丢失过多D.先天储铁不足E.铁摄入量不足6.有关铁代谢的检查中,较灵敏地反映体内贮铁情况,在缺铁的铁减少期即有改变的指标是()A.血清铁B.血清铁蛋白C.总铁结合力D.骨髓可染铁E.红细胞游离原卟啉7.大细胞性贫血MCV超过()A.50flB.64flC.70flD.84flE.94fl8.在预防小儿缺铁性贫血的措施中,哪项是错误的()A.母乳喂养B.及时添加辅食C.婴幼儿食品适量铁强化D.牛乳喂养者,应加热处理E.早产儿、低出生体重儿宜从生后4个月开始给予铁剂预防9.早产儿、低出生体重儿给予铁剂预防缺铁性贫血的合适时机是生后()A.2个月B.3个月~4个月C.5个月~6个月D.7个月~8个月E.9个月~10个月10.关于营养性缺铁性贫血铁剂治疗,正确的是()A.铁剂宜空腹服用B.优先使用注射铁剂C.口服铁剂宜选用三价铁盐D.口服铁剂不宜与维生素C同时口服E.铁剂用到血红蛋白正常后2个月~3个月左右再停药11.营养性缺铁性贫血的骨髓象,下列哪项不符合()A.幼红细胞增生活跃B.粒细胞系无明显异常C.各期红细胞体积均较小D.巨核细胞系无明显异常E.红细胞系统胞核成熟程度落后于胞浆12.有明显神经精神症状的营养性巨幼细胞性贫血,首选的治疗是()A.叶酸B.铁剂C.维生素B12D.铁剂加维生素CE.叶酸加维生素B1213.新生儿出生时血红蛋白量约为()A.30g/L~60g/LB.61g/L~90g/LC.91g/L~120g/LD.150g/L~220g/LE.250g/L~350g/L14.铁在体内主要的储存形式是()A.血清铁B.转铁蛋白C.总铁结合力D.转铁蛋白饱和度E.铁蛋白及含铁血黄素15.下列哪项检查对缺铁性贫血的早期诊断有价值()A.血清铁B.血清铁蛋白C.红细胞形态D.血清总铁结合力E.红细胞游离原卟啉16.缺铁性贫血红细胞属()A.大细胞性贫血B.正细胞性贫血C.单纯小细胞性贫血D.大细胞低色素性贫血E.小细胞低色素性贫血17.为促进铁的吸收,服用铁剂时最好()A.与牛奶同服,餐前服用B.与牛奶同服,两餐间服用C.与维生素C同服,餐后服用D.与维生素C同服,餐前服用E.与维生素C同服,两餐间服用18.营养性缺铁性贫血发病率最高的年龄为()A.1个月内B.2个月~3个月C.4个月~5个月D.6个月~2岁E.3岁~5岁19.单纯羊乳喂养儿易患()A.缺铁性贫血B.溶血性贫血C.地中海贫血D.再生障碍性贫血E.巨幼红细胞性贫血20.关于营养性巨幼红细胞性贫血血象或骨髓象的特点,正确的是()A.红细胞呈巨幼变B.胞浆发育落后于胞核C.巨核细胞及血小板明显增多D.中性粒细胞可出现分叶过少现象E.MCV<94fl,MCH<32pg,MCHC正常(二)A2型题21.8个月婴儿,单纯母乳喂养,面色苍白,对外界反应差,双上肢有震颤,Hb80g/L,RBC3.5×109/L,N0.65,L0.37,RC0.02,MCV99fl,MCH36pg,MCHC34%,HbF2%。

贫血的诊断标准和分类贫血是一种常见的疾病,指的是血液中红细胞数量或质量不足,导致身体缺氧的症状。

贫血可分为不同类型,根据病因和临床表现,医生会根据一定的标准来进行诊断和分类。

一、贫血的诊断标准1. 血红蛋白浓度:成年男性低于130g/L,成年女性低于120g/L。

2. 红细胞计数:成年男性低于4×10^12/L,成年女性低于3.5×10^12/L。

3. 血红蛋白比容:成年男性低于0.42,成年女性低于0.37。

4. 红细胞平均容积:低于80fL。

5. 红细胞平均血红蛋白含量:低于27pg。

6. 红细胞分布宽度:高于14.5%。

除了以上指标外,医生还会进行详细的骨髓检查、外周血片观察等诊断手段,以确定贫血的原因和类型。

二、贫血的分类1. 按照病因:贫血可分为营养不良性贫血、出血性贫血、溶血性贫血、再生障碍性贫血等。

- 营养不良性贫血主要是由于缺乏铁、维生素B12、叶酸等营养素引起的贫血。

- 出血性贫血是因为大量出血导致血液中红细胞数量减少引起的贫血。

- 溶血性贫血是由于红细胞破坏加速、血液中游离血红蛋白增多引起的贫血。

- 再生障碍性贫血是由于骨髓造血功能受损,导致红细胞生成减少引起的贫血。

2. 按照红细胞形态:贫血可分为小细胞性贫血、正常大小细胞性贫血、大细胞性贫血。

- 小细胞性贫血是指红细胞平均体积减小,如缺铁性贫血。

- 正常大小细胞性贫血是红细胞形态正常,但数量不足,如再生障碍性贫血。

- 大细胞性贫血是指红细胞平均体积增大,如巨幼细胞性贫血。

3. 按照病程:贫血可分为急性贫血和慢性贫血。

- 急性贫血是在短时间内发生红细胞数量急剧下降导致的贫血,如大出血引起的急性贫血。

- 慢性贫血是在较长时间内逐渐发展的贫血,如慢性失血引起的贫血。

总之,贫血的诊断和分类对于选择合适的治疗方案、减轻病人症状,促进康复大有裨益。

医生根据患者的具体情况,结合以上标准和分类方法,可以更准确地诊断贫血,并制定相应的治疗计划。

营养师实操试题及答案(含解析)一、单选题(满分:60分,每道题1分)1.哺乳期妇女每日摄入的蛋白质应比非妊娠妇女多摄入()A.10gB.159C.20gD.25g2.煮稀饭时加碱,最容易导致()的损失。

A.蛋白质B.脂肪C.碳水化合物D.维生素3.婴儿出生到()时,母乳喂养已不能完全满足婴儿生长发育的需要,应添加断奶食物作为补充。

A.满月B.1~2月C.2~3月D.4~6月4.营养指导教师应依据教学的需要,结合学生的实际和(),补充必要的新材料,使教学保持先进性、创造性,保证教学有较新、较高的水平。

A.单位实际状况B.市场发展情况C.新职业的发展需要D.营养食品科学技术发展的新成果5.评价人体蛋白质的营养状况可采用的指标是()。

A.生物价B.血清蛋白质含量C.蛋白质消化率D.蛋白质功效比值6.INQ<1说明()A.该食物营养价值高B.能量过剩C.食物中该营养素丰富D.能量不足7.发生食品中毒时,正确的处理方式是()A.迅速报警就医B.通知附近卫生部门C.保留剩余物、呕吐物以利诊断D.以上都对8.下列食物脂肪高的食物是()A.核桃仁B.薯片C.广东香肠D.麻花9.下列不属于骨软化病常见症状的是()A.骨痛B.O型腿C.肌无力D.骨压痛10.避免四季豆中毒,应将四季豆()后食用。

C.水浸泡后弃水炒煮D.盐水泡后弃水炒煮11.由于难以通过乳腺进入乳汁,母乳喂养儿应在出生2~4周后多晒太阳或补充()。

A.维生素AB.维生素BC.维生素CD.维生素D12.妊娠期孕妇易发生生理性贫血的原因是()。

A.血浆容积增加,红细胞数量减少B.血浆容积与红细胞数量均增加,但血浆容积增幅比例大C.血浆容积与红细胞数量均减少,但红细胞数量减少的幅度大D.血浆容积塔加,血红蛋白下降13.老年人保证充足的维生素E供给量是为了()。

A.抗疲劳B.增进食欲C.抗氧化损伤D.降低胆固醇14.中国营养学会于2000年修订的DRIs中,建议孕妇在孕中期到孕后期每日增加能量摄入量()。

简述七种贫血类型

贫血是指血液中红细胞数量或质量不足,导致氧气供应不足的一种疾病。

根据不同的病因和临床表现,贫血可分为七种类型。

1. 缺铁性贫血

缺铁性贫血是最常见的贫血类型,其主要原因是体内铁元素不足,导致红细胞无法正常合成血红蛋白。

缺铁性贫血的症状包括疲劳、头晕、心悸、皮肤苍白等。

2. 酸性贫血

酸性贫血是由于体内酸碱平衡失调,导致红细胞变形、破裂而引起的贫血。

酸性贫血的症状包括疲劳、头痛、恶心、呕吐等。

3. 铁粒幼细胞性贫血

铁粒幼细胞性贫血是由于体内铁元素无法正常利用,导致红细胞无法正常合成血红蛋白而引起的贫血。

铁粒幼细胞性贫血的症状包括疲劳、头晕、心悸、皮肤苍白等。

4. 非再生性贫血

非再生性贫血是由于骨髓无法正常产生红细胞而引起的贫血。

非再生性贫血的症状包括疲劳、头晕、心悸、皮肤苍白等。

5. 再生障碍性贫血

再生障碍性贫血是由于骨髓无法正常产生红细胞、白细胞和血小板而引起的贫血。

再生障碍性贫血的症状包括疲劳、头晕、心悸、皮肤苍白、易感染、出血等。

6. 遗传性贫血

遗传性贫血是由于遗传基因突变导致红细胞无法正常合成血红蛋白而引起的贫血。

遗传性贫血的症状包括疲劳、头晕、心悸、皮肤苍白等。

7. 溶血性贫血

溶血性贫血是由于红细胞在体内过早破裂而引起的贫血。

溶血性贫血的症状包括疲劳、黄疸、腹痛、尿色变化等。

不同类型的贫血有着不同的病因和临床表现,需要根据具体情况进行诊断和治疗。

预防贫血的方法包括合理膳食、增加运动量、避免过度疲劳等。

贫血概述贫血是临床上常见的由多种不同原因或疾病引起的一种症状,故诊断贫血时应找出病因,针对造成贫血的不同病因进行诊治,才能取得较好的效果,[定义]贫血是指外周血中单位体积内血红蛋白浓度(Hb)、红细胞计数(RBC)和(或)血细胞比容(HCT)低于相同年龄、性别和地区的正常标准。

一般认为在平原地区,成年男性Hb<120g/L、RBC<4.5×1012/L及(或)HCT<0.42,女性Hb<110g/L、RBC<4.0×1012/L及(或)HCT<0.37就可诊断为贫血。

[分类]贫血的分类通常是根据红细胞形态或引起贫血的原因和发生贫血的病理生理而分类的。

一、根据红细胞形态特点分类主要根据患者的红细胞平均体积(MCV)及红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)将贫血分为三类:(一)大细胞性贫血 MCV>100fl 。

属于此类贫血的主要有叶酸或维生素B12缺乏引起的巨幼细胞贫血、溶血性贫血网织红细胞大量增多时、肝病及甲状腺功能减退症的贫血。

(二)正常细胞性贫血 MCV=80~100fl、MCHC=32%~35%。

此类贫血大多数为正常色素性,少数可有低色素性。

属于此类贫血的主要为再生障碍性贫血、溶血性贫血及急性失血性贫血。

(三)小细胞低色素性贫血 MCV<80fl、MCHC<32%。

属于此类贫血的有缺铁性贫血、珠蛋白生成障碍性贫血、铁粒幼细胞贫血及某些慢性病贫血。

二、根据贫血的病因和发病机制分类根据贫血的病因和发病机制可将贫血分为①红细胞生成减少;包括缺乏造血原料(铁、叶酸及维生素B12等)及骨髓疾病影响了造血;②红细胞破坏过多:由于过度的红细胞破坏,体内的代偿能力不足以弥补和维持红细胞生成与破坏之间的平衡;③失血性。

贫血是临床上最常见的血液系统疾病之一,贫血的主要症状是头晕、乏力、面色苍白、严重贫血还可以出现心慌、气短、双下肢浮肿等情况。

贫血是指病人单位容积血液中的红细胞数量或血红蛋白含量或红细胞压积低于正常值,其中以血红蛋白含量最为重要。

名词解释生理性贫血生理性贫血是指由于体内某种原因引起的贫血状态,而并非由于病理原因引起的贫血。

正常情况下,人体血液中的红细胞数量和组成是相对稳定的,可以维持正常的血红蛋白含量和血细胞比容。

但是在某些情况下,人体可能会出现一定程度的贫血,这种贫血是正常反应,不属于病态状态。

生理性贫血可以分为两种类型:相对性贫血和绝对性贫血。

相对性贫血是指体内血容量增加,导致相对稀释而引起的贫血。

这种贫血通常是由于身体处于怀孕、肝硬化、高原地区生活或剧烈运动等情况下引起的。

在这些情况下,体内的血容量会增加,但红细胞生成的速度无法跟上,导致单位体积的血红蛋白含量和血细胞比容减少,从而出现相对性贫血。

绝对性贫血是指体内红细胞数量不足,导致的贫血状态。

这种贫血通常是由于摄入见的铁、维生素B12或叶酸不足,或者由于某些慢性疾病导致红细胞生成减少所引起的。

例如,在贫铁性贫血中,由于摄入的铁量不足,造成体内铁的储备量不足,进而影响红细胞的生成。

在维生素B12或叶酸缺乏的贫血中,由于这两种营养素在体内缺乏,会导致红细胞的生成受到抑制。

而在慢性疾病性贫血中,由于慢性疾病的存在,机体红细胞的生成和寿命受到影响,导致红细胞数量减少。

生理性贫血通常是暂时的,并且与人体正常的生理反应有关。

大多数情况下,无需治疗,只需要注意补充营养、调整生活方式或处理慢性疾病即可。

然而,在某些情况下,生理性贫血可能会影响个体的日常活动能力和生活质量,需要进一步诊断和治疗。

总之,生理性贫血是指由于体内某种原因引起的贫血状态,而不是由病理因素引起的贫血。

相对性贫血是由于体内血容量增加,而红细胞生成速度无法跟上所引起的贫血;绝对性贫血是由于体内红细胞数量不足所引起的贫血。

生理性贫血通常是暂时的,不需要特别治疗,但在需要的情况下,应进行进一步诊断和治疗。

生理性贫血的发病原因

生理性贫血这种情况主要发生在女性朋友的身上,因为月经期的大量出血引起的生理性贫血,或者因为体内的某种功能发生障碍导致的,所以我们建议大家在生活中应该要对于生理性贫血的治疗方法跟发病原因有一定的认识。

面对这种生理性贫血,下面我们就一起来了解一下它的发病原因吧。

生理性贫血:生后随着自主呼吸的建立,血氧含量增加,红细胞生成素减少,骨髓造血功能暂时性降低,网织红细胞减少;胎儿红细胞寿命较短,且破坏较多(生理性溶血);加之婴儿生长迅速,循环血量迅速增加等因素,红细胞数和血红蛋白量逐渐降低,至2-3个月时(早产儿较早)红细胞数降至3.0×10/12/L 、血红蛋白量降至100g/L左右,出现轻度贫血,称为‘‘生理性贫血’’。

小儿生理性贫血是指出生后2~3月内小儿普遍发生的一种贫血。

这种贫血不是因为造血物质不足,也不是因为骨髓的造血功能异常,而是小儿一种正常的生理现象。

发病原因

胎儿在子宫内处于相对缺氧状态,血氧饱和度约45%,缺氧使体内红细胞生成素(人体内一种促进骨髓造血的激素)合成增加,所以红细胞数和血红蛋白量较高,出生时红细胞数约5.0~7.0×1012/L,血红蛋白约150~220g/L,生后一周由于生理性贫血血红蛋白逐渐下降,直到第八周后才停止,2~3个月时血红蛋白降至约100g/L,红细胞数降至3.0×1012/L,早产儿生理性贫血出现早而且较重,在生后3~6周时血红蛋白可下降至70~90g/L,生理性贫血产生的原因有:

⑴小儿出生后建立了肺呼吸,血氧饱和度由胎儿时期的45%升至95%,血氧饱和度成倍的增加使红细胞生成素明显减少,骨髓造血功能下降,这是最主要的原因;

⑵胎儿红细胞的寿命比出生后制造的红细胞寿命短(胎儿红细胞寿命约为45~70天,生后制造的红细胞平均寿命为120天),生后胎儿红细胞逐渐破坏;

⑶生后3个月是体重增长最快的阶段,血容量增加很多,红细胞被稀释。

(4)孕妇在妊娠中后期血浆容量明显增多,血液被稀释,红细胞数和血红蛋白量逐渐降低,可出现生理性贫血。

(5)随着年龄的增长,患者骨髓造血容量逐渐减少,使造血功能减退,均可导致红细胞及血红蛋白减少,引起生理性贫血。

对于文章介绍的生理性贫血,我们建议大家可以好好的记住它的发病原因,这样有助于你们预防生理性贫血的发生。

面对生理性贫血这种疾病,特别是孕妇,你们应该要及时的调整过来,以免影响到体内胎儿的正常呼吸情况。