风向和风速

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:1

风速风向相关性计算公式风速和风向是气象学中两个重要的参数,它们对于天气预报、气候研究以及风能利用等方面都具有重要的意义。

风速指的是单位时间内风向上空气的运动速度,通常以米/秒或千米/小时为单位。

而风向则是指风的吹向,通常以360度表示,0度代表正北方向,90度代表正东方向,以此类推。

风速和风向之间的相关性是指它们之间的关联程度,即当风速发生变化时,风向是否也会随之变化。

在气象学和气候学中,研究风速和风向的相关性可以帮助我们更好地理解大气环流的规律,从而提高天气预报的准确性,同时也有助于风能的开发利用。

风速风向相关性的计算公式是一种用来衡量风速和风向之间关联程度的数学方法。

常见的计算公式包括皮尔逊相关系数、斯皮尔曼相关系数和肯德尔相关系数等。

下面将分别介绍这几种相关性计算公式的原理和应用。

皮尔逊相关系数是一种用来衡量两个连续变量之间线性关系强度和方向的统计量。

在风速和风向的相关性计算中,可以使用皮尔逊相关系数来计算它们之间的线性关系。

具体的计算公式如下:r = Σ((Xi X平均) (Yi Y平均)) / (n σX σY)。

其中,r表示皮尔逊相关系数,Xi和Yi分别表示第i个样本的风速和风向,X平均和Y平均分别表示风速和风向的平均值,n表示样本数量,σX和σY分别表示风速和风向的标准差。

通过计算得到的皮尔逊相关系数r的取值范围为[-1, 1],当r>0时表示正相关,r<0时表示负相关,r=0时表示无相关性。

斯皮尔曼相关系数是一种用来衡量两个变量之间的单调关系的统计量。

在风速和风向的相关性计算中,可以使用斯皮尔曼相关系数来计算它们之间的单调关系。

具体的计算公式如下:ρ = 1 6 Σd^2 / (n (n^2 1))。

其中,ρ表示斯皮尔曼相关系数,d表示风速和风向的等级差,n表示样本数量。

通过计算得到的斯皮尔曼相关系数ρ的取值范围为[-1, 1],当ρ>0时表示正相关,ρ<0时表示负相关,ρ=0时表示无相关性。

科学风向和风速知识点总结一、风的形成原理风是由气压差驱动的空气质量移动所产生的运动。

在地球表面,气压差是由地球的不同地区与不同高度上的温度和湿度差异所造成的。

气压差能够导致风的产生,气压差产生的原因有两个方面,一是地球自转所产生的离心力,二是地表温度差异所引起的气压差。

地面高压区域的空气质量要大于低压区域,所以在这两种情况下都会形成气流。

当气流向高压区域流动时,受到地球自转的离心力作用,气流会呈现出螺旋状的流动,最终形成了旋涡状的空气流,这就是风的形成原理。

二、风的影响因素风的影响因素主要包括气象条件、地形条件和人类活动等方面。

气象条件是指气温、湿度、大气压力等因素的变化所产生的影响,气温、湿度和气压的差异会导致风的产生。

地形条件是指地形的高度和坡度对风速和风向的影响,山地、丘陵和平原地区的风向和风速会有所不同。

人类活动也会对风向和风速产生一定的影响,如城市化程度的增加、工业化和交通运输等活动都会对风向和风速产生一定的影响。

三、风速的测量方法风速的测量方法主要包括地面观测和高空观测两种方式。

地面观测是通过安装在地面上的风速计、风向计等设备对地面上的风速和风向进行测量的。

高空观测是通过气象气球、卫星和飞机等设备对大气中的风速和风向进行测量的。

地面观测和高空观测相结合,能够更全面地了解大气中的风速和风向的变化情况。

四、风向和风速的预报技术风向和风速的预报技术主要包括静态方法和动态方法两种。

静态方法是通过分析气象条件和气象要素的变化来进行预测的,主要依靠统计学方法和气象参数的分析。

动态方法是通过数值模型、动力模型和统计模型等手段来进行预测的,主要依靠气象资料和气象模型的应用。

静态方法和动态方法相结合,能够提高风向和风速预报的准确性和可靠性。

五、风向和风速的应用领域风向和风速在气象预报、航空航海、环境监测、农业生产和能源开发等领域有着广泛的应用。

在气象预报方面,风向和风速的准确预报能够为人们的日常生活和出行提供重要的参考依据。

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过测量和记录风向与风速,了解风向和风速的变化规律,并学会使用相应的测量工具和方法。

通过实验,我们将掌握以下技能:1. 正确使用风向仪和风速仪进行测量。

2. 记录和整理实验数据。

3. 分析实验结果,探究风向和风速之间的关系。

二、实验原理风向是指风的来向,通常以角度表示;风速是指单位时间内空气通过某一横截面的体积,通常以米/秒(m/s)表示。

风向和风速是气象学中重要的基本要素,对农业生产、交通运输、城市规划等领域具有重要影响。

风向和风速的测量原理如下:1. 风向测量:风向仪通过风向标来测量。

风向标是一个旋转的装置,其旋转方向与风向一致。

通过测量风向标的角度,即可确定风向。

2. 风速测量:风速仪通过测量空气流动速度来测量风速。

常见的风速仪有热线风速仪、超声风速仪等。

这些风速仪利用空气流动对测量元件的影响来测量风速。

三、实验仪器与材料1. 风向仪:用于测量风向。

2. 风速仪:用于测量风速。

3. 计时器:用于记录测量时间。

4. 测量尺:用于测量距离。

5. 实验记录表:用于记录实验数据。

四、实验步骤1. 准备工作:将风向仪和风速仪放置在开阔的场地上,确保仪器稳定。

2. 测量风向:观察风向标旋转方向,记录风向角度。

3. 测量风速:启动风速仪,记录风速读数。

4. 重复测量:每隔一定时间(如5分钟)重复测量风向和风速,记录数据。

5. 数据整理:将测量数据整理到实验记录表中。

五、实验结果与分析通过实验,我们记录了不同时间点的风向和风速数据。

以下是对实验结果的分析:1. 风向变化规律:观察实验数据,可以发现风向在一定时间内有规律地变化。

这可能是由于地形、气象条件等因素的影响。

2. 风速变化规律:实验数据显示,风速在一定时间内也有规律地变化。

风速的变化可能与风向变化有关,也可能受其他因素影响,如地形、气象条件等。

3. 风向与风速的关系:通过分析实验数据,可以发现风向和风速之间存在一定的相关性。

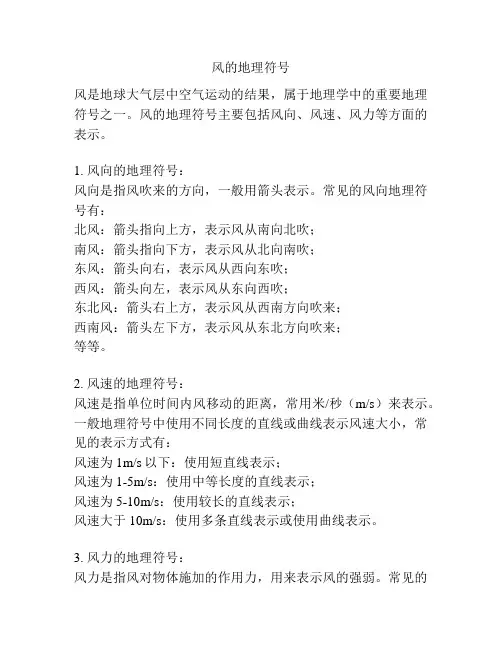

风的地理符号风是地球大气层中空气运动的结果,属于地理学中的重要地理符号之一。

风的地理符号主要包括风向、风速、风力等方面的表示。

1. 风向的地理符号:风向是指风吹来的方向,一般用箭头表示。

常见的风向地理符号有:北风:箭头指向上方,表示风从南向北吹;南风:箭头指向下方,表示风从北向南吹;东风:箭头向右,表示风从西向东吹;西风:箭头向左,表示风从东向西吹;东北风:箭头右上方,表示风从西南方向吹来;西南风:箭头左下方,表示风从东北方向吹来;等等。

2. 风速的地理符号:风速是指单位时间内风移动的距离,常用米/秒(m/s)来表示。

一般地理符号中使用不同长度的直线或曲线表示风速大小,常见的表示方式有:风速为1m/s以下:使用短直线表示;风速为1-5m/s:使用中等长度的直线表示;风速为5-10m/s:使用较长的直线表示;风速大于10m/s:使用多条直线表示或使用曲线表示。

3. 风力的地理符号:风力是指风对物体施加的作用力,用来表示风的强弱。

常见的风力地理符号有:微风:使用小圆圈表示;轻风:在小圆圈的上方加一个小三角形表示;和风:在小圆圈的上方加一个小旗帜表示;清风:在小圆圈的上方加一个小旗帜和小线段表示;强风:在小圆圈的上方加一个长线段表示;狂风:在小圆圈的上方加一个X形的交叉线段表示;飓风:在小圆圈的上方加一个X形的交叉线段和多个长线段表示。

总结:风的地理符号主要包括风向、风速、风力等方面的表示。

风向用箭头表示,表示风吹来的方向;风速用不同长度的直线或曲线表示,表示风移动的距离;风力用小圆圈、小旗帜、线段等符号表示,表示风的强弱。

这些地理符号的使用可以帮助人们更直观地了解和描述风的特征和变化情况。

风速和风向是描述风的两个基本参数。

下面是常见的风速和风向的表示方法:

风速表示方法:

米/秒(m/s):国际标准单位,表示每秒钟风通过一个固定点的距离。

公里/小时(km/h):常用的速度单位,表示每小时风通过一个固定点的距离。

节(knot):用于海上和航空领域的速度单位,1节等于每小时一海里(1852米)。

风向表示方法:

方位角度:使用度数来表示风向,通常以正北方向为0度,顺时针方向递增,正东为90度,正南为180度,正西为270度。

八方位:将风向分为八个主要方向,即北、东北、东、东南、南、西南、西、西北。

可以使用箭头或简写表示,如N、NE、E、SE、S、SW、W、NW。

风向罗盘:使用风向罗盘指示器,上面标注了各个方向的名称或度数,通过指针指向特定的方向来表示风向。

在气象观测中,常用的方法是将风速和风向一起表示,如使用箭头表示风向,箭头的长度和方向表示风速的大小和方向。

例如,一个长箭头指向东北方向表示风向,箭头的长度表示风速的大小。

需要注意的是,风速和风向的表示方法可以根据具体应用和场合的需求而有所差异。

在不同行业和领域中,可能会使用特定的符号、单位或设备来表示风速和风向。

小学科学示范课《风向和风速》教案第一章:课程导入1.1 教学目标:让学生初步了解风向和风速的概念。

激发学生对风向和风速的探究兴趣。

1.2 教学重点:风向和风速的定义。

1.3 教学难点:风向和风速的测量方法。

1.4 教学准备:准备风向和风速相关的图片、视频等教学资源。

1.5 教学过程:1.5.1 导入:通过展示天气预报中的风向和风速信息,引导学生关注风向和风速。

提问:同学们知道什么是风向和风速吗?你们有没有观察过风向和风速的变化?1.5.2 讲解:介绍风向和风速的概念。

解释风向是指风吹来的方向,风速是指风的速度。

1.5.3 互动:让学生举例说明生活中遇到的风向和风速的变化。

引导学生思考风向和风速对生活的影响。

第二章:风向的测量2.1 教学目标:让学生学会使用工具测量风向。

2.2 教学重点:风向测量工具的使用方法。

2.3 教学难点:风向测量工具的正确使用。

2.4 教学准备:准备风向测量工具(如风向标)。

2.5 教学过程:2.5.1 讲解:介绍风向测量工具的使用方法。

演示如何正确使用风向标。

2.5.2 实践:让学生分组进行风向测量实验。

引导学生记录测量的风向结果。

2.5.3 互动:让学生分享自己的测量结果。

讨论风向测量结果的准确性。

第三章:风速的测量3.1 教学目标:让学生学会使用工具测量风速。

3.2 教学重点:风速测量工具的使用方法。

3.3 教学难点:风速测量工具的正确使用。

3.4 教学准备:准备风速测量工具(如风速计)。

3.5 教学过程:3.5.1 讲解:介绍风速测量工具的使用方法。

演示如何正确使用风速计。

3.5.2 实践:让学生分组进行风速测量实验。

引导学生记录测量的风速结果。

3.5.3 互动:让学生分享自己的测量结果。

讨论风速测量结果的准确性。

第四章:风向和风速的观察与记录4.1 教学目标:让学生学会观察和记录风向和风速的变化。

4.2 教学重点:观察和记录风向和风速的方法。

4.3 教学难点:观察和记录的准确性。

一、风向的定义和测量风向是指风的移动方向,通常以地面上的地理方位(如东、南、西、北)或以度数表示(如0°表示北风、90°表示东风),也有用箭头表示的。

测量风向的工具称为风向标,一般在气象站或气象观测点设置。

常用的风向标是带有一组指向各个方向的箭头,当箭头指向某个方向时,就表示风来自于该方向。

风向的测量方法有直接测量和间接测量两种。

直接测量是通过观测地面上的物体或气象观测设备悬挂的旗帜、带有箭头的风向标等,判断风的移动方向。

间接测量是通过气象雷达、气象卫星等设备,通过分析大气中的气流移动情况,来推断风的移动方向。

二、风速的定义和测量风速是指风的移动速度,通常以米每秒(m/s)或千米每小时(km/h)来表示。

测量风速的仪器称为风速计,气象站或气象观测点一般都设置有风速计。

风速计有机械式和电子式两种,其中最常用的是电子式风速计,它能够实时测量风的速度,并能够记录风速的变化情况。

测量风速的方法有直接测量和间接测量两种。

直接测量是通过将风速计放置在空气中,测量风吹过的速度。

而间接测量则是通过气象雷达、气象卫星等设备,通过分析大气中的气流移动情况,来推断风的移动速度。

三、风向和风速的影响因素风向和风速的变化受到多种因素的影响,主要包括地形、气压差、地转偏向力等。

1. 地形:地形对风向和风速的影响非常显著,比如山地、平原、海洋等地形,都会对气流的移动产生影响。

2. 气压差:气压差是影响风向和风速的主要因素之一,气压差越大,风速就越大;气压差越小,风速就越小。

3. 地转偏向力:地转偏向力是地球自转产生的一种力,对风向和风速的影响也很大。

四、风向和风速的气象预报气象预报是通过对气象要素的变化情况进行分析,来预测未来的天气情况。

风向和风速是气象预报中非常重要的要素,它对天气预报、海上航行、农作物生长等领域都有着非常重要的影响。

通过对大气中的各种气象要素进行观测和分析,可以预测未来的风向和风速变化情况。

风向和风速

教学目标】

科学概念:

风可以通过自然界中事物的变化来感知,可以用风向和风速来描述。

过程与方法:

自制建议风向标和小风旗。

用自制的风向标和小风旗测量风向和风速,并使用适当的方法纪录观察结果。

情感、态度、价值观:

感受到使用简单工具能对天气观察活动提供很大的帮助。

进一步提高观察天气现象的兴趣和好奇心。

【教学重点】能描述风向和风速

【教学难点】用自制的风向标和小风旗测量风向和风速,并使用适当的方法纪录观察结果。

【教学准备】分组材料:制作风向标的材料;制作小风旗的材料。

【教学过程】

一、导入

师:你们觉得风是什么?能听到,看到风吗?能用能想到的描述风的词语来描述风吗?二、探究内容:

(一)风向和风向标

1、出示风向图,简单介绍

简单介绍,风向是指风吹来的方向,可以用八个方位来描述风向。

2、你能通过风水动旗面的情况来辨别风向吗?简单练习。

小结:风向可以用风向标来测量,风向标的箭头指向的是风吹来的方向。

3、制作风向标,并测量风向

(1)出示自制风向标。

介绍制作方法

(2)小组讨论:风向标的使用方法

(3)问:我们如何将风向结果添加到当天的天气日历上呢?

(4)我们还可以用哪些方法确定方位和测量风向?

(二)风速和风速等级

1、问:风向可以用风向标进行测量,那么风速也可以测量吗?

2、介绍科学家利用风速仪测量风速,熟悉“蒲福风力等级”表。

我们制作小风旗来测量。

3、分组制作小风旗,研究使用方法

(三)实地观察

1、测量风向和风速

2、记录到天气日历中

三、课后作业。

1、风向标是测量(风向)的仪器,箭头指向风(吹来)的方向。

2、红旗招展的时候,你估计可能刮的是(3)级风。

四、课后总结。

五、课后反思。