当前淋巴瘤诊断中的几个问题论文

- 格式:pdf

- 大小:201.91 KB

- 文档页数:3

淋巴瘤护理疑难病例讨论淋巴瘤是一种由淋巴细胞不受控制地增殖形成的恶性肿瘤,患者通常会出现淋巴结肿大、发热、疲乏、贫血等症状。

针对淋巴瘤的护理需要具备高度的专业知识和技能,以下是一位淋巴瘤患者的疑难病例及护理讨论。

病例介绍:张先生,男性,57岁,因多个淋巴结肿大数年就诊。

经过多次检查,确诊为非霍奇金淋巴瘤。

目前进行第四疗程化疗,但发现张先生出现严重的口腔溃疡和味觉丧失,导致营养不良和情绪不稳定。

问题分析:口腔溃疡和味觉丧失是化疗治疗过程中常见的副作用之一。

因为口腔黏膜和肠道黏膜的细胞也会受到化疗药物的影响,导致糜烂和坏死。

同时,口腔黏膜上的味蕾也可能受到损伤,导致味觉丧失,这可能会影响患者的食欲和心情。

此外,由于口腔溃疡的存在,患者可能会感到疼痛和不适,影响日常生活。

护理计划:1.口腔护理:每天使用温水漱口,保持口腔清洁。

使用口腔消毒液和软毛牙刷定期刷牙,避免糜烂区域直接受到刺激。

如果患者口腔溃疡较大,需要医生的指导下进行药物治疗。

2.营养支持:设计营养计划,尽量提供高蛋白、高能量、易于消化的食物。

对于味觉丧失的患者,可以使用调味酱料来提高食物的风味。

可以通过丰富多彩的餐食菜单来激发患者的食欲。

3.心理疏导:尽可能让患者了解口腔溃疡的发生原因,并积极缓解患者的焦虑和不安。

为患者提供温暖、和美和谐的环境,避免令患者感到无助和恐慌。

4.监测和评估:定期记录患者的体温、饮食量、味觉状况和口腔溃疡情况,及时发现问题并采取相应措施。

此外,还应定期评估患者的心理状态和营养状况,及时调整护理计划。

总结:淋巴瘤是一种复杂多变的疾病,治疗过程中患者可能会出现各种副作用,并且需要长期进行护理。

护理工作需要具备专业的知识和技能,以及温暖关爱的态度。

针对张先生的护理,口腔护理、营养支持、心理疏导和监测和评估都是重点内容,通过科学合理的护理措施,可以有效缓解患者的不适症状,提高护理效果。

淋巴瘤超声科病例讨论淋巴瘤的超声表现多样,根据淋巴瘤的类型和部位不同,其超声表现也有所差异。

在淋巴瘤超声检查中,常见的表现包括淋巴结增大、形态改变、内部结构异常以及淋巴瘤累及的器官异常改变等。

淋巴瘤常表现为淋巴结增大。

在超声检查中,淋巴结呈现为圆形或椭圆形的结构,其大小超过正常范围,边界清晰,质地均匀。

此外,淋巴结的形态也可能发生改变,如呈现不规则形状、分叶状或有囊变等。

淋巴瘤的超声特征还包括淋巴结内部结构的异常改变。

正常淋巴结内部结构呈现为均匀的回声,而淋巴瘤常表现为回声不均匀、混杂的内部结构。

淋巴瘤的回声分布可以呈现为低回声、等回声或高回声,这取决于其病理类型和组织成分的不同。

淋巴瘤超声还能够发现淋巴瘤累及的器官的异常改变。

例如,对于胃肠道淋巴瘤,超声检查可以显示肠壁增厚、结构紊乱,甚至形成肠腔狭窄。

对于甲状腺淋巴瘤,超声检查可以显示甲状腺内结节的增大、形态改变、内部回声异常等。

总的来说,超声检查在淋巴瘤的诊断和评估中起到了重要的作用。

通过超声检查,可以对淋巴瘤的部位、大小、形态、内部结构等进行评估,为临床医生制定治疗方案提供参考依据。

此外,超声检查还可以帮助医生判断淋巴瘤的侵袭范围、分期和预后等,对临床治疗具有重要的指导意义。

需要注意的是,超声检查虽然可以提供有关淋巴瘤的一些重要信息,但其诊断能力有一定的局限性。

对于病灶较小、深部或位于骨骼等无法直接观察到的部位的淋巴瘤,超声检查的敏感性和特异性较低。

因此,在临床实践中,超声检查常常与其他影像学检查方法(如CT、MRI等)相结合,以提高对淋巴瘤的准确诊断率。

淋巴瘤超声科病例讨论是一项重要的临床工作。

通过对淋巴瘤超声表现的观察和分析,可以更准确地评估淋巴瘤的病情和预后,为患者制定合理的治疗方案提供依据。

在今后的临床实践中,我们应继续深入研究淋巴瘤超声科的应用,不断提高其诊断和评估的准确性,为患者的健康保驾护航。

淋巴瘤的临床病理讨论淋巴瘤简介淋巴瘤是一种恶性肿瘤,起源于淋巴组织的白血病性肿瘤。

它是由淋巴组织中的恶性淋巴细胞克隆增殖而引起的,在世界范围内都十分常见,对患者的健康产生了严重的威胁。

淋巴瘤被分为两大类别:霍奇金淋巴瘤(HL)和非霍奇金淋巴瘤(NHL)。

HL是一种相对较少见的白血病性肿瘤,主要影响年轻成人和中年人群。

NHL是一种更常见的病理类型,也可见于不同年龄和性别的患者。

淋巴瘤的临床特征淋巴瘤的临床特征主要包括肿块、全身症状和转移。

1.肿块:淋巴瘤患者常常在淋巴结区域出现可触及的肿块。

这些肿块可能是无痛的、可压缩的、柔软的或有明显的弹性,大小可变。

2.全身症状:淋巴瘤患者常常会出现发热、盗汗、体重减轻和疲劳等全身症状。

这些症状可能是由炎症反应或肿瘤本身引起的。

3.转移:淋巴瘤可以通过淋巴系统或血液而转移到身体的其他部位。

转移可能导致患者出现相关症状和体征,如骨髓受累可以导致贫血和血小板减少。

淋巴瘤的病理特征淋巴瘤的病理特征主要通过镜下病理学检查来确定。

1.显微镜下观察:淋巴瘤的病理特征包括淋巴细胞克隆增殖、细胞异质性和瘤细胞分布。

瘤细胞的类型可能是不同的,如霍奇金和非霍奇金淋巴瘤有不同的病理学表现。

2.免疫组化染色:免疫组化染色可以帮助确定淋巴瘤的类型和亚型。

常用的免疫组化标记包括CD20、CD30、CD15等,根据染色结果可以进一步确定淋巴瘤的分类和临床分期。

3.分子遗传学检查:分子遗传学检查可以帮助确定淋巴瘤的亚型和诊断。

例如,通过检测B细胞淋巴瘤中的柚木桉(C-MYC)、Burkitt淋巴瘤(IgH/MYC)和Burkitt淋巴瘤(IgH/MYC)重排等遗传异常,可以提供有关淋巴瘤患者预后和治疗反应的信息。

淋巴瘤的治疗方法根据淋巴瘤的临床和病理特征,淋巴瘤的治疗方法主要包括放疗、化疗、靶向治疗和免疫疗法。

1.放疗:放疗是治疗淋巴瘤的常用方法,通过射线的高能量照射来杀死淋巴瘤细胞。

放疗可以针对淋巴结和其他受累器官进行定向治疗。

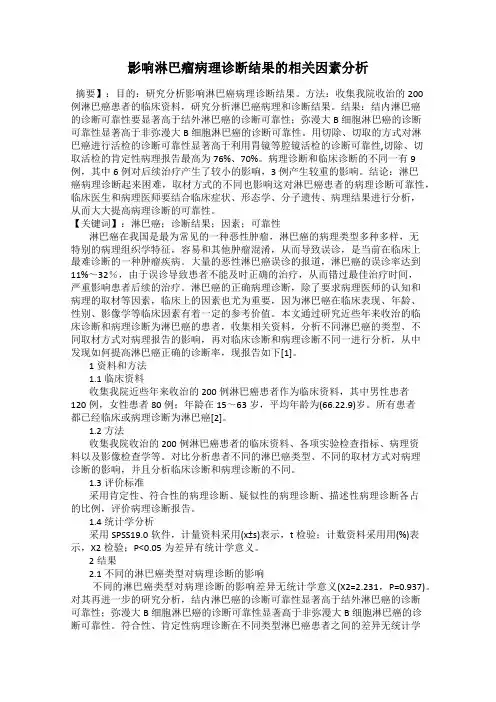

影响淋巴瘤病理诊断结果的相关因素分析摘要】:目的:研究分析影响淋巴癌病理诊断结果。

方法:收集我院收治的200例淋巴癌患者的临床资料,研究分析淋巴癌病理和诊断结果。

结果:结内淋巴癌的诊断可靠性要显著高于结外淋巴癌的诊断可靠性;弥漫大B细胞淋巴癌的诊断可靠性显著高于非弥漫大B细胞淋巴癌的诊断可靠性。

用切除、切取的方式对淋巴癌进行活检的诊断可靠性显著高于利用胃镜等腔镜活检的诊断可靠性,切除、切取活检的肯定性病理报告最高为76%、70%。

病理诊断和临床诊断的不同一有9例,其中6例对后续治疗产生了较小的影响,3例产生较重的影响。

结论:淋巴癌病理诊断起来困难,取材方式的不同也影响这对淋巴癌患者的病理诊断可靠性,临床医生和病理医师要结合临床症状、形态学、分子遗传、病理结果进行分析,从而大大提高病理诊断的可靠性。

【关键词】:淋巴癌;诊断结果;因素;可靠性淋巴癌在我国是最为常见的一种恶性肿瘤,淋巴癌的病理类型多种多样,无特别的病理组织学特征,容易和其他肿瘤混淆,从而导致误诊,是当前在临床上最难诊断的一种肿瘤疾病。

大量的恶性淋巴癌误诊的报道,淋巴癌的误诊率达到11%~32%,由于误诊导致患者不能及时正确的治疗,从而错过最佳治疗时间,严重影响患者后续的治疗。

淋巴癌的正确病理诊断,除了要求病理医师的认知和病理的取材等因素,临床上的因素也尤为重要,因为淋巴癌在临床表现、年龄、性别、影像学等临床因素有着一定的参考价值。

本文通过研究近些年来收治的临床诊断和病理诊断为淋巴癌的患者,收集相关资料,分析不同淋巴癌的类型、不同取材方式对病理报告的影响,再对临床诊断和病理诊断不同一进行分析,从中发现如何提高淋巴癌正确的诊断率,现报告如下[1]。

1资料和方法1.1临床资料收集我院近些年来收治的200例淋巴癌患者作为临床资料,其中男性患者120例,女性患者80例;年龄在15~63岁,平均年龄为(66.22.9)岁。

所有患者都已经临床或病理诊断为淋巴癌[2]。

恶性淋巴瘤的临床误诊分析恶性淋巴瘤临床表现复杂多样,常因非特异性症状而误诊为结核,肺炎,胃肠道疾病,盆腔癌,急性黄疸型肝炎等。

本文对若干临床误诊病例进行分析总结,提示临床工作者若遇到发热伴衰竭等周身症状,胃肠道症状伴体重下降,腹块伴不完全肠梗阻,不寻常部位小肠穿孔等情况均应警惕恶性淋巴瘤诊断。

病检于鉴别诊断至关重要,确诊主要依据肿大淋巴结多次反复活检,辅以放射,内窥镜检查,必要骨髓穿刺活检,甚至剖腹探查。

1 恶性淋巴瘤是一种起源于淋巴造血组织的恶性肿瘤,因其临床表现复杂多样,缺乏特异症状,体征,常易误诊,漏诊,现搜集临床误诊病例若干分析如下:1.1 以发热,咳嗽为主要症状,误诊为结核,肺炎,韦格内肉芽肿,后期因无痛进行性增大浅表淋巴结病检确诊。

淋巴瘤发热率较高,热型多变,可伴肝脾肿大,晚期可发生贫血,衰竭,大汗,恶病质等周身症状,若肝脾肾,胸膜,腹膜发生不同程度浸润,颈部,下颌,腋窝,纵隔,腹股沟等处淋巴结均肿大,规范抗痨治疗无效,但实验室检查不支持结核者,可考虑恶性淋巴瘤诊断。

1.2 因腹痛,腹泻,衰竭,消化道出血,腹水,消廋,腹块,肠梗阻误诊为溃疡性结肠炎,结肠癌,肠结核,盆腔癌,结核性腹膜炎等,原发性胃肠淋巴瘤是结外恶性淋巴瘤的最常见病变,好发于淋巴组织丰富处,如回肠,肠系膜淋巴结,浸润病灶可导致肠道吸收不良,肠梗阻,肠穿孔。

主要表现为明显消化症状与消化性溃疡,胃癌,肠结核,脂肪泻相似,且大多无表浅淋巴结肿大,易误诊为胃肠道疾患,个别可因出血或肠梗阻行手术病检确诊。

尤其注意的是恶性淋巴瘤腹水非血性与其它肿瘤不同。

1.3 因黄疸,消廋,食欲不振,肝脾肿大误诊为急性黄疸型肝炎,黄疸原因可能为;1.3.1 肝实质病变;1.3.2 肝内胆管旁门腺区浸润;1.3.3 肝门淋巴结旁引起肝外胆道梗阻;1.3.4 肝内胆汁於积;1.3.5 溶血,恶性乳腺淋巴瘤发热时间较长,多超过一周,多伴表浅淋巴结肿大,肝脾轻度肿大,查血红素低,蛋白低,碱性磷酸酶升高,与黄疸型肝炎不同。

淋巴瘤的临床分析报告淋巴瘤是一种恶性肿瘤,起源于淋巴系统中的淋巴细胞或淋巴滤泡细胞。

主要分为霍奇金淋巴瘤(HL)和非霍奇金淋巴瘤(NHL)两大类。

为了对淋巴瘤的临床特点及治疗策略进行全面了解,我们进行了对一位患者的临床分析。

病例描述:患者为一位53岁男性,主诉发现颈部肿块及进行性疲劳、体重下降3个月。

门诊体格检查示淋巴结肿大,质地硬实,质地坚硬,无压痛,直径约2厘米。

全血细胞计数检查显示白细胞计数正常,但淋巴细胞计数升高,约45%。

淋巴结活检后,病理学检查结果提示霍奇金淋巴瘤。

临床分析:1. 病史:本病例患者出现进行性疲劳、体重下降及颈部淋巴结肿大3个月,提示患者可能存在恶性病变。

需注意了解患者的既往病史、家族史以及药物使用史,以全面评估患者的病情。

2. 体格检查:患者体格检查时发现颈部淋巴结肿大,质地硬实,质地坚硬,无压痛,直径约2厘米。

这种淋巴结肿大的特点提示了可能存在淋巴瘤的可能性,但不能作为确诊依据。

3. 辅助检查:在全血细胞计数检查中,患者的白细胞计数正常,但淋巴细胞计数升高。

这一结果也是淋巴瘤的常见表现之一,但仍需结合其他检查结果作出综合判断。

4. 病理学检查:淋巴结活检结果提示霍奇金淋巴瘤。

霍奇金淋巴瘤是淋巴瘤中的一种亚型,其特点为淋巴结内霍奇金和里德斯特恩斑。

病理学检查是淋巴瘤确诊的关键步骤,通过观察病理组织学特征来确定淋巴瘤的类型,以便制定出最佳治疗策略。

治疗策略:根据患者的病情以及淋巴瘤的类型,制定出了以下治疗策略:1. 化疗:霍奇金淋巴瘤常采用化疗作为首选治疗方法。

常用的方案为ABVD方案(多西他赛、布伦特胺、长春碱和达卡巴嗪)。

化疗的目的是杀死恶性淋巴瘤细胞,阻断其无限增殖,从而达到治疗的效果。

2. 放疗:对于部分病灶局限的霍奇金淋巴瘤,放疗可作为辅助治疗手段。

放疗的目的是通过破坏淋巴瘤细胞的DNA结构来达到治疗效果。

3. 免疫治疗:对于部分患者可以考虑免疫治疗,如单克隆抗体治疗。

淋巴瘤病理诊断讨论引言淋巴瘤是一种常见的恶性肿瘤,起源于淋巴系统的恶性克隆增殖。

病理诊断是确定淋巴瘤类型和分级的关键步骤,对于制定合适的治疗方案和预后评估至关重要。

本文将对淋巴瘤的病理诊断进行讨论,包括分类、组织学特征、免疫组化染色和分子遗传学检测等方面。

分类根据淋巴细胞来源和表型特征,淋巴瘤可分为霍奇金淋巴瘤(Hodgkin lymphoma, HL)和非霍奇金淋巴瘤(non-Hodgkin lymphoma, NHL)两大类。

霍奇金淋巴瘤霍奇金淋巴瘤是一种罕见的恶性肿瘤,其特征为Reed-Sternberg细胞和Hodgkin 细胞在肿块组织中存在。

根据组织学类型和表型特征,霍奇金淋巴瘤可进一步分为经典型霍奇金淋巴瘤和混合细胞型霍奇金淋巴瘤。

•经典型霍奇金淋巴瘤:组织学上可见大量的Reed-Sternberg细胞和Hodgkin细胞,伴有周围的淋巴细胞、浆细胞和嗜酸性粒细胞浸润。

免疫组化染色结果显示CD30和CD15阳性。

•混合细胞型霍奇金淋巴瘤:组织学上可见少量的Reed-Sternberg细胞和Hodgkin细胞,以及周围的淋巴细胞、浆细胞和嗜酸性粒细胞浸润。

非霍奇金淋巴瘤非霍奇金淋巴瘤是一组异质性肿瘤,包括多种亚型。

根据不同的分类系统,非霍奇金淋巴瘤可分为多种类型,如弥漫大B细胞性淋巴瘤(diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL)、滨毛B细胞性淋巴瘤(follicular lymphoma, FL)、小B淋巴母细胞性淋巴瘤(small lymphocytic lymphoma, SLL)等。

组织学特征淋巴瘤的组织学特征对于诊断和分类至关重要。

光镜下观察淋巴瘤组织切片时,应注意以下几个方面:1.细胞形态学:观察细胞核的形态、大小、染色性质和核仁等特征。

2.核分裂象数目:核分裂象数目是评估肿瘤的增殖活性的重要指标之一。

3.组织结构:观察肿瘤组织的排列方式、间质反应和浸润情况等。

中医淋巴结肿大的治疗论文(共2篇)本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!第1篇:中医淋巴结肿大的辨证论治艾滋病淋巴结肿大是以感染艾滋病毒(HIV)的病人出现全身淋巴结肿大为表现,多出现在颌下、腹股沟、颈后、耳后、腋下、锁骨上窝、枕骨后。

淋巴结肿大在艾滋病患者中的发生率约55%~74%。

艾滋病合并淋巴结肿大时应主要考虑结核性。

艾滋病也是深部淋巴结肿大的病因之一,淋巴结肿大与艾滋病的机会性感染相关联,特别是结核性病变最为常见。

一旦进入艾滋病期,HIV对机体内巨噬细胞和CD4细胞造成了极大的破坏,对结核分支杆菌的抑制活性下降,甚至丧失,导致体内结核病灶的复发、播散。

因此,在淋巴结肿大病人中结核性病变的发生率高,同时由于免疫功能的明显低下,外源性再感染的可能性也大大増加。

淋巴结肿大对艾滋病患者生存期、生活质量都会造成影响,还会妨碍患者对艾滋病治疗的信心和抗病毒药物等治疗的依从性。

本文对其病因病机、中医治疗及调护等概述如下:1病因病机艾滋病患者长期受病毒侵袭,脏腑受损,导致气血运行不畅,湿浊内蕴化火,灼津为痰,凝血为瘀,因此,病机多为痰火或痰瘀互结,但病久者多兼气血亏虚。

若复感于邪、饮食不节、情志失调、抗病毒药物,伤及脾胃以至脾失健运,积湿生痰,痰湿蕴结,可见淋巴结肿大。

或情志不畅,肝气郁结,郁而化火,气滞伤脾,以致脾失健运,痰湿内生,痰火交凝,而发肿大[13。

或因肺肾阴亏,水亏火旺,灼津为痰,耗伤气血,转为虚损,邪毒乘虚而流窜经络,而发肿大。

或外感风火时毒,挟痰互结所致,或气滞、痰浊凝结于经络、皮肤、关节等所致。

因此,艾滋病淋巴结肿大主要涉及脾脏,并与肺、肾二脏密切相关,迁延不愈。

2辨证论治艾滋病淋巴结肿大主要包括痰瘀互结、脾肾亏虚等证型。

治法:理气化痰,解毒散结。

方用消瘰丸加逍遥丸。

李兴旺等[5认为本病证候主要分为2型:气郁痰阻型,治法:理气化痰、化瘀散结。