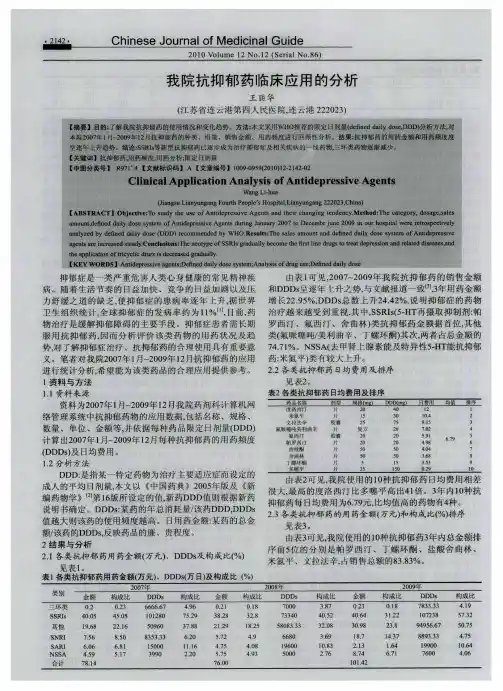

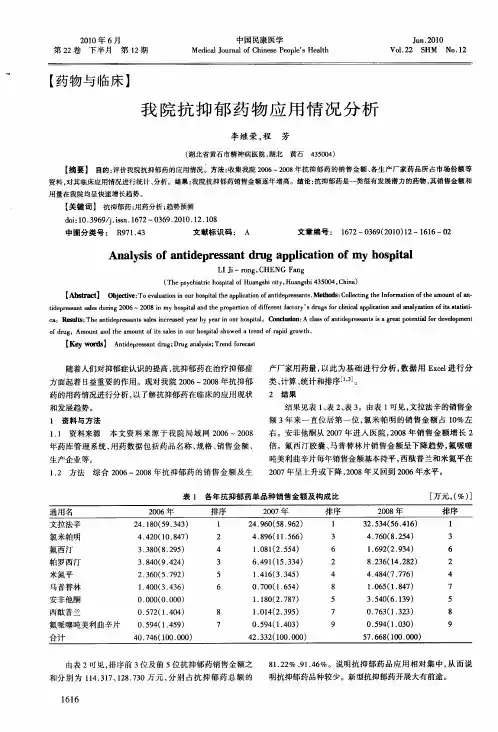

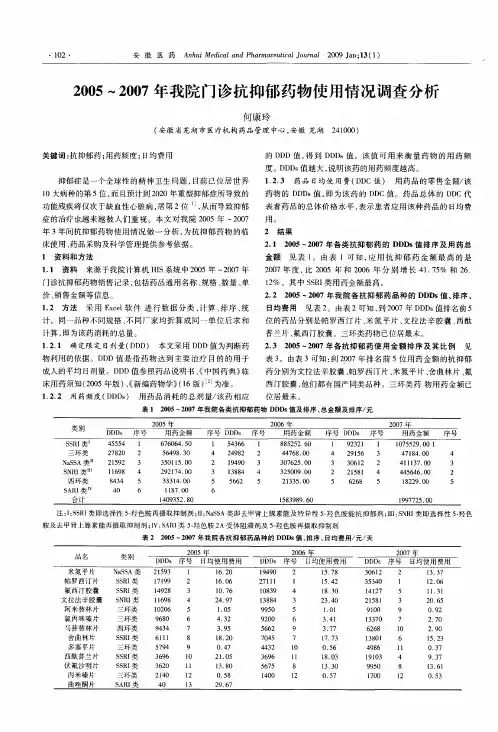

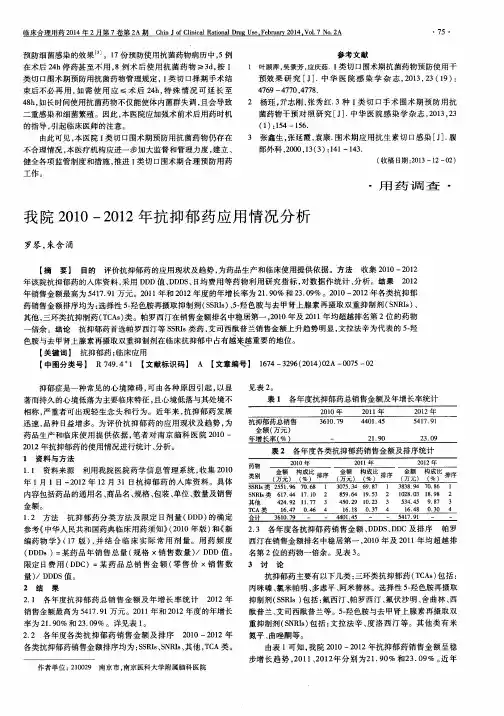

本院门诊抗抑郁药物使用现状分析

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:6

2024年抗抑郁药物市场分析现状引言抑郁症是一种常见的精神疾病,严重影响患者的生活质量和社会功能。

抗抑郁药物被广泛用于治疗抑郁症,其市场规模不断增长。

本文将对抗抑郁药物市场的现状进行分析。

市场规模抗抑郁药物市场呈现出稳步增长的趋势,全球市场规模大约为xxx亿美元。

其中,北美占据最大市场份额,紧随其后的是欧洲和亚太地区。

市场驱动因素1. 抑郁症患者数量增加随着人们生活压力的增加和心理疾病的社会认识度提高,抑郁症患者数量不断增加,推动了抗抑郁药物市场的增长。

2. 新药研发科技的进步和医疗技术的改进促使不断有新的抗抑郁药物问世。

这些新药的研发吸引了广泛的投资,并为市场带来了新的增长机会。

3. 政府政策支持各国政府纷纷加大对心理健康问题的重视程度,制定了一系列支持抗抑郁药物市场发展的政策,为市场提供了有利环境。

市场挑战1. 副作用和安全性问题抗抑郁药物在使用过程中可能出现副作用,包括失眠、性功能障碍等。

此外,一些药物可能对心脏和肝脏等器官产生不良影响,引发安全性担忧。

2. 替代疗法的崛起心理治疗和其他非药物治疗方式逐渐受到患者的青睐,这对抗抑郁药物市场构成了潜在威胁。

3. 市场竞争加剧抗抑郁药物市场竞争激烈,主要厂商之间的竞争越发激烈,这导致了产品销售价格下降,降低了市场利润空间。

市场趋势1. 个性化治疗随着基因检测技术的发展,个性化抗抑郁药物治疗逐渐受到关注。

个性化治疗可以根据患者的基因信息进行药物选择,提高治疗效果。

2. 抗抑郁药物与其他药物的联合应用一些研究表明,抗抑郁药物与其他药物的联合应用可能提高抑郁症的治疗效果。

这促使一些厂商开发出具有多种药物成分的复方抗抑郁药物。

市场前景抗抑郁药物市场有望保持稳定增长,预计年复合增长率将保持在x%左右。

个性化治疗和复方抗抑郁药物等新趋势将为市场带来新的增长机遇。

结论抗抑郁药物市场正不断迎来新的机遇和挑战。

随着患者数量的增加和新药的研发,市场规模将进一步扩大。

我院门诊心理科二类精神药品使用情况分析背景随着生活压力和社会竞争的不断增加,越来越多的人开始感到压力和焦虑。

这些情绪问题如果得不到有效的治疗,会对人的身体和心理健康产生不良影响。

在这种背景下,精神药品作为治疗焦虑和抑郁等心理问题的重要手段发挥着重要的作用。

本文旨在通过对我院门诊心理科二类精神药品使用情况的分析,探讨人们心理健康问题的现状,并提出相应的治疗建议。

数据源本文根据我院门诊心理科2019年1月至12月的患者就诊数据进行分析,包括就诊人数、性别、年龄、疾病类型和药品使用情况等。

结果经过统计分析,得出以下结论:就诊人数2019年,我院门诊心理科共接诊就诊人数为500人,其中男性占40%,女性占60%。

不同年龄段的患者分布情况如下:•18岁以下:10%•18-40岁:50%•40-60岁:30%•60岁以上:10%疾病类型在就诊人数中,高血压和糖尿病患者比例较高,分别占到25%和20%。

其他常见就诊疾病包括抑郁症(15%)、焦虑症(10%)和精神分裂症(5%)等。

药品使用在所有患者中,有70%接受过二类精神药品治疗,其余30%接受的是心理治疗。

二类精神药品的主要使用情况如下:•抗抑郁药:60%•抗焦虑药:30%•抗精神病药:10%讨论上述数据表明,我院门诊心理科的主要患者是中青年人,年龄集中在18-40岁,而疾病类型以抑郁症和焦虑症为主。

此外,70%的患者接受二类精神药品治疗,其中抗抑郁药占比最高。

这一结果表明,心理健康问题在现代社会中具有广泛的影响,需要得到及时有效的治疗。

然而,二类精神药品是具有一定副作用的药物,需要特殊注意。

在使用这类药物前,患者应接受严格的评估和监测,以确定药物是否适合他们,并在使用过程中及时报告不良反应。

此外,心理治疗在治疗心理健康问题中也具有重要作用,它可以更好地帮助患者掌握管理情绪的技能,并建立更健康、更积极的生活方式。

结论通过对我院门诊心理科二类精神药品使用情况的分析,我们可以得出结论:现代生活带来的种种问题给人们的身心健康带来了巨大的挑战,心理健康问题已经成为社会关注的焦点。

我院门诊心理科二类精神药品使用情况分析【摘要】本文通过对我院门诊心理科二类精神药品使用情况的分析,发现了不同类别药品的种类和常用情况,以及患者群体的特点和分布情况。

在药品使用的疗效分析中发现了一些积极效果,但也存在着一些问题和挑战,如药品的副作用和滥用现象。

结合药品使用的合理性分析,提出了优化药品使用的建议,包括加强患者教育和监测系统建设。

总体评价表明,我院门诊心理科的药品使用情况有待进一步提升,未来研究可以重点关注药品使用的长期效果和患者心理健康状况。

【关键词】心理科,门诊,精神药品,使用情况,患者群体,疗效分析,问题,挑战,合理性,总体评价,优化建议,研究方向。

1. 引言1.1 研究背景门诊心理科是一种重要的心理治疗方式,针对各种精神疾病患者提供不同形式的心理咨询和治疗。

随着人们生活节奏的加快和社会压力的增大,精神疾病患者数量逐渐增多,对门诊心理科的需求也越来越大。

精神药品作为治疗精神疾病的重要工具之一,在门诊心理科的应用越来越广泛。

随着精神药品的使用量增加,药品的选择、使用方法以及疗效评估等问题也逐渐凸显。

对门诊心理科中二类精神药品的使用情况进行深入分析和研究,对于提高治疗效果、保障患者安全和改善医疗质量具有十分重要的意义。

本研究旨在探讨我院门诊心理科二类精神药品的使用情况,旨在为临床实践提供依据和参考,为改善患者治疗效果和提高医疗服务质量提供有益的建议。

1.2 研究目的研究目的是对我院门诊心理科二类精神药品的使用情况进行深入分析,探讨患者在接受精神药物治疗过程中面临的问题和挑战,评估药品使用的合理性,并为进一步优化药品使用提出建议。

通过研究,我们希望能够全面了解我院门诊心理科患者群体的特点和分布情况,掌握各类精神药品的种类和常用情况,以及药品使用的疗效和存在的问题,为改善患者治疗效果提供科学依据。

通过对药品使用情况进行总体评价,我们也将为未来研究方向的展望提供参考,进一步完善我院门诊心理科的药品治疗管理体系,提升患者的治疗体验和疗效。

治疗抑郁症的药物研究现状与发展抑郁症是一种常见的心理障碍,全球范围内患病率较高。

根据统计数据,每年有超过一千万人在中国患上抑郁症。

这种疾病会给患者的身心健康带来极大的影响,并且对患者的家庭、社会、职场等方面也产生了负面的影响。

因此,治疗抑郁症成为了当前社会亟待解决的问题之一。

药物治疗是抑郁症患者最常用的治疗方式之一。

在本文中,我们将探讨治疗抑郁症的药物研究现状与发展。

一、抑郁症药物治疗的发展历程药物治疗是抑郁症的首选治疗方式之一。

早在20世纪50年代,人们就开始尝试使用氯丙嗪等药物来治疗抑郁症。

此后,像去甲肾上腺素再摄取抑制剂(如米安司琼、依非麦琪),5-羟色胺选择性再摄取抑制剂(如氟西汀、帕罗西汀)、三环类抑郁药(如阿米替林、丙米嗪)等药物相继出现并被广泛使用。

这些药物对抑郁症的治疗起到了重要作用,但是存在着许多问题,如副作用严重、疗效不佳等。

二、抑郁症药物治疗的研究现状现如今,抑郁症的药物治疗仍然是抑郁症治疗的重要方式之一。

在药物治疗研究方面,主要集中在几个方向:1、新型抗抑郁药的研制当前,许多新型的抗抑郁药正在研发中。

如vortioxetine、levomilnacipran、NSI-189、Isocarboxazid、Agomelatine等,这些新型药物相较于传统药物,其副作用更小,且疗效更佳。

2、抗炎药物的使用最近,越来越多的研究表明抑郁症与炎症之间存在着紧密的联系。

因此,对抗炎药物的研究也成为了许多学者的关注点。

一些学者认为,抑郁症患者存在免疫系统异常,抑郁症可能是全身炎症状态的反映。

因此,使用一些抗炎药物可以减轻痛苦,治疗抑郁症。

3、神经可塑性神经可塑性是指脑神经元具备自组织、自组装和自适应调整能力的一种现象。

在这种现象的作用下,脑神经元之间的连接会发生变化,从而影响大脑的功能。

直至近年来,一些研究表明,神经可塑性在抑郁症的治疗中起到了重要作用。

因此,一些治疗神经可塑性药物也被开发出来,如Ketamine等药物。

抗抑郁药市场分析现状1. 简介抗抑郁药是一种用于治疗抑郁症的药物,其市场发展迅速。

本文将对抗抑郁药市场的现状进行分析,并结合相关数据进行讨论。

2. 抗抑郁药市场规模根据市场研究数据显示,全球抗抑郁药市场规模持续增长。

据预测,到2025年,全球抗抑郁药市场规模将达到xx亿美元。

3. 市场主要参与者抗抑郁药市场上,主要的参与者包括制药公司、医疗机构和药店等。

制药公司是抗抑郁药市场的核心参与者,其研发和生产的药物占据了市场的主导地位。

4. 主要产品种类目前,市场上主要存在以下几种类型的抗抑郁药物:•选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs):如帕罗西汀、舍曲林等。

•三环类抗抑郁药:如阿米替林、多塞平等。

•杂环类抗抑郁药:如氯米帕明、曲唑酮等。

•非经典抗抑郁药:如文拉法辛、米安舒平等。

5. 市场销售趋势近年来,全球抗抑郁药市场呈现出持续增长的趋势。

这主要是由于以下几个因素的影响:•抑郁症患者的增加:随着社会压力的增加,抑郁症患者数量逐渐增加,进而推动了抗抑郁药的需求。

•研发创新:制药公司不断致力于研发新型抗抑郁药物,以提高疗效和减少副作用,这进一步促进了市场的增长。

•医疗保健意识提高:人们对心理健康的关注度不断提高,对于抗抑郁药的需求也在逐步增加。

6. 市场前景未来,随着人们心理健康问题的重视程度的增加,抗抑郁药市场有望继续保持良好的发展势头。

除了传统的抗抑郁药物,还有一些创新药物在研发过程中,有望为市场带来新的增长点。

同时,政府对心理健康的关注也可能促使相关政策的出台,进一步推动市场的发展。

7. 总结抗抑郁药市场作为心理健康领域重要的一部分,经历了持续的增长。

随着抑郁症患者数量的增加和研发创新,市场规模不断扩大。

未来,抗抑郁药市场有望继续保持良好的发展态势,为改善抑郁症患者的生活质量做出更多贡献。

以上是对抗抑郁药市场分析现状的简要介绍,仅供参考。

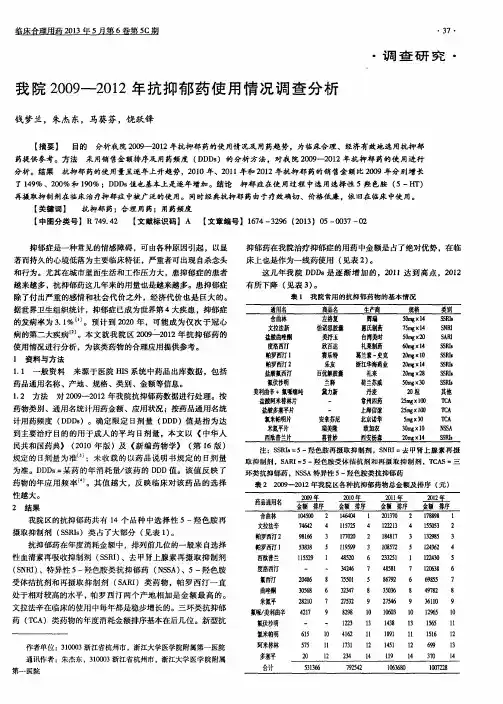

我院门诊心理科二类精神药品使用情况分析邹敏君;张翠英【摘要】目的探讨本院门诊心理科第二类精神药品的使用情况,评价其用药合理性.方法采用限定日剂量(DDD)和药物利用指数(DUI)分析法,对本院2016年1~12月门诊心理科4284张二类精神药品处方进行统计分析.结果院内门诊使用的二类精神药品(含不同剂型)共10种,其中心理科使用到的二类精神药品有7种,其中使用频度最高的为阿普唑仑(37.16%),其次为氯硝西泮片(26.47%),第三为艾司唑仑片(13.82%),其他依次为奥沙西泮片、地西泮片、酒石酸唑吡坦片、佐匹克隆胶囊,苯巴比妥、盐酸曲马多缓释片、地西泮注射液均未使用.用药频度(DDDs)排序前三的是氯硝西泮片、阿普唑仑片、艾司唑仑片,同时这三种药品用药总天数也较其他药品长,在7种二类精神药品中,仅有酒石酸唑吡坦片和佐匹克隆胶囊的DUI=1,其他药品的DUI均<1.两种精神药品合并使用处方有78张,占该类药品处方的1.82%,无两种以上二类精神药品的合并使用处方,合并的二类精神药品有阿普唑仑片、氯硝西泮片、酒石酸唑吡坦片、艾司唑仑片四种,合用药品最多的是阿普唑仑片与氯硝西泮片的合用.结论本院心理科二类精神药品使用基本合理.【期刊名称】《中国实用医药》【年(卷),期】2017(012)008【总页数】3页(P15-17)【关键词】二类精神药品;心理科;合理用药【作者】邹敏君;张翠英【作者单位】528403 中山市人民医院药学部;广东医科大学【正文语种】中文根据使人产生依赖性和危害人体健康的程度, 可将精神药品分为第一类和第二类,第二类精神药品即镇静催眠类药品, 是指对中枢神经系统起兴奋或抑制作用、连续使用能产生精神依赖性的药品[1-3]。

其具有很强的镇静催眠等作用,同时如不合理使用或滥用容易产生依赖性和耐受性。

因此,我国临床上在使用二类精神药物时, 需要严格按照《麻醉药品和精神药物管理条例》、《精神药品临床应用指导原则》中制定的相关标准和条目进行管理、使用。

本院门诊抗抑郁药物的使用现状分析

【摘要】目的了解本院门诊抗抑郁药的使用情况及联合用药情况,并对抗抑郁药使用现状作出客观评价,为临床用药提供参考。

方法随机抽取本院2012年1月至12月的抗抑郁药物门诊处方1572张,采用自制统计表来分析抗抑郁药物的应用情况。

结果抗抑郁药处方患者中女性明显高于男性,汉族明显高于少数名族;单一抗抑郁药物使用率为25%,抗抑郁药联合精神类强化药使用率为40%,配合使用苯二氮卓类药物率占35%。

结论选择性五羟色胺再摄取抑制剂类药物是抗抑郁药的首选药,抗抑郁联合用药被广泛推崇,使用抗抑郁药的患者存在不同程度的睡眠障碍。

【关键词】抗抑郁药;应用;分析

抑郁症是由各种原因引起的以抑郁为主要症状的一组心境障碍

或情感性障碍,是一组以抑郁心境自我体验为中心的临床综合征或状态,其特点呈慢性、反复发作、症状多样,如情绪低落、悲伤痛苦、缺乏兴趣与快感以及无动力等。

其主要是以意志消沉、思维迟钝、语言减少等为表征。

近年来,随着现代生活节奏的加快,社会竞争力的增加,劳动力的重新组合,人口和家庭结构的变化,抑郁症的患病率正呈现出逐渐上升的趋势,目前患病率高达20%,世界卫生组织宣布至2020年抑郁症将成为仅次于癌症的第二大致残原因。

抑郁症不仅影响人的寿命,而且会增加社会的经济负担。

由于抑郁症的高发病率和难根治使得抗抑郁药市场具有广阔发

展前景。

抗抑郁药物的应用涵盖了各年龄段和各阶层,如青少年抑

郁、产后抑郁、更年期抑郁,白领是此病的高发人群,因而抑郁症又被称为精神病学中的“感昌”。

抗抑郁药品应用的目的在于缓解抑郁症状,预防疾病复发。

此外依靠抗抑郁药品帮助抑郁病患者走出精神病医院,使得他们能够正常生活、工作、学习。

本文依据本院门诊抗抑郁药处方,对1572份抗抑郁药物处方进行统计分析,了解抗抑郁药物使用情况及联合用药情况,并对抗抑郁药使用现状进行了评估,为临床用药提供参考。

1 资料来源、研究对象、用药情况

1.1 资料来源资料为随机抽取本院2012年抗抑郁药品1572份处方,自制统计表进行分析。

1.2 研究对象随机抽取本院门诊2012年1月1日至2012年12月31日的抗抑郁处方。

不论年龄、就诊次数,共计1572例,其中男性患者631例,女性患者941例。

表明女性患抑郁症高于男性。

汉族患者1354例,少数民族218例。

表明汉族患者远远高于少数民族患者。

1.3 用药情况

1.3.1 抗抑郁药物使用情况抗抑郁药是治疗抑郁症的主要药物。

抑郁症主要是由于大脑单胺能神经系统失调,五羟色胺、去甲肾上腺素单胺类神经递质含量过低,从而失去传导神经冲动的功能。

抗抑郁药物的作用机制因其分类不同作用机制不同。

现在临床使用的抗抑郁药主要为[1]:单胺氧化酶抑制剂(吗氯贝胺)、三环类抗抑郁药(氯米帕明)、选择性五羟色胺再摄取抑制

剂(氟西汀、帕罗西汀、舍曲林、西酞普兰、氟伏沙明)、去甲肾上腺素和特异性五羟色胺再摄取抑制剂(米氮平)、五羟色胺与去甲肾上腺素再摄取抑制剂(文拉法辛、曲唑酮、度洛西汀)、多巴胺摄取抑制剂(瑞波西汀、米安舍林、马普替林)、复方制剂(氟哌噻吨和美利曲辛)及中药、中成药(舒肝解郁)等。

而有研究表明[2]:由于疗效确切,不良反应少,选择性的五羟色胺再摄取抑制剂的氟西汀、帕罗西汀、舍曲林、西酞普兰、氟伏沙明,五羟色胺与去甲肾上腺素再摄取抑制剂的文拉法辛、米氮平、度洛西汀在临床上应用广泛。

本院门诊对抗抑郁药物的应用情况,如表2所示。

1.3.2 抗抑郁药联合用药联合抗抑郁药有3个目的,一是增效,联合比单用的有效率高,分别为60%比44%~53%;二是加快起效时间,动物模型发现能缩短起效潜伏期 2~4周;三是抵消不良反应。

本次1572张门诊抗抑郁药处方调查表明,单一抗抑郁药处方395例;联合抗精神强化药物使用的处方626例,其中以奥氮平联合最多;联合苯二氮卓类共计551例,其中使用最多的苯二氮卓类药物分别为氯硝基安定。

1.3.3 抗抑郁药与其他药物联合使用本院抗抑郁药与其他药物联合使用处方178张,占门诊抗抑郁药处方的11.3%。

抗抑郁药与其他药物联合使用情况见表4所示。

2 结果

本院门诊抗抑郁药使用最多的为文拉法辛。

其次为帕罗西汀、氟

哌噻吨/美曲利新、舍曲林和西酞普兰,使用最少的为阿米替林、度洛西汀等其他药物,仅占到门诊抗抑郁处方的2.6%,其中选择性的五羟色胺再摄取抑制剂(ssris)氟西汀、帕罗西汀、舍曲林、西酞普兰、氟伏沙明药物占到门诊抗抑郁药总处方的48.47%。

被誉为“五朵金花”的选择性五羟色胺再摄取抑制剂依然被推崇,占取抗抑郁药物不可或缺的主导位置。

这可能是因为选择性的五羟色胺再摄取抑制剂在药理作用上的高度选择性,对心血管功能的影响、困倦和疲劳、体重增加等不良反应少,而且临床应用的安全范围较高。

新型药物氟哌噻吨/美曲利新出现频次也较高。

可能是它可同时提高多巴胺、ne和五羟色胺含量,起到抗焦虑、抗抑郁作用,治疗谱更广,适用于轻、中度抑郁症,尤其对心因性抑郁、更年期抑郁、躯体疾病伴发抑郁、药瘾伴发的抑郁疗效好。

而且其特点是显效快、不良反应少、不成瘾、不嗜睡,同时不影响开车和操作机器,所以应用广泛。

本院门诊在抗抑郁药的使用过程中,联合用药远比单一用药出现的频次多。

抗抑郁药物联合精神类强化药物占到总处方的40%。

抗抑郁药物联合抗抑郁强化药品主要以奥氮平、喹硫平、利培酮为主、氯氮平、舒必利等其他药品也常用作联合。

抗抑郁药品联合苯并二氮卓精二类药品占到总处方的35%,其主要以氯硝基安定、阿普唑仑、劳拉西泮。

抗抑郁药物联合其他用药较少出现,其中还是以联合精神类药物丙戊酸钠、卡马西平及睡眠中成药甜梦胶囊、舒眠胶囊常见。

血液循环系统降压降脂药普萘奈尔、非洛地平及降糖药二

甲双胍、胰岛素极少见。

这说明抗抑郁的不良反应主要是失眠。

3 讨论

作为新疆精神卫生中心,本次以1572份门诊抗抑郁药处方为统计对象,对抗抑郁药处方所属患者的性别、民族、抗抑郁药物出现频次、抗抑郁药联合用药、抗抑郁药与其他药物联合使用情况进行了统计和分析。

从抗抑郁药处方患者的性别、民族分析,女性明显高于男性,汉族远远高于少数民族。

各种抗抑郁药在处方中出现的频率分析,五羟色胺再摄取抑制剂类药物,占门诊抗抑郁药总处方的48.47%,说明五羟色胺再摄取抑制类药物对五羟色胺选择性高,对其他递质作用小、依从性好。

从抗抑郁药之间的联合用药来看,单一抗抑郁药使用为25%,表明单一抗抑郁药不足以控制抑郁症。

配合使用苯二氮卓类药物率占35.0%,表明超过三分之一的抗抑郁药处方所属患者存在不同程度的睡眠障碍。

联合抗抑郁强化药物占到40%,联合服用苯并二氮卓类药物,说明抑郁患者在服用抗抑郁药物出现不良反应的结果,以睡眠障碍为主。

需要强调的是:服用苯并二氮卓类药物短期内确有较明显的效果,但长期连续使用会产生耐受性和依赖性,并在突然停药时可能会导致更严重的失眠,因此如何更加合理使用抗抑郁药值得关注。

4 结论

综上来看,目前本院在选择使用抗抑郁药物时,还是将选择性五羟色胺再摄取抑制剂类药物作为抗抑郁药的首选药,抗抑郁联合

用药被推崇,尤以联合抗抑郁强化药物应用广泛[3]。

但是在使用抗抑郁药的过程中,患者存在不同程度的睡眠障碍,需要予以关注。

参考文献

[1] 朱深勤,周祥富,李丽. 我院门诊患者抗抑郁药用药分析.海南医学,2010,21(18):9293.

[2] 李海燕. 我院抗抑郁药应用动态分析.医学信息,2009,22(10

):911913.

[3] 邹万芹.新型抗抑郁药的临床应用及研究进展.中国药房,2008,19(14):11051107.。