变位内齿轮计算表(直齿)

- 格式:xls

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:1

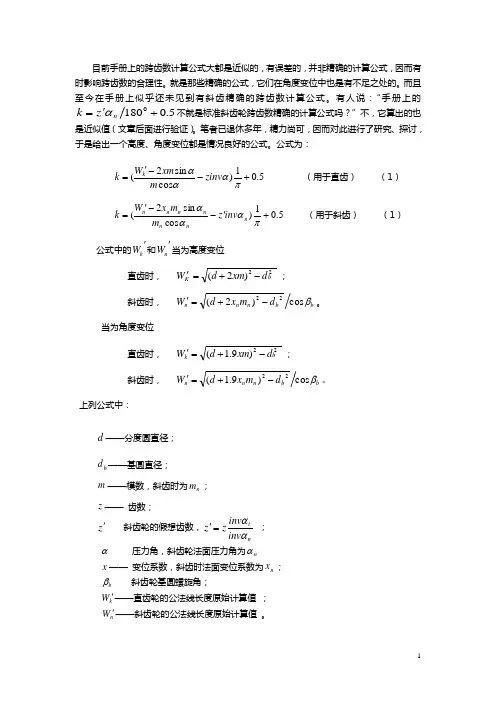

目前手册上的跨齿数计算公式大都是近似的,有误差的,并非精确的计算公式,因而有时影响跨齿数的合理性。

就是那些精确的公式,它们在角度变位中也是有不足之处的。

而且至今在手册上似乎还未见到有斜齿精确的跨齿数计算公式。

有人说:“手册上的5.01800+'=n z k α不就是标准斜齿轮跨齿数精确的计算公式吗?”不,它算出的也是近似值(文章后面进行验证)。

笔者已退休多年,精力尚可,因而对此进行了研究、探讨,于是给出一个高度、角度变位都是情况良好的公式。

公式为:5.01)cos sin 2(+--'=παααzinv m xm W k k (用于直齿) (1)5.01)cos sin 2(+'--'=παααn n n n n n n inv z m m x W k (用于斜齿) (1)公式中的'k W 和'n W 当为高度变位直齿时, bKd xm d W 22)2(-+='; 斜齿时, b bn n n d m x d W βcos )2(22-+='。

当为角度变位直齿时, b k d xm d W 22)9.1(-+=';斜齿时, 。

cos )9.1(22b bn n n d m x d W β-+='上列公式中:d ——分度圆直径; b d ——基圆直径;m ——模数,斜齿时为n m ;z —— 齿数;___z '斜齿轮的假想齿数,ntinv inv zz αα=' ; ___α压力角,斜齿轮法面压力角为n αx —— 变位系数,斜齿时法面变位系数为n x ; ___bβ斜齿轮基圆螺旋角;k W '——直齿轮的公法线长度原始计算值 ; n W '——斜齿轮的公法线长度原始计算值 。

2、公式(1)的由来公式(1)是怎么来的?其实它的来历很简单,就是由公法线长度计算公式变换而来的。

公法线长度计算公式为 :[] sin 2)5.0( cos ααπαm x zinv k m W k ++-= (直齿) (2)[] sin 2)5.0cos n n n n n n n m x inv z k m W ααπα+'+-=((斜齿) (2) 将公式(2)中的k 移到等号左边,将k W 和n W 移到等号右边(且变为k W '和n W ')即为公式(1)。

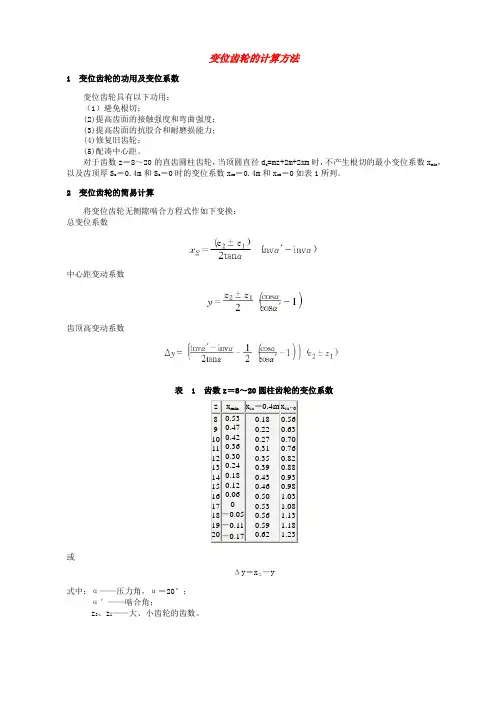

变位齿轮的计算方法1 变位齿轮的功用及变位系数变位齿轮具有以下功用:(1)避免根切;(2)提高齿面的接触强度和弯曲强度;(3)提高齿面的抗胶合和耐磨损能力;(4)修复旧齿轮;(5)配凑中心距。

对于齿数z=8~20的直齿圆柱齿轮,当顶圆直径d a=mz+2m+2xm时,不产生根切的最小变位系数x min,以及齿顶厚S a=0.4m和S a=0时的变位系数x sa=0.4m和x sa=0如表1所列。

2 变位齿轮的简易计算将变位齿轮无侧隙啮合方程式作如下变换:总变位系数中心距变动系数齿顶高变动系数表 1 齿数z=8~20圆柱齿轮的变位系数z x min x sa=0.4m x sa=08 910111213141516171819 200.53 0.47 0.42 0.36 0.30 0.24 0.18 0.12 0.06 0-0.05 -0.11 -0.170.180.220.270.310.350.390.430.460.500.530.560.590.620.560.630.700.760.820.880.930.981.031.081.131.181.23或Δy=xΣ-y式中:α——压力角,α=20°;α′——啮合角;z2、z1——大、小齿轮的齿数。

将上述三式分别除以,则得:由上述公式可以看出,当齿形角α一定时,x z、y z和Δy z均只为啮合角α′的函数。

在设计计算时,只要已知x z、y z、Δy z和α′四个参数中的任一参数,即可由变位齿轮的x z、y z、Δy z和啮合角α′的数值表(表2)中,查出其他三个参数,再进行下列计算。

一般齿轮手册上均列有此数值表。

式中正号用于外啮合,负号用于内啮合。

3 计算实例例1:已知一对外啮合变位直齿轮,齿数z1=18,z2=32,压力角α=20°,啮合角α′=22°18′,试确定总变位系数xΣ、中心距变动系数y及齿顶高变动系数Δy。

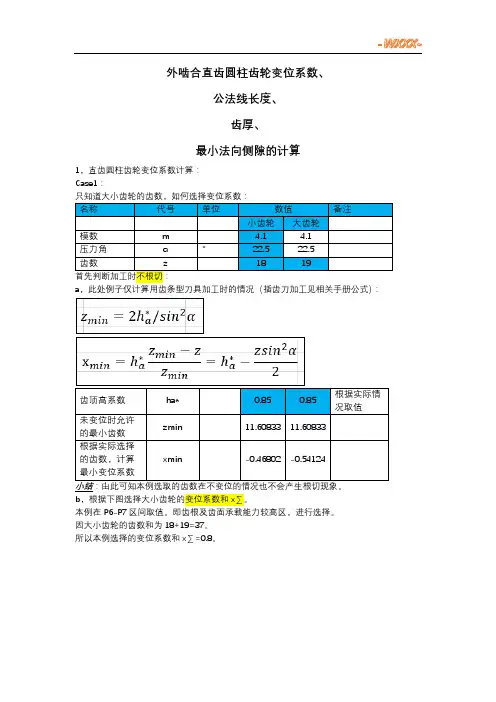

外啮合直齿圆柱齿轮变位系数、公法线长度、齿厚、最小法向侧隙的计算1,直齿圆柱齿轮变位系数计算:Case1:a,此处例子仅计算用齿条型刀具加工时的情况(插齿刀加工见相关手册公式):小结:由此可知本例选取的齿数在不变位的情况也不会产生根切现象。

b,根据下图选择大小齿轮的变位系数和x∑。

本例在P6-P7区间取值。

即齿根及齿面承载能力较高区,进行选择。

因大小齿轮的齿数和为18+19=37。

所以本例选择的变位系数和x∑=0.8。

本例我们的两个齿轮在工作时属于减速运动,所以按减速运动的变位系数分配线图,进行2个齿轮的变位系数的选择。

先按(z1+z1)/2=18.5,作为横坐标,做一条垂线(图中蓝色的线),再按x∑/2=0.4,作为纵坐标,做一条水平线(图中橙色的线),接着沿着L线的趋势,穿过上面2条线的交点做一条射线(图中红色的线)最后按大小齿轮的齿数做相应的垂线(图中紫色的线),即得到需要的各自变位系数。

最后我们选择的变位系数即为:小齿轮x1=0.42,大齿轮x2=0.38。

【基本保障其和与之前x ∑一致,即可】。

c,验算变位后的齿顶厚度:注:一般要求齿顶厚Sa≥0.25m;对于表面淬火的齿轮要求Sa≥0.4m下表中的da的计算见后面的计算表格中的计算公式(因为当齿轮变位后,齿顶圆的计算和未变位齿轮的计算稍有差别-涉及到变位系数和中心距变位系数。

)。

分度圆直径db mm 73.8 77.9齿轮的齿顶圆直径da mm 83.027 86.799齿轮的齿顶压力角αa °27.27 26.17中间值invα0.0215 0.0215中间值invαa 0.0587 0.0347齿顶厚Sα 5.77 7.47判断值0.25m 1.025 1.025判断值0.4m 1.64 1.64小结:计算发现变位后的齿轮齿顶厚满足设计需求。

根据上面确定的变位系数,计算齿轮的中心距变位系数和节圆直径、齿根圆直径、齿顶圆直径。

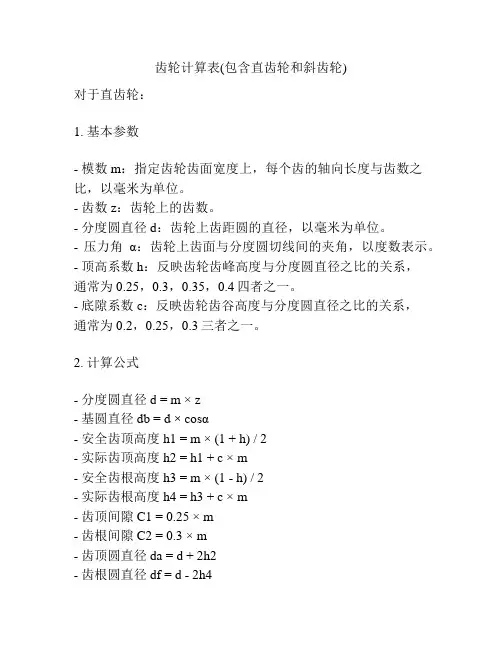

齿轮计算表(包含直齿轮和斜齿轮)对于直齿轮:1. 基本参数- 模数m:指定齿轮齿面宽度上,每个齿的轴向长度与齿数之比,以毫米为单位。

- 齿数z:齿轮上的齿数。

- 分度圆直径d:齿轮上齿距圆的直径,以毫米为单位。

- 压力角α:齿轮上齿面与分度圆切线间的夹角,以度数表示。

- 顶高系数h:反映齿轮齿峰高度与分度圆直径之比的关系,通常为0.25,0.3,0.35,0.4四者之一。

- 底隙系数c:反映齿轮齿谷高度与分度圆直径之比的关系,通常为0.2,0.25,0.3三者之一。

2. 计算公式- 分度圆直径d = m × z- 基圆直径db = d × cosα- 安全齿顶高度h1 = m × (1 + h) / 2- 实际齿顶高度h2 = h1 + c × m- 安全齿根高度h3 = m × (1 - h) / 2- 实际齿根高度h4 = h3 + c × m- 齿顶间隙C1 = 0.25 × m- 齿根间隙C2 = 0.3 × m- 齿顶圆直径da = d + 2h2- 齿根圆直径df = d - 2h4- 对啮合线上的齿距p'求法:p' = π / m- 一个齿的圆弧长度L(计算齿轮外径):L = mπ = πd / z- 第二齿轮的基本参数公式与计算方法同第一齿轮,只需根据需要调整其齿数即可。

同时,可以根据需要定义两个齿轮的齿数比,即z1 / z2 = i。

3. 示例- 假设需要计算模数为2mm,齿数为30的直齿轮参数:分度圆直径d = m × z = 2 × 30 = 60mm基圆直径db = d × cosα = 60 × cos20° = 56.985mm安全齿顶高度h1 = m × (1 + h) / 2 = 2 × (1 + 0.25) / 2 = 2.5mm 实际齿顶高度h2 = h1 + c × m = 2.5 + 0.2 × 2 = 2.9mm安全齿根高度h3 = m × (1 - h) / 2 = 2 × (1 - 0.25) / 2 = 1.5mm实际齿根高度h4 = h3 + c × m = 1.5 + 0.2 × 2 = 1.9mm齿顶间隙C1 = 0.25 × m = 0.5mm齿根间隙C2 = 0.3 × m = 0.6mm齿顶圆直径da = d + 2h2 = 60 + 2 × 2.9 = 65.8mm齿根圆直径df = d - 2h4 = 60 - 2 × 1.9 = 56.2mm一个齿的圆弧长度L = mπ = πd / z = π × 60 / 30 = 6.28mm对于斜齿轮:1. 基本参数- 模数m:同直齿轮。

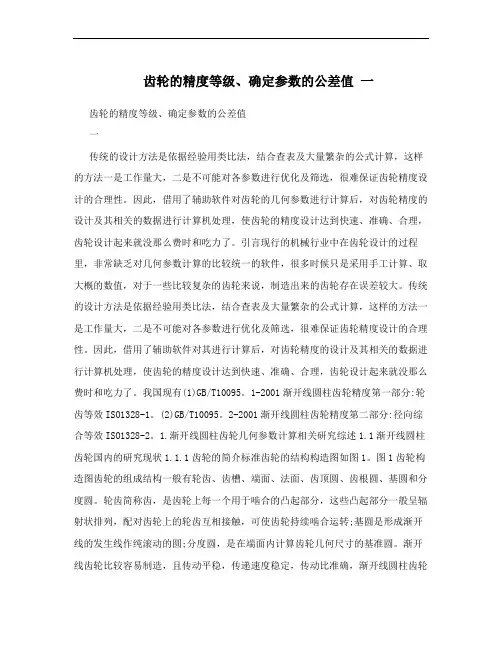

齿轮的精度等级、确定参数的公差值一齿轮的精度等级、确定参数的公差值一传统的设计方法是依据经验用类比法,结合查表及大量繁杂的公式计算,这样的方法一是工作量大,二是不可能对各参数进行优化及筛选,很难保证齿轮精度设计的合理性。

因此,借用了辅助软件对齿轮的几何参数进行计算后,对齿轮精度的设计及其相关的数据进行计算机处理,使齿轮的精度设计达到快速、准确、合理,齿轮设计起来就没那么费时和吃力了。

引言现行的机械行业中在齿轮设计的过程里,非常缺乏对几何参数计算的比较统一的软件,很多时候只是采用手工计算、取大概的数值,对于一些比较复杂的齿轮来说,制造出来的齿轮存在误差较大。

传统的设计方法是依据经验用类比法,结合查表及大量繁杂的公式计算,这样的方法一是工作量大,二是不可能对各参数进行优化及筛选,很难保证齿轮精度设计的合理性。

因此,借用了辅助软件对其进行计算后,对齿轮精度的设计及其相关的数据进行计算机处理,使齿轮的精度设计达到快速、准确、合理,齿轮设计起来就没那么费时和吃力了。

我国现有(1)GB/T10095。

1-2001渐开线圆柱齿轮精度第一部分:轮齿等效ISO1328-1。

(2)GB/T10095。

2-2001渐开线圆柱齿轮精度第二部分:径向综合等效ISO1328-2。

1.渐开线圆柱齿轮几何参数计算相关研究综述1.1渐开线圆柱齿轮国内的研究现状1.1.1齿轮的简介标准齿轮的结构构造图如图1。

图1齿轮构造图齿轮的组成结构一般有轮齿、齿槽、端面、法面、齿顶圆、齿根圆、基圆和分度圆。

轮齿简称齿,是齿轮上每一个用于啮合的凸起部分,这些凸起部分一般呈辐射状排列,配对齿轮上的轮齿互相接触,可使齿轮持续啮合运转;基圆是形成渐开线的发生线作纯滚动的圆;分度圆,是在端面内计算齿轮几何尺寸的基准圆。

渐开线齿轮比较容易制造,且传动平稳,传递速度稳定,传动比准确,渐开线圆柱齿轮是机械传动量大而广的基础零部件,广泛在汽车、拖拉机、机床、电力、冶金、矿山、工程、起重运输、船舶、机车、农机、轻工、建工、建材和军工等领域中应用。

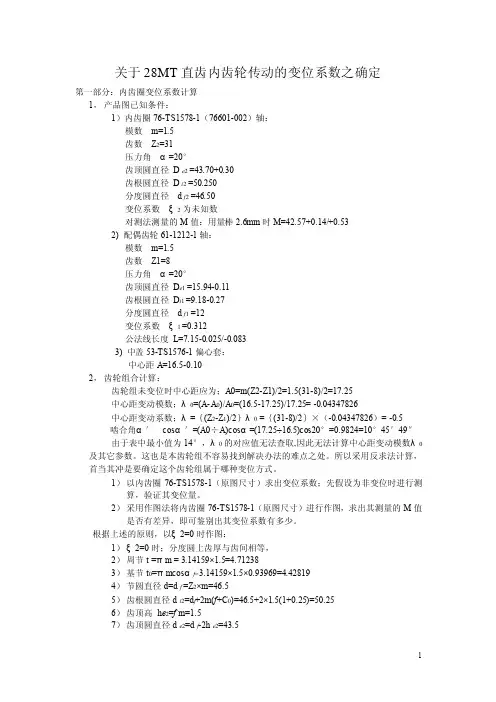

关于28MT直齿内齿轮传动的变位系数之确定第一部分:内齿圈变位系数计算1,产品图已知条件:1)内齿圈76-TS1578-1(76601-002)轴:模数m=1.5齿数Z2=31压力角α=20°齿顶圆直径D e2 =43.70+0.30齿根圆直径D i2 =50.250分度圆直径d f2 =46.50变位系数ξ2为未知数对测法测量的M值:用量棒2.6mm时M=42.57+0.14/+0.532) 配偶齿轮61-1212-1轴:模数m=1.5齿数Z1=8压力角α=20°齿顶圆直径D e1 =15.94-0.11齿根圆直径D i1 =9.18-0.27分度圆直径 d f1 =12变位系数ξ 1 =0.312公法线长度L=7.15-0.025/-0.0833) 中盖53-TS1576-1偏心套:中心距A=16.5-0.102,齿轮组合计算:齿轮组未变位时中心距应为;A0=m(Z2-Z1)/2=1.5(31-8)/2=17.25中心距变动模数;λ0=(A-A0)/A0=(16.5-17.25)/17.25= -0.04347826中心距变动系数;λ={(Z2-Z1)/2}λ0 ={(31-8)/2}×(-0.04347826)= -0.5啮合角α′cosα′=(A0÷A)cosα=(17.25÷16.5)cos20°=0.9824=10°45′49″由于表中最小值为14°,λ0的对应值无法查取,因此无法计算中心距变动模数λ0及其它参数。

这也是本齿轮组不容易找到解决办法的难点之处。

所以采用反求法计算,首当其冲是要确定这个齿轮组属于哪种变位方式。

1)以内齿圈76-TS1578-1(原图尺寸)求出变位系数;先假设为非变位时进行测算,验证其变位量。

2)采用作图法将内齿圈76-TS1578-1(原图尺寸)进行作图,求出其测量的M值是否有差异,即可鉴别出其变位系数有多少。

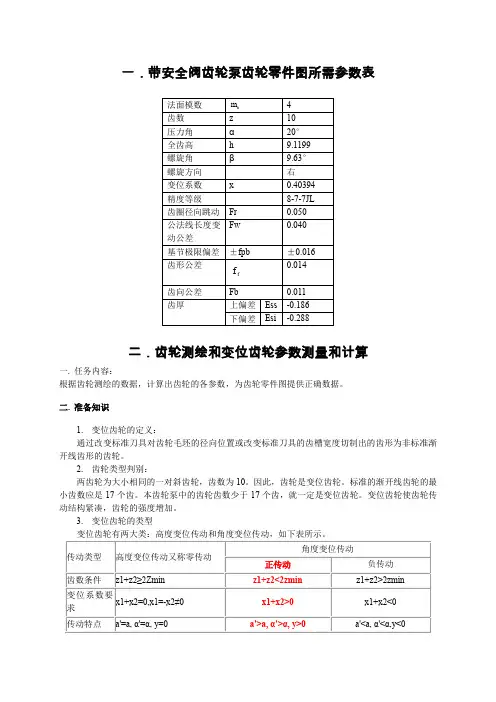

一.带安全阀齿轮泵齿轮零件图所需参数表法面模数nm 4齿数z 10压力角α20°全齿高h 9.1199螺旋角β9.63°螺旋方向右变位系数x 0.40394精度等级8-7-7JL齿圈径向跳动Fr 0.050公法线长度变动公差Fw 0.040基节极限偏差±fpb ±0.016齿形公差ff0.014齿向公差Fb 0.011齿厚上偏差Ess -0.186下偏差Esi -0.288二.齿轮测绘和变位齿轮参数测量和计算一.任务内容:根据齿轮测绘的数据,计算出齿轮的各参数,为齿轮零件图提供正确数据。

二.准备知识1.变位齿轮的定义:通过改变标准刀具对齿轮毛坯的径向位置或改变标准刀具的齿槽宽度切制出的齿形为非标准渐开线齿形的齿轮。

2.齿轮类型判别:两齿轮为大小相同的一对斜齿轮,齿数为10。

因此,齿轮是变位齿轮。

标准的渐开线齿轮的最小齿数应是17个齿。

本齿轮泵中的齿轮齿数少于17个齿,就一定是变位齿轮。

变位齿轮使齿轮传动结构紧凑,齿轮的强度增加。

3.变位齿轮的类型变位齿轮有两大类:高度变位传动和角度变位传动,如下表所示。

传动类型高度变位传动又称零传动角度变位传动正传动负传动齿数条件z1+z2≥2Zmin z1+z2<2zmin z1+z2>2zmin 变位系数要求x1+x2=0,x1=-x2≠0x1+x2>0 x1+x2<0 传动特点a'=a, α'=α, y=0 a'>a, α'>α, y>0 a'<a, α'<α,y<0主要优点小齿轮取正变位,允许z1<zmin ,减小传动尺寸。

提高了小齿轮齿根强度,减小了小齿轮齿面磨损,可成对替换标准齿轮。

传动机构更加紧凑,提高了抗弯强度和接触强度,提高了耐磨性能,可满足a'>a 的中心距要求。

重合度略有提高,满足a'<a 的中心距要求。

变位内啮合直齿圆柱齿轮传动的计算公式1. 引言1.1 概述变位内啮合直齿圆柱齿轮传动是一种常见的机械传动方式,广泛应用于各种机械装置中。

在设计和分析变位内啮合直齿圆柱齿轮传动时,需要准确计算相关参数和力学特性,以确保传动系统的可靠性和高效性。

本文旨在介绍变位内啮合直齿圆柱齿轮传动的计算公式,帮助读者理解和应用这些公式。

1.2 文章结构本文主要分为四个部分:引言、变位内啮合直齿圆柱齿轮传动的计算公式、计算公式应用实例以及结论与展望。

下面将对每个部分进行详细说明。

1.3 目的本文的目的是介绍变位内啮合直齿圆柱齿轮传动的计算公式,并通过实际应用案例来说明其具体使用方法。

通过阅读本文,读者可以了解到如何根据给定的齿轮参数来计算接触比力和压力角,并学会分析结果和验证计算公式的准确性。

此外,本文还将展望后续研究方向和拓展,包括其他齿轮传动类型的计算公式研究。

通过本文的阅读,读者可以深入了解变位内啮合直齿圆柱齿轮传动,并在实际应用中灵活运用相关的计算公式。

2. 变位内啮合直齿圆柱齿轮传动的计算公式2.1 齿轮参数定义在变位内啮合直齿圆柱齿轮传动中,我们首先需要定义一些关键的齿轮参数。

这些参数包括:- 齿数:分别表示驱动轮和从动轮上的齿数,分别记为Z1和Z2。

- 模数:表示齿轮的常规参数,记为m。

- 压力角:表示啮合点处切线与轴线间的夹角,记为α。

- 分度圆直径:分别表示驱动轴和从动轴上的分度圆直径,分别记为D1和D2。

2.2 接触比力分析接触比力是变位内啮合直齿圆柱齿轮传动中一个重要的参数。

它可以用来评估传动过程中发生的载荷情况。

接触比力的计算公式如下所示:Ft = (P*D1*cosα)/Z1其中,Ft表示接触比力,P表示传递功率。

2.3 压力角计算方法压力角是变位内啮合直齿圆柱齿轮传动中另一个重要参数。

它影响着齿轮传动的性能和效率。

压力角的计算方法如下所示:cosα= cos(atan(tanα) - (1/m)*((Z2*sin(atan(tan α)))/sqrt(Z1^2-(Z2*cos(atan(tanα)))^2)))其中,cosα表示压力角,tanα表示压力角切线,Z1表示驱动轮的齿数,Z2表示从动轮的齿数。

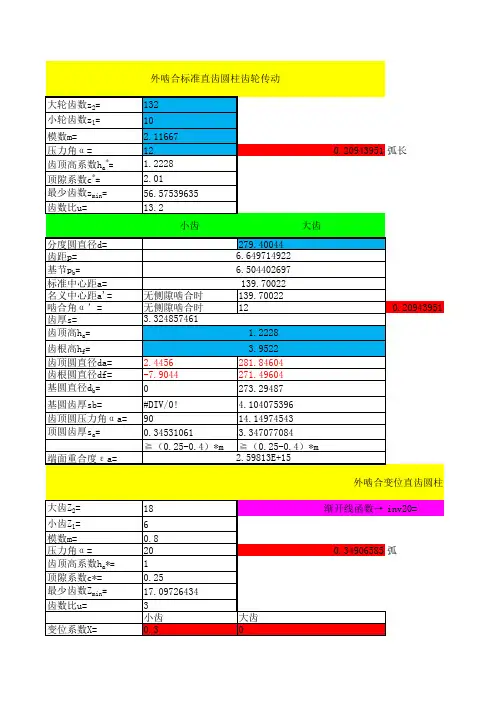

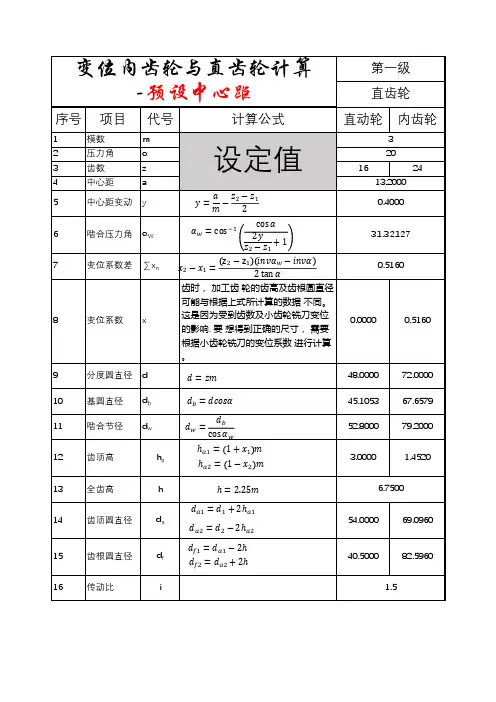

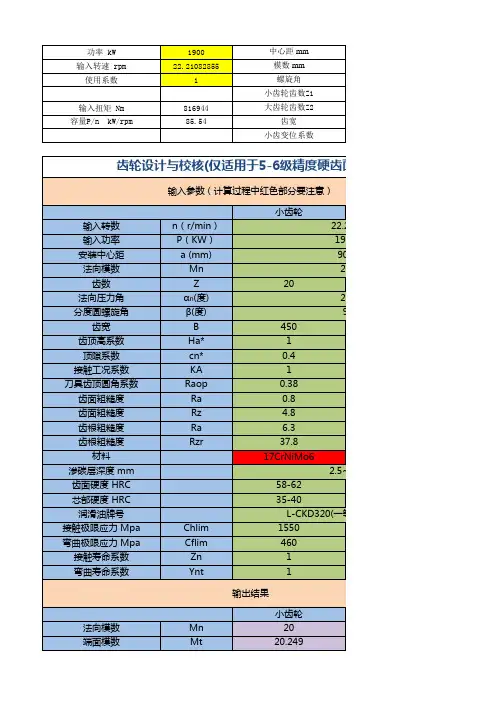

Z 2

Z 1m x E 150

3340.4

红色字体为输入值a =

234标准中心距inv а’=

0.017393渐开线函数а’ =

21.019inv а’=

0.017394y =

0.390502中心距变动系数a’ =

235.562

实际啮合中心距

∆y =0.009498齿顶高变动系数Z 2m x 2a’a

15040.23235.562

Z 02x 02d a02

170.105118.86

а’ =20.29配凑单元格

inv а’=0.015586

inv а02’=0.015588

a 02 =

266.4964d f2 =651.8529已知被加工变位内齿轮参数:Z 2、m、x 2、内齿轮与外齿轮啮合实际中心距a’、内齿轮与外齿轮标准中心距a 已知插齿刀参数:Z 02、x 02、d a02

所求参数:插齿刀与内齿轮啮合角а02’,插齿刀与内齿轮中心距a 02,内齿轮齿根圆d f2已知Z 1、Z 2、m、x E,求两轮实际中心距a’、标准中心距a 蓝色字体为用配凑的方法得到啮合角的值。

在B6单元格中输入相应的角度值,得到相应的蓝色字体inv а’值直到与B5单元格中的inv а’相等时,此时的输入角度值即为啮合角配凑单元格。