辞格:借代与夸张

- 格式:docx

- 大小:20.68 KB

- 文档页数:4

古代文言文的修辞格古代文言文是中国古代的一种文字表达形式,具有丰富的修辞格。

修辞格是指通过特定的语言手法,使文章更具感染力和艺术美感的修辞手段。

在古代文言文中,修辞格被广泛运用,不仅可以提升文章的艺术性,还能够加深表达的含义,使文章更加生动有力。

本文将介绍几种常见的古代文言文修辞格。

一、对偶格对偶格是古代文言文中常见的修辞手法,通过对比或对照来强化表达的效果。

对偶格可以分为平行对偶和交叉对偶两种形式。

平行对偶是通过将句子或词语进行对比排列,来强调对立或相似的关系。

比如《左传》中的“鬼神害人,人神弗害”的句子中,通过平行结构的表达方式,强调了鬼神与人的对立关系。

交叉对偶是通过将词语或句子进行交叉排列,来强调对比或补充的关系。

比如《孟子》中的“民以食为天,非天以食为民”一句,通过交叉对偶的结构,强调了食与天、民与食的相互关系。

二、比拟格比拟格是通过比较来增强表达的效果,将一个事物与另一个事物相比较,使读者更好地理解或感受到文字所表达的意境。

比拟格在古代文言文中尤为常见,比如《史记》中的“形如楼台,状如庙宇”的描述,通过将房屋与楼台、庙宇进行比拟,使文章更加形象生动。

三、排比格排比格是通过将句子或词语进行排列,使之呈现一种平行或相似的结构,以加强表达的力度和节奏感。

排比格在古代文言文中也是常见的修辞手法,如《论语》中的“由,诲汝知而不知,知而不行,行而不达,学而不思,思而不得,不得而愧,愧而不改”一句,通过排比结构的运用,增强了表达的力度和节奏感。

四、夸张格夸张格指的是通过夸张的手法来增加表达的力度和效果,使文章更具震撼力和感染力。

夸张格在古代文言文中也是常见的修辞手法,如《红楼梦》中的“入得其境,真有如入仙境之感”一句,通过夸张的比喻手法,使文章更具艺术效果。

五、借代格借代格是通过借用某一特定词语的概念,来表达其他相关意义,以达到丰富表达的目的。

借代格在古代文言文中也被广泛运用,如《诗经》中的“羝羊之皮,素丝五紘。

例谈古代诗歌中的修辞手法、表现手法与表达方式古代诗歌中,许多同学分不清“表达方式” “修辞手法” 与“表现手法”这三个概念,经常张冠李戴,将其混为一谈,进而影响自己正确地答题。

它们虽然都属于表达技巧,却有明显的区别:一、修辞手法凡是使句子更加生动形象,富有表现力和艺术美感的方法或手段,都可称为修辞手法。

修辞手法是针对具体的句子而言的。

修辞手法的种类很多,内容博杂。

但高考语文考试大纲要求学生掌握的修辞手法(辞格)共有八种:比喻、比拟、借代、夸张、对偶、排比、设问和反问。

诗歌中的修辞手法有比喻、比拟、借代、夸张、对偶、设问、反问、顶真等。

1.比喻:用一种事物或情景来比作另一种事物或情景,可分为明喻、暗喻、借喻、博喻。

有突出事物特征,化抽象为形象的作用。

比如“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”诗歌巧妙地把抽象的“愁”比做滚滚东去的江水,写出了愁绪的多与绵长。

例:阅读下面一首宋词,然后回答问题。

柳梢青·送卢梅坡刘过泛菊①杯深,吹梅②角远,同在京城。

聚散匆匆,云边孤雁,水上浮萍。

教人怎不伤情?觉几度、魂飞梦惊。

后夜相思,尘随马去,月遂舟行。

[注]①泛菊:饮菊花酒。

②吹梅:吹奏《梅花落》。

问:作者在表达感情时主要运用了什么手法?请结合全词内容具体说明。

简析:这首诗主要运用了比喻手法。

上片用“云边孤雁,水上浮萍”的比喻来表现离别之苦,下片用“尘随马去,月遂舟行”的比喻来表现思念之切。

2.借代:借用相关的事物来代替所要表达的事物。

借代可用部分代表全体,具体代替抽象,用特征代替人。

借代的运用使语言简练、含蓄。

例如李清照的《如梦令》“知否?知否?应是绿肥红瘦。

”诗中用“绿”和“红”两种颜色分别代替叶和花,写叶的茂盛和花的凋零。

①借用人(或物)的标志、特征去代替人(或物)的名称。

例:朱门酒肉臭,路有冻死骨。

——杜甫《自京赴奉先咏怀五百字》简析:“朱门”指代居住在骊山宫的显贵之家,反衬宫门之外的凄惨景况。

②借用事物具有代表性的部分去代替事物的整体例1:孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

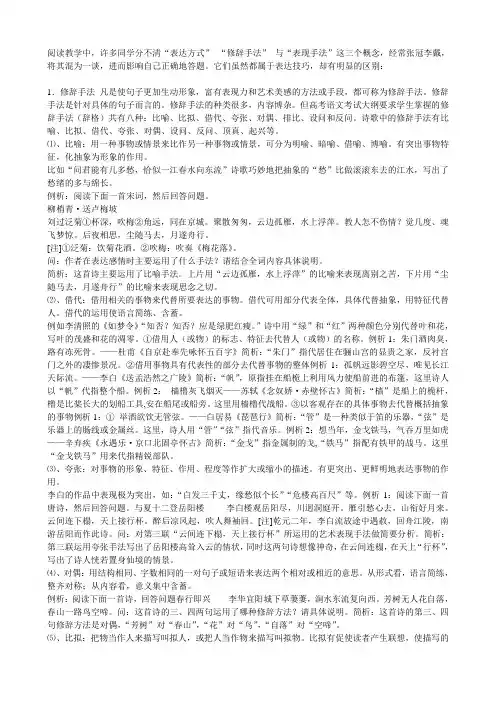

阅读教学中,许多同学分不清“表达方式”“修辞手法”与“表现手法”这三个概念,经常张冠李戴,将其混为一谈,进而影响自己正确地答题。

它们虽然都属于表达技巧,却有明显的区别:1.修辞手法凡是使句子更加生动形象,富有表现力和艺术美感的方法或手段,都可称为修辞手法。

修辞手法是针对具体的句子而言的。

修辞手法的种类很多,内容博杂。

但高考语文考试大纲要求学生掌握的修辞手法(辞格)共有八种:比喻、比拟、借代、夸张、对偶、排比、设问和反问。

诗歌中的修辞手法有比喻、比拟、借代、夸张、对偶、设问、反问、顶真、起兴等。

⑴、比喻:用一种事物或情景来比作另一种事物或情景,可分为明喻、暗喻、借喻、博喻。

有突出事物特征,化抽象为形象的作用。

比如“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”诗歌巧妙地把抽象的“愁”比做滚滚东去的江水,写出了愁绪的多与绵长。

例析:阅读下面一首宋词,然后回答问题。

柳梢青·送卢梅坡刘过泛菊①杯深,吹梅②角远,同在京城。

聚散匆匆,云边孤雁,水上浮萍。

教人怎不伤情?觉几度、魂飞梦惊。

后夜相思,尘随马去,月遂舟行。

[注]①泛菊:饮菊花酒。

②吹梅:吹奏《梅花落》。

问:作者在表达感情时主要运用了什么手法?请结合全词内容具体说明。

简析:这首诗主要运用了比喻手法。

上片用“云边孤雁,水上浮萍”的比喻来表现离别之苦,下片用“尘随马去,月遂舟行”的比喻来表现思念之切。

⑵、借代:借用相关的事物来代替所要表达的事物。

借代可用部分代表全体,具体代替抽象,用特征代替人。

借代的运用使语言简练、含蓄。

例如李清照的《如梦令》“知否?知否?应是绿肥红瘦。

”诗中用“绿”和“红”两种颜色分别代替叶和花,写叶的茂盛和花的凋零。

①借用人(或物)的标志、特征去代替人(或物)的名称。

例析1:朱门酒肉臭,路有冻死骨。

——杜甫《自京赴奉先咏怀五百字》简析:“朱门”指代居住在骊山宫的显贵之家,反衬宫门之外的凄惨景况。

②借用事物具有代表性的部分去代替事物的整体例析1:孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

比喻、比拟、借代、夸张、对偶、排比、反问、设问八种修辞格的综合运用比喻(一)概念:比喻就是“打比方”。

即两种不同性质的事物,彼此有相似点,使用一事物来比方另一事物的一种修辞格。

(二)结构:比喻的结构,一般由三部分组成,即本体(被比喻的事物)、喻体(作比喻的事物)和比喻词(比喻关系的标志性词语)组成。

(三)构成比喻必须具备的条件:1、甲和乙必须是本质不同的事物,否则不能构成比喻。

一个句于是不是比喻,不能单看有没有喻词,下列几处情况,虽有喻词,但不是比喻。

①同类相比。

例如:她的性格很像母亲。

②表示猜度。

例如:这天黑沉沉的,好像要下雨了。

③表示想象。

例如:每当看到这条红领中,我就仿砖置身于天真灿漫的少年时儿。

④表示举例的引词。

例如:社会主义的中国,在党的阳光照耀下,涌现出许多英雄人物,像雷锋、焦裕禄等。

2、甲乙之间必须有恰似点。

(四)比喻的种类1、明喻。

本体喻体都出现,中间用比喻词“像、似、仿佛、犹如”等联结,有时后面还有“似的”、“一样”等词配合。

明喻的典型形式是:甲像乙。

例如:叶子出水限高,像亭亭的舞女的裙。

2、暗喻。

本体喻征都出现,中间用喻词·,”是、成了、变成”等联结,有时暗喻不用喻词。

暗喻的典型形式为:甲是乙。

例如:更多的时候,乌云四合,层峦叠蟑。

除此暗喻还有许多变体值得注意:①本体和喻体是并歹、关系。

例如:从喷泉里喷出来洋,(“花”修饰“海洋”)②本体和喻体是注释关系。

例如:我爱北京——祖国的心脏。

3、借喻。

不出现本体,直接叙述喻体。

借喻的典型形式为甲代乙。

例如:独有英雄驱虎豹,更元豪杰怕熊婴~傅喻。

连用几个比喻共说明一个本体。

例如:这种下笔以前的修改是最要紧不过的了,正如盖房子首先要打好图样,作战首先要订好计划一样。

(五)比喻的作用1、化平淡为生动;2、化深奥为浅显;3、化抽象为具体;4、化冗长为简洁。

比拟(一)概念:比拟是把甲事物模拟作乙事物来写的修辞方式。

包括把物当作人来写(拟人);把人当作物来写(拟物)和把此物当作彼物来写(拟物)几种形式。

一、为什么要学习古代汉语的修辞方式1.现代汉语和古代汉语的修辞方式是一脉相承的,学习古代汉语的修辞,便于探求与追溯现代汉语修辞方式的源流,促进我们的写作。

2.我们学习古代汉语修辞的目的,主要在于通晓古人常用的修辞表达方式,减少阅读上的障碍,从而更顺利地读懂古书,提高我们阅读古书的能力,●二、古汉语中常见的修辞格修辞格就是修辞的方式,简称辞格。

陈望道先生在《修辞学发凡》一书中共列举了三十八种辞格,张弓在《中国修辞学》中列举了六十七种辞格。

下面介绍一些古汉语中较常见的修辞格。

(一)起兴●先言他物、藉以引起所咏之物的修辞方式,即“托物起兴”。

(即景生情的表现手法)所托之物多为草木鸟兽、雨雪风霜、日月星辰之类。

这种方式在古代的诗歌中很常见,例如:●关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

《诗经.周南.关雎》●桃之夭夭,灼灼其华。

之子于归,宜其室家。

《诗经.周南.桃夭》●(宋朱熹集传:“故诗人因所见以起兴,而叹其女子之贤,知其必有以宜其室家也。

”)●蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

●《诗经·秦风·蒹葭》●呦呦鹿鸣,食野之苹。

我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

●《诗经.小雅.鹿鸣》●(二)比喻●用一种事物去比方另一事物的修辞方式,或称“譬喻”,俗称打比方。

比喻在结构上一般分为三个部分,即本体、喻体和喻词。

本体和喻体之间存在着某种相似点,但各属于本质不同的事物.根据本体和喻词的异同及隐现情况,比喻一般细分为明喻、暗喻、借喻三类.如果喻体有多个,则又有“博喻”一说。

● 1. 明喻也称作“直喻、明比”等,就是明显的比喻。

明喻的特点是本体、喻体、喻词都出现,古汉语中常用的喻词有“如、若、犹、似、类、譬若”等。

例如:●若网以纲,有条而不紊。

●《书经·盘庚》●怒而飞,其翼若垂天之云。

●《庄子.逍遥游》●孔子独立郭东门。

郑人或谓子贡曰:“东门有人,其颡似尧,其项类皋陶,其肩类子产,然自要以下不及禹三寸。

双关、借代,夸张:24种诗词修辞手法袁枚在《随园诗话》中写道:“一切诗文,总需字立纸上,不可字卧纸上”。

诗是语言的艺术,为了使诗歌语言更生动、形象,诗人经常借用一些修辞手法来处理。

修辞手法的运用,使诗词语言具有了这种立体感,使各种形象更加栩栩如生,从而表现出绚丽多姿的形象化美感,使作品具有更高的审美价值和艺术感染力。

诗人们张开想象的翅膀,在诗词中运用高超的修辞手法,让诗词更生动,学会了这些修辞手法,你也会写诗词了!比喻比喻是根据事物之间的相似点,把抽象的事物变得具体,把深奥的道理变得浅显的修辞手法。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

——岑参《白雪歌送武判官归京》大漠沙如雪,燕山月似钩。

——李贺《马诗》拟人拟人就是把事物人格化,将本来不具备人动作和感情的事物变成和人一样具有动作和感情的样子的修辞手法。

碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

——贺知章《咏柳》羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

——王之涣《凉州词》万事到头都是梦,休休。

明日黄花蝶也愁。

——苏轼《南乡子》隐语(谐音)、双关利用词的多义或同音的条件,有意使语句具有双重意义,言在此而意在彼,这一种修辞手法叫做双关。

在有些诗歌尤其是民歌中,作者为了表达出一种委婉含蓄的情感,往往采用隐语、双关的修辞手法。

杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。

东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

——刘禹锡《竹枝词》“晴”与“情”同音,是双关隐语。

在此处,是一种含蓄的传情方式。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

——李商隐《无题》表面上指蚕丝和蜡泪,实指“相思”和“眼泪”。

借代借代是一种说话或写文章时不直接说出所要表达的人或事物,而是借用与它密切相关的人或事物来代替的修辞方法。

被替代的叫“本体”,替代的叫“借体”,“本体”不出现,用“借体”来代替。

借代的运用使语言简练、含蓄。

朱门酒肉臭,路有冻死骨。

——杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》“朱门”代指富贵之家。

主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

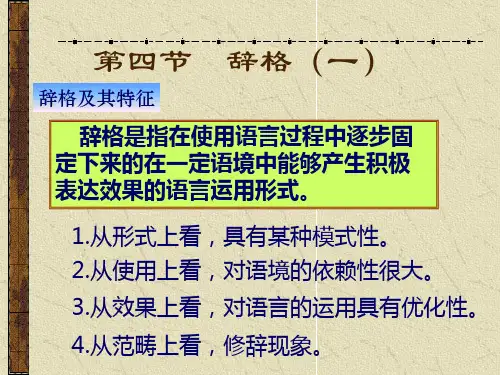

第四节辞格与修辞一、辞格及其特性辞格,又叫辞式、语格、修辞格、修辞方式。

它是逐步固定下来的具有动人的表达效果的语辞优化模式。

辞格具有以下特性:1.动人的表达效果2.特定的结构模式3.稳固性和发展性二、语言均衡类辞格(一)对偶对偶是指形式上对称均衡、意义上相互关联的两个句子或短语排列在一起,表示相反、相关或相连意思的修辞方式。

1.对偶的修辞效果对偶,从形式上看,协调匀称,整齐美观,节奏鲜明,铿锵有力,便于记诵;从内容上看正对可以相互补充,相得益彰;反对可以相互映衬,意思显豁;串对前后衔接紧密,一气呵成。

(二)排比排比是3个或3个以上结构相同或相似、语气一致的词语或句子成串排列,以增强语势的修辞方式。

(1)增强语言的节奏感、韵律美。

(2)加强语势,给人以一气呵成的感觉。

(3)抒发强烈的感情。

3.排比和对偶的区别(1)对偶只限于两项,排比则多于两项。

(2)排比对组成的各项结构要求宽,字数可以不一致,重字也常见;对偶对结构的要求严。

(三)顶真顶真就是上文的词语、句子用来作为下文的开头,上递下接,首尾相连的修辞方式。

这种辞格又称顶针、连珠、联珠、蝉联。

2.顶真的修辞效果(1)叙事状物,层次清楚,能反映出事物间的有机联系。

(2)议论说理,逻辑严密,结构谨严,含义深刻。

(3)抒情写意,情深意浓,具有一唱三叹的效果。

(四)回环回环是把前后语句组织成穿梭一样的循环往复形式,以表达不同事物间的有机联系。

(1)揭示事物的辩证关系,使语意精辟警策。

(2)使语句整齐匀称。

3.回环和顶真、回文的联系与区别回环和顶真在头尾顶接这一点上相似,但顶真是顺连而下,由甲到乙,由乙到丙;回环是回环往复的语言形式,由甲到乙,再由乙回到甲。

回环与回文在回环往复这一点上是相似的,但没有回文严谨。

(五)互文互文是上文里省去下文出现的词,下文里省去上文出现的词,参互成文,合而见义。

2.互文的修辞效果(1)语言简练,避免冗杂。

(2)形式均衡匀称。

高考语文:八种常见修辞手法的含义及其效果【附】通感所谓通感,是利用诸种感觉相互交通的心理现象,以一种感觉来描述表现另一种感觉的修辞方式。

作用:通感的运用可以收到令人回味无穷的效果,其表达作用是无可替代的。

它能化抽象为形象,让读者更好地理解;它能由此及彼,勾起人们丰富的联想;它能不拘一格,行文活泼;它能准确表达,含意深远;它能充实诗文的意境,构成特殊的艺术美。

最典型的例子:“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

”(朱自清《荷塘月色》)清香乃是嗅觉,歌声乃是听觉,作者将两种感觉互通,即为通感。

此外有:“晨钟云外湿”(杜甫《夔州雨湿不得上岸作》)以“湿”字形容钟声,所闻之钟声,穿雨而来,穿云而去,故“湿”,触觉与听觉相互沟通。

“善哉乎鼓琴,巍巍乎若高山,汤汤乎若流水”(《吕氏春秋?本味》)听琴声而知志在高山、流水,听觉与视觉相互沟通。

2.比拟:借助丰富的想像,把物当成人来写,或把人当成物来写,或把甲物当成乙物来写。

比拟分为拟人和拟物。

作用:色彩鲜明,描绘形象,表意丰富。

能使读者对所表达事物产生鲜明的印象,产生强烈的感情,引起共鸣,令文章更生动。

(1)拟人:把物当做人写,赋予物以人的动作、行为、思想、感情、活动,用描写人的词来描写物。

作用:把禽兽鸟虫花草树木或其他无生命的事物当成人写,使具体事物人格化,语言生动形象。

例句:〈1〉桃树、杏树、梨树、你不让我,我不让你,都开满了花赶趟儿。

——《春》朱自清〈2〉感时花溅泪,恨别鸟惊心。

——《春望》杜甫〈3〉太阳的脸红起来了。

——《春》朱自清(2)拟物(借物喻人):①把人比作物,或把此物当作彼物来写。

例句:〈1〉人群不顾一切,涌了上来。

〈2〉在群众的呼喝声中,那个恶霸夹着尾巴逃跑了。

②把甲事物当成乙事物来写。

例句:〈1〉火山发出一声咆哮。

〈2〉她们看见不远的地方,那宽厚肥大的荷叶下面,有一个人的脸,下半截身子长在水里。

(《荷花淀》孙犁)3.借代:不直接说出所要表达的人或事物,而是借用与它有密切相关的人或事物来代替。

辞格的特点

辞格的特点可以归纳为以下几个方面:

1、创意和修辞:辞格是一种具有创意和修辞效果的表达方式,它通过特殊的语言组合、排列、变形等方式来传达信息和表达情感。

2、多样性:辞格具有多样性和灵活性,可以根据不同的语境、不同的主题、不同的受众来选择不同的表达方式。

3、形象生动:辞格可以让语言更加形象生动,通过运用比喻、夸张、借代等手法来增强表达的视觉、听觉、触觉等感官体验,使读者更容易理解和记忆。

4、意蕴丰富:辞格可以增加语言的表现力,通过运用象征、隐喻、转喻等手法来表达深层次的意蕴和情感,使读者更加深入地理解和感受。

5、文化特色:辞格可以反映文化的特色和风格,通过运用具有地域、民族、时代特色的表达方式来传递特定的文化信息和价值观。

6、适应性强:辞格在不同的语境和情境中都有适用性,可以根据需要灵活运用,使得语言表达更加贴切、准确、有力。

总之,辞格是一种富有创造性和表现力的修辞手法,它能够通过独特的语言形式和表达方式来增强语言的感染力和表现力,使读者更

加深入地理解和感受文本的内涵和意义。

借代不直接说出要说的人和事物,借和它密切相关的名称去代替,这种修辞格叫借代。

被代替的人或事物叫本体;用来代替的人和事物叫借体;借体之所以能代替本体,是因为它们之间有密切的关系,这种关系还是实在的,而不是想象的。

根据借体和本体的不同关系,将借代可以分为若干类。

1.特征代本体用借体(人或事物)的特征、标志,来代替本体事物名称。

例如:①花白胡子一面说,一面走到康大叔面前,低声下气地问道:“康大叔——听说今天结果的一个犯人,便是夏家的孩子,那是谁的孩子?究竟是什么事?”②像吴三桂那样首鼠两端的人,在初对于自成本有归顺之心。

只是尚在踌躇观望而已。

这差不多是一般的史家所公认的事。

假使先给其父子以高爵厚禄,三桂谅不至于“为红颜”而“冲冠一怒”。

③三四顶旧毡帽从石级下升上来。

旧毡帽下面浮现着希望的酱赤的面孔。

例①用“花白胡子”称代长有花白胡子的那个人。

例②用“红颜”称代面施红妆、容颜美貌的妇女。

例③用“旧毡帽”称代戴着旧毡帽的农民。

这些是借人的特征代替人的例子。

④那人一只大手向他摊着,一只手却撮着一个鲜红的馒头,那红的还在一点一点的往下滴。

⑤老栓看着灯笼,已经熄了。

按一按衣袋,硬硬的还在。

⑥自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处;重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦日。

例④用“红的”代替有这种颜色的人血。

例⑤用“硬硬的”代替银元。

例⑥用太阳的光“曦”代替太阳。

这些是借物的特征代替物的例子。

2.专名代泛称用人或事物专用的名称代替与它有密切关联的人或事物。

例如:⑦我们所进行的空前伟大而艰巨的事业,不管在哪一条战线上,都需要有成千上万的雷锋。

⑧这一群贪婪而又卑怯梦想着征服全世界的现代凯撒和现代拿破仑,一心期希西欧各国供给全部炮火。

⑨三个臭皮匠,合成一个诸葛亮。

例⑦是用专名“雷锋”代替像雷锋那样全心全意为人民服务的青年。

例⑧是用专名“凯撒”、“拿破仑”代替梦想征服世界的野心家。

例⑨是用专名“诸葛亮”代替像诸葛亮那样聪明多智的人。

3.具体代抽象用具体的、形象的、能给人以直观感受的事物代替可以被人理解的某种含义。

例如:⑩我们随时像李先生那样,前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门!(11)我们中间还有东北人,我就是一个。

东北人听你们的话,最能够知道斤两。

(12)别那么轻易地把饭碗丢掉了。

例⑩用具体的“前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门”代替“牺牲”。

例11用具体的“斤两”代抽象的“分量”。

例12用具体的“饭碗”代替抽象的“职业”。

4.部分代整体每种事物都有最显著最有代表性的部分,这部分最引人注意,人们就用这部分代替事物的整体。

例如:(13)他对人说话,总是满口之乎者也,教人半懂不懂。

(14)沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

(15)解放军不拿群众的一针一线。

例13用文言的部分词语“之乎者也”代替文言,例14用船的部分构件“帆”代替“船”,例15用细小的财物“一针一线”代替任何财物或哪怕是一点点财物。

借代的方式远不止上述几种,其他的方式还多。

例如:(16)当皇帝或蒋介石出来的时候,街道上便打扫干净,洒上清水;可是他们的大轿或汽车不经过的地方,便永远没有见过扫帚和水桶。

(17)我们就在这条巩固的战线上和敌人比赛意志,比赛技术,而且还要在一定的时间和地点和他们比一比钢铁。

(18)翻译莎士比亚是一个艰巨的工作,需要很多具体的条件,才可以担当。

(19)前面是一条路,先生没有走完就倒下了,我们只有踏着他的血的足印,继续前进。

(20)出了医院正要转弯,一辆草绿色的“丰田”擦过他的身边。

(21)在这里,龙井的销售量特别大。

(22)302是我们店里的标兵。

例16用打扫的工具“扫帚”代“打扫”,用洒水的工具“水桶”代“洒水”。

例17用“武器”的制造材料“钢铁”代“武器”。

例18用作者的名字“莎士比亚”代他的著作。

例19用死去的结果“倒下”代“死去”。

例20用汽车的商标代汽车。

例21用“龙井茶”的产地“龙井”代替那里所产的茶。

例22用人的代号“302”代替人。

总之,借代这种辞格使用的频率高,使用的方式也多。

恰当地运用借代这种辞格,可收到特点鲜明的效果,如“花白胡子”、“红颜”、“旧毡帽”等;可收到形象突出的效果,如用“红的”代人血,用“硬硬的”代银元,用“曦”代太阳等;可收到具体生动的效果,如用“诸葛亮”代像诸葛亮那样聪明多智的人,用“斤两”代分量,用“之乎者也”代文言等。

一种方式有时也不止一个方面的效果。

运用借代,要注意以下几点:第一,借体要有鲜明的代表性,让人一见就知道所代的本体事物,否则使人不知所云。

如前例中的“扫帚”和“水桶”,因谈的是洒水、扫地等事,“扫帚”和“水桶”是所用的工具,与之密切相关,有代表性,所代的本体明确。

又如代号“302”,因该店中所编代号不会重复,而且还有一种标志的作用。

但下例就不同了,如:(23)今天的比赛中,白牙齿越战越勇,比分一路领先,顺利地获得了冠军。

“白牙齿”是各种族之中正常的人牙齿的共性,用来代表某一个人,缺乏代表性,听了以后仍不知冠军为谁获得。

第二,用形体特征代本体时,要注意感情色彩。

例如:(24)独眼龙工作一直积极,是大家学习的好榜样。

从他的工作态度和对他的评价看,是赞赏的,但用“独眼龙”这个特征来代替他,就欠妥了,因为用某人的缺陷代替某人,含有贬义,感情色彩显得不协调。

夸张为了表达的需要,故意把话说得超过客观事实和实际可能的一种修辞格,叫夸张。

夸张是极度形容,言过其实。

把本来是大的说得更大,小的说得更小,多的说得更多,少的说得更少。

夸张分为扩大性夸张、缩小性夸张、超前性夸张三种。

1.扩大性夸张扩大性夸张就是把一般事物朝大的、多的、高的、重的、强的、快的等方面夸张。

例如:①红眼睛原知道他家只有一个老娘,可是没料到他竟会那么穷,榨不出一点油水,已经气破肚皮了。

他还要老虎头上搔痒,便给他两个嘴巴。

②穷人要是遇到不爽快的事就哭鼻子,那真要淹死在泪水里了。

③他委实支撑不住了,他的一双眼皮像有几斤重,只想合起来。

④要说渴,真有点渴,嗓子冒烟脸冒火,我能喝它一条江,我能喝它一条河。

⑤这一类不甚可靠的传闻,听得大家耳朵都起茧了。

⑥千万条腿来千万只眼,也不够我走来也不够我看。

2.缩小性夸张缩小性夸张就是把一般事物朝小的、少的、矮的、轻的、弱的、慢的等方面夸张。

例如:⑦一阵脚步声响,一眨眼,已经拥过了一大簇人。

⑧大家对他们两个虽是恨得入骨,可是谁也不敢说半句话。

⑨芝麻大个官,有啥了不起。

⑩出门三脚平,抬头一线天。

(11)我们家那个巴掌大的地方,身都转不开。

(12)你看你豆子大个人也跟着闹。

3.超前性夸张超前性夸张是故意把实际上后来出现的事提前说出。

例如:(13)“请”字的音还未落,席上的酒肉早就一扫而光了。

(14)李医生给俺看病,药方没开,俺的病就好了三分。

(15)他酒还没沾唇,心早就热了。

(16)这种媳妇,才算媳妇,要照如今的妇女呀,哼,别说守一年,男人眼没闭(死),她早就瞧上旁人了。

例13故意把“席上的酒肉”“一扫而光”说成早于喊“请”,借以夸张食客的贪吃和不顾礼仪。

例14故意把“病好”说成早于吃药、开药方,借以夸张对李医生的信任和李医生医术的高明。

例15故意把心里发“热”说成早于喝酒以前,借以夸张其心情的激动。

例16 故意把“如今的妇女”“瞧上旁人”说成早于男人去世之前,借以夸张其无心守寡。

夸张是一种过甚其辞的说法,它的作用是为了更突出地说明事物的特点,更深刻地揭露事物的本质,更鲜明地显示自己的思想,更有力地肯定自己喜爱的事物或否定自己不喜爱的事情,更好地渲染环境气氛,给人留下深刻的印象。

正如王充在《论衡·艺增》中所说:“俗人好奇。

不奇,言不用也。

故誉人不增其美,则闻者不快其意;毁人不益其恶,则听者不惬于心。

”可见,运用夸张比一般叙述给人留下的印象要深刻得多。

运用夸张应注意以下几个方面:第一,应以真实为基础。

夸张是言过其实的说法,但不能凭空捏造。

鲁迅先生说:“漫画虽然有夸张,却还是要诚实。

‘燕山雪花大如席’,是夸张,但燕山究竟有雪花,就含有一点诚实在里面,使我们立刻知道燕山原来有这么冷。

如果说‘广州雪花大如席’,那可就变成笑话了。

”在我们的语言运用中,这类“变成笑话”的夸张并不少见。

例如:(17)一根豆角两头尖,社员拿它当扁担,一头挑起山一座,扁担还没打闪闪。

豆角根本不能充作扁担,没有“担”的基础。

这是“大跃进”时代的一首歌谣,它脱离事实根据,信口开河,是浮夸,是说假话,说大话,说空话。

第二,力求过甚其辞。

夸张以真实为基础,又不是真实的写照。

不“过甚”,是夸张还是写真,就不明朗,就会引起人家的误会,例如:(18)实行科学种田后,水稻每亩单产5000斤,农民的日子好过得多了。

“水稻每亩单产5000斤”,说是写真吗,事实上达不到,说是夸张吗,又接近事实,成了写真、夸张两不像。

说“白发三千丈”,是夸张;而说“白发三尺长”,就令人无从知道是夸张还是事实,别人很可能会信以为真。

第三,避免滥用。

首先应注意使用范围,文艺作品中经常使用,政论文要慎用,科学论文应写真,特别是那些数据还应力求精确,“厂里今年所创的外汇堆得比山高”这样的话用在总结里就欠妥。

新闻报导、调查报告、经验总结等文章里,要避免夸张的滥用。

其次要求自然,有必要才夸张,夸张同时应是真情实感的流露。

“帽子高,高万丈”这种夸张毫无价值。

关于修辞效果生动形象的几种辞格的小结:表达时为了获得生动形象的修辞效果,可以对人或事物的特征采用比喻、比拟、借代、夸张等修辞手法来表现,但表现的方式或方法却各不相同。

比喻用相似的特征作比,比拟用异化的特征表现,借代用换名的方法称呼,而夸张则用言过其实的方法渲染。