《对外汉语教学中的词汇教学》讲义

- 格式:doc

- 大小:66.50 KB

- 文档页数:9

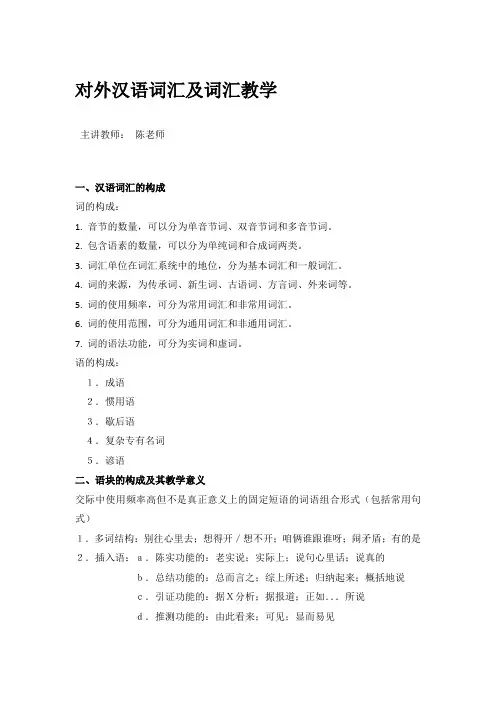

对外汉语词汇及词汇教学主讲教师:陈老师一、汉语词汇的构成词的构成:1. 音节的数量,可以分为单音节词、双音节词和多音节词。

2. 包含语素的数量,可以分为单纯词和合成词两类。

3. 词汇单位在词汇系统中的地位,分为基本词汇和一般词汇。

4. 词的来源,为传承词、新生词、古语词、方言词、外来词等。

5. 词的使用频率,可分为常用词汇和非常用词汇。

6. 词的使用范围,可分为通用词汇和非通用词汇。

7. 词的语法功能,可分为实词和虚词。

语的构成:1.成语2.惯用语3.歇后语4.复杂专有名词5.谚语二、语块的构成及其教学意义交际中使用频率高但不是真正意义上的固定短语的词语组合形式(包括常用句式)1.多词结构:别往心里去;想得开/想不开;咱俩谁跟谁呀;闹矛盾;有的是2.插入语:a.陈实功能的:老实说;实际上;说句心里话;说真的b.总结功能的:总而言之;综上所述;归纳起来;概括地说c.引证功能的:据X分析;据报道;正如...所说d.推测功能的:由此看来;可见;显而易见e.阐释功能的:拿X来说;相比之下;也就是说f.转述功能的:有人说;常言道;听说3.框架语:左...右...连...带......得慌4.关联词语:边...边...既...又...;即使...也...;是...还是...;由于...所以...连...都/也习惯搭配形式:对...感兴趣;由于...的缘故;由...组成;当...的时候;口语惯用语:你看你...;...可倒好;大...的多(多么、真)+形容词;我说,...对外汉语词汇教学词语释义的原则(一)理据原则(二)简明原则:一定要使用学习者学过的词语;简短原则(三)用法原则词语释义方法的分类:整体法和分析法,语言法和非语言法(实物、模型、图画、动作、表情)等,语内法(定义法、同义法、例举法、语境法)和语际法,单动法和互动法整体释义法一.直接法(初级)直观法定二.翻译法(初级)适用于一些意义比较抽象的词语。

对外汉语词汇教学》讲义第一章对外汉语的词汇范围及词汇教学的地位第一节对外汉语的词汇范围词汇又称语汇,是一种语言里所有的(或特定范围的)词和固定短语的总和。

例如汉语词汇、英语词汇;一般词汇、基本词汇;文言词汇、方言词汇等。

词汇是众多词语的汇集,即词的集合体,词汇和词的关系是集体和个体的关系。

对外汉语的词汇范围不同于本体的词汇范围,除了词和固定短语之外,从教学角度出发,还应包括那些凝固或半凝固的各种组合形式。

一、汉语词汇的构成词汇是语言的三要素之一,是一种语言的全部建筑材料单位的总汇,包括所有的词和所有的作用相当于词的固定短语。

词是词汇的基本单位,是词汇的主要成员,代表了一种语言词汇的基本面貌。

固定短语是特殊的词汇单位,既不同于词又不同于临时组合的自由短语,它结构定型、意义完整,造句功能相当于词。

(一)词的分类词是语言中最小的能够独立运用的有音有义单位。

独立运用是指能够单说(单独成句)或单用(单独作句法成分或单独起语法作用)。

1. 音节单音节:人、口双音节:老师、学生、学校多音节:收音机、奥林匹克、彩色电视机、布尔什维克2. 语素的数量单纯词:由一个语素构成的词,“大、风”合成词:由两个或两个以上的语素构成的词。

“教室、电冰箱”3.词在词汇系统中的地位基本词汇:词汇中最主要的部分,词汇系统中的核心和基础,是基本词的总和,使用频率高,生命力强,为全民所共同理解,具有稳固性、能产性和全民常用性。

“天、地、米、灯、头、手”一般词汇:基本词汇以外的词汇,没有普遍的使用性和历史稳固性,使用频率低,构造新词的能力不强,用来指称复杂的事物,表达细致复杂的思想感情。

“点球、克隆、票房、音位、中介语、对外汉语”4. 词的来源传承词:由于语言的渐变性和继承性,古代有很大一部分传承到现代。

新生词:随着生产和社会生活的发展,科学技术的进步,各个历史阶段不断产生的新词。

古语词:现代汉语中仍在使用的古代汉语词语,包括文言词(古代表示的事物和现象还存在于现实生活中,底蕴、磅礴、此、之、以)和历史词(表示历史上的事物或现象的古语词,宰相、尚书、王后)方言词:普通话从方言中吸取过来的词。

第三节词语释义的原则和方法一、词语释义的原则词语释义是词汇教学的重点,而词语的教学方法是决定词汇教学成败的关键。

科学有效的解释可以使教学效果事半功倍,否则只能使学习者一知半解,似是而非,造成辞不达意、错误组合、语用不当等偏误现象的发生。

(一)理据原则理据原则指使学习者不仅明白词语的意义,而且明白词语为什么表示这个意义。

不仅要知其然,而且要知其所以然。

语言经过初始阶段的发展以后,新的语言符号基本不再使用早期的音义任意结合方式,而是利用既有单纯符号,不断合成新的符号,以满足记录复杂事物和表达复杂思想的需要。

对词汇学习者而言,通过造词、构词、义素、理据以及构形分析,可以了解词语的由来和创造组合特点,经过这样的分析过程,词义会比较清晰地显现出来,对学习者而言,不仅避免了死记硬背带来的枯燥感和低效率,而且加深了对词义的理解,增强了学习的趣味性,有助于提高学习效率。

(二)简明原则解释词语时力求语言浅显易懂,避免生涩和模棱两可。

教师首先要尽量使用学习者学过的词语,使他们能够正确地领会和接受,以避免学习者不懂解释词语导致困惑不解。

教师使用的语句要简短,以避免复杂的句子结构给学习者理解带来困难。

同时教师应选用精当、生动的例句显示词语的意义及其用法,给学习者提供将词语的意义和用法具体化的鲜活语境。

(三)用法原则尽管意义的说明在词语教学中是首要的,但用法同样不可忽视。

也就是说,要使学习者不仅知其义,而且要知其用,否则便不是完整的词汇教学。

词语的用法说明和展示应包括词性、语体色彩、习惯搭配、语用条件、偏误预警等。

二、词语释义方法的分类词语释义方法从不同角度可以得到不同类别,不同方法的选择要根据不同的词语和教学对象而定。

(一)整体法和分析法根据是否对词语进行内部解析的角度作出的分类。

整体法就是不对词语本身进行内部的构成分析和理据分析,只是把词语作为一个凝固的整体进行意义和用法的说明的方法。

分析法就是对词语的内部构成、词义的理据等进行分析说明的方法,此方法旨在使学习者清楚词义由来的内在根据,淡化对词语的陌生感,增强趣味性,提高对词语进行内部离析分解的能力,从而促使他们提高自主学习的能力。

浅谈对外汉语教学中的词汇教学对外汉语教学中的词汇教学一直是一个备受关注的话题。

词汇是语言的基础,是语言运用的基本要素。

在对外汉语教学中,词汇教学的重要性不言而喻。

本文将从词汇教学的重要性、词汇教学的方法和技巧以及词汇教学中的问题和挑战等方面进行浅谈。

一、词汇教学的重要性对外汉语学习者要想流利地表达自己的意思,就必须掌握大量的词汇。

词汇是语言的基础,是语言流利表达的前提。

只有词汇掌握到位,学习者才能在表达自己的意思时游刃有余。

词汇教学的重要性不言而喻。

词汇也是语言的灵魂。

每个词汇都有自己独特的意义和搭配,通过词汇的运用,才能够更加准确地表达自己的思想和情感。

词汇教学不仅是学习外语的基础工作,而且也是外语能力的重要组成部分。

二、词汇教学的方法和技巧在对外汉语教学中,词汇教学方法和技巧至关重要。

以下是一些常用的词汇教学方法和技巧。

1. 词汇分类教学:根据词汇的性质和用途进行分类教学,可以帮助学习者更好地理解和掌握词汇。

按词性分类(名词、动词、形容词、副词等)、按语义分类(动物、植物、食物、交通工具等)等。

2. 词汇联想教学:通过联想的方式帮助学习者记忆词汇,例如通过图片、故事、情景等手段帮助学习者联想词汇,加深记忆。

3. 词汇活学活用:在词汇教学中,应该注重让学习者进行实际运用,而不只是死记硬背。

可以通过口头表达、写作练习、游戏互动等方式,让学习者在实际中运用所学的词汇。

4. 词汇拓展教学:在教学中,可以通过同义词、反义词、词语搭配等方式拓展学习者的词汇量,使学习者掌握更多的词汇。

5. 词汇评估与反馈:词汇教学不是一次性的任务,需要通过评估学习者的词汇掌握情况,并及时进行反馈,帮助学习者弥补不足,提高词汇水平。

三、词汇教学中的问题和挑战在对外汉语教学中,词汇教学也面临着一些问题和挑战。

首先是学习者的记忆能力和学习兴趣。

一些学习者对词汇教学缺乏兴趣,容易出现记忆困难的情况。

教师需要通过多种方式激发学习者的学习兴趣,提高学习者的词汇记忆能力。

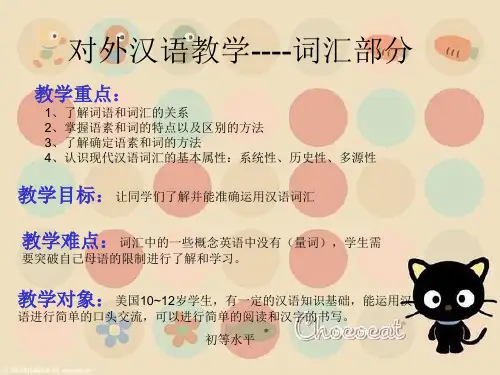

对外汉语词汇教学李丽丽广西师范大学国际文化教育学院教学对象:汉语硕士班1-4课时汉语词汇教学概览1.1对外汉语词汇教学的本位之争本位,即语言结构的基本单位。

词汇教学的本位问题就是指在词汇教学中以什么为基础的教学单位,在汉语叫学界存在三种主要的关于词汇教学的本位之争:字本位教学、词本位教学、语素本位教学。

长期以来,词汇教学是对外汉语教学的薄弱环节。

随着对词汇教学研究的进一步深入,越来越多的学者认识到了对外汉语教学中词汇教学这环节的重要性,同时也对目前国内词汇教学的不足之处有了一定的了解。

于是开拓词汇教学的新思路以提高对外汉语教学的质量便成为了对外汉语教学界的共识。

针对“词”本位的不足,徐通锵先生在20世纪90年代初提出了以“字”为单位的“字”本位词汇教学理论。

“与汉语第二语言教学几乎是同时产生的词本位教学主张,虽然在汉语第二语言教学领域属于传统观念,由来已久,但其本身还是存在一定的问题。

与之相对的字本位教学法更是因其自身的硬伤在对外汉语教学界很难立足针对这种现状,很多学者提出汉字是一种语素文字,抓住构词的最小单位——语素,并以此作为一个教学层级,也就抓住了汉语词汇及词汇教学的根本特点和要诀,由此提出了“语素法”的词汇教学思路。

”1“词”本位:“词”本位一直在对外汉语教学中占据着主导地位,教材和教学以词语为基本的单位。

该理论认为,第二语言教学根本上还是语言教学,应该以语言教学的实际情况为基础。

言语交际的基本单位决定教学的基本单位,而词语是言语运用的最小单位,应该是词汇教学的基础。

汉语以词尾最小造句单位,这是汉语的事实,也是语言共性的表现。

“字”本位:“字本位”观点最初由徐通锵提出,并由其发展形成。

汉字的突出特点是强大的表意功能和理据性(就是字义的来源根据),并且一个汉字可以根据需要组成许多词语,因此,在词汇教学中,应该以教单个的汉字为主要任务,然后教会学生用所学的汉字类推相关词语的意义,并能根据汉语特点通过组字造出新的词语或短语。

《对外汉语教学中的词汇教学》讲义初级汉语的词语记忆与词语教学浙江大学国际教育学院吴坚词语的教学、学习和运用是语言的教学、学习和运用的重要组成部分与手段之一。

要掌握和运用大量的词语,必须依靠词语的记忆。

怎样在初级外汉教学的过程中用有效的方法使学生熟记和运用词语?从外汉教学实践出发,运用教育心理学和学习心理学的原理,“根据(词语)记忆规律,有计划地合理安排新词反复出现的次数与间隔”①,采用某些循环记忆教学的方法进行词语教学,可以收到较好的效果。

所谓循环记忆,具体地说,是指教师根据教学要求,把教材预先分成若干个单元,在指定的时间内完成。

每一个单元包括词语识记、词语再认、词语回忆和间时复习四个环节;在相邻的单元之间,前一单元的间时复习环节需要插入后一单元的某些教学环节之间进行。

如此循环往复,不断学习、记忆和运用词语,构成了外汉词语教学的基本过程。

以《初级汉语课本》第三册为例,可以以三课为一个单元,把二十课课文分为七个单元。

在第一单元的三课中,每一课都进行词语识记、词语再认、词语回忆三个环节的教学活动。

三课教学完成后,紧接着进入第二单元的教学,在第二单元中的第一课上完,第二课开始前,对第一单元所学的词语(共三课)作阶段复习,即完成第一单元的问时复习。

依此类推,每一单元的词语都在本单元中多次反复记忆并在下一单元的时间段中再次出现,强化记忆。

一、识记生词在词语教学的每一单元中,第一环节是识记生词。

识记是整个记忆过程的开始,是保持的必要前提。

提高记忆效果,必须首先进行良好的识记。

没有识记,记忆就不可能形成,而且记忆的形成一般要经过多次识记。

识记又可分为无意识记和有意识记。

无意识记是在无意间形成的记忆,只能积累零碎的知识经验,同样是学习外语,处于目的语(或目标语)环境中的学生掌握外语的速度要比处于母语环境中的学生快得多。

原因之一就是因为在目的语的环境中,无意识记的机会相对要多得多。

但是,系统化的科学知识必须通过有意识记才能掌握。

要掌握一门外语,只靠无意识记是远远不够的,而是必须通过进行有意识记,形成系统知识。

有意识记是指有预定目的,采取一定的方法步骤去主动努力进行的识记。

我们要探讨的就是,在汉语词语教学过程中,如何根据记忆规律指导学生进行词语的有意识记,以期收到更好的效果。

外语教学一般都从生词教学开始。

母语非汉语学生的汉语教学也不例外。

环节教学法也从生词人手,识记生词是它的第一环节,也是至关重要的一环。

因为学生在第一次接触到生词时,这个词给他留下的是什么印象或者感觉,理解了多少,理解得多深,对于该词在他头脑中的记忆产生的效果如何是有着非常直接的影响的。

我们可以把识记生词看作词语的原始学习。

从学习心理学角度看,原始学习的程度深浅,和经过一段时间后重新学习时所需的时间成反比关系,而和重新学习的效果成正比关系。

在心理学上还有一种记忆的“两过程说”,它认为:“记忆可能包含两个不同的过程,一个是短时记忆的过程(STM),如背诵我们刚刚听到的一个电话号码时就是这样,另一个是持久的储存或长时记忆盼过程(LTM)。

这个学说认为,短时记忆随着时间的流逝而减少,因此,要想把记忆材料保持下来就必须使它在短时记忆中停留足够的时间,才能把它储存到长时记忆中。

”①所以,在学生初次识记生词时,教师越是讲解得透,学生越是理解得深,词语就越容易被再认、回忆和保持。

因此,第一次教学生识记某个词语的“原始学习”的效果十分重要,要尽可能将该词语讲深讲透,让学生记熟记牢。

反过来说,如果教师在处理教材时,不重视第一环节的教学而匆忙地进入整篇课文的学习,显然会不利于学生在后面的环节中对词语的再认和回忆。

为了达到使学生很好地识记生词的目的,我们在这一个环节里除了采用传统的直观、翻译、以词释词等词语教学法外,还常常采用以下几种识记生词的方法:1.1划分等级根据词语在语言中出现的频率的高低,使用次数的多寡来作出标示,常用的、高频率出现的、急需的词语,则先识记和重点识记,反之,则暂不识记或一般识记。

词汇量常常是衡量一个外语学习者掌握外语的程度的标准之一。

从初级阶段开始,学习者就被要求不断积累词汇;而在中级阶段,更是普遍提出了扩大词汇量的要求。

汉语的特色之一就是词汇丰富,因此,汉语教材,特别是中级汉语教材的生词量大是在所难免的。

所以,母语非汉语的学生,学习汉语常为记不住大量的生词而苦恼。

常见的情形有三种。

第一种是记住前面的,忘了后面的:第二种是记了后面的,忘了前面的;第三种是“贪多嚼不烂”,所记的词语“似是而非”、“似懂非懂”。

第一种情形主要是前摄抑制的干扰造成的,第二种情形主要是倒摄抑制的干扰造成的。

由这两种情形造成的学生词语记忆与学习上“顾此失彼”的现象,在外汉教学中是十分普遍的一个难题。

我们设想并初步证明,可以通过有效的间时复习来解决(下文详述)。

在第三种情形中,一个词语如果在头脑中的记忆是“似是而非”、“似懂非懂”,那么这个词语就根本不可能被运用或用对,这样的记忆是无效的。

如何较好地解决这个问题呢?教师在词语教学的同时,可以把需要识记的生词作一个轻重缓急的标示处理,以便解决扩大词汇量的要求和词语记忆效果之间的矛盾。

处理生词可以以《汉语水平词汇与汉字等级大纲》为依据,将新课词表中的生词分为甲、乙、丙、丁四个等级。

处理生词的目的,一是使教师心里清楚,哪些生词是要通过操练达到活用式掌握的程度,哪些生词目前只需领会式掌握;二是使学生在识记时有侧重点,并对需领会式掌握的词语有意识地进行长时记忆。

教学实践证明,在识记生词时,教师将每一个生词分等级标示,并有重点地向学生提出识记生词的任务,比起让学生泛化地识记所有的生词的教法,实际效果会更好一些。

同时,大部分母语非汉语学生希望教师对他们作出这样的提示:哪些词是在汉语中高频率出现,哪些词是在特殊语境中才出现,等等。

因此,这种教法更受到学生的欢迎。

1.2 预制言语和别的语言一样,汉语的许多词都有其比较固定的习惯搭配,不能乱用。

如名词和量词的搭配,汉语的习惯是“一头牛”、“一匹马”,而不用“一匹牛”、一头马”等。

再如关联词的搭配,我们说“因为……所以……”、“由于……所以/因此……”,不说“因为……因此……”。

在进行这一类词的识记时,我们用搭配组合来让学生识记,即把这些固定或习惯搭配作为一个整体来识记,这些整体也可称为预制言语,它们就好象是一块块的语言建筑材料,能便于学习者记忆并有利于在使用时把注意力集中到言语中较大的结构上。

对于这类词语的搭配组合,特别是名词、量词的搭配主要是靠机械识记来识记,所以通常需要通过多次重复来熟记。

具体的方法是,识记名词时,提出量词与其搭配;识记量词时,提出名词与其搭配。

关联词的识记方法是,识记前面部分时,同时提出后面部分;识记后面部分时,同时提出前面部分。

如我们在学到“裤子”这个名词时,教师可以问学生:“裤子的量词是用什么?”然后告诉他们用“条”,并板书“一条裤子”,并且在后面的环节中多次操练“一条裤子”这个固定搭配。

当以后学到“标语”这个名词时,除了让学生掌握“一幅标语”外,还可让学生知道“一条标语”的搭配法。

这样,当“条”这个量词出现在后面的课文中时,学生对它已不再感到陌生,而是很快能再认出来。

但在后面的课文中,“条”是与“河”这个名词搭配,以“一条河”的搭配形式出现的。

此时,教师应再一次地提问:“‘条’还可以和哪些名词搭配?”一般情况下,学生能很快地回忆起“一条裤子”、“一条标语”,再让学生回忆一下,还会有人说“一条鱼”、“一条围巾”。

当学生再没有材料可回忆时,教师再把“条”这个量词的其他常用搭配板书出来教给学生。

使“条”这个量词和与之搭配的名词在学生头脑中形成一个记忆组块,便于回忆和保持。

动词和名词搭配的识记方法也基本相同。

如识记名词“活动”时,教师可给学生“参加活动”、“搞活动”等搭配;当识记动词“参加”时,给学生“参加活动”、“参加比赛”、“参加晚会”等的搭配;当识记“搞”这个动词时,再给“搞活动”、“搞调查”等的搭配。

这样的循环往复地出现,使“参加活动”、“搞活动”等名词和动词的常见搭配在学生头脑中形成记忆组块,便于记忆和正确使用。

1.3联想网络对事物的认知总是要依靠各种线索的。

例如,认知一个人,依靠记忆他的姓名和他的面貌、举止、声调等等形成的联系,叫出他的姓名来。

在这里,面貌、举止和声音等就是认知一个人的线索。

或者,看到某个人的家人,我们就会联想起这个人。

所以,我们在词语的识记时,可以采用联想法来建立词语的记记线索,便于词语的恢复、回忆。

由于联想在记忆过程中起着重要作用,在开始认知生词时,如能充分利用词语间的各种关系,建立词语的记忆线索,形成各种联想,可以提高记忆效果。

“我们的内部词汇中的词,不仅在意义、形式和语音等方面,而且还在视觉上——我们把相似的形状在心灵的视野中联系起来——以及在学习和经验这些词的语境中其他部分都彼此相互联系。

了解词义就成了了解与其他词之间联想的任务。

因而要有效地教词,就必须在联想网络中来呈示要教的词。

”①有的词,可用词群联想的方法形成网络,如那些与特定情境、话语主题有关的词,例如学“电话”这个词,就可能使人联想到“传真”、“手机”、“传呼”、“电子邮件”等词。

学“动物”一词时,教师可帮助学生识记尚未学过的动物名称,如“老虎”、‘狮子”、“大象”等。

“提纲”这个词,可与“文章”、论文”、“内容”等词放在一起识记。

有的词可以用语义联想的方法,如把同义词、近义词、反义词放在一起,多次、反复、互相识记,形成一种对偶联系的网络。

联想也有助于词语的区别识记,实际上这是一种区别识记法,也可以称为差异识记或比较识记。

词语中那些同音不同义的词、同形不同音不同义的词和形近的词,则可用多音互提、词形联想等方法来帮助区别并识记,可形成对比记忆,如“转(zhuǎn)”、“转(zhuàn)”、“吐(tǔ)”和“吐(tù)”的语义的区别;“住”和“往”、“广”和“厂”的词形的区别。

在识记它们中的任何一个时,把另一个提出来加以比较、区分,使它们在识记之初就在学生的头脑中形成清晰的对比网络。

1.4例句体会有的词语需要借助于句子的语境、行文脉络或上下文关系来理解。

采用例句来识记生词的方法,就是通过大量的例句让学生揣摩、体会、理解词语,使他们理解这些只能在上下文中推知意义的和无法用学生的母语作对译的词,达到识记的目的。

如“反正”、“总是”等词语。

1.5汉外比较词汇丰富,是汉语的一大特点。

有的词语外语注释用的是同一个词语,而它们在汉语中却有明确的分工,如汉语的“胖、厚、粗”,用德语注释都是“dick”,汉语的“瘦、薄、细”用德语注释都是“duenn”;汉语的“盖、罩、笼”,英语的简单注释则都是“cover”。

在识记这一类同义、近义词语时,教师应特别指出它们在汉语中的分工和用法,提醒学生对这类词语的注意,并可运用一些同义词、近义词辨析和例句体会的方法帮助学生识记,使学生在最初识记这些词语时,就在头脑中留下正确的记忆痕迹。