2019_2020学年新教材高中历史第1课中华文明的起源与早期国家教案新人教版必修《中外历史纲要(上)》

- 格式:doc

- 大小:64.00 KB

- 文档页数:10

中华上下五千年文明展——中华文明的起源与早期国家一、基本说明1.内容:《中外历史纲要(上)》第1课《中华文明的起源与早期国家》2.年级:高一年级3.所属教材出版社:人民教育出版社4.学时:45分钟二、教学情况分析1.教材分析本课是统编版《中外历史纲要(上)》第一单元《从中华文明的起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固》第1课,在教材中具有开篇的重要地位,因此本课的讲解直接影响着学生学习历史的兴趣。

内容上本课讲述了从中国人类起源到中华文明诞生及早期国家的形成等内容。

共3个子目,“石器时代的古人类和文化遗存”介绍了我国从旧石器时代到新石器时代的古人类和文化遗存;“从部落到国家”,介绍了三皇五帝的神话传说以及夏朝建立等史实;“商和西周”,介绍了商朝的甲骨文、青铜铭文、内外服制、西周的分封制,宗法制,同时,简要介绍了商周奴隶制经济的发展。

本课时间跨度大,内容丰富,因此在教学过程中需要在紧扣课标的基础上,删繁就减。

2.学情分析本课授课对象为高一年级学生,在知识储备方面,学生在初中阶段对本阶段内容有过5节课的学习,对于“新旧石器时代的文化遗存”,“早期国家的政治制度”有过了解,同时经过初中阶段的学习,学生初步掌握了阅读史料的能力与方法,为本课的学习奠定了基础。

另外,中华文明的起源充满着神秘色彩,学生对此也有着较强的探究欲望,兴趣浓厚。

但是,对于中华文明的起源和发展,由于年代久远,一些概念对于高一年级学生来说理解起来仍较为困难,如:什么是文明?界定文明的标准是什么?早期国家的特征是怎样的?因此,教学中需要教师积极引导,通过补充图片、神话传说及考古发现等多种类型的史料,帮助学生理解中华文明的起源与发展。

三、教学目标及重难点《普通高中历史课程标准(2017年版)》对本课的要求是“通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识他们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的起源特征”。

第1课中华文明的起源与早期国家教学设计一、教学目标与核心素养1、知识与能力:(1)了解我国石器时代主要的文化遗存,概括早期文明起源和分布的特征。

(2)了解夏朝的建立,分析早期国家形成的原因及其特征(3)掌握商和西周时期政治、经济和文化状况,分析奴隶制时代的社会发展特征。

2、过程与方法(1)创设情境,激发学生的学习兴趣,让学生融入课堂教学中。

(2)通过视频图片引导学生对教学内容的思考,树立学生的主体地位,培养学生的探究精神。

(3)通过实物、图片、动画等形式,展示早期文明起源和早期国家形成,让学生有直观的认识和了解。

(4)引用相关史料,培养学生分析史料的能力,理解考古材料与传世文献在历史研究中的不同作用。

3、情感态度价值观(1)通过学习早期文明起源,认识中华文明源远流长,加深对中华文明的自豪感,深化对中华民族多元一体发展趋势的认识。

(2)通过学习早期文明的演进,了解和掌握唯物史观的基本观点,体会唯物史观的科学性。

(3)通过了解商周时期的青铜器,认识古代劳动人民的勤劳和智慧,认识人民是历史的创造者。

二、教学重难点重点:旧新时期时代生产生活方式的对比;母系、父系氏族社会的对比;夏商周中典型的政治经济文化之制度。

难点:认识了解原始人群、氏族社会、阶级社会是如何一步步发展而来的。

三、课前准备结合实际情况,本课教学中我准备采用讲述法、提问法、图示法、多媒体教学等多种教学手段,在听觉和视觉两方面同时带动学生听课的积极性和主动性,并通过启发式教学,使深长积极思考,达到传授知识、思想教育和培养能力的教学目的。

四、教学过程1、导入新课师:同学们,我们中国人往往自称“炎黄子孙”,说起中国的历史,我们常说“上下五千年”。

大家是否知道“炎黄”这一称呼的由来?“上下五千年”的时间又是怎样计算的呢?生1:中华儿女至今仍然以炎黄子孙自居,最早有记载的历史除了神话故事里的女娲、伏羲神农之外,就是原始部落时期的蚩尤、轩辕黄帝和炎帝,自从黄帝炎帝联军打败蚩尤统一之后,炎黄便成为中华的代名词。

第一单元第一课中华文明的起源与早期国家教案【教学目标】通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的起源特征。

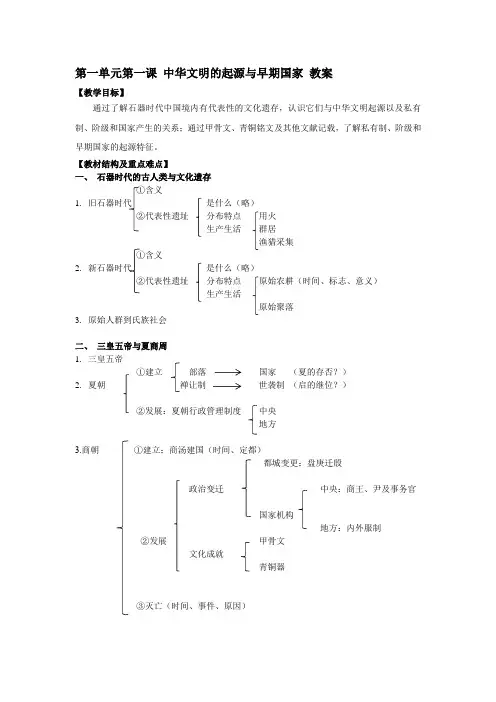

【教材结构及重点难点】一、石器时代的古人类与文化遗存①含义1.旧石器时代是什么(略)②代表性遗址分布特点用火生产生活群居渔猎采集①含义2.新石器时代是什么(略)②代表性遗址分布特点原始农耕(时间、标志、意义)生产生活原始聚落3.原始人群到氏族社会二、三皇五帝与夏商周1.三皇五帝①建立部落国家(夏的存否?)2.夏朝禅让制世袭制(启的继位?)②发展:夏朝行政管理制度中央地方3.商朝①建立:商汤建国(时间、定都)都城变更:盘庚迁殷政治变迁中央:商王、尹及事务官国家机构地方:内外服制②发展甲骨文文化成就青铜器③灭亡(时间、事件、原因)3.周朝①建立:武王伐纣(时间、定都)分封制(定义、特点、目的、作用)政治变迁宗法制(定义、特点、目的、作用)分封制与宗法制的关系②发展①土地制度:井田制经济文化成就农业为主②生产工具手工业为辅①青铜铸造②养蚕缫丝(世界最早)③国人暴动和西周的灭亡重难点:1.石器时代代表性遗址器物与社会特征2.世袭制、分封制、宗法制【教学方法】本节课主要采用谈话讲述法进行,同时配合提问、史料阅读、课堂讨论等方法,调动学生的学习积极性,培养学生思考、分析问题的能力。

结合本节课图片较多的特点,在教学过程中可结合图来讲解,增强教学的直观性。

【讲述内容】课时一:石器时代的古人类与文化遗存首先我们对于本节课的重难点进行大致的了解。

第一点,把握石器时代的各个代表性遗址及其分布特点,第二,重点理解新旧石器时代更替带来的史前社会变化,特别是原始聚落与原始农耕出现的重要意义,最后在此基础上认识到中华文化多源性与统一性并存特征。

一、旧石器时代1.旧石器时代的定义同学们先来看一组图片,第一幅图上面显示两块石头,图二多了一块?显然没有那么简单,我上的不是数学课。

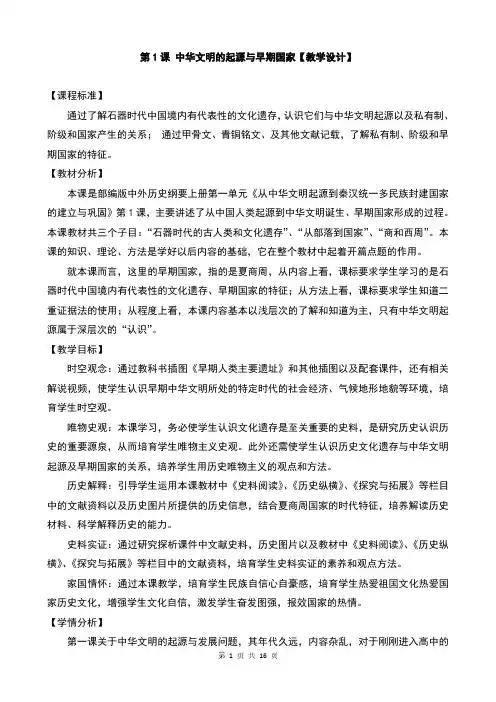

第1课中华文明的起源与早期国家【教学设计】【课程标准】通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;通过甲骨文、青铜铭文、及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

【教材分析】本课是部编版中外历史纲要上册第一单元《从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固》第1课,主要讲述了从中国人类起源到中华文明诞生、早期国家形成的过程。

本课教材共三个子目:“石器时代的古人类和文化遗存”、“从部落到国家”、“商和西周”。

本课的知识、理论、方法是学好以后内容的基础,它在整个教材中起着开篇点题的作用。

就本课而言,这里的早期国家,指的是夏商周,从内容上看,课标要求学生学习的是石器时代中国境内有代表性的文化遗存、早期国家的特征;从方法上看,课标要求学生知道二重证据法的使用;从程度上看,本课内容基本以浅层次的了解和知道为主,只有中华文明起源属于深层次的“认识”。

【教学目标】时空观念:通过教科书插图《早期人类主要遗址》和其他插图以及配套课件,还有相关解说视频,使学生认识早期中华文明所处的特定时代的社会经济、气候地形地貌等环境,培育学生时空观。

唯物史观:本课学习,务必使学生认识文化遗存是至关重要的史料,是研究历史认识历史的重要源泉,从而培育学生唯物主义史观。

此外还需使学生认识历史文化遗存与中华文明起源及早期国家的关系,培养学生用历史唯物主义的观点和方法。

历史解释:引导学生运用本课教材中《史料阅读》、《历史纵横》、《探究与拓展》等栏目中的文献资料以及历史图片所提供的历史信息,结合夏商周国家的时代特征,培养解读历史材料、科学解释历史的能力。

史料实证:通过研究探析课件中文献史料,历史图片以及教材中《史料阅读》、《历史纵横》、《探究与拓展》等栏目中的文献资料,培育学生史料实证的素养和观点方法。

家国情怀:通过本课教学,培育学生民族自信心自豪感,培育学生热爱祖国文化热爱国家历史文化,增强学生文化自信,激发学生奋发图强,报效国家的热情。

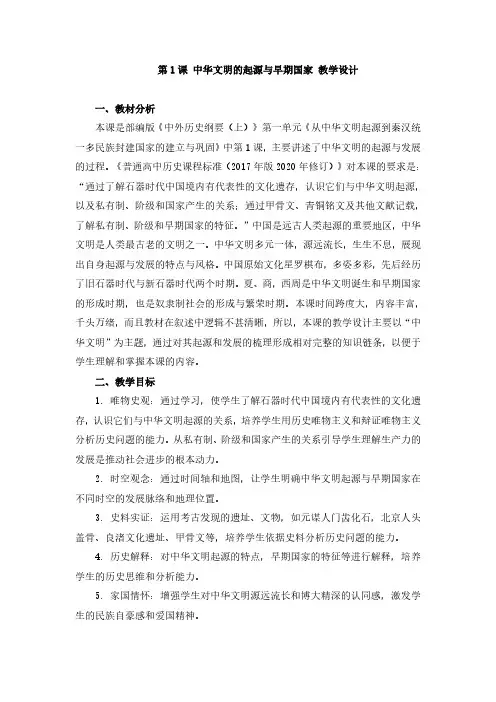

第1课中华文明的起源与早期国家教学设计一、教材分析本课是部编版《中外历史纲要(上)》第一单元《从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固》中第1课,主要讲述了中华文明的起源与发展的过程。

《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》对本课的要求是:“通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源,以及私有制、阶级和国家产生的关系;通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

”中国是远古人类起源的重要地区,中华文明是人类最古老的文明之一。

中华文明多元一体,源远流长,生生不息,展现出自身起源与发展的特点与风格。

中国原始文化星罗棋布,多姿多彩,先后经历了旧石器时代与新石器时代两个时期。

夏、商,西周是中华文明诞生和早期国家的形成时期,也是奴隶制社会的形成与繁荣时期。

本课时间跨度大,内容丰富,千头万绪,而且教材在叙述中逻辑不甚清晰,所以,本课的教学设计主要以“中华文明”为主题,通过对其起源和发展的梳理形成相对完整的知识链条,以便于学生理解和掌握本课的内容。

二、教学目标1.唯物史观:通过学习,使学生了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源的关系,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力。

从私有制、阶级和国家产生的关系引导学生理解生产力的发展是推动社会进步的根本动力。

2.时空观念:通过时间轴和地图,让学生明确中华文明起源与早期国家在不同时空的发展脉络和地理位置。

3.史料实证:运用考古发现的遗址、文物,如元谋人门齿化石,北京人头盖骨、良渚文化遗址、甲骨文等,培养学生依据史料分析历史问题的能力。

4.历史解释:对中华文明起源的特点,早期国家的特征等进行解释,培养学生的历史思维和分析能力。

5.家国情怀:增强学生对中华文明源远流长和博大精深的认同感,激发学生的民族自豪感和爱国精神。

三、教学重难点教学重点:中华文明起源的多元性,早期国家的特征。

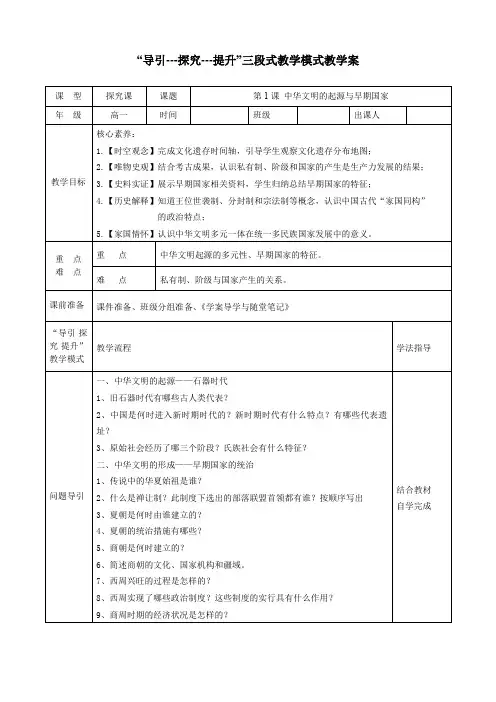

“导引---探究---提升”三段式教学模式教学案【探究5】:P8 学习拓展:阅读这段话,查阅相关史前文化遗址的考古资料,考察其分布特点,就中华文明起源的多源性与统一性问题谈谈自己的认识。

参考答案:考古发现证明,黄河流域、长江流域、珠江流域、西辽河流域、北方草原文化区,都是中华文明的摇篮,呈现出多源性。

但中华文明起源又表现出统一性,即以中原为核心的文明具有相对的稳定性,是主干,对周边产生深刻影响。

夏商西周早期王朝国家都是在这一区域形成并发展起来的。

当堂检测1.《三字经)道“周武王,始诛纣,八百载,最长久”。

周朝“最长久”的制度保障不包括A.分封制 B.宗法制 C.礼乐制度 D.中央集权制度2.史书记载:“益(当时一部落首领)千启位,启杀之。

”启这一做法,对我国古代政治制度产生的最主要影响是A.实行了禅让制 B.建立了奴隶制国家C.开创了王位世袭制 D.确立了皇帝制3.西周时--诸侯去世,按当时政治制度,以下有资格继承王位的是A.大哥(妾一所生,25岁)B.二哥(妾二所生,22岁)C.三姐(妻所生,22岁)D.四弟(妻所生,14岁)4.据《魏书·高祖纪》载:“夏殷不嫌一姓之婚,周制始绝同姓之娶。

”周人确立“同姓不婚”原则的目的在于A.强化礼乐制度B.巩固宗法制度C.促进民族交流D.控制地方诸侯5.西周初年,周天子“封邦建国”,推行分封制、不但将同姓子弟、异姓亲成功臣、旧邦之后分封在东方各地,后来又推行到周的“北土”和“国土”。

据此可知,西周分封制A.全面推行 B.实现了国家权力高度集中C.等级分明 D.分封对象以同姓王族为主6.位于太湖流域的良渚文化,其筑城规模、玉器制作水平、农业生产力发展水平、人口集中规模都超过了同时期的北方。

但后世却长期以北方为中华文明核心区域,这说明A.中华文明的核心起源地需要改写B.后世北方的政治、文化话语权太大C.文明延续性比先发优势更加重要D.良渚文化不属于中华文明组成部分7.如图所示的猪纹陶钵出士于河姆渡遗址,纹样雕刻写实,憨态可掬,形象介于野猪和家猪之间。

第1课中华文明的起源与早期国家【课程名称】《中华文明的起源与早期国家》【学情分析】本课的授课对象是高一年级的学生,经过初中阶段的学习,他们已经具有了一定的历史学科基本知识,但是这些知识的掌握程度还是不够深入,特别是在历史学科核心素养的形成上还有很大的不足。

本课的内容距离实际生活较远,关于考古的较多,可以采取图文结合的方式让学生更直观的感受理解。

教学过程中应尽可能采用通俗易懂的语言,在问题的设计上也要明确问题的内容,从而促进学生学习。

【教学目标】1.通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,学生能分析中华文明起源特点,了解旧石器时代和新石器时代的时代特征。

2.通过各种文献资料的记载,学生能够整体上认识到夏商周的演变过程,了解各朝代的基本情况和早期国家的特征。

3.从时空角度,学生对中华文明的起源、从部落到国家有一个整体的认识。

4.认识到中华文明多元一体、源远流长的特点,增强文化自信和民族自信。

【教学要点】重点:中华文明起源的多元性;早期国家的特征。

难点:私有制、阶级和国家产生的关系。

【教学方法】本课主要采用讲授法进行,同时配合提问、史料阅读等方法,调动学生积极性,培养学生思考、分析能力的问题;在教学过程中可结合图片来讲,增强教学直观性。

【教学用具】多媒体教学课件【课时安排】共计2课时,每课时45分钟。

【教学过程】一、新课导入「时事导入」教师提问:大家知道杭州亚运会的吉祥物叫什么吗?学生回答:宸宸、琮琮、莲莲。

出示图片:教师提问:那么大家知道琮琮头上的图案为什么要这样设计?学生回答:琮琮代表良渚古城遗址,名字来源于代表性文物玉琮,全身以黄色为主调,头部刻有饕餮纹,这是青铜器上常见的花纹之一,最早见于长江中下游地区的良渚文化陶器和玉器上,盛行于商代至西周早期。

教师提问:什么是良渚文化呢?老师来给大家做简单介绍。

教师总结:良渚文化,是距今5000年前后环钱塘江分布的以黑陶和磨光玉器为代表的新石器时代晚期的文化,因1936年首先发现于浙江良渚而命名。

第1课中华文明的起源与早期国家文明是人类文化和社会发展的一个新阶段。

这一阶段的特征是:物质资料生产不断发展,精神生活不断丰富,社会分工和分化加剧,由社会分工和阶层分化发展成为不同阶级,出现强制性的公共权力——国家。

文明是在国家管理下创造出的物质的、精神的和制度方面的发明创造的总和。

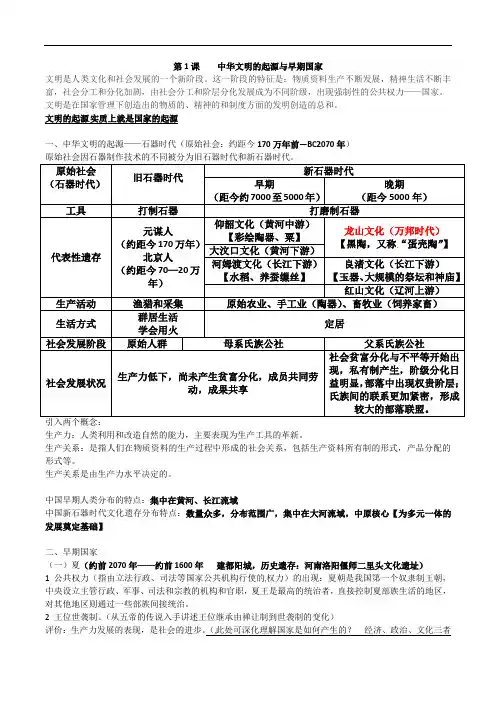

文明的起源实质上就是国家的起源一、中华文明的起源——石器时代(原始社会:约距今170万年前—BC2070年)原始社会(石器时代)旧石器时代新石器时代早期(距今约7000至5000年)晚期(距今5000年)工具打制石器打磨制石器代表性遗存元谋人(约距今170万年)北京人(约距今70—20万年)仰韶文化(黄河中游)【彩绘陶器、粟】龙山文化(万邦时代)【黑陶,又称“蛋壳陶”】大汶口文化(黄河下游)河姆渡文化(长江下游)【水稻、养蚕缫丝】良渚文化(长江下游)【玉器、大规模的祭坛和神庙】红山文化(辽河上游)生产活动渔猎和采集原始农业、手工业(陶器)、畜牧业(饲养家畜)生活方式群居生活学会用火定居社会发展阶段原始人群母系氏族公社父系氏族公社社会发展状况生产力低下,尚未产生贫富分化,成员共同劳动,成果共享社会贫富分化与不平等开始出现,私有制产生,阶级分化日益明显,部落中出现权贵阶层;氏族间的联系更加紧密,形成较大的部落联盟。

引入两个概念:生产力:人类利用和改造自然的能力,主要表现为生产工具的革新。

生产关系:是指人们在物质资料的生产过程中形成的社会关系,包括生产资料所有制的形式,产品分配的形式等。

生产关系是由生产力水平决定的。

中国早期人类分布的特点:集中在黄河、长江流域中国新石器时代文化遗存分布特点:数量众多,分布范围广,集中在大河流域,中原核心【为多元一体的发展奠定基础】二、早期国家(一)夏(约前2070年——约前1600年建都阳城,历史遗存:河南洛阳偃师二里头文化遗址)1 公共权力(指由立法行政、司法等国家公共机构行使的权力)的出现:夏朝是我国第一个奴隶制王朝,中央设立主管行政、军事、司法和宗教的机构和官职,夏王是最高的统治者,直接控制夏部族生活的地区,对其他地区则通过一些部族间接统治。

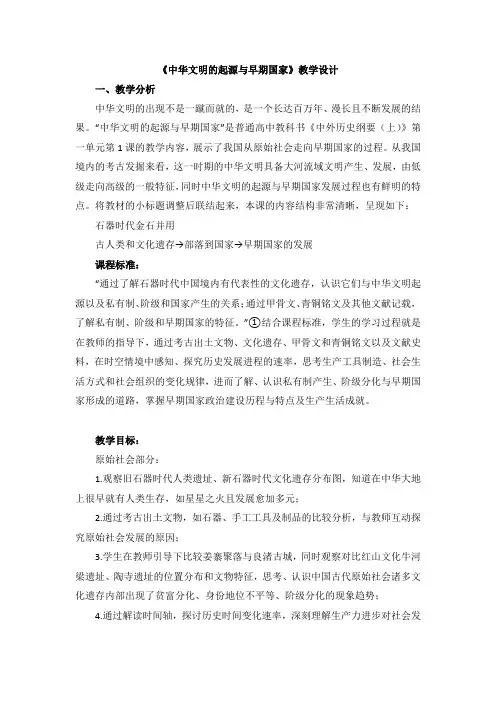

《中华文明的起源与早期国家》教学设计一、教学分析中华文明的出现不是一蹴而就的,是一个长达百万年、漫长且不断发展的结果。

“中华文明的起源与早期国家”是普通高中教科书《中外历史纲要(上)》第一单元第1课的教学内容,展示了我国从原始社会走向早期国家的过程。

从我国境内的考古发掘来看,这一时期的中华文明具备大河流域文明产生、发展,由低级走向高级的一般特征,同时中华文明的起源与早期国家发展过程也有鲜明的特点。

将教材的小标题调整后联结起来,本课的内容结构非常清晰,呈现如下:石器时代金石并用古人类和文化遗存→部落到国家→早期国家的发展课程标准:“通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

”①结合课程标准,学生的学习过程就是在教师的指导下,通过考古出土文物、文化遗存、甲骨文和青铜铭文以及文献史料,在时空情境中感知、探究历史发展进程的速率,思考生产工具制造、社会生活方式和社会组织的变化规律,进而了解、认识私有制产生、阶级分化与早期国家形成的道路,掌握早期国家政治建设历程与特点及生产生活成就。

教学目标:原始社会部分:1.观察旧石器时代人类遗址、新石器时代文化遗存分布图,知道在中华大地上很早就有人类生存,如星星之火且发展愈加多元;2.通过考古出土文物,如石器、手工工具及制品的比较分析,与教师互动探究原始社会发展的原因;3.学生在教师引导下比较姜寨聚落与良渚古城,同时观察对比红山文化牛河梁遗址、陶寺遗址的位置分布和文物特征,思考、认识中国古代原始社会诸多文化遗存内部出现了贫富分化、身份地位不平等、阶级分化的现象趋势;4.通过解读时间轴,探讨历史时间变化速率,深刻理解生产力进步对社会发展的推动作用。

夏、商、西周部分:1.结合时间轴,梳理国家管理制度;2.结合地图,观察三代统治疆域的变化;3.运用教材相关内容和教师提供的材料,比较、分析、探究夏、商、西周的制度变迁,认识、理解国家管理及治国思想的进化发展,体会国家形态不断发展的趋势,感悟这一时期对我国历史发展的推动作用。

第1课中华文明的起源与早期国家教学设计【教学目标】1.※了解新、旧石器时代特点及代表性文化遗存,认识中华文明起源的历程及特点。

2.※知道考古发现和文献资料是了解历史的重要证据,认识神话传说与考古遗存、传世文献等材料在历史研究中的不同价值。

3.※结合史料,了解早期国家的政治、经济和思想状况。

认识分封制的作用,理解分封制与宗法制的关系。

4.★理解生产力的发展与私有制、阶级和国家之间的关系。

认识早期国家的特征。

【教科书分析】本课是第一单元第1课,共三个子目。

第一子目是“石器时代的古人类和文化遗存”,主要讲述中国境内石器时代的古人类及其文化遗存、特点与私有制的出现。

第二子目是“从部落到国家”,主要讲述新石器时代晚期的情况—阶级分化更加明显,已经初具国家形态。

第三子目是“商和西周”,主要讲述商和西周的概况。

本课需引导学生在特定时空背景下分析和解决问题,使学生感受到中华先民的创造力、中华民族的凝聚力,树立对中华传统文化的自信心。

本课重点:中华文明起源的特点;早期国家的特征。

本课难点:私有制、阶级和国家产生的原因。

本课建议授课时间为1课时。

【教学过程】设计一一、导入新课铺垫:2018年5月28日,“中华文明探源工程”成果发布会举行。

随着研究的不断深入,中华文明的早期轮廓逐渐清晰起来。

通过这节课的学习,我们将更明晰地知道我们从哪里来。

二、新课教学1.石器时代:遥远时空,人猿相揖别(1)旧石器时代创设情境:做个“人”好难!(出示原始人类生活想象图,引导学生想象)在远古时代,某一天,一个森林古猿忽然站起来,发现能看到更远处更多可吃的东西,这个伟大进步叫直立行走,完成了从猿到人的一个重大转变。

又过了很久,古猿发现用石头能砸开食物坚硬的壳,会使用工具,这是动物与人的根本区别。

在某个电闪雷鸣的晚上,森林大火烧死好多动物,早期猿人饱餐一顿,知道“火”真是个好东西!被火烘烤后的食物味道鲜美、易于消化,同时火还可防寒、照明、驱兽,改善生存条件。

《第1课中华文明的起源与早期国家》教学设计第1课中华文明的起源与早期国家一、文明何解?——满天星斗元谋人旧石器时代特征:打制石器、采集渔猎、群居、会取火仰韶文化二、石器时代北京人大汶口文化新石器时代特征:磨制石器、原始农业、饲养家畜、使用陶器河姆渡文化龙山文化红山文化三、青铜时代良渚文化夏朝:禹建立奴隶制国家禅让制世袭制商朝:分封制与朝贡内外服制甲骨文周朝:分封制宗法制礼制——立法合一家国同构教学过程教学环节教师活动学生活动设计意图新课导入(中华文明的起源与早期国家)以弗洛伊德的一段话开始本课教学弗洛伊德:“我们相信人类在生存竞争的压力之下,曾经竭力放弃原始冲动的满足,将文化创造起来,而文化之所以不断的改造,也由于历代加入社会生活的各个人,继续地为公共利益而牺牲其本能的享乐。

”弗洛伊德这句话有何含义?(文化是集体认同的符号)同学们,今天我们将学习第一课《中华文明的起源与早期国家》,带着疑问,我们先来看看“文明”是什么意思。

思考问题并回答吸引学生兴趣,引发学生思考。

一、文明何解——漫天星斗我们来看一下两位历史学者是如何解释的1、葛剑雄教授:文明是物质文明和精神文明的总和,没有早期的物质财富,就无法产生后来的精神财富。

所以,我们考察中华文明的起源,首先要看看中华文明的物质基础在哪里。

”2、晁福林教授:“结合中国考古学的实践,学者们一般认为,作为政治、经济、文化活动中心的城市的出现,金属工具的使用和文字的出现等,应当作为进入文明时代的标志。

而在社会组织方面的文明时代的标志,则是氏族制度解体,在阶级斗争的基础上出现了国家。

在大量考古成果的基础上提出多元一体的中国文明起源模1.解读两则材料,认识文明的含义。

解读材料学会提取材料信息,概括及分析问题能力式。

”两位学者认为“文明”是什么意思?文明的标志又是什么?(葛剑雄教授认为文明是物质文明和精神文明的总和,也就是说文明要探究文明源起就要去寻找物质载体。

晁福林教授说文明的标志应当是城市的出现、金属工具的使用、文字的出现和国家的出现)3、苏秉琦(苏秉琦先生是(1909-1997),是中国考古学界的泰斗专家,现代考古学的奠基人.)他提出中华文明起源的“漫天星斗”说,认为新石器时代的中国,直至夏商时期,都同时存在着发展水平相近的众多文明,散布在中国的四面八方,犹如天上群星之星罗棋布。

中华文明的起源与早期国家【教学目标】通过分析中国史前文化遗址示意图、探究周灭商的具体时期和研讨西周形势图(唯物史观、时空观念、历史解释),了解中国早期的纪年方法,感受地理因素对历史的影响(时空观念),了解私有制、阶级和国家的由来,知道早期国家的特征(唯物史观、历史解释),学习二重证据法等史学方法(唯物史观、史料实证),为中华文明源远流长而感到骄傲,增强文化自信(家国情怀)。

【教学重难点】重点:了解中国境内有代表性的文化遗存;知道私有制、阶级和早期国家的特征;了解二重证据法。

难点:认识私有制、阶级和国家产生的关系;【教学过程】导入新课:有个地方,叫二里头,同学们还记得吧,据说那里是夏王朝的都城遗址。

二里头在河南洛阳,河南在地理上属于北方,那里的人主要是以面食为主,不像我们湖南人,主要是以稻米为主。

可是,考古工作者在偃师二里头遗址中浮选出大量植物种子,其中栽培农作物的籽粒有粟、稻、黍、小麦、大豆五种,而粟和稻的绝对数量和出土概率较高,说明当时人们的粮食消费以粟和稻为主。

这是为什么呢?(为什么北方人会大量生产和消费稻米呢?)教学新课:一、天下为公——石器时代的古人类和文化遗存1、特殊的自然地理环境在史前时期,对于整个社会经济文化的发展具有决定性影响的当首推农业的发明,而最有利于农业发生和发展的,大概有三个地区,其中最主要的是华北和华中两个地区,它们是农业发生与发展的两大温床。

这两大温床紧相毗连,各有特色而又相互补充,这在世界上是独一无二的。

它们的发展对于中华文明的起源、文明特点的形成以及往后的发展道路都具有十分深远的影响,是伟大中华文明的摇篮。

2、众多的文化遗存讲述:中华文明起源很早,从旧石器时代到新石器时代,先后出现了诸多史前文化遗存,主要集中于辽河、黄河和长江三大流域,具体来说是这样的(结合板书加以介绍):问:现在大家看到的就是中国史前文化区系示意图,从图中能获取什么信息?预设:史前文化分布广泛,各地都有;分布不均,集中在黄河流域和长江流域;集中在大河流域,受自然地理环境影响较大;相互之间的距离比较近,便于交流。

课题:中华文明的起源与早期国家课型:新课时间:1课时教学目标必备知识:了解中华文明的起源情况及早期国家特征关键能力:运用地图分析中华文明的起源特征学科素养:时空观念、历史解释核心价值:中华文明源远流长,树立文化自信教学重难点: 新旧石器时代的变化、西周政治制度、早期国家特征教学过程【导入新课】展示陶寺遗址图片并介绍,认识新石器时代龙山文化的墓葬情况,引入中华文明的起源。

【新课教学】溯源——中华民族的起源一、石器时代文化遗存简况请同学们阅读教材第一子目并完成表格教师总结并引导:从旧石器时代的原始人到新石器时代中期的母系氏族社会再到晚期的父系氏族社会,早期人类的社会生活不断丰富,除此之外,新旧石器时代还有哪些变化呢?我们通过两幅地图来探索一下。

二、石器时代文化遗存分布特征展示新旧石器时代文化遗存分布图备注:教师补充诸侯的权利与义务并引导,诸侯有再行分封的权力,诸侯再行分封和周天子传位都遵循宗法制,具体如何操作?(三)西周的政治制度——宗法制教师展示宗法制示意图并介绍:宗法制是以血缘亲疏与嫡庶来确定继承关系和名分的制度,实行嫡长子继承制。

分封制与宗法制相结合既有利于统治疆域的扩大与巩固,也能够使政治权力在一家一姓中有序和谐流转,这体现了什么特征?学生:政权与族权相结合或政治权力以血缘关系为纽带。

(三)西周的政治制度——礼乐制宗法制规定了以血缘亲疏标准划分家族政治权力及财富,这难免会引发一些矛盾,为调和矛盾,稳定秩序,周人还创造性的补充了礼乐制,规定不同等级名分能享受的墓葬规格、乐舞规格等,以调和上下。

展示西周乐舞规格表格“礼”主要指典章制度和道德规范,以及人际交往中的礼节仪式;“乐”主要指音乐、史诗和舞乐。

由此可见,礼巩固了秩序,而乐调和了矛盾。

(三)西周的政治制度——三大政治制度的内在关系图片展示分封制、宗法制、礼乐制三大政治制度的关系并加以讲解(四)西周的经济制度展示材料:材料一:溥天之下,莫非王土。

咼中人教版必修新教材第1课中华文明的起源和早期国家【教学设计】《中华文明的起源与早期国家》教学设计教学内容分析本课是《中外历史纲要》上册第一单元第一课,主要讲述了中华文明起源和夏商周三代早期国家的制度。

因为本课主要内容从元谋人一直到西周灭亡,时间跨度大,内容多,所以应对教学内容进行整合,应注意教学时间的分配。

因为学生在初中已经学习过部分内学情分析容了,所以在本课的教学中可以适当的减少重复内容的教学时间。

本课是学生在高中历史学习的第一课,因此应该在本课教学中抓住学生的注意力,培养学生对于历史学习的兴趣。

因为学生之前已经学习过本课的部分内容,所以应该适当的减少这部分内容教学的时间。

三、教学目标课标对于本课的要求是“通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制阶级和早期国家的特征。

”根据课标、教学内容和学情,我制定了以下教学目标:通过地图,了解石器时期中国境内的代表性文化遗存的分布,理解中华文明多元一体,中原为核心的发展方向。

通过表格了解中国石器时代中国境内文化遗存发展状况,进一步理解生产力发展对于中华文明发展的影响。

通过文献资料和表格掌握夏商周三代政治制度。

高中人教版必修新教材第1课中华文明的起源和早期国家【教学设计】四、教学重难点重点:掌握石器时代中国境内代表性的文化遗存和三代政治制度。

难点:理解生产力发展对于中华文明和国家起源的推动作用。

五、教学方法与课时教学方法:讲授法、谈话法课时:一课时六、教学过程(一)新课导入师:同学们,老师想问问大家,你们知道我们都是什么吗?生:人类。

师:那你们知道人类是怎么来的?生:人类是从猿转变而成的。

师:人类是由猿转变而来。

在由猿转变为人的过程中,直立行走和制造工具有着决定性意义。

直立行走塑造了今天人类的体态,同时也解放了人类的双手。

而解放出来的双手可以制造出工具。