2019中国心力衰竭诊断和治疗指南

- 格式:ppt

- 大小:4.64 MB

- 文档页数:96

基层常见疾病诊疗指南】2019慢性心力衰竭基层诊疗指南(完整版)基层常见疾病诊疗指南】2019慢性心力衰竭基层诊疗指南(完整版)一、概述心力衰竭(心衰)是一种由于心脏结构或功能异常导致心室充盈或射血能力受损的临床综合征。

其主要症状为呼吸困难和乏力,以及液体潴留。

心衰患者住院死亡率为4.1%,全球约2%的成年人口患有慢性心衰,而≥75岁人群可>10%。

未来20年内,心衰的患病率预计将增加25%。

根据左心室射血分数(LVEF)的不同,心衰分为射血分数降低的心衰(HFrEF)、射血分数保留的心衰(HFpEF)和射血分数中间值的心衰(HFmrEF),同时根据心衰发生的时间、速度、严重程度可分为慢性心衰和急性心衰。

心衰发展过程分为4个阶段。

二、病因和发病机制心衰为各种心脏疾病的严重和终末阶段,主要病因包括冠心病和高血压。

感染、劳累或应激反应及心肌缺血是心衰患者心衰加重的主要诱因。

生物学标志物可以帮助诊断和评估心衰患者的病情。

血浆N末端B型利钠肽原(NT-proBNP)和B型利钠肽(BNP)水平升高与心衰的存在和严重程度相关。

左心室射血分数(LVEF)是评估心衰类型和严重程度的重要指标。

根据LVEF,心衰可分为射血分数降低的心力衰竭(HFrEF)、射血分数中间值的心力衰竭(HFmrEF)和射血分数保留的心力衰竭(HFpEF)。

3.病情评估:1)心衰评分:XXX(AHA/ACC)和XXX(XXX)均提供了心衰评分系统,用于评估心衰患者的病情和预后。

2)心功能分级:根据XXX(NYHA)心功能分级系统,将心衰患者分为Ⅰ~Ⅳ级,Ⅰ级为无症状,Ⅳ级为严重症状,影响日常生活。

4.转诊:1)基层医疗卫生机构应根据患者的病情和病史,及时将疑似心衰的患者转诊至心血管专科医院。

2)心衰患者的转诊应根据病情的严重程度和治疗的需要,及时进行。

对于需要特殊治疗和手术治疗的患者,应及时转诊至大医院。

3)对于病情稳定的慢性心衰患者,应定期随访和评估病情,及时调整治疗方案。

2019年版中国心力衰竭诊断和治疗指南

Ⅲ寒冷无或有

Ⅳ寒冷有

六、急性心衰的治疗

(一)临床评估和处理流程(图3)

1.临床评估:对患者应根据上述检查方法以及病情变化作出临床评估,包括:基础心血管疾病;急性心衰发生的诱因;病情的严重程度和分级,并估计预后;治疗的效果。

评估应多次和动态进行,以调整治疗方案,且应强调个体化治疗。

2.治疗目标:改善急性心衰症状,稳定血液动力学状态,维护重要脏器功能,避免急性心衰复发,改善远期预后。

a:适用于房颤患者伴快速心室率者、严重收缩功能不全者

图3急性心衰处理流程

(二)一般处理

1.体位:静息时明显呼吸困难者应半卧位或端坐位,双腿下垂以减少回心血量,降低心脏前负荷。

2.吸氧:适用于低氧血症和呼吸困难明显,尤其指端血氧饱和度

低氧血症的患者不应常规应用,这可能导致血管收缩和心输出量下降。

如需吸氧,应尽早采用,使患者Sa0,≥95%(伴COPD者Sa0,>90%)。

可采用不同方式:①鼻导管吸氧:低氧流量(1~2 L/min)开始,根据动脉血气分析结果调整氧流量。

②面罩吸氧:适用于伴呼吸性碱。

中国心力衰竭诊断与治疗质量评价和控制指标专家共识(2021全文版)01 背景心力衰竭(心衰)是各种心血管疾病的严重表现或晚期阶段,其死亡率和再住院率居高不下,成为心血管疾病防控的最后战场。

随着我国人口老龄化加剧,冠心病、高血压、糖尿病、肥胖等慢性病的发病呈上升趋势,医疗水平的提高使心脏疾病患者生存期延长,最终发展为心衰,使得我国心衰患病率持续增高。

近30年的循证医学证据证实,心衰已成为可预防和可治疗的疾病,为帮助医务人员在制订心衰诊治策略时基于最好的循证医学证据,多个国家(包括中国)都制定了心衰诊断和治疗指南并不断更新,对我国临床医生进行心衰规范化治疗具有重要的指导和推动作用。

目前,我国心衰防控仍然存在诸多问题:治疗欠规范,治疗现状与指南推荐仍存在较大差距,不同级别的医院心衰诊治水平存在较大差距,改善预后的治疗药物使用率有所提高,但目标剂量达标率很低[1];对射血分数降低的心衰(heart failure with reduced ejection fraction,HFrEF)的非药物治疗,如植入型心律转复除颤器(implantable cardioverter defibrillator,ICD)、心脏再同步化治疗(cardiac resynchronizationtherapy,CRT)的比例很低[2];心脏康复和长期随访实施困难;尚未形成符合我国国情的心衰分级防治体系和双向转诊模式。

近年来,为进一步规范心衰的诊疗和管理,我国进行了积极的探索。

2017年,中国心血管健康联盟发起的中国心衰中心建设和认证项目,目前累计认证400余家。

2019年4月30日,国家卫生健康委员会和国家中医药管理局共同制定了《心力衰竭分级诊疗重点任务及服务流程图》《心力衰竭分级诊疗服务技术方案》,心衰分级诊疗的重点任务包括建立心衰患者分级诊疗健康档案、明确不同级别医疗机构的功能定位、利用医联体创新服务模式和明确心衰分级诊疗服务流程。

急性心力衰竭基层诊疗指南(2019年完整版)急性心力衰竭(心衰)是指心衰症状和体征迅速发生或恶化,其中急性左心衰和急性右心衰是两种不同的临床综合征。

急性心衰已成为年龄>65岁患者住院的主要原因,其中15%~20%为新发心衰。

新发心衰的常见病因为急性心肌坏死和/或损伤,以及急性血液动力学障碍。

慢性心衰急性失代偿常有一个或多个诱因,其中感染是促使心衰患者住院的主要诱因。

急性心衰的病理生理机制包括心肌损伤和坏死、血流动力学障碍、神经内分泌激活和心肾综合征。

基层医疗卫生机构应具有及时识别急性心衰患者并转诊上级医院的能力,并在转诊过程中给予初始无创监测评估和基本治疗、生命支持。

对于以突发呼吸困难为主诉就诊的患者,应尽早确立诊断并开始初步治疗,以缩短治疗时间并尽早转诊。

XXX和NT-proBNP是急性心衰诊断的敏感指标,其水平与心衰的严重程度和预后有关。

3)胸片:可以显示肺部水肿、肺淤血、肺炎、肺不张等情况,对急性心衰的诊断和治疗有重要参考价值。

4)其他检查:如肌钙蛋白、尿素氮、肌酐、电解质、血糖、全血细胞计数、肝功能检查等均有助于评估患者的全身情况和病情严重程度。

3.治疗:急性心衰的治疗应该综合考虑患者的病情和病因,包括药物治疗、支持性治疗、干预治疗等。

1)药物治疗:包括利尿剂、血管扩张剂、正性肌力药、β受体阻滞剂等。

利尿剂是急性心衰治疗的基础,可以减轻肺水肿和体循环淤血,但应注意避免电解质紊乱。

血管扩张剂可以降低心脏前后负荷,减轻心脏负担,但应注意避免低血压。

正性肌力药可以增强心肌收缩力,但应注意避免心律失常。

β受体阻滞剂可以减轻心肌缺血和心肌损伤,但应注意避免低血压和心动过缓。

2)支持性治疗:包括氧疗、机械通气、体位引流、静脉输液等。

氧疗可以改善组织缺氧,但应注意避免氧中毒。

机械通气可以改善呼吸功能,但应注意避免气压伤和感染。

体位引流可以减轻肺水肿和胸腔积液,但应注意避免感染。

静脉输液可以纠正低血容量和电解质紊乱,但应注意避免过度液体负荷和心力衰竭加重。

2019 心力衰竭诊疗规范心力衰竭是一组由于心脏结构或功能异常导致心室充盈或射血能力受损的临床综合征,其主要症状为呼吸困难、乏力和液体潴留。

根据左心室射血分数的不同,心衰可分为LVEF降低的心衰、LVEF中间值的心衰和LVEF保留的心衰。

LVEF 是心衰患者分类的重要指标,也与预后及治疗反应相关。

心衰可分为慢性和急性两种,其中慢性心衰又可分为稳定性和失代偿性。

急性心衰可由心脏急性病变导致。

二、临床评估在评估心衰患者的临床状况时,需要判断心脏病的性质和程度。

这可以通过患者的病史、体格检查、心电图、心脏超声等检查手段来确定。

同时,还需要评估患者的病情严重程度、肺部和外周水肿情况、肝肾功能等指标,以确定治疗方案和预后。

三、治疗方案治疗心衰的方案应根据患者的病情和心衰类型来确定。

对于HFrEF类型的心衰,应采用ACEI/ARB、β受体阻滞剂、醛固酮受体拮抗剂等药物治疗,并结合限制钠盐饮食、控制体重、适度运动等非药物治疗措施。

对于HFpEF和HFmrEF类型的心衰,目前尚无特效药物治疗,主要采用限制液体摄入、控制高血压、纠正心律失常等治疗措施。

四、预后评估心衰的预后评估需要考虑患者的年龄、性别、病史、症状和体征等因素。

同时,还需要评估患者的心功能、左心室射血分数、BNP水平等指标,以确定患者的预后和治疗方案。

对于心衰患者,定期随访和评估是非常重要的,可以及时调整治疗方案,提高生活质量和预后。

病史、症状及体征:详细的病史采集和体格检查可以提供各种心脏疾病的病因线索。

在接诊时,需要评估患者的容量状态和生命体征,监测体重,估测颈静脉压力,了解是否有水肿、夜间阵发性呼吸困难以及端坐呼吸等症状。

心衰的常规检查:1)二维超声心动图及多普勒超声:可以用于诊断心包、心肌或心瓣膜疾病,定量分析心脏结构和功能各指标,区别舒张功能不全和收缩功能不全,估测肺动脉压力,并为评价治疗效果提供客观指标。

左心室射血分数可以反映左心室功能,初始评估心衰或有可疑心衰症状的患者应进行测量。

心力衰竭指南2019解读## HF Guidelines 2019 Interpretation.Introduction.Heart failure (HF) is a complex clinical syndrome characterized by impaired cardiac function and symptoms of congestion or reduced cardiac output. The management of HF has evolved significantly in recent years, with the development of new medications, devices, and therapies. The 2019 Heart Failure Guidelines provide a comprehensive update on the diagnosis, management, and prevention of HF.Key updates in the 2019 Guidelines.The 2019 Guidelines include several important updates from the previous 2013 Guidelines. These updates include:New classification system for HF: The 2019 Guidelines introduce a new classification system for HF that is basedon the patient's ejection fraction (EF). HF is now classified as:Heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF): EF ≤ 40%。

《急性心力衰竭基层诊疗指南(实践版·2019)》要点一、定义急性心力衰竭(心衰)是指心衰症状和体征迅速发生或恶化。

急性左心衰是指急性发作或加重的左心功能异常所致的心肌收缩力明显降低,造成急性心排血量骤降、肺循环压力突然升高、周围循环阻力增加,引起肺循环充血而出现急性肺淤血、肺水肿,以及伴组织、器官灌注不足的心原性休克的一种临床综合征。

二、病因及诱因新发心衰的常见病因为急性心肌坏死和/或损伤与急性血流动力学障碍。

慢性心衰急性失代偿常有一个或多个诱因,如药物治疗缺乏依从性、严重心肌缺血、重症感染、严重的影响血流动力学的各种心律失常、肺栓塞以及肾功能损伤等。

三、诊断、病情评估与转诊(一)诊断1. 诊断流程:急性心衰的诊断流程见图1。

2. 临床表现:根据病情的严重程度表现为劳力性呼吸困难、夜间阵发性呼吸困难、不能平卧、端坐呼吸、烦躁不安、咳嗽并咳出粉红色泡沫痰等。

查体可发现心脏增大、舒张早期或中期奔马律、肺动脉瓣区第二心音亢进、两肺部干湿啰音、体循环淤血体征(颈静脉充盈、肝颈静脉回流征阳性、下肢和骶部水肿、肝肿大、腹腔积液)。

急性肺水肿呼吸频率可达30~50次/min,心率快,心尖部常可闻及奔马律,两肺满布湿啰音和哮鸣音。

心原性休克表现为在血容量充足的情况下存在低血压(收缩压<90mmHg),伴有组织低灌注的表现[尿量<0.5ml·kg-1·h-1甚至无尿、皮肤苍白和发绀、四肢湿冷、意识障碍、血乳酸>2mmol/L、代谢性酸中毒(pH值<7.35)]。

3. 辅助检查:如有条件,所有患者均需急查心电图、X线胸片、利钠肽水平(BNP、NT-proBNP)、肌钙蛋白(cTn)、尿素氮、肌酐、电解质、血糖、全血细胞计数、肝功能。

排除急性心衰诊断采用的界值:BNP<100ng/L、NTproBNP<300ng/L,肾功能不全[肾小球滤过率<60ml·min-1·(1.73m2)-1]时采用NT-proBNP<1200ng/L。

急性左心衰竭临床路径一、急性左心衰竭临床路径标准住院流程(一)适用对象第一诊断为急性左心衰竭(ICD-10:I50.1)。

(二)诊断依据根据根据《中国心力衰竭诊断和治疗指南》(中华医学会心血管病分会,2018年)、《急性心力衰竭院前及院内早期管理建议》(ESC,2015年)、《急、慢性心力衰竭诊断和治疗指南》(ESC,2016年)。

1.临床表现:不同程度的呼吸困难(端坐呼吸或阵发性夜间呼吸困难,重者可出现低灌注症状如四肢湿冷、尿少、神志模糊、头晕。

2.体征:奔马律、肺部啰音(双侧)、外周水肿(双侧),重者脉压窄、低血压。

3.辅助检查:心力衰竭的生化标志物(如BNP或NT-ProBNP)升高,X线胸片可呈肺淤血或肺水肿表现,超声心动图可提示心脏扩大、心功能严重低下,心电图可出现严重心肌缺血、心律失常的客观证据。

(三)治疗方案的选择及依据根据《中国心力衰竭诊断和治疗指南》(中华医学会心血管病分会,2018年)、《急性心力衰竭院前及院内早期管理建议》(ESC,2015年)、《急、慢性心力衰竭诊断和治疗指南》(ESC,2016年)、《心力衰竭合理用药指南》(国家卫生计生委合理用药专家委员会,中国药师协会,2016年)。

1.一般治疗:半卧位或端坐位,必要时吸氧,无创监测包括血氧饱和度、血压、呼吸、尿量及持续心电监测,适当限制液体和钠的入量。

2.药物治疗:(1)应用利尿剂消除肺循环淤血和(或)体循环淤血症状和(或)体征,应用强效袢利尿剂。

(2)血管扩张剂的应用:对于收缩压>90mmHg,可静脉用血管扩张剂。

收缩压>110mmHg,可安全使用,90~110mmHg,密切观察下使用。

(3)正性肌力药物:如伴症状性低血压(≤85mmHg)或心输出量降低伴循环淤血患者可以考虑短期静脉内输入。

(4)血管收缩药物:应用了正性肌力药仍有心源性休克表现或合并显著低血压状态时可应用。

(5)阿片类药物:如吗啡可缓解焦虑和呼吸困难,急性肺水肿患者可谨慎使用。

【基层常见疾病诊疗指南】2019慢性心力衰竭基层诊疗指南(完整版)一、概述(一)定义心力衰竭(心衰)是一种临床综合征,定义为由于任何心脏结构或功能异常导致心室充盈或射血能力受损的一组复杂临床综合征。

其主要临床表现为呼吸困难和乏力(活动耐量受限)以及液体潴留(肺淤血和外周水肿)。

(二)流行病学中国心衰注册登记研究对国内132家医院13 687例心衰患者数据进行分析,心衰患者住院死亡率为4.1%[1]。

国外研究显示,慢性心衰影响全球约2%的成年人口。

心衰的患病率与年龄相关,<60岁人群患病率<2%,而≥75岁人群可>10%。

此外,由于人口的老龄化和对急性心血管疾病的治疗进展,预计在未来20年内,心衰的患病率将增加25%[2]。

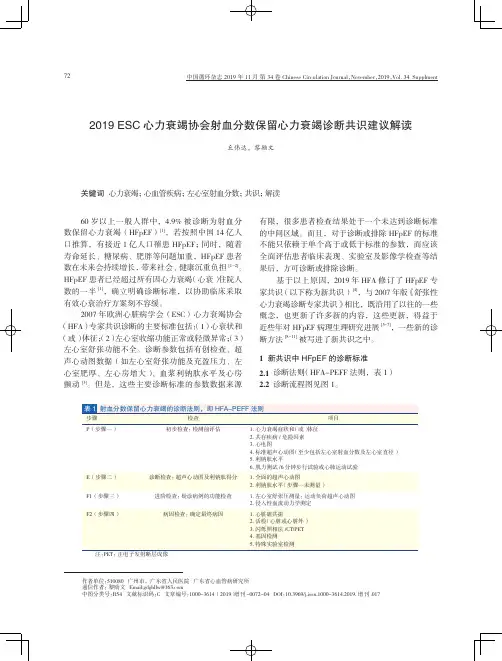

(三)分类及诊断标准依据左心室射血分数(left ventricular ejection fraction, LVEF),将心衰分为射血分数降低的心衰(heart failure with reduced ejection fraction, HFrEF)、射血分数保留的心衰(heart failure with preserved ejection fraction, HFpEF)和射血分数中间值的心衰(heart failure with mid-range ejection fraction, HFmrEF),3种心衰类型的定义见表1[3]。

根据心衰发生的时间、速度、严重程度可分为慢性心衰和急性心衰,在原有慢性心脏疾病基础上逐渐出现心衰症状和体征的为慢性心衰。

慢性心衰症状、体征稳定1个月以上称为稳定性心衰。

慢性稳定性心衰恶化称为失代偿性心衰,如失代偿突然发生则称为急性心衰。

(四)心衰发生、发展的4个阶段根据心衰的发生、发展过程,分为4个阶段[4],各阶段的定义和患者群见表2。

二、病因和发病机制(一)病因及诱因心衰为各种心脏疾病的严重和终末阶段。

由于经济发展水平和地域的不同,引起心衰的主要病因(或病因构成)不尽相同。

《心力衰竭合理用药指南(第2版)》(2019)要点引言心力衰竭(以下简称心衰)是各种心血管事件的最终结果和各种心脏异常的累积效应,最终导致心脏泵功能下降。

心血管患者一旦出现心衰的临床表现,提示预后差。

心衰越重,死亡风险越高。

因此,在面对心衰这种严重的可以致死的疾病时,需要临床医生正确地诊断、准确地评估病情、深刻理解心衰的病理生理机制、及时和恰当地治疗。

1 心力衰竭的概述1.1 定义心衰是多种原因导致心脏结构和(或)功能的异常改变,使心室收缩和(或)舒张功能发生障碍,从而引起的一组复杂的临床综合征,主要表现为呼吸困难、疲乏及液体潴留(肺淤血、体循环淤血及外周水肿)等。

1.2分类根据LVEF,心衰分为射血分数降低的心衰(HFrEF)、射血分数保留的心衰(HFpEF)及射血分数中间值的心衰(HFmrEF),其诊断标准见表1。

1.3分期和分级心衰是慢性、自发进展性疾病,很难根治,但可以预防。

根据心衰发生、发展过程,从心衰的高危因素进展为结构性心脏病,出现心衰症状,直至难治性终末期心衰,分为4个阶段(表2)。

病情一旦进展到下一阶段,难以逆转,心衰的防控重在预防,即:预防从阶段A进展至阶段B,即防止发生结构性心脏病,2017年美国心脏病学会(ACC)/美国心脏协会(AHA)心衰指南更新中推荐对A阶段人群进行利钠肽筛查,接受专业团队的管理和以指南为导向的治疗,预防左室功能障碍(收缩性或舒张性)或新发心衰;预防从阶段B进展至阶段C,即预防出现心衰的症状和体征,这对于已有心脏病的患者尤为重要。

纽约心脏协会(NYHA)心功能分级是临床常用的心功能评估方法(表3)。

NYHA心功能分级与预后密切相关,经过治疗后患者的NYHA心功能分级可在短期内迅速发生变化,可用于判断治疗效果,临床上用于心衰B阶段至D阶段患者的症状评估。

1.4流行病学心衰发病率高、病死率高,已成为21世纪最重要的心血管疾病之一。

1.5 病因及病理生理机制1.5.1 病因原发性心肌损害和异常是引起心衰最主要的病因(表4)。