我国现行的人大代表选举方式

- 格式:pptx

- 大小:172.80 KB

- 文档页数:4

人民代表是怎么选举产生的根据宪法规定,中国人民代表大会是中国工人阶级的先锋队、普通劳动者、农村牧区的牧民、少数民族等,具有广泛代表性的社会组织。

中华人民共和国成立以后,在我国长期实践中,人民代表大会制度逐步完善。

人民代表由选举产生,任期五年。

中国公民在全国和地方各级代表大会上都有权选举自己的国家政权机关负责人和其他国家工作人员。

人民代表大会常务委员会是最高权力机关。

县级以上人民代表大会代表由其下基层代表选举产生,其名额由县、自治县、不设区的市、自治州分别确定,但最多不得超过10个;地市级人民代表大会人大代表名额由县(市)、不设区的市(州)以上城市和民族乡(镇)人民政府所辖的数量3倍以上的部分以及较大乡镇和人口较多的城市郊区至少应有1个;地县级市辖区和民族乡选出的代表不得少于3名。

每一选区都应当有代表若干人至十五人。

一、投票选票由选民直接投票选出,并填写好选票,写完后立即交工作人员收回。

投票必须要在选民登记后三个月内进行,以保证选民投票的真实可靠。

投票开始后要指定专门委员会,负责投票选举工作。

投票站应该设有固定场所举行投票。

投票结束后,选举委员会应当将选票收回,发给不行使选举权和被选举权的选民。

选举结果要在五日内公布,并告知选民和被选举人。

1、选举人和计票人选举人是选民,是人大代表选举工作的主体,由选民选出的代表候选人。

选举人的名额不得少于两名。

选举人的得票数应当等于或者少于应选名额。

选民的选举人名单应当张榜公布。

选民必须要亲自到选区选举委员会或者是指定的大会选举机构报名参选人民代表大会代表,并经其授权主持召开的人民代表会议确认其资格。

计票人是对人民代表进行选举的负责人。

2、登记和选民登记选民登记是保证选举工作顺利进行至关重要的一环。

在选举前,应当进行选民登记。

选民在参加选民登记的时候,要出示身份证或其他有效证件。

选民登记是选民之间进行的一种比较正式的法律关系的书面文件。

选民在参加人民代表的选举时,应当出示本人的身份证件,由人民代表审查其身份条件。

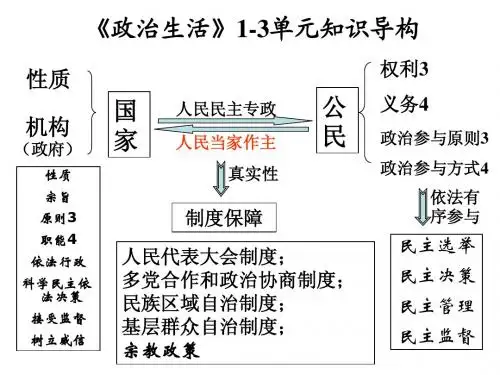

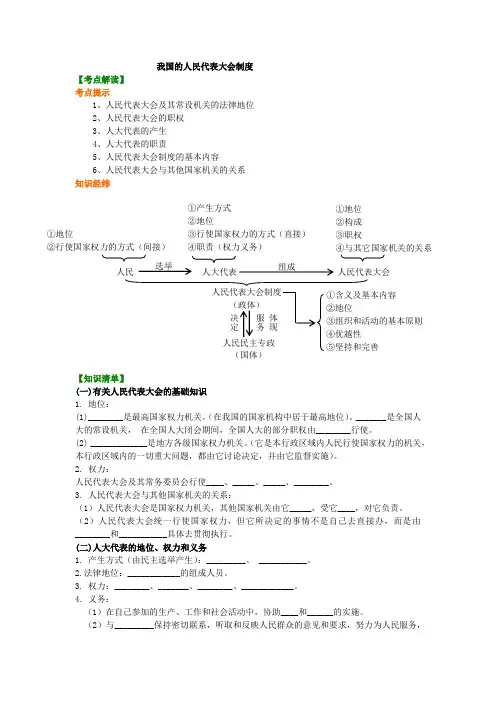

我国的人民代表大会制度【考点解读】考点提示1、人民代表大会及其常设机关的法律地位2、人民代表大会的职权3、人大代表的产生4、人大代表的职责5、人民代表大会制度的基本内容6、人民代表大会与其他国家机关的关系知识经纬【知识清单】(一)有关人民代表大会的基础知识1. 地位:(1)________是最高国家权力机关。

(在我国的国家机构中居于最高地位)。

_______是全国人大的常设机关, 在全国人大闭会期间,全国人大的部分职权由________行使。

(2) _____________是地方各级国家权力机关。

(它是本行政区域内人民行使国家权力的机关,本行政区域内的一切重大问题,都由它讨论决定,并由它监督实施)。

2. 权力:人民代表大会及其常务委员会行使____、_____、_____、________。

3. 人民代表大会与其他国家机关的关系:(1)人民代表大会是国家权力机关,其他国家机关由它_____,受它____,对它负责。

(2)人民代表大会统一行使国家权力,但它所决定的事情不是自己去直接办,而是由________和___________具体去贯彻执行。

(二)人大代表的地位、权力和义务1. 产生方式(由民主选举产生):_________、 ___________。

2.法律地位:____________的组成人员。

3. 权力:________、_______、________、____________。

4.义务:(1)在自己参加的生产、工作和社会活动中,协助____和______的实施。

(2)与_________保持密切联系,听取和反映人民群众的意见和要求,努力为人民服务,①地位 ②行使国家权力的方式(间接) ①产生方式 ②地位 ③行使国家权力的方式(直接)④职责(权力义务) ①地位 ②构成 ③职权 ④与其它国家机关的关系人民 选举 人大代表 组成 人民代表大会(政体) 体现 服务决定 人民民主专政 (国体)①含义及基本内容 ②地位 ③组织和活动的基本原则 ④优越性 ⑤坚持和完善对人民负责,并接受人民监督。

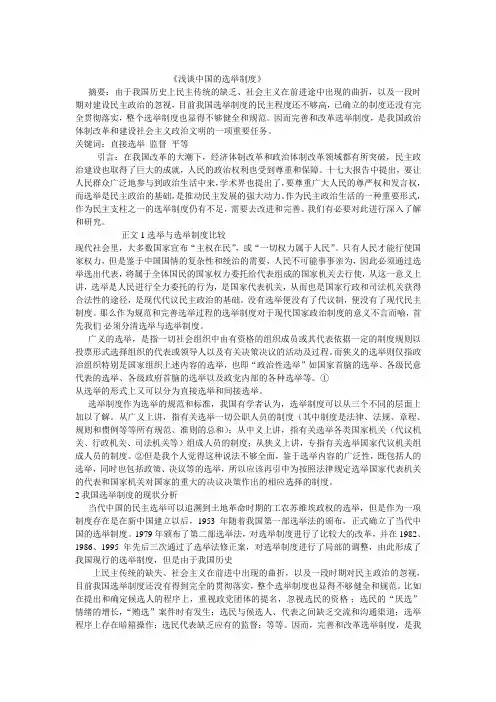

《浅谈中国的选举制度》摘要:由于我国历史上民主传统的缺乏、社会主义在前进途中出现的曲折,以及一段时期对建设民主政治的忽视,目前我国选举制度的民主程度还不够高,已确立的制度还没有完全贯彻落实,整个选举制度也显得不够健全和规范。

因而完善和改革选举制度,是我国政治体制改革和建设社会主义政治文明的一项重要任务。

关键词:直接选举监督平等引言:在我国改革的大潮下,经济体制改革和政治体制改革领域都有所突破,民主政治建设也取得了巨大的成就,人民的政治权利也受到尊重和保障。

十七大报告中提出,要让人民群众广泛地参与到政治生活中来,学术界也提出了,要尊重广大人民的尊严权和发言权,而选举是民主政治的基础,是推动民主发展的强大动力。

作为民主政治生活的一种重要形式,作为民主支柱之一的选举制度仍有不足,需要去改进和完善。

我们有必要对此进行深入了解和研究。

正文 1选举与选举制度比较现代社会里,大多数国家宣布“主权在民”,或“一切权力属于人民”。

只有人民才能行使国家权力,但是鉴于中国国情的复杂性和统治的需要,人民不可能事事亲为,因此必须通过选举选出代表,将属于全体国民的国家权力委托给代表组成的国家机关去行使,从这一意义上讲,选举是人民进行全力委托的行为,是国家代表机关,从而也是国家行政和司法机关获得合法性的途径,是现代代议民主政治的基础。

没有选举便没有了代议制,便没有了现代民主制度。

那么作为规范和完善选举过程的选举制度对于现代国家政治制度的意义不言而喻,首先我们必须分清选举与选举制度。

广义的选举,是指一切社会组织中由有资格的组织成员或其代表依据一定的制度规则以投票形式选择组织的代表或领导人以及有关决策决议的活动及过程。

而狭义的选举则仅指政治组织特别是国家组织上述内容的选举,也即“政治性选举”如国家首脑的选举、各级民意代表的选举、各级政府首脑的选举以及政党内部的各种选举等。

①从选举的形式上又可以分为直接选举和间接选举。

选举制度作为选举的规范和标准,我国有学者认为,选举制度可以从三个不同的层面上加以了解。

人大代表如何产生我国人大代表制度有哪些特点?根据宪法和法律的规定,我国现行的人大代表制度概括地说,主要具有如下特点:1、人大代表由民主选举产生;2、人大代表实行兼职制;3、人大代表实行任期制;4、坚持集体议事原则;5、县级以上人大代表要选举人大常设机关;6、港澳特区的全国人大代表按照"一国两制"的原则开展代表工作和代表活动。

人大代表是怎样产生的?人大代表是由民主选举产生的。

民主选举的方式有两种,一种是由选民直接选举产生,比如县级人大代表、乡镇级人大代表都是由选民直接投票选举,代表候选人得到了法定数量的选票即获得投票选民的过半数的选票,始得当选。

一种是由下一级人民代表大会选举产生,这种选举叫间接选举,比如全国人大代表、省级人大代表和设区的市级人大代表都是分别由下一级人民代表大会选举产生的,代表候选人获得了法定的选票即获得该级人民代表大会全体组成人员过半数的选票始得当选。

这里要注意的是,须获得全体组成人员的过半数的选票,而不是获得参加投票的组成人员过半数的选票。

1988年选举七届全国人大代表时,曾经发过这样一件事,一个自治区选出的全国人大代表中,有5位只获得出席自治区人民代表大会选举会议的代表过半数的选票,而不是应到会的全体代表总数的过半数的选票,因此全国人大常委会代表资格审查委员会审查代表资格时,依法不予确认这5位的代表资格。

什么是人大代表的任期制?人大代表实行任期制有两个意思:1、人大代表任满了法律规定的任期,就要依法进行换届选举。

全国人大代表、省级人大代表、设区市级的人大代表、县级人大代表和乡级人大代表每届五年,到期就要进行换届选举。

2、人大代表在任期之内都有代表的责任和代表职务,人大代表不只是开人民代表大会会议时才有执行职务的责任,闭会期间仍然有执行代表职务的责任。

实行任期制的好处是:1、可以随着社会向前发展,通过换届选举,不断吸收新鲜血液到人大代表队伍中来,使人大代表队伍永葆青春活力,使人民代表大会始终同人民群众保持密切的联系。

2013170013 许晨鹏2013170012 王冠然我国的人大选举制度摘要:人大代表选举制度是人民代表大会制度的重要组成部分,是人民代表大会制度建设的出发点,人大代表选举制度的完善程度直接关系到人民当家作主的程度,关系到人民代表大会的完善程度。

因此,深入研究人大代表选举制度的内涵、历史渊源以及现存问题,可以为人大代表选举制度的不断完善提供理论支持,可以推进社会主义民主政治,进而完善人民代表大会制度,提升人大地位,为我国宪政建设提供必要的制度保证。

关键词:人民代表大会制度;人大代表;选举制度;直接选举一、我国人大代表选举制度的建立和发展新中国的选举制度是在总结新民主主义革命时期革命根据地民主选举的历史经验、学习借鉴苏联社会主义选举制度的基础上建立和发展起来的。

并经过了一个逐步完善的过程。

1、1953 年《选举法》确定的选举制度1952 年底,随着全国政权的巩固和农村土地改革、城市民主改革的完成,新中国开始进入全面的社会主义改造和建设阶段,用普选方式选举产生各级国家政权的条件已基本具备。

1953 年 2 月,中央人民政府委员会根据《共同纲领》提出的原则,通过了《中华人民共和国全国人民代表大会及地方各级人民代表大会选举法》(以下简称《选举法》)。

这部《选举法》是我国第一部社会主义类型的选举法,它根据马列主义、毛泽东思想关于革命政权建设的理论,结合我国当时实际情况,并吸收了革命根据地和苏联等社会主义国家的选举经验,对选举的基本原则、程序和方法作了具体规定,从而确立了新中国的选举制度。

1953 年《选举法》与革命根据地的选举法规和建国初期的各级《各界人民代表会议组织通则》相比较,有了重大进步,制度比较完备:(1)体现了选举权的普遍性。

规定全国人大和地方各级人大由各民族人民用普选方式产生,年满18 周岁的中国公民,不分民族和种族、性别、职业、社会出身、宗教信仰、财产状况和居住年限,均有选举权和被选举权。

我国各级人大代表的选举方式是我国各级人大代表的选举方式是一项重要的政治活动,直接关系到人大代表的合法性和民主性。

为了确保代表选举的公正、公开和民主,我国在选举方式上制定了一系列的法规和规定。

首先,我们需要知道我国人大代表的选举是分为两个层次的,即基层选举和全国选举。

基层选举就是在各级基层人大代表中选出一定数量的候选人,再通过全国人大代表的选举,最终产生人大代表。

这种层层推荐、竞选的方式,确保了代表的合法性和代表性。

在基层选举中,普通公民可以通过多种方式参与选举,包括通过推举、竞选和选民评议等方式。

其中,推举是一种重要的选举方式,可以通过群众提名、团体推荐等方式,将合适的候选人推荐给选民。

竞选则是指公民自愿参选并进行竞争,通过展示自己的能力和政治观点争取选民的支持。

选民评议是一种通过调查、讨论等方式,评估候选人的个人品德、政治观点和工作表现等,再决定是否选举他们为代表。

在全国选举中,各级基层人大代表通过多轮投票的方式,选举出若干名候选人进入下一轮选举。

全国人大代表通过秘密投票的方式,最终选举出代表。

这种多轮投票的方式,有利于在选举过程中筛选出具有较高支持度和领导能力的代表。

为了确保选举的公正和透明,我国还制定了一系列相关法律和制度。

例如,选举法规定了选举的基本原则和程序,明确了选民的权利和义务,保障了选举的公平性和合法性。

选举监督制度则是在选举过程中设置了监督机构和监督程序,确保选举的公正和透明。

选举过程中还设立了监票员、候选人代表和监察员等,保证选举的公正性和真实性。

此外,在我国的人大代表选举中,还有一些特殊的选举方式。

例如,少数民族代表的选举采取的是按人口比例选举的方式,确保少数民族在人大中得到充分代表。

港澳地区代表的选举采取的是间接选举的方式,由特定的选举委员会选举产生。

这些特殊的选举方式,在维护地区利益和民族团结方面起到了积极的作用。

总的来说,我国各级人大代表的选举方式是多种多样的,包括基层选举和全国选举,通过推举、竞选和选民评议等多种方式,确保代表的合法性和民主性。

《选举法》的主要内容新修改的《选举法》共12章57条第一章总则1. 规定了制定选举法的依据(选举法第一条)。

2.规定了我国人大代表的选举方式:(选举法第二条、第五条)。

直接选举的代表是县乡代表,而全国、省、市的代表采用间接选举的方式。

解放军的代表的选举按军队代表选举办法选举。

3.规定了选民选举权利被选举权的资格条件(选举法第三条、第四条)。

4.规定了我国人大代表结构的要求,突别注重代表的广泛性(选举法第三条)。

5.规定了选举经费的来源(选举法第七条):“列入财政预算,由国库被。

”第二章选举机构新修改的选举法增加了第二章选举机构为专章。

这一章规定了选举机构的产生、职责和回避。

1.全国、省、自治区、直辖市、设区的市、自治州不设选举委员会,其代表的选举工作由同级人大常委会主持。

不设区的市、市辖区、县、自治县设立选举委员会,其组成人员由本级人大常委会任命;乡、民族乡、镇的选举委员会的组成人员由不设区的市、市辖区、县、自治县的人大常委会任命。

(选举法第九条第一款)。

2.选举委员会应履行七大职责(选举法第十条)。

3.对选举委员会组成人员的回避进行了规定:“选举委员会的组成人员为代表候选人的应当辞去选举委员会的职务。

”(选举法第九条第二款)第三章地方各级人民代表大会代表名额这一章对地方各级人大代表的名额和代表名额的分配的原则、办法进行了规定。

第四章全国人民代表大会代表名额这一章,对全国人大代表的名额和代表名额的分配原则、办法进行了规定。

第五章各少数民族的选举此章专对少数民族的代表名额和代表名额的分配原则、办法及选举作出了特别规定。

选举法第二十一条规定:“有少数民族聚居的不设区的市、市辖区、县、乡、民族乡、镇的人民代表大会代表的产生,按照当地的民族关系和居住状况,各少数民族选民可以单独选举或者联合选举。

”第六章选区划分这一章对选区划分的原则和方法进行了规定。

1.选区划分的原则:①各选区每一代表所代表的人口数应当大体相等。

选举制度是人民当家作主的实现途径作者:滕修福来源:《人大研究》2024年第08期全国人民代表大会成立70周年,也是现行选举法颁布45周年。

回溯选举法的制定和修正历程,以及不断完善的人大代表选举原则,对于新时代坚持和完善人民代表大会制度,践行和发展全过程人民民主,具有十分重要的现实意义。

选举法的两次制定及七次修正1949年9月21日至30日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平召开。

其间9月29日会议通过的具有临时宪法性质的《中国人民政治协商会议共同纲领》(简称《共同纲领》)第十二条明确:“各级人民代表大会由人民用普选方法产生之。

”1952年,中共中央根据《共同纲领》的精神和国内外形势,及时提出了召开各级人民代表大会和起草宪法、选举法等法律的建议,得到了各方面的广泛赞同。

中央人民政府委员会成立宪法和选举法起草委员会,广泛征求意见。

1953年2月11日,中央人民政府委员会第二十二次会议通过了新中国第一部选举法——《中华人民共和国全国人民代表大会及地方各级人民代表大会选举法》(简称“第一部选举法”)。

邓小平同志在草案说明中指出:“在选举法草案中,贯穿着一个总的精神,就是根据中国当前的具体情况,规定一个真正民主的选举制度。

”1978年12月,党的十一届三中全会召开,我国进入到改革开放和社会主义现代化建设新时期,我国的人大代表选举制度得到了进一步确立和完善。

1979年7月,五届全国人大二次会议重新制定通过了现行《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》(简称“现行选举法”或“第二部选举法”“选举法”)。

改革开放和社会主义现代化建设新时期,选举法历经了五次修正,分别是1982年、1986年、1995年、2004年、2010年。

2012年11月,党的十八大召开,标志着我国进入中国特色社会主义新时代。

2015年6月22日,中共中央转发《中共全国人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的若干意见》。

简析我国人民代表大会制度的缺陷以及改革人民代表大会制度是我国的根本政治制度,在我国的民主建设中发挥着极为重要的作用,自1954年第一届人大到今日第十一届人大,虽然历经曲折,但毫无疑问的是,人民代表大会制度始终发挥着重要的作用。

随着经济、社会的发展,我国现今面临着越来越复杂的环境,人民代表大会制度所承担的任务比以往的任何一个时期都要重。

而且,随着社会的发展人民代表大会制度越来越显示出其缺陷。

接下来,将简析人民代表大会制度的缺陷。

第一,公民选举权并没有得到完全的发挥,选举程序中对被选举人了解不足。

尽管宪法明确规定我国公民享受选举权与被选举权,但是从目前来看,有部分可以行使选举权的公民对人大代表选举表示仅是一个程序上的形式上的选举,甚至有部分选民对选举人大代表这一政治参与表示冷漠。

同时在选举过程中,虽有规定被选举人应当使选民了解,但显然,有较多数的选民并不了解候选人情况,包括才能和品德。

由此选举出的人大代表素质可想而知。

第二,人大代表名额的确定和分配尚缺少科学标准、规范的方法和固定的程序,分配代表名额的随意性大,选举时间也不固定。

我国人口众多,自然需要选出更多的人民代表,但是接近3000名的人大代表创世界之最。

同时又由于我国人大代表名额的确定和分配主要是由人大常委会提出,缺少科学标准、规范的方法等,因而不可避免地产生了名额分配与现实需要的误差问题。

第三,代表素质参差不齐,盲目强调城乡人大代表按比例选举导致代表素质低下。

通过观察人大代表的原职业,可以看出具有专业能力的人大代表人数较少,使得代表议事能力不足,人大商议国是的功能减弱。

而片面强调城乡人大代表按比例选举则过分突出人大代表的代表性,而忽视了代表的能力。

使得表面看来人大代表的来源扩大,但实际上却导致了本应强调的议事和监督能力削弱。

第四,代表人数过大。

众所周知,我国人大代表人数是世界之最,如此之多的代表在行使国家权力,决定国家和地方重大事宜时,不便于组织开会以及辩论。

论扩大直接选举的范围本文所讲的直接选举是指人民直接选出国家代议机关代表的选举活动。

直接选举在形式上无疑比间接选举更能体现民主性。

中国虽然随着社会经济政治等环境的改变对选举法进行了四次修改,但是直接选举范围仍然只是停留在县(区)乡(镇)两级,这种规定受到了学者乃至社会的质疑。

一、现行法律对选举制度的规定分析在我国的人大选举中,既有直接选举,又有间接选举。

全国人民代表大会代表是由多层次的间接选举选出的,县级人民代表大会代表是直接选举产生的,再由县级人民代表大会选举代表产生省级人民代表,省级人民代表大会选举产生全国人民代表。

而在一些实行市管县或者自治州的地方,县级人民代表大会还不能选举产生省级人民代表大会代表,而只能选举产生市或自治州的人民代表后,再由市或州的人民代表大会选举产生省级人民代表,中间又多了一层。

①较之法律规定时,现阶段我国社会各个方面都发生了巨大的变化,作为上层建筑的法律规定也应当作出适当的调整和修改。

现行关于直接选举的法律规定在实践当中,一些弊端逐渐暴露出来,主要表现在:1,过多层次的间接选举不能很好的顺应人民主权原则的要求,使人民的代表没有紧密的联系人民。

随着选举层次的提高,人民只能选举出自己的代表来选举上级的人大代表,选举环节增加后所选出的代表难以再保证会代表人民的意愿,甚至可能违背了人民的初衷。

2,出现了”选举虚设”,”选举参与率低”的现象。

一方面,使得原本那些政治意识强烈而渴望行使选举权的公民对选举只能保持一种观望的态度,会逐渐失去政治热情;另一方面,原本政治意识淡薄的公民得不到教育,公民的政治素质会处于停滞不前的状态。

3,容易出现贿选现象。

由于高层次的间接选举相对于直接选举来说是由小部分人民代表进行的,相应的受到控制的可能性要大些,候选人只要进行贿赂或者恫吓一小部分人就可以当选,有些地方甚至出现了”以钱买权”的现象。

二、扩大直接选举范围的必要性(一)有深厚的理论基础1,它有马克思主义民主理论的依据。

我国选举的组织与程序尽管基本原则构成选举制度的基础和前提,但这些民主化韵选举原则能否真正实现,却与选举程序关系极大。

在一定意义上,选举程序甚至是落实选举原则的关键。

根据我国选举法及其他有关法律的规定,在我国,选举程序主要包括以下几方面:(一)选举的组织根据有关法律的规定,我国主持选举工作的组织有两种:一是在实行间接选举的地方,如全国人大,省、自治区、直辖市的人大,设区的市和自治州的人大,由人大常委会主持本级人大代表的选举工作;二是在实行直接选举的地方,设立选举委员会主持本级人大代表的选举。

(二)划分选区和选民登记选区是指以一定数量的人口为基础进行直接选举、产生人大代表的区域,也是人大代表联系选民开展活动的基本单位。

在我国直接选举的地方,即在不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇,其人大代表的名额分配到各个选区,由选民按选区直接投票选举。

在划分选区过程中,必须遵循从具体情况出发,便于选民行使权利,便于代表联系选民和接受选民监督的原则。

因此,现行选举法规定,选区可以按居住状况划分,也可以按生产单位、事业单位、工作单位划分。

选民登记是对选民资格的法律认可,是关系到公民是否有选举权和被选举权以及是否能行使选举权的重大问题。

根据我国选举法的规定,凡年满18周岁没有被剥夺政治权利的我国公民都应列入选民名单。

(三)代表候选人的提出代表候选人的提出是民主选举的基础环节,是能否充分发扬民主、选好人民代表的关键。

根据我国选举法的规定,全国和地方各级人民代表大会代表的候选人,按照选区或者选举单位提名产生。

而且选举法规定,选民或者代表10人以上联名可以推荐代表候选人,各政党、各人民团体,可以联合或者单独推荐代表候选人。

具体说来包括两个层次:一是在实行直接选举的单位,代表候选人由选区的选民和各政党、各人民团体提名推荐。

选举委员会汇总后,在选举日的15天以前公布,并在该选区的各选民小组反复酝酿、讨论、协商,根据多数选民的意见,确定正式代表候选人名单,在选举日的5天以前公布。

直接选举与间接选举和等额选举与差额选举都是民主选举的具体形式,它们各有优点和局限。

下面,就从它们的法律含义、我国的法律规定等角度对它们的特点进行归纳和阐述。

一、直接选举与间接选举的含义和不同特点(一)直接选举与间接选举的含义直接选举与间接选举两者是相对而言的。

直接选举是“间接选举”的对称。

它是指国家代表机关代表或某些国家机关领导人由选民直接投票选举产生的选举方式。

我国宪法和法律规定,不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇的人大代表,由选民直接选举,简称“县、乡直接选举。

”也就是说,在我国,直接选举是选民通过投票等方式,直接选举人民代表。

直接选举方式适用于县、区、乡、镇人民代表大会代表的选举。

在国外,大多数资本主义国家的众议员,有些国家的总统(如德国、爱尔兰),由全国选民直接选举产生。

间接选举是“直接选举”的对称。

选举国家代表机关代表或国家机关领导人员时,先由选民选出代表或选举人、代表团,再由代表或选举人、代表团投票选举的选举方式。

如我国全国人大代表,省、自治区、直辖市、设区的市、自治州的人大代表,都由下一级人民代表大会选举,这是间接选举。

也就是说,在我国,间接选举是上一级人民代表大会的代表由下一级人民代表大会通过间接方式选举产生的制度。

间接选举主要适用于县级以上各级人民代表大会代表的选举、同级军队人大代表的选举和特别行政区全国人大代表的选举。

在国外,大多数资本主义国家的参议院(上院)议员由间接选举产生。

美国总统的选举也是间接选举。

直接选举与间接选举的含义可用下图示意:直接选举:选民→代表;间接选举:代表→上一级人大代表和领导人(二)我国直接选举与间接选举的法律规定1.关于直接选举的法律规定(1)直接选举的选举权和被选举权:中华人民共和国年满18周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况和居住期限,都有选举权和被选举权。

被判处有期徒刑、拘役、管制而没有被剥夺政治权利的;被羁押,正在受侦查、起诉、审判,检察院或者法院没有决定停止当事人行使选举权利的;正在取保候审或者被监视居住的;正在被劳动教养的;正在受拘留处分的人员,享有选举权和被选举权。

选人大代表为什么我没有参与

我国采取直接选举与间接选举相结合的方式选举各级人大代表,把直接选举的范围确定在县乡两级,是同我国现实的经济与社会发展条件相适应的,有利于国家的稳定和现代化建设。

就是说,我国之所以现在还不能实行各级人大代表全部的直接选举,是由我国目前的国情决定的。

在相当长的一个时期,直接选举和间接选举相结合的原则还是适用的。

随着我国经济、政治、文化和社会事业的发展以及广大人民群众民主意识的提高,直接选举的范围也将会逐步扩大。

需要有步骤地推进社会主义民主政治建设。

直接选举是指人大代表由选区选民直接投票选举产生。

我国县级(包括县、自治县、不设区的市和市辖区)人大代表、乡级(包括乡、民族乡和镇)人大代表,采取直接选举的办法产生。

具体做法是,将县和乡两级行政区域划分为若干选区,由选区的选民直接投票分别选举产生这两级人大代表。

由于行使选举权利的主体是广大选民,因而把这种由选民直接投票选举代表的方式称为直接选举。

间接选举是指人大代表由下一级人大选举产生。

全国人大代表、省级(包括省、自治区、直辖市)人大代表、设区的市和自治州人大代表采用间接选举的办法产生。

具体做法是,这三级人大分别由下一级人民代表大会开会选举产生上一级人大代表。

由于行使选举权利的是人大代表,选出的代表对

应于选民已经隔了一层或者几层,因而这种由人民代表大会选举上一级人大代表的方式称为间接选举。

国家领导人是怎样选举产生的?全国人大常委会法工委官员详解全过程3月15日上午,出席十一届全国人大一次会议第五次全体会议的2967名全国人大代表汇集人民大会堂,选举新一届国家机构领导人。

“国家领导人由全国人民代表大会选举或决定,体现了国家一切权力属于人民的宪法精神。

”全国人大常委会法制工作委员会国家法室主任陈斯喜表示。

他向记者介绍了宪法和相关法律关于选举和决定国家机构领导人员的规定。

选举任免国家机构领导人员,是各级人大及其常委会决定和免除国家机构领导人员和其他重要工作人员(统称“领导人员”)的一项重要职权,是各级人民代表大会作为国家权力机关的必然要求和重要体现,是人民当家做主的重要制度保证,是人民代表大会制度的重要特点之一。

选举任免的人员范围和方式人大及其常委会行使对国家机构主要领导人员的选举任免权,是国家政权人民性的重要体现。

宪法第二条规定:“中华人民共和国的一切权力属于人民。

”人民当家做主,最根本的是掌握国家权力。

凡行使国家权力、负责管理涉及人民切身权益的机关,只有经过人民授权,由人民通过直接或间接的方式产生,才能体现人民当家做主。

各级人民代表大会是由人民选举产生的人大代表所组成的,是人民的代表机关,各级人大常委会是本级人大的常设机关,由人大及其常委会掌握对国家机构主要领导人员的选举任免权,充分体现了国家政权的人民性,表明各国家机构所行使的权力都是人民授权的,因此,必须为人民谋利益,向人民负责,受人民监督。

哪些国家机构领导人员应由人大及其常委会选举任免?由于各级国家政权机构的设置有所不同而有所不同。

根据宪法和有关法律规定,全国人大有权选举和罢免的范围是:全国人大常委会组成人员(即委员长、副委员长、秘书长和委员),国家主席、副主席,中央军事委员会主席,最高法院院长和最高检察院检察长;全国人大有权决定任命和罢免的范围是:国务院总理、副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长、人民银行行长,中央军事委员会其他组织人员(即副主席和委员)。

高考频度:★★★★★难易程度:★★★☆☆采用什么样的选举方式,在不同时期不同地区是不同的,这是因为A.选举方式的选择受人的心理因素的制约B.选举方式的选择受社会政治制度的制约C.选举方式的选择受地理环境的制约D.选举方式的选择受社会经济制度、物质生活条件、选民的文化水平的制约1.选择选举方式的主要依据(1)采取什么样的选举方式,在不同时期、不同地区,要根据社会经济制度、物质生活条件、选民的文化水平等具体条件来确定。

(2)选举方式的选举必须体现国家性质,并与经济发展、社会进步状况相适应。

2.我国目前的选举方式(1)改革开放以来,顺应社会进步与经济发展的要求,我国将直接选举人大代表的范围由新中国成立初期的乡镇一级扩大到县级,并普遍实行差额选举。

(2)我国是人民民主专政的社会主义国家,要采用符合广大人民根本利益的选举方式。

根据我国处于社会主义初级阶段的基本国情,面对人口众多、幅员辽阔、发展很不平衡的状况,我国采用直接选举与间接选举相结合的选举方式。

3.目前我国的选举类型(1)人大代表的选举。

人民代表大会制度是中国根本的政治制度,因此,在中国,各级人民代表大会代表的选举就是中国最重要的国家选举活动。

(2)国家主席的选举。

按照宪法的规定,中华人民共和国主席、副主席由全国人民代表大会选举。

有选举权和被选举权的年满45周岁的中华人民共和国公民,可以被选为中华人民共和国国家主席、副主席。

(3)地方领导人的选举。

在中国,地方领导人的选举包括各级地方政府正、副职领导人的选举和县级以上人民法院正、副院长,人民检察院正、副检察长的选举。

(4)补缺选举。

全国和地方各级人民代表大会每届任期中,如果出现代表或由他选举产生的领导人因调职、撤换、罢免、辞职、死亡等原因出现空缺时,须进行缺额增补选举,这就是补缺选举。

(5)预选。

1979年选举法对直接选举中确定正式代表候选人规定了预选的方式。

1986年修改选举法时,考虑到一些地方选民集中起来比较困难,搞预选会增加选举的工作量,因此删去了预选的规定。

【问题提出与解析思路】直接选举与间接选举和等额选举与差额选举都是民主选举的具体形式,它们各有优点和局限。

下面,就从它们的法律含义、我国的法律规定等角度对它们的特点进行归纳和阐述。

【问题解析】一、直接选举与间接选举的含义和不同特点(一)直接选举与间接选举的含义直接选举与间接选举两者是相对而言的。

直接选举是“间接选举”的对称。

它是指国家代表机关代表或某些国家机关领导人由选民直接投票选举产生的选举方式。

我国宪法和法律规定,不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇的人大代表,由选民直接选举,简称“县、乡直接选举。

”也就是说,在我国,直接选举是选民通过投票等方式,直接选举人民代表。

直接选举方式适用于县、区、乡、镇人民代表大会代表的选举。

在国外,大多数资本主义国家的众议员,有些国家的总统(如德国、爱尔兰),由全国选民直接选举产生。

间接选举是“直接选举”的对称。

选举国家代表机关代表或国家机关领导人员时,先由选民选出代表或选举人、代表团,再由代表或选举人、代表团投票选举的选举方式。

如我国全国人大代表,省、自治区、直辖市、设区的市、自治州的人大代表,都由下一级人民代表大会选举,这是间接选举。

也就是说,在我国,间接选举是上一级人民代表大会的代表由下一级人民代表大会通过间接方式选举产生的制度。

间接选举主要适用于县级以上各级人民代表大会代表的选举、同级军队人大代表的选举和特别行政区全国人大代表的选举。

在国外,大多数资本主义国家的参议院(上院)议员由间接选举产生。

美国总统的选举也是间接选举。

直接选举与间接选举的含义可用下图示意:直接选举:选民→代表;间接选举:代表→上一级人大代表和领导人(二)我国直接选举与间接选举的法律规定1.关于直接选举的法律规定(1)直接选举的选举权和被选举权:中华人民共和国年满18周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况和居住期限,都有选举权和被选举权。