强对流天气中尺度分析-龙利民 共66页

- 格式:ppt

- 大小:30.31 MB

- 文档页数:66

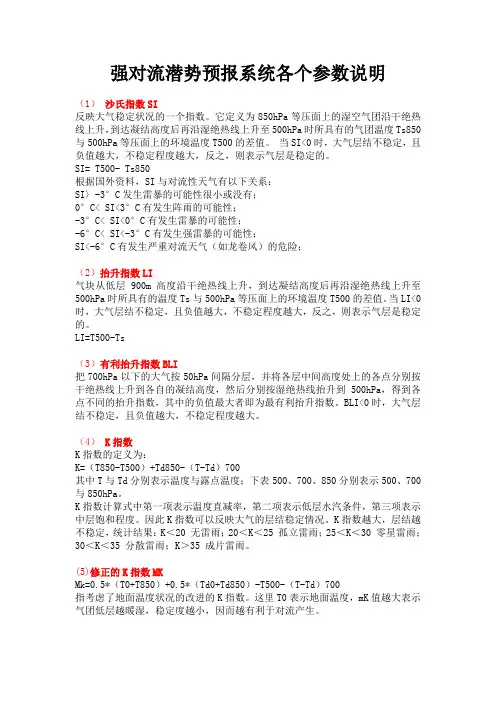

强对流潜势预报系统各个参数说明(1)沙氏指数SI反映大气稳定状况的一个指数。

它定义为850hPa等压面上的湿空气团沿干绝热线上升,到达凝结高度后再沿湿绝热线上升至500hPa时所具有的气团温度Ts850与500hPa等压面上的环境温度T500的差值。

当SI<0时,大气层结不稳定,且负值越大,不稳定程度越大,反之,则表示气层是稳定的。

SI= T500- Ts850根据国外资料,SI与对流性天气有以下关系:SI〉-3°C发生雷暴的可能性很小或没有;0°C< SI<3°C有发生阵雨的可能性;-3°C< SI<0°C有发生雷暴的可能性;-6°C< SI<-3°C有发生强雷暴的可能性;SI<-6°C有发生严重对流天气(如龙卷风)的危险;(2)抬升指数LI气块从低层900m高度沿干绝热线上升,到达凝结高度后再沿湿绝热线上升至500hPa时所具有的温度Ts与500hPa等压面上的环境温度T500的差值。

当LI<0时,大气层结不稳定,且负值越大,不稳定程度越大,反之,则表示气层是稳定的。

LI=T500-Ts(3)有利抬升指数BLI把700hPa以下的大气按50hPa间隔分层,并将各层中间高度处上的各点分别按干绝热线上升到各自的凝结高度,然后分别按湿绝热线抬升到500hPa,得到各点不同的抬升指数,其中的负值最大者即为最有利抬升指数。

BLI<0时,大气层结不稳定,且负值越大,不稳定程度越大。

(4) K指数K指数的定义为:K=(T850-T500)+Td850-(T-Td)700其中T与Td分别表示温度与露点温度;下表500、700、850分别表示500、700与850hPa。

K指数计算式中第一项表示温度直减率,第二项表示低层水汽条件,第三项表示中层饱和程度。

因此K指数可以反映大气的层结稳定情况。

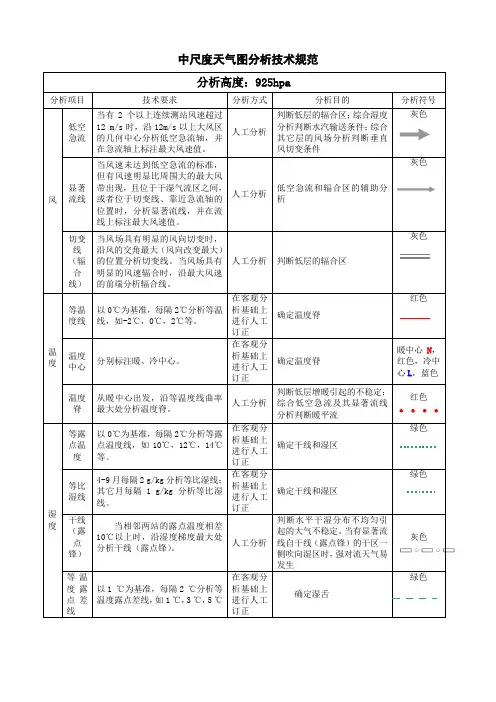

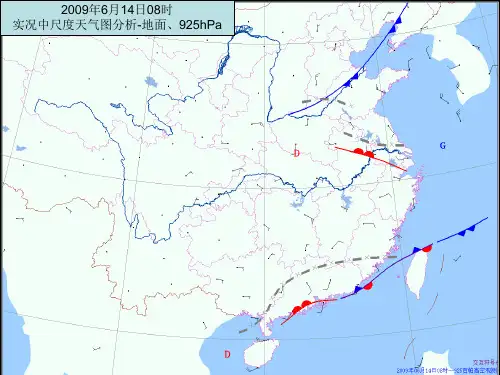

中尺度天气图分析技术规范分析高度:925hpa分析项目技术要求分析方式分析目的分析符号风低空急流当有2个以上连续测站风速超过12 m/s时,沿12m/s以上大风区的几何中心分析低空急流轴,并在急流轴上标注最大风速值。

人工分析判断低层的辐合区;综合湿度分析判断水汽输送条件;综合其它层的风场分析判断垂直风切变条件灰色显著流线当风速未达到低空急流的标准,但有风速明显比周围大的最大风带出现,且位于干湿气流区之间,或者位于切变线、靠近急流轴的位置时,分析显著流线,并在流线上标注最大风速值。

人工分析低空急流和辐合区的辅助分析灰色切变线(辐合线)当风场具有明显的风向切变时,沿风的交角最大(风向改变最大)的位置分析切变线。

当风场具有明显的风速辐合时,沿最大风速的前端分析辐合线。

人工分析判断低层的辐合区灰色温度等温度线以0℃为基准,每隔2℃分析等温线,如-2℃,0℃,2℃等。

在客观分析基础上进行人工订正确定温度脊红色温度中心分别标注暖、冷中心。

在客观分析基础上进行人工订正确定温度脊暖中心N,红色,冷中心L,蓝色温度脊从暖中心出发,沿等温度线曲率最大处分析温度脊。

人工分析判断低层增暖引起的不稳定;综合低空急流及其显著流线分析判断暖平流红色湿度等露点温度以0℃为基准,每隔2℃分析等露点温度线,如10℃,12℃,14℃等。

在客观分析基础上进行人工订正确定干线和湿区绿色等比湿线4-9月每隔2 g/kg分析等比湿线;其它月每隔 1 g/kg分析等比湿线。

在客观分析基础上进行人工订正确定干线和湿区绿色干线(露点锋)当相邻两站的露点温度相差10℃以上时,沿湿度梯度最大处分析干线(露点锋)。

人工分析判断水平干湿分布不均匀引起的大气不稳定。

当有显著流线自干线(露点锋)的干区一侧吹向湿区时,强对流天气易发生灰色等温度露点差线以1 ℃为基准,每隔2 ℃分析等温度露点差线,如1 ℃,3 ℃,5 ℃在客观分析基础上进行人工订正确定湿舌绿色湿舌当温度露点差(T-Td)小于或等于5℃, 或相对湿度(RH)超过70%时,分析湿舌人工分析判断低层的显著湿区;综合低空急流和显著流线判断水汽输送条件绿色850hpa风低空急流当有2个以上连续测站风速超过12 m/s时,沿12m/s以上大风区的几何中心分析低空急流轴,并在急流轴上标注最大风速值。

农业灾害研究2020,10(6):93-96,102西藏拉萨市一次强对流天气过程中尺度及预报失误分析奚 凤,代华光,余燕群,卓 玛,丹增诺布,旦增冉珍西藏自治区气象局气象台,西藏拉萨 850000摘要 利用常规气象观测资料、区域自动站资料、FY—4卫星云图资料、拉萨多普勒雷达资料,对2020年7月9日20∶00发生在拉萨及其周边的异地强对流天气的环流背景、动力和热力条件、中尺度系统和雷达特征进行了分析,并进行数值预报检验以及预报失误原因分析。

结果表明:(1)夏季预报中,需要多考虑较有利的大尺度环流背景下激发的中小尺度系统的发生发展;(2)此次拉萨强降水为高空槽东移过程中携带的冷空气与低纬度低压前的西南暖湿气流在拉萨上空交绥的过程中激发了中尺度对流系统,中尺度对流系统的强度和移动路径以及地面辐合线是预报此次强降水、局部大雨落区的关键因素;(3)数值预报产品虽已成为天气预报日常业务中的重要参考资料,但西藏强降水多是由中小尺度系统以及地形因素引起的,因此预报能力有较大误差;(4)多普勒雷达组合反射率以及卫星云图的发展变化对西藏短时强降水系统的发生发展提供重要参考;(5)对于强降水的预报,数值预报很难报出落区和量级;(6)低空强烈的水汽辐合是暴雨发生的主要原因,暴雨发生前的不稳定能量为暴雨的发生提供有利的热力条件。

拉萨位于高原东坡(河谷地带),有地形的阻挡和加热作用,是大气不稳定能量聚集地。

关键词 青藏高原;强对流;不稳定能量;预报失误;位涡中图分类号:P458.2;P412.25 文章标识码:A 文章编号:2095–3305(2020)06–093–04DOI:10.19383/ki.nyzhyj.2020.06.043青藏高原地区的环境变化对高原以及周边其他地区人类的生存环境和经济发展可产生非常重要的影响。

许多学者从气候特征、大尺度环流分类、物理量诊断和数值模拟等方面对青藏高原边缘地区发生的暴雨做了大量的研究工作,为提高暴雨的预报水平打下了坚实的基础[1~18]。

2017年4月广西北部一次强对流天气中尺度分析

陆秋霖;黄荣;农孟松;翟丽萍;刘日胜

【期刊名称】《气象研究与应用》

【年(卷),期】2017(038)002

【摘要】利用常规探测资料、多普勒天气雷达资料等对2017年4月20-21日发生在广西北部的一次强对流天气进行中尺度分析,对其雷达特征及强对流形成的原因进行分析和研究.结果表明:此次强对流天气是受南支槽、切变线和地面冷空气的共同影响产生的,存在上干冷、下暖湿的不稳定层结,地面辐合线配合西南气流的加强触发不稳定能量,在雷达图像上有中层径向辐合、“列车效应”等信息,对强对流监测有较好的指示意义.

【总页数】4页(P18-21)

【作者】陆秋霖;黄荣;农孟松;翟丽萍;刘日胜

【作者单位】玉林市气象局,玉林,537000;广西区气象台,南宁,530022;广西区气象台,南宁,530022;广西区气象台,南宁,530022;广西区气象台,南宁,530022

【正文语种】中文

【中图分类】P458.2

【相关文献】

1.影响湖南的一次强对流天气的中尺度分析 [J], 曾欣;胡夏初;汪洪;朱劲

2.一次强对流天气的中尺度分析 [J], 叶爱芬

3.深圳一次强对流天气的中尺度分析 [J], 孙晓铃

4.青藏高原东侧边坡地区一次强对流天气过程中尺度分析 [J], 万占鑫; 肖万有; 乔戈; 任桂萍; 马宁

5.河南省一次致灾强对流天气的中尺度分析 [J], 王金兰;陈红霞;段中夏;乔雨

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中国短时强对流天气的若干环境参数特征分析中国短时强对流天气的若干环境参数特征分析摘要:短时强对流天气是一类突发剧烈的天气现象,对人类活动和社会经济带来严重影响。

通过对中国短时强对流天气的若干环境参数进行分析,可以更好地理解其形成机制和发展规律,并为天气预警和防灾减灾工作提供科学依据。

本文通过对中国短时强对流天气的环境参数特征进行分析,发现了其在华东地区的常见特征,并探讨了其与环流系统和地形的关系。

关键词:短时强对流天气;环境参数;特征分析;华东地区;环流系统;地形一、引言短时强对流天气是气象灾害中的重要组成部分,以其突发性、剧烈性、短时性和局地性等特点,给人类社会活动和经济发展带来了巨大的不利影响。

因此,对短时强对流天气的形成机制和发展规律进行深入研究,可以为天气预警和防灾减灾提供重要依据。

二、方法和数据本文以中国短时强对流天气的环境参数为研究对象,通过获取和分析大量的气象观测数据和模拟数据,揭示其特征和影响因素。

具体的环境参数包括:温度、温度递减率、湿度、湿度递减率、风速、风向、气压等。

三、短时强对流天气的环境参数特征1. 温度特征短时强对流天气的温度特征表现为:低层温度相对较高,上升运动引起的对流开展最为活跃,暖湿气流垂直运动,利于云团的产生和发展。

2. 湿度特征在短时强对流天气过程中,湿度是影响其形成和发展的重要因素。

湿度特征表现为:较高的湿度与稳定层和不稳定层的结合,以及较大的湿度递减率,有利于对流云团的发展。

3. 风速和风向特征短时强对流天气的风速和风向特征表现为:较高的风速和明显的风速递减率,以及风向的变化。

这些特征往往与局地地形和环流系统有关。

四、环流系统和地形对短时强对流天气影响的分析短时强对流天气的形成离不开环流系统和地形的影响。

例如,在华东地区,常常出现夏季大陆性高压和海洋性低压相互作用的强对流天气过程。

此外,地形的起伏和山脉的屏障作用也会导致短时强对流天气的发生和变化。

五、结论与展望通过本文对中国短时强对流天气的若干环境参数特征的分析,可以得出以下结论:1. 短时强对流天气的温度、湿度、风速和风向等环境参数特征对其形成和发展具有重要影响。

关于强对流天气预报的信息化分析摘要近几年,灾害性天气变得愈来愈频繁,愈来愈剧烈,对我国工农业生产和人民生活造成很大不利影响。

作为天气预报的重要组成部分之一,强对流天气是较为复杂、难以预测且影响广泛的恶劣天气,到达地面常常伴随雷电、大风、短时强降水等灾害性天气,造成严重的气象灾害。

因此,我国的气象工作者还要针对这方面的问题,加强研究,提高自身的业务能力,明确强对流天气发生前的机制,并掌握预报工作的要点,提高强对流天气分析和预报能力。

关键词强对流;天气预报;几点思考前言强对流天气是发生在对流云系或单体对流云块中,在气象上属于中小尺度天气系统。

这种天气的水平尺度一般小于200公里,有的仅有几公里。

这种天气破坏力很强,它是气象灾害中历时短、天气剧烈、破坏性强的灾害性天气。

1 强对流天气的特点强对流天气是气象学上所指的发生突然、移动迅速、天气剧烈、破坏力极大的灾害性天气,主要有雷雨大风、冰雹、龙卷风、局部强降雨等。

强对流天气发生于中小尺度天气系统,空间尺度小,一般水平范围大约在十几公里至二三百公里,有的水平范围只有几十米至十几公里。

其生命史短暂并带有明显的突发性,约为一小时至十几小时,较短的仅有几分钟至一小时。

强对流天气来临时,经常伴随着电闪雷鸣、风大雨急等恶劣天气,致使房屋倒毁,庄稼树木受到摧残,电信交通受损,甚至造成人员伤亡等[1]。

2 关于强对流天气预报方法2.1 配料法为主的强对流潜势预报方法在强对流预报中,引入对强对流形成关键物理因子的诊断分析,优于常用的天气分型方法,如在实际预报中,实际天气形势与典型天气型不一致时仍可能出现强对流,这是因为天气形势的演变只是为强对流的形成提供大尺度的背景,而强对流是否发生取决于其形成的内在物理机制。

陶诗言先生将这种基于暴雨等强对流天气物理机制认识基础上,通过分析关键物理因子互相配合和演变过程的预报方法形象概括总结为“配料法”。

2.2 T-lnP图分析T-lnP图对于强對流天气的分析具有良好的指示意义,一般K指数大于35℃,层结就相当不稳定。

中国东部夏季中尺度对流系统和中尺度对流涡旋的

特征的开题报告

中尺度对流系统和对流涡旋(MCSs)是一种在中国东部夏季经常发生的重要天气现象。

它们通常表现为一系列的雷暴云团,持续几个小时甚至一整天,为当地带来大雨、冰雹、强风等极端天气,对农业、交通运输等活动造成严重影响。

本研究将探讨中国东部夏季MCSs的形成和演变机制,以及它们的空间分布、时间变化和特征。

具体研究内容包括:

1. 利用全国多站点自动气象站的观测数据和雷达数据,对中国东部夏季MCSs进行统计分析,得到它们的时空分布特征、季节分布特征、持续时间等基本特征。

2. 利用中尺度数值模式和气象学理论,分析MCSs的发生机制、演变过程和天气效应。

探讨地形、水汽输送、锋面、热力和动力等因素对MCSs的影响。

3. 对MCSs中的对流涡旋进行识别和分类,并分析它们的特征和形成机制。

探讨对流涡旋与MCSs之间的相互作用和影响。

预期研究成果包括:

1. 揭示中国东部夏季MCSs的形成和演变机制,对地方政府和公众提供天气预警和防灾减灾决策支持。

2. 建立MCSs的识别方法和分类体系,为雷达观测和数值预报提供技术支持。

3. 研究典型MCSs事件及其形成机制,为深入探讨短时强降水和严重天气形成机理提供理论支持。

甘肃科技G ansuSci enceandTechnol ogy第39卷第8期2023年8月V ol .39N o.8A ug.20231引言强对流天气是指直径超过2cm 的冰雹、超过17m /s的对流性直线型阵风、任何级别的发生在陆地上的龙卷和超过20m m /h的短时强降水[1]。

其中,冰雹是甘肃省主要灾害性天气之一,危害程度仅次于旱灾,位居气象灾害第二[2],强对流天气引发的灾害已严重威胁人民群众的生命财产安全[3]。

强对流天气发生于中小尺度天气系统,空间尺度小,生命史短,但突发性强,天气剧烈,并常伴有狂风、骤雨,对农业生产和人民生命财产安全造成的破坏性极大,提高强对流天气的短时临近预报预警准确率,能有效预防或减轻其带来的危害,这也是预报业务中的重点和难点,近年来国内强对流天气业务预报水平已得到显著提升[4]。

张掖市地处甘肃省西北部,河西走廊中段,处于青藏高原与内蒙古高原的过渡地带,南枕祁连山,北依合黎山、龙首山。

河西走廊雷暴的发生往往伴随着其他天气现象,包括阵雨、大风、扬沙、沙暴和冰雹等,最多伴随的天气现象为阵雨,概率超过55%,其次是大风和扬沙[5]。

河西走廊夏季冰雹天气是仅次于干旱、大风沙尘暴的高影响灾害性天气,强对流天气的精准预报具有极大难度[6]。

文章利用常规气象观测资料、卫星云图、雷达图及Ecm wf _t hi n数值模式,对2021年6月6日和8日河西走廊中部连续两次出现的强对流天气过程进行对比分析,完善一些短时量化指标判据,从而在强对流天气的短时临近预报预警中起到积极的作用,由此为防灾减灾提供更为可靠的参考依据[7]。

2天气实况及灾情2021年,河西走廊中部强对流天气频繁,冰雹次数达近五年之最。

共出现强对流20次,冰雹天气3次,仅6月6日和8日河西走廊中部连续两次出现强对流天气过程,所辖6个县区都出现了不同程度的雷雨大风或冰雹天气,其中6月6日下午河西走廊中部出现一次雷暴大风、冰雹、短时强降水天气,14时40分—16时先后在肃南裕固族自治县、临泽县、高台县局部地方出现冰雹天气,冰雹最大直径约1~2cm ,出现在临泽县丹霞地质公园,16时—17时高台县罗城镇常丰村1小时降水量11.9m m ,达到河西地区短时强降水标准(1小时降水量≥10.0m m );共计78站出现大风,最大风速出现在甘州平山湖(27m /s ,10级),其中7级大风29站,8级大风35站,9级大风11站,10级大风3站。

一次强对流天气的中尺度对流系统和雷达回波特征分析作者:方鹏曾妮李佳佳胡建龙来源:《农业灾害研究》2019年第06期摘要利用FY-2F卫星TBB资料、多普勒雷达资料及常规气象观测资料等,对2018年3月30日发生在安顺的一次強对流天气进行分析。

结果表明,此次过程的中尺度对流系统是由3个对流单体合并生成,其伸展高度较高,发展强盛,生命史在8 h左右,当云顶亮温TBB50 dBZ的强回波伸展到-20℃层高度以上,预示着产生强冰雹的可能性大。

关键词强对流;弓形回波;中尺度对流单体中图分类号:P458.12 文献标识码:A 文章编号:2095-3305(2019)06-067-02DOI: 10.19383/ki.nyzhyj.2019.06.023Analysis on Mesoscale Convective System and Radar Echo Characteristics of a Strong Convective WeatherFANG Penget al(Puding County Meteorological Bureau,Puding,Guizhou 562100)Abstract By using the data of FY-2F satellite TBB,Doppler radar and conventional meteorological observation,a severe convective weather in Anshun on March 30,2018 was analyzed.The results showed that the mesoscale convective system in this process was formed by the combination of three convective monomers,with high extension height,strong development and a life history of about 8 hours. When the cloud top bright temperature (TBB) was less than -48℃,it was possible to generate strong convective weather. Bow echo indicated the coming of thunderstorm and gale. There were bounded weak echo areas in the lower layer,strong echo overhang in the upperlayer and strong echo with the reflectivity over 50 dBZ extending above -20℃ in the upper layer,which indicated the possibility of producing strong hail.Key words Strong convection;Bow echo;Mesoscale convective cell强对流天气具有发生突然、移动迅速、天气剧烈等特点,常给人们的生产生活、农业生产等带来严重的损害,因此有大量的气象科研者对各种强对流天气的特点和成因等进行分析。

多尺度资料在强对流天气预报中的应用[摘要]:气象灾害大多是由于自然因素造成,是人类无法防治无法避免的。

随着近年来越来越多的气象灾害伴随着大量的人员伤亡,让人惋惜,同时严重的气象灾害往往容易直接给国民经济带来很大损失。

鉴于强对流气象灾害对于国民经济的损失巨大,很有必要采取更好的措施对于强对流天气进行预测,多尺度资料在强对流天气的预报中正好能发挥十分积极的作用。

本文将对各种强对流气象灾害进行介绍,并且分析其带来的国民经济损失,并且探讨多尺度资料在强对流天气预报中的应用。

[关键词]:强对流天气多尺度资料预报一、我国强对流气象灾害概况1.干旱、洪涝灾害我国幅员辽阔,地理面积广阔,然而在我国领土范围内南北两地的气候差异是较大的。

一直以来,南方降雨都较为充沛,而北方经常面临着降雨量不够,干旱少雨的气候环境。

由于这样的气候环境影响,经常发生南方产生洪涝灾害而北方却干旱缺水,虽说南水北调工程对于这样的情况有一定程度的缓解,但南水北调的水资源多用于生活用水,对于农业灌溉需要的大量水源仍然是北方区域的难题。

2.低温冷冻及高温酷暑灾害低温冷冻伤害通常是指农作物在生长发育期间,在重要的成长阶段遭遇比实际要求低的气温状况,使得农作物出现发育迟缓、生长缓慢等现象,严重时会造成农作物大量减产。

在我国的南方范围,很多城市每年夏天都会遭受时间长温度极高的一段十分难耐的日子,尤其是长江中下游地区这种情况发生的更多,正因为如此,南京、武汉、重庆等城市素有“火炉”之称。

随着温室效应的影响,全球气温还在不断升高,这使得这种酷暑的情况还在不断加强。

3.台风灾害我国是世界上少有的遭受台风最严重的国家之一,台风过境,对于城市的摧毁以及对于人员的伤亡难以想象。

在我国的沿海城市,例如江浙地带,还有台湾、香港等海港城市,从每年的6月开始会陆续有台风登陆,台风席卷的地带,会以极快的速度迅速对当地的房屋车辆、路面上的公共基础设施造成无法逆转的摧毁,同时还会造成很大的人员伤亡。

2017年4月广西北部一次强对流天气中尺度分析陆秋霖;黄荣;农孟松;翟丽萍;刘日胜【摘要】利用常规探测资料、多普勒天气雷达资料等对2017年4月20-21日发生在广西北部的一次强对流天气进行中尺度分析,对其雷达特征及强对流形成的原因进行分析和研究.结果表明:此次强对流天气是受南支槽、切变线和地面冷空气的共同影响产生的,存在上干冷、下暖湿的不稳定层结,地面辐合线配合西南气流的加强触发不稳定能量,在雷达图像上有中层径向辐合、“列车效应”等信息,对强对流监测有较好的指示意义.【期刊名称】《气象研究与应用》【年(卷),期】2017(038)002【总页数】4页(P18-21)【关键词】大风;短时强降水;中层径向辐合;列车效应【作者】陆秋霖;黄荣;农孟松;翟丽萍;刘日胜【作者单位】玉林市气象局,玉林,537000;广西区气象台,南宁,530022;广西区气象台,南宁,530022;广西区气象台,南宁,530022;广西区气象台,南宁,530022【正文语种】中文【中图分类】P458.2强对流天气包括冰雹、雷暴、大风、短时强降水等,是广西主要气象灾害之一,它对人们生命财产安全造成了严重的威胁。

由于强对流天气具有生命史短、局地性强等特点,故其预报难度很大。

国内许多学者[1-7]通过常规高空、地面观测资料等对强对流天气进行了中尺度分析,对其环流背景及形成原因进行了分析和研究。

农孟松[8]等对广西一次飑线大风天气进行跟踪及监测预警,发现雷达图上中层径向辐合、反射率因子核心和中层风速大值区降低对地面大风有较好的指示意义。

本文利用常规高空、地面观测资料及雷达资料等,对2017年4月20日20时—21日20时广西北部的一次强对流天气进行中尺度分析,探讨强对流天气雷达回波演变特征及其发生发展的环境场和触发条件,以期为今后此类天气过程的短临预警工作提供一些有益的帮助。

2017年4月20 日20时—21日20时,受南支槽、切变线和地面冷空气的共同影响,广西北部出现了一次短时强降水,同时伴有雷暴大风、局地小冰雹等强对流天气,造成了树木倒伏、局地内涝、山体滑坡等次生灾害。