古代汉语复习资料(二)

- 格式:doc

- 大小:71.50 KB

- 文档页数:9

文选第三课《论语》八章一、字:脩—修,芸—耘,反→返,归—馈,知→智,塗→途。

二、虚词:1 、盍:“何不”的合音字“盍各言尔志?”之:(取独)“德之不脩,学之不讲”,“道之不行”,“君子之仕”。

2 、且:(连词“而且”)“不义而富且贵”。

3 、焉:“又何加焉”(“于之”),“则将焉用彼相矣”(疑问代词)4 、也:“丘也闻有国有家者”(句中语气词,表停顿)5 、夫:“君子疾夫舍曰”(指示代词,那个)“夫如是”(句首语气词表提示议论)“今夫颛臾”(与“今”组成固定结构相当于一个发语词。

)6 、“予与尔言”:“予”,我,代词。

“与”,介词。

7 、諸:“遇诸途”,“之于”的合音字。

8 、亟:“亟失时”,副词,屡次。

9 、其:“如之何其废之”:语气副词,加强反问语气。

三、实词:1 、侍:“颜渊季路侍.”:在尊长者旁边陪伴侍候。

2 、講:“学之不讲.”:研究、讨论。

3 、“不愤.不启.,不悱不发.”:“愤”,憋闷、郁积。

“启”,开导。

“发”启发。

4 、饭.疏食..:“饭”吃(动)。

疏食:粗粮。

5 、子适.卫,冉有仆.:“适”,“到…去”。

“仆”指驾车的人。

6 、庶.矣哉:“庶”,众,指人多。

7 、无乃尔是过.矣(动,责备)且尔言过.矣(形,错误)是谁之过.与:(名,过错)8 、相:“将焉用彼相.矣”:扶助盲人走路的人(名)。

“相.夫子”,辅佐,(动)。

9 、陈.力就列:“陈”,陈列,摆出来。

“列”,位、职务。

10、萧墙之内:指宫内。

国君宫门内的矮墙,叫萧墙。

11、有事.于颛臾:战争。

12、有国.有家.:“国”,诸侯统治的区域:“家”,大夫统治的区域。

13、岁不我与.:在一起(动)。

14、归孔子豚.:小猪。

15、时其亡.:不在。

16、亟失时.:时机。

17、吾将仕.也:动词,做官。

18、子路从.而后.:“从”跟随:“后”,动词,走在后面。

19、四体不勤.:“四体”,四肢:“勤”辛劳、劳苦。

20杀鸡为黍.:做粘黄米饭。

名词解释1、近体诗近体诗又称今体诗或格律诗,就是一种讲究平仄、对仗与押韵得汉族诗歌体裁。

为有别于古体诗而有近体之名。

指唐代形成得格律诗体。

在近体诗篇中句数、字数、平仄、押韵都有严格得限制。

最本质得特点就是讲究平仄。

2、注疏:注:东汉以后对经典得注解、《文选注》→狭义;各种类型注解→广义。

疏:在注得基础上进一步作注,既解释正义也解释前人注解。

3、传:解说经文字词、阐明其大义得注解。

4、笺:对传文进行补充订正得一种注释。

笺得本义就是小竹片,古人用笺随时记下心得体会,以备参考、5、正义:解释经传而得其正义。

6、章句:章句就就是“离章辨句”得意思。

其特点就是,除了对古书作逐词解释外,还要说明句意与全章大意,分析句法,辨明篇章结构等、7、集解:①选取各家注解中可取得地方,有时也会把自己得解释加进去;②为原书补充材料,或阐发原书思想。

8、《论语》:《论语》由孔子弟子及再传弟子编写而成、记录孔子及其弟子言论得语录体散文集。

较为集中地反映了孔子得思想,就是儒家学派得经典著作之一、9、《广韵》:全称《大宋重修广韵》,就是北宋时代官修得一部韵书,由陈彭年、丘雍编修。

《广韵》就是中国现存得一部重要韵书。

9、《尔雅》:《尔雅》就是辞书之祖。

收集了比较丰富得古代汉语词汇。

《尔雅》就是第一部词典,指“雅言",即在语音、词汇与语法等方面都合乎规范得标准语。

《尔雅》得意思就是接近、符合雅言,即以雅正之言解释古语词、方言词,使之近于规范。

10、诗经:就是我国第一部诗歌总集,在春秋时称诗或诗三百,到汉武帝时罢黜百家,独尊儒术,才有了诗经之称。

《诗经》按音乐得不同,分编为“风”“雅"“颂”三类。

“风"就是带有地方色彩得音乐,也称“国风”,就是诗经得精华。

“雅"就是周王朝直接统治得音乐,即王畿之乐。

颂就是宗庙祭祀得乐歌。

《诗经》得艺术特点:1、反映现实生活,干预现实政治得创作倾向。

2。

运用赋比兴得表现手法——赋直接描绘抒情与铺叙。

名词解释1、近体诗近体诗又称今体诗或格律诗,就是一种讲究平仄、对仗与押韵得汉族诗歌体裁。

为有别于古体诗而有近体之名。

指唐代形成得格律诗体。

在近体诗篇中句数、字数、平仄、押韵都有严格得限制。

最本质得特点就是讲究平仄。

2、注疏:注:东汉以后对经典得注解、《文选注》→狭义;各种类型注解→广义。

疏:在注得基础上进一步作注,既解释正义也解释前人注解。

3、传:解说经文字词、阐明其大义得注解。

4、笺:对传文进行补充订正得一种注释。

笺得本义就是小竹片,古人用笺随时记下心得体会,以备参考、5、正义:解释经传而得其正义。

6、章句:章句就就是“离章辨句”得意思。

其特点就是,除了对古书作逐词解释外,还要说明句意与全章大意,分析句法,辨明篇章结构等、7、集解:①选取各家注解中可取得地方,有时也会把自己得解释加进去;②为原书补充材料,或阐发原书思想。

8、《论语》:《论语》由孔子弟子及再传弟子编写而成、记录孔子及其弟子言论得语录体散文集。

较为集中地反映了孔子得思想,就是儒家学派得经典著作之一、9、《广韵》:全称《大宋重修广韵》,就是北宋时代官修得一部韵书,由陈彭年、丘雍编修。

《广韵》就是中国现存得一部重要韵书。

9、《尔雅》:《尔雅》就是辞书之祖。

收集了比较丰富得古代汉语词汇。

《尔雅》就是第一部词典,指“雅言",即在语音、词汇与语法等方面都合乎规范得标准语。

《尔雅》得意思就是接近、符合雅言,即以雅正之言解释古语词、方言词,使之近于规范。

10、诗经:就是我国第一部诗歌总集,在春秋时称诗或诗三百,到汉武帝时罢黜百家,独尊儒术,才有了诗经之称。

《诗经》按音乐得不同,分编为“风”“雅"“颂”三类。

“风"就是带有地方色彩得音乐,也称“国风”,就是诗经得精华。

“雅"就是周王朝直接统治得音乐,即王畿之乐。

颂就是宗庙祭祀得乐歌。

《诗经》得艺术特点:1.反映现实生活,干预现实政治得创作倾向。

2。

运用赋比兴得表现手法——赋直接描绘抒情与铺叙。

古代汉语2复习材料1、宾语前置:是语文上的一种写作手法,一般在初二开始学习。

都包括:否定句中代词宾语前置、疑问句中代词宾语前置等。

①疑问句宾语前置——在疑问句中,疑问代词作宾语,宾语一般放在谓语之前。

如:沛公安在?(《鸿门宴》)②否定句宾语前置——在否定句中,如代词作宾语,则宾语前置。

如:三岁贯汝,莫我肯顾。

(《硕鼠》)③叙述句宾语前置——叙述句宾语前置,一般用“之、是”等助词作标记。

如:唯命是从。

④介词宾语前置——把介词宾语移到介词之前,起强调作用。

(注:一般出现在疑问句中)如:何以言之?(《赤壁之战》)⑤方位词宾语前置。

如:沛公北向坐;张良西向坐。

(《鸿门宴》)2、状语后置:现代汉语中状语置于谓语之前,若置于谓语之后便是补语。

但在文言文中,处于补语的成分往往要以状语来理解。

①用介词“于”组成的介宾短语在文言文中大都处在补语的位置,译成现代汉语时,除少数仍作补语外,大多数都要移到动词前作状语。

如:青,取之于蓝,而青于蓝。

(荀子《劝学》)②介词“以”组成的介宾短语,在今译时,一般都作状语。

如:具告以事。

(《史记·项羽本纪》)③还有一种介词“乎”组成的介宾短语在补语位置时,在翻译时,可视情况而定其成分。

如:生乎吾前,其闻道也固先乎吾。

(韩愈《师说》)3、谓语前置:古代汉语的一些句子,谓语在主语之前,称之为谓语前置。

有两种句子里谓语前置的现象比较多见。

(1 )表示疑问的句子。

如:何哉,尔所谓达者?(2 )表示感叹的句子。

如:贤哉,回也!就叫作词类活用。

如“从左右,皆肘之”。

句中的“肘”是名词,在此临时用作动词,意为“用肘撞”。

4、词类的活用:有些词可以按照一定的表达习惯而灵活运用,在句子中临时改变它的词性和基本功能,这种现象5、使动用法:是指谓语动词具有“使宾语怎么样”的意思。

6、动词的活用:(1 )不及物动词的使动用法:不及物动词本来不带宾语,如果带上宾语时,一般是用作使动,表示主语使宾语发生该动词所表示的动作或行为。

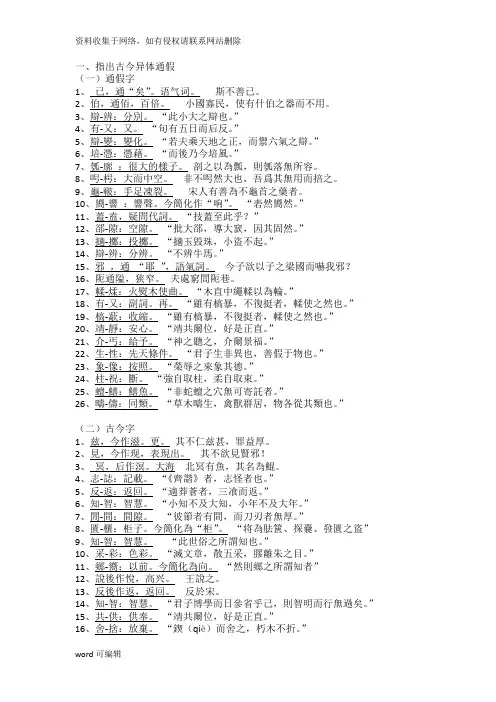

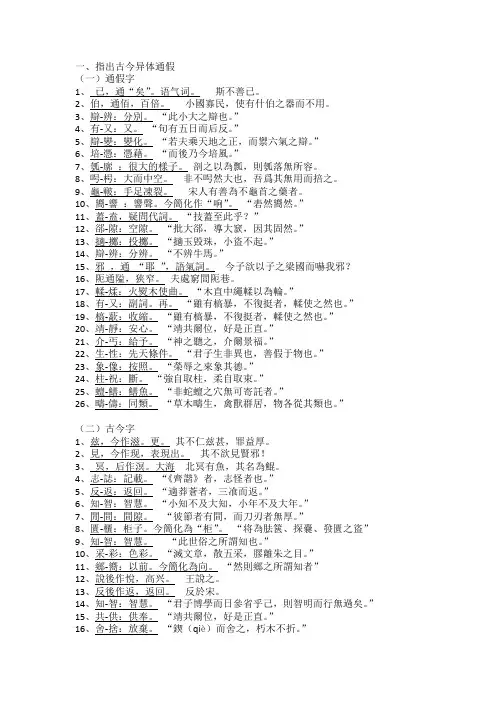

一、指出古今异体通假(一)通假字1、已,通“矣”。

语气词。

斯不善已。

2、伯,通佰,百倍。

小國寡民,使有什伯之器而不用。

3、辯-辨:分別。

“此小大之辯也。

”4、有-又:又。

“旬有五日而后反。

”5、辯-變:變化。

“若夫乘天地之正,而禦六氣之辯。

”6、培-憑:憑藉。

“而後乃今培風。

”7、瓠-廓:很大的樣子。

剖之以為瓢,則瓠落無所容。

8、呺-枵:大而中空。

非不呺然大也,吾爲其無用而掊之。

9、龜-皸:手足凍裂。

宋人有善為不龜首之藥者。

10、嚮-響:響聲。

今簡化作“响”。

“砉然嚮然。

”11、蓋-盍,疑問代詞。

“技蓋至此乎?”12、郤-隙:空隙。

“批大郤,導大窾,因其固然。

”13、擿-擲:投擲。

“擿玉毀珠,小盜不起。

”14、辯-辨:分辨。

“不辨牛馬。

”15、邪,通“耶”,語氣詞。

今子欲以子之梁國而嚇我邪?16、阨通隘,狭窄。

夫處窮閭阨巷。

17、輮-煣:火熨木使曲。

“木直中繩輮以為輪。

”18、有-又:副詞。

再。

“雖有槁暴,不復挺者,輮使之然也。

”19、槁-藃:收縮。

“雖有槁暴,不復挺者,輮使之然也。

”20、靖-靜:安心。

“靖共爾位,好是正直。

”21、介-丐:給予。

“神之聽之,介爾景福。

”22、生-性:先天條件。

“君子生非異也,善假于物也。

”23、象-像:按照。

“榮辱之來象其德。

”24、柱-祝:斷。

“強自取柱,柔自取束。

”25、蟺-鱔:鱔魚。

“非蛇蟺之穴無可寄託者。

”26、疇-儔:同類。

“草木疇生,禽獸群居,物各從其類也。

”(二)古今字1、兹,今作滋。

更。

其不仁兹甚,罪益厚。

2、見,今作现,表現出。

其不欲見賢邪!3、冥,后作溟。

大海北冥有魚,其名為鯤。

4、志-誌:記載。

“《齊諧》者,志怪者也。

”5、反-返:返回。

“適莽蒼者,三飡而返。

”6、知-智:智慧。

“小知不及大知,小年不及大年。

”7、閒-間:間隙。

“彼節者有間,而刀刃者無厚。

”8、匱-櫃:柜子。

今簡化為“柜”。

“将為胠篋、探嚢、發匱之盜”9、知-智:智慧。

“此世俗之所謂知也。

古代汉语第二册期末复习资料2021级秘书学期末复习材料古代汉语学习资料一、《墨子-非攻》1、文章重点今有一人,入人园圃,�`其桃李,�\���t非之,上�檎�者得�t�P之。

此何也?以��人自利也。

今,假�O�B�~“假如”。

非,非难、责备。

得,得到,这里指捕获。

此何也?判�嗑涑R�活用法:解��原因。

�@�e是它的�g文形式。

至攘人犬豕�a豚者,其不�x又甚入人�@圃�`桃李。

是何故也?以亏人愈多,攘,�`取。

其不�x又甚(于)入人�@圃。

甚,超�^、�龠^v.。

愈,更加,程度加深。

其不仁兹甚,罪益厚。

至入人�诰牵�取人�R牛者,其不仁又甚攘人犬豕(sh?)�a豚。

苟亏人愈多,其不仁兹甚,罪益厚。

��,通?滋?,更。

益,?溢?古今字。

厚:这里当?重?讲。

�冢�牢亏:使动用法,使……亏。

苟:假如至杀不辜人也,�L其衣裘,取戈剑者,其不义又甚入人栏厩,取人马牛。

辜,罪。

�L,同��、拖。

古代汉语第二册期末复习资料第1��(共38��)2021级秘书学期末复习材料此何故也?以其亏人愈多。

苟亏人愈多,其不仁兹甚矣,罪益厚。

当此,天下之君子皆知而非之,谓之不义。

今至大为攻国,则弗知非,从而誉之,谓之义。

此可谓知义与不义之别乎?�亩��u之,�B�~?而?�B接�����釉~。

杀一人谓之不义,必有一死罪矣,若以此说往,杀十人十重不义,必有十死罪矣;杀百人百重不义,必有百死罪矣。

若以此�f往,若,假�O�B�~;往,此��是推��下去,��是��?去?引申的用法。

当此,天下之君子皆知而非之,谓之不义。

今至大为不义,攻国,则弗知非,从而誉之,谓之义。

��此,�Υ恕�情不知其不义也,故书其言以遗後世。

若知其不义也,夫奚说书其不义以遗後世哉?情, �\、实在。

肯定�Z�飧痹~。

情、�\,音近通用。

情不知,确实不知道。

故,�B�~,因此。

其言,指攻��之言��。

以,�B�~。

夫奚�f,究竟怎麽解��。

奚,疑��代�~作�钫Z。

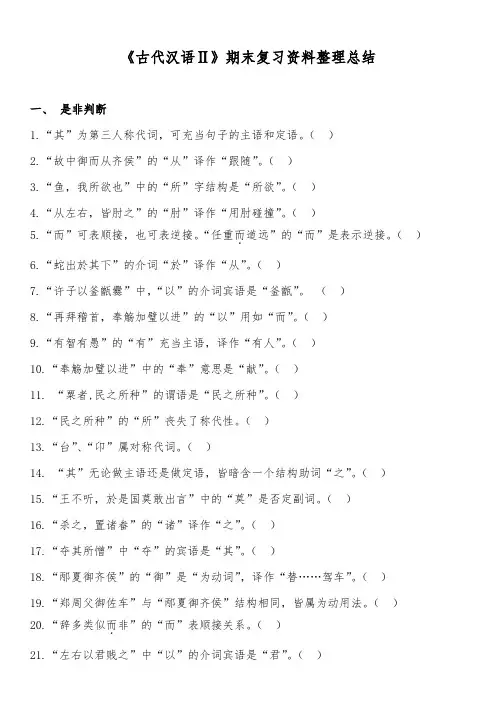

《古代汉语Ⅱ》期末复习资料整理总结一、是非判断1.“其”为第三人称代词,可充当句子的主语和定语。

()2.“故中御而从齐侯”的“从”译作“跟随”。

()3.“鱼,我所欲也”中的“所”字结构是“所欲”。

()4.“从左右,皆肘之”的“肘”译作“用肘碰撞”。

()5.“而”可表顺接,也可表逆接。

“任重而.道远”的“而”是表示逆接。

()6.“蛇出於其下”的介词“於”译作“从”。

()7.“许子以釜甑爨”中,“以”的介词宾语是“釜甑”。

()8.“再拜稽首,奉觞加璧以进”的“以”用如“而”。

()9.“有智有愚”的“有”充当主语,译作“有人”。

()10.“奉觞加璧以进”中的“奉”意思是“献”。

()11. “粟者,民之所种”的谓语是“民之所种”。

()12.“民之所种”的“所”丧失了称代性。

()13.“台”、“卬”属对称代词。

()14. “其”无论做主语还是做定语,皆暗含一个结构助词“之”。

()15.“王不听,於是国莫敢出言”中的“莫”是否定副词。

()16.“杀之,置诸畚”的“诸”译作“之”。

()17.“夺其所憎”中“夺”的宾语是“其”。

()18.“邴夏御齐侯”的“御”是“为动词”,译作“替……驾车”。

()19.“郑周父御佐车”与“邴夏御齐侯”结构相同,皆属为动用法。

()20.“辞多类似而.非”的“而”表顺接关系。

()21.“左右以君贱之”中“以”的介词宾语是“君”。

()22.“此车一人殿之,可以集事”的“集”可译作“成功”。

()23.“押韵”的“韵”包含韵头、韵腹和韵尾。

()24. 近代黄侃将上古声纽的数量定为二十个。

()25.“不虞君之涉吾地也”的“之”的功用是取消句子的独立性。

()26.“今或闻(扶苏)无罪,二世杀之”的“或”充任全句主语。

()27.“昭王南征而不复,寡人是问”的前置宾语为“寡人”。

()28.“昭王之不復,君其问诸水滨”的“其”为语气副词,译作“还是”。

()29.“岂不榖是为”的介词宾语是“不榖”。

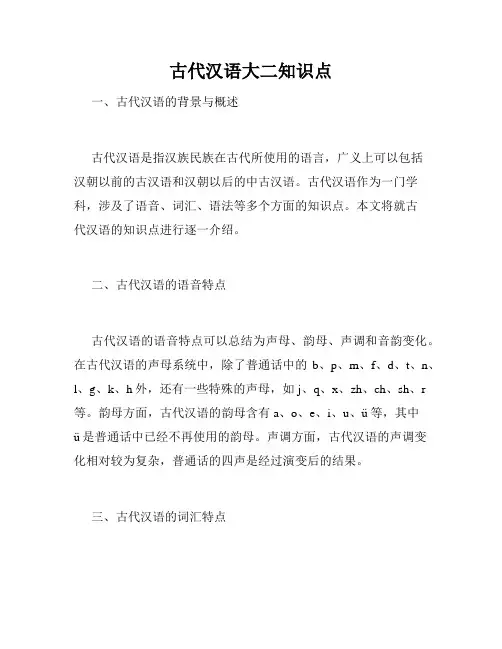

古代汉语大二知识点一、古代汉语的背景与概述古代汉语是指汉族民族在古代所使用的语言,广义上可以包括汉朝以前的古汉语和汉朝以后的中古汉语。

古代汉语作为一门学科,涉及了语音、词汇、语法等多个方面的知识点。

本文将就古代汉语的知识点进行逐一介绍。

二、古代汉语的语音特点古代汉语的语音特点可以总结为声母、韵母、声调和音韵变化。

在古代汉语的声母系统中,除了普通话中的b、p、m、f、d、t、n、l、g、k、h外,还有一些特殊的声母,如j、q、x、zh、ch、sh、r 等。

韵母方面,古代汉语的韵母含有a、o、e、i、u、ü等,其中ü是普通话中已经不再使用的韵母。

声调方面,古代汉语的声调变化相对较为复杂,普通话的四声是经过演变后的结果。

三、古代汉语的词汇特点古代汉语的词汇特点主要表现在词的构词法和词义变化方面。

在构词法方面,古代汉语的词汇形式比较丰富多样,可以通过添加前缀、后缀、合并词等方式进行构词。

同时,古代汉语的词义变化也非常丰富,常见的变化方式有指事义、甲骨文义、转义、比喻义等。

四、古代汉语的语法特点在古代汉语的语法方面,有一些特点是与现代汉语有所不同的。

首先是词序的变化,古代汉语中的词序比较灵活,可以通过调整词语的顺序来表达不同的句意。

其次是虚词的使用,古代汉语中的虚词较多且种类繁多,常见的有助词、介词、副词等。

此外,古代汉语中的病句现象也比较常见,例如重叠句式、否定句式等。

五、古代汉语的修辞特点修辞是古代汉语中的重要组成部分,它包括了比喻、夸张、反问等多种修辞手法。

比喻是古代汉语中最常见的修辞手法,通过将事物与事物之间进行类比,达到形象生动、富有感染力的效果。

夸张则是通过夸大事物的程度、规模或者数量,突出事物的特点。

反问是通过提出疑问的方式来表达说话者的态度或者意图。

六、古代汉语的文化内涵古代汉语作为汉族的日常使用语言,承载了丰富的文化内涵。

在古代汉语中,常见的文化内涵有对天地万物的崇拜、对历史人物的崇敬、对社会伦理道德的要求等。

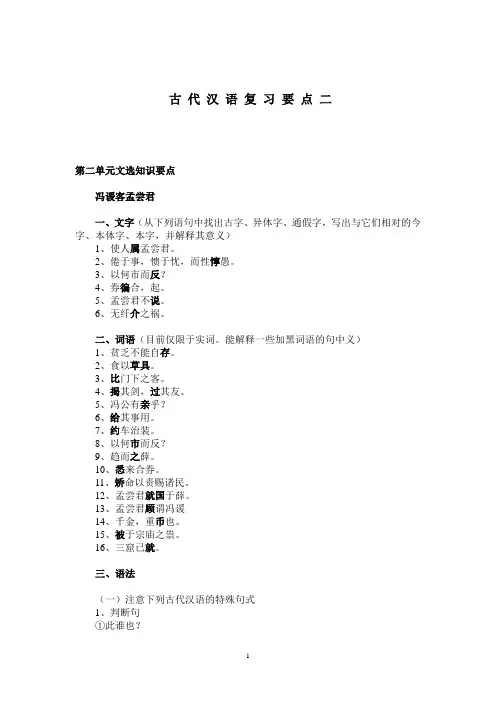

古代汉语复习要点二第二单元文选知识要点冯谖客孟尝君一、文字(从下列语句中找出古字、异体字、通假字,写出与它们相对的今字、本体字、本字,并解释其意义)1、使人属孟尝君。

2、倦于事,愦于忧,而性懧愚。

3、以何市而反?4、券徧合,起。

5、孟尝君不说。

6、无纤介之祸。

二、词语(目前仅限于实词。

能解释一些加黑词语的句中义)1、贫乏不能自存。

2、食以草具。

3、比门下之客。

4、揭其剑,过其友。

5、冯公有亲乎?6、给其事用。

7、约车治装。

8、以何市而反?9、趋而之薛。

10、悉来合券。

11、矫命以责赐诸民。

12、孟尝君就国于薛。

13、孟尝君顾谓冯谖14、千金,重币也。

15、被于宗庙之祟。

16、三窟已就。

三、语法(一)注意下列古代汉语的特殊句式1、判断句①此谁也?②乃歌夫长铗归来者也。

③乃臣所以为君市义也。

④千金,重币也。

⑤百乘,显使也。

⑥孟尝君为相数十年,无纤介之祸者,冯谖之计也。

2、双宾语句①为之驾。

②给其食用。

3、宾语前置句(应找出前置宾语,并说明为什么前置)①客何好?②客何能?③以何市而反?4、被动句文倦于事,愦于忧。

(二)注意句中活用的词语(要说清本来是什么词,怎么活用的)①冯谖客孟尝君。

②左右以君贱之也,食以草具。

③食之,比门下之客。

④孟尝君客我。

⑤孟尝君怪之。

⑥先生不羞。

⑦孟尝君怪其疾也。

⑧衣冠而见之。

⑨不拊爱子其民,因而贾利之。

鲁仲连义不帝秦一、文字(从下列语句中找出古字、异体字、通假字,写出与它们相对的今字、本体字、本字,并解释其意义)1、争之急,辨之疾。

2、诸侯辟舍。

3、纳筦键。

4、假涂于邹。

5、弃礼仪而上首功之国也。

6、主人必将倍殡柩。

二、词语(目前仅限于实词。

能解释一些加黑词语的句中义)1、间入邯郸。

2、因平原君谓赵王曰3、鲁仲连适游赵。

4、会秦围赵。

5、诸侯莫朝。

6、卒为天下笑。

7、鬼侯有子而好。

8、纣以为恶。

9、齐闵王将之鲁。

10、执策而从。

11、摄衽抱几。

12、引而去。

三、语法(一)注意下列古代汉语的特殊句式1、判断句①鲁连先生,齐国之高士也。

一、指出古今异体通假(一)通假字1、已,通“矣”。

语气词。

斯不善已。

2、伯,通佰,百倍。

小國寡民,使有什伯之器而不用。

3、辯-辨:分別。

“此小大之辯也。

”4、有-又:又。

“旬有五日而后反。

”5、辯-變:變化。

“若夫乘天地之正,而禦六氣之辯。

”6、培-憑:憑藉。

“而後乃今培風。

”7、瓠-廓:很大的樣子。

剖之以為瓢,則瓠落無所容。

8、呺-枵:大而中空。

非不呺然大也,吾爲其無用而掊之。

9、龜-皸:手足凍裂。

宋人有善為不龜首之藥者。

10、嚮-響:響聲。

今簡化作“响”。

“砉然嚮然。

”11、蓋-盍,疑問代詞。

“技蓋至此乎?”12、郤-隙:空隙。

“批大郤,導大窾,因其固然。

”13、擿-擲:投擲。

“擿玉毀珠,小盜不起。

”14、辯-辨:分辨。

“不辨牛馬。

”15、邪,通“耶”,語氣詞。

今子欲以子之梁國而嚇我邪?16、阨通隘,狭窄。

夫處窮閭阨巷。

17、輮-煣:火熨木使曲。

“木直中繩輮以為輪。

”18、有-又:副詞。

再。

“雖有槁暴,不復挺者,輮使之然也。

”19、槁-藃:收縮。

“雖有槁暴,不復挺者,輮使之然也。

”20、靖-靜:安心。

“靖共爾位,好是正直。

”21、介-丐:給予。

“神之聽之,介爾景福。

”22、生-性:先天條件。

“君子生非異也,善假于物也。

”23、象-像:按照。

“榮辱之來象其德。

”24、柱-祝:斷。

“強自取柱,柔自取束。

”25、蟺-鱔:鱔魚。

“非蛇蟺之穴無可寄託者。

”26、疇-儔:同類。

“草木疇生,禽獸群居,物各從其類也。

”(二)古今字1、兹,今作滋。

更。

其不仁兹甚,罪益厚。

2、見,今作现,表現出。

其不欲見賢邪!3、冥,后作溟。

大海北冥有魚,其名為鯤。

4、志-誌:記載。

“《齊諧》者,志怪者也。

”5、反-返:返回。

“適莽蒼者,三飡而返。

”6、知-智:智慧。

“小知不及大知,小年不及大年。

”7、閒-間:間隙。

“彼節者有間,而刀刃者無厚。

”8、匱-櫃:柜子。

今簡化為“柜”。

“将為胠篋、探嚢、發匱之盜”9、知-智:智慧。

“此世俗之所謂知也。

古汉语基础(二)复习纲要第一章词汇部分主要内容:1.单音词和复音词(1)古代汉语以单音词为主(2)古代汉语的复音词(3)正确区分单音词和复音词2.词的本义和引申义(1)什么是本义、引申义及其关系(2)怎样推求本义(3)词义引申的途径(4)词义引申的类型3。

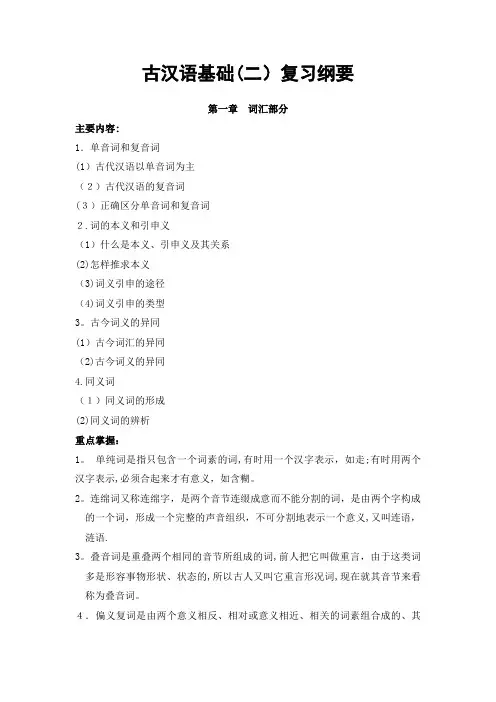

古今词义的异同(1)古今词汇的异同(2)古今词义的异同4.同义词(1)同义词的形成(2)同义词的辨析重点掌握:1。

单纯词是指只包含一个词素的词,有时用一个汉字表示,如走;有时用两个汉字表示,必须合起来才有意义,如含糊。

2。

连绵词又称连绵字,是两个音节连缀成意而不能分割的词,是由两个字构成的一个词,形成一个完整的声音组织,不可分割地表示一个意义,又叫连语,涟语.3。

叠音词是重叠两个相同的音节所组成的词,前人把它叫做重言,由于这类词多是形容事物形状、状态的,所以古人又叫它重言形况词,现在就其音节来看称为叠音词。

4.偏义复词是由两个意义相反、相对或意义相近、相关的词素组合成的、其中一个词素有意义,而另一个词素只充当陪衬音节的复音词。

5. 合成词是由两个独立的单词结合而成的,凝固得只表示一个单纯的意义的复音词。

6.同义复词是由两个单音同义词作为语素构成的。

遇到同义词连用的情况,一般可以把它们当作一个同义复词来对待.7.下列各复音词的类型是:犹豫、崎岖、相羊、浩荡、首鼠、从容、参差披靡、含糊属于连绵词溶溶、行行、盘盘、蚩蚩、融融属于叠音词有苗、阿母、喟然、有众、率尔属于附音词布衣、诸侯、天命、百姓、兴亡、借口属于合成词8.正确区分加点的词是复音词还是单音词的连用,并解释词义:(1)今有一人,入人园圃..,窃其桃李。

园圃:一个复音词(或偏义复词).种树的地方。

圃字无义.(2)摶扶摇..而上者九万里.扶摇:一个复音词(或连绵词)。

旋风的意思. (摶扶摇..而上者九万里。

)(3)天子之地方..千里,不千里,不足以待诸侯.地方:两个单音词。

是土地方圆的意思.(4)齐王闻之,君臣恐惧..。

【详案】一、数词1. 整数(1)整数的相邻数位之间多用“有”,有时用“又”期ji,三百有六旬有六日。

(《尚书·尧典》)期:一周年舜相尧二十有八载。

(《孟子·万章上》)(2)数位上的“0”一律不用“零”京兆尹,元始二年户十九万五千七百二。

(《汉书·地理志》)2. 分数古汉语中最完备的分数表达式是:分母+“分”+名词+“之”+分子。

方今大王之众,不能十分吴楚之一。

(《史记·淮南衡山列传》)其中的“分”、名词、“之”可以部分或全部省略,形成多种简略表达式。

(1)省“分”字大都不过三国之一。

(《左传·隐公元年》)(2)省名词故关中之地,于天下三分之一。

(《史记·货殖列传》)省“天下”。

此类格局同现代汉语。

(3)省“分”字和名词中五之一,小九之一。

(《左传·隐公元年》)省“国”(国都)。

(4)省名词和“之”字子一分,丑三分二,寅九分八,卯二十七分十六。

(《史记·律书》)(5)省“分”字、名词和“之”字会冬大寒雨yu雪,卒之堕指者十二三。

(《史记·匈奴列传》)省略的名词是“卒”。

此类容易跟整数相混。

3. 倍数(1)用基数表示倍数而不用“倍”字。

这类基数多是十以内的整数或百、千、万。

诸侯之下士视上农夫,禄足以代其耕也。

中士倍下士,上士倍中士,下大夫倍上士,卿四大夫禄,君十卿禄。

次国之卿三大夫禄,君十卿禄。

小国之卿倍大夫禄,君十卿禄。

(《礼记·王制》)人之性情,未能相百,而其智有相万也。

(《潜夫论·赞学》)臣闻之,利不百,不变法;功不十,不易器。

(《商君书·更法》)这类表示倍数的基数多用对举形式,有的举出了“倍”(两倍)的情形,这就便于识别其他的倍数;有的不列举,但基数词前有“相”字,“相”可以理解为相差的意思;当然,有的没有这些线索,需要根据上下文细加分析。

(2)连用两个基数表示倍数关系而不用“倍”字。

一、名解诗律:是格律诗(又叫今体诗,近体诗)格律的简称。

格律仄、对仗。

《诗韵》:它是唐宋以来形成的专门为科举考试时写格律诗而编写的一本宫修韵书。

是做诗所依据的韵书,一般指《平水韵》,平、上、去、入四声一共106韵。

每首格律诗都必须在同一平声韵中选韵脚字。

邻韵:按照诗韵的排列次序,读音相近、序号相邻的韵。

借韵(衬韵、孤雁入群):五言诗首句,也有偶尔用邻韵的,但首句用邻韵,叫做借韵。

出韵(转韵、错韵、失韵、犯韵):一首诗中的韵脚不是同一韵中的字叫出韵。

重韵:词体术语。

即韵脚用同一字相协,或重复用同一字协韵,是词体中一种特殊而少见的体式。

重韵,重做重复意,是指一首诗中,用同一个字重复押韵。

是近体诗中的忌讳。

三平调:诗句中如果最后三个字全都是平声字,就叫做三平调。

粘对:对,是同一联中,对句和出句的平仄来说的,对句第二个字的平仄要跟出句的第二个字的平仄相对。

即平对仄,仄对平。

黏,是就相邻两联中,下联出句和上联对句的平仄来说的,下联出句第二个字的平仄要跟上联对句第二个字的平仄一致。

即平黏平,仄黏平。

失粘:不合乎“黏”的规则。

失对:不合乎“对”的规则。

拗救:格律诗中,如果违反了平仄格律叫做拗。

一个句子拗了,诗人在本句或对句的适当的位置上加以补救叫做救。

合称为拗救。

犯孤平:格律诗的一个句子中,全句除韵脚外,只有一个平声字,这叫做犯孤平。

有些情况(如处于一句之中的四、五、六字的位置上)是两个仄声字之间夹一平声字,前人也称为犯孤平对仗:由两个字数相等、结构相同、意义上相关联的句子构成的句式。

工对:出句和对句相同位置上的字,其词性、结果相同。

如果是名词,其意类相同,叫做工对。

宽对:一联中,词性、结构对仗不工整,叫做宽对。

正对:上下两句意义相近的对仗叫做正对。

反对:上下两句意义相反或提问题的角度相反的对仗叫做反对。

借对(假对):利用某个词的同音关系或一词多义关系构成的对仗。

分为借音和借义。

流水对:出句和对句字面上的对仗,意思前后相承,不能颠倒,势如流水,叫做流水对。

古代汉语--复习资料(一)一、填空题1.中国传统的语文学又被称作“”,包含文字、音韵、训诂三大分支。

2.语言符号的和线条性,是被作为语言符号的基本性质提出的。

3.语言符号系统是一种分层装置,这种装置靠和替换来运转。

4.汉语中,“妈”“麻”“马”“骂”的元音辅音和它们组合的顺序一样,意义不同的原因在于非音质音位成员中的差异。

5. 是音位和音位组合起来构成的最小的语音结构单位。

6.词义的差异会体现在词的色彩义方面,如“勉励/怂恿”所体现出的感情色彩不同;“身躯/身子骨”所体现出的色彩不同。

7.在言语交际中,发话人故意留下一些意思上的空白让听话人自己去补充、理解,这种现象可以概括为“”。

8.根据语言是否来自同一语言的分化及分化的辈分等级而对语言做出的分类,叫做语言的“”。

9.语言的接触可以分为如下五种主要的类型:、语言(区域)联盟与系统感染、语言替换与底层残留、通用书面语、民族共同语进入方言或民族语的层次、洋泾浜和混合语。

10.语法的演变从演变方式和途径看,主要有、结构的重新分析与语法化等。

二、名词解释1. 语言结构的二层性2.语法单位3.语义场4.语境三、简答题1.怎样认识理解划分音位的原则?2.词的词汇意义是由哪些成分构成的?3.语言演变的特点是什么?古代汉语--复习资料(一)答案一、填空题1、小学2、任意性3、组合4、调位5、音节6、语体色彩7、言内意外8、谱系分类9、不成系统的词汇借用 10、类推二、名词解释1. 语言结构的二层性语言是一种分层装置。

语言结构要素的各个单位,在语言结构中,并非处在同一个平面上,而是分为不同的层和级。

语言的底层是一套音位,即音与义相结合而划分出来的音的结构成分。

音位经组合而与某种意义相结合就能构成语言的符号和符号的序列,这是语言的上层。

这一层又可以分若干级:第一级是语素,这是语言中音义结合的最小结构单位,是构词材料;第二级是由语素的组合构成的词,是造句材料,是交际的基本单位;第三级是由词构成的句子;词和句子都是符号的序列。

一、填空1、“声母”又称声又叫纽。

2、《切韵》的作者是陆法言《广韵》的作者是陈彭年和邱雍。

3、传统语言文字学分为训诂学、文字学、音韵学。

4、古注的类型有(转注体)、(章句体)、(义疏体)、(集解体)、(补注体)、(音义体)等。

5、音义另有(音训)、(音诂)、(音注)、(音解)、(音证)、(音隐)、(音释)等名称。

6、古注的体例:西汉毛亨的《毛诗故训传》,东汉郑玄的《毛诗笺》,唐陆德明的《毛诗音义》,唐孔颖达的《毛诗正义》(又叫“疏”)。

7、高邮王氏四种:王念孙《广雅疏证》、《读书杂志》,王引之《经义述闻》、《经传释词》。

8、汉语言文字学分为(古文文字学)和(现代文字学)。

9、李斯的《仓颉篇》、赵高的《爰历篇》、胡毋敬的《博学篇》被汉朝人称之为(“三仓”)10、补注体注释有补、补疏、补释、补义、补正等名称。

11、文字学应当是研究文字的(形体)以及(形体与声音)、(语义)之间的关系的一门学科。

12、清代说文四大家及其代表作:段玉裁《说文解字注》、朱骏声《说文通训定声》(简称定声)、桂馥《说文解字义证》(简称义证)、王筠《说文句读》、《说文释例》。

13、乾嘉学派中吴派的代表人物是惠栋 ,皖派的代表人物是戴震。

14、隶书是指古汉字在秦汉之际由小篆到隶书的改变,也叫“隶定”“隶古定”。

15、“吾誰欺?欺天乎?”属于宾语前置中的疑问代词做宾语这种情况。

16、《尔雅》:“宫谓之室,室谓之宫。

”这种训释方式在训诂学上叫互训。

17、《楚辞·离骚》:“霑余露之浪浪。

”洪兴祖补注:“浪,音郎。

”这种注音方法叫直音法。

18、传是我国古书注解最早的名称。

19、汉代及魏晋时代学者对十三经所作的注和唐宋时代学者所作的疏,合称“十三经注疏”。

20、守温字母是唐末和尚守温创立的三十个声母的代表字。

21、声类是指对韵书中代表声母的反切上字所作的分类。

22、古籍在刻印、传抄过程中出现的失落字现象称为夺文(脱文)。

23、讹文是指讹误的文字。

有关实词与虚词的区分实词的性质:有一定的词汇意义,能独立充当句子的主要成份。

虚词的性质:不能单独表示一种实物、一种实情或一种事实,不能作句子的主要成份主语、谓语等。

学习实词,应特别注意它在语法上的三个主要特点:一是一词多义,二是词义的古今变化,三是词性的活用。

虚词在整个文言词语中虽然只占一小部分,但是它的语法作用却很大。

文言文中的许多句式是以虚词为标志的,而且它的解释也相当灵活。

主要常用的虚词有:之、其、于、以、而、则、乃、若、且、者、为、然、是、此、斯、彼、何、安、孰、胡、曷、虽、虽然、然而、然则、也。

矣、乎、哉、焉、耳等。

比如代词与副词,或归入实词或虚词再如“男”、“女”、“大型”等,有些语法书将它们称为区别词而不是形容词,一个最主要的原因就是它们不能作谓语。

因为汉语的形容词一般都是能够作谓语的。

有些却将它们称作特殊的形容词,因为它们在作定语时与其他形容词没有区别。

语文学时期与语言学时期的差异——语言研究可以分语文学阶段与语言学阶段。

具体时间以1898年的《马氏文通》出版为界。

作者马建忠。

古代的语文学家以及注释家解释虚词时一般都是随文释义,也就是说,碰到一个词就根据文意解释一个。

一个不好的结果就是同一个虚词有时会弄出几十个义项或意思。

比如:(1)种瓜而得瓜。

(2)种瓜而得豆。

两个“而”其实功能相同,但是在语文学家眼中却差异很大,解释也各各不一。

代詞人稱代詞指示代詞疑問代詞無定代詞輔助代詞古今汉语代词的差异1.古代汉语有两类比较特殊的代词:无定代词“或”和“莫”辅助性的代词“者”和“所”。

这是现代汉语所没有的。

2.古代汉语的代词使用了许多与今天完全不同的形式。

比如第一人称代词,古代汉语不但有“我”、而且还有“吾、余、朕、台、予”。

再如,现代汉语的近指代词“这”,古代还有“此、是、斯、兹”等。

3.古代汉语的人称代词体系还不完备。

严格说来,先秦汉语中还没有真正的第三人称代词。

第三人称代词的职务是由指示代词“其”和“之”、“彼”、“夫”来承担的。

古代汉语复习资料(二)第八节、古代汉语句子成分的位置和省略1、宾语前置:古代汉语的宾语在某些特定的语法条件下要置于动词之前,这种现象我们称之为宾语前置。

2、宾语前置的种类:(1)疑问句中疑问代词作宾语前置。

a 作动词的宾语前置。

如:吾谁欺,欺天乎?b 在介宾结构中,作介词的宾语前置。

如:谚曰:“谁为为之,孰令听之。

”需要注意的是:a 个别用“为”字的句子,疑问代词作宾语不前置,如“子为谁?”b “如何”是“如之何”的紧缩,意思是“对之怎么样”,“何”不是真正的宾语,不受疑问代词作宾语前置规律的制约。

c “何如”语义同“如何”,译为“怎么样”,是疑问代词作宾语前置结构。

d “奈何”“若何”情况同“如何”一样,何不是真正的宾语,不前置。

(2)否定句中,指示代词或人称代词作宾语前置。

如“日月逝矣,岁不我与。

”“臣未之闻也。

”有两种不能前置的情况:宾语不是代词,而是名词性成分。

如“吾不能早用子。

”两个否定词构成双重否定,其中的代词宾语一般不前置。

如:莫弗称之。

(3)用代词复指的宾语前置。

古代汉语叙述句的宾语都可以置于动词之前,但有一个必要的条件,宾语必须用代词复指,常用于复指宾语的代词有“之”和“是”。

如:“岂不谷是为?先君之好是继。

”“侨闻为国非不能事大字小之难,无礼以定其位之患”。

另外,有两种情况:a “惟(唯)+ 宾语+ 是(之)+ 动词”,这种格式使宾语表达的事物得到进一步的强调,如“惟余马首是瞻。

”意思是“惟瞻余马首”。

这类前置宾语也可以由代词充任,用以复指宾语的代词只用“之”。

如“其斯之谓与?”b “此(是)之谓……”是一种固定格式,意思是“叫这作…”或“是说这个吧”。

代词“是”作宾语有时不需要复指就可以置于动词之前。

如“昭王南征而不复,寡人是问。

”3、谓语前置:古代汉语的一些句子,谓语在主语之前,称之为谓语前置。

有两种句子里谓语前置的现象比较多见。

(1)表示疑问的句子。

如:何哉,尔所谓达者?(2)表示感叹的句子。

如:贤哉,回也!4、动量成分的位置:古代汉语一般只用单个数词表示动作行为的量,数词可以处在两种语法位置上。

(1)在动词前作状语。

如“三战三北”。

(2)在动词性成分后加上代词“者”,后面再加上数词,让数词作谓语,表示动作行为的量。

如“范增数目项王,举所佩玉玦以示之三。

”5、主语的省略:(1)承上省略:在复句中第一分句出现了主语,如果后几个分句的主语与第一分句相同,那么后几个分句的主语就可以省略。

如:邴夏曰:“射其御者,()君子也。

”(2)蒙下省略:前几个分句的主语蒙最后一分句的主语而省。

如:七月()在野,八月()在宇,九月()在户,十月蟋蟀入我床下。

6、宾语的省略:这在古代汉语里是常见的。

有:(1)宾语表达的事物在前文已经谈到,宾语就可以省略。

如:尉剑挺,广起,夺()而杀尉。

(2)介词的宾语也可以省略。

如:(项伯)欲呼张良与()俱去。

第九节、古代汉语词类活用1 、词类的活用:有些词可以按照一定的表达习惯而灵活运用,在句子中临时改变它的词性和基本功能,这种现象就叫作词类活用。

如“从左右,皆肘之”。

句中的“肘”是名词,在此临时用作动词,意为“用肘撞”。

2 、使动用法:是指谓语动词具有“使宾语怎么样”的意思。

3 、动词的活用:(1 )不及物动词的使动用法:不及物动词本来不带宾语,如果带上宾语时,一般是用作使动,表示主语使宾语发生该动词所表示的动作或行为。

如:“庄公寤生,惊姜氏。

”“惊”意为“使……惊”。

(2 )及物动词的使动用法:这种情况较为少见。

及物动词本来就可带宾语,在形式上和用作使动没有区别,区别只在意义上。

如“沛公旦日从百余骑来见项王。

”中的“从”只能是“使……跟从”。

4 、形容词的活用:(1 )形容词用作一般动词,如果形容词在叙述句里充当谓语,就是活用为动词。

如:“益烈山泽而焚之。

”“烈”形容大火,这里是“放大火烧”。

(2 )形容词的使动用法:是指使它所带的宾语具有该形容词所表示的性质或状态。

如“其达士,洁其居,美其服,饱其食。

”“洁”“美”“饱”原是形容词,在句中都是使动用法,分别译为“使……清洁”“使……华美”“使……饱”。

(3 )形容词的意动用法:是指谓语具有“认为宾语怎么样”或“把宾语看作什么”的意思。

如:“甘其食,美其服,安其居,乐其俗。

”句中的“甘”“美”“安”“乐”是形容词的意动用法,译为“认为……香甜”“认为……华美”“认为……安逸”“认为……快乐”。

5 、名词的活用:(1 )名词用作一般动词:如:“范增数目项王”中“目”是“用目光示意”的意思。

(2 )名词的使动用法:就是指名词用作动词时,使它的宾语成为该名词所表示的人或事物,或者发生与该名词有关的动作行为。

如:“然得而腊之以为饵,可以已大风、挛踠、瘘、疠。

”“腊”原义为“干肉”,动词。

在此句中用作使动用法“使(之)成为干肉”。

(3 )名词的意动用法:就是把宾语所代表的人或事物看成这个名词所表示的人或事物。

如“友风而子雨”意为“把风当作朋友,把雨当作儿子”。

(4 )名词用作状语,在古代汉语中相当普遍,本不属于活用范畴,只是为了叙述方便,在此介绍。

6 、名词作状语的类型:(1 )表示处所。

如“黎丘之鬼效其子之状,扶而道苦之。

”“道”意为“在道路上”作“苦”的状语。

又如“横历天下,廷说诸侯之王”。

“廷”意为“在朝廷”。

(2 )表示行为的工具或依据。

如“失期,法皆斩”,“法”意为“依照法律”。

(3 )表示对人的态度。

如“秦军降诸侯,诸侯多奴虏使之。

”“奴虏”译为“象对奴虏一样”。

(4 )表示比喻。

如“嫂蛇行匍伏,四拜自跪而谢”句中,“蛇”译为“象蛇一样”。

再如“天下云集而响应,赢粮而景从。

”句中“云”“响”“景”是名词作状语。

分别译为“象云一样(聚集)”“象回声一样(应和)”“象影子一样(跟从)”。

7 、古代汉语名词、形容词活用为动词的识别:(1 )名+ 名。

a 名动+ 名→动宾,如“王天下”。

b 名+ 名动→主谓。

如“陈胜王”。

c 名动+(于)+ 名→述补。

如“王关中”,应看成是“王于关中”。

(2 )形动+ 名→动宾。

如“素善留侯张良”。

(3 )名、形动+ 之、我→动宾。

如“妻之”“安我”。

(4 )助动词、“所”、副词+ 名、形动→合成谓语、“所”字结构、状中结构。

如“非能水”“所耕”“不雨”。

(5 )名动+ 介词结构→述补。

如“风乎舞雩”。

(6 )名动+ 而+ 动→动词性联合结构,如“衣冠而见之”。

8 、使动用法与意动用法的识别:(1 )名、形、动词都可以用作使动;而只有名、形可以有意动用法,动词无意动。

(2 )使动是使宾语“做什么、怎么样”,是客观的结果。

意动是认为宾语“怎么样”,把宾语“当作什么”,是主观的看法、意念。

如:“其达士,洁其居,美其服,饱其食。

”和“甘其食,美其服,安其居,乐其俗。

”两句很相似,但从上下文意的分析中可知前句是客观行为,是使动,后句是主观看法,是意动。

9 、名词作状语的识别:名主+ 名状+ 动第十节、代词1 疑问代词:根据疑问代词指代的询问对象,古汉语疑问代词可分三类。

(1 )指人的。

有“谁、孰”。

a “谁”用于一般问句,可作主、宾、定、语及判断句的谓语。

b “孰”用于选择问句,一般有先行词。

如:“吾与徐公孰美?”译为“哪一个”,一般只作主语。

它还可指物、处所。

“孰与介”表比较:如“吾孰与徐公美?”;用于反问句中,表肯定:“惟坐待亡,孰与伐之。

”有“哪里比得上”的意思。

(2 )指物的。

有“何、胡、奚、曷”等。

“何”:作主、宾、定、判谓,a 常用来询问原因或方法,如:“许子何不为陶冶?”译为“什么”“为什么”;b 询问处所,如“子欲何之?”译为“哪里”。

“胡、奚、曷”经常a 作状语,用来询问原因,相当于“为什么”或“怎么”,如“子奚乘是车也?”;b 它们也经常作介词的宾语前置,如“胡为”“曷为”,询问原因。

c “奚以”询问方法。

(3 )指处所。

有“安、恶、焉”。

a 它们主要作状语,询问处所。

相当于现代的“在哪里”。

如“焉置土石?”;b 也可作前置宾语,用来询问处所。

如“沛公安在?”c 还可以用于反问句,作状语,加强反问语气。

类似于“哪里”。

d “焉”用于反问句后虚化了,不再实指处所。

如“今弗爱其子,安能爱君?”2 、指示代词:(1 )“之、兹、其”,表泛指和特指。

a “其”特指代词只作定语。

b “之、兹”泛指,c “之”作定、宾。

(2 )“此、是、斯”近指。

a 表示“这”义。

b 作主、定、宾语。

c “此、是”可作判断谓语。

d此和彼对应。

(3 )“彼、夫”远指。

a 表“那”义。

b “彼”指代性强,可作主、定宾语。

c “夫”指示性较弱,多作定语。

(4 )“尔、若、然”,谓词性。

a 表“如此”“象这(那)样”义。

b 在先秦,“尔”作定、宾语。

c “若”只作定语。

d “然”多作谓语。

(5 )“焉、诸”特殊的指示代词。

a “焉”相当“于此(之)”,常作补语。

如“过而能改,善莫大焉。

”b 一部分“焉”在句末虚化成语气词,表提示。

如“我二十五年矣,又如是而嫁,则就木焉。

”c “诸”是代词“之”和介词“于”或语气词“乎”的合音形式。

d 相当“之于”的“诸”用在叙述句里,如“投诸渤海之尾”;e 相当“之乎”的“诸”用在疑问句里,如“不识有诸?”。

3 人称代词:(1 )第一人称代词,有“我、吾、余、予”。

a 它们都可作定、主、宾语。

b “吾”一般只在否定句里作前置宾语,c 而在肯定句里一般用“我”作宾语。

d “朕”先秦时意同“我”,秦朝后,是皇帝自称。

(2 )第二人称,有“女(汝)、尔、若”。

a 它们可作主、定、宾语。

b “而、乃”一般只作定语。

(3 )第三人称,a “彼”出现率不高,一般作主语,个别用作宾语,仍有指示性,有轻蔑意味。

b“之、其”出现率很高,“之”只作宾语,“其”只作定语。

(4 )第一、二人称代词后,加“侪、辈、属、曹”表复数。

如“不者,若属皆且为所虏。

”4 、无定代词:这是古代汉语特有的一类代词。

它们只能作主语。

(1 )“或”:表肯定。

a 意“有的人”、“某人”、“有的(东西)”。

b 前有先行词,“或”指代其中一个人或一些人。

如“宋人或得玉”。

c 句中连续出现几个“或”,构成排比。

如“或百步而后止,或五十步而后止。

”“或”指“有的人”,不能表示选择。

(2 )“莫”:表广泛的否定。

a 若没有先行词,表示一种不强调范围的否定,一般都指人。

如“保民而王,莫之能御”;b 若有先行词,表强调范围的否定,指人又指物。

如“国人莫敢言,道路以目。

”c 汉以后,“莫”发展出了否定副词的用法,表示禁止性的否定,相当于“不要”。

d 也可以表示一般性否定,相当于“不”。

5 、辅助性代词:这类代词有“所、者”,它们有一定的指代作用,但不能单独充当句子成分。