上海交通大学微生物实验课件实验十病毒血凝和血凝抑制试验

- 格式:ppt

- 大小:809.50 KB

- 文档页数:18

血凝实验和血凝抑制实验报告一、引言血液凝固是维持人体生命活动的重要生理过程之一。

当人体受到损伤时,血液会迅速凝固形成血块,以阻止出血。

然而,血液凝固过程的异常可能导致血栓形成,进而引发心脑血管疾病。

因此,准确评估血液凝固功能对于疾病预防和治疗至关重要。

二、血凝实验血凝实验是一种常用的临床实验方法,用于评估血液的凝固功能。

该实验主要通过测量血液在一定时间内凝固的程度来获得结果。

常见的血凝实验包括凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、血小板计数和纤维蛋白原测定等。

1. 凝血酶原时间(PT)凝血酶原时间是评估外源凝血系统的功能的指标。

该实验通过观察血浆中凝血酶原转化为凝血酶所需的时间来测定。

正常情况下,PT 的时间范围为11-13秒。

若PT延长,则可能存在凝血因子活性降低或凝血因子缺乏的情况。

2. 活化部分凝血活酶时间(APTT)活化部分凝血活酶时间是评估内源凝血系统的功能的指标。

该实验通过观察血浆中凝血酶形成所需的时间来测定。

正常情况下,APTT 的时间范围为25-35秒。

若APTT延长,则可能存在凝血因子活性降低或凝血因子缺乏的情况。

3. 血小板计数血小板计数是评估血小板功能的指标。

血小板是血液中的细小细胞片段,主要参与血液凝固过程。

正常情况下,血小板计数在150-450×10^9/L之间。

若血小板计数过低,则可能导致出血倾向。

4. 纤维蛋白原测定纤维蛋白原是血液凝固过程中的重要物质,参与形成纤维蛋白凝块。

纤维蛋白原测定可以评估纤维蛋白原的含量。

正常情况下,纤维蛋白原的浓度在2-4 g/L之间。

若纤维蛋白原浓度过低,则可能导致凝血功能异常。

三、血凝抑制实验血凝抑制实验是一种检测血液凝固抑制功能的方法。

该实验主要评估抗凝血酶、抗纤维蛋白聚合酶等物质对血液凝固过程的抑制作用。

1. 抗凝血酶实验抗凝血酶是一种重要的抗凝物质,可以抑制凝血酶的活性。

抗凝血酶实验通过测定血浆中抗凝血酶的活性来评估抗凝血酶功能。

病毒血凝与血凝抑制实验报告一、实验目的本次实验旨在研究病毒的血凝现象以及血凝抑制反应,以深入了解病毒的特性和相关的免疫学机制。

通过实验,掌握病毒血凝与血凝抑制实验的操作方法和结果判断,为病毒的检测、诊断以及疫苗研发提供实验依据。

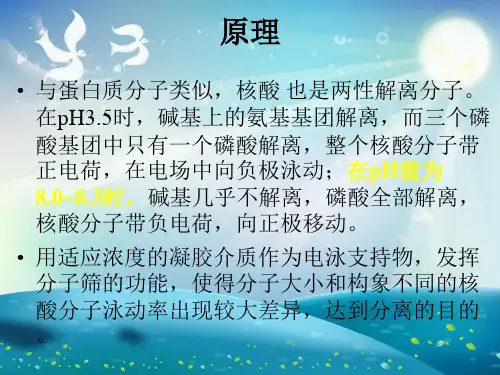

二、实验原理(一)病毒血凝现象某些病毒表面具有能够与红细胞表面受体结合的血凝素,从而使红细胞发生凝集。

这种凝集现象可以在显微镜下观察到,并且凝集的程度与病毒的浓度有关。

(二)血凝抑制反应当特异性抗体与病毒表面的血凝素结合后,会阻断病毒与红细胞的结合,从而抑制血凝现象的发生。

通过检测血清中抗体对血凝的抑制作用,可以判断血清中是否存在特异性抗体以及抗体的效价。

三、实验材料(一)病毒株选用已知血凝特性的病毒株,如流感病毒、新城疫病毒等。

(二)红细胞新鲜采集的鸡、豚鼠或人“O”型红细胞。

(三)血清待检血清和已知阳性、阴性对照血清。

(四)试剂磷酸盐缓冲液(PBS)、生理盐水等。

(五)器材96 孔微量血凝板、移液器、离心机、显微镜等。

四、实验步骤(一)红细胞悬液的制备1、采集新鲜血液,加入抗凝剂。

2、离心去除血浆,用生理盐水洗涤红细胞 3 5 次,直至上清液无色。

3、最后用生理盐水将红细胞配制成 1%的悬液备用。

(二)病毒血凝滴度的测定1、在 96 孔微量血凝板中,从第 1 孔至第 12 孔,每孔加入25μL PBS。

2、在第 1 孔中加入25μL 病毒液,然后从第 1 孔吸取25μL 病毒液至第 2 孔,依次倍比稀释至第 11 孔,从第 11 孔吸取25μL 弃去。

3、每孔加入25μL 1%红细胞悬液,轻轻振荡混匀,室温静置 30 60 分钟。

4、观察血凝结果,以出现“++”凝集的最高稀释度作为病毒的血凝滴度。

(三)血凝抑制实验1、取已测定血凝滴度的病毒液,按照 4 个血凝单位/25μL 的量加入 96 孔微量血凝板的第 1 孔至第 10 孔,第 11 孔为病毒对照,第 12 孔为红细胞对照。