中国古代史学科体系

- 格式:pptx

- 大小:7.63 MB

- 文档页数:62

中国古代史硕士点介绍杭州师范大学人文学院中国古代史硕士点于2012年开始招生,是中国史一级学科下属之主要二级学科之一。

一、学科简介与学术队伍中国古代史是中国历史学科体系的最核心的学术单元,也构成“国史”之主干与“国学”之主流。

它对于了解与研究中国悠久的历史传统及丰富的文化内涵和确定中国在世界文明史上的地位具有其他专业与知识无法替代的功能和价值。

自20世纪20年代中国现代学术体系基本建立以来,数以百计的学术大家在此专业内发散出夺目的光芒,建立起国际性的声誉。

杭州师范大学的中国古代史学科,是伴随现代中国最早的国立史学高等教育机构出现的学科。

历经百年的风雨坎坷,严谨求实的优良学风长盛不衰。

自2011年获得中国史一级学科硕士学位授予权后,学科建设与学术研究均驶入快车道。

拓宽了研究的领域,使唐宋之后的中国古代史的研究成为一个整体,更有利于中国古代史学科的总体发展。

目前,硕士生设立了宋史、明史、清史三个研究方向,领域广泛,特点明晰,品位醇正。

尤其在宋代思想文化史、明清社会经济史与清代政治史诸领域有一定的贡献,具有一定的国内外知名度。

本硕士点现有教师12人,其中教授2人,副教授8人。

拥有国内名校博士学位者10人。

新世纪以来,共承担国家、教育部、省市和学校各类项目20余项,出版各类学术著作30余种,在《历史研究》、《哲学研究》、《政治学研究》、《学术月刊》等国内名刊与国际A&HCI 刊物发表学术论文数十篇。

一批青年学者已经脱颖而出,进占学术前沿,成为科研与教学的主力军。

二、培养目标在本学科上掌握坚实的基础理论和系统的专门知识,具有从事科学研究或独立担负专门技术工作的能力。

具体要求如下:1、遵纪守法,品行良好,积极为祖国的现代化建设服务。

2、掌握历史学科坚实的基础理论与系统的专门知识,了解学科发展的历史和现状,具有从事历史研究、教学以及管理工作能力,适合在高校、文博、党政及企事业单位工作。

3、熟练掌握一门外语,能阅读和翻译专业原著。

给人改变未来的力量

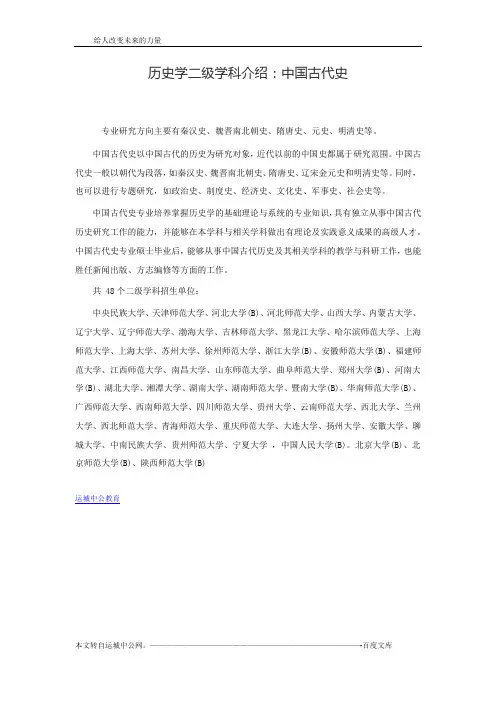

历史学二级学科介绍:中国古代史

专业研究方向主要有秦汉史、魏晋南北朝史、隋唐史、元史、明清史等。

中国古代史以中国古代的历史为研究对象,近代以前的中国史都属于研究范围。

中国古代史一般以朝代为段落,如秦汉史、魏晋南北朝史、隋唐史、辽宋金元史和明清史等。

同时,也可以进行专题研究,如政治史、制度史、经济史、文化史、军事史、社会史等。

中国古代史专业培养掌握历史学的基础理论与系统的专业知识,具有独立从事中国古代历史研究工作的能力,并能够在本学科与相关学科做出有理论及实践意义成果的高级人才。

中国古代史专业硕士毕业后,能够从事中国古代历史及其相关学科的教学与科研工作,也能胜任新闻出版、方志编修等方面的工作。

共 48个二级学科招生单位:

中央民族大学、天津师范大学、河北大学(B)、河北师范大学、山西大学、内蒙古大学、辽宁大学、辽宁师范大学、渤海大学、吉林师范大学、黑龙江大学、哈尔滨师范大学、上海师范大学、上海大学、苏州大学、徐州师范大学、浙江大学(B)、安徽师范大学(B)、福建师范大学、江西师范大学、南昌大学、山东师范大学、曲阜师范大学、郑州大学(B)、河南大学(B)、湖北大学、湘潭大学、湖南大学、湖南师范大学、暨南大学(B)、华南师范大学(B)、广西师范大学、西南师范大学、四川师范大学、贵州大学、云南师范大学、西北大学、兰州大学、西北师范大学、青海师范大学、重庆师范大学、大连大学、扬州大学、安徽大学、聊城大学、中南民族大学、贵州师范大学、宁夏大学,中国人民大学(B)。

北京大学(B)、北京师范大学(B)、陕西师范大学(B)

运城中公教育

本文转自运城中公网。

————————————————————————————-百度文库。

学术素养提升视域下高校中国古代史“三位一体”教学模式建构1. 引言1.1 背景介绍近年来,随着高等教育的不断发展和学术素养提升的逐渐成为教育重点,高校教育教学模式也在不断创新和完善。

中国古代史作为中国历史的重要组成部分,其教学模式也备受关注。

目前在高校中存在着古代史教学模式单一、传统教学模式问题凸显等现象,急需寻求一种更加适应学术素养提升视域的教学模式。

中国古代史教学一直被认为是历史教学中的重要内容之一,具有丰富的历史文化底蕴和深厚的历史积淀。

传统的古代史教学常常以知识传授为主,缺乏对学生综合能力的培养,无法满足学生多元化、全面性的学习需求。

如何构建一种符合学术素养提升视域下的古代史教学模式,成为当前高校教育改革和发展中亟待解决的问题。

本文旨在探讨学术素养提升视域下高校中国古代史“三位一体”教学模式建构,以期为高校古代史教学模式的创新和发展提供一定的理论支撑和实践方法。

【内容结束,共389字】1.2 问题陈述在当前高校教育中,学术素养的提升已经成为一个备受关注的话题。

在中国古代史教学中,仍然存在一些问题和挑战。

传统的古代史教学模式往往缺乏足够的学术深度和广度,导致学生对于历史知识的全面理解和把握能力不足。

现有的教学方法和手段有待进一步创新和完善,以提高教学效果和学生学习积极性。

高校教师的教学水平和学术研究能力也需要不断提升,以适应时代发展的需求和挑战。

如何构建一种符合学术素养提升视域的综合性、创新性和多元化的古代史教学模式,是当前亟待解决的问题之一。

只有通过深入研究和探讨,不断优化和完善古代史教学模式,才能更好地培养学生的学术素养和历史认知能力,为他们未来的学术研究和社会发展奠定坚实基础。

这也是本文研究的重要意义和价值所在。

1.3 研究意义本研究的意义主要体现在以下几个方面:构建“三位一体”教学模式有助于提高高校学生对中国古代史的整体把握能力,促进跨学科的交叉融合,培养学生系统性思维和分析问题的能力;探讨中国古代史教学模式的构建框架及实践方法,有助于提升教学质量,丰富教学手段,增强学生的学习兴趣和参与度;通过理论支撑和实践方法的结合,可以有效引导学生在学习中思考问题,探索知识,并提升其学术素养和创新能力,为培养具有国际竞争力的高素质人才打下坚实基础。

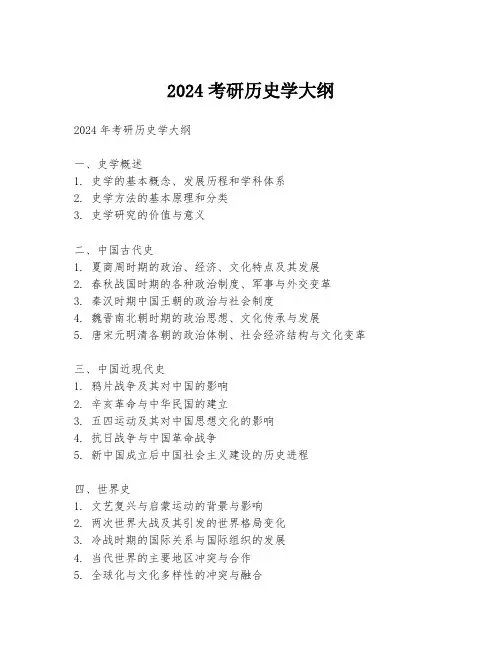

2024考研历史学大纲

2024年考研历史学大纲

一、史学概述

1. 史学的基本概念、发展历程和学科体系

2. 史学方法的基本原理和分类

3. 史学研究的价值与意义

二、中国古代史

1. 夏商周时期的政治、经济、文化特点及其发展

2. 春秋战国时期的各种政治制度、军事与外交变革

3. 秦汉时期中国王朝的政治与社会制度

4. 魏晋南北朝时期的政治思想、文化传承与发展

5. 唐宋元明清各朝的政治体制、社会经济结构与文化变革

三、中国近现代史

1. 鸦片战争及其对中国的影响

2. 辛亥革命与中华民国的建立

3. 五四运动及其对中国思想文化的影响

4. 抗日战争与中国革命战争

5. 新中国成立后中国社会主义建设的历史进程

四、世界史

1. 文艺复兴与启蒙运动的背景与影响

2. 两次世界大战及其引发的世界格局变化

3. 冷战时期的国际关系与国际组织的发展

4. 当代世界的主要地区冲突与合作

5. 全球化与文化多样性的冲突与融合

五、史学理论与方法

1. 史学研究的基本理论与方法论

2. 史料的收集与整理方法

3. 史学文献的编纂与研究

4. 史学研究的新技术与工具应用

六、史学专题研究

1. 不同历史时期的社会制度和社会结构

2. 女性史、民族史、地方史等专题研究

3. 文化史、经济史、军事史等专业领域研究

4. 不同学派和学者的史学观点与解释

七、历史与现实

1. 历史与国家建设、社会发展的关系

2. 历史认同与社会稳定研究

3. 历史文化保护与传承

以上内容仅为2024年考研历史学大纲的梗概,具体内容以教育部公布的最终版本为准。

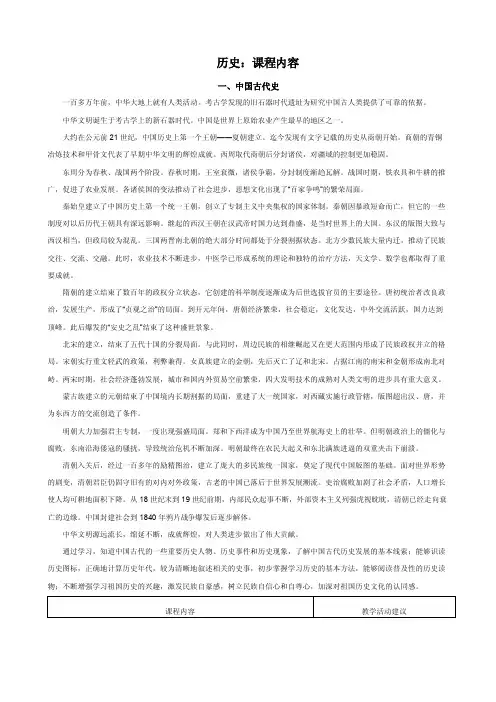

历史:课程内容一、中国古代史一百多万年前,中华大地上就有人类活动。

考古学发现的旧石器时代遗址为研究中国古人类提供了可靠的依据。

中华文明诞生于考古学上的新石器时代。

中国是世界上原始农业产生最早的地区之一。

大约在公元前21世纪,中国历史上第一个王朝——夏朝建立。

迄今发现有文字记载的历史从商朝开始。

商朝的青铜冶炼技术和甲骨文代表了早期中华文明的辉煌成就。

西周取代商朝后分封诸侯,对疆域的控制更加稳固。

东周分为春秋、战国两个阶段。

春秋时期,王室衰微,诸侯争霸,分封制度渐趋瓦解。

战国时期,铁农具和牛耕的推广,促进了农业发展。

各诸侯国的变法推动了社会进步,思想文化出现了“百家争鸣”的繁荣局面。

秦始皇建立了中国历史上第一个统一王朝,创立了专制主义中央集权的国家体制。

秦朝因暴政短命而亡,但它的一些制度对以后历代王朝具有深远影响。

继起的西汉王朝在汉武帝时国力达到鼎盛,是当时世界上的大国。

东汉的版图大致与西汉相当,但政局较为混乱。

三国两晋南北朝的绝大部分时间都处于分裂割据状态。

北方少数民族大量内迁,推动了民族交往、交流、交融。

此时,农业技术不断进步,中医学已形成系统的理论和独特的治疗方法,天文学、数学也都取得了重要成就。

隋朝的建立结束了数百年的政权分立状态,它创建的科举制度逐渐成为后世选拔官员的主要途径。

唐初统治者改良政治,发展生产,形成了“贞观之治”的局面。

到开元年间,唐朝经济繁荣,社会稳定,文化发达,中外交流活跃,国力达到顶峰。

此后爆发的“安史之乱”结束了这种盛世景象。

北宋的建立,结束了五代十国的分裂局面。

与此同时,周边民族的相继崛起又在更大范围内形成了民族政权并立的格局。

宋朝实行重文轻武的政策,利弊兼得。

女真族建立的金朝,先后灭亡了辽和北宋。

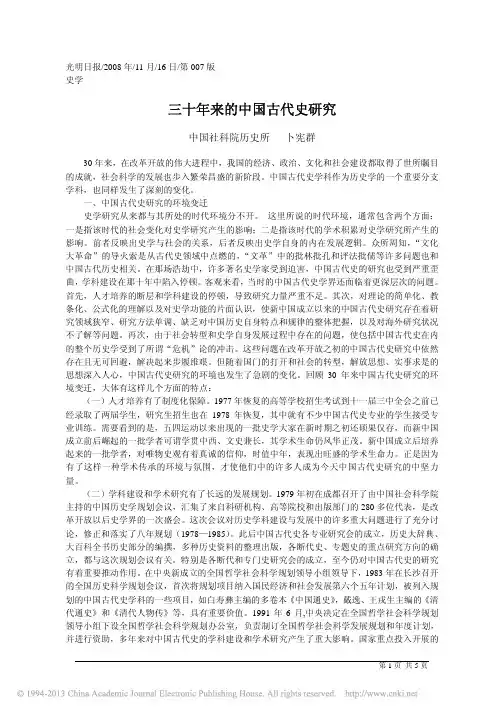

光明日报/2008年/11月/16日/第007版史学三十年来的中国古代史研究中国社科院历史所卜宪群30年来,在改革开放的伟大进程中,我国的经济、政治、文化和社会建设都取得了世所瞩目的成就,社会科学的发展也步入繁荣昌盛的新阶段。

中国古代史学科作为历史学的一个重要分支学科,也同样发生了深刻的变化。

一、中国古代史研究的环境变迁史学研究从来都与其所处的时代环境分不开。

这里所说的时代环境,通常包含两个方面:一是指该时代的社会变化对史学研究产生的影响;二是指该时代的学术积累对史学研究所产生的影响。

前者反映出史学与社会的关系,后者反映出史学自身的内在发展逻辑。

众所周知,“文化大革命”的导火索是从古代史领域中点燃的,“文革”中的批林批孔和评法批儒等许多问题也和中国古代历史相关。

在那场浩劫中,许多著名史学家受到迫害,中国古代史的研究也受到严重歪曲,学科建设在那十年中陷入停顿。

客观来看,当时的中国古代史学界还面临着更深层次的问题。

首先,人才培养的断层和学科建设的停顿,导致研究力量严重不足。

其次,对理论的简单化、教条化、公式化的理解以及对史学功能的片面认识,使新中国成立以来的中国古代史研究存在着研究领域狭窄、研究方法单调、缺乏对中国历史自身特点和规律的整体把握,以及对海外研究状况不了解等问题。

再次,由于社会转型和史学自身发展过程中存在的问题,使包括中国古代史在内的整个历史学受到了所谓“危机”论的冲击。

这些问题在改革开放之初的中国古代史研究中依然存在且无可回避,解决起来步履维艰。

但随着国门的打开和社会的转型,解放思想、实事求是的思想深入人心,中国古代史研究的环境也发生了急剧的变化。

回顾30年来中国古代史研究的环境变迁,大体有这样几个方面的特点:(一)人才培养有了制度化保障。

1977年恢复的高等学校招生考试到十一届三中全会之前已经录取了两届学生,研究生招生也在1978年恢复,其中就有不少中国古代史专业的学生接受专业训练。

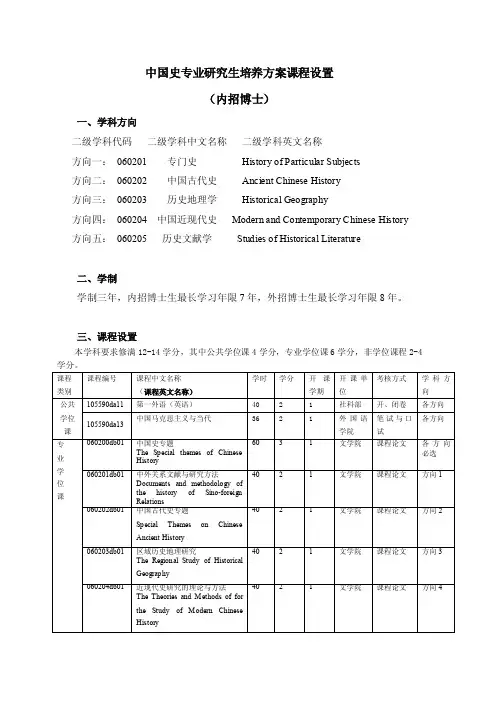

中国史专业研究生培养方案课程设置(内招博士)一、学科方向二级学科代码二级学科中文名称二级学科英文名称方向一:060201 专门史History of Particular Subjects方向二:060202 中国古代史Ancient Chinese History方向三:060203 历史地理学Historical Geography方向四:060204 中国近现代史Modern and Contemporary Chinese History 方向五:060205 历史文献学Studies of Historical Literature二、学制学制三年,内招博士生最长学习年限7年,外招博士生最长学习年限8年。

三、课程设置本学科要求修满12-14学分,其中公共学位课4学分,专业学位课6学分,非学位课程2-4学分。

四、必读和选读书目(控制在20—30条左右)(一)专门史必读书目1.张星烺编,朱杰勤校订:《中西交通史料汇编》,中华书局, 2003。

2.冯承钧译:《西域南海史地考证译丛》,商务印书馆,1995。

3.向达:《唐代长安与西域文明》,河北教育出版社,2007。

4.翁独健:《中国民族关系史纲要》,中国社会科学出版社,1984、2005。

5.丹尼等编:《中亚文明史》,中国对外翻译出版公司,2003。

6.徐斌:《华侨华人研究中文书目》,厦门大学出版社,2003。

专门史选读书目:1.严耕望:《治史三书》,上海人民出版社,20112、Christopher I. Beckwith, Empires of the Silk Road. Princeton University Press, 2009.3、Geoff Wade. China and Southeast Asia. V ol.1-6, London: Routledge, 2009.4、G. F. Hudson. Europe and China: A Survey of Their Relations from the Earliest Times to 1800.London: E. Arnold, 1931.5、History of Civilizations of Central Asia. vols. III-VI, UNESCO, 1996,20006、D. Sinor, ed. The Cambridge History of Early Inner Asia. Cambridge University Press, 1990(二)中国古代史必读书目1、费正清等:《剑桥中国史丛书》(多种),中国社会科学出版社。

初中历史学科知识体系第一篇范文:初中历史学科知识体系历史学科作为一门研究人类社会过去事件的学科,对于培养学生的思辨能力、人文素养和爱国情怀具有重要意义。

本文旨在梳理初中历史学科的知识体系,为教师提供教学参考,为学生提供学习指导。

1.中国古代史(1)原始社会:距今约170万年前,元谋人、北京人等早期人类的出现,标志着我国古代史的开始。

(2)奴隶社会:夏、商、西周等朝代的更迭,奴隶制度的发展与衰落。

(3)封建社会:春秋战国时期的诸侯争霸,秦始皇统一六国,开启封建社会。

(4)三国两晋南北朝:魏蜀吴、西晋、东晋、南北朝等政权的更替。

2.中国近现代史(1)鸦片战争:1840年,英国发动鸦片战争,开启中国近现代史。

(2)太平天国运动:1851年,洪秀全发动金田起义,建立太平天国。

(3)洋务运动:19世纪末,清政府开展洋务运动,试图振兴国家。

(4)戊戌变法:1898年,光绪皇帝颁布“明定国是”诏书,进行戊戌变法。

(5)辛亥革命:1911年,孙中山领导辛亥革命,推翻清朝统治。

(6)新文化运动:1915年,陈独秀、胡适等倡导新文化运动,推动思想解放。

3.中国现代史(1)中华人民共和国的成立:1949年,新中国成立,开启中国现代史。

(2)社会主义制度的建立:1956年,三大改造完成,社会主义制度在我国基本确立。

(3)文化大革命:1966年至1976年,我国发生文化大革命,对社会造成巨大冲击。

(4)改革开放:1978年,党的十一届三中全会召开,开启改革开放新时期。

三、初中历史学科教学策略1.情境教学:通过历史故事、角色扮演等方式,让学生身临其境,感受历史氛围。

2.问题驱动:引导学生提出问题,激发探究欲望,培养学生独立思考能力。

3.比较教学:运用比较方法,分析历史事件之间的异同,提高学生的概括能力。

4.实证教学:运用史料,让学生学会辨别真伪,培养学生的实证精神。

5.跨学科教学:结合地理、语文、政治等学科,构建知识体系,提高学生的综合素质。

中国史二级学科

中国史二级学科主要包括以下几个方向:

1. 中国古代史:研究中国从夏、商、周时期至清朝结束前的历史,包括各个朝代的政治、经济、文化等方面的演变。

2. 中国近代史:研究中国自清朝结束至现代的历史,特别是中国的近代化进程、社会变革、政治革命等方面的内容。

3. 中国现代史:研究中国自中华人民共和国成立以来至今的历史,包括中国共产党的领导、社会主义建设、改革开放以及当代中国的经济、政治、社会等方面的发展。

4. 中国民族史:研究中国各个民族的历史,包括汉族、少数民族的起源、迁徙、文化传承等方面的内容。

5. 中国文化史:研究中国的文化发展过程,包括中国古代文化的形成、传统文化的演变、现代文化的发展等方面的内容。

6. 中国经济史:研究中国历史时期的经济制度、经济发展、农业、工商业等方面的内容。

7. 中国社会史:研究中国历史时期的社会结构、社会变迁、社会制度、社会民生等方面的内容。

以上是中国史二级学科的一些主要方向,每个方向都有其特定的研究对象和研究方法。

在实际学习和研究中,也可能会有更具体的分支学科。

人文学院中国史一、适用学科、专业:中国史(一级学科、历史学门类)二、培养目标:本专业培养国家所需要的、具有良好政治品质、拥有坚实宽广的历史学理论与知识,具有国际竞争力的高层次专门人才。

本专业的博士生应完成历史学的基本训练,对相关的历史文献与资料有较好的把握,并能把握国际学术前沿,具有跨专业或跨学科的学术素养,在中国历史的相关领域具有独立从事带有创新性的较为重大的研究课题的能力,应能胜任高等学校或科研机构的教学、科研工作。

三、主要研究方向:1、中国古代史重点为各断代史,古代学术、思想与文化史。

2、中国近现代史重点为中国现代思想的形成研究。

3、专门史重点为中国社会、经济与文化思想的互动关系研究。

4、历史文献学重点为出土文献和上古文献的研究四、培养方式与学习年限:1、导师负责制与集体培养相结合,实行导师负责制。

成立包括导师在内的博士生指导小组,导师为组长,指导小组成员应具有高级职称或为本研究领域的专家。

2、博士生培养以学术研究为主。

根据培养要求及学位论文需要,确定个人培养计划,使学生具备宽广的学术基础,掌握创造性的研究方法,并在学科前沿有所建树。

3、脱产的在读博士生可以担任工作量为一年的助教,以聘任合同的方式确定工作内容与要求。

4、普博生的学制一般为3-4年;直博生和提前攻博生(含硕士生阶段)的学制为4-5年。

五、知识结构及课程学习的基本要求1、知识结构的基本要求本专业的博士生,应当对相关的各类历史资料有较全面的认识,对历史学相关门类在中国的学科发展历程有一定的了解,对自己所从事的方向的研究历史和现状有深入的把握,并能掌握国内外关于本专业最近的理论进展动态,将这些知识用于自己的研究之中。

至少应该掌握两门外语。

第一外国语应达到可以进行学术交流的水平,并具有一定的专业写作能力,第二外国语则至少能够顺利阅读本专业的相关文献。

2、课程设置及学分构成普通博士生在读期间,各类课程的最低限度学分为:公共必修课程8学分,必修环节5学分,学科专业课程6学分,学术与职业素养课程1学分,总学分不得少于20学分(不包括自学课程)。

中国古代史教学⼤纲《中国古代史》教学⼤纲⼆、课程性质、地位和任务中国古代史是历史学的⼀个重要分⽀学科,中国古代史课程不仅是⾼校历史专业的基础课(主⼲课),⽽且也应该是⾼校⽂理科其他专业的公共课。

它不仅能揭⽰中国传统社会发展、演变的客观规律,展⽰中华民族绚丽多姿的古代⽂明,⽽且对提⾼学⽣的综合⽂化素质,为今天的安邦治国以及全⾯提升中华民族的综合素质,宏扬传统民族⽂化精神等均有重要意义。

三、课程基本要求要求学⽣在系统掌握学科知识的前题下,学会运⽤马克思主义历史唯物史观的基本理论和⽅法,以及相关学科的理论和⽅法,在教师的指导下,进⾏中国古代历史的研究实践。

四、课程内容与学时分配课程内容说明:①本课程在内容安排上,注意以历史唯物主义为指导,充分体现坚持⾯向21世纪中国⾼等学校课程体系、内容、⽅法改⾰的精神,针对研究教学型学校的特点和当前的教学实际,⼒求反映中古史研究的新成果、新思想和新⽅法。

②对于中古史上⼀些有争议的重⼤问题,教师选⽤新的重要研究成果的结论,并适当考虑中学历史新教材的说法;对⼀些⽐较具体的问题,除采⽤⼀般说法之外,则只讲事实,不下结论。

③所列思考题,仅供参考。

思考题列于每章之后,旨在培养学⽣分析和解决问题的能⼒。

④对教学内容的安排,教师可根据实际灵活掌握或作适当调整。

⑤考虑到本课程的特殊性,故参考书⽬不分章开列,⽽在“主要参考资料”栏中⼀并列出。

课程内容:第⼀章远古(公元前2070年以前)教学内容与要求:本章主要结合考古材料,讲述中国远古⼈类的起源、演进及其中华⽂明的起源问题,在此基础上根据⽂献记载,阐述远古社会的社会形态与社会概况。

通过本章的学习,要求学⽣对中国远古⼈类的起源、⽂明起源、远古社会的情形有深⼊了解,并对学术界的相关研究动态与成果有较全⾯的把握,同时具备进⾏相关问题研究的能⼒。

教学重点与难点:1.中国远古⼈类的概况;2.私有制、阶级、国家的起源;3.中华⽂明的起源;4.中华⽂明起源的探源。

中国古代史教学大纲一、引言中国古代史是研究中国历史发展及其相关事件、人物和文化的学科。

作为教育体系中重要的一门学科,中国古代史教学大纲的设计是为了确保学生能够全面、系统地学习和理解中国古代历史的重要内容。

本文将提供一个适用于中国古代史教学的大纲框架,以确保教学内容准确、有条理,并帮助学生更好地了解中国古代历史的演变。

二、教学目标1. 了解中国古代历史的时间背景和重要事件。

2. 理解中国古代社会的政治、经济、文化等方面的发展与演变。

3. 掌握中国古代历史中重要人物和他们的贡献。

4. 培养学生的历史思维能力和文化素养。

5. 培养学生的分析和批判思维能力,以进行独立思考和评估。

三、教学内容1. 古代中国的历史时期划分a. 夏、商、西周时期的政治、经济特点b. 春秋战国时期的分裂和秦国的统一c. 秦汉之际的政治和社会转变d. 魏晋南北朝时期的政治格局2. 古代中国政治制度的演变a. 封建制度的建立和发展b. 中央集权制度的兴起c. 唐宋时期的政治制度改革d. 明清时期的政治制度演变3. 古代中国的经济发展a. 农耕经济的演变与农业技术的进步b. 商业和手工业的兴起与繁荣c. 近代工业的出现和对经济的影响4. 古代中国的文化繁荣a. 诗词文学的繁荣与发展b. 经典著作对文化的影响c. 中国古代艺术的独特特点d. 儒家思想及其在中国历史中的地位5. 重要历史事件及相关人物a. 古代战争和征服b. 文化名人与学术思想家c. 重大变革与政治改革d. 对中国历史有重大影响的事件四、教学方法1. 多媒体教学:使用图片、音频和视频等多媒体资料,帮助学生更生动地了解古代历史。

2. 课堂讨论:引导学生参与教学讨论,激发学生的思考和批判能力。

3. 案例分析:通过分析历史案例,培养学生的问题解决能力和思考能力。

4. 视察考察:组织学生参观历史遗址、博物馆等地,加深对古代历史的感性认识。

五、教学评估1. 课堂测验:对学生对教学内容的掌握程度进行测试。

中国历史课程标准中国历史课程标准是指中国教育部制定的关于中小学历史教育的指导性文件,用于规范和指导中小学历史教学的内容、目标、方法和评价标准。

下面是中国历史课程标准的详细内容:一、课程标准的总体要求1. 培养学生对中国历史发展的整体认知和理解,提高学生对中华民族传统文化的认同感和自豪感。

2. 培养学生的历史思维能力和历史素养,使其能够运用历史知识解决问题、分析历史事件和现象。

3. 培养学生的历史研究能力和历史文化传承能力,使其具备继承和发展中华民族优秀传统文化的能力。

4. 引导学生正确对待历史,培养学生的历史责任感和历史担当精神。

二、课程内容1. 中国古代史:包括夏、商、西周、春秋战国、秦、汉、三国、晋、南北朝、隋、唐、五代十国、宋、辽、西夏、金、元、明、清等历史时期。

2. 中国近现代史:包括鸦片战争、太平天国运动、戊戌变法、辛亥革命、五四运动、中国共产党的成立、抗日战争、解放战争、新中国成立以及改革开放等历史事件和时期。

3. 世界史:包括古代文明、中世纪、近代史和现代史等历史时期,重点介绍与中国历史相关的世界历史事件和文化交流。

4. 中国特色社会主义历史:包括中国共产党的历史、社会主义建设的历史进程和中国特色社会主义理论体系的形成等内容。

三、学科能力要求1. 掌握历史基本知识:了解历史事件、人物和文化等基本知识,掌握历史概念和术语。

2. 运用历史知识分析问题:能够运用历史知识分析历史事件和现象,理解历史进程和历史发展规律。

3. 评价历史事件和人物:能够客观评价历史事件和人物的作用,形成独立、客观的历史观点。

4. 进行历史研究:培养学生的历史研究能力,包括历史文献的查找、整理和分析能力。

5. 培养历史文化传承能力:通过学习历史,培养学生对中华民族传统文化的传承和发展能力。

四、评价标准1. 知识与理解:考察学生对历史知识的掌握和理解程度。

2. 分析与解释:考察学生对历史事件和现象的分析和解释能力。

中国史学科简介

中国史学科2010年被评为吉林省优势特色重点学科,2011年成为一级学科硕士点,2012年获得国家特殊需求博士研究生培养项目。

本学科现有2个教育部特色专业建设点:历史学和人文教育;2个吉林省社会科学重点研究基地:东北民族与疆域研究中心和东北民族历史与文化研究中心;2个国家级学术平台:中国东北边疆历史文献信息中心和萨满文化研究中心;1门省级精品课:中国古代史。

本学科研究方向明确,机构完整,结构合理,柔性引进5名高水平科研人员,整体实力不断提升,在省属高校中处于领先地位;重视基础资料建设,投入2千万元购买文献,建立信息检索系统,中国东北历史文献信息中心在国内处于领先水平;重视学术交流,关注现实问题,学校特批200万元用于边疆考察,在高句丽历史问题研究方面具有国际影响。

中国史学科通过国家特殊需求博士人才培养项目,主要研究方向有三个:第一,东北民族历史变迁问题研究;第二,吉林省民族地区发展问题研究;第三,东北边疆稳定问题研究。

中国史学科的建设任务为:第一,通过东北边疆科学考察活动,为吉林省政府在民族发展与边疆安全方面遇到的问题提供决策参考;第二,将中国史学科建设成吉林省高等学校重中之重学科;第三,将东北民族历史与文化研究中心打造成省部共建研究基地;第四,将中国东北边疆历史文献信息中心建设成国内一流的文献信息平台。

人文学院中国史一、适用学科、专业:中国史(一级学科、历史学门类)二、培养目标:本专业培养国家所需要的、具有良好政治品质、拥有坚实宽广的历史学理论与知识,具有国际竞争力的高层次专门人才。

本专业的博士生应完成历史学的基本训练,对相关的历史文献与资料有较好的把握,并能把握国际学术前沿,具有跨专业或跨学科的学术素养,在中国历史的相关领域具有独立从事带有创新性的较为重大的研究课题的能力,应能胜任高等学校或科研机构的教学、科研工作。

三、主要研究方向:1、中国古代史重点为各断代史,古代学术、思想与文化史。

2、中国近现代史重点为中国现代思想的形成研究。

3、专门史重点为中国社会、经济与文化思想的互动关系研究。

4、历史文献学重点为出土文献和上古文献的研究四、培养方式与学习年限:1、导师负责制与集体培养相结合,实行导师负责制。

成立包括导师在内的博士生指导小组,导师为组长,指导小组成员应具有高级职称或为本研究领域的专家。

2、博士生培养以学术研究为主。

根据培养要求及学位论文需要,确定个人培养计划,使学生具备宽广的学术基础,掌握创造性的研究方法,并在学科前沿有所建树。

3、脱产的在读博士生可以担任工作量为一年的助教,以聘任合同的方式确定工作内容与要求。

4、普博生的学制一般为3-4年;直博生和提前攻博生(含硕士生阶段)的学制为4-5年。

五、知识结构及课程学习的基本要求1、知识结构的基本要求本专业的博士生,应当对相关的各类历史资料有较全面的认识,对历史学相关门类在中国的学科发展历程有一定的了解,对自己所从事的方向的研究历史和现状有深入的把握,并能掌握国内外关于本专业最近的理论进展动态,将这些知识用于自己的研究之中。

至少应该掌握两门外语。

第一外国语应达到可以进行学术交流的水平,并具有一定的专业写作能力,第二外国语则至少能够顺利阅读本专业的相关文献。

2、课程设置及学分构成普通博士生在读期间,各类课程的最低限度学分为:公共必修课程8学分,必修环节5学分,学科专业课程6学分,学术与职业素养课程1学分,总学分不得少于20学分(不包括自学课程)。