第二章 表现素描(新)

- 格式:doc

- 大小:49.00 KB

- 文档页数:8

素描的基本知识课件一、教学内容本节课将深入讲解教材第二章“素描的基本知识”,具体内容包括素描的定义、分类及其重要性;素描的工具和材料;线条、明暗、质感、空间的基本表现技巧;以及素描作品的赏析。

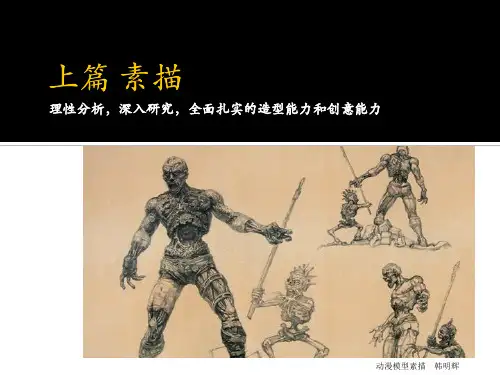

二、教学目标1. 让学生理解并掌握素描的基本概念和分类,认识到素描在艺术创作中的重要性。

2. 使学生熟悉并能够正确使用素描的工具和材料,掌握基本的表现技巧。

3. 培养学生的观察能力和创造力,提高他们的审美素养。

三、教学难点与重点教学难点:线条、明暗、质感、空间的表现技巧。

教学重点:素描的基本概念、分类;工具和材料的使用;基本表现技巧的掌握。

四、教具与学具准备教师准备:素描教材、画纸、铅笔、橡皮、画板、画架、示范作品。

学生准备:画纸、铅笔、橡皮、画板、画架。

五、教学过程1. 导入:通过展示一幅素描作品,引发学生对素描的兴趣,进而引入本节课的内容。

2. 理论讲解:a. 素描的定义、分类及其重要性。

b. 素描的工具和材料介绍。

c. 线条、明暗、质感、空间的基本表现技巧。

3. 示范演示:a. 演示如何正确使用素描工具和材料。

b. 演示线条、明暗、质感、空间的表现技巧。

4. 实践环节:a. 学生跟随教师,进行线条、明暗、质感、空间的练习。

b. 教师巡回指导,解答学生疑问。

5. 随堂练习:a. 学生根据所学内容,进行简单的素描创作。

b. 教师选取部分作品进行点评,指出优点和不足。

六、板书设计1. 素描的基本概念、分类。

2. 素描工具和材料。

3. 线条、明暗、质感、空间表现技巧。

七、作业设计1. 作业题目:请用线条、明暗、质感、空间表现一个简单的静物。

2. 答案要求:a. 正确使用素描工具和材料。

b. 掌握线条、明暗、质感、空间的基本表现技巧。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课的教学效果,学生的掌握程度,以及教学过程中的不足。

2. 拓展延伸:a. 探索更多素描表现技巧,提高创作水平。

b. 鼓励学生多欣赏优秀素描作品,提高审美素养。

第二章:素描静物教学目的:在几何形体写生的基础上,对各种不同形状、不同颜色、不同质感、不同难度的物体进行描绘,注重质感的表现,提高造型能力,在具备了形体塑造的基础上,对素描的其他造型因素进行研究,从而逐步完善素描的造型技巧。

教学重点:形体的塑造,固有色、质感、空间、光线相结合。

教学难点:1、形体空间感、体积感2、形体结构与明暗、质感的结合教学场所:画室授课方式:课堂讲授、写生实践教学用具:静物教学内容提要: 1、静物结构的分析和理解2、形体结构、空间结构的结合3、形体的结构表现方法4、形体的全因素表现方法复习思考题:静物写生训练在绘画中的作用讨论练习:1、结构的产生2、形体结构、空间结构之间的关系3、通过对表现因素的分析、讨论结构与光线的关系4、结构素描与全因素素描的关系评价标准单个几何形体的结构素描1、构图2、透视原理掌握及准确度 3 、形体结构、解剖结构空间结构理解表现的能力多个几何形体的全因素表现:1 、画面构图完整2 、形的准确程度3 、黑白灰关系明确静物的结构表现1 、构图完整 2、透视合理 3、形体结构、空间结构清晰静物的全因素表现1、画面构图、形的准许确度2、光的原理的把握3、质感及明度变化的掌握 4 、线条及虚实的把握关系石膏像的结构表现1 、画面构图完整2、形像生动 3 、解剖结构准确 4 、表现手法(线条、明暗、虚实)石膏像的明暗表现1、画面构图完整2、黑白灰关系明确3、光影原理的掌握石膏像的全因素表现1、画面构图、形的准确度2、光影原理的掌握3 、明度变化掌握4 、不同材质感的表达教学目的:让学生了解基本的作画步骤,构图知识,美术术语的基本含义重点、难点、及措施:重点理解构图知识和美术术语的含义教具:几何石膏、挂图教学过程:一、导入:举生活中的生动图片。

二、素描的含义;1、用单色的点、线、面的结合表现物体的形体,色调明暗层次等造型因素的绘画。

2、写生素描从内容上分为静物,动物,风景,人像及人体素描等。

第二章素描的要素第二节素描的五要素第二节素描的五要素 学习目的:了解素描的外形特征及内部主要构成要素。

学习重难点:学习素描不仅要对其形成的方式有所了解,掌握其中规律。

而素描作为写实绘画的基础,就是对绘画形体结构的基本锻炼。

教学时数:4学时第二节素描的五要素 一、形体——外在形式二、结构——组合关系三、比例——尺度联系四、空间——组织秩序五、明暗——表现手段第二节素描的五要素 作业安排:1.大量的速写练习:每天至少十张速写,把握客观对象的瞬间印象。

2.目测和比例的练习:训练眼睛的的敏锐程度。

3、临摹一张自己最喜欢的大师素描作品,可以是完整的,也可以是最感兴趣的局部。

一、形体 形体是客观物像存在于空间的外在形式。

任何物像都以其特定的形体存在而区别于其他物。

形体属于素描造型的基本依据和不变因素。

准确地把握物像的形体特征便奠定素描造型的基础。

二、结构 结构是事物自身各种要素之间的相互关联和相互作用的方式。

素描中的结构,主要指物像的内部构造和组合关系。

在素描中,结构包含两方面内容:一是解剖结构或构成结构;二是形体结构。

绘画中对物体结构关系的把握,主要在于用面体现其基本形体特征,这样便于理解和把握复杂的结构关系,有利于形象体积的塑造。

三、比例 比例体现了物像的结构、形体等在外观形态上的尺度联系,不同的尺度联系形成一定的比例关系。

任何物像的形体都是各组成要素按一定比例关系组合起来的,比例变了,物像的形状也就变了。

在素描中对形体比例的观察不应是机械、刻板地比较,应注意立体物像在一定的角度和透视变化中的比例关系。

四、空间 1.空间角色。

充分理解对象在不同空间的关系与形体组织中的不同形质变化。

2.空间构成。

物象与物象之间在空间中的组合与搭配即画面的构成关系。

3.空间构建。

从空间的角度重新组织建立画面的主次关系与画面秩序。

五、明暗 任何物体在光的照射下都会呈现一定的明暗关系。

明暗是素描的基本要素之一,是描绘物像立体与空间效果的重要因素。

素描的基本知识课件一、教学内容本节课主要依据教材《素描基础》第二章“素描的基本知识”,详细内容包括素描的定义、分类及其在艺术创作中的作用;基本线条、形状、明暗、质感、空间表现方法;以及素描工具的选择与使用。

二、教学目标1. 理解并掌握素描的基本概念和分类,了解其在艺术创作中的重要性。

2. 学会运用基本线条、形状、明暗等技巧进行素描创作,提高观察力和表现力。

三、教学难点与重点难点:线条、形状、明暗的运用及质感、空间的表现。

重点:素描的基本概念、分类;基本技巧的实践运用。

四、教具与学具准备教具:素描教材、素描作品实例、投影仪。

学具:素描纸、铅笔、橡皮、画板、画架。

五、教学过程1. 实践情景引入(10分钟)利用投影仪展示不同类型的素描作品,引导学生观察并分析作品的风格特点。

2. 理论讲解(15分钟)介绍素描的定义、分类及其在艺术创作中的作用;讲解基本线条、形状、明暗、质感、空间表现方法。

3. 例题讲解(15分钟)选取一个简单的静物,现场演示如何运用线条、形状、明暗等技巧进行素描创作。

4. 随堂练习(20分钟)学生自主选择静物,运用所学技巧进行素描创作。

5. 互动讨论(10分钟)学生展示自己的作品,互相评价、交流,教师进行点评和指导。

6. 知识巩固(10分钟)教师选取一个静物,引导学生分析其线条、形状、明暗等特点,巩固所学知识。

强调素描的基本概念、分类和技巧,提醒学生注意绘画习惯的培养。

六、板书设计1. 素描的基本概念、分类2. 基本线条、形状、明暗、质感、空间表现方法3. 素描工具的选择与使用七、作业设计1. 作业题目:以“生活中的静物”为主题,运用所学技巧进行素描创作。

答案:作品需体现线条、形状、明暗等基本技巧,具有立体感和质感。

2. 作业要求:A4纸大小,铅笔绘制,下周上课时提交。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课的教学内容是否清晰易懂,学生是否能够掌握素描的基本知识。

2. 拓展延伸:鼓励学生课后观察生活中的静物,尝试运用不同材料进行素描创作,提高绘画水平。

第二章表现素描在阐述“表现素描”相关知识要领之前,须说明的是,所谓表现素描,其“表现”二字仅指设计素描的视觉表现性效果,是与物象的明暗、质感以及线的表现关系相联系的。

简言之,这一单元主要学习素描表现的方式方法。

首先谈素描的明暗表现问题。

就明暗关系而言,任何物象形体,不论其形状如何,只要处于一定光线的照射之下,就会产生一定的明暗面。

通常把这种不同明暗面的对比关系叫做明暗关系。

明暗现象的产生,是光线作用于物体的结果,是客观存在的物理现象。

具体地说,由发光体产生的光照射到各类物体上,各类物体都有吸收一部分色光、反射一部分色光或透过某些色光的能力,这些反射出来或透射的色光作用于人眼的视网膜,就造成了五彩缤纷的视觉现象。

这些色光效果主要包括了色度和明度两种因素。

也就是说既包括了色彩现象,又包括了明暗现象。

所谓明暗素描,就象黑白照片,排除了物象的色彩因素,只以明暗因素来反映客观。

把有色彩的物象用明暗调子来表达,本身具有某些抽象的性质,因此,是有一定难度的。

开始学习明暗表现法时,一般先从画静物石膏像入手,以便掌握明暗素描表现方法基础。

明暗素描首先涉及光的影响作用。

光源包括自然光和人工光两大类,其照射方式一般有三种:一是直射,即直接照射;二是折射或透射,即先经过一些玻璃、水等透明体再照射出来;三是反射,即物象接受直射光后反射出来的光。

根据物理方面的定律,光线的直射角和反射角相等,不管哪种光及照射形式,照射到物体上光度的强弱和光源的强弱成正比。

光线不能改变物象本身的结构,但是由于光线照射角度不同,所引起的形象感觉的差异却非常大。

同一人像在正面、底、顶不同光线的照射下其视觉效果会大不一样。

特定光照角度能有助于刻划形象。

画者和物象之间的距离越近,物象的明暗对比效果越强,越远则越弱。

其原因是空气并不完全透明,夹杂着无数微尘影响着光线的通过。

这使人们越往远看越感到空气的存在。

素描练习中,可正确运用这种空气透视现象造成的视觉印象在画面上表达出物象的体积及远近关系,即所谓空间感。

从写生的具体对象来看,物象是立体的,层次丰富,而画面是平面的,画笔能表达的层次有限,物体由明到暗的变化十分丰富。

素描中最亮的一般即白纸本身,最深的即炭笔或铅笔等表现的深暗度。

因此,想机械地如实反映对象是不可能的,只能相对地表现,关键在于找准明暗层次的“比率”。

正是这种明暗表现的相对性,促使人们把物象的明暗关系归纳为五种基本调子,即亮部、中间层次、明暗交界线、反光和投影。

其中亮部和中间层次属于受光部,明暗交界线、反光、投影属于背光部,它们构成了物体的明暗两大系统。

这是物体受光以后产生的基本明暗调子,不管物体形状起伏有多复杂;也不会改变五调子的排列次序。

也有把五调子归纳为高光、明部;中间部、暗部和反光的。

但高光不是任何情况下都会有的,它主要取决于物体的质地。

也取决于光源的照射角度。

所以高光不能作为基本调子之一。

相反,投影应该成为基本调子之一。

投影面积的大小,取决于光的照射角度,光源位置越高投影越短。

越低则越长。

投影的形状,既取决于遮光物体外形,又取决于投影物表面的形状起伏。

投影与物体相交接的地方一般较深,界线也较分明,渐远渐淡,界线也渐模糊。

一般说,物象受到光线直射的地方为亮部(直射即光线射角度为90°)亮部的层次变化较小,画时要有意识地减小层次差别,以保持明暗对比的强度和视觉效果。

中间层次是物象受到光线侧射的地方,是变化最多最微妙的部位,但要控制其变化范围,不与亮部和背光部层次混同,不然画面会乱而脏。

物象受光部和背光部相交接的地方为明暗交界线,这个部位受光最少,既受不到照射光,又受不到反射光,所以比较暗。

反光是物象的暗部受到周围受光物体的反射而产生的。

一般情况下,反光的明度不会超过受光部,但遇到镜子、玻璃、水面、白色物体等强反射光时,就属特殊情况了。

明暗关系无论怎样变化,都脱离不开形体结构本身特征的制约。

反过来,明暗层次的变化则又反映出物体结构的特征,两者不可剥离。

这里就涉及到物体的块面与层次的关系。

在前面我们已经详述了体块的性质。

而块面与体块紧密关联。

体块是物体的整体形态,块面则是物体面上形状。

如果说任何一种物体都是由许多体块组成的,那么,块面的组织则是物体表层所呈现出来的丰富的变化。

面的形状大小和数量能决定体块的基本形状和体积。

有的物体中的体块的可视部分只有两个面,有的则有很多面。

它们中有平面、凹面、凸面、圆面等,找到了面就能找到体块。

不管是受光的面或背光的面,光源与面成直射角度的情况是常有的,但更多的还是面与光源形成一个倾斜的角度,这个受光的面就有与光源远近的区别,近的亮一些,远的一端暗些,中间灰些,所以面呈现着由亮到灰到暗的渐变过程。

背光的面也是一样,由于距离反光处的远近不同,也呈现出渐变的现象。

我们知道,任何一种物体在光的照射下表层块面的调子层次变化是丰富的,但只要掌握住它们的基本规律,就不难表现出它们的微妙变化。

任何物体都有自己的基本形体块面,它们不外乎圆和方的组合,抓住了基本形体块面的明暗关系,就可分析出它们的调子规律。

设计素描教学不只涉及物体的结构、空间、明暗、体积等相关知识要领,与此紧密联系的还有关于物象表面的软与硬、粗与细、光与麻、燥与湿、透明与不透明等不同的质感表现,这是对物体表面显现出的不同质地、质量、表面纹理的特殊表现。

一般说材质感是典型的触觉现象。

但不直接通过触摸,用眼睛也能充分感受物体的材质,并且它与通过触模所得到的材质感觉也不尽相同。

其实,视觉比触觉具有更高的性能,它能与其他的各种感觉发生联系,甚至有替代其他感觉的功能。

因此,材质的视觉体验完全是一种复杂的综合感觉。

质感的表现在艺术设计中具有极其重要的意义。

现代艺术设计更重视材质感的表现,它往往是对产品质量和材料工艺所作的具体说明。

在广告摄影中,对切合主题的材质类型的选择,加上精心设计和布光,会使创意得到完美的表现。

这已成为广告设计的主要表现语言。

但在视觉设计中对质感的运用,除了摄影以外,通过手工绘制的也较多,它是发挥绘画材料的功能和绘画的技巧所作的表现,是电脑设计所不能替代的一种设计表现形式。

因此,质感表现作为我们设计素描基础训练内容是必要的。

在设计的构成理论中,对物质的材料特征作说明,常使用“肌理”这一概念。

从“肌理”的角度去认识质感,能从形式上明确它们的视觉和触觉的意义。

但质感与肌理的概念又不尽相同。

确切地说,质感是对具体物质的材料特征所作的说明;肌理则是指具有不同表面组织结构的纹理,尤指人工制造的各种表面纹理,比如在纸上描画、拓印、刮擦或利用立体材料所做的这样一种肌理的练习。

而在具象造型的表现中,材质感应以体现出现实的具体形态为原则,而不单纯是一种质地或肌理的创造。

这一点,我们在素描教学中必须正确认识。

在基础素描训练中,物象的空间表现是另一重要的教学内容。

而物象的空间表现一般是采用线性透视表现和明暗光影表现的两种空间表现方法。

关于物象的空间感的表现,最早的一种方法是将物象在平面上作多层的空间表现,就是把画面上的各个部分作多层的布局,底部表示近,顶部表示远。

此法起源于埃及。

我国古代绘画,表现空间感的方法是一种散点透视法。

其作品的空间感不是人们从固定视点所看到的现实空间图像,而是流动的视觉空间构成。

常采用“多视点”、“高视点”和“远视距”来表现透视空间。

所谓多视点是将画者在走动中,众多视点所见场景经营布置在一幅画中,如同将电影镜头在移动中摄得的多个画面拼接组合。

多视点透视,也称散点透视。

多视点透视因其不受时间空间限制,具有较大的叙述性。

能将事件的过程陈述出来,宜表现丰富的情节内容。

如南唐顾闳中作长卷《韩熙载夜宴图》,便是最好的范例。

中国画家采用“多视点”手法,将分散的图像经营布置在长幅立轴和宽幅横卷中。

远看构图,不失整体气势和视觉常规;细观局部,也都符合正常视觉印象。

观画者似乎被引进一个能升降自如的游览舱。

,看立轴由下而上移动,看横卷自右向左行进,一幅幅连贯的画面由眼前过去,构成一个整体的意象形态。

宋代沈括在《梦溪笔谈》中提出中国山水画构图原则是“以大观小”,“如人见假山”,将高山大川看作假山盆景,就必须采用“远视距”。

如要同时见到山前山后、东山西山,屋舍中庭和后巷,并取得“折高折远”的构图效果,则应采用“高视点”和微俯视方法。

为了达到“以大观小”的视觉效果。

也为了准确描绘建筑物形体结构的固有关系,传统中国画采用与西方轴测图法极为相似的“远视距”透视方法。

该方法大都运用于房屋的表现:正面为垂直、水平线段组成的矩形,侧面为平行四边形;侧面的屋檐、门窗顶底线和屋基线等,均以同一斜度的平行线远伸,没有灭点,称之为“一去百斜”,其斜度在30—60度之间。

轴测图中的远近房屋本应同等大小,但“远视距”画法可将近屋画大,远屋画小,但每座房屋仍按轴测图画法画;远近房屋间衔接不谐调之处,可用烟雾树石遮阻过渡。

与中国画空间表现方法不同,西画主要采用的是远近法(即线性透视和空气透视法),文艺复兴时期,已达到相当符合物理现实和视觉经验的完美效果。

我们今天所熟知的透视图法及其依据的全部原理,是由英国数学家泰勒在1715年出版的《论线透视》一书中所确立的。

19世纪时,有些学者对双目视觉和拱状视网膜对视觉和边缘视觉的影响,对透视形成中的眼球运动和影响视觉的种种心理因素亦作了研究。

进入20世纪,一些现代透视实例转向主观因素,有意运用变形强调空间或破坏空间。

为突破传统的空间观念,他们利用透视强烈的三度空间效果,作出夸张透视、复合透视,以及异样空间同处等虚构的空间。

超现实主义画家达利的油画《十字架上的基督》,便是一例,表现了臆想中的既俯视又平视的复合空间。

而超现实主义画家们利用透视法所具备的三维效果,经过夸张、变异后表现的虚构空间,更具有主观色彩。

这些空间感的表现手法在现代视觉设计中得到了更广泛的应用,它往往是为了制造逼真和具有表现力的空间意境,以获得有利于设计创意的表现。

无论是中国画还是西画,其空间表现方法,仍属于是我们学习素描写生的必要的基础知识的,尤其是本单元仍属于基础训练阶段,更是要掌握好透视的基础知识的同时,注意掌握好线性透视、光影明暗中投影、倒影和反影的透视空间表现方法,表现物象各种形态的空间感,为今后准确地表现设计意图打下坚实的造型基础。

如果说素描中物象的空间感和质感描绘,主要运用明暗手法,特别是对物象的材质特征的表现,是将素描明暗方法推向极致,那么,素描的线表现则极对于明暗表现而具有独特的形式意义。

但是,从造型艺术发展的整体情况看,对于“线”的感觉和认识不尽相同,甚至有的是将其归属于“面”(明暗)来看待的。

如:契斯恰可夫就否认线条具有独特的意义,他把我们在视觉上所感觉到的物象中的线条称之为面的“缩扁”,是由于面的转折而缩扁为线的。