举例感性认识和理性认识.doc

- 格式:doc

- 大小:46.50 KB

- 文档页数:6

简述感性认识和理性认识的含义及二者的关系感性认识和理性认识是哲学中的重要概念,对于人类认识世界、处理事物都有着重要的作用。

本文将简要介绍感性认识和理性认识的含义及其关系,感性认识是指人们对于世界的直观感受和体验,是从感觉、知觉中获得的知识,是通过感官和感性直觉来获取的知识。

比如看到红色的苹果,就可以直观地感受到红色和苹果的存在。

感性认识是人类认识世界的起点,它的主要特点是具有直观性、主观性和片面性。

直观性是指感性认识是直接从客观世界中获得的,是对事物外在特征的直接感知。

主观性是指感性认识往往受到主观情感、兴趣、习惯等因素的影响,容易带有主观色彩。

片面性则是指感性认识只能获得事物表面的某些特征,而不能深入到事物的本质、内部联系和规律性。

相对于感性认识,理性认识是更高级别的认识方式,是人类通过思考、推理、归纳、演绎等方式对事物进行认识的过程。

理性认识是人类思维的高级形式,可以将不同感性认识进行综合、抽象、概括和反思,对事物的本质进行深入探讨。

理性认识是对感性认识的补充和扩展,可以揭示事物内在联系和规律性,从而更全面地认识事物。

虽然感性认识和理性认识在本质上有所不同,但二者之间也存在着密切的关系。

首先,感性认识是理性认识的基础和前提。

我们要进行任何理性思考,都需要先有感性认识的基础。

其次,感性认识和理性认识是相互作用、相互促进的。

理性认识可以从感性认识中提炼出规律性和本质,从而更加全面地认识事物;而感性认识则可以为理性认识提供生动、具体的实例,让理性认识更加贴近实际。

因此,二者之间并不是对立的关系,而是相互补充、相互渗透的关系。

总之,感性认识和理性认识是人类认识世界的两种不同方式,对于人类认识世界、处理事物都有着重要的作用。

感性认识是认识的起点和基础,理性认识是认识的深化和扩展,只有二者相互作用、相互促进,才能形成全面、深入的认识。

谈音乐审美过程中的感性认识和理性认识音乐是一门艺术,其美学价值体现在人们的审美过程中。

音乐的感性认识和理性认识是人们在欣赏音乐时的两种不同的认知方式。

感性认识是指人们通过自身的情感和直观的感受来理解音乐。

音乐是一种能够直接触动人的情感和情绪的艺术形式,通过旋律、节奏和声音的各种组合,音乐能够引起人们的共鸣。

感性认识强调的是对音乐的感受和情感回应,人们在欣赏音乐时会陷入情感与音乐融为一体。

当听到悲伤的音乐时,人们会感受到哀愁、伤感的情绪;而当听到欢快的音乐时,人们会感到喜悦、舒畅的心情。

感性认识是一种直观的体验,它可以直接触动人们的内心世界,引起人们对音乐的情感共鸣。

理性认识是指人们通过思考、分析和理性思维来认识音乐。

音乐不仅仅是一种情感的宣泄,它也是一门需要理性思维来解析的艺术形式。

理性认识关注的是音乐的形式、结构、演奏技巧等方面,通过对音乐的分析和理解,人们能够更深入地认识音乐的内涵和艺术技巧。

在欣赏古典音乐时,人们可以通过对作曲家的创作技巧和音乐结构的解析,来理解音乐的美学价值。

理性认识需要人们掌握一定的音乐知识和分析能力,通过对音乐的细节的分析和理解,能够更深入地认识和欣赏音乐的内涵。

感性认识和理性认识在音乐审美过程中相辅相成,相互影响。

感性认识是人们欣赏音乐的基础,音乐的表达力和感染力正是通过感性认识来达到的。

在感性认识的基础上,理性认识为人们提供了更深入的认识和理解音乐的可能性。

通过理性思维的方式,人们能够更加全面地认识和分析音乐,发现其中的美学价值,从而提高对音乐的审美水平。

在音乐教育中,感性认识和理性认识的培养都非常重要。

感性认识可以通过让学生亲近音乐、感受音乐的情感和表达来培养,例如通过演奏、合唱等方式让学生亲身参与到音乐中。

而理性认识则需要通过音乐知识、音乐理论的学习来培养,例如教授学生音乐的基本概念、音乐的结构和形式等方面的知识。

只有将感性认识和理性认识结合起来,才能够培养出更全面的音乐审美能力。

谈音乐审美过程中的感性认识和理性认识音乐是一种极富感染力的艺术形式,它能够触及人们内心深处,引发强烈的情感共鸣。

在音乐欣赏的过程中,人们往往会有感性认识和理性认识两种不同的体验。

感性认识是指对音乐的情感体验和直观感受,而理性认识则是指对音乐的理性分析和思考。

这两种认识方式相辅相成,共同构成了音乐审美过程中的丰富体验。

在音乐欣赏过程中,感性认识起着至关重要的作用。

音乐是一种抽象的艺术形式,它通过声音的流动和节奏的变化来表达情感和意境。

当人们聆听音乐时,他们往往会受到音乐的情感感染,产生共鸣和情感体验。

当人们听到悲伤的音乐时,他们会产生悲伤的情感,并且在心灵深处感受到音乐所传达的悲伤情绪。

这种感性认识是一种直观的、情感化的体验,它能够让人们直接感受到音乐的美和力量,从而产生愉悦和满足感。

理性认识在音乐欣赏过程中也扮演着重要的角色。

音乐是一种有组织的艺术形式,它具有一定的结构和规律。

在音乐欣赏过程中,人们往往会对音乐的结构、旋律、和声、节奏等进行理性分析和思考。

他们会思考音乐的构成方式、表现手法以及表达内容,从而深入理解音乐的内涵和意义。

通过理性认识,人们能够更加全面地把握音乐作品的特点和美感,从而提高对音乐的欣赏水平。

感性认识和理性认识也在不同层面上相互作用。

在音乐欣赏的过程中,人们往往会先受到音乐的感染,产生情感共鸣,然后才会进行理性分析和思考。

在听到一首美妙动人的乐曲时,人们可能会先被其旋律所吸引,产生愉悦和激动的情感,然后才会思考乐曲的结构和表现手法。

而在理性认识的过程中,人们也会通过理性分析来加深对音乐的感性体验。

当人们透过理性批判性地思考音乐作品时,他们能够更加深入地领会音乐的内在美和情感内涵,从而增强对音乐的感受和欣赏。

感性认识和理性认识也受到个体心理和文化背景等因素的影响。

不同的人可能会因为个人的情感经历和文化修养而对同一首音乐作品产生不同的感性认识和理性认识。

来自不同国家和地区的人可能会对同一首音乐作品产生不同的情感共鸣,因为他们在文化和情感经历上有着不同的侧重点。

概念的意思举例概念是指对现实世界或某一事物的思维演绎和抽象概括,通过概念可以把事物进行分类、辨识和理解。

概念是人类认识、思考和沟通的基本单位,也是科学研究和学问积累的基石。

概念的形成通常有两种途径:感性认识和理性认识。

感性认识是通过人的感官对现实事物的直接感知和直观认识而形成的,这些感知和认识是直接针对个别事物的,具体而直观。

例如,人们对“狗”这个概念的形成是通过观察、听声和触摸等感官的直接体验,对狗的形状、颜色、体型、行为等产生认识,从而形成了“狗”的概念。

理性认识是通过人的思维、推理和抽象能力进行的概念形成过程。

理性认识从感性认识中抽离出普遍性特征,对事物的内在本质、规律和关系进行抽象概括,形成一般性的概念。

例如,人们对“动物”这个概念的形成是通过对各种个别动物的分类、比对和归纳,从而抽象出动物的共同特征,形成了“动物”的概念。

概念在人类认识和思维过程中发挥着重要作用。

首先,概念可以帮助人们对复杂的事物进行分类和归纳,减少认识和思维的负担。

人类所接触的事物繁多、复杂而且多样化,通过概念的使用可以将这些事物进行分类,将其归纳为一定的类别,从而更好地理解和认识事物的本质和规律。

例如,通过“植物”这个概念可以将各种不同的植物进行分类,将它们归纳为植物界下的不同门、纲、目等,从而更好地理解植物的结构、功能和生态等。

其次,概念可以实现思维的高效沟通。

概念是思维和言语交流的基本单位,人们通过概念可以准确、简明地表达思想和观点。

概念具有抽象性和一般性的特点,可以不受具体事物的限制,从而实现了思维和沟通的高度灵活性。

例如,在交流中,我们可以用“友谊”这个概念来表达人与人之间的特殊关系,无论是家人、朋友还是同事,都可以通过这个概念来进行交流,使人们更好地理解和共享友谊的意义。

此外,概念也是科学研究和学问积累的基石。

科学研究和学问的发展需要对事物的抽象和归纳,通过概念的运用可以对事物的本质、规律和关系等进行深入研究和理解。

感性认识理性认识材料作文咱今儿来聊聊感性认识和理性认识这对“好兄弟”。

感性认识啊,就像是我们生活中的“直觉大师”。

比如说,你看到一朵娇艳欲滴的花,瞬间就觉得它美极了,心里那叫一个欢喜,这就是感性认识在发挥作用。

它来得快,就像一阵风,直接吹进你的心里,让你凭着感觉和情感做出反应。

再来说说理性认识,这家伙就像是个“严谨的侦探”。

它不会被表面的东西轻易迷惑,总是要深入分析、推理一番。

还是拿那朵花举例,理性认识可不只是觉得花美,它会思考这花是什么品种,生长环境咋样,有啥价值等等。

感性认识让我们的生活充满色彩和激情。

想象一下,要是没有感性认识,看到美丽的风景都没啥感觉,听到动人的音乐也内心毫无波澜,那这日子得多无趣啊!它让我们能迅速地感受世界的美好,爱就爱得热烈,哭就哭得痛快。

但光靠感性认识也不行,不然就容易冲动行事,犯下错误。

这时候理性认识就来救场啦!它能帮我们冷静思考,权衡利弊,做出更明智的选择。

比如说买东西,看到一件超级喜欢的衣服,感性认识会大喊:“买它买它!”可理性认识会提醒你:“先看看价格,想想是不是真的需要,质量好不好。

”

感性认识和理性认识就像我们的两条腿,缺了谁都走不好人生这条路。

只有让它们俩携手合作,我们才能在生活的道路上稳稳当当,不摔跟头。

所以啊,咱们得学会在该感性的时候尽情释放情感,该理性的时候冷静思考,这样才能把生活过得有滋有味,明明白白!

怎么样,这下您对感性认识和理性认识是不是清楚多啦?。

感性认识和理性认识的作文感性认识和理性认识这俩玩意儿,听起来好像有点深奥,其实我们生活中天天都在用。

来,咱们聊聊这俩的区别,顺便聊聊我、你,还有我那个喜欢整天做实验的朋友小明,怎么在日常中把这俩搞清楚的。

先说说感性认识。

简单来说,就是那种你看见、听见、摸到的东西,直接从感官得到的信息。

就像我昨天吃了一顿超辣的火锅,哎呀,那辣味儿简直能把我舌头烧成一片焦炭。

你说这算什么?感性认识呗!这时候我的舌头、我的味蕾就直接告诉我,这火锅辣得要命。

没啥复杂的思考,就是感官的直接体验。

然后是理性认识。

这就得靠动脑筋了。

比如说,你吃辣火锅的时候会想着,“哎,这辣椒是怎么让人这么难受的呢?”于是你开始查资料,了解辣椒中的辣椒素是如何跟你的神经系统互动的。

你慢慢把这些信息搞清楚,这就是理性认识——通过分析、推理得出的结论。

这时候,小明就忍不住插话了。

他从他的实验室里抬起头,兴奋地说:“我刚做了个实验,发现辣椒素能激活我们舌头上的痛觉神经,结果就觉得辣得要命!”小明一脸得意,显然对自己这理性认识特别自豪。

我一边点头一边笑:“小明,你这实验做得挺不错,不过我跟你说啊,光有理性认识还不够。

有时候感性认识也很重要。

比如说,我昨天吃火锅的时候,真的是被辣得眼泪都流出来了,那个感受就很直接!”“哈哈,是啊,”小明笑着回应,“可是如果你光凭感性认识,那你怎么知道辣椒为什么辣?这就需要理性认识来解释啦。

”这时候,小明的好朋友小红也过来凑热闹了。

她听了我们的话,插嘴道:“你们说的对。

不过有时候,感性认识和理性认识得结合起来才能有更全面的了解。

就像我平常做菜的时候,凭感觉觉得盐放多了可能就会咸。

然后我再根据食谱调整量,这样才不会做出一锅咸到可以当盐罐的菜。

”我笑着说:“对对对,小红说得很对!所以说,感性认识和理性认识不是互相排斥的,而是互补的。

你先用感官感受世界,然后用理性来分析,最后形成对事物更深刻的理解。

”小明点点头,十分赞同:“嗯,这样想确实更全面。

感性认识与理性认识并存的作文“哎呀,这道题到底选什么呀!”我抓耳挠腮地对着作业本发愁。

那天下午,阳光透过窗户洒在我的书桌上,形成一片片光影。

我和我的好朋友小明还有小红正在一起做作业。

“别着急嘛,慢慢想。

”小明安慰我道。

“就是呀,你得冷静下来分析分析。

”小红也在一旁附和。

我皱着眉头,心里暗暗叫苦:“这题也太难了吧,我感觉我的脑袋都要炸了!”我看了看小明和小红,他们都在认真地思考着。

我突然意识到,我们三个人面对问题的方式好像不太一样。

我比较容易被情绪左右,一遇到难题就着急上火;而小明总是很沉稳,会理性地去分析;小红呢,则是比较感性,会从不同的角度去看待问题。

想到这里,我不禁问他们:“你们说感性认识和理性认识哪个更重要呀?”小明推了推眼镜,认真地说:“我觉得都重要呀,感性认识能让我们更有情感共鸣,理性认识能让我们更有条理地解决问题。

”“对呀对呀,就像我们看一部电影,感性认识会让我们被里面的情节感动,理性认识会让我们去思考电影背后的意义。

”小红接着说道。

我似懂非懂地点点头,“那我们在生活中要怎么做到感性认识与理性认识并存呢?”“这还不简单,就像我们现在做作业呀,你不能光着急,要冷静下来分析题目,这就是理性;同时呢,也要有那种想要把题目做好的热情,这就是感性嘛。

”小明笑着说。

“哇,你说得好有道理呀!”我恍然大悟。

在那之后,我试着让自己在面对事情时既保持感性的热情,又运用理性的思维。

我发现,这样真的能让我更好地处理问题,也能让我更加全面地认识这个世界。

其实,生活不就是这样吗?既需要我们用感性去感受美好,去爱去关心;又需要我们用理性去判断是非,去解决难题。

只有感性认识与理性认识并存,我们才能在人生的道路上走得更稳、更远。

难道不是吗?。

感性认识和理性认识的作文

哎呀,感性认识和理性认识,这话题听起来挺深奥的,不过咱们聊聊还是挺有意思的。

感性认识嘛,就是靠咱们的感觉、直觉来理解事物,有点像看见一只可爱的小猫咪,心里就“咕噜咕噜”地觉得它好萌好想抱一抱;理性认识则是靠头脑里的逻辑和分析来看问题,比如算数题,得想想答案才行。

我记得有次,我家小明他说感性认识就像是看电影一样,你被那剧情感动得哭成泪人;而理性认识呢,就像数学考试,得一步一步推导出结果,不然老师会抓狂。

哈哈,挺形象的比喻嘛!

有一天,我跟小红还有大伙儿聊起这个话题,小红说她买东西就是凭感觉,看上眼的就买了,不然越想越烦。

可是我家老王跟她对着干,他就得先算一下钱够不够,还要考虑东西能不能用得上,说实话,听着也挺有道理的。

不过,有时候感性和理性也会有点互通有无。

比如,小明看见一个漂亮的摆设,他一时心动想买,可他想了一下,理智告诉他家里摆不下了,于是他就没买。

这时候感性先放炮了,但是理性最后还是霸气地打败了它!

其实,感性和理性有点像人的两个朋友,有时候一起瞎逛,有时候又在吵架。

就像我家小明和老王,感性想看电影,理性觉得得早点回去学习。

最后他们都妥协了,看了部短片,也抽了点时间学习。

总结一下,感性认识和理性认识,就像是一对矛盾又充满默契的好基友。

有时候你得听听内心的声音,有时候你得冷静地分析。

咱们要学会在这两者之间找到平衡点,这样才能看清事物的全貌,也能享受生活的乐趣。

嘿,写这玩意儿还挺有趣的,就像跟你聊天一样!。

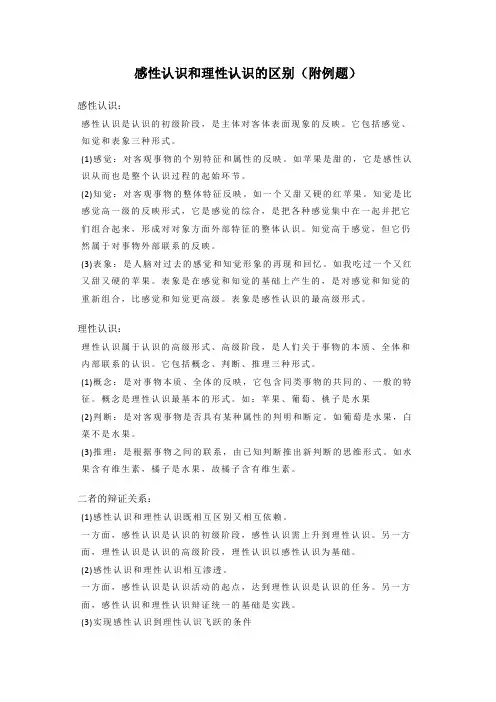

感性认识和理性认识的区别(附例题)感性认识:感性认识是认识的初级阶段,是主体对客体表面现象的反映。

它包括感觉、知觉和表象三种形式。

(1)感觉:对客观事物的个别特征和属性的反映。

如苹果是甜的,它是感性认识从而也是整个认识过程的起始环节。

(2)知觉:对客观事物的整体特征反映。

如一个又甜又硬的红苹果。

知觉是比感觉高一级的反映形式,它是感觉的综合,是把各种感觉集中在一起并把它们组合起来,形成对对象方面外部特征的整体认识。

知觉高于感觉,但它仍然属于对事物外部联系的反映。

(3)表象:是人脑对过去的感觉和知觉形象的再现和回忆。

如我吃过一个又红又甜又硬的苹果。

表象是在感觉和知觉的基础上产生的,是对感觉和知觉的重新组合,比感觉和知觉更高级。

表象是感性认识的最高级形式。

理性认识:理性认识属于认识的高级形式、高级阶段,是人们关于事物的本质、全体和内部联系的认识。

它包括概念、判断、推理三种形式。

(1)概念:是对事物本质、全体的反映,它包含同类事物的共同的、一般的特征。

概念是理性认识最基本的形式。

如:苹果、葡萄、桃子是水果(2)判断:是对客观事物是否具有某种属性的判明和断定。

如葡萄是水果,白菜不是水果。

(3)推理:是根据事物之间的联系,由已知判断推出新判断的思维形式。

如水果含有维生素,橘子是水果,故橘子含有维生素。

二者的辩证关系:(1)感性认识和理性认识既相互区别又相互依赖。

一方面,感性认识是认识的初级阶段,感性认识需上升到理性认识。

另一方面,理性认识是认识的高级阶段,理性认识以感性认识为基础。

(2)感性认识和理性认识相互渗透。

一方面,感性认识是认识活动的起点,达到理性认识是认识的任务。

另一方面,感性认识和理性认识辩证统一的基础是实践。

(3)实现感性认识到理性认识飞跃的条件在实践中获取丰富而合乎实际的感性材料,是实现由感性认识飞跃到理性认识的基础和前提。

运用抽象和综合的思维方法对感性材料进行加工,是实现由感性认识飞跃到理性认识的正确途径。

谈音乐审美过程中的感性认识和理性认识音乐的审美过程通常可以分为感性认识和理性认识两个方面。

感性认识是指我们对音乐作品所产生的情感和感受的体验,而理性认识则是指我们对音乐作品所具有的技术结构和理论知识的理解和分析。

这两者在音乐的审美过程中相辅相成,共同构成了我们对音乐作品的全面认识和欣赏。

感性认识还体现在我们对音乐形象和表现力的感受上。

音乐作品往往通过旋律、节奏、和声等元素来表达某种情感或者描绘某种意象,而我们在欣赏音乐时会根据这些音乐元素的变化和表现来感受到音乐作品所展现的形象和情感。

这种形象和情感的感受不是理性思维的产物,而是来自我们内心深处的情感共鸣和感觉体验。

感性认识在音乐的欣赏过程中发挥着至关重要的作用,它使得我们对音乐产生了情感上的投入和共鸣,从而使得音乐对我们产生了深远的影响。

在理性认识的过程中,我们需要对音乐的各种要素进行分析和研究。

我们需要了解音乐的基本元素,比如旋律、节奏、和声等,以及它们是如何组织和运用在音乐作品中的。

我们还需要了解音乐的结构和形式,比如交响乐的三段形式、奏鸣曲的发展部和重奏部等等。

我们还需要了解音乐的风格和流派,以及不同作曲家和不同时期的音乐特点和风格特色。

通过这些分析和研究,我们可以更加深入地了解音乐作品的内涵和特点,从而使得我们对音乐的欣赏和理解更加全面和深刻。

值得注意的是,在音乐的欣赏过程中,感性认识和理性认识并不是相互对立的,而是相辅相成的。

感性认识是理性认识的基础,它使得我们能够对音乐作品产生情感上的共鸣和感受,从而使得我们对音乐产生情感上的投入和情感上的连接。

而理性认识则是对感性认识的补充和延伸,它使得我们对音乐作品的理解更加全面和深刻,从而使得我们对音乐的欣赏更加准确和深入。

在音乐教育中,我们也应该注重培养学生的感性认识和理性认识。

在感性认识方面,我们应该通过鼓励学生多听音乐,多感受音乐,并且引导他们从音乐的情感和感受上进行抒发和表达。

在理性认识方面,我们应该通过音乐理论和分析的教学,使学生掌握音乐的基本知识和技术要领,从而使得他们对音乐的理解更加准确和深刻。

对于马克思主义哲学,我们之前的文章谈论过了量变质变规律,否定之否定规律,因果规律范畴,联系和变化的概念,认识论的中的反映论和真理论,实践论,偶然与必然的这对矛盾范畴,原因和结果这对矛盾范畴,可能性和现实性这对矛盾范畴,规律与因果,等这些马哲内容都涉及到了,本篇谈一谈认识论中的感性认识和理性认识。

要用数学方法解决一个实际问题,不论这个问题是来自工程、经济、金融或是社会领域,都必须设法在实际问题与数学之间架设一个桥梁,首先要将这个实际问题化为一个相应的数学问题,然后对这个问题进行分析和计算,最后将所求得的解答回归实际,看能不能有效地回答原先的实际问题。

这个全过程,特别是其中的第一步,就称为数学建模,即为所考察的实际问题建立数学模型。

-------中科院李大潜院士数学建模就是通过计算得到的结果来解释实际问题,并接受实际的检验,来建立数学模型的全过程。

当需要从定量的角度分析和研究一个实际问题时,人们就要在深入调查研究、了解对象信息、作出简化假设、分析内在规律等工作的基础上,用数学的符号和语言作表述来建立数学模型。

----百度百科通过本号,我们知道无论我们做什么都首先明确目标,然后构筑方法,最后执行方法达成目标,本号一个重点的构筑和讨论数学方法,量化策略,概率统计模型,数学模型,构筑这个数学方法数学模型的过程就称为数学建模。

本号致力于解决实际问题的数学模型的建构。

人类社会的发展,就是一个从感觉到科学,从定性到定量,从唯心到唯物的过程。

一切的一切,都是存在着客观不变的数量关系的,与一个人的感觉毫无关系,所谓心有灵犀,所谓感觉,所谓对万物的感知,都是唯心主义的东西,要坚决摒弃的。

要好好学习科学,学习数学。

感觉是不稳定的,是玄幻的,它衍生于物质客观存在,比如数量,图形等。

近代中国对西方的失败,根本上是唯心对唯物的失败,是感觉对科学的失败。

现代中国的崛起,也莫不是因为科学的崛起,唯物的崛起。

感觉,直觉,经验,这些都是浅层级的东西,感性认识要进一步上升为理性认识,才能够真正把握住事物的本质。

感性认识与理性认识并存的作文哎呀呀,大家知道吗,感性认识和理性认识就像我们的两个好朋友呢!

比如说,有一次我看到一只超级可爱的小猫咪,哇,那毛茸茸的样子,那圆溜溜的眼睛,一下子就把我的心给抓住啦!我当时就特别想抱抱它,亲亲它,这就是我的感性认识呀,完全是被小猫咪的可爱给吸引住了,心里那叫一个喜欢哟!这时候的我可没想那么多,就是觉得它好可爱呀。

可是呢,妈妈在旁边就会理性地说,哎呀,你别随便抱它,万一它抓人怎么办呀。

妈妈就会考虑很多实际的问题,这就是理性认识啦。

还有呀,我们去买糖果的时候,我看到那些花花绿绿的糖果就好想吃呀,觉得它们肯定都超级甜超级好吃!这就是感性认识在作祟啦。

但是爸爸就会说,不能吃太多糖果,不然牙齿会坏掉的。

爸爸就是用理性在思考呢。

感性认识和理性认识不就像是我们的左膀右臂吗?感性让我们感受世界的美好和有趣,理性让我们能更明智地做决定。

我们可不能只有感性认识,不然就会像无头苍蝇一样乱撞;也不能只有理性认识,那样生活岂不是太无趣啦?我们得让感性认识和理性认识并存,这样才能更好地生活呀!它们就像两个好伙伴,一起帮助我们成长呢!大家说是不是呀?。

理性认识依赖于感性认识的例子人认识一定事物的过程,是一个从实践到认识,再从认识到实践的过程。

列宁认为:“从生动的直观到抽象的思维,并从抽象的思维到实践,这就是认识真理、认识客观实在的辩证途径。

”认识的过程首先是从实践到认识的过程。

这个过程主要表现为在实践基础上认识活动由感性认识能动地飞跃到理性认识,也就是“从生动的直观到抽象的思维”,这是认识运动的第一次飞跃。

从实践到认识的过程,“这是整个认识过程的第一个阶段,即由客观物质到主观精神的阶段,由存在到思维的阶段”。

感觉是人的感觉器官对客观事物的个别属性、个别方面的直接反映,如视觉、听觉、触觉等,它是感性认识也是整个认识过程的整体环节。

知觉是人的感觉器官对客观事物外部特征的整体的反映,如将苹果色、香、味等方面的感觉结合起来,就形成对苹果的整体知觉。

表象是感性认识的高级形式,它是人脑对过去的感觉和知觉的回忆,是曾经作用于感觉器官的客观对象的形象再现。

(说到“苹果”,可以想象出它的样子、味道:色香味)从感觉、知觉到表象,是由个别的特性到完整的形象,由当时的感知到印象的直接保留和事后回忆的认识过程,这里已经包含认识由部分到全体、由直接到间接的趋势。

但总体来说,感性认识作为“生动的直观”,直接性是感性认识的突出特点。

理性认识包括概念、判断、推理三种形式。

概念是对同类事物共同的一般特性和本质属性的概括和反映,是思维的细胞,也是最基本的思维形式,如家庭、社会、国家、民族等就是一些基本的概念。

从概念到判断再到推理,是理性认识由低级到高级的发展。

人们在社会实践中形成概念、做出判断、进行推理,表现为一系列的抽象概括、分析和综合,所以这个阶段就是“抽象的思维”阶段。

理性认识具有抽象性和间接性的特点。

它以反映事物的本质为内容,因而是深刻的。

感性认识和理性认识的性质虽然不同,但二者的关系是辩证统一的。

理性认识依赖于感性认识。

感性认识是认识过程的起点,是达到理性认识的必经阶段,没有感性认识,就没有理性认识。

举例感性认识和理性认识【篇一:举例感性认识和理性认识】感性与理性的区别:①与认识对象的联系不同:感性认识是认识主体通过感觉器官在与对象发生实际的接触后产生的,它与认识对象之间的联系是直接的,具有直接性。

理性认识是认识主体通过抽象思维对感性材料进行加工制作而获得的,它与认识对象的联系是间接的,具有间接性。

②反映的方式不同:感性认识通过感觉器官与认识对象接触,形成关于对象的生动的、直接的形象,它以具体形象的方式反映对象,具有形象性。

理性认识是通过抽象思维,从现象中揭示出本质,从偶然性中揭示出必然性,它以抽象的方式反映对象,具有抽象性。

③反映对象的深度、层次不同:感性认识反映的是事物的具体特性、表面性和外部联系。

理性认识反映的是事物的本质、内在联系和规律。

正因为两者有质的不同,所以,从感性认识上升到理性认识,是认识过程中的一次飞跃。

联系:①理性认识依赖于感性认识。

感性认识是认识的低级阶段,是理性认识的基础。

理性的东西之所以靠得住,正是由于它来源于感性认识,否则,理性认识也就成了无源之水,无本之源。

理性认识依赖于感性认识,这是认识论中的唯物主义。

②感性认识有待于深化、发展到理性认识。

这是感性认识的局限性和认识的任务、目的决定的。

感性认识反映了事物的现象和外部联系,而认识的根本任务在于揭示事物的本质和规律,认识的目的在于用获得的理性认识去指导实践。

因此,必须使感性认识发展到理性认识,这是认识论中的辩证法。

③感性认识和理性认识统一于实践,无论是感性认识还是理性认识,归根到底都是在实践基础上产生的如客户在用理性来对自己利益进行权衡,可以判断客户处于理性状态,这个状态的客户关心的本质就是一个问题:“你给我带来的价值是什么?”。

.当客户进行理性分析的时候,必须要对他的提问进行正面回答,任何的模糊化和无法准确陈述产品利益,都无法赢得客户理性的信任,同时,对于销售人员的重大挑战就在于如何运用理性思考,进行有策略的对话规划,并用感性的方式感染客户,并将客户锁定在感性状态,这当中运用的沟通能力、建立关系能力、为人处世能力无一不是考验销售人员对他人的控制力,这些销售的核心技能可以总结为――在理性基础上的感性能力。

其次,除了以上提问之外的问题,比如“我也经常购买类似的产品,你们和xx 比性价比也不高啊?”、“你们公司成立多久时间了,我怎么没有听过?”、“你说你们的客户有xxx 个,你怎么能知道呢?”,这些问题证明,客户处于感性状态,还未对销售人员产生信任,因为客户在面对一个完全陌生的你,内心深处缺乏安全感,出于人的保护本能会防范你,对于你们见面的目的大家都心知肚明,就是让他付钱。

客户提出这些问题的潜台词是“别骗我,别跟我绕圈子,我可不是好对付的。

”此时,客户处于感性状态,这个状态的客户关心的本质就是:“你说的都是真的吗?我为什么要相信你?”。

在没有事前准备的面对面的沟通中,大部分人依靠经验来进行判断,潜在客户从感性状态接触销售人员,并在接触过程中凭借的是第一印象进行判断,而不是逻辑和分析,这种判断方式快速而简单。

客户通过提问刁难的问题,观察销售人员的反应,如果你能够镇定自若的进行回答,至少不心虚,他会对你代表和公司产生一定的信任。

这一阶段销售人员通过事前策划好的内容通过感性方式呈现,有效影响对方感受,加速决策过程。

在销售过程中,不可避免的就是要面对这样那样的问题,客户的问题总结下来无非就是两大类,反应了客户处于不同的思考状态,理性或者感性,但是无论是理性还是感性,销售的终极目标都是要将客户控制在感性状态,达成签约的目标,所以有效判断客户提问动机,用理性进行背后核心问题的准备,并用感性的方式表现出来,最终达成成交的目标。

【篇二:举例感性认识和理性认识】小女子邂逅乾隆,很放不下这段恋情。

但是毅然决定离开他,过自由自在的生活。

因为相处下去,一定是伤害。

乾隆的佳丽太多,她一个女子能分得多少?能拥有多久?患难时不顾生死救她的壮士已经不存在了,存在的只是一个居高临下的皇帝。

所以他对乾隆说:“与其相互伤害,我倒愿意相互怀念!”... zhangbin963963 2014-10-23【篇三:举例感性认识和理性认识】认识过程中感性认识和理性认识及其辩证关系(1 )感性认识和理性认识的含义感性认识是认识的初级阶段,它是人们通过感官获得的关于事物的现象的认识,包括感觉、知觉、表象三种形式。

感性认识具有直接性和形象性的特点。

理性认识是认识的高级阶段,它是人们通过抽象思维获得的关于事物的本质的认识,包括概念、判断、推理三种形式。

理性认识具有间接性和抽象性的特点。

(2 )感性认识和理性认识的辩证关系①感性认识和理性认识的区别。

(见感性认识、理性认识的含义)②感性认识和理性认识的联系。

首先,感性认识是理性认识的基础,理性认识依赖于感性认识。

离开了感性认识,理性认识就会成为无源之水,无本之木。

坚持理性认识依赖于感性认识,这是坚持认识论中的唯物主义。

其次,理性认识是感性认识的升华,感性认识有待于上升为理性认识。

感性认识只能解决对现象的认识的问题,理性认识才能解决对本质的认识的问题。

坚持感性认识发展成为理性认识,这是坚持认识论中的...认识过程中感性认识和理性认识及其辩证关系(1 )感性认识和理性认识的含义感性认识是认识的初级阶段,它是人们通过感官获得的关于事物的现象的认识,包括感觉、知觉、表象三种形式。

感性认识具有直接性和形象性的特点。

理性认识是认识的高级阶段,它是人们通过抽象思维获得的关于事物的本质的认识,包括概念、判断、推理三种形式。

理性认识具有间接性和抽象性的特点。

(2 )感性认识和理性认识的辩证关系①感性认识和理性认识的区别。

(见感性认识、理性认识的含义)②感性认识和理性认识的联系。

首先,感性认识是理性认识的基础,理性认识依赖于感性认识。

离开了感性认识,理性认识就会成为无源之水,无本之木。

坚持理性认识依赖于感性认识,这是坚持认识论中的唯物主义。

其次,理性认识是感性认识的升华,感性认识有待于上升为理性认识。

感性认识只能解决对现象的认识的问题,理性认识才能解决对本质的认识的问题。

坚持感性认识发展成为理性认识,这是坚持认识论中的辩证法。

再次,感性认识和理性认识相互渗透,世界上没有纯粹的感性认识,往往感性之中有理性;世界上也没有纯粹的理性认识,往往理性之中有感性。

从感性认识到理性认识的飞跃(1 )感性认识向理性认识飞跃的条件其一,积极投身于实践,在实践中获取十分丰富的合乎实际的感性材料。

其二,必须对感性材料加以思维的抽象,要采用分析和综合、抽象和概括、归纳和演绎等逻辑方法,对感性材料进行“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”的思维加工。

(2 )要批判唯理论和经验论唯理论只承认理性认识可靠,否认理性认识依赖于感性认识。

经验论只承认感性认识可靠,否认感性认识有待于升华成理性认识。

唯理论和经验论全部割裂了感性认识和理性认识的辩证关系。

它们各持一个方面,在思维方法上属于形而上学。

唯理论有唯物主义唯理论和唯心主义唯理论之分;经验论也有唯物主义经验论和唯心主义经验论之分。

教条主义和经验主义,也不懂得感性认识和理性认识的辩证关系。

教条主义夸大书本知识、理性认识的作用,轻视感性经验,一切从本本出发,犯了类似于唯理论的错误;经验主义夸大感性经验,轻视相关信息理论,把局部经验当成普遍真理,犯了类似于经验论的错误。

从理性认识到实践的飞跃(1 )由理性认识向实践飞跃的必要性和重要性从感性认识上升到理性认识(第一次飞跃)并没有结束认识,理性认识还要再回到实践中去(第二次飞跃)。

因为:其一,认识的目的在于指导实践,改造世界。

第一次飞跃并没有实现这一目的,只有第二次飞跃才能实现这一目的。

其二,第一次飞跃并不能保证理性认识的正确性,理性认识是否正确,只能依靠实践的检验。

在第二次飞跃中,理性认识可以得到检验,得到修正、补充和发展。

(2 )理性认识向实践飞跃的条件和途径其一,必须从实际出发,做到普遍理论和具体实践相结合,理论必须服从实践。

其二,要把关于事物的认识与主体的需要结合起来,确定行动的目的和计划。

其三,理论应当被群众掌握。

群众是实践的主体,理论只有为群众所掌握,才能转化成强大的物质力量,使实践获得成功。

理性因素和非理性因素在认识过程中的作用认识过程中的理性因素,包括理性直观、理性思维等,是主导因素;认识过程中的非理性因素,则包括两类:一类是情感、意志,包括欲望、动机、信仰、习惯、本能等,一类是认识中不能被逻辑思维所包含的主体心理形式,如幻想、想像、直觉、灵感等。

在认识过程中,理性因素与非理性因素是相互作用、相互补充的,共同推动感性认识向理性认识的飞跃。

非理性因素应当受到理性因素的制约,应在理性因素的主导下,发挥其积极作用,抑制其消极作用。

认识过程的反复性和无限性(1识程 实践、往复以 、 展程。

( 2识的不断反复 之所以要不断反复, :其一, 事 事物本程及程度的限制世界是无限 的,事也是多方面、次的事物存在着一 程, 律也有一个暴程。

些, 使识具有反复性。

其二, 事物的 史条件和科技水平的限制,识只有在不断打破 限制上才能不断也识具有反复性。

其三, 事要受到主体本身限些限制包括: 、水识能践能力、点、 方法以及生。

些, 也识具有反复性。

( 3识的展 就程而的反复具有无限性。

但种无限性 圈式, 而为螺旋式的上升。

( 4程原理, 是党的基础党群包括:了群众, 一切依靠群众, 从群众中来, 到群众中去。

党的群证,证唯 论的具体运用。

党群证唯论具有一致性。

首唯群众践的主体识的主 践是千百万群践。

党的群相信群众。

因 此, 二者具有一致性。

其次, “从群众中来 际上就是把群众的成 识导者的智慧就是第 “到群 众中去 际上识被群众所掌握, 化做改造世界的 力就是第再次, “从群众中来, 到群众中去 ”是一个不断识到 从识再践中去 ”也是一个不断反 程。

践的具一创新 践、⋯ ⋯ 践是不断分离又 不断重程,而每一, 识上升到次。

由于实践处于不断发展之中,认识经常与实践发生矛盾,这就要求认识与实践必须实现具体的历史的统一。

②所谓具体的统一,是指认识、理论要同一定时期、地点、条件下的具体实践相适应。

认识、理论要根据具体实践不断地补充、丰富和完善。

所谓历史的统一,是指认识、理论要同不断发展的实践相适应,要根据实践的变化而变化,不能落后于实践。

③割裂认识与实践的具体的历史的统一,会导致“左”的或右的错误。

④实践是不断发展的,理论也要随着实践的发展而发展。

在新的理论的指导下,实践会进一步向前发展。

实践要不断地创新,理论也要不断地创新。