硬膜外血肿与硬膜下血肿鉴别

- 格式:docx

- 大小:47.11 KB

- 文档页数:2

主讲:滨州医学院外科学教研室徐军硬膜外和硬膜下血肿脑损伤脑震荡原发性脑挫裂伤弥漫性轴索损伤脑损伤原发性脑干损伤硬膜外血肿继发性硬膜下血肿脑内血肿颅内血肿急性血肿(3日内)亚急性(3日到3周内)慢性血肿(超过3周)硬膜外血肿硬膜下血肿脑内血肿按时间分颅内血肿按部位分按部位分一.急性硬膜外血肿出血位置:颅骨与硬脑膜之间来源:脑膜中动脉(最常见)、静脉窦破裂、颅骨骨折脑膜中静脉、颅骨板障静脉、导血管损伤脑膜前动脉和筛动脉。

部位:颞区74.6%额顶11.9%颞顶 5.8%少见部位:额部,顶部,后颅窝及枕部硬膜外血肿分布急性硬膜外血肿临床表现1、意识障碍a、原发伤轻,无原发昏迷,血肿形成逐渐昏迷。

b、原发伤重,先昏迷,然后有中间清醒期,再次昏迷为典型表现。

c、原发伤严重,持续进行性昏迷。

2、颅内压增高:头痛、恶心、呕吐及血压升高,呼吸和脉搏减慢等生命体征变化(两慢一高——库欣反应)急性硬膜外血肿临床表现3、瞳孔变化早期动眼神经刺激,缩小,反应迟钝晚期动眼神经麻痹,散大,反应消失4、神经系统体征:局灶神经功能障碍、脑疝时锥体束征、病理征阳性。

急性硬膜外血肿诊断1、外伤史a、直接暴力及头皮损伤b、骨折线走行2、诊断:颅脑CT检查发现颅骨内板与硬脑膜间有双凸镜形或弓形高密度影,了解脑室受压、中线移位、有无合并脑挫裂伤、脑水肿及血肿定位、计算血肿量。

治疗1.手术治疗适应证:明显颅内压增高症状和体征;CT扫描提示明显脑室受压的硬脑膜外血肿;血肿量小脑幕上大于30ml、颞区大于20ml、幕下大于10ml及压迫大静脉窦而引起颅内高压的血肿;中线结构移位大于1cm;颞叶血肿(大于20ml)因易脑疝、硬膜外血肿难以吸收要放宽指征。

手术方法:血肿清除术;紧急情况下的颅骨钻孔探查术。

治疗2.非手术治疗:伤后无明显意识障碍,病情稳定,血肿量小脑幕上小于30ml、颞区小于20ml、幕下小于10ml及中线结构移位小于1cm,严密观察下药物保守治疗。

医学影像诊断第二章一、学习目标1.掌握各种影像学检查方法的检查价值;常见疾病的影像学表现及鉴别诊断。

2.熟悉正常和异常影像学表现;常见疾病的临床表现。

3.了解常见疾病的病因病理。

二、重点和难点内容(一)中枢神经系统影像学检查方法1.各种疾病首选、常用和优选的影像学检査方法。

2.何种影像检查方法对评估疾病预后有帮助。

(二)中枢神经系统各种疾病的临床表现和影像学表现1.硬膜外血肿和硬膜下血肿的鉴别。

2.脑梗死、脑出血及血肿各个时期的MRI表现。

3.脑脓肿、椎管内肿瘤的发病机制及影像表现。

4.脑囊虫、病毒性脑炎、结核性脑膜炎及脑囊虫、脊髓空洞症、脊髓损伤影像表现。

5.多发性硬化的病理基础和影像学特点。

6.肌服体发育不全的影像学特点。

(一)名词解释1.脑挫伤2.硬膜下血肿3.CTA4.MRM5.脑膜尾征6.垂体卒中7.多发性硬化8.直角脱髓鞘征9.腔隙性脑梗死10.分水岭区脑梗死11.脑穿通畸形12.大脑镰下疝13.脑动静脉畸形14.髓外硬膜下肿瘤15.脊髓肿瘤16.脊髓损伤平面17.椎体损伤平面18.脊髓空洞19.脊膜尾征(二)填空题1.脑中线结构有、、、和2.亚急性期血肿MRJ表现T,WI呈信号,T2WI呈信号。

3.颅内病理性钙化有.、、和。

4.CT平扫可表现为高密度的病变有、。

5.垂体瘤分为和两种。

6.星形细胞瘤包括、、和。

7胼胝体发育不全包括和两种。

8.脑岀血按发病时间不同,将疾病病程分为:超急性期(),急性期(), 亚急性期()和慢性期()。

不同时期,临床表现和影像学表现。

9.亚急性的脑出血MR表现出现在期和期,表现为脑实质病变T.WI ,病变中央区T.WI 周边区T2 环的特征。

周以上的脑出血,才会出现T2的特征,故期脑出血,MR更有价值。

10.,一、或检查对进一步寻找脑出血原因更有价值。

11.CTA要为临床提供动脉瘤瘤体的、_、_ 、,是否有形成及载瘤血管的情况等信息,以及栓塞治疗后评价。

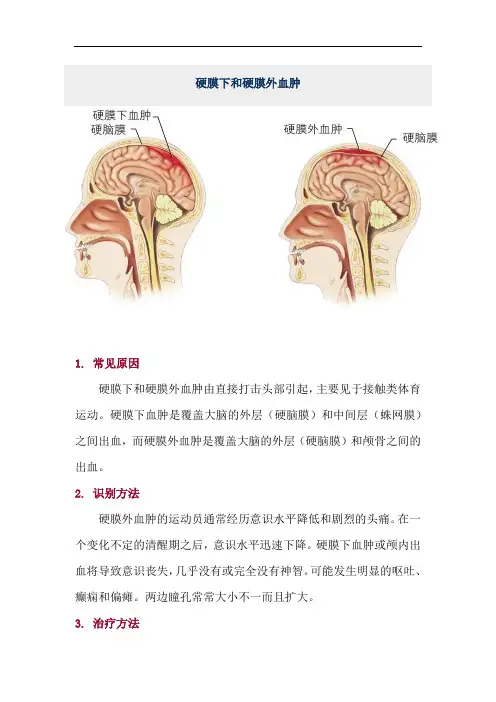

硬膜下和硬膜外血肿

1.常见原因

硬膜下和硬膜外血肿由直接打击头部引起,主要见于接触类体育运动。

硬膜下血肿是覆盖大脑的外层(硬脑膜)和中间层(蛛网膜)之间出血,而硬膜外血肿是覆盖大脑的外层(硬脑膜)和颅骨之间的出血。

2.识别方法

硬膜外血肿的运动员通常经历意识水平降低和剧烈的头痛。

在一个变化不定的清醒期之后,意识水平迅速下降。

硬膜下血肿或颅内出血将导致意识丧失,几乎没有或完全没有神智。

可能发生明显的呕吐、癫痫和偏瘫。

两边瞳孔常常大小不一而且扩大。

3.治疗方法

出现硬膜外或硬膜下血肿症状的运动员应立即暂停比赛,并被送至医院急救室。

注意,初次打击头部造成的出血或脑创伤通常并不严重。

4.重返体育运动

因为症状根据损伤程度不同而有巨大的差别,所以还没有针对硬膜下和硬膜外血肿的运动员何时重返体育运动的固定标准。

每个事件都必须单独评估。

这就是说,许多轻度脑血肿的运动员在受伤几周后便可重返体育运动,其他脑血肿受伤者则需要等待更漫长的时间。

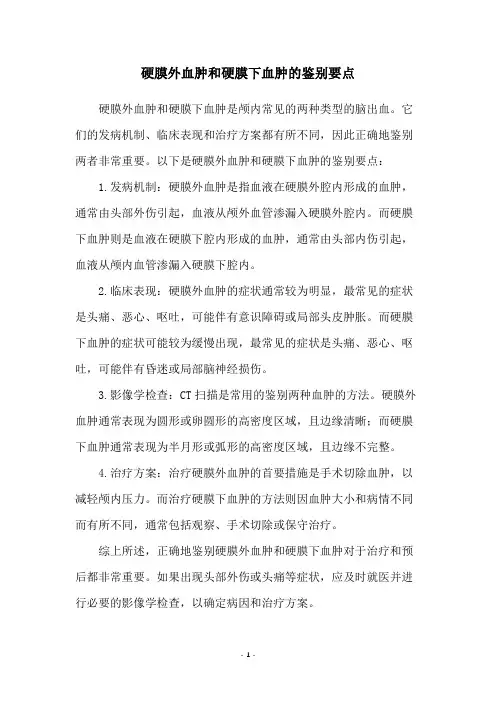

硬膜外血肿和硬膜下血肿的鉴别要点硬膜外血肿和硬膜下血肿是颅内常见的两种类型的脑出血。

它们的发病机制、临床表现和治疗方案都有所不同,因此正确地鉴别两者非常重要。

以下是硬膜外血肿和硬膜下血肿的鉴别要点:

1.发病机制:硬膜外血肿是指血液在硬膜外腔内形成的血肿,通常由头部外伤引起,血液从颅外血管渗漏入硬膜外腔内。

而硬膜下血肿则是血液在硬膜下腔内形成的血肿,通常由头部内伤引起,血液从颅内血管渗漏入硬膜下腔内。

2.临床表现:硬膜外血肿的症状通常较为明显,最常见的症状是头痛、恶心、呕吐,可能伴有意识障碍或局部头皮肿胀。

而硬膜下血肿的症状可能较为缓慢出现,最常见的症状是头痛、恶心、呕吐,可能伴有昏迷或局部脑神经损伤。

3.影像学检查:CT扫描是常用的鉴别两种血肿的方法。

硬膜外血肿通常表现为圆形或卵圆形的高密度区域,且边缘清晰;而硬膜下血肿通常表现为半月形或弧形的高密度区域,且边缘不完整。

4.治疗方案:治疗硬膜外血肿的首要措施是手术切除血肿,以减轻颅内压力。

而治疗硬膜下血肿的方法则因血肿大小和病情不同而有所不同,通常包括观察、手术切除或保守治疗。

综上所述,正确地鉴别硬膜外血肿和硬膜下血肿对于治疗和预后都非常重要。

如果出现头部外伤或头痛等症状,应及时就医并进行必要的影像学检查,以确定病因和治疗方案。

- 1 -。

一文读懂:硬膜下血肿与硬膜外血肿如何鉴别?硬膜外血肿与硬膜下血肿都有哪些不同呢?初入神经外科,难免有所困惑。

而读了本文,你一定会恍然大悟,不再混淆二者。

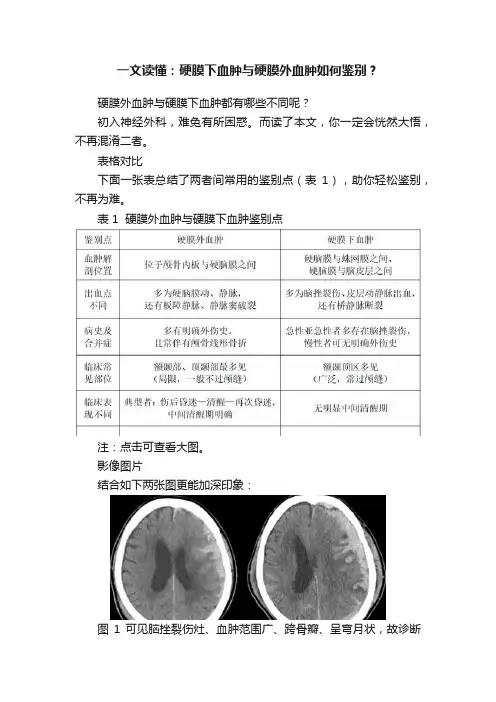

表格对比下面一张表总结了两者间常用的鉴别点(表1),助你轻松鉴别,不再为难。

表 1 硬膜外血肿与硬膜下血肿鉴别点注:点击可查看大图。

影像图片结合如下两张图更能加深印象:图1 可见脑挫裂伤灶、血肿范围广、跨骨瓣、呈弯月状,故诊断为硬膜下血肿图2 可见血肿局限(不跨骨瓣)、呈梭形、骨窗可见颞骨骨折,故诊断为硬膜外血肿补充说明以下几点补充说明有助于深入理解上述表格、加强记忆:1. 急性和亚急性硬膜下血肿均系脑挫裂伤皮质血管破裂引起出血,属于复合型硬膜下血肿;而慢性硬膜下血肿系桥静脉断裂所致,属于单纯型硬膜下血肿。

2. 硬膜外血肿、硬膜下血肿均属于继发性颅脑损伤,其患者病情表现一方面与血肿发生速度、部位、量等有关,另一方面与原发伤的轻重密切相关。

即硬膜外血肿和硬膜下血肿均可表现为伤后清醒无昏迷、伤后持续昏迷等情况。

由此可见临床表现的多样性和复杂性。

简单地说,硬膜外血肿和硬膜下血肿均既可表现为伤后清醒无昏迷,又可表现为伤后持续昏迷的情况。

3. 很多时候硬膜外血肿与硬膜下血肿同时存在,特别是当脑挫裂伤和颅骨线形骨折同时存在时。

本文作者beta,首发于丁香园旗下神外专业公众号「神外时间」,感谢授权。

参考文献1. 王忠诚,主编.《王忠诚神经外科学》. 湖北科学技术出版社.2005 版2. Ryota Tamura, Yoshiaki Kuroshima, and Yoshiki Nakamura.Neuroendoscopic Removal of Acute Subdural Hematoma with Contusion: Advantages for Elderly Patients.Case Rep Neurol Med. 2016; 2016: 2056190.3. Ki Seong Eom,Jong Tae Park,Tae Young Kim, et al. Rapid Spontaneous Redistribution of Acute Epidural Hematoma : Case Report and Literature Review.J Korean Neurosurg Soc. 2009 Feb; 45(2): 96–98.。

硬膜外血肿与硬膜下血肿鉴别分析

1.病因:

硬膜下血肿:硬膜下血肿是指出血在硬膜与骨质之间的腔隙,多数由

颅骨骨折引起,如颅底骨折、颅顶骨折等。

2.临床表现:

硬膜下血肿:常见症状有头痛、恶心和呕吐,在意识清醒时较轻,但

随着病情发展可出现意识水平下降,常有局部脑受压症状如偏瘫、失语、

瞳孔异常等。

3.影像学特点:

硬膜下血肿:CT扫描可见椭圆形或半圆形的高密度灶,位于颅骨外

侧和硬膜内侧,血肿范围相对模糊。

4.治疗方法:

硬膜下血肿:一般情况下需要手术治疗,手术方式为颅骨开窗引流术,通过手术清除血肿减轻脑压力,恢复正常脑功能。

总结来说,硬膜外血肿和硬膜下血肿在病因、临床表现、影像学特点

以及治疗方法上存在一定的区别。

对于鉴别诊断,临床医生可以通过详细

询问病史、观察临床症状以及进行相关影像学检查来准确判断。

不论是硬

膜外血肿还是硬膜下血肿,早期诊断和积极治疗都非常关键,可避免严重

的脑功能损害和危及患者生命。

硬膜下血肿与硬膜外血肿的C T表现和鉴别1.硬膜下血肿与硬膜外血肿的CT表现和鉴别A.形态:新月形,月牙形;;梭形,双凸镜形,内缘境界清楚。

B.分布范围:广,可越过颅缝;;较窄,不越过颅缝。

C.伴发蛛网膜下腔出血:常见;;较少见。

D.占位效应:明显;;范围大者较明显2.肾癌的CT表现:表现为肾实质内缘不规则肿块,可向外突出,密度均匀或不均匀,增强扫描,癌肿多为不均匀强化,癌肿向外侵犯可致肾周脂肪消失3.胃癌:早期X线表现:低张气钡双重造影,胃小弯和胃小沟破坏消失。

中晚期:1.胃腔变窄,广泛受累时呈现“皮革”状胃2.充盈缺损,呈现大小不等,边缘不规则的充盈缺损,与正常的胃壁分界清楚3.粘膜皱襞消失,破坏,结节状增粗4.龛影,见于溃疡型,癌肿向腔内突出形成大而浅的不规则碟形溃疡4.结肠癌:1,肠腔偏心性或环形狭窄,轮廓不规则2.粘膜皱襞破坏,消失和中断3.龛影较大,形状不规则,龛影边缘有尖角极不规则结节状充盈缺损风湿性心脏病的二尖瓣狭窄的X线表现:左心房和右心室增大,肺淤血及肺循环高压征象,心底部可看见双心房影,非业内出现肺纹理增强,模糊,肺野透亮度降低,支气管分叉角度加大5.二尖瓣关闭不全的X线表现:轻者心影大小形状无明显改变,或仅见左心房,左心室轻度增大,二尖瓣较重,左心房可明显增大,搏动增强,左心室也增大,主动脉结正常或略小6.左心室增大见于高血压病,主动脉瓣狭窄或关闭不全,二尖瓣关闭不全及部分先天性心脏病7.右心室增大见于二尖瓣狭窄,慢性肺源性心脏病,肺动脉狭窄,心房或心室间隔缺损以及法洛四联症8.左心房增大见于二尖瓣狭窄,二尖瓣关闭不全,左心室功能衰竭和某些先天性心脏病9.中央型肺癌于周围型肺癌的X线,CT表现:中央型肺癌:早期癌肿局限于黏膜内,可无异常发现,病变发展,癌组织从支气管黏膜表面像腔内生长或沿支气管壁浸润生长,使管腔狭窄CT表现为:肺门区分叶状肿块影或病变支气管腔内的结节及息肉样阴影,支气管关闭不规则增厚,引起支气管官腔的狭窄与截断周围型肺癌:发生于肺段以下较小支气管的肺癌,由于管壁结构薄弱,易侵入肺内或经局部淋巴管播散在非小叶内生长,形成肿块10.胸腔积液的X线表现:游离性积液;少量积液是,液体首先聚积与后肋隔角,立为表现为患侧肋膈角变钝、变平,透视下液体可随呼吸及体位改变而移动,中量积液时表现为患侧下肺野均匀致密影,肋隔角消失,隔面及心缘被遮盖,由液体形成的致密影其上缘呈外高内低的斜行弧线,大量积液是指液体上缘达第二前肋间以上,患侧肺野均为致密,有时仅肺尖透明,肋间隙增宽,纵膈向对侧移位11.化脓性骨髓炎的感染途径和X线表现:血源性,外伤性,临近软组织或关节化脓性感染直接延伸所致。

硬膜外血肿和硬膜下血肿的鉴别要点硬膜外血肿和硬膜下血肿是常见的颅内外伤后引起的一种病理现象,它们的临床表现和危害程度都相似,因此在鉴别诊断中十分关键。

下面我们来分步骤详细介绍硬膜外血肿和硬膜下血肿的鉴别要点。

一、解剖结构区别硬膜外层是紧贴外侧颅骨的坚韧膜层,而硬膜下层则是位于硬膜内侧与蛛网膜之间的一层薄膜。

因此,硬膜外血肿紧贴颅骨而硬膜下血肿定位在脑表面,两者位置不同有助于鉴别。

二、发病机制区别硬膜外血肿是由外伤性血管破裂而血液聚集在硬膜外层,形成局部血肿。

而硬膜下血肿是脑表面的血管破裂血液渗入硬膜下层,然后进一步扩散导致脑实质受压。

因此,从发病机制方面也可区别两者。

三、临床表现区别1. 硬膜外血肿的典型症状是头痛、意识不清、恶心呕吐等,可能伴有局部裸露、皮下积液等表现。

2. 硬膜下血肿的典型症状是剧烈头痛、意识障碍、偏瘫、癫痫等神经系统症状,常常是数小时至数天出现,可能导致颅内高压等情况。

四、影像学检查区别除了临床表现,影像学检查也是鉴别硬膜外血肿和硬膜下血肿的重要依据。

1. CT检查:硬膜外血肿呈半圆形,紧贴颅骨,形态规则。

而硬膜下血肿则呈叶片状,与颅骨距离远,形态不规则。

2. MRI检查:可显示血肿的大小、范围以及与周围组织的关系,是更加精准的辅助诊断方法,硬膜外血肿的信号呈高T1、T2信号;硬膜下血肿的信号则呈低T1、高T2信号。

总的来说,虽然硬膜外血肿和硬膜下血肿很相似,但是从解剖结构区别、发病机制、临床表现和影像学检查等方面进行分析和判断,可以帮助医生明确诊断,给患者提供及时有效的治疗。

硬膜下血肿硬膜下血肿是指颅内出血血液积聚在硬脑膜下腔,在颅内血肿中发生率最高。

根据伤后血肿发生的时间,分为急性硬膜下血肿(伤后3天以内)、亚急性硬膜下血肿(伤后3天至3周内发生)和慢性硬膜下血肿(伤后3周以上)。

硬膜下血肿与硬膜外血肿有什么区别?首先明确一个概念,什么是硬膜?硬膜是在颅骨和脑组织之间的一层坚韧的薄层膜状结构,是用来保护我们的脑组织的屏障。

这样就出现了两个间隙:硬膜和颅骨之间的“硬膜外”,以及硬膜和脑组织之间的“硬膜下”,在这两个间隙出血造成的血肿,也就被称为硬膜下血肿与硬膜外血肿。

其中硬膜外血肿因为有硬膜的阻挡,不会直接接触到脑组织,并且因为硬膜的限制,血肿不容易出现扩散,很容易包成一块,在CT或磁共振上面会出现一个凸透镜形状的影子。

因为不合并脑其他损伤的话意识比较清楚。

而硬膜下血肿,基本上属于直接在脑组织表面出血,而脑组织表面没有什么限制的东西了,所以出血很容易向两面渗透,所以他的表现就会在靠近脑组织的一边看到血肿贴着脑组织的纹理,另一边贴着硬膜,变成新月形状。

这种情况下,因为出现很可能就来自于脑组织,所以往往有脑组织明显挫伤。

比较容易引起脑水肿等。

往往有意识障碍。

最明显的一个区别就是血肿的部位不同硬膜是硬脑膜的简称脑组织被三层脑膜所包被第一层称为硬脑膜临床上的硬脑膜由两部分组成第一部分是颅骨内侧面的骨膜第二部分是真正意义上的脑膜这两部分共同组成硬脑膜第二层称为蛛网膜位于第一层硬脑膜与第三层软脑膜之间因类似蜘蛛网而得名在蛛网膜与软脑膜之间存在着一个间隙称为蛛网膜下腔充斥着脑脊液第三层称为软脑膜紧贴于大脑表面质地较柔软广义上的硬膜下血肿范围比较大凡是位于硬脑膜以下的出血形成的血肿均可视为硬膜下血肿包括硬膜到蛛网膜之间的血肿甚至蛛网膜下腔到脑实质之间的血肿也可视为硬膜下血肿甚至脑实质内的血肿也可归为硬膜下血肿但是在临床上往往并不这么叫脑实质内的血肿往往有其他的专业名称总而言之一句话广义上的硬膜下血肿是指位于硬膜以下的所有血肿只是部位不同的血肿可能会有不同的名称而狭义上当血肿位于硬脑膜之上颅骨之内时称为硬膜外血肿而当血肿位于硬膜以内至脑实质之间时称为硬膜下血肿脑实质以内的血肿往往以其他专业名称命名相同的血肿量就严重程度而言硬膜下血肿往往要比硬膜外血肿严重硬膜下血肿多由脑实质或蛛网膜、大脑表面小血管出血形成因此对脑组织以及脑功能的损害更为严重对脑组织和脑功能的损害往往是直接的而硬膜外血肿多由硬膜或颅骨骨膜上的血管出血形成对脑组织和脑功能的损害往往是间接的多是由于血肿压迫而形成的脑组织损害就形态上来说硬膜外血肿多呈椭圆、圆形等较规则的形状而硬膜下血肿形态大多不规则或呈半月、新月形等形状病因急性和亚急性硬膜下血肿一般为加速性暴力引起皮质与静脉窦之间的桥静脉撕断或是脑挫裂伤皮质血管破裂引起出血,多发生在着力点的对冲部位。

硬膜外血肿与硬膜下血肿鉴别

急诊经常遇到颅脑损伤的病人,脑外伤经常伴有硬膜外血肿或硬膜下血肿,如何区分呢?看看下面的图片你就知道了!

硬膜下血肿是常见的颅内血肿之一,可分为急性,亚急性及慢性三种。

硬膜下血肿与颅脑外伤有密切的关系,特别是急性和亚急性硬膜下血肿,多在伤后数

小时或数日出现临床症状。

慢性硬膜下血肿常在伤后两周以上出现症状。

部分病人无明显外伤史,部分病例可因剧烈咳嗽,血管本身缺陷,凝血过程障碍引起。

急性、亚急性硬膜下血肿与外伤有密切关系,常不易误诊。

慢性硬膜下血肿常不能及

时诊断,贻误病情。

硬膜下血肿临床表现以颅人压增高为主,如头痛、呕吐、视乳头水肿,意识障碍等。

年龄不同的硬膜下血肿病人,其临床表现可各有特点。

青壮年由于血肿的压迫,使脑

静脉回流发生障碍,引起脑水肿,产生颅高压症状。

而老年患者,因脑萎缩颅人间隙相对增大,颅高压症状相对较轻。

动脉硬化患者,容易出现神经及精神症状。

慢性硬膜下血肿患者常将轻微的头部外伤史遗忘,临床上仅以颅人高压增高为主,局

限性脑功能障碍出现较晚,因此,诊断常造成一定困难,易误诊为脑肿瘤。

硬膜下血肿的治疗主要是消除血肿,摘除囊壁,以利于受压脑组织复位。

因此手术愈

早脑组织受压愈轻,脑功能恢复则愈快,因而,早期诊断硬膜下血肿至关重要。

硬膜外血肿发生于硬膜外腔内,颅骨和硬脑膜之间。

约占外伤性颅内血肿的30~40%左右,主要以急性发生为主,占86%左右,有时并发其他类型血肿。

一般发生在着力点及其附近,经常伴有骨折。

常见于青壮年,﹥60岁或﹤2岁的人群发生率较低。

由于骨折损伤脑膜中动脉引致硬膜外血肿占3/4,其次是损伤静脉窦、板障静脉、导静脉而导致血肿。

因此可根据骨折线通过脑膜血管和静脉窦的部位来判断血肿部位。

故此,硬膜外血肿最好发部位为颞顶区,其次为额顶矢状窦旁,可单侧或双侧,多为单发,多发者少见。

一般常有明显外伤病史,伴有颅骨骨折损伤血管而出血,尤其是动脉性出血,因此病程多为急性或亚急性,慢性极少,故伤后昏迷较深,持续时间较长。

有明显颅内压增高改变和生命体征表现,如头痛、恶心、呕吐,呼吸、脉搏缓慢,血压升高。

同时,神经系统定位征一般较明显,如出现中枢性面瘫、失语、肢体瘫痪等,如不及时清除血肿,会出现脑部症状、瞳孔散大、对光反射消失等,严重危及病者生命。

一般常有明显外伤病史,伴有颅骨骨折损伤血管而出血,尤其是动脉性出血,因此病程多为急性或亚急性,慢性极少,故伤后昏迷较深,持续时间较长。

有明显颅内压增高改变和生命体征表现,如头痛、恶心、呕吐,呼吸、脉搏缓慢,血压升高。

同时,神经系统定位征一般较明显,如出现中枢性面瘫、失语、肢体瘫痪等,如不及时清除血肿,会出现脑部症状、瞳孔散大、对光反射消失等,严重危及病者生命。