荆轲刺秦王成语文化人物上课用

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:2

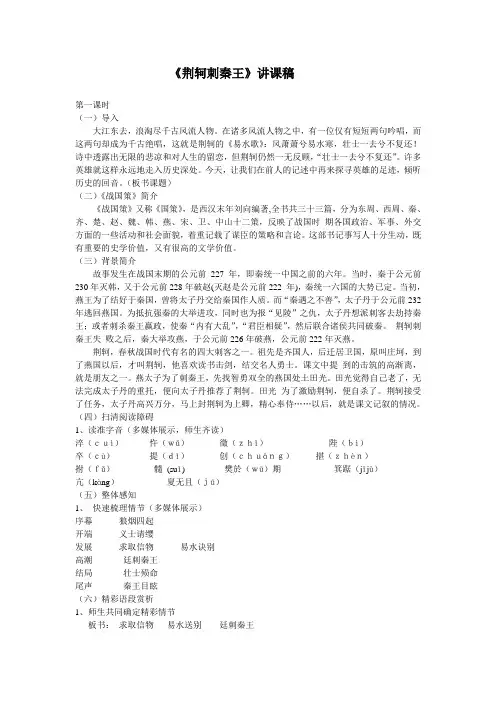

《荆轲刺秦王》讲课稿第一课时(一)导入大江东去,浪淘尽千古风流人物。

在诸多风流人物之中,有一位仅有短短两句吟唱,而这两句却成为千古绝唱,这就是荆轲的《易水歌》:风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!诗中透露出无限的悲凉和对人生的留恋,但荆轲仍然一无反顾,“壮士一去兮不复还”。

许多英雄就这样永远地走入历史深处。

今天,让我们在前人的记述中再来探寻英雄的足迹,倾听历史的回音。

(板书课题)(二)《战国策》简介《战国策》又称《国策》,是西汉末年刘向编著,全书共三十三篇,分为东周、西周、秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山十二策,反映了战国时期各国政治、军事、外交方面的一些活动和社会面貌,着重记载了谋臣的策略和言论。

这部书记事写人十分生动,既有重要的史学价值,又有很高的文学价值。

(三)背景简介故事发生在战国末期的公元前227年,即秦统一中国之前的六年。

当时,秦于公元前230年灭韩,又于公元前228年破赵(灭赵是公元前222 年),秦统一六国的大势已定。

当初,燕王为了结好于秦国,曾将太子丹交给秦国作人质。

而“秦遇之不善”,太子丹于公元前232年逃回燕国。

为抵抗强秦的大举进攻,同时也为报“见陵”之仇,太子丹想派刺客去劫持秦王;或者刺杀秦王赢政,使秦“内有大乱”,“君臣相疑”,然后联合诸侯共同破秦。

荆轲刺秦王失败之后,秦大举攻燕,于公元前226年破燕,公元前222年灭燕。

荆轲,春秋战国时代有名的四大刺客之一。

祖先是齐国人,后迁居卫国,原叫庄坷,到了燕国以后,才叫荆轲,他喜欢读书击剑,结交名人勇士。

课文中提到的击筑的高渐离,就是朋友之一。

燕太子为了刺秦王,先找智勇双全的燕国处土田光。

田光觉得自己老了,无法完成太子丹的重托,便向太子丹推荐了荆轲。

田光为了激励荆轲,便自杀了。

荆轲接受了任务,太子丹高兴万分,马上封荆轲为上卿,精心奉侍……以后,就是课文记叙的情况。

(四)扫清阅读障碍1、读准字音(多媒体展示,师生齐读)淬(cuì)忤(wǔ)徵(zhǐ)陛(bì)卒(cù)提(dǐ)创(chuāng)揕(zhèn)拊(fǔ)髓(suǐ) 樊於(wū)期箕踞(jījù)亢(kàng)夏无且(jū)(五)整体感知1、快速梳理情节(多媒体展示)序幕狼烟四起开端义士请缨发展求取信物易水诀别高潮廷刺秦王结局壮士殒命尾声秦王目眩(六)精彩语段赏析1、师生共同确定精彩情节板书:求取信物易水送别廷刺秦王2、感受精彩情节,学生朗读精彩片段求取信物分角色朗读易水送别全体朗诵廷刺秦王单人朗诵3、分组讨论:(1)分三组,分别讨论三个精彩片段。

荆轲刺秦王知识点归纳一、背景介绍战国末期,秦国势力日益强大,不断兼并各国。

燕国面临被秦国攻灭的危险,燕太子丹决定派荆轲刺杀秦王嬴政,以阻止秦国的侵略。

二、人物分析1、荆轲荆轲是一个勇敢、有谋略、重义气的侠客。

他接受太子丹的委托,决心以死相拼,刺杀秦王。

他的勇气和决心令人钦佩,但最终刺杀失败,英勇就义。

2、燕太子丹太子丹急于救国,想出了刺杀秦王的计划。

他对荆轲有知遇之恩,但在筹划过程中显得有些急躁和考虑不周。

3、秦王嬴政嬴政是秦国的君主,具有雄才大略和果断的性格。

在面对荆轲的刺杀时,展现出了一定的应变能力。

三、故事情节1、准备阶段太子丹找到荆轲,请求他刺杀秦王。

荆轲提出需要樊於期的首级和燕国督亢的地图作为接近秦王的信物。

太子丹不忍杀樊於期,荆轲亲自去说服樊於期自刎,取得首级。

同时,荆轲准备了锋利的匕首,并找到秦舞阳作为助手。

2、易水送别荆轲出发前,太子丹和众宾客在易水为他送行。

场面悲壮,荆轲高歌“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”,表达了义无反顾的决心。

3、秦廷刺杀荆轲和秦舞阳来到秦国,秦王在咸阳宫召见他们。

秦舞阳在殿上露出胆怯之色,引起秦王怀疑。

荆轲独自上前,献上地图,图穷匕见,荆轲抓住秦王衣袖刺杀,但被秦王挣脱。

秦王绕柱躲避,荆轲最终被赶来的侍卫所杀。

四、重要语句1、“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!” 此句生动地表现了荆轲出发时的悲壮心情和坚定决心。

2、“臣左手把其袖,而右手揕其胸,然则将军之仇报,而燕国见陵之耻除矣。

” 这是荆轲在刺杀秦王时的心理活动,展现了他的目的和期望。

五、文学手法1、对比通过荆轲的勇敢无畏与秦舞阳的胆怯形成鲜明对比,突出荆轲的英雄气概。

2、烘托易水送别的场景烘托出荆轲此行的悲壮和决绝。

六、历史影响荆轲刺秦王虽然以失败告终,但他的英勇行为被后世传颂,成为了反抗暴政、英勇无畏的象征。

同时,这一事件也反映了战国末期各国对秦国兼并的恐惧和反抗。

七、重点字词1、穷困:走投无路,陷入困境。

荆轲刺秦王优秀教案一、教学内容本课教材选自人教版《语文》五年级上册第六单元第二课,课文《荆轲刺秦王》。

本课主要内容是讲述荆轲刺杀秦王的英勇事迹,通过荆轲刺杀秦王的故事,展现荆轲忠诚、勇敢、坚定的品质。

二、教学目标1. 理解课文内容,了解荆轲刺杀秦王的故事,感知荆轲忠诚、勇敢、坚定的品质。

2. 学习课文中的词语和句式,提高学生的语文素养。

3. 培养学生热爱祖国、热爱人民、热爱民族的情感,增强学生的民族自豪感。

三、教学难点与重点重点:理解课文内容,感知荆轲忠诚、勇敢、坚定的品质。

难点:学习课文中的词语和句式。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、黑板、粉笔学具:课文课本、练习册五、教学过程1. 导入新课教师通过多媒体课件展示荆轲的画像,引导学生关注荆轲的外貌特征,激发学生对荆轲的兴趣。

然后,教师简要介绍荆轲的身份和刺杀秦王的事迹,引发学生对课文的期待。

2. 自主学习学生自主阅读课文,理解课文大意,感知荆轲忠诚、勇敢、坚定的品质。

教师巡回指导,解答学生的疑问。

3. 合作学习学生分组讨论,交流对课文内容的理解,讨论荆轲的品质。

各组选代表进行汇报,分享讨论成果。

4. 课堂讲解教师针对课文内容进行讲解,重点讲解荆轲刺杀秦王的过程,引导学生深入理解荆轲的品质。

5. 随堂练习教师设计练习题,让学生结合课文内容进行练习,巩固所学知识。

6. 课堂小结7. 布置作业教师布置作业,让学生课后进一步巩固课文内容。

六、板书设计荆轲刺秦王忠诚勇敢坚定七、作业设计1. 完成练习册上的相关练习题。

2. 写一篇关于荆轲的小作文,题目为:“我眼中的荆轲”。

答案:1. 练习册上的相关练习题。

2. 略。

八、课后反思及拓展延伸课后反思:本节课通过荆轲刺杀秦王的故事,让学生感受到了荆轲忠诚、勇敢、坚定的品质。

在教学过程中,学生积极参与,课堂气氛活跃。

作业设计适量,能够巩固所学知识。

但同时在教学过程中,也发现部分学生对课文内容的理解还有待提高,需要在今后的教学中加强引导。

成语"壁立千仞" 的典故出自中国古代的故事《荆轲刺秦王》。

故事发生在战国时期,秦国的秦王嬴政统一了六国,成为了中国的第一个皇帝,他自称“始皇帝”。

秦王统一六国后,修筑了长城以防御外敌,并在城墙上设置了高高的敌楼。

故事中的主人公荆轲是楚国人,他立志为国家除害,想刺杀秦王。

为了接近秦王,荆轲学会了弹琴的技艺,并以此进入了秦王的宫廷。

一次,荆轲利用琴音引起了秦王的注意,借机对秦王进行了刺杀。

然而,他在秦王的面前动了手,却没有刺中秦王,反而被守卫发现并击杀。

成语"壁立千仞" 的典故即源自荆轲刺秦王的故事。

这句话形容了荆轲当时所处的环境:敌楼高耸,城墙凛然,形势险峻,难以攀登,也难以突破。

这个成语后来被用来比喻困境或障碍非常严峻,有如壁立千仞一般高大险峻,难以逾越。

荆轲刺秦王的成语

荆轲刺秦王的成语是「刺秦之计」。

荆轲刺秦王是一个历史故事,不是一个成语。

但是由于这个故事在中国文化和语言中占有重要地位,因此人们常常将“荆轲刺秦王”用来比喻勇气、忠诚和牺牲精神等等。

以下是与“荆轲刺秦王”相关的一些成语:

1. 刺秦之志:指发誓要为国家而奋斗的决心和意志。

2. 秦庭之哭:形容痛哭流涕、揪心切骨的苦痛。

3. ¥¥藏心:比喻隐藏恶意,暗中图谋不轨。

4. 投笔从戎:指放弃文职工作、投身军旅。

5. 不避艰险:形容勇往直前、毫不畏惧。

6. 死而后已:表达不怕牺牲、即使死亡也毫不顾虑的决心和精神。

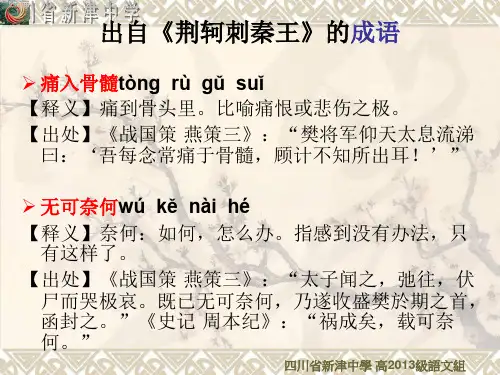

《荆轲刺秦王》相关成语

【图穷匕见】:比喻事情发展到了最后,真相或本意显露出来。

【悲歌击筑】:亦作“悲歌易水”,常用以抒写悲壮苍凉的气氛。

【切齿拊心】:切齿,咬牙;拊心,搥胸。

形容愤恨到极点。

【发上指冠】:毛发竖起的样子。

形容极度愤怒。

【无可奈何】:没有办法,无法可想。

表示事已如此,再要挽回已是无能为力。

【变徵之声】:乐声中的徵调变化,常作悲壮之声。

【功败垂成】:事情在将要成功的时候遭到了失败。

《荆轲刺秦王》古代文化常识

①陛下:陛,指帝王宫殿前的台阶。

陛下,原来指站在台阶下的侍者。

臣子向天子进言时,必须先呼台下的侍者而告之。

后来“陛下”就成为与帝王面对面应对的敬辞。

②太子:商周时期天子及诸侯的嫡长子,称太子或世子。

自秦开始,只有皇位的继承者才能称太子或皇太子。

拥有类似于朝廷的东宫。

③中庶子:官名(见课本)

④郎中:战国时为宫廷侍卫。

自唐到清代,指高官。

⑤羽声:传统音乐术语,古时音乐分宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵七音。

变徵,声调悲凉;羽,声调激愤。

⑥九宾:我国古代外交上最为隆重的礼节,有九个迎宾赞礼的官员司仪施礼,并延引上殿。

古代朝会大典设“九宾”,但说法不一。

⑦足下:敬称。

下称谓上,或同辈相称,都用“足下”。

⑧宗庙:我国的宗庙制度是祖先崇拜的产物。

人们在阳间为亡灵建立的寄居所即宗庙。

宗庙制度规定,天子立七庙,诸侯立五庙,大夫立三庙,士立一庙,庶人不准立庙。

同学们,今天我们来学习《战国策》当中的精彩华章《荆轲刺秦王》。

自古以来,在中国燕赵大地,涌现出许多英雄豪杰,涌现出许多可歌可泣的悲壮的故事,难怪古人说“燕赵大地多慷慨悲歌之士”,此言不虚。

荆轲就是其中最重要的代表。

荆轲在中国历史上影响很大。

陶潜说他其人虽已没,千载有余情”。

也就是说,他虽然已经不在了,但他的精神却流传千年。

司马迁为其立传,评价其“名垂千古”。

在《史记》当中记录荆轲的文字和《战国策》中的记录几乎完全一样,没有什么改动,这不仅反映了史学大师司马迁对这篇文章的喜爱,而且反映了司马迁对荆轲的重视和偏爱。

近代龚自珍赞扬他“江湖侠骨”,荆轲身上的拔刀相助,诚信勇敢的侠义精神一直是我们民族精神当中重要的组成部分。

今天就让我们走进历史,走近荆轲,让我们一同感受荆轲慷慨悲歌的情怀,我们一起来学习文言文《荆轲刺秦王》。

在单元提示中,我们注意到还有这样的要求:(出示课件,学生朗读)在欣赏叙事艺术的同时,品评人物,领略古人的才华和品德。

(出示课件)自主,合作,探究,说一说本文哪些地方写人物写得特别好,请你结合具体的字词句和艺术手法来说一说刻画人物好在何处?生:我特别欣赏樊於期。