晶间腐蚀的定义

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:2

不锈钢晶间腐蚀问题晶间腐蚀是金属材料在特定的腐蚀介质中沿着材料的晶界发生的一种局部腐蚀。

这种腐蚀是在金属(合金)表面无任何变化的情况下,使晶粒间失去结合力,金属强度完全丧失,导致设备突发性破坏。

许多金属(合金)都具有晶间腐蚀倾向。

其中不锈钢、铝合金及含钼的镍基合金晶间腐蚀较为突出。

如有应力存在,由晶间腐蚀转变为沿晶应力腐蚀破坏。

贫化理论认为,晶间腐蚀是由于晶界析出新相,造成晶界附近某一成分的贫乏化。

如奥氏体不锈钢回火过程中(400-800℃)过饱和碳部分或全部以Cr23C6 形式在晶界析出,造成碳化物附近的碳与铬的浓度急剧下降,在晶界上形成贫铬区,贫铬区作为阳极而遭受腐蚀。

对于低碳和超低碳不锈钢来说,不存在碳化物在晶界析出引起贫铬的条件。

但一些实验表明,低碳,甚至超低碳不锈钢,特别是高铬、钼钢,在650-850℃受热时,在强氧化介质中,或其电位处于过钝化区时,也发生晶间腐蚀。

铁素体不锈钢在900℃以上高温区快冷(淬火或空冷)易产生晶间腐蚀。

即使极低碳、氮含量的超纯铁素体不锈钢也难免产生晶间腐蚀。

但在700-800℃重新加热可消除晶间腐蚀。

由此可见,铁素体不锈钢焊后在焊缝金属和熔合线处易产生晶间腐蚀。

18Cr-9Ni 钢在温度高于750℃时,不产生晶间腐蚀,而在600-700℃区间,晶间腐蚀倾向最严重。

当温度低于600℃时,需长时间才能产生晶间腐蚀倾向,温度低于450℃时基本不产生晶间腐蚀倾向。

检验某种钢材是否有晶间腐蚀倾向,一般采用敏化处理工艺。

钢材加热到晶间腐蚀最敏感的,恒温处理一定时间,这种处理工艺称为敏化处理,产生晶间腐蚀最敏感的温度叫敏化温度。

18-8 不锈钢最敏感温度为650-700℃,产生晶间腐蚀倾向所需要的最短时间为1-2小时。

不锈钢中,除了主要成分Cr、Ni、C 外,还含有Mo、Ti、Nb 等合金元素。

它们晶间腐蚀的作用如下:1.碳:奥氏体不锈钢中碳量越高,晶间腐蚀倾向越严重,导致晶间腐蚀碳的临界浓度为0.02%(质量分数)。

标准晶间腐蚀对比晶间腐蚀是一种在金属晶界区域发生的腐蚀现象,主要发生于某些合金材料的热处理或使用过程中。

本文将介绍晶间腐蚀的定义、原因和对比。

一、定义晶间腐蚀是指在金属材料的晶界区域发生的腐蚀现象。

晶界是不同晶格方向的结合区域,晶界周围的原子排列不规则,因此较容易出现腐蚀。

晶间腐蚀对金属材料的力学性能和耐蚀性能造成不可逆的损害。

二、原因晶间腐蚀的原因主要有以下几个方面:1. 合金元素偏聚:在金属合金中,某些元素容易在晶界区域富集,形成易腐蚀的区域。

2. 金属材料的结构不均匀性:金属材料的晶粒大小和形状不均匀,晶界区域容易成为腐蚀的热点。

3. 冷处理和热处理不当:不适当的冷处理和热处理过程会导致晶界区域的腐蚀倾向性增加。

4. 腐蚀介质和环境条件:某些腐蚀介质和环境条件下,晶间腐蚀的发生更为严重。

三、对比晶间腐蚀与普通腐蚀相比,具有以下特点:1. 位置不同:晶间腐蚀主要发生在金属材料的晶界区域,而普通腐蚀主要发生在金属材料的表面。

2. 来源不同:晶间腐蚀主要由于材料的内在结构和成分不均匀导致,而普通腐蚀主要受腐蚀介质和外界环境条件等因素影响。

3. 形式不同:晶间腐蚀呈现为晶界区域的腐蚀沿晶界面扩展,形成孔洞和裂纹;而普通腐蚀则是由于腐蚀介质的化学作用,表面均匀腐蚀形成溶解层或表面坑洞。

4. 影响不同:晶间腐蚀对金属材料的力学性能和耐蚀性能造成较大的损害,更容易导致材料的断裂;而普通腐蚀主要影响材料的外观和表面光洁度,并对材料的功能性能有一定影响。

晶间腐蚀是一种发生在金属晶界区域的腐蚀现象。

它与普通腐蚀在位置、来源、形式和影响等方面存在明显的差异。

对于金属材料的工程应用和使用过程中,我们应加强对晶间腐蚀的认识和防护措施,以保证材料的长期稳定性和可靠性。

8825晶间腐蚀标准腐蚀是金属材料在特定环境条件下遭受化学或电化学侵蚀而发生的破坏过程。

其中,晶间腐蚀是一种常见的金属腐蚀现象,尤其是对于高强度钢材来说,其晶间腐蚀的标准与评定具有重要意义。

本文将从晶间腐蚀的定义、原因及影响因素出发,重点探讨8825晶间腐蚀标准的制定。

1. 晶间腐蚀的定义晶间腐蚀是指金属材料在特定条件下,由于晶界处的微观结构存在缺陷或偏差,导致晶界区域比基体金属更容易遭受腐蚀而发生的现象。

晶间腐蚀往往表现为晶界附近的腐蚀坑或裂纹,严重时会导致材料的强度和韧性下降。

2. 晶间腐蚀的原因晶间腐蚀的产生原因主要包括以下几个方面:(1)合金中不稳定的相:某些合金在高温或特定环境下,会出现与基体不相容的相,形成了晶界附近不稳定区域,易于遭受腐蚀。

(2)晶界缺陷与偏差:晶界处存在晶格位错、孔洞、错配度等缺陷或偏差,这些缺陷容易诱导腐蚀反应的发生。

(3)环境因素:如温度、湿度、化学物质等,不适宜的环境条件会加速晶间腐蚀的发生。

3. 8825晶间腐蚀标准的制定8825晶间腐蚀标准是指一种用于评定高强度钢材晶间腐蚀程度的标准。

该标准通常采用一系列评价方法,比如金相观察、腐蚀剥离实验、X 射线检测等,对材料进行定性和定量的分析,以判断晶间腐蚀的程度。

4. 评定指标8825晶间腐蚀标准的评定指标主要包括以下几个方面:(1)腐蚀程度:通过对试样进行金相观察等分析手段,评估晶间腐蚀的程度,以确定其是否符合标准要求。

(2)腐蚀比例:通过对试样进行腐蚀剥离实验,测量腐蚀区域的比例,以判断晶间腐蚀的扩展情况。

(3)晶界裂纹:通过X射线检测等方法,观测晶界附近是否存在裂纹现象,以判断晶间腐蚀对材料的影响程度。

5. 标准的应用8825晶间腐蚀标准主要应用于高强度钢材的质量控制和产品认证中。

通过对材料的晶间腐蚀情况进行评估,制定相应的标准和监管措施,可以保证高强度钢材的使用安全和可靠性。

6. 预防与应对为了防止或减轻8825晶间腐蚀的发生,可以采取以下措施:(1)优化材料成分:调整合金的成分,减少不稳定相的生成,提高材料的抗腐蚀性能。

弹性模数(E):材料在弹性范围内,应力和应变成正比,即σ=Eε,比例系数E为弹性模数。

碳素钢:这种钢的合金元素含量低,而且这些合金元素不是为了改善钢材性能人为加入的。

热处理:钢铁在固态下通过加热,保温和不同的冷却方式,以改变其组织、满足所需要的物理,化学与机械性能,这样的加工工艺称为热处理。

晶间腐蚀:一种局部的,选择性的破坏。

薄壁容器:容器的壁厚与其最大截面圆的内径之比小于0.1的容器。

薄膜理论:薄膜应力是只有拉压正应力没有弯曲正应力的一种两向应力状态,也称为无力矩理论。

胀接:是用胀管器挤压伸入管板孔中的管子端部,使管端发生塑性变形,管板孔同时发生弹性变形,当取出胀管器后,管板孔弹性收缩,管板与管子间就产生一定的挤紧压力,紧密地贴在一起,达到密封紧固连接的目的。

焊接:是通过加热或者加压,或者两者并用;用或不用填充材料;使两分离的金属表面达到原子间的结合,形成永久性连接的一种工艺方法。

外压容器:壳体外部压力大于壳体内部压力的容器均称外压容器。

内压容器:承受正压即容器内部压力大于外部压力的容器。

弹性失稳:在外压作用下,突然发生的筒体失去原形,即突然失去原来的稳定性的现象称为弹性失稳。

法兰密封原理:当介质压力通过密封口的阻力降大于密封口两侧介质的压力差时,介质就被密封住了。

14.何谓管子拉脱力?如何定义?产生原因是什么?答:换热器在操作中,承受流体压力和管壳壁的温度应力的联合作用,这两个力在管子与管板的连接接头处产生了一个拉脱力,使管子与管板有脱离的倾向。

拉脱力的定义:管子每平方米胀接周边上所受到的力,单位为帕。

5.换热管在管板上有哪几种固定方式?各适用范围如何?答:固定方式有三种:胀接、焊接、胀焊结合。

胀接:一般用在换热管为碳素钢,管板为碳素钢或低合金钢,设计压力不超过 4.0MPa,设计温度在350℃以下,且无特殊要求的场合。

焊接:一般用在温度压强都较高的情况下,并且对管板孔加工要求不高时。

胀焊结合:适用于高温高压下,连接接头在反复的热冲击、热变形、热腐蚀及介质压力作用,工作环境极其苛刻,容易发生破坏,无法克服焊接的“间隙腐蚀”和“应力腐蚀”的情况下。

不锈钢腐蚀的种类和定义不锈钢是一种具有良好抗腐蚀性能的合金材料,但长期使用或在特定环境中,仍然会发生腐蚀。

不锈钢腐蚀主要分为以下几种类型:1.广义腐蚀广义腐蚀是不锈钢表面发生的一般性腐蚀,最常见的是均匀腐蚀。

均匀腐蚀即表面各处承受相同的腐蚀破坏,使金属表面出现均匀的腐蚀痕迹。

2.点蚀腐蚀点蚀腐蚀是不锈钢表面发生的一种局部腐蚀,通常在扉门结构、焊接缝等处形成几个点状或斑点状的腐蚀坑。

点蚀腐蚀往往是由于金属表面的局部缺陷引发的。

3.缝隙腐蚀缝隙腐蚀是在不锈钢的缝隙、接触面等有氧的部位发生的局部腐蚀。

这种腐蚀主要由于缝隙处的氧气耗尽或蓄积了腐蚀介质而引起的。

4.应力腐蚀开裂应力腐蚀开裂是不锈钢在特定介质中受到应力作用而引起的开裂现象。

该腐蚀类型通常发生在高应力或高应变的工况下,会造成材料的开裂甚至断裂。

5.粒界腐蚀粒界腐蚀也称为晶间腐蚀,是指不锈钢晶粒边界处发生的腐蚀。

这种腐蚀通常发生在铸造或焊接等工艺中,晶界处的合金元素溶解得更多,使得晶界处失去了原本的耐腐蚀性。

6.穿孔腐蚀穿孔腐蚀是一种局部腐蚀现象,通常发生在不锈钢的嵌件、焊接部位等处,引起金属表面出现直径很小的小孔。

7.受控腐蚀受控腐蚀是指在特定条件下,通过特定管理措施来控制腐蚀过程。

通过防腐涂层、防腐处理等方法,可以有效减缓或阻止不锈钢的腐蚀过程。

以上是几种常见的不锈钢腐蚀类型,每种腐蚀类型都有各自的定义和产生原因。

了解和分析腐蚀类型对于制定腐蚀控制和防护措施至关重要,以延长不锈钢材料的使用寿命。

晶间腐蚀晶间腐蚀科技名词定义中文名称:晶间腐蚀英文名称:intergranular corrosion其他名称:晶界腐蚀定义1:沿着或紧挨着晶粒边界发生的腐蚀。

所属学科:船舶工程(一级学科) ;船舶腐蚀与防护(二级学科)定义2:因金属中晶界组分在介质中的溶解速率远高于晶粒本体的溶解速率而产生的局部腐蚀。

是使金属强度、塑性和韧性大大降低的危害性很大的腐蚀类型。

所属学科:电力(一级学科) ;核电(二级学科)定义3:沿着或紧挨着金属晶粒边界发生的腐蚀。

所属学科:机械工程(一级学科) ;腐蚀与保护(二级学科) ;腐蚀类型(三级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布百科名片晶间腐蚀,局部腐蚀的一种。

沿着金属晶粒间的分界面向内部扩展的腐蚀。

目录[隐藏]基本概念不锈钢的晶间腐蚀不锈钢的敏化预防措施发生晶间腐蚀的电化学条件相关标准基本概念不锈钢的晶间腐蚀不锈钢的敏化预防措施发生晶间腐蚀的电化学条件相关标准[编辑本段]基本概念晶间腐蚀英文名称:intergranular corrosion;intercrystalline corrosion 说明:主要由于晶粒表面和内部间化学成分的差异以及晶界杂质或内应力的存在。

晶间腐蚀破坏晶粒间的结合,大大降低金属的机械强度。

而且腐蚀发生后金属和合金的表面仍保持一定的金属光泽,看不出被破坏的迹象,但晶粒间结合力显著减弱,力学性能恶化, 不能经受敲击,所以是一种很危险的腐蚀。

通常出现于黄铜、硬铝合金和一些不锈钢、镍基合中。

不锈钢焊缝的晶间腐蚀是化学工厂的一个重大问题。

[编辑本段]不锈钢的晶间腐蚀不锈钢在腐蚀介质作用下,在晶粒之间产生的一种腐蚀现象称为晶间腐蚀。

产生晶间腐蚀的不锈钢,当受到应力作用时,即会沿晶界断裂、强度几乎完全消失,这是不锈钢的一种最危险的破坏形式。

晶间腐蚀可以分别产生在焊接接头的热影响区(HAZ)、焊缝或熔合线上,在熔合线上产生的晶间腐蚀又称刀线腐蚀(KLA)。

耐腐蚀材料在阀门中的应用宁丹枫(原兰州高压阀门厂)随着我国石油、化学工业的发展,耐腐蚀材料的应用也日益广泛。

而阀门是各工业领域中不可缺少的部件,阀门的材料应用是否得当,直接影响阀门的使用寿命和生产的安全运行。

耐腐蚀材料多用于苛刻的生产环境。

如何正确应用这些材料,充分发挥材料的功能以适应相应工况的要求是至关重要的。

1.不锈钢不锈钢包括奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢、铁素体不锈钢、奥氏体-铁素体双相不锈钢、沉淀硬化不锈钢。

1.1奥氏体不锈钢奥氏体不锈钢是最常用的耐腐蚀材料,采用它是应用它优良的耐腐蚀性(相对的)和优良的韧性(变形性能)以及优良的焊接性和耐高温、低温性能。

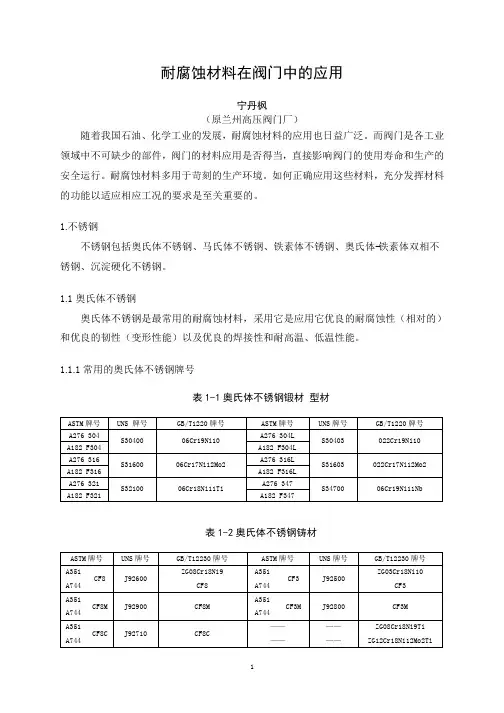

1.1.1常用的奥氏体不锈钢牌号表1-1奥氏体不锈钢锻材型材ASTM牌号UNS 牌号GB/T1220牌号ASTM牌号UNS牌号GB/T1220牌号A276 304S30400 06Cr19Ni10 A276 304LS30403 022Cr19Ni10A182 F304 A182 F304LA276 316S31600 06Cr17Ni12Mo2 A276 316LS31603 022Cr17Ni12Mo2A182 F316 A182 F316LA276 321S32100 06Cr18Ni11Ti A276 347S34700 06Cr19Ni11NbA182 F321 A182 F347表1-2奥氏体不锈钢铸材ASTM牌号UNS牌号GB/T12230牌号ASTM牌号UNS牌号GB/T12230牌号A351CF8 J92600 ZG08Cr18Ni9 A351CF3 J92500ZG03Cr18Ni10A744 CF8 A744 CF3A351CF8M J92900 CF8M A351CF3M J92800 CF3MA744 A744A351CF8C J92710 CF8C ————ZG08Cr18Ni9TiA744 ————ZG12Cr18Ni12Mo2Ti1.1.2用于耐腐蚀工况时应注意的事项奥氏体不锈钢的耐腐蚀性是相对的,不是什么样的腐蚀性介质都能承受。

晶间腐蚀astm g28a法合格,腐蚀深度不超过100um

摘要:

一、晶间腐蚀astm g28a 法简介

1.晶间腐蚀的概念

2.astm g28a 法的测试标准

二、腐蚀深度的要求

1.腐蚀深度的定义

2.腐蚀深度不超过100um 的标准

三、晶间腐蚀astm g28a 法合格的意义

1.材料质量的保证

2.工业生产的可靠性

正文:

晶间腐蚀是指在金属材料中,由于晶粒间的化学成分、金相组织或某些物理因素的不均匀性,使得某些晶粒更容易受到腐蚀,从而引起金属的损伤。

晶间腐蚀astm g28a 法是一种常用的测试方法,它通过特定的腐蚀液和腐蚀速率,来检测金属材料在特定条件下的晶间腐蚀性能。

根据我国的相关标准,腐蚀深度不超过100um 是晶间腐蚀astm g28a 法合格的标志。

腐蚀深度是指在腐蚀试验中,金属材料表面发生的腐蚀深度。

这个数值不仅反映了金属材料在特定条件下的腐蚀性能,也直接关系到材料的使用寿命和安全性。

晶间腐蚀astm g28a 法合格,意味着金属材料的质量达到了标准,可以

在各种腐蚀环境下保持稳定性和可靠性。

这对于我国工业生产的稳定运行,特别是对于那些腐蚀环境下的设备和工程,具有非常重要的意义。

同时,这也符合我国对于材料质量的高标准和严要求。

晶间腐蚀试验报告内容1. 引言晶间腐蚀是一种金属材料在高温环境下遭受腐蚀的现象。

晶间腐蚀会导致材料的力学性能下降,甚至造成材料的断裂,对金属材料的可靠性和安全性产生严重影响。

本试验旨在研究晶间腐蚀的特性、机制及影响因素,从而为材料设计和工程应用提供可靠的参考依据。

2. 实验目的本试验的主要目的包括:1. 研究晶间腐蚀现象,分析其特性和机制;2. 评估晶间腐蚀对材料力学性能的影响;3. 探索不同参数对晶间腐蚀的影响。

3. 实验方法3.1 实验材料本试验选用了实验室常用的316L不锈钢作为试验材料,其化学成分如下:成分C Si Mn P S Cr Ni Mo- - - -重量% 0.03 0.75 2.00 0.045 0.015 16.00-18.00 10.00-14.002.00-3.003.2 实验步骤1. 制备试样:从316L不锈钢板材中切割出尺寸为10mm ×10mm ×2mm的试样,表面抛光至镜面光洁度。

2. 实验设备:选择合适的腐蚀设备,例如电化学腐蚀测试仪(SPR)或搅拌腐蚀槽等。

3. 腐蚀试验参数设置:控制腐蚀液的温度、浓度、腐蚀时间等参数。

根据需求,可以设定不同参数组合以研究其影响。

4. 腐蚀试验程序:- 将试样放入腐蚀设备中,并确保试样完全浸泡在腐蚀液中。

- 根据设定的温度和时间,进行腐蚀试验。

- 完成腐蚀后,取出试样,清洗并进行表面形貌观察。

5. 实验数据记录与分析:记录试验过程中的数据和观察结果,进行对比和分析。

4. 实验结果与讨论本试验首先对316L不锈钢进行了晶间腐蚀试验,通过表面形貌观察和显微镜观察,发现试样表面出现晶粒边界处的腐蚀现象。

进一步的金相分析表明,腐蚀主要发生在晶粒边界附近,形成了晶间腐蚀缺陷。

接着,对不同腐蚀条件下的试验进行了比较。

实验结果表明,腐蚀液温度的升高和腐蚀时间的延长都会加剧晶间腐蚀的程度。

此外,腐蚀液浓度和氧气浓度也对晶间腐蚀起到一定影响,但效果相对较弱。

晶间腐蚀科技名词定义中文名称:晶间腐蚀英文名称:intergranular corrosion其他名称:晶界腐蚀定义1:沿着或紧挨着晶粒边界发生的腐蚀。

所属学科:船舶工程(一级学科);船舶腐蚀与防护(二级学科)定义2:因金属中晶界组分在介质中的溶解速率远高于晶粒本体的溶解速率而产生的局部腐蚀。

是使金属强度、塑性和韧性大大降低的危害性很大的腐蚀类型。

所属学科:电力(一级学科);核电(二级学科)定义3:沿着或紧挨着金属晶粒边界发生的腐蚀。

所属学科:机械工程(一级学科);腐蚀与保护(二级学科);腐蚀类型(三级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布基本概念晶间腐蚀英文名称:intergranular corrosion;intercrystalline corrosion 说明:主要由于晶粒表面和内部间化学成分的差异以及晶界杂质或内应力的存在。

晶间腐蚀破坏晶粒间的结合,大大降低金属的机械强度。

而且腐蚀发生后金属和合金的表面仍保持一定的金属光泽,看不出被破坏的迹象,但晶粒间结合力显著减弱,力学性能恶化, 不能经受敲击,所以是一种很危险的腐蚀。

通常出现于黄铜、硬铝合金和一些不锈钢、镍基合中。

不锈钢焊缝的晶间腐蚀是化学工厂的一个重大问题。

不锈钢的晶间腐蚀不锈钢在腐蚀介质作用下,在晶粒之间产生的一种腐蚀现象称为晶间腐蚀。

产生晶间腐蚀的不锈钢,当受到应力作用时,即会沿晶界断裂、强度几乎完全消失,这是不锈钢的一种最危险的破坏形式。

晶间腐蚀可以分别产生在焊接接头的热影响区(HAZ)、焊缝或熔合线上,在熔合线上产生的晶间腐蚀又称刀线腐蚀(KLA)。

晶间腐蚀不锈钢具有耐腐蚀能力的必要条件是铬的质量分数必须大于10~12%。

当温度升高时,碳在不锈钢晶粒内部的扩散速度大于铬的扩散速度。

因为室温时碳在奥氏体中的溶解度很小,约为0.02%~0.03%,而一般奥氏体不锈钢中的含碳量均超过此值,故多余的碳就不断地向奥氏体晶粒边界扩散,并和铬化合,在晶间形成碳化铬的化合物,如(CrFe)23C6等。

晶间腐蚀

英文名称:intergranular corrosion;intercrystalline corrosion

说明:局部腐蚀的一种。

沿着金属晶粒间的分界面向内部扩展的腐蚀。

主要由于晶粒表面和内部间化学成分的差异以及晶界杂质或内应力的存在。

晶间腐蚀破坏晶粒间的结合,大大降低金属的机械强度。

而且腐蚀发生后金属和合金的表面仍保持一定的金属光泽,看不出被破坏的迹象,但晶粒间结合力显著减弱,力学性能恶化, 不能经受敲击,所以是一种很危险的腐蚀。

通常出现于黄铜、硬铝合金和一些不锈钢、镍基合中。

不锈钢焊缝的晶间腐蚀是化学工厂的一个重大问题。

不锈钢的晶间腐蚀:

不锈钢在腐蚀介质作用下,在晶粒之间产生的一种腐蚀现象称为晶间腐蚀。

产生晶间腐蚀的不锈钢,当受到应力作用时,即会沿晶界断裂、强度几乎完全消失,这是不锈钢的一种最危险的破坏形式。

晶间腐蚀可以分别产生在焊接接头的热影响区(HAZ)、焊缝或熔合线上,在熔合线上产生的晶间腐蚀又称刀线腐蚀(KLA)。

不锈钢具有耐腐蚀能力的必要条件是铬的质量分数必须大于10~12%。

当温度升高时,碳在不锈钢晶粒内部的扩散速度大于铬的扩散速度。

因为室温时碳在奥氏体中的溶解度很小,约为0.02%~0.03%,而一般奥氏体不锈钢中的含碳量均超过此值,故多余的碳就不断地向奥氏体晶粒边界扩散,并和铬化合,在晶间形成碳化铬的化合物,如(CrFe)23C6等。

数据表明,铬沿晶界扩散的活化能力162~252KJ/mol,而铬由晶粒内扩散活化能约540KJ/mol,即:铬由晶粒内扩散速度比铬沿晶界扩散速度小,内部的铬来不及向晶界扩散,所以在晶间所形成的碳化铬所需的铬主要不是来自奥氏体晶粒内部,而是来自晶界附近,结果就使晶界附近的含铬量大为减少,当晶界的铬的质量分数低到小于12%时,就形成所谓的“贫铬区”,在腐蚀介质作用下,贫铬区就会失去耐腐蚀能力,而产生晶间腐蚀。

不锈钢的敏化及预防措施

含碳量超过0.03%的不稳定的奥氏体型不锈钢(即不含钛或铌的0Cr18Ni9不锈钢),如果热处理不当则在某些环境中易产生晶间腐蚀。

这些钢在425-815℃之间加热时,或者缓慢冷却通过这个温度区间时,都会产生晶间腐蚀。

这样的热处理造成碳

化物在晶界沉淀(敏化作用),并且造成最邻近的区域铬贫化使得这些区域对腐蚀敏感。

敏化作用也可出现在焊接时,在焊接热影响区造成其后的局部腐蚀。

最通用的检查不锈钢敏感性的方法是65%硝酸腐蚀试验方法。

试验时将钢试样放入沸腾的65%硝酸溶液中连续48h为一个周期,共5个周期,每个周期测定重量损失。

一般规定,5个试验周期的平均腐蚀率应不大于0.05mm/月。

奥氏体型不锈钢焊接结构的晶间腐蚀可用如下方法预防:

①使用低碳牌号00Cr19Ni10(304L)或00Cr17Ni14Mo2(316L),或稳定的牌号0 Cr18Ni11Ti(321,多见于欧洲)或0Cr18Ni11Nb(347,多见于美国).使用这些牌号不锈钢可防止焊接时碳化物沉淀出造成有害影响的数量。

②如果结构件小,能够在炉中进行热处理,则可在1040-1150℃进行热处理以溶解碳化铬,并且在425-815℃区间快速冷却以防止碳的沉淀。

焊接铁素体不锈钢在某些介质中也可能出现晶间腐蚀。

这是当钢从925℃以上快速冷却时,碳化物或氧化物沉淀,金属晶格应变造成的,焊接后进行消除应力热处理可消除应力并恢复耐腐蚀性能。

在1Cr17不锈钢中加入超过8倍碳含量的钛,通常可减少焊接钢结构在一些介质中的晶间腐蚀。

然而加入钛在浓硝酸中不是有效的。

相关标准:

我国已经有GB/T 4334.(1~5)—2000不锈钢晶间腐蚀敏感性试验方法标准(根据不同材料敏感性选择相应标准)

GB/T 15260—1994《镍合金晶间腐蚀敏感性试验方法标准》

GB/T 21433-2008《不锈钢压力容器晶间腐蚀敏感性检验》。